研究背景

01

2021年9月22日中共中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出了未来我国实现“碳达峰、碳中和”的工作方向。国土空间规划是生态文明建设的重要支撑,借助其全方位规划管控的特点,更能从工业、交通、能源、建筑等领域多管齐下推动城市“碳达峰”,被广泛认为是可以提供有效及必要的控制温室气体排放的有效手段。目前我国不少省市已将“碳达峰、碳中和”的相关内容补充纳入到了新一轮国土空间总体规划中,地方政府也要求国土空间总体规划提出针对性的具体举措和手段。但在市级国土空间规划实践中,如何结合规划场景快速进行碳排放测算分析,将碳排放结果反馈作用于规划方案编制的路径和方法尚不明确。

研究内容

02

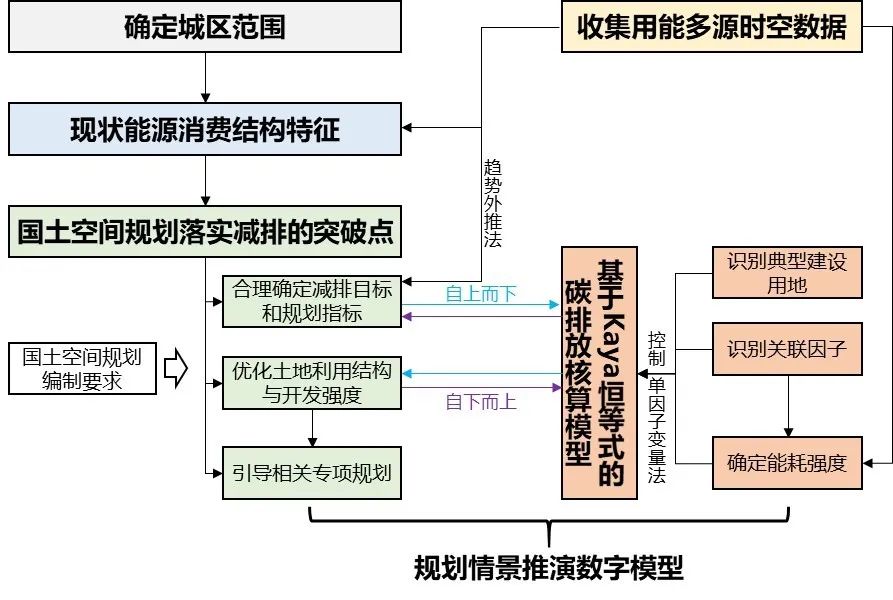

研究聚焦城区现状和规划建设空间,以定量研究为主、定性研究为辅,将城区碳排放归纳为“工业、建筑和交通”三个维度,在CO2驱动要素分解模型(Kaya恒等式)的基础上,提取市级国土空间总体中规划城区层次的关键要素和因子,基于终端能源消费量和国土调查统计口径,形成城区建设用地碳排放核算模型,并提出能耗强度计算的路径和方法,预设常规发展情景、单因子变量理想情景和规划目标控制情景等三种终端能源消费量和碳排放量情景推演思路(图1)。最后,以朝阳市和嘉兴市为例开展案例研究,筛选出高地均产值低能耗的行业门类,计算城区最优建设用地开发强度、土地利用结构和交通出行结构,为城区产业布局、空间功能结构调整和提高土地利用效益提供支撑。研究成果形成了国土空间总体规划城区层次建设用地碳排放量的核算方法,同时也可为城市交通、产业经济发展等相关专项规划和详细规划中有关节能减排编制内容提供路径参考。

图1 技术路线图

图片来源:作者自绘

核算边界

03

(1)城区范围

按照传统土地管理统计口径,城区现状范围为市辖区第三次全国土地调查数据的城市建设用地(即城镇村属性为201、201A的土地);考虑城市内省级以上工业园区在第三次全国土地调查时并未被完整调为城市建设用地,导致城市工业企业生产碳排放与实际情况不符,因此将省级以上工业园区批复范围内的工业用地也纳入城市建设用地计算。

按照国土空间总体规划编制要求,城区规划范围即中心城区城镇开发边界围合范围(内部如有零散永久基本农田和生态保护红线的,按开天窗处理)。

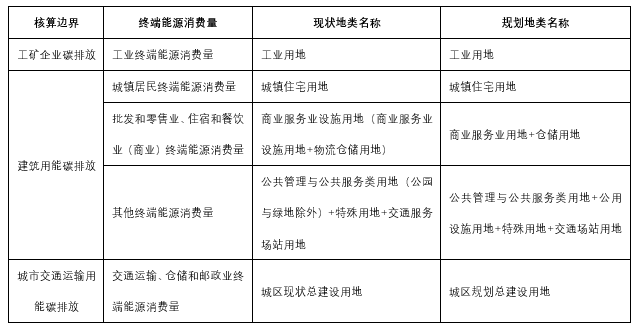

(2)碳排放核算边界

按照国际惯例,碳排放计量可分为直接和间接两类,在城区范围主要通过终端能源消费量来间接计算碳排放量。根据碳排放部门划分,可以将城区碳排放划分为工矿企业碳排放、建筑用能碳排放和城市交通运输用能碳排放三大类,并逐一对应城市统计年鉴终端能源消费量情况(表1)。

(3)研究对象及统计口径

聚焦建设空间的能源消费和碳排放,以建设用地作为空间载体,本文附着于建设用地上的终端能源消费量和碳排放量,以年度为统计时间单位。现状建设用地统计口径以《三调工作方案用地分类》为准,规划建设用地统计口径与《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》保持一致,剔除绿地与开敞空间、道路用地、铁路用地、空闲地等难以对应能源消费统计口径且相对其他建设用地几乎没有能源消耗的地类后,大致分为居住用地、公共管理与公共服务类用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、特殊用地八大类(表1)。

特别说明,因城市对外交通受区域合作和政策环境的影响较大,且统计数据涉及城市之间的切分,本文中仅考虑城市内部交通出行用能及其碳排放量,城市对外客运、货运交通运输用能不纳入计算。因此在核算城区交通运输用能时,建设用地总面积剔除城乡客运站、机场、火车站、高铁站等对外交通运输场站用地,仅保留公共交通和社会停车场等城市内部交通设施用地。

表1 碳排放核算涉及的典型建设用地统计口径

资料来源:终端能源消费量来自城市统计年鉴;现状地类分类来自《三调工作方案用地分类》;规划地类分类来自《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类》。

关联因子判定

04

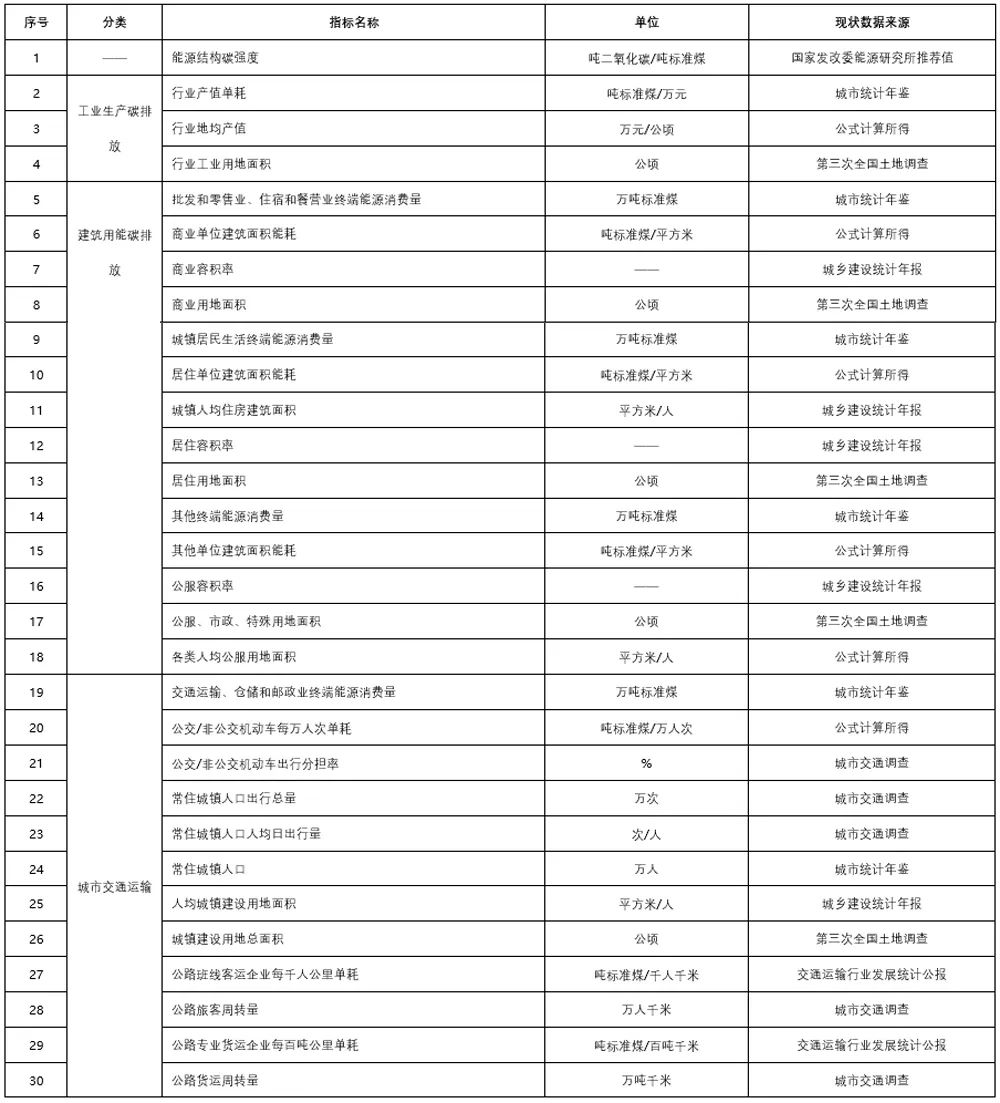

依据碳排放测算模型,分别确定城区工矿企业生产、建筑用能、城市交通运输用能核算的关键影响因子,并在国土空间总体规划方案纳入规划指标予以重点监测(表2)。

表2 碳排放核算关键影响因子及数据来源

资料来源:作者自绘。

规划情景推演思路

05

(1)常规发展情景

在不考虑调整工业企业、建筑用能和城市机动车交通运输能耗强度,不约束能源消耗总量和碳排放总量目标的情况下,按传统城市规划人口预测方法和用地布局原理确定城区规划常住城镇人口、建设用地总规模、土地使用规划方案、各类机动车出行分摊率等,计算规划中心城区能耗总量和碳排放总量。然后对比分析常规发展情景下的能耗和碳排放总量相对于现状增长量的贡献度。

(2)自下而上:控制单因子变量情景

在不考虑城市经济发展、社会效益、方案可执行性和城市能耗和碳排放目标约束的情况下,逐一调整表2中的关联因子以致最优数值(或理想数值),分别计算每个关联因子都调整到最优情况的时候对应能源消耗和碳排放总量相对常规发展情景和现状变化的贡献度。理论上,关联因子调到最优数值时,能耗和碳排放总量会达到理想最低值。

(3)自上而下:能耗目标控制情景

在现状基础情况下,按照本级“十四五”节能减排综合工作方案、本级和上位“十四五”规划等相关规划确定规划期内规模以上工业企业产值单耗、单位建筑面积能耗、人均综合能耗等规划目标值。对于工矿企业生产碳排放和建筑用能碳排放,分别重复上述产业门类调整、开发强度调整、土地利用结构调整和公交分摊率调整等情景步骤,并组合优化,直至达到对应规划目标值为止。

本课题受上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题资助。课题名称《城区碳排放核算方法及其规划应用研究》,课题编号(KY-2022-YB-A13)。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 城区碳排放核算方法及其规划应用研究——方法论

规划问道

规划问道