文昌华侨住宅空间的现代化演变研究

王方宁 丁煜 刘杰

华侨住宅建筑(以下简称“侨宅”)是中国乡村最早出现现代化演变特征的建筑类型之一。研究侨宅的现代化演变有助于深入理解中国传统乡村和住宅现代化的机制,为近现代建筑的保护利用提供理论依据。

关于中国侨乡近现代住宅的研究,学术界多采用与传统住宅进行对比的方法。在演变的视角下,谢鸿权、杨思声对洋楼在聚落和宅院中的配置进行细化分类研究;陈志宏提出近现代洋楼的主要特征在于“外部洋化”和“竖向楼化”;郭焕宇、李岳川、曹嘉欣则进一步开展闽粤侨乡的地域比较研究。演变的视角有助于揭示侨宅现代化的发展脉络,把握其形制演变的内涵,在不同地域间建构同一语境以讨论不同地域侨宅的异同。

在当前研究中,侨宅现代化的空间演变脉络已逐渐清晰,洋化和楼化的特点几成共识。但就地域而言,洋化的具体方式、洋化的空间位置、楼化的程度,以及不同地域传统民居形制的异同,是形成地域性特色的重要变量,其不同组合构成了多种空间现代化演变的路径。据相关研究,一些路径已呈现出地域性倾向:对大型合院中的局部空间进行现代化置换,以楼化和外廊化为主,该路径在闽南、潮汕和客家地区较为普遍;以大厝或顶落为主体,进行整体的楼化和外廊化,该路径在闽南地区较为典型以小型合院的楼化为主,辅以平顶化,该路径以广府地区的碉楼和庐居最为典型。

文昌市地处海南岛东北部,地理区位和岸线资源优越。近代众多文昌人下南洋经营生计,将资金连同现代化的思想、材料和技术等带回家乡。在华侨的推动下,文昌市开启了现代化建设,成为中国乡村现代化的前沿阵地之一。受南洋和港澳地区被殖民统治时期的建筑文化影响,文昌华侨住宅从 19 世纪末开始进入现代化演变的进程。文昌住宅的现代化转型由民间自发主导,且发生于乡村,与近代开埠以后内陆沿海城市发生的转型有很大区别。这一不同于闽粤沿海和内陆地区侨宅的现代化演变特色,使文昌侨宅在传统乡村建设现代化演变中具有独特的样本意义。

目前,文昌市于 1890—1949 年间建成的侨宅留存较多,其中少量得到政府保护,如松树下村的符家宅(图 1a,全国重点文物保护单位)、欧村的双桂第(图 1b,省级文物保护单位)。但在湿热气候和人为因素的影响下,更多的文昌侨宅正面临着快速衰败的局面,这对华侨住宅历史研究提出了紧迫性要求。

图1a. 国保“符家宅”

图1b. 省保“双桂第”

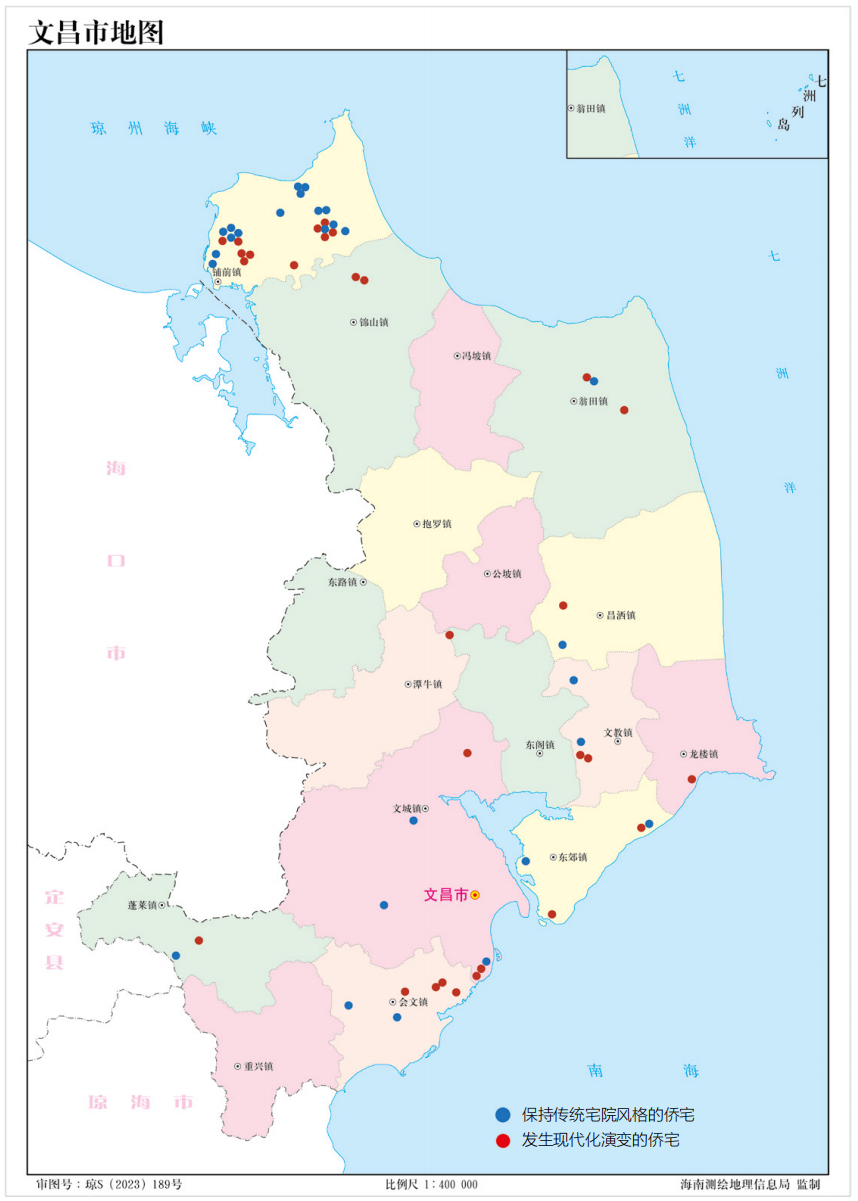

2020 年 7 月开始,笔者所在的课题组陆续对文昌市 11 个镇 56 处华侨住宅展开多次田野调查(图 2,表 1)。调查发现,其中 27 处仍保持着传统宅院风格,另外 29 处宅院出现了现代化演变。本文通过比对这些侨宅与文昌传统住宅在空间布局和建筑样式上的异同,探析文昌侨宅现代化演变的路径和特点,并将它们与闽粤侨乡的侨宅进行对比,尝试总结文昌侨宅现代化的地域性特色。

图2 文昌侨宅调查点位置

表1 部分文昌侨宅样本信息

文昌传统住宅形制——现代化的演变基础

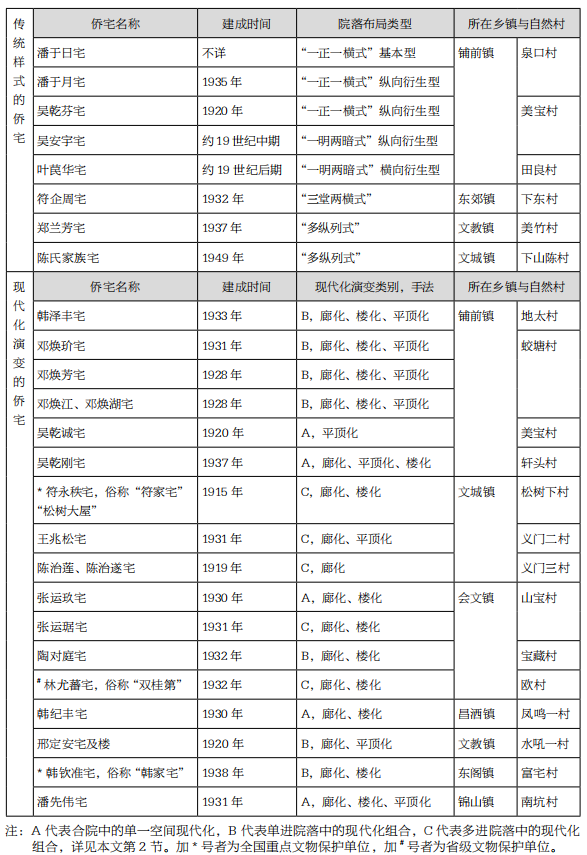

文昌传统住宅一般由正屋、横屋、“榉头”和路门四种单体建筑围合而成(图 3),其合院式布局与闽粤住宅体系一脉相承,但在当地地理气候和社会条件影响下,显现出独特的地域特征。

图3 文昌传统住宅分解图

单体建筑

正屋是院落的核心空间,基本为三开间。明间为厅堂(图 4),是合宅的礼制空间,设有太师壁和神龛,与闽粤地区的主厝和堂屋类似。横屋和“榉头”都是与正屋垂直的附属空间,但二者的空间位置、建筑体量和功能均有差异。横屋位于正屋的山墙之外,三至十余间不等,用作会客厅、次卧、厨房、储物间等;“榉头”则位于正屋前的两厢位置,多为一间或两间,体量通常比横屋小,仅作厨房或杂物间。路门是全宅的大门,多为单开间门楼,朝向不定,常与道路位置、风水习俗等相关。

图4 潘于月宅正屋厅堂

这些单体建筑一般采用硬山搁檩结构,正屋和横屋的明间还常用木构架承担檩枋,是文昌地区一大特色做法。或与台风频发有关,大部分正屋和榉头前后无廊,出檐很小。在厚实的砖墙上,一般会开小窗或高窗来适应炎热潮湿的环境(图 5)。横屋前檐通常设有檐廊,以满足遮阳避雨、通风纳凉的需求,行人也能够穿行自如(图 6)。种种做法充分体现出对环境适应性的考量。

图5 吴乾芬宅正屋的厚墙和高窗

图6 韩钦准宅正屋与横屋之间的巷道

单体组合与院落布局

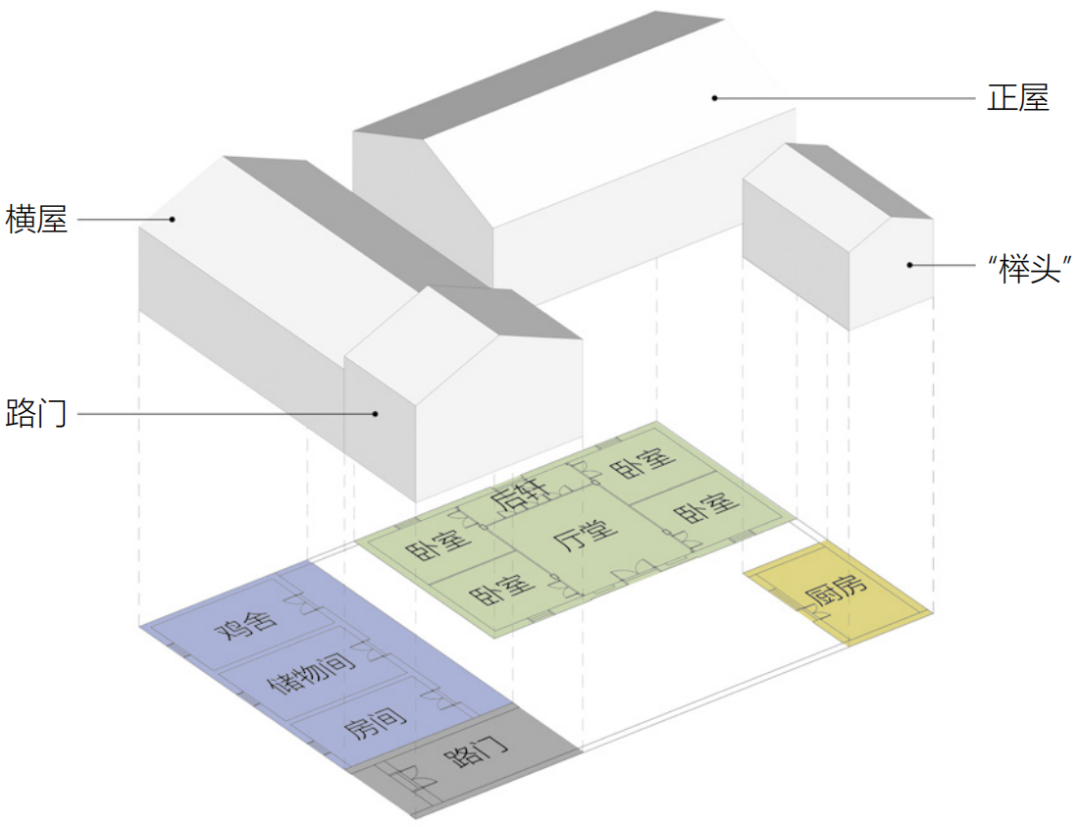

以正屋为核心,结合其他单体建筑,运用不同组织手法可形成多种院落布局(图 7)。“一明两暗式”和“一正一横式”是最小住宅单元的类型,可视为文昌传统住宅的基本型。在基本型基础上,通过纵向或横向发展,形成多种衍生型。文昌传统住宅的规模相差巨大:规模最小的潘于日宅只有一正屋一横屋(图 8);最大的下山陈村陈氏家族宅,由四列六进正屋和三列横屋组成,规模宏大,有“独院成村”之说(图 9)。

图7 文昌传统住宅空间类型

图8 潘于日宅航拍图

图9 陈氏家族宅航拍图

无论是基本型还是衍生型,文昌传统住宅都表现出单体建筑之间相互独立的特点——前后进之间院落宽敞,纵列正屋与横屋之间设通长巷道,营造出良好的通风散热条件。这与闽粤地区的天井式院落不同,体现出文昌宅院应对炎热潮湿气候的变通处理。

文昌华侨住宅现代化的演变路径

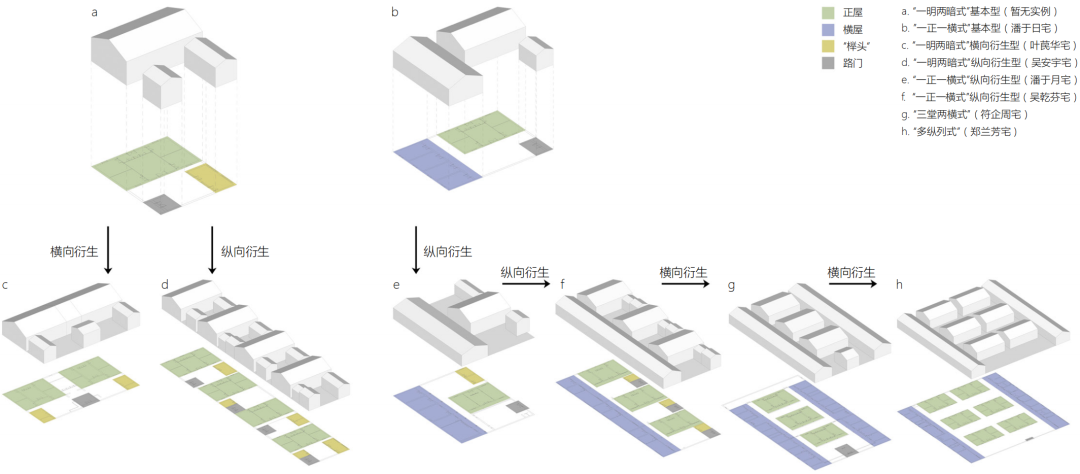

基于传统住宅中各单体建筑彼此独立的特点,文昌侨宅遵循单体演变和单体组合连接的演变逻辑,构成了地域性的空间演变路径。

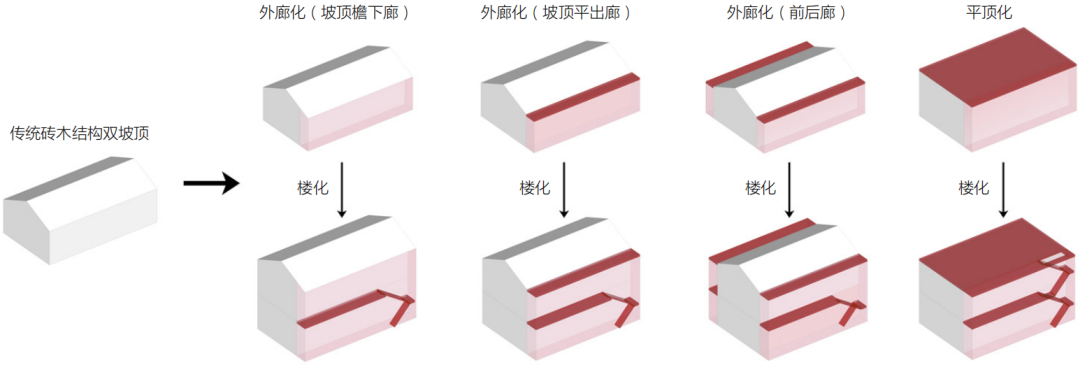

在单体建筑层面,主要有外廊化、平顶化和楼化三种现代化演变形式(图 10)。其中,外廊化又存在多种表现方式,既可以在原有屋顶下方空间设置外廊,也可以在主体结构外平接外廊。外廊按照位置不同,有前廊、后廊和前后廊之分。平顶化处理形成了可上人的屋顶露台,这在文昌较为普遍。楼化以两层为主,较少有三层及以上的做法。楼化一般伴随着外廊化,并在外廊处设有楼梯解决竖向交通问题(图 11)。

图10 文昌侨宅中单体的现代化演变

图11 a. 邢定安楼

图11b. 韩纪丰宅正屋

11b. 韩纪丰宅正屋

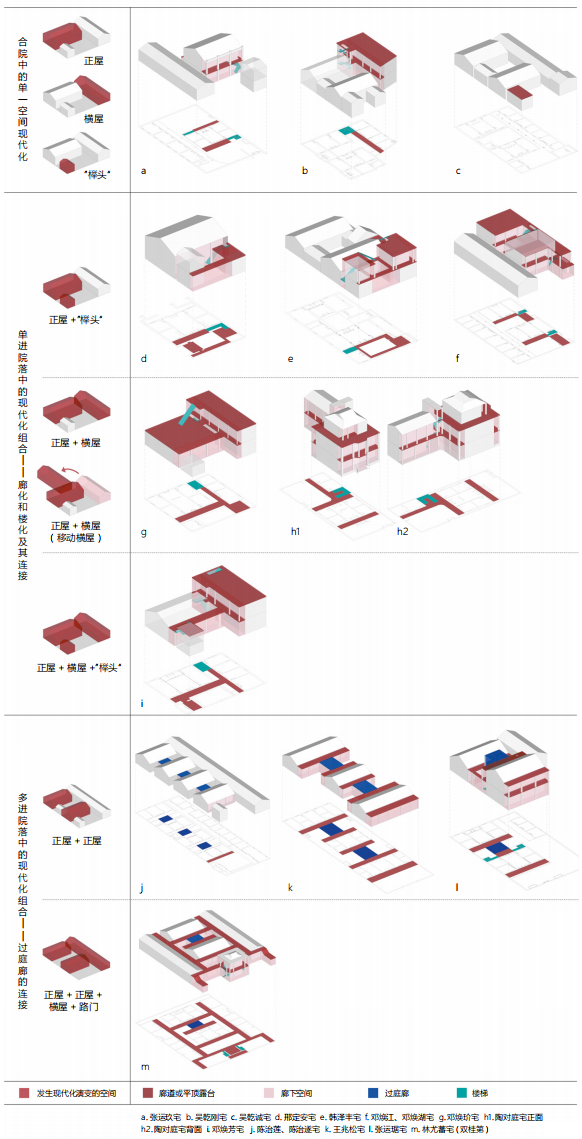

在单体组合层面,文昌侨宅仍保持以正屋为核心的传统合院式空间格局,四种单体彼此独立地发生演变。当有两个或两个以上的单体发生现代化演变时,便运用廊实现单体间的连接。可以说,廊这一要素的出现,使宅院的整体性得以极大增强。依据合院中单体演变的数量和部位,可以将文昌侨宅的现代化演变分为三种类型:合院中的单一空间现代化、单进院落中的现代化组合,以及多进院落中的现代化组合(图 12)。

图12 文昌侨宅的现代化演变类型

合院中的单一空间现代化——作为独立空间的现代化单体

此类型表现为院落中四种单体建筑独立地发生现代化演变,彼此间并无连接关系。文昌侨宅中,发生现代化演变的空间既有横屋等附属空间,也有占据院落核心地位的正屋,而闽粤地区侨宅现代化演变仅以附属空间为主。

(1)正屋空间的现代化演变。以会文镇山宝村的张运玖宅为例(图 12a,图 13), 张 运 玖 宅 建 于 1930 年,“ 一 正 一 横式”布局。正屋为双层外廊式坡屋顶建筑。前廊空间宽敞,在坡屋顶下方,与室内空间共同形成一个自然连接的整体。前廊次间的一侧设有楼梯,用于上下楼。后廊仅一步宽,为露台样式。传统正屋中的神龛设在二层的厅堂,仪式空间的上移使得一层院落更生活化。类似的还有建于 1930 年的韩纪丰宅,其正屋的现代化形式为增加了平接的前后廊,以及可上人的屋顶露台。以上两例外廊做法不同的住宅建于同一年,因此似不能用技术的成熟程度来解释这种区别。外廊做法不同更多地体现了当时引入的钢筋混凝土结构与传统结构主体之间结合方式的差异,或与技术移植源地的一贯做法有关。

图13 张运玖宅鸟瞰图

(2)附属空间的现代化演变。以铺前镇轩头村的吴乾刚宅为例(图 12b,图 14):吴乾刚宅为两进“一正一横式”布局,横屋为双层外廊式平顶建筑。横屋端部设楼梯可达二层和屋顶露台。另有一些宅院的“榉头”或路门等较小体量空间中出现了现代化尝试,如潘先伟宅的路门为双层平顶式洋楼,与宅院内其他传统建筑形成显著对比(图 11c,图 15)。这一类型的住宅中,现代化空间与传统空间并置,但各单体建筑间仍保持相互独立的关系,与传统宅院一样,以院落空间为中心组织各单体建筑和日常生活。

图14 吴乾刚宅鸟瞰图

图15 潘先伟宅鸟瞰图

单进院落中的现代化组合——廊化与楼化及其连接

此类型表现为单进院落中两个及以上的单体建筑发生现代化演变,并通过廊和楼梯实现单体之间的横、纵向立体连接,从而构建一体化的住宅空间。

此类案例中,发生现代化演变的单体必有正屋,且至少有一个横屋或“榉头”,单体连接发生在正屋与相应的附属空间之间。正屋与“榉头”的连接方式往往是在正屋次间一侧的外廊处设楼梯,将正屋外廊下方的空间和上部露台以及“榉头”的平顶或外廊连为一体( 图 12d—12f, 图 16)。正屋与横屋的连接方式则是在横屋外廊的端部设楼梯,同时将正屋外廊延伸,与横屋二层外廊相接(图 12g)。

图16 邓焕江、邓焕湖宅中正屋与“榉头”相接

铺前镇蛟塘村的邓焕芳宅是单进院落现代化组合的典型,在保持“一正一横式”的传统空间格局基础上,三个单体均发生了现代化演变(图 12i,图 17)。邓焕芳宅的正屋在传统双坡屋顶主体外平接钢筋混凝土外廊,横屋和路门均为两层的平顶楼房。正屋外廊横向延伸,与横屋二层外廊相通,并在正屋与横屋之间、正屋与“榉头”之间,以及横屋尽头的房间内各设置一处楼梯,形成以外廊和楼梯为核心的立体交通系统,将全宅各单体建筑相连。同时,外廊顶和平屋顶成为露台空间,作为日常生活空间的延伸,使以正屋厅堂为核心的传统礼制空间与以会客厅、露台为核心的现代生活空间并置。

图17 邓焕芳宅中正屋、横屋、“榉头”相接

值得一提的是,会文镇宝藏村的陶对庭宅是调研样本中唯一改变了传统住宅空间格局的现代化侨宅。陶对庭宅在传统“一正一横式”空间格局的基础上,将横屋从正屋山墙外侧移动到正屋次间后侧,并用楼梯间将横屋外廊与正屋后廊连接起来。这种做法一方面保留了横屋的功能性,并在“楼梯间+ L 形外廊”的立体交通系统加持下提升了空间的整合度(图 12h2,图 18);另一方面塑造了正屋的“出龟式五脚基”外廊立面,将住宅由传统围合式院落转变为独栋宅第的洋楼,彰显出与闽南五脚基洋楼相似的外观特征(图 12h1)。

图18 陶对庭宅中正屋与横屋相接

此类住宅院落中现代化空间比例上升,各现代化空间相互贯通,改变了文昌传统住宅中各单体建筑的独立状态和以院落为核心的扁平生活系统,使得以外廊、露台、楼梯为核心的立体空间系统与院落空间并重。

多进院落中的现代化组合——过庭廊的

此类型表现为多进宅院的现代化演变,连接强调院落纵深方向的连接,即正屋之间的连接,通过在传统院落中增加过庭廊来增强院落前后之间的连通性,结合现代生活方式使传统院落具备新的空间意义。

过庭廊存在于传统工字厅建筑中,但在文昌侨宅的现代化演变过程中,这一空间形式得以发展,主要有过庭廊的连续多进发展和楼化发展,以及对于文昌传统住宅空间类型的重新定义。

首先,出现连续多进的过庭廊。陈治莲、陈治遂宅建于 1919 年,是较早设有过庭廊的宅院(图 12j、图 19)。过庭廊建于后三进院落中,为单独的空间元素,并未与外廊结合。除第一进正屋前檐下作外廊化处理外,其余正屋均保持传统样式,过庭廊连接了相邻正屋前后的檐下空间,与正屋厅堂共同构成了贯通全宅的纵深通道。过庭廊中摆放有桌椅,可在此纳凉避雨,日常起居空间得以向庭院延伸。在正屋外廊化和楼化普及之后,过庭廊多同正屋的外廊相接,与前后正屋外廊形成工字形连廊。如王兆松宅三座正屋均平接钢筋混凝土外廊,与正屋之间的过庭廊构成两个连续的工字形连廊(图 12k、图 20)。

图19 陈治莲、陈治遂宅鸟瞰图

图20 王兆松宅鸟瞰图

其次,过庭廊的楼化与宅院中的单体楼化相结合。张运琚宅第一进正屋外廊为双层的前后廊,第二进为单层的平出前廊,在过庭廊之上加建一座廊亭将两正屋的外廊相连,可通过第一进正屋次间后侧廊下的两部楼梯到达亭中,进一步拓展了院落中的现代生活空间(图 12l、图 21)。

图21 张运琚宅东立面鸟瞰图及过庭廊

最后,平屋顶的出现赋予了过庭廊新的空间定义。林尤蕃宅也在两进正屋之间设过庭廊,并且其正屋、横屋和路门均外廊化,通过外廊延伸和过庭廊连接两种方式实现全宅的空间一体化。同时在路门两侧设楼梯,利用廊道系统使屋面空间得以用于防盗巡视和作为观景步道等(图 12m、图 22)。

图22 林尤蕃宅鸟瞰图

此类型住宅中,过庭廊一方面扩大了正屋厅堂的使用空间,使一些室内和室外活动可以在半室外空间中进行(尤其在炎热多雨的气候下),为现代化生活提供了便利,丰富了传统院落空间的内涵;另一方面,增强了多进正屋之间的联系,使原本分散的单体形成整体,营造出串联多进院落的连续性空间。同时,过庭廊与正屋外廊相结合的模式也起到了加固建筑结构的作用,使住宅能够更好地抵御台风侵袭。

文昌华侨住宅现代化演变的特点

文昌华侨住宅现代化演变的历时性特征

笔者调研的文昌近代华侨住宅实例最早可追溯至 20 世纪之前,当时的华侨住宅在空间格局上与传统住宅并无明显差异,只在局部的建筑装饰上呈现出南洋风格。20 世纪后,文昌华侨住宅陆续出现单体以及组合层面的现代化演变,先后经历了以下三个阶段。

(1)初期模仿阶段:少量侨宅用传统材料模仿建造具有南洋风格的建筑空间,现代化仅涉及合院中的单一空间。如韩锦元宅(建成于 1903 年,图 23)后横屋是采用砖木材料建造的平顶式建筑,虽然后来此类形式应用广泛,但当时在文昌传统住宅中是极为罕见的。

图23 韩锦元宅鸟瞰图

(2)中期探索阶段:采用钢筋混凝土实现侨宅的平顶化、楼化、廊化,涉及合院中的一至两处单体建筑。演变大多发生于横屋、“榉头”、路门等体量较小、功能次要的建筑,鲜有正屋发生现代化演变的案例。例如,邢定安宅(建成于 1920 年,图 24)和韩日衍宅(建成于 1918 年,图 25)都只在第一进的“榉头”或横屋中使用钢筋混凝土来建造平顶露台,正屋和其他单体建筑仍为传统的砖木结构坡屋顶。

图24 邢定安宅鸟瞰图

图25 韩日衍宅鸟瞰图

(3)后期成熟阶段:侨宅中的现代化单体建筑明显增多,现代化的正屋逐渐普及,各单体建筑之间的连接更为紧密。例如,陶对庭宅(建成于 1932 年,图 18)、张运琚宅(建成于 1931 年,图 21)等都出现了正屋的现代化演变,且正屋与其他单体建筑紧密连接。

从以上三个阶段可见,文昌华侨住宅的现代化演变具有层次分明的渐进性特征,基本按照从局部空间向整体空间、从附属空间向正屋空间、从分散独立向紧密连接的趋势发展。诸例中,松树下村的符永秩宅(图 26)可被视为文昌侨宅现代化演变的重要里程碑。该宅建成于 1915 年,是调研案例中首个出现正屋现代化演变的住宅,并呈现出由局部向整体现代化演变的鲜明趋势,对后续文昌侨宅的营建产生了重要影响。

图26 符永秩宅鸟瞰图

需要注意的是,文昌侨宅从传统住宅到现代化侨宅的演变并非单一的线性进程。在整体发生现代化演变的同时,仍有不少传统样式的侨宅被兴建,这与建房华侨的文化观念、经济实力等因素有着重要联系。

文昌侨宅与闽粤侨宅的对比

由于历史上移民活动的影响,文昌与闽粤地区的传统住宅形制具有紧密联系,现代化演变表现出一定的共性。但由于自然气候、社会环境等因素的差异,文昌侨宅的现代化演变也呈现出有别于闽粤侨宅的地域性特色。

(1)基于传统住宅空间格局的演变是文昌侨宅与闽粤侨宅的共性。

文昌侨宅与闽粤侨宅的现代化演变都以外廊化、平顶化和楼化为主,这是近代以来洋楼本土化的普遍方式,这种发展根植于文昌与闽粤传统住宅普遍采用的合院式布局。从平面布局来看,不论何种演变方式,绝大部分文昌现代化侨宅都保留了传统的合院式布局,仅在单体建筑或连接方式上发生了现代化演变。这种现代化演变遵循从单体建筑到院落组合的发展逻辑,鲜有对传统院落布局与构成方式的撼动。

(2)合院内部的廊化是文昌侨宅的地域性特色。

廊化、楼化和平顶化是侨宅实现现代化的普遍做法,但在不同地域的应用比重有所不同。如果说整体的多层楼化是广府侨宅的特色,楼化后外部廊化是闽南侨宅的特色,文昌侨宅的地域性特色则表现为合院内部的廊化(后文简称“内廊化”)。文昌侨宅中,廊元素融入传统合院空间,在保持合院空间与日常生活内向性的同时,通过增加过庭廊和延伸外廊的方式加强各单体建筑之间的联系,并依托这些廊所形成的廊上、廊下空间,拓展文昌侨宅内的现代生活场景。

实际上,文昌侨宅既有由传统住宅檐廊楼化而来的外廊空间,也有源自南洋殖民地外廊式建筑的外廊空间,两者的最终呈现形式十分相似。但前者更强调外廊与其他空间的连接,多被用作交通空间,将传统院落的生活方式和横向连接体系融合;后者更强调外廊的独立性和外立面的完整性,多被用作停留空间,移植了成熟的外廊式做法及其所代表的现代化生活方式。调研样本中,陶对庭宅(图 27)集这两种外廊形式于一体,前侧“出龟式”南洋风格外廊与后侧“L”形交通枢纽式外廊,共同演绎了传统风格演变与现代风格移植在文昌侨宅中的碰撞。

图27 陶对庭宅的外廊

本文着重探讨文昌侨宅空间的现代化演变,功能与空间的紧密关系,使它成为影响演变的关键因素之一。出于商谈、卫生等现代生活需求,部分文昌侨宅中出现了会客厅、小便所、冲凉房等新的功能空间。对室外生活方式如纳凉、观景的追求,使得平顶式露台大量出现。

此外,空间演变与建筑材料也密切相关。随着钢筋混凝土材料的引入,采用相应结构形式的外廊做法在当地流传开来,还出现了钢筋混凝土排水管(图 28)和收集雨水的构造设计。这些现代化的功能空间和卫生设施同样表现出文昌侨宅不同层次的空间演变路径。

图28 符永秩宅中的钢筋混凝土排水管

文昌侨宅地域性特色的成因探析

“内廊化”是在文昌自然气候条件和社会人文条件等因素影响下,沿袭当地传统合院式布局形成的现代化演变方式,表现出高度的环境适应性。其成因有如下三点:

其一,内廊化能有效应对文昌气候环境。在钢筋混凝土材料和结构传入文昌后大部分侨宅采用这一现代结构技术替代传统的砖木结构技术,或采用只在檐部建造钢筋混凝土外廊的做法。由此,文昌炎热、多雨及潮湿气候带来的遮阳、避雨及通风需求得到了极大程度的满足。多进宅院采用过庭廊提升建筑的整体性,增强住宅抵御强风的能力;加大檐部空间的宽度以适应炎热多雨的气候。

其二,内廊化反映出当时文昌建筑用地较为宽裕,以及文昌华侨对传统合院式布局的坚守。文昌侨宅的现代化强调廊化而非楼化,重视单体建筑相互连接所形成的院落空间关系,由过庭廊、单体外廊、露台和楼梯等空间元素组成横向连接系统。这与闽南侨宅整体层面的外廊化,广府侨宅楼化的垂直连接特征有着显著差别。而文昌侨宅以横向发展为主的现代化演变逻辑,也从侧面反映了当时文昌人口密度较小,建筑用地较为宽裕。

其三,内廊化提供了热带气候条件下的现代生活空间,反映出文昌华侨对现代化生活方式的追求。外廊式作为一种现代文化符号,代表着更为舒适、便利和先进的现代生活。文昌华侨将外廊引入合院内部,充分发掘其空间属性,拓展了外廊在文昌地域语境中的边界。在文昌侨宅中,廊被用作屋顶、地面和连接空间,其在热带气候环境中的不同功能属性得以充分发挥——作为纳凉空间、露台空间和交通空间,这与文昌华侨会客商谈、喝冷饮休闲等现代生活场景相适应。

结语

本文从空间演变路径的角度,通过具体分析文昌侨宅的廊、楼梯和平顶露台等空间元素的形式、位置和组合关系,对比文昌现代化侨宅和传统住宅,分析文昌侨宅现代化演变的路径;并将文昌与闽粤侨宅现代化演变路径作对比,探析文昌侨宅现代化演变的地域性特色。

文昌侨宅的空间现代化演变依托传统住宅空间格局和传统宅院空间组织方式,在单体建筑外廊化、平顶化和楼化的演变基础上,进行单体建筑的组合。其中,合院中单一空间的现代化是众多侨乡住宅现代化演变普遍存在的形式,而单进院落和

多进院落中正屋与其他单体建筑之间的连接是文昌侨宅现代化演变的地域性特色所在。具体而言,文昌侨宅单体建筑之间的连接通过廊化实现,廊化形式分为单体建筑的外廊和院落中的过庭廊,将近代南洋外廊式建筑的外廊特色融入文昌的传统合院内部空间,用形式的整体化和环境的内部化回应了在地的地理气候条件和社会人文环境。总之,楼化、廊化和平顶化是文昌侨宅空间现代化演变中最为明显的形式,反映了现代住宅中生活空间组织的变化和现代结构技术的支撑。

本文是以笔者田野调查取得的文昌现代化侨宅资料为基础所作的初步探索。由于掌握的材料和线索有限,未来将继续加大调研力度,展现文昌侨宅从传统向现代化转型的更多丰富细节和全面图景。譬如,分析明确楼化、廊化和平顶化的发展顺序,揭示更细致的历时性演化规律;分析研究个案与源地之间的具体联系,增强对地域差异和时代差异的认识,从而更好地理解不同年代和不同社会背景下的华侨在文昌侨宅现代化发展中起到的作用。综上,以住宅空间演变为切入点,将是探索传统住宅现代化转型这一论题的有效途径。

作者简介:

王方宁,上海交通大学设计学院硕士研究生

丁煜,上海交通大学设计学院博士研究生

刘杰,上海交通大学设计学院教授,本文通讯作者

完整阅读见《建筑遗产》2023年第3期(总第31期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

王方宁, 丁煜, 刘杰. 文昌华侨住宅空间的现代化演变研究[J]. 建筑遗产, 2023(03): 73-83.

—THE END—

欢迎关注《建筑遗产》2023年第3期

(总第31期)

本期责任编辑:刘雨婷

※ 官方微店有售 ※

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

扫描二维码订购《建筑遗产》杂志

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):文昌华侨住宅空间的现代化演变研究

规划问道

规划问道