【作者简介】

曹湛,同济大学建筑与城市规划学院、自然资源部国土空间智能规划技术重点实验室助理教授,硕士生导师

李卓欣,同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生,通信作者

戴靓,南京财经大学公共管理学院副教授,硕士生导师

彭震伟,同济大学建筑与城市规划学院、高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室教授,博士生导师

提要

《上海市城市总体规划(2017—2035年)》提出建设“全球科技创新中心”的目标愿景。然而,自总规批复以来,在百年未有之大变局下,上海推进全球科技创新中心建设面临重大挑战。利用全球科技论文数据构建“全球知识合作网络”与“全球知识组合网络”,分析大变局时期上海在全球科创版图中的演变特征。结果显示:面对外部环境变化,上海在全球知识合作网络中的地位仍有显著提升,但与顶级全球科技创新中心相比尚存在差距;上海“两个扇面”功能发生结构性调整:外向度显著降低,内向度显著提升;上海在全球知识组合网络中占据核心位置,在传统工程应用领域具有显著比较优势,而在新兴前沿基础领域发展相对滞后;上海科技创新发展路径表现出“路径依赖”和“路径更新”并存的特征,但也存在“路径锁定”的风险。

关键词

上海;全球科技创新中心;大变局;知识合作网络;知识组合网络

科技创新是驱动经济发展和社会进步的第一动力,已经成为21世纪全球竞争和战略博弈的主战场。新一轮科技革命的到来颠覆了以往科学研究与技术研发的范式:一方面,科技创新越来越依赖于大规模的开放式合作,实现既有知识基础的不断更新,分摊创新过程中的风险和成本;另一方面,科技创新也越来越依赖于探索性的跨领域交叉,不同前沿学科的交叉融合不断催生新的科学思想和科学理论,不同先进技术的再构重组持续创造新的未来场景和市场空间。换句话说,当代科技创新的过程根植于两种不同类型的网络:一种是由不同创新主体协同互动形成的”知识合作网络”,另一种则是由不同领域异质性知识以特定方式组合形成的“知识组合网络”。在激烈的全球科技竞争中,占据知识合作网络核心位置意味着对创新资源、信息渠道以及关系资产有着较强的支配能力,占据知识组合网络核心位置则意味着对知识组合机会、领域交叉潜力有着较强的控制能力。

城市是创新的孵化器,为创新提供了必要的集聚经济、规模效应、环境保障和政策支撑。打造“全球科技创新中心”成为各国主动参与新一轮科技革命浪潮、推动国家竞争力提升和新旧动能转换的重要抓手。2015年,为适应全球科技竞争和经济发展新趋势,面向国家创新驱动发展战略,上海市委、市政府发布了《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》,拉开了上海推进全球科技创新中心建设的帷幕。2017年,《上海市城市总体规划(2017—2035)》(以下简称“上海2035总规”)获国务院批复。上海2035总规提出上海迈向“卓越的全球城市”总目标,并拓展国际经济、金融、贸易和航运四个中心功能增加了“全球科技创新中心”功能。上海建设全球科技创新中心,不仅是党中央赋予上海的重大任务和战略使命,也是上海高质量发展向纵深迈进、城市能级与核心竞争力向顶级全球城市靠近的必由之路,更是我国向世界科技强国挺进的重要支撑。

然而,自上海正式明确建设全球科技创新中心以来,不论是外部还是内部发展环境都发生了剧烈的变化:百年未有之大变局与世纪疫情全球大流行交织叠加,大国博弈显著加剧,国际政治经济格局复杂多变;单边主义、保护主义、霸权主义抬头,对世界和平与发展构成威胁,全球化遭遇逆流,经济复苏动力疲软。2018年,美国对华单方面挑起“贸易战”,企图遏制中国国际地位的快速崛起,中美经贸摩擦急剧升温。随后,美国对华遏制迅速从经贸领域蔓延至科技创新领域,通过行政管制、司法诉讼、外交施压和拉拢联盟等多种手段,全方位打压中国科技发展,单方面切断跨国科技合作,中国与美国及其盟国之间的“科技脱钩”趋势加剧,在部分关键科技领域被“卡脖子”。2022年5月,《自然》杂志发表了有关中美科技合作的相关报导,指出在中美“科技脱钩”的影响下,2019—2021年中美科研合作总量呈现“断崖式”下降。上海作为国家建设科技强国的重要战略支点,首先受到内外环境深刻变化带来的重大挑战。在毫不动摇地坚持上海推进全球科技创新中心建设目标的同时,有必要深入剖析大变局时期上海在全球科技创新版图中的演化动态和发展趋势,这对于准确研判上海建设全球科技创新中心的策略实施效果、审时度势地调整策略部署至关重要。

有鉴于此,本研究从科学研究维度出发,利用科睿唯安(Essential Science Indicators,ESI)高被引论文数据、以全球700个主要城市为对象,构建“全球知识合作网络”与“全球知识组合网络”,从知识合作与知识组合两个维度分析大变局时期(2017—2022年)上海在全球科创版图中的地位演变特征,并对标顶级科技创新中心剖析当前挑战与未来趋势,助力上海推进全球科技创新中心建设。

1 理论综述

1.1 全球科技创新中心:内涵与外延

“全球科技创新中心”的概念最早起源于科学史研究,用于指代那些在人类文明发展历史中点燃科技爆炸引线、掀起科技变革浪潮的国家。1980年代以来,一些经济地理学者注意到,前沿科学和关键技术往往集中在发达国家的极少数城市,这些城市是驱动国家经济发展、加剧世界格局分化的主要动力。其后,全球科技创新中心的讨论与研究从国家层面下移至城市层面,在内涵界定、评价体系和国际比较等方面涌现了较多成果,对国家和城市创新政策的制定产生了广泛影响。

在内涵界定方面:杜德斌等认为全球科技创新中心是科技创新资源集中、科技成果辐射范围广,引领世界科技-产业范式变革,并在全球科创版图中占据支配地位的城市;全球科技创新中心具有科学研究和技术研发两个基本功能、产业驱动和文化引领两个派生功能,在全球科创版图中表现出功能支配性、结构层次性、空间集聚性、产业高端性和文化包容性。在评价体系和国际比较方面,相关成果主要出自智库组织或商业咨询机构,如世界知识产权组织(WIPO)的“全球创新指数(Global Innovation Index)”,澳大利亚智库“2thinknow”发布的“城市创新指数(Innovation City Index)”,清华大学发布的“国际科技创新中心指数”以及华东师范大学发布的“全球科技创新中心发展指数”。这些研究对明确全球科技创新中心的内涵、跟踪全球科创版图演变的地理过程、国家和城市制定科技创新政策有重要参考价值。

以上研究主要关注城市的资源要素禀赋、环境制度支撑和科技知识产量,大体可视为基于“投入-产出”线性逻辑的研究和评价范式,虽然在这一范式下提炼的维度指标对相关政策制定和投放来说比较易于找到行动抓手,但它们仅仅是创新的必要条件而非充分条件,一定程度上忽视了当代科技创新的复杂性和非线性特征。在当今瞬息万变的科技爆炸时代,任何前沿或尖端科技都不可避免地会在未来某一时刻过时并被淘汰。因此,对于全球科技创新中心内涵的深入解析,可以突破“投入-产出”的基本逻辑,以当代科技创新范式的变化与趋势为出发点进行延伸讨论。正如本文开篇所言,当代科技创新最突出的两个特点是大规模的开放式合作以及跨领域知识交叉。因此,对于全球科技创新中心城市而言,除了资源禀赋和制度支撑外,嵌入全球知识合作网络、占据网络核心位置也是不断获取新知识、避免路径锁定的有效途径。同时,除了关注知识产量,更需要关注知识产出的方式,相比同一领域同质性知识组合形成的渐进式创新,不同领域异质性知识组合形成的突破式创新更为关键。

1.2 双重网络视角:“知识合作网络”与“知识组合网络”

“知识合作网络”研究强调开放互动和外部资源对城市创新发展的重要作用。当代科技创新呈现出前所未有的系统复杂性、更深更广的学科交叉性以及更显著的风险性和不确定性,也因此愈来愈依赖建立多尺度、多维度的合作网络。城市本地技术基础的资源是有限的,积极参与跨边界的创新合作、形成协同网络是维持和提升创新竞争力、避免路径依赖和技术锁定的必然选择。通过建立和接入外部合作网络,城市可以获得外部新知识、新信息,实现自我更新和优化调整,开放式创新的策略也因此受到极大推崇。在实证研究方面:Matthiessen等利用WoS数据研究了全球城市知识合作网络的结构特征、等级层次和演化过程,但他们聚焦的样本以欧美城市为主,难以全面描绘全球科创版图和新型经济体城市的快速增长;桂钦昌等利用WoS数据建构并分析了全球900多个城市的科研合作网络,进一步探讨了多维邻近性对网络结构的影响作用,但未展开历时性分析;曹湛等利用WoS数据分析了2006—2018年全球500多个城市的科研合作网络演化特征,并着重分析了中国城市的崛起之路。

“知识组合网络”研究强调知识演化的内生动力对城市创新发展的决定作用。新知识的诞生来自已有知识的组合再构。例如,2021年,由DeepMind开发的Alpha Fold人工智能系统能够预测出超过100万个物种的2.14亿个蛋白质结构,几乎涵盖了地球上所有已知蛋白质,实现了人类在蛋白质结构预测领域史无前例的巨大进步。这一创新突破来源于人工智能领域相关知识与结构生物学领域相关知识的交叉融合,这一过程也可以视作不同知识组合再构形成知识组合网络的过程。知识网络的形成并非随机,不同知识能否构成有价值、有意义的组合关系并形成有效创新不仅取决于创新主体对其的理解、吸收和运用,也取决于这些知识之间客观的内在自组织逻辑。由于创新主体的有限理性、局部搜索特性以及知识组合的不确定性,知识的组合与再构往往局限于在城市中成熟的科技领域间展开。也就是说,知识组合能否成功取决于不同知识之间的关联性(relatedness),较高的关联性说明城市中的创新主体对这些不同知识有相似的认知基础,相关行业对这些不同知识的利用和处理有类似的基础设施和管理手段。这一规律被经济地理学者们称为“关联法则”。关联法则从微观层面解释了知识组合网络形成与演化的动力机制,其直接结果是城市创新表现出显著的路径依赖特征,即城市新知识的产生受到其已有知识基础的约束。

然而,不同知识之间存在异质性,对于一些非常复杂的知识,即使它们与城市既有知识存在较高的关联性,也很难被所有城市熟练掌握和自由组合。例如,2022年,《科学》杂志所评选的十大科学突破中有一项是中国科学家针对多年生杂交水稻的深入研究和突破创新。虽然全球许多国家和地方掌握与水稻种植生产相关联的知识,但是研发和培育高质量、高产量,以及具有特异性的杂交水稻却有着极高难度,对知识积累、科学设备和科学人才有着极高要求,往往只被少数国家和地方掌握。换句话说,决定城市科技创新竞争力的是那些高度复杂的前沿知识,但它们往往很难被复制和模仿,仅被少数城市掌握。虽然钻研和开发这类复杂知识存在极高难度,但也有着较高收益。

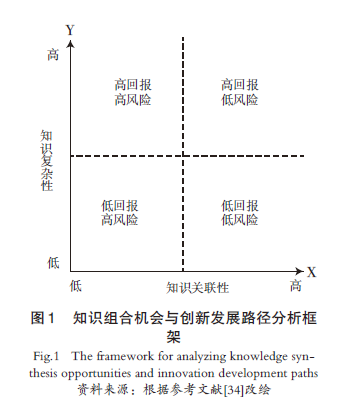

因此,在知识关联性维度的基础上叠加知识复杂性维度,可以构建出一个解释和研判城市知识组合机会和创新发展路径的分析框架。如图1所示,X轴为城市所拥有知识的关联性,Y轴为城市所拥有知识的复杂性:右上象限表明城市所拥有的知识能带来较高的回报(高复杂性),且与本地知识库高度相关、重组和利用风险较低(高关联性);右下象限表明城市所拥有的知识回报较低(低复杂性),重组和利用的风险也较低(高关联性),但存在陷入路径依赖的可能;左上象限表明城市所拥有的知识虽然能带来较高回报(高复杂性),但与本地知识库相关度较低,需要大量投入且存在失败的风险(低关联性);左下象限表明城市所拥有的知识不仅回报较低(低复杂性),而且重组和利用的风险较高(低关联性),容易形成路径锁定。

2 数据与方法

科技论文是科技创新的重要产出形式。本研究利用科睿唯安ESI高被引论文数据,参考GaWC系列研究选取全球范围内700个主要城市,利用论文中研究机构的地址共现信息以及论文所属学科领域的共现信息,构建“全球知识合作网络”与“全球知识组合网络”。习近平总书记于2017年末做出“百年未有之大变局”的重要判断,美国于2018年初对华全面启动“贸易战”和“科技战”。本研究以2018年为大变局前后时期的分水岭,并考虑到研究过程与论文发表间存在“时间滞后”,选取2015—2017 年和2020—2022年两个时间窗口,对原始数据进行加总处理,对比分析大变局前后上海在全球科创版图中的变化特征。

2.1 全球知识合作网络构建与分析

首先,从WoS数据库批量获取高被引论文数据,将每篇论文研究机构的地址信息汇总至城市尺度,并筛选出包含2个及以上不同城市的论文。然后,构建城市科技合作联系矩阵:若一篇合作科技论文的研究机构位于 n 个不同城市,那么该论文中有 n×(n-1)/2次跨城合作,任意两城市间的合作连接强度为1。将所有合作论文汇总叠加,即可构建城市间的知识合作网络。城市在网络中的连接度即为其在研究时段中所有跨城合作连接的总和,连接度越高,在网络中拥有的资源控制和溢出能力更强。

本研究从节点 (城市个体) 与边(城市对)两个维度进行分析。对于节点维度,为了便于城市间横向比较,将网络连接度百分制处理 (与最大网络连接度的比值)。为了考察历时性变化,借鉴Derudder 等和曹湛等的方法,采用“标准化连接度变化”,以下简称“标准化变化”) 指标,具体计算方法不再赘述。运用该方法,重点观察研究时段内上海与国内外其他城市间的合作连接度变化,判断上海在全球知识合作网络中连接重心的变化情况。

2.2 全球知识组合网络构建与分析

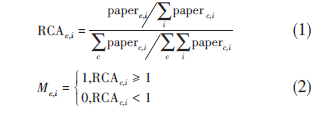

知识组合网络的构建利用WoS论文数据中的学科分类信息。WoS为收录的所有学术期刊和专著制定了一套学科分类标准,涵盖 254 个学科类别,一篇论文被收录时会依据此标准划分至一个或多个学科领域。本研究中,若一篇论文被同时划分至不同学科领域,则认为该研究成果涉及不同学科领域的异质性知识组合、形成了知识组合网络。上文已经指出,关联性是驱动知识组合网络形成与演化的主要动力,通过计算不同知识间的关联性,可以确定网络中边的权重,并进一步构建知识网络。本研究主要聚焦自然科学、不考虑人文艺术与社会科学,最终将 194 个学科领域纳入计算分析。具体操作借鉴Hidalgo等所提出的最小共现概率法,识别每个城市具有显性比较优势 (revealed comparative advantage) 的学科知识,并构建城市—知识二模0-1矩阵。

式中,Paperc,i为城市 c在学科领域 i发表的论文数量。将所有RCA计算结果二值化,并构建城市相对比较优势技术矩阵Mc,i。然后,基于两种不同领域在同一城市同时具有比较优势的最小条件概率,计算不同学科领域之间的关联性Φi,j,以Φi,j为权重边,科学领域为节点,即可构建知识组合网络:

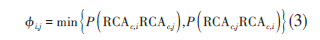

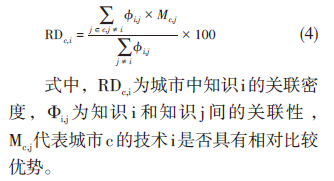

为了比较不同城市在知识组合网络 中的结构异质性,并将其置于图 1 的分析框架中考察城市所拥有知识的组合机 会和发展模式,还需进一步计算知识的 关联密度和复杂度。知识关联密度主要 用于测度城市中某一知识与该城市整体知识结构的关联程度。本研究采用 Balland等提出的关联密度计算方法,主要聚焦城市中具有相对比较优势的知识:

Hidalgo等开创性地提出了基于特征向量矩阵迭代的复杂度算法,其核心假设是复杂度高的产品或技术只被少数地区拥有,而复杂度低的产品或技术可以被大多数地区拥有。Tacchella 等对该方法进行了改进,提出基于非线性迭代的复杂度算法,本项目采用Tacchella等的方法计算城市的技术复杂度,表达式如下:

3 研究结果

3.1 大变局下全球“知识合作网络”中的上海

3.1.1上海连接度变化特征

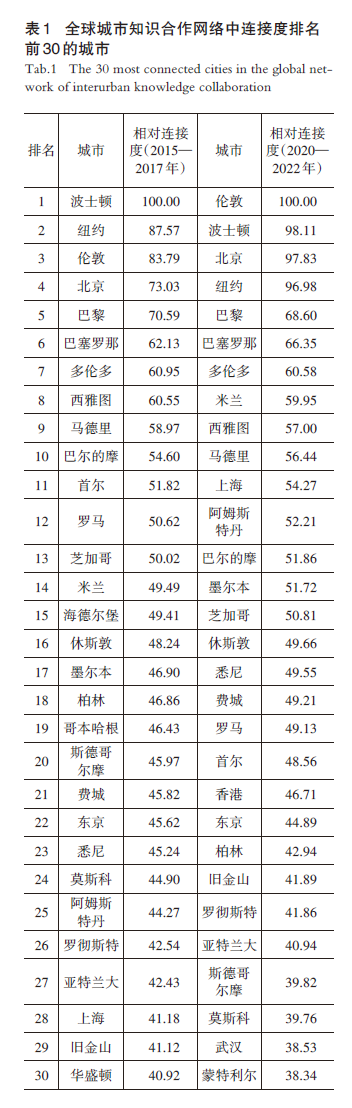

表1为在全球知识合作网络中连接度排名前30位的城市。其中欧美城市始终具有明显的“垄断”地位,数量明显高于其他区域的城市。对上海而言,其排名在研究时段内由第28位提升至第11位,连接度增长率达55.7%。上海虽与伦敦、纽约、波士顿等全球顶级创新中心相比仍有不小差距,但这种差距呈现出逐渐缩小的趋势。在研究期限内,上海全社会研究与试验发展投入强度明显提升,从2016年的1049亿元上升至2022年的1875亿元,其占GDP比重也从3.95%升至4.20%,远高于全国平均水平。上海在科技成果转化方面也快速提升,科技合同成交数量从2017年的11837项增长至2022年的27241项,成交总额也从50亿元增长至151亿元。在顶尖人才方面,根据“自然指数”高水平科学家数据统计,2021年上海所拥有高水平科学家数量为11215人,位列全球20个主要城市的第2位(仅次于北京,高于伦敦和纽约在重大科学装置方面,上海正在构建以硬X射线自由电子激光装置为引领,以上海光源等7个光子科学大设施为基础,其他领域设施为支撑的“1+7+X”大科学装置体系,形成了全球规模最大、种类最全、综合服务功能最强的大科学设施集群。以上说明,自2017年明确“卓越的全球城市”目标愿景以来,虽然身处大变局背景之下、复杂多变的国际政治经济格局之中,上海仍有效地融入了全球知识合作网络,连接度显著提升,研发投入和产出力度不断增强,科技人才与科学装备不断优化,创新能力显著提升。但是,在国家范围内,上海与北京相比仍旧有不小差距。

3.1.2上海连接向度变化特征

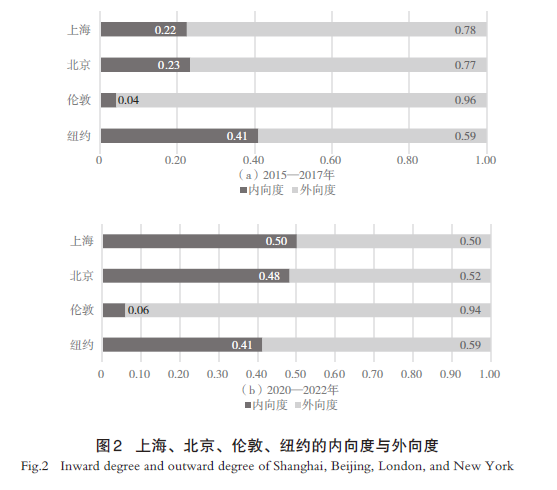

图2为根据上海等全球城市的国内、国际知识合作量占总合作量比重绘制的内向度与外向度对比柱状图。将两时间窗口相比,上海外向集聚度明显降低、内向辐射度显著升高,其“两个扇面”作用在大变局时期发生了明显改变。北京有着与上海相似的变化趋势。相比较而言,伦敦与纽约的内、外向度未发生显著改变,说明“科技脱钩”对它们合作连接的空间向度影响不显著,也说明中国作为其合作者在某种程度上是可替代的。

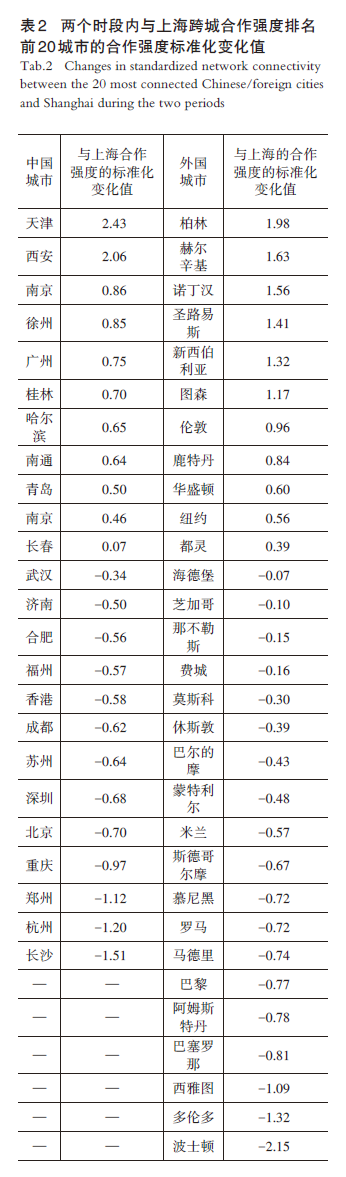

表2为两个时间段内与上海跨城合作强度排名前20位的国内外城市的合作强度标准化变化值。计算逻辑如下:首先选取2015—2017年和2020—2022年中与上海跨城联系强度排名前20位的国内外城市,进行并集处理,由此得到24个中国城市与30个外国城市。然后,采用曹湛等的方法,计算两个时段内这些城市与上海跨城合作强度的标准化变化值。若标准化变化值为正,说明跨城合作强度的增长超出总体预期;若标准化变化值接近0,则说明跨城合作强度的变化与总体预期趋于一致;若标准化变化值为负,说明跨城合作强度的增长速率低于总体预期。从结果可以看出:一方面,受中美“科技脱钩”影响,上海跨国知识合作重心从北美向欧洲转移。另一方面,上海在国内的知识合作腹地不断拓宽,逐渐向西部、北部和西南地区延伸。总的来说,上海虽然在全球知识合作网络中的连接向度受到中美“科技脱钩”的深刻影响,但从另一角度来讲也展现出较高的韧性水平和内生动力,合作连接度总体稳中有升,合作重心从北美转向欧洲、从国外转向国内。

3.2 大变局下全球“知识组合网络”中的上海

3.2.1上海关联性与复杂性变化特征

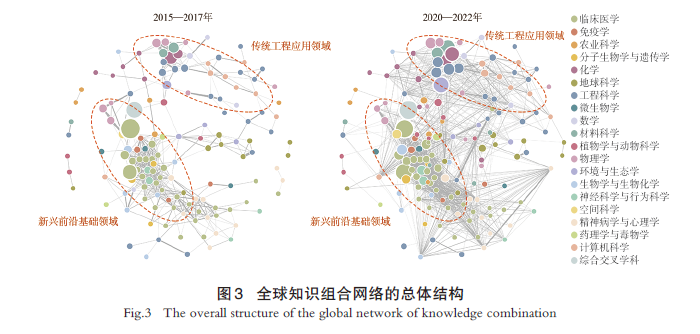

图3为根据知识关联性计算结果绘制的全球知识组合网络。图中边为不同学科领域之间的关联性,根据公式(3)计算得出,为便于可视化表达,仅保留关联性大于0.4的知识组合联系。图中节点代表不同的WoS科学领域,节点颜色代表该科学领域所属的ESI学科分类,节点大小代表在该学科领域高被引论文发表总数。总体来看,全球知识组合网络呈现出明显的“核心—边缘”结构,包含两个紧密关联的知识核心(图中红色虚线框所示):其一是以临床医学、分子生物学与遗传学、免疫学等构成的新兴前沿基础科学核心;其二是以工程科学、材料科学、化学等构成的传统工程应用科学核心。这两个核心内部存在密集的学科交叉和异质性知识组合。对比两个时段,可以发现全球知识组合网络的密度和关联性强度显著提升,网络密度从2015—2017年的0.057上升至2020—2022年的0.105,不同领域知识间的平均关联性强度从2015—2017年的0.46上升至2020—2022年的0.47,这说明全球知识组合与学科交叉的广度与深度不断增强。

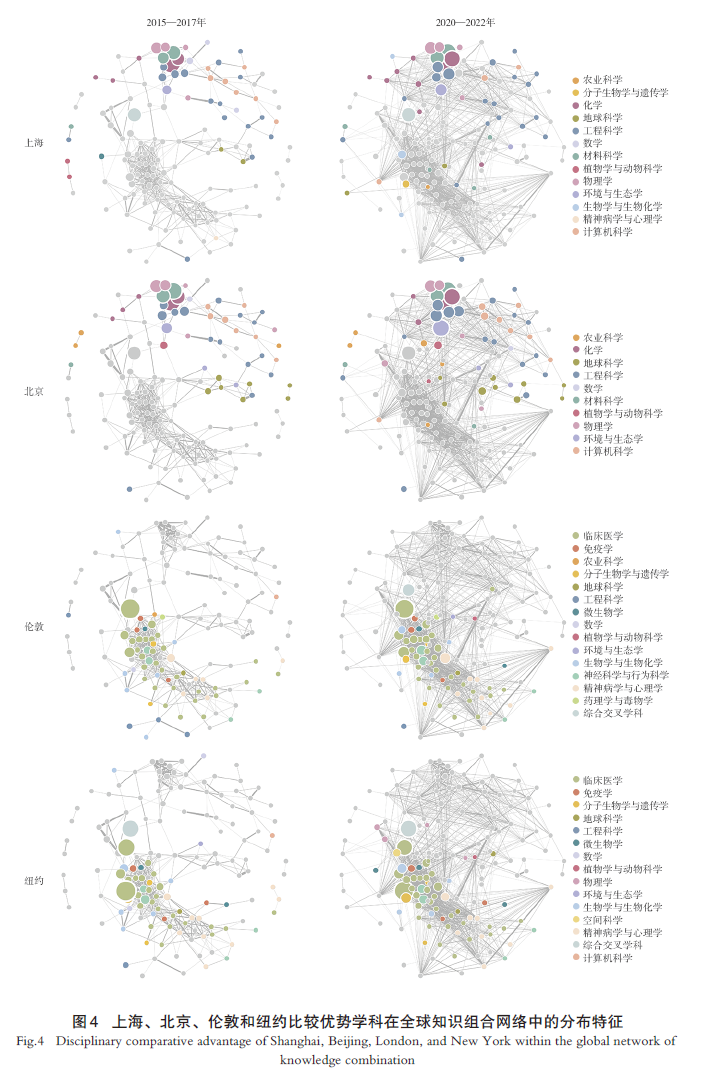

根据公式(1)和公式(2)计算两个时段内上海具有显性比较优势学科的变化,结果显示,上海具有比较优势的学科2015—2017年有57个,2020—2022年增加至65个。以图3为基底,叠加上海具有比较优势的学科,可以得到如图4所示的上海知识组合网络,主要用于考察不同城市的优势学科在全球知识组合网络中的位置特征,以此反映不同城市科技创新发展路径异质性。从图4不难看出,2015—2017年上海优势学科领域主要集中在传统工程应用科学核心,包括材料科学(纳米科学与纳米技术、跨学科材料科学)、工程科学(环境工程、化学工程、电气与电子工程、能源与燃料工程)、物理学(应用物理、光学物理、凝聚态物理)和计算机科学(信息系统、人工智能、软件工程等)。2020—2022年,共有38个优势学科维持稳定,19个优势学科退出,27个优势学科进入。其中,维持稳定的优势学科主要集中在化学、工程机械、材料科学、物理学的部分领域,退出的优势学科主要集中在计算机科学、物理学和数学的部分领域,进入的优势学科主要集中在生命科学、化学、工程机械、材料科学的部分领域。总体来看,上海知识结构的发展模式呈现出显著的“路径依赖”与“路径更新”并存特征,在传统工程应用领域不断深化的同时,也不断发生更迭演替;除此之外,上海也存在局部的“路径突破”趋势,在分子生物与遗传学、生物学与生物化学等新兴前沿领域逐渐出现部分比较优势。

图4为其他顶级全球科技创新中心(北京、伦敦和纽约)的比较优势学科在全球知识组合网络中的分布特征。北京与上海的优势学科分布与知识组合模式比较相似,均集中在传统工程应用领域。伦敦和纽约的优势学科在全球知识组合网络中呈现出截然不同的分布特征,它们更加专精于生命科学,包括临床医学、神经科学与行为科学、精神病学与心理学、分子生物学与遗传学、生物学与生物化学这类基础前沿科学。这一结果与Miao等的研究发现一致,科技创新在全球范围的非均衡分布与不同地区的社会经济发展阶段、资源禀赋要素和地缘历史演进紧密相关。中国自新中国成立以来逐步形成了“科学技术为国家国防和经济建设服务”的举国科技体制,尤其强调以科技发展驱动国家从农业大国向工业大国转型的战略路线,长期的政策推动使得中国在工程、材料和化工等科学领域逐步建立起了比较优势。英国、美国等发达国家自20世纪中叶起就已进入后工业化时代,工业生产和传统制造业在这些国家的经济构成中的比重构成不断下降,开创并引领了以系统生物学为标志的第四次科技革命。

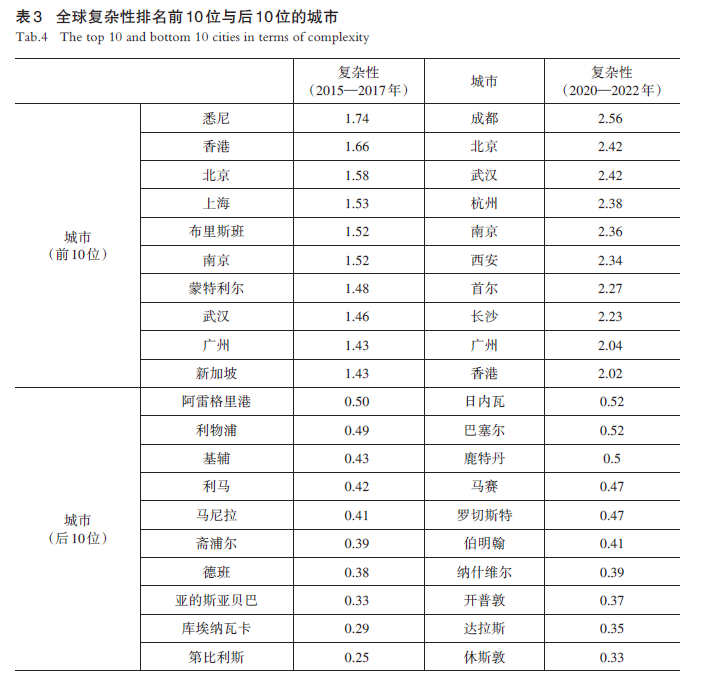

表3为复杂性排名前10和后10位的城市,根据公式(5)计算得出。对比两个时间窗口,可以明显看出中国许多城市的复杂性快速攀升,很大程度上是因为它们普遍在计算机、化学、物理等工程应用领域具有比较优势,且这些领域在研究所涵盖的城市样本中更多地集中于中国城市,总体上表现出较高的空间专属性,因此在复杂性计算结果上也呈现出较高的排名。2015—2017年,上海复杂性为1.53,排名第4位;2020—2022年,上海复杂性增长到1.88,但下降至第12位。这一结果需要辨证地解读,上海排名降低并不完全说明上海的科技创新水平下降,而很大程度上是因为上海具有比较优势的学科多样性有所增强,在一些复杂性相对偏低的领域有新的突破,以至于其总体复杂性有所降低。反过来,对于成都、武汉、杭州等复杂性快速上升的中国城市而言,计算机、化学、物理和工程等传统应用领域的比较优势不断增强也未必一定是好事,这样一种专业化的发展模式可能使城市科技创新的“路径依赖”持续强化并产生陷入“路径锁定”的风险。

3.2.2上海知识组合机会与发展路径的变化特征

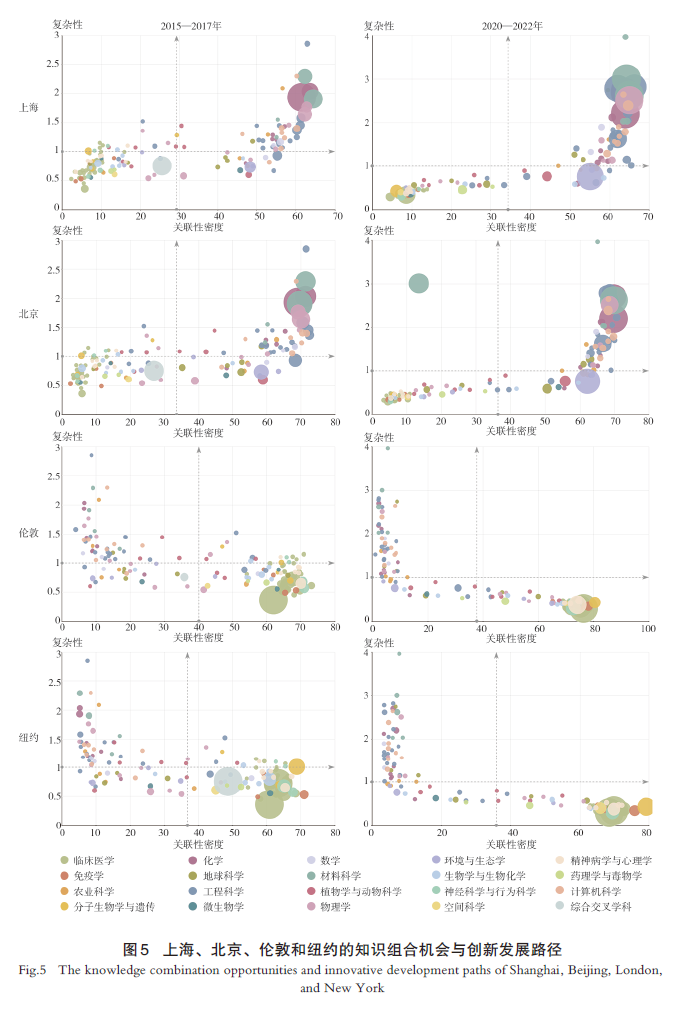

图5为上海、北京、纽约、伦敦的知识组合机会与创新发展路径。其中:X轴为城市比较优势学科的关联密度,反映该学科与该城市其他所有优势学科之间的关联性,根据公式(4)计算得出;Y轴为城市所拥有比较优势学科复杂性的均值,根据公式(5)计算得出。图(5)中点大小表示城市在不同学科领域发表论文总量。基于图1所示的分析框架,通过观察不难发现,上海、北京在右上象限拥有较多的优势知识,且主要为计算机、化学、物理和工程等传统应用领域的学科,说明上海、北京的知识组合模式与发展路径属于“高收益、低风险”类型,但这种低风险发展模式很容易强化“路径依赖”,也存在“路径锁定”的可能。同时,上海、北京在左上象限的优势学科(“高收益、高风险”)不多,说明与伦敦和纽约相比,上海在把握“路径突破”的机会和挖掘新优势学科的潜力方面仍有很大空间。对比两个时间窗口不难看出,2015—2017年上海在左上象限中有少量的优势学科分布,主要集中在生命科学和临床医学;而到2020—2022年,左上象限中的优势学科已不存在。通过进一步数据分析可知,在生命科学和临床医学领域,上海虽然合作总量增加,从2015—2017年的4295次合作增长至2020—2022年的5256次合作,但增量主要来自上海与中国城市之间的内部合作;反观对外合作,上海与欧美城市的合作量呈现下降趋势,从2015—2017 年 的 1837 次 合 作 降 低 至2020—2022年的1677次合作。在“科技脱钩”前,中国与欧美在该领域的合作总量逐年递增,近年来这一增长势头呈现出下降趋势,导致上海在该领域科技论文产出的潜在增长空间在一定程度上被压缩。这进一步说明中美“科技脱钩”对上海在基础前沿领域的创新探索产生了较大影响。

4 结论与讨论

4.1 主要结论

加快建设具有全球影响力的科技创新中心,是以习近平同志为核心的党中央赋予上海的重大任务和战略使命,是上海加快推动经济社会高质量发展、提升城市能级和核心竞争力的关键驱动力,是我国建设世界科技强国的重要支撑。自2017年上海2035总规明确建设具有全球影响力的科技创新中心以来,上海面临创新发展范式更迭冲击以及内外部风险挑战剧增的形势。在此背景下,本文利用2015—2017年和2020—2022年的高被引科研论文数据,从“全球知识合作网络”与“全球知识组合网络”两个维度考察了大变局时期上海在全球科技创新版图中的演化动态和发展趋势。

研究发现:①面对外部环境变化,上海在全球知识合作网络中的地位显著提升,但与顶级全球科技创新中心(伦敦、纽约和波士顿等)仍有不小的差距;此外,在国家范围内,上海与北京的差距仍旧显著。②在中美“科技脱钩”愈演愈烈的趋势下,上海在全球知识合作网络中的空间连接向度受到较大影响,但也表现出相当的韧性。上海作为对外承接知识溢出和对内策动知识辐射的“两个扇面”功能发生结构性调整:外向集聚度显著降低,而内向辐射度显著提升。同时,上海在全球知识合作网络中的连接重心从北美向欧洲转移,在国家知识合作网络中的连接重心从东部向北部、西部拓展。③上海在全球知识组合网络中占据核心位置,且在计算机、化学、物理和工程等传统应用领域具有显著比较优势,同时在生命科学、分子遗传领域有部分突破。④上海的创新发展路径表现为“高收益、低风险”模式,在传统应用领域呈现出“路径依赖”和“路径更新”并存的发展特征,但也存在“路径锁定”的风险;同时,受中美“科技脱钩”影响,上海在新兴基础领域的“路径突破”相对滞后,仍存在较大的探索空间。

4.2 延伸讨论

笔者曾在 《崛起的全球创新中心:中国城市在全球城市科研合作网络中的演化特征》一文中分析了2002—2006年和2014—2018年全球城市科研合作网络的演进过程,重点剖析了中国城市在网络中整体崛起的发展趋势,也对中国城市能否在不确定的国际环境下维持和提升在全球科技创新版图中的地位提出了担忧。通过本文对大变局时期全球科创版图和上海发展路径的跟踪研究,可以明确的是,外部环境的剧烈变化对上海在全球科创版图中的进一步崛起并未产生破坏性的影响,但对上海“两个扇面”功能结构、知识组合机会和创新发展路径有不同程度的影响。

许多学者认为,虽然“科技脱钩”的结果只能是双输,但从目前趋势导向来看,在美国政府真正清醒地认识到脱钩将给美国带来严重的负面效应之前,脱钩的步伐不会停止。从针对知识合作网络的研究结果可以看出,上海乃至中国其他城市在网络中的地位在外部环境影响下仍旧快速提升,说明经过多年的积累,中国科技创新实力已经实现长足发展,且具备相当的抗外部扰动韧性,美国及其盟国的封锁和围堵对中国自主创新体系发展和关键核心科技突破的遏制作用是有限的。即便如此,也需要认识到上海与其他顶级全球科技创新中心尚存在明显差距,更需要认识到在国家科技创新版图中,北京一支独大的格局短期难以被撼动。上海应立足区域,以“长三角科技创新共同体”“G60 科创走廊”建设为切实抓手,进一步发挥国际化对外开放优势,深化科技创新多维合作,充分发挥上海作为长三角区域核心城市引领作用,加强全方位、多层次、宽领域的国内国际科技创新交流合作,充分发挥上海作为国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接的作用,助力上海成为全球创新网络的重要枢纽。

同时,从针对知识组合网络的研究结果可以看出,上海科技创新发展模式仍存在“路径依赖”的问题和“路径锁定”的风险。上海与伦敦、纽约的科技发展路径截然不同,上海在传统工程应用领域有显著的比较优势,而伦敦、纽约在新兴前沿领域具有领先地位。这一差异明显的发展路径对比至少有两点可能的启示:一方面,上海有必要将科技创新的发展重心从传统应用领域逐步转向新兴基础领域,进一步强化在生命科学、生物医药的引导和投入,坚持自由探索和战略需求牵引并重,充分发挥新兴基础研究对科技创新的源头供给和引领作用,瞄准全球基础前沿领域和关键核心技术重大科学问题,强化重点领域部署,形成新兴基础领域的后发优势。另一方面,在“科技脱钩”趋势下,上海乃至中国与欧美科技强国在优势领域和发展路径的差异在某种程度上可以视作一种相互制约、相互依赖的“对等博弈”格局。也就是说,对于上海乃至中国其他城市而言,当前既没有能力也没有必要在所有科技领域刻意追求核心科技的全面突破和自主可控,而是需要在“脱钩”背景下的全球创新链中寻求“自主可控”和“对外开放”的权衡,在努力破解短板领域“卡脖子”的同时,进一步强化长板领域“执牛耳”的优势,提升中国与欧美之间在高科技领域的相互依赖关系,扩大经济利益的交集和共生关系。

本研究也存在不足和局限:其一,科技创新不仅包括科学研究,也包括技术研发。专利是技术研发的主要成果形式,未来可以利用合作专利数据开展全球城市知识合作网络的相关研究,探讨上海在全球技术合作网络中的演变特征。但需要注意专利申请与授权的过程与科研论文发表有显著差别,不同国家的专利申请和审查体系存在许多差异,跨国申请专利只是少数头部创新主体的游戏。其二,在针对全球知识组合网络的研究中,由于所选城市样本大多为国家首都和经济较发达的城市,其创新能力在其所在的国家创新体系中都处于领先地位,代表着国家创新的最高水平,因此其创新领域存在较为明显的同质化现象,与以国家为基本单元的研究结果可能存在较大差异,未来需要深入展开更深入的对比研究。其三,本研究从“知识合作”与“知识组合”两个维度分析大变局时期上海在全球科创版图中的地位演变特征,侧重于网络结构的分析和描述。未来可以更多地关注知识合作网络与知识组合网络的交互效应,分析二者对城市创新绩效的共同影响;也可以关注知识合作网络与知识组合网络的耦合关系,分析二者在协同演化过程中的关联机制。

本文引用格式:曹湛, 李卓欣, 戴靓, 等. 大变局下上海建设全球科技创新中心再审视:基于“知识合作”与“知识组合”的双重视角[J].城市规划学刊,2023(6):40-49.(CAO Zhan, LI Zhuoxin, DAI Liang, et al. Reassessing Shanghai’s Quest to Build a Global Innovative Center in the Era of Great Change: Dual Perspectives on “Knowledge Collaboration” and “Knowledge Combination”[J]. Urban Planning Forum,2023(6): 40-49.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 访问本刊官网

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,中国核心学术期刊(RCCSE),国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】大变局下上海建设全球科技创新中心再审视:基于“知识合作”与“知识组合”的双重视角 | 2023年第6期

规划问道

规划问道