一

研究背景

1

省级国土空间规划的地位作用

省级行政单元作为我国的一级行政区,是落实国家战略、统筹地方发展、实施空间治理的主要层级。在我国的行政体系中,宏观的“中央”层级、中观的“省(自治区、直辖市)”层级、微观的“市县”及以下层级共同构成了责权对应、上下衔接的多层级治理框架(董珂,2022)。然而,长期以来省级规划的缺位,成为我国过去国家空间治理的薄弱环节(张尚武,2023)。

2019年5月,《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》)印发实施,明确“省级国土空间规划是对全国国土空间规划的落实,指导市县国土空间规划编制,侧重协调性”。2023年10月,《省级国土空间规划编制技术规程》(GB/T 43214-2023)进一步明确“省级国土空间规划是对全国国土空间规划纲要的落实和深化,是一定时期内省域国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲,是编制省级相关专项规划、市县等下位国土空间规划的基本依据,在国土空间规划体系中发挥承上启下、统筹协调作用,具有战略性、协调性、综合性和约束性。”

2

省级国土空间规划传导体系

研究意义

二

国土空间规划传导面临的主要问题

1

对分级事权差异的漠视

建立分级分类的国土空间规划体系,就是要明确“一级政府一级事权”,规划与地方政府管理事权相匹配,规划的实施与监督要做到“可运行、可考核、可监督”。但从目前的各级国土空间规划编制情况来看,各级规划内容都趋于一致,仅内容深度有区别,造成了对“分化治理”初衷的改变,形成了国土空间规划编制活动就是为了完成最“底层”的县级总体规划的现象,这明显是对国家构建国土空间规划体系初衷的误解(王新哲,2022)。

2

盲目追求“精准对应”

由于规划与信息技术工具的迭代,地方规划管理者和上级督查部门希望审查的便捷、简易、可操作,往往以“精确对应”作为规划检查审批的技术要求。上级规划与下级规划间,规划与监督管制间的约束关系都追求“精确对应”的一致,“模糊与清晰”或者“微差”关系则被认为是“不一致”。“精准对应”的“一致性”判断标准从实际管理操作角度看似简单易行,但各规划层次的深度不同,“精准对应”要求往往会使上层次规划直接拼合下层次规划,上层规划若达到下层规划深度、甚至直接代替下层规划,会造成上层规划的合理性过度依赖下层规划、且无法体现上层规划的战略性和规划弹性;且基于未来发展的不确定性,规划与建设间的“一致性”难以实现,下层次规划调整后,如果上层次规划不进行调整修改,则产生下层规划突破“一致性”的问题。(王新哲,2022)

3

忽视空间尺度的差异

各级国土空间规划所采用的基础空间尺度并不相同,如省级空间规划的基础空间尺度为1:50万-1:100万,市级空间规划的基础空间尺度为1:10万-1:25万,县级空间规划的基础空间尺度为1:10万—1:20万,乡镇级空间规划的基础空间尺度为1:1万。省市县乡镇规划尺度的差异造成规划底图所需空间信息不相同,且不同空间尺度需要表达规划内容的尺度精度也不相同。在现状底图数据处理上,第三次国土调查对现状调查数据有较明确的数据缩编技术规范,在各级比例尺度下的图斑精度、图斑综合操作、图斑表达有操作技术规范,现状数据基本可实现多层次空间的技术表达。但相比较于现状数据,规划数据的多空间尺度问题更加复杂,规划数据种类繁多且深度各不相同,有点线面数据、有模糊的划示范围边界数据、有精准划定的图斑数据等,不同尺度下规划数据的空间转换仍是待解决的重点问题。

4

忽视规划思维与信息思维的差异

三

对国土空间规划传导体系的认识变化历程

原土地利用规划和城乡规划均建立了从国家到地方各层级的规划编制体系和传导要求,土地利用规划强调自上而下约束性指标分解,规划战略性与弹性预留不足,城乡规划偏向蓝图式规划,存在刚性和弹性内容传导方式和要求不明确的问题。

国土空间规划体系初步构建阶段,曾经尝试建立自上而下、逐级深化的“素描模式”传导体系,即多层级的控制内容希望按照 “从总体轮廓到清晰图像”的思路,实现“上层划示、下层划定”“逐层逐级细化、逐层逐级精准”的传导过程。

从2022年三条控制线划定报批实际操作来看,作为国土空间规划核心要素的三条控制线内容并非执行自上而下“从划示到划定逐级深化”的传导思路,而是上级制定一系列管控规则,由下级划定向上级汇总,上下结合统筹协调的过程。可以总结比喻为“梁柱模式”,即强化三条控制线等核心内容的“一传到底”作为规划的“梁柱”,而其他内容则类似可以逐级补充增加或优化的“墙壁”,对应事权采用上级引导方式,给下位规划留有一定弹性余地。

四

省级国土空间规划传导的逻辑梳理

从省级国土空间规划在国土空间规划“五级三类”体系中的地位和作用出发,兼顾“技术逻辑”与“行政逻辑”的结合,发挥省级行政单元的统筹协调功能,省级国土空间规划传导应重点对于“战略引领、底线管控、要素协调和动态维护”四个方面进行综合考虑。

1

战略引领:从空间政策到空间

用途的结构转译

林坚等区分了“区域型”国土空间和“要素型”国土空间,非常精炼地概括了“国—省”与“市—县”在分区上的差别。省市规划传导要实现从“区域型”到“要素型”的规划传导,有两项传导内容尤其重要。一是主体功能区在省级层面的分解和指导市县细化,构建从宏观尺度政策功能区到微观尺度用途管制区的转译途径,同时通过有效的政策配套使得国省战略能够有效落实到市县地方;二是省级国土空间规划通过对结构性的区域格局管控以指导下层级国土空间规划的要素布局,特别是对接跨省跨市空间格局的协调与传导和省级战略空间的预留和保障,运用有效的方法将其转移传导至市县规划格局之中。

2

底线管控:从“树形分解”到

“梁柱结构”的模式转变

国土空间的底线是具有层级尺度效应的,层级越高的规划底线管控要素越少越重要。目前最为核心的“三条控制线”形成全国统一细到图斑的模式并非逐层“树形分解”也不是其他底线要素可以复制的,而是上下结合形成一套结构体系,处于国土空间规划体系中相对稳定的“四梁八柱”,随着行政层级的下降,底线控制要素将逐步增补、精细、完善。当前和未来健全国土空间规划体系要考虑分类系统表达的层级与类型的空间尺度转换、空间解耦表达的影响因素作用分量及作用机理、分辨精度表达的国土空间底线的调控范畴以及行政层级的责权关系。

3

要素协调:从“技术主导”到

“综合协调”的理念转变

基于我国“一级政府一级事权”的组织架构,省级国土空间规划具有跨区域、跨部门协调的优势和责任。从要素协调的角度考虑必须突破“自上而下、 一扎到底”“静态蓝图、弹性不足”“技术主导、市场不足”的误区。产业、文化、旅游、公共服务、交通、基础设施、防灾等专项要素都需要规划空间保障,但有轻重缓急之分,省级规划不能仅仅是某一时间断面各要素的拼合集成,盲目依赖技术思维和行政推力,将难以避免资源错配和挫伤地方积极性。省级规划需要厘清上下级政府事权,对应省市规划成果内容与深度,并建立各级规划的传导关系:既要把握“刚性”又要预留“弹性”,充分调动下级政府的主动性和积极性,更好发挥市场在资源配置中的决定性作用,顺应人民对美好生活需要、推动自然资源资产的保值增值。

4

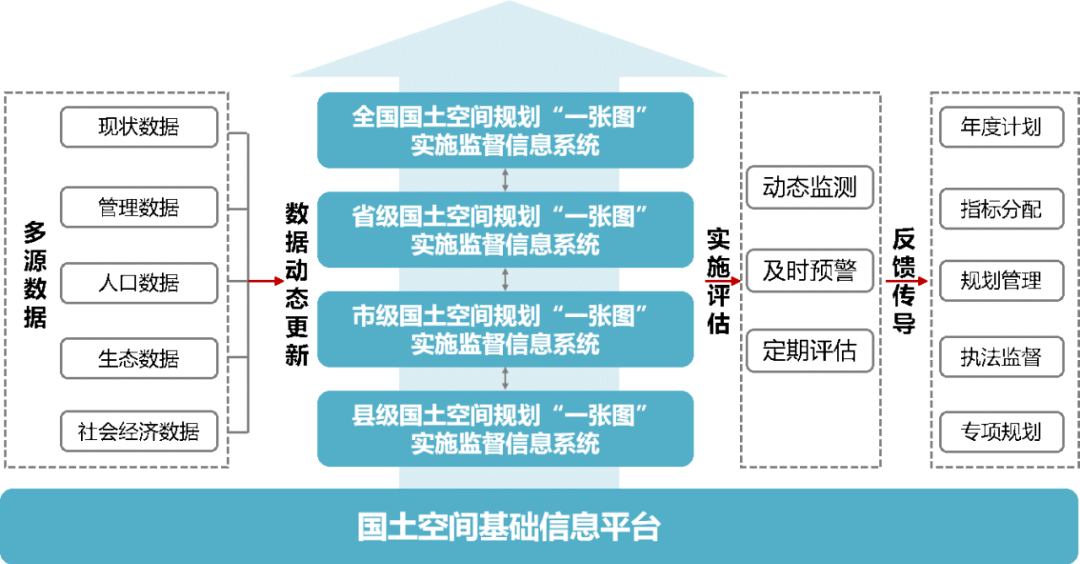

动态维护:从“静态蓝图”规划

到“动态系统”的平台转换

五

省级国土空间规划传导的技术框架

1

总体技术框架

基于规划传导原则和技术逻辑,省级国土空间规划对市县国土空间规划形成“三维八度”规划传导体系框架。

“三维”分别是指“战略格局”“底线约束”“评估调整”三个维度。“八度”分别是“战略格局”维度的“战略定位”“主体功能区”和“总体格局”三项具体传导内容,“底线约束”维度的“三条控制线”“其他控制线”和“约束性指标”三项具体传导内容以及“动态协调”维度的“要素配置”“绩效评价”两项具体传导内容,共计八项规划传导内容。

“三维八度”省级规划传导体系框架图

2

规划传导内容

1

战略定位

战略定位传导主要包括城市性质、功能定位、重大战略等内容。省级层面落实全国国土空间规划纲要、省级发展定位,形成市级发展定位指引;市级层面在落实省级定位的基础上明确城市性质,城市性质描述应与国省部门相关文件同意的表述相一致,市级可在城市性质基础上结合自身特色扩展功能定位,但不得违背省级要求。省级层面围绕全省在全国战略格局中担负的历史使命,明确省级空间战略举措;市级层面应承接与之相关的国省重大战略布局,并结合自身发展定位增补其他相应空间战略。

战略定位传导主要采用政策传导方式,省级应根据各市发展定位的侧重,优先布局相对应的战略平台、国省重大项目、产业园区,给予相对应的财政、金融、交通、科技、生态文明、人事制度等政策扶持。

2

总体格局

总体格局传导主要包括市域总体格局、农业空间格局、生态空间格局、城镇空间格局等内容。省级层面基于省域国土空间的“双评价”分析,落实全国国土空间规划纲要确定的国土空间开发和保护格局,将统筹明确的省域城镇产业重点开发的核心-节点、廊道轴线、城镇群和都市圈等格局和重要生态基底、廊道和农业、海洋区域格局通过空间意向性的结构传导模式传导到市级规划中。

总体格局传导主要采用结构传导方式,结构传导并非像边界传导那样相对准确落位,但需传导落实省级层面对市级的结构性要素开发与保护的引导意图。市级层面一方面应分解贯彻省级层面传导至市级的节点、廊道、重点区域,并进一步深化明确区域范围;另一方面市级应结合更精细的市级“双评价”分析及自身开发保护需求,可补充增加次级节点、廊道、重点区域等内容,但不应违背省级总体空间格局引导要求。

3

主体功能区

主体功能区传导主要包括市县级至乡镇级主体功能区传导落实内容。依据《主体功能区优化完善技术指南(试行)》,主体功能区包括3类基本功能类型(农产品主产区、重点生态功能区、城市化城区)和“N”类叠加功能类型(能源资源富集区、边境地区、历史文化资源富集区等)。省级层面基于“3+N”的主体功能区体系,以县级为基础单元,分析资源环境承载能力、经济社会发展水平、战略区位等综合比较优势,明确县级基本主体功能区定位;结合国省历史文化遗产、能源资源等分布情况,明确叠加功能类型。市级层面以乡镇为基本单元,贯彻落实省级主体功能区定位引导,并综合考虑乡镇主体功能定位综合评定和市级空间格局引导,因地制宜逐层细化乡镇主体功能定位;并结合市级层面对历史、能源资源等细化摸底,进一步细化明确、补充增加乡镇叠加功能类型。

主体功能区传导主要采用政策传导方式,省级层面应提升主体功能区政策体系的完整性、协同性,完善政策工具包,强化不同类型主体功能区之间、不同部门间的政策协同,并健全监测评估预警、动态调整、逐级传导和差异化绩效考核等实施机制;市级层面已细化主体功能区监测评估机制,根据重大战略、资源环境承载能力、三条控制线、地区经济结构等变化情况,建立乡镇级主体功能区动态调整机制;应完善主体功能区实施考核机制,对不同主体功能区进行差异化考核,将考核结果与评优评先、资金分配、干部任用等挂钩。

4

三条控制线

三条控制线包括永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界,三条控制线在全面划定批准的基础上,作为核心强制性规划内容从省级规划分配到各市级规划中,形成国土空间规划中最为“刚性”的“四梁八柱”。

三条控制线主要采用边界传导方式,永久基本农田依据《永久基本农田保护红线管理办法》,省级层面负责永久基本农田监督管理工作,符合永久基本农田调整规则的项目,市县层面提出永久基本农田调整和补划方案,省级层面负责组织验收、并报国务院自然资源主管部门更新永久基本农田数据库。生态保护红线依据《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》,符合占用生态保护红线用地的项目,省级层面提交由自然资源部进行用地用海预审后,报国务院批准。城镇开发边界依据自然资源部《关于做好城镇开发边界管理的通知(试行)》,确保城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破的前提下,省级明确优化调整和审查细则,市县层面根据重点项目、近期实施建设内容对城镇开发边界划定边界进行精确优化调整。

5

其他控制线

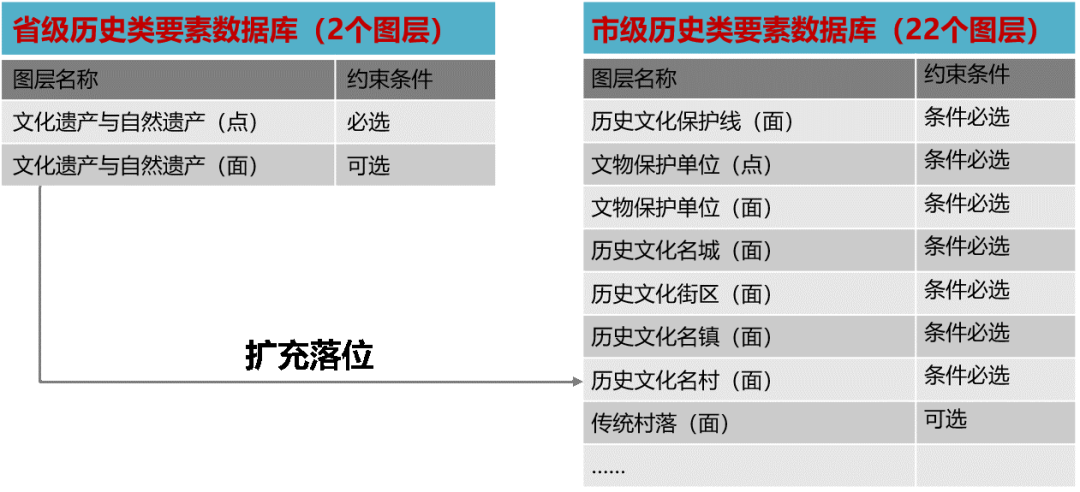

其他控制线主要包括历史文化保护线、矿产资源控制线、洪涝风险控制线及相关自然灾害风险控制线等。省级层级基于省级数据评价分析,提出以上控制线的划定要求、划定名录和大致范围;市级层面贯彻落实省级下达的其他控制线内容,并根据市级“双评价”分析、专项规划内容,对相关内容进行增加补充。

其他控制线主要采用名录+边界传导方式,以历史文化保护线为例,省级层面提出历史文化资源保护名录,并在规划数据库中初步划定历史文化资源的位置(精确至乡镇单元)。市级层面一方面细化历史文化资源保护名录,补充增加县级历史文化保护资源、潜在历史文化资源等;另一方面,可以明确保护范围的,如世界文化遗产遗产区及缓冲区、历史城区保护范围、历史文化街区核心保护范围和建设控制地带、历史文化保护单位保护范围和建设控制地带等矢量边界,在市级数据库中予以划定落实;对暂不具备历史文化保护线划定条件的,可细化明确历史文化资源的位置(精确至行政村单元)。

历史文化保护线传导框架图

6

约束性指标

约束性指标主要包括三线指标和用水总量、森林覆盖率、湿地保护率等与国土空间开发保护紧密相关的约束性指标,约束性指标对相关国土空间专项规划的协调重要。

约束性指标主要采用指标传导方式,省级层面对事权范围内耕地保有量、永久基本农田保护面积、生态保护红线面积、城镇开发边界拓展系数进行强管控,指标逐层向下分解,如永久基本农田保护任务足额带位置逐级分解下达,逐级签订耕地保护和粮食安全责任书,落实党政同责要求。用水总量、森林覆盖率、湿地保护率、单位国内生产总值建设用地使用面积下降率等其他约束性指标,省级层面协同其他专项部门,拟定指标管控要求或指标管控区间,传导给市级层面作为一定程度的管理考核要求;市级层面对以上指标进行分解落实,并紧密衔接纳入专项规划编制内容中。

7

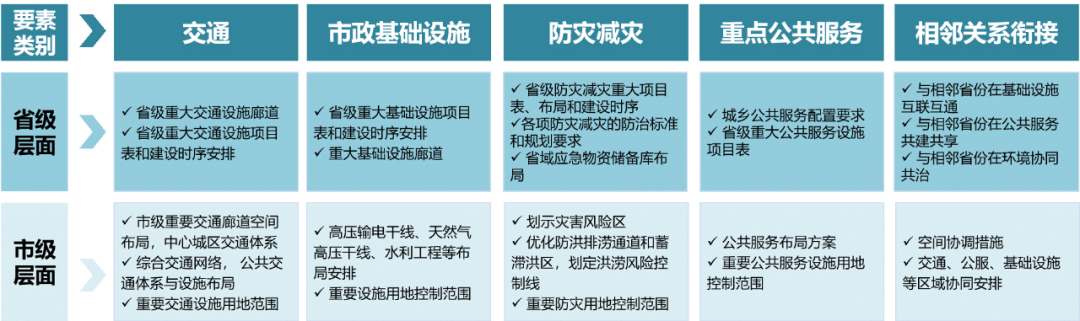

要素配置

要素配置主要包括交通、水利、能源资源、信息通讯、防灾减灾等内容。省级层面明确重大基础设施的空间布局和配置标准,同时明确重大基础设施建设项目和时序安排;市级层面贯彻落实省级基础设施的传导要求,并结合本市十四五规划、专项规划编制,进一步细化落实基础设施的空间布局方案,增补基础设施重点项目清单。

要素配置主要采用名录+边界传导方式,以交通设施为例,省级层面明确铁路、高速、国省道交通廊道布局,重点统筹好跨省、跨市临界地区的交通衔接方案,提出省级重点交通建设项目清单;并在数据库中确定以上交通廊道、重大交通项目大致空间位置。市级层面贯彻落实省级交通廊道布局方案,结合本市空间布局方案、三线划定方案及专项规划编制,在数据库中进一步明确交通廊道的走向和具体范围;贯彻落实省级重大交通建设项目清单,结合本市交通发展需求,进一步增补市级层面重点交通建设项目,并在数据库中明确重大交通建设项目用地范围。要素配置内容需协调专项部门、统筹专项规划,后续应建立相关专项定期评估制度,统筹专项规划成果动态纳入“一张图”平台,实现要素配置传导内容的动态调整。

要素配置传导框架图

8

绩效评价

绩效评价强调有效资源分配中的效益导向,吴志强院士提出以各个指标年度之间的变量作为核心依据,对国土空间使用的生态效益、经济效益、社会效益进行评价,并构建城市空间效益综合指数SEI,基于SEI的年度变化及其幅度,为国土空间资源要素配置的年度计划提供量化依据。

绩效评价主要采用实施反馈传导方式,2023年自然资源部发布全国国土空间规划实施监测网络建设(CSPON)工作方案,以全国国土空间规划实施监测网络为基础载体,建立省-市-县一体化的信息平台,以市县为基本单元动态更新人口、经济、用地等数据内容,省级层面可综合考虑指标落实情况、用地使用效率、人口流动情况、经济发展等多方面因素,构建动态评估考核机制,作为今后年度空间指标分配和供给的重要依据,实现奖惩分明的动态评估管理,以促使空间效益导向替代简单扩张,推进空间高效利用及其治理的可持续发展。

绩效评价框架图

六

总结

本研究从技术逻辑和政策逻辑两方面构建省级国土空间规划传导体系,从技术逻辑方面,通过规划传导落实引导资源的科学再分配,增强资源投放与空间的适配性,强调自上而下的规划要素下达、分解与落实;从政策逻辑方面,根据省、市不同管辖事权,省级规划中突出地方统筹协调内容,对总体格局、资源配置、用途管制等刚性传导予以明确,同时为下级事权管控内容留有接口、预留弹性。

课题组成员:姚凯、彭灼、杨颖、李航、陈昱宇、石亮、吕昕霖

本项目由上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题(课题编号:KY-2022-YB-A10)资助

供稿 | 课题组

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 省级国土空间规划传导体系—问题识别与框架构建

规划问道

规划问道