2022年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》,提出要“打造国家文化产业和旅游产业融合发展示范区,建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区”。截至目前,我国已拥有国家级旅游休闲街区164个。川渝地区凭借其深厚文化底蕴及丰富的旅游资源,造就了仁康古街、宽窄巷子、贰厂文创街区、南川东街等一大批国家级旅游休闲街区。

在仁康古街,

重走仓央嘉措一生之路,感受理塘的风土人情;

在宽窄巷子,

透过清朝古街道,见证过往千年的蜀地历史和悠悠古韵;

在贰厂文创街区,

近距离感受工业融合与文化创意;

在南川东街,

体验多元化的小镇青年文化记忆

……

本文以川渝两地文旅街区转型适应发展为研究内容,同时立足我院参与的渝东北民俗文化示范区——万州天生城文化旅游街区实际项目,深入学习借鉴西南典型文旅街区发展经验,为保护传承广州千年城脉、文脉、商脉提供新的思路和动能。

成都重庆“网红”特色印象

图源:项目组改绘

1

网红经济影响下的

文旅街区特征

►

一是注重流量变现:“热点+产品+集聚”

如仁康古街以“在‘天空之城’里与丁真相遇”为热点,集聚康巴文化、红色文化、民俗文化、非遗文化等多元在地文化,打造一流的主客共享街区,凸显藏餐、石刻、唐卡、藏式房屋、藏传佛教寺院和佛塔等特色产品。

《从你的全世界中路过》引爆贰厂文创街区,工业风与精致感交融,除打卡拍照外,沿街建筑几乎都被改造成美食铺子、咖啡店、小酒馆、文创馆等,既能歇脚发呆,又能游玩购礼,实现流量变现与产品集聚。

成渝文旅街区热评关键词

图源:项目组改绘

►

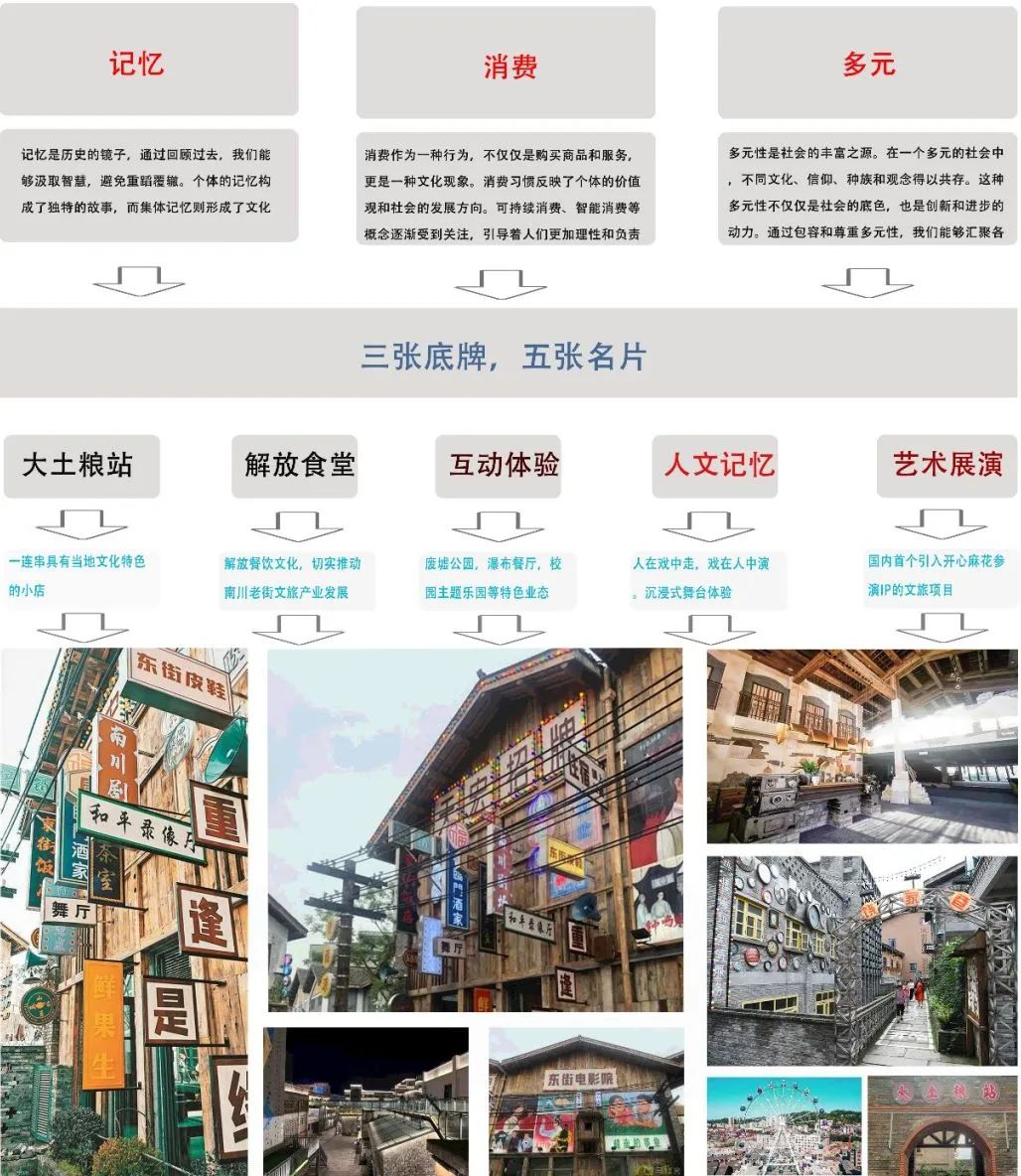

二是注重产业升级:“记忆+消费+多元”

如南川东街以还原上世纪六十至九十年代城市发展变迁和大众年代生活记忆为主题,注重保留具有代表性的大土粮站、解放食堂等旧式建筑,把人文记忆、艺术展演、互动体验、商业消费、休闲住宿等空间巧妙结合,形成废墟民宿、废墟公园、瀑布餐厅、校园主题乐园等特色文旅商业态。

为满足游客多元消费需求,南川东街还建造了西南唯一的屋顶摩天轮,成为国内首个引入“开心麻花”IP的文旅项目,创新“室内外结合”表演形式,以“室内年代主题舞台剧+室外街巷多场主题小秀”结合的形式,实现“人在戏中走、戏在人中演”的沉浸式舞台体验。

图源:项目组改绘

►

三是注重文化创新:“文化+体验+科技”

如宽窄巷子作为北方胡同文化在南方的“孤本”,2023年双节期间,推出“新十二月市”活动,通过文化赋能,发布十二月市“交子券”套票,购买即可解锁与NPC对话、体验互动消费场景。开展主理人共创市集,凸显个性创意,促进游客与主理人交流。打造成都首个十二月市IP人物,通过演绎巡游,体验独特的全沉浸式古风citywalk。

大运会期间,宽窄巷子上青石板路和科幻元素相互融合,变身“科幻一条巷”,与首座360°全沉浸体验聚合体成都梦城联动,在霓虹灯光和未来科技的投影映衬下,呈现造型各异的“科梦”、诗词墙、追梦太空熊猫宇航员等,科幻与古蜀文化交织融合。

图源:项目组改绘

通过总结川渝地区旅游休闲街区的成功案例可发现,均是以文化为核心,创造“偶然性”的网红热点,引导多元化的记忆消费,创新科技感的文化体验,最终实现流量变现、产业升级、文化创新,激活消费经济,持续释放街区新活力。

2

文旅街区适应性转型路径

为推动文化和旅游产业高质量发展,万州区积极推进大天生城文旅街区空间提升工作,挖掘天生城独特的地域文化,区规划资源部门与我院城市更新所、西南分院合作,构建了大天生城文旅街区空间创意利用模式。

天生城文旅街区作为后起之秀,开街即“出圈”,以5万方的建筑体量单日吸引游客量最高达8万人次,成为网红经济影响下文旅街区适应性转型的典型代表。

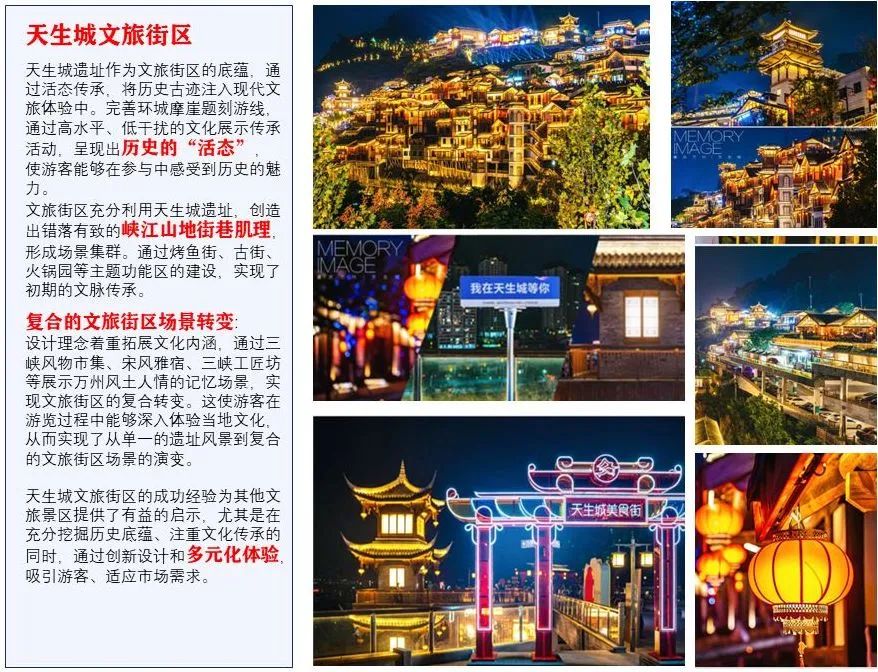

规划以天生城遗址为底蕴,以峡江地形为特色,以宋风文化为载体,以全感技术为支撑,通过设计历史重现、角色扮演、实景演绎、餐饮文旅等沉浸式场景,把文旅体验故事化、特色化、互动化,实现从“风景”到“场景”、从“看景”到“入景”、从“景象”到“景像”的转变。

山水形胜、人文古迹。天生城遗址是特色桌山上营建的峡江名堡,作为刘备驻兵的“天子城”、抵抗元军的“防御山城”,规划以“活态”传承为核心,统筹保护与发展,完善环城摩崖题刻游线,策划高水平、低干扰文化展示传承活动,面向公众开展大师教育活动,打造“天城”IP,把远眺感知的军事遗址转变为感怀历史的文化公园。

场景集群,多元展示。天生城文旅街区背靠天生城遗址,塑造错落有致的峡江山地街巷肌理,打造宋风雅韵与三峡人文相融合的场景集群。先期以文脉传承为核心建设烤鱼街、古街、火锅园三个极具万州特色的主题功能区,后期以拓展文化内涵为重点规划三峡风物市集、宋风雅宿、三峡工匠坊、三峡非遗研学园等展示万州风土人情的记忆场景,实现从单一的遗址风景向复合的文旅街区场景转变。

图源:项目组改绘

国潮市集、沉浸体验。天生城文旅街区解决传统游览观光街区旅游产品单一、难以满足Z世代群体精神文化需求等问题,以宋风建筑、三峡文脉为主线,打造沉浸体验的“文购娱食住行研传教”全场景集群。策划以国潮市集为线索,构建N个沉浸场景+N种互动体验+N种创意消费,将静态的“天生”景观转化为丰富多样的动态体验,让游客玩在古街、吃在古街、住在古街、留在古街。

非遗传承、天城活动。依托四川竹琴、大足石雕、三峡绣等非遗技艺,举办展博交易会、大师展、主题竞赛、研学课堂等活动,通过前展后店的形式推动“传-研-学-销”一体化发展。以“天城”IP为主题形成系列“天城活动”,面向游客开展“天城倚空”历史遗址观览、“溯源天城”公众考古开放日、“见证历史,醉美天城”摄影师大赛等活动,强化游客对天生城的深度感知。

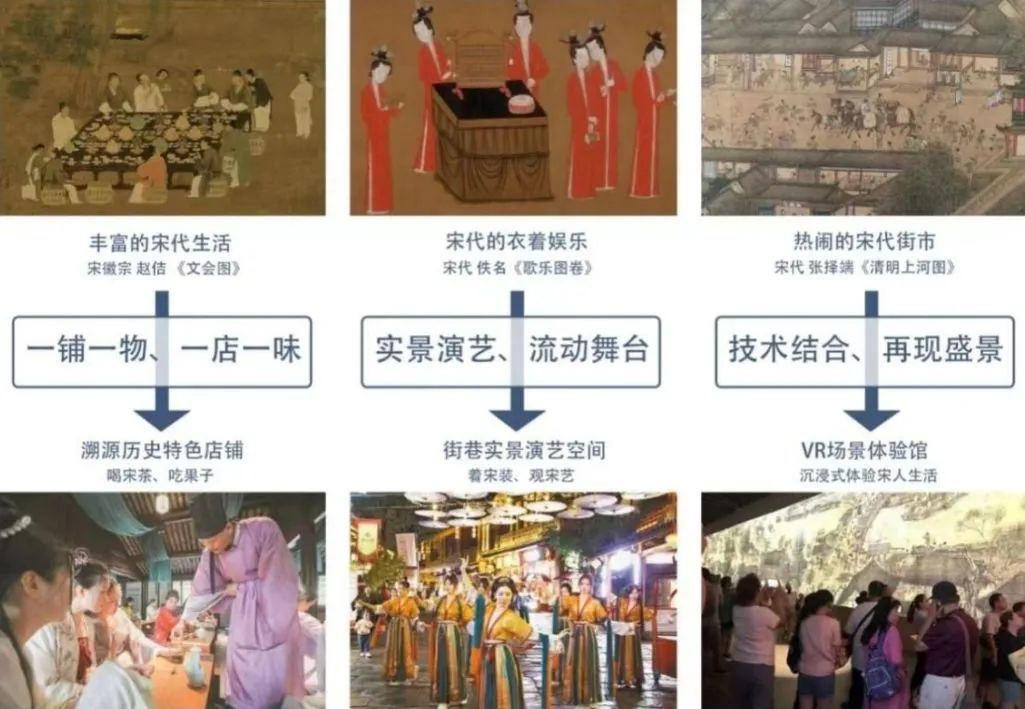

图源:项目组改绘

溯源三峡、一步一像。围绕宋风古韵,通过着宋装、观宋艺、喝宋茶、吃果子、当宋人等系列活动带领公众穿越宋代、融入古街。形成“一铺一物”“一店一味”“一街一景”“一贩一卒”的宋代生活场景,溯源万州宋代街区的繁荣“景像”。

实景演绎、流动舞台。在街巷空间中,设计以巷为舞台,以楼为幕布,拓宽演艺边界,打造流动生长的实景演艺空间,游客可全方位感受宋艺展示、三峡花灯舞、三峡根雕等万州代表性的文艺“群像”;在峡江山居VR场景体验馆,真人和全息投影技术结合之下,演绎峡江山居故事,游客化身山居一员,沉浸在不同峡江故事之中。

图源:项目组改绘

3

对广州的启示

►

从单一景观体验到多元场景沉浸转变

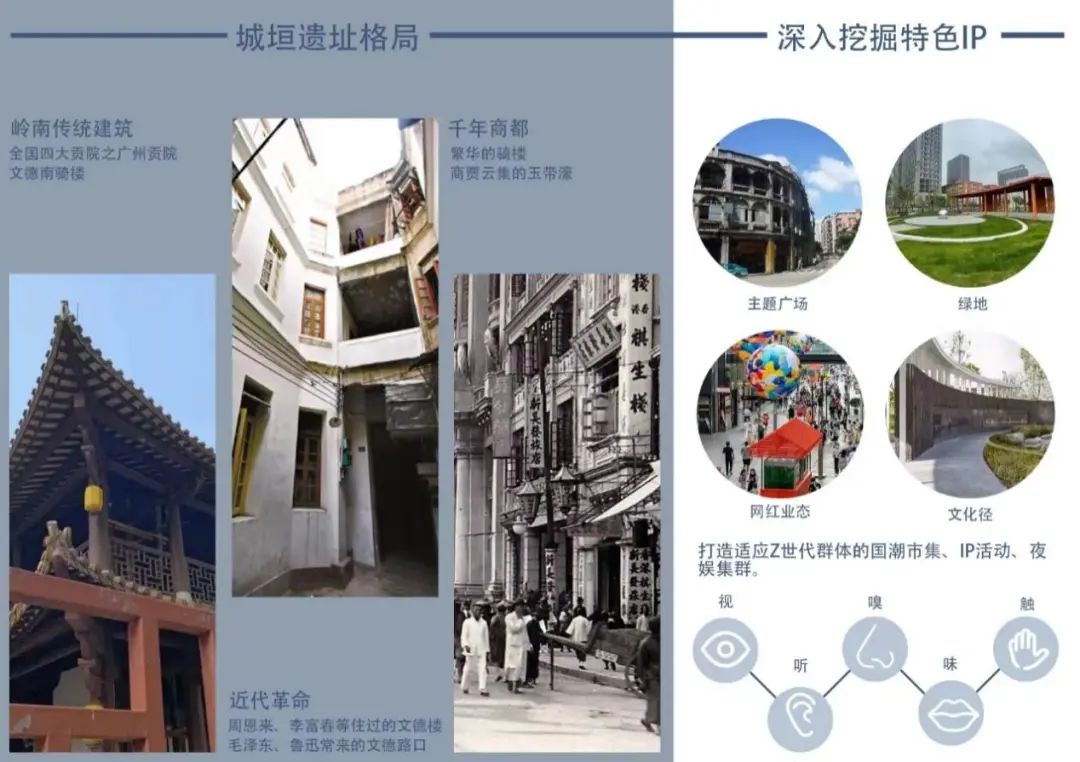

如文德南等文化街区,可以城垣遗址格局、历史水系格局为依托,深入挖掘街区特色IP。

可通过主题广场、绿地、文化径等空间元素,引入与网红经济相契合的业态,展现“岭南传统建筑+近代革命+千年商都”的多元场景,将客流转化为留客。围绕年青人的时尚、潮流业态,引入在时尚、音乐等领域核心产业链和文化,打造适应Z世代群体的国潮市集、IP活动、夜娱·集群,全方位刺激未来“新”游客“视、听、嗅、味、触”等感官体验,创意焕活“文化大市”时尚更新。

图源:项目组改绘

►

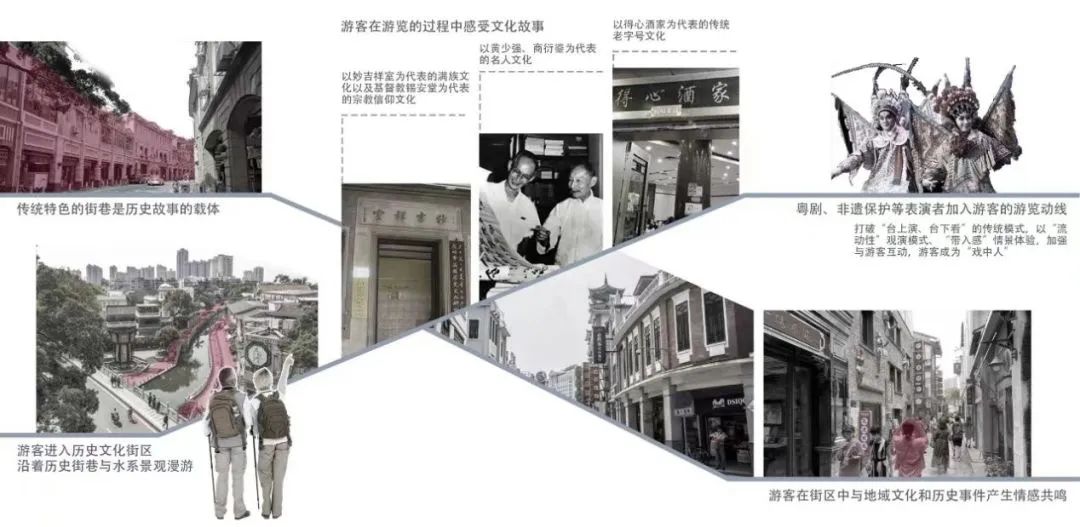

从观光游览体验向历史故事沉浸转变

如海珠中、光复南等文化街区,可以街区文化内涵为原点,保护沿线建筑风貌、水系景观、街巷肌理,以名人文化、非遗保护等为元素,策划丰富的历史叙事,让游客进入街区那一刻就穿越千年,乐享其中。

可打破“台上演、台下看”的传统模式,以“流动性”观演模式、“带入感”情景体验,加强与游客互动,游客成为“戏中人”,促使游客在街区中与地域文化和历史事件产生情感共鸣。

图源:项目组改绘

►

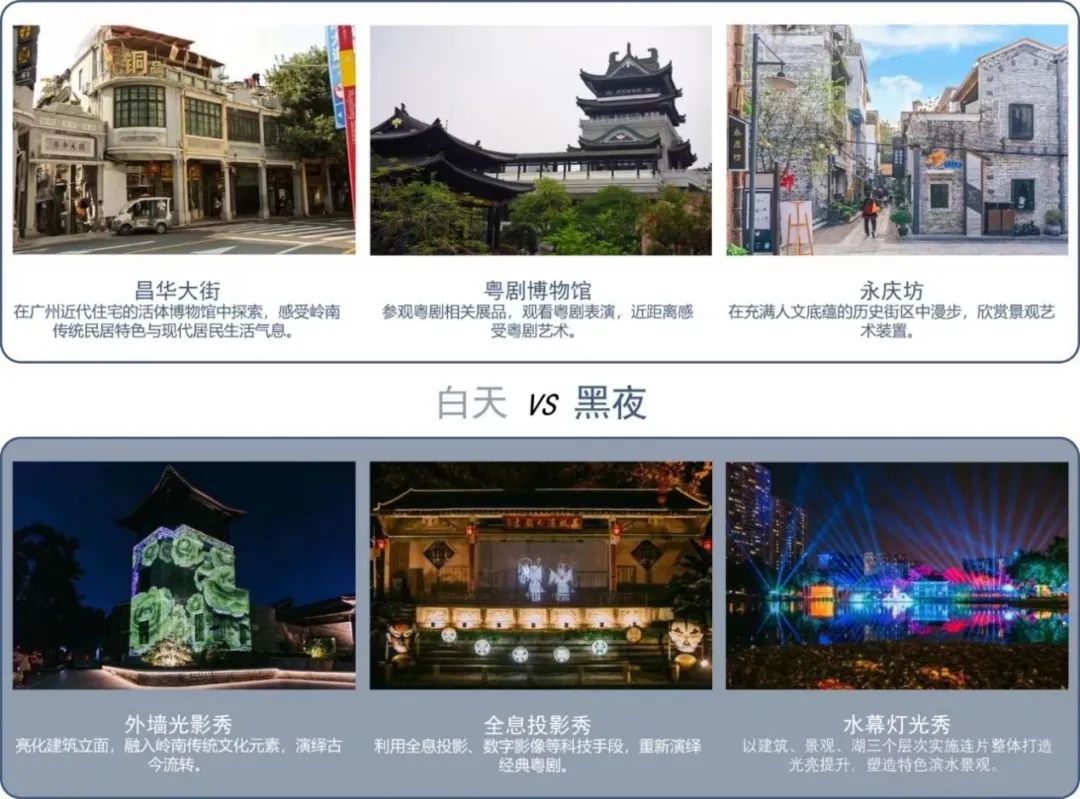

从传统感知体验向虚拟现实沉浸转变

如昌华大街等文化街区,可通过先进的全息投影、数字影像等科技手段,重新演绎粤剧名伶靓少佳、郎筠玉旧居、港台功夫演员张翼旧宅故事。既能实现在地历史故事与炫酷舞台科技融合、传统经典粤剧与现代文化元素融合,又能打造无界融合的光影秀、轻演艺、交互体验。白天作为景观艺术装置静态讲诉羊城璀璨文化,夜晚实现影像与光彩变化的沉浸体验,为游客全时段、全方位呈现更加震撼的视听盛宴。

图源:项目组改绘

供稿|西南分院

技术审核|总工程师办公室

文字编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):网红经济影响下的文旅街区适应性转型路径初探

规划问道

规划问道