写在前面

电车-列车系统是城市有轨电车与市域铁路的融合系统。欧洲城市引入电车-列车系统的实践经验表明,轨道交通系统市域线与局域线具有直通运营的可行性。引入电车-列车系统实现优势互补,需要充分衡量系统的复杂性与适应性。首先,从接口标准、车辆条件、运营管理三个方面分析电车-列车系统的技术条件。其次,从客流适应性和经济实用性角度分析电车-列车系统适应性。最后,结合上海市规划情况,对电车-列车系统发展必要性和适应性进行研究。结果表明,电车-列车系统在上海市具有客观发展需求,同时具备充足的网络设施基础和客流基础,进而提出主城区、外围地区分类发展策略以及规划布局。

郎益顺

上海市城市规划设计研究院 正高级工程师

研究背景

由于乘客在独立的有轨电车和铁路系统间换乘便利性不够,德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)率先提出了国家铁路与城市有轨电车的连通,以实现无缝出行,这一模式被称为“电车-列车”系统(Tram-Train)。该系统是城市有轨电车与市域铁路的互联互通与融合,具有市郊长距离运输高效率和灵活渗透到城市主要功能区的优点。目前,德国、法国、英国、匈牙利等多个国家已经研究并引入该系统[1-2]。

随着中国城镇化从单中心城市向多中心都市圈、城市群演化,城市轨道交通建设重点将逐渐由市区线向市域铁路和组团内部低运量城市轨道交通发展,有必要以电车-列车系统为切入点,开展市域线与局域线网络融合与互联互通研究。电车-列车系统是否适用于中国,需要首先研究系统实现的效果。本文梳理了电车-列车系统发展实践经验与核心技术,结合多模式轨道交通运营的要求,分析系统在上海市轨道交通发展的适应性,提出规划布局策略,并选取试点地区和通道开展方案研究。

发展概述与典型实践

电车-列车系统在一些欧洲城市得到了较好的应用,它将有轨电车在城市运营的灵活性、便捷性与市域铁路在郊区运营的快速性相结合,具有更高的舒适度和可靠性。电车-列车系统最早兴起于德国,自1992年第一条电车-列车线路于卡尔斯鲁厄通车后,德国卡塞尔(Kassel)、茨维考(Zwickau)等多个城市相继开通了电车-列车线路。目前,这一系统在法国里昂(Lyon)、南特(Nantes)、米卢斯(Mulhouse)等多个城市运行。

1

德国卡尔斯鲁厄

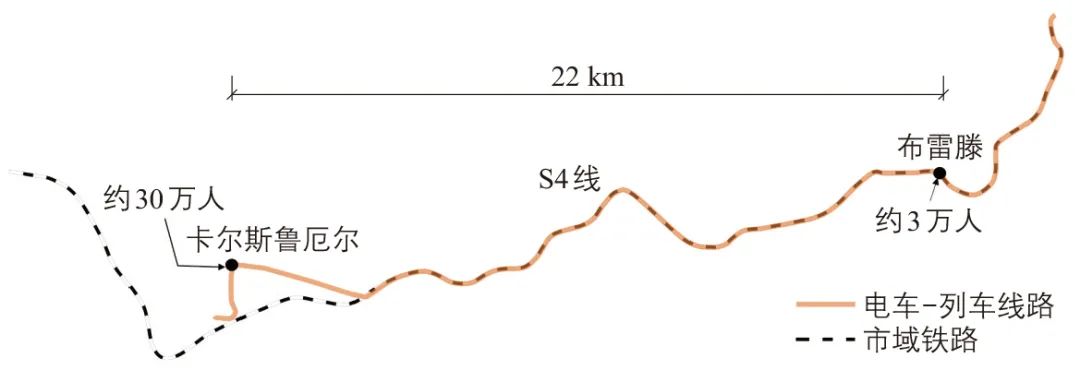

卡尔斯鲁厄尔位于德国西南部,属巴登-符腾堡州(Baden-Württemberg),2023年人口32.2万人;城区面积174 km2,南北长17 km,东西长19 km,形成以老城区为极核,沿放射线向外发展的城区形态。布雷滕(Bretten)是巴登-符腾堡州的一个市镇,距离卡尔斯鲁厄约22 km,人口约3万人(见图1)。

图1 卡尔斯鲁厄S4线走向

卡尔斯鲁厄的火车站位于市中心以南的郊区,居民乘坐火车需要使用城市公共交通出入市区,很不方便。在此背景下,卡尔斯鲁厄进行了电车-列车线路规划。1992年,卡尔斯鲁厄城市有轨电车与德国国家铁路连通,这条从卡尔斯鲁厄至布雷滕的S4线也是第一条能够运行城市有轨电车的铁路线。S4线在城市内部采用混合路权,站间距较短;在市郊范围采用独立路权,站间距较长。

S4线直接将市中心与周边区域相连接,周边城镇居民可以乘坐有轨电车直达卡尔斯鲁厄市中心,无须换乘,节省了出行时间。电车-列车系统带来的准时和舒适性极大地提高了公共交通的吸引力,线路开通6个月后,S4线客运量增加4倍,其中40%的乘客之前使用私人汽车出行。

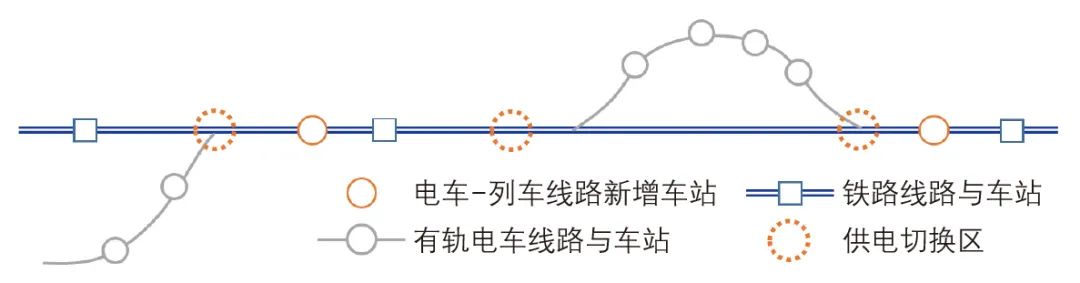

为了实现城市与区域之间无换乘连接,卡尔斯鲁厄采取了一系列措施。首先,利用已有的铁路与有轨电车基础设施,在保证现有出行时间的基础上增加铁路车站。其次,新增市域铁路与有轨电车网络间的联络线。第三,在铁路和有轨电车线路的连接区域设置供电切换区,当车辆运行于此区域时,可完成交流-直流或直流-交流的转换(见图2),采用双流制式供电的车辆,在国家铁路和有轨电车线路上均可运行。

图2 卡尔斯鲁厄电车-列车系统线路及车站设置

2

法国米卢斯

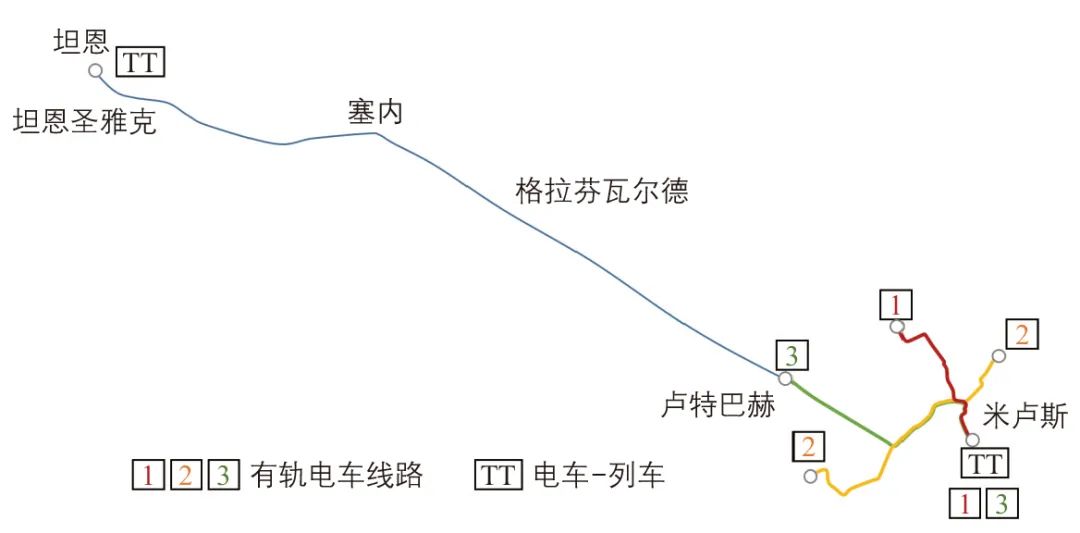

米卢斯位于法国东部,2018年大米卢斯区约有28万人,市区约11万人。米卢斯修建有轨电车线路后,利用现有的铁路基础设施,通过与国家铁路共享轨道扩展有轨电车服务。米卢斯城市轨道交通网络由3条有轨电车线路(1号、2号、3号线)和1条电车-列车线路组成(见图3)。

图3 米卢斯城市轨道交通网络示意

米卢斯的电车-列车线路于2010年运营,起点位于米卢斯市中心的火车站,终点位于小镇坦恩(Thann),总长22 km。电车-列车线路在市区段与有轨电车1号线、2号线共用轨道,随后向西行驶在有轨电车3号线上,至3号线终点站卢特巴赫(Lutterbach),车辆由直流供电转为交流供电,再驶入通往图尔(Thur)峡谷的铁路轨道,在格拉芬瓦尔德(Graffenwald)、塞内(Cernay)、坦恩等小镇停靠7站。在工作日,电车-列车线路的发车间隔为30 min。电车-列车线路连接了米卢斯市中心和周边城镇,实现了米卢斯市内有轨电车系统与周边地区铁路系统的无换乘衔接,方便市民和旅客出行。

技术条件与适应性分析

电车-列车系统在改善区域交通层面有很多优势,但在引入该系统前需要衡量其优势以及技术、运营和体制上的困难。电车-列车系统需要满足很多技术条件,如牵引供电系统、机车车辆设计、轨距兼容性、轮胎和轨道、结构强度、安全和通信系统、残疾人的无障碍出行和站台高度等。现有研究认为电车-列车系统适用于所有郊区铁路尚未充分利用的城市,这些城市具备合适的城市规模、客运走廊以及客流需求。而铁路和有轨电车网络之间转换区域的建设难易程度以及通过这个转换区域可达的铁路网络范围是衡量电车-列车系统可行性的重要指标,理想情况下是只需一个接口即可从有轨电车网络过渡到整个铁路网络。

1

技术条件

国外电车-列车系统在接口标准、车辆条件和运营管理三方面已经相对成熟。其中,接口标准和车辆条件是有轨电车与铁路互联互通的基础条件,一体化运营管理是系统成功的有效保障。

接口标准

1.1

发展电车-列车系统首先需要考虑的是基础设施和机车车辆如何协同工作,包括相同的轨道间距、适应不同的牵引供电系统。过于复杂的轨道交通系统会降低适用性。

1)轮轨系统。

有轨电车与铁路必须具有相同的轨距才能兼容,否则需要新建基础设施,如第三轨、第四轨,或者使用可调整轴距的车辆[3]。世界上大多数有轨电车以及铁路的轨距都是1 435 mm,具备引入电车-列车技术的基础条件。同时,电车-列车系统需要采用能够在不同类型轨道上运行的轮型,解决有轨电车与铁路轮轨不兼容的问题。

2)牵引供电系统。

标准铁路和有轨电车网络之间存在电力系统转换的问题。国际上通常使用双电压制式的车辆实现在两种不同电压制式下的兼容运行[4],在线路衔接处设置一段电压转换区域实现两种电压的切换。

车辆条件

1.2

1)底板高度。

根据目前应用的情况,同时运行于有轨电车与铁路线路的机车车辆的底板高度需要同时满足高站台与低站台高效上下客的条件。因此需要对车辆进行特殊化设计,通常做法是为车辆配备可伸缩台阶,以适应不同车站的站台高度。

2)设计速度与安全性要求。

机车车辆设计除了要考虑兼容性,还需要考虑安全性,如车辆耐撞性要求、车辆之间的碰撞风险。卡尔斯鲁厄电车-列车系统实施后,德国发布了《轻型快速轨道车辆指南》(以下简称《指南》)。有轨电车车辆的车身刚度比标准的重型铁路车辆低,且不符合国际铁路联盟的刚度要求,降低了碰撞情况下的被动安全性,所以需要提高系统的主动安全性,才能在有轨电车和铁路的混合运营中达到可接受的安全水平。车辆的最高速度取决于安全要求,《指南》中规定电车-列车车辆的最高速度为 90 km·h-1,如果满足其他特殊要求,最高速度可以达到 100 km·h-1[4]。

运营管理

1.3

除了技术标准,电车-列车系统在运营管理上也很复杂。车辆在几种类型的轨道基础设施上运行涉及不同的主体,这也意味着列车驾驶人必须接受多类轨道交通车辆的操作培训。为保障电车-列车系统在地面道路运行时的可靠性,避免干扰正常的铁路运行,需要为系统提供更多的专有通行权,例如在道路交叉口为电车-列车系统提供信号优先,通过减少道路交叉口的等待时间弥补车辆停靠损失的时间。

机构和制度改革是卡尔斯鲁厄电车-列车系统从概念变成事实的根本保障。德国政府制定了网运分离的政策,将轨道基础设施所有权和运营服务分离;轨道基础设施所有权由公共机构负责,运营服务对私营部门开放,从而推动了德国铁路公司与其他轨道交通运营公司的紧密合作。

2

适应性分析

电车-列车系统可以有效减少区域乘客出行的总时长,降低换乘系数、提高直达速度,提升两个系统的客流效益以及公共交通的竞争力和设施利用率。但是,该系统并不是在任何城市都具有适用性。一般而言,引入电车-列车系统需要重点关注系统客流适应性以及经济实用性两个方面的因素。

客流适应性

2.1

欧洲电车-列车系统大多应用于中等规模的城镇地区,无论是市域铁路还是城市有轨电车并不是非常繁忙。如果系统中某一段客流量过高,会对系统造成较大影响:在卡尔斯鲁厄市的电车-列车系统发展过程中,客流规模从1985年5 500万人次快速增至2012年1.78亿人次,市域铁路在停靠站和信号系统前的等待时间越来越长,城区有轨电车对中央步行区的交通也带来了更大的影响。为了使乘客能够更快、更准时、更安全地到达目的地,为自行车骑行者和行人提供充足的空间,卡尔斯鲁厄规划在市中心下方建设地下隧道,以消除电车-列车系统客流增加带来的交通影响。

经济实用性

2.2

尽管电车-列车系统通过将郊区城镇与市中心之间直接连接提高了出行舒适度并缩短了出行时间,但是通过建立良好的换乘系统也可以提供同样的出行服务。而且有轨电车和铁路的连通还需要额外增加建设成本且提高了运营复杂性。因此,是否发展电车-列车系统需要开展针对性的经济实用性分析。

电车-列车系统在欧洲获得较为广泛应用的一个重要原因是大多数的城市都拥有丰富的以地面敷设方式为主的铁路通道和有轨电车通道资源,通过对既有系统改造或者局部建设新系统可以有效控制工程成本,从而实现系统的可持续发展。

上海市空间发展适应性分析

电车-列车系统在欧洲城市取得成功的一个重要原因是分散化的城市空间布局特征,使得整个都市区范围内同时存在着市郊快速出行需求以及市区深入组团内部的出行需求,进而促使同时提供两种服务的混合轨道交通模式产生。

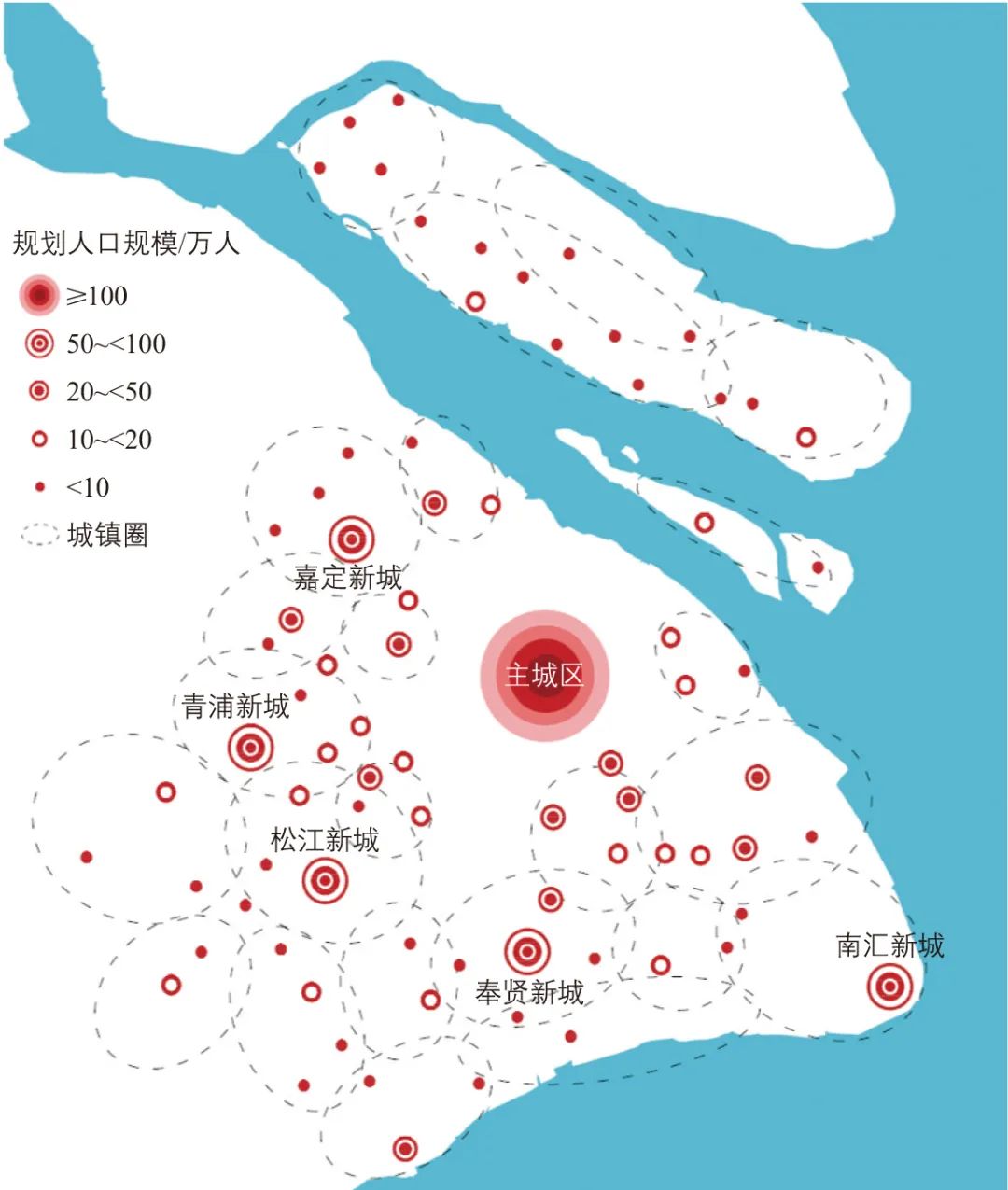

上海市同样具有类似的组团式空间结构特征,在城市外围地区,分散分布着多个小城镇。根据《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称“上海2035”),上海市将形成“网络化、多中心、组团式、集约型”的空间结构,构建“主城区-新城-新市镇-乡村”的市域城乡体系(见图4)。其中,主城区包括外环以内的中心城,以及与中心城连绵发展的虹桥、川沙、宝山、闵行4个主城片区,规划常住人口规模约1 400 万人;嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇5个新城将培育成为在长三角城市群中具有辐射带动能力的综合性节点城市,规划常住人口规模约50万~100万人;根据功能特点和职能差异,新市镇分为核心镇、中心镇、一般镇。

图4 上海市域空间结构示意

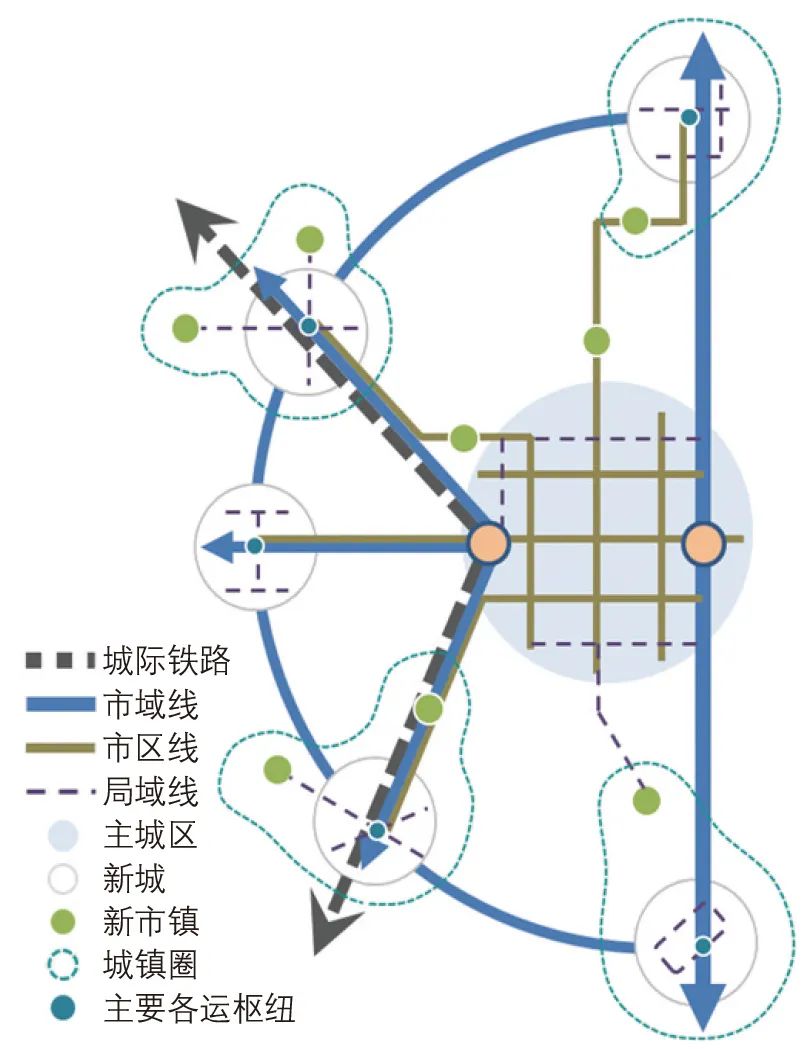

基于“多中心、组团式”空间结构,外围城镇组团既需要内聚的内部骨干公共交通网络,又需要与主城区、外围重要功能节点实现快速联系。因此,面对多中心、网络化的发展特征,按照“一张网、多模式、广覆盖、高集约”的规划理念,规划提出发展市域线、市区线和局域线3个功能层次的轨道交通系统(见图5)。其中,市域线以市域(郊)铁路制式为主,主要服务主城区与新城、近沪城市及毗邻地区的快速联系,以及新城间、主城片区间的快速联系;市区线以地铁线和轻轨线为主,主要服务高度和较高程度密集发展的主城区,满足大运量、高频率和高可靠性的公共交通需求;局域线布局于主城区局部地区和新城、新市镇,重在增强局部地区出行服务,制式上包含有轨电车、胶轮系统等多种形式。

图5 上海市多层次空间结构与多模式轨道交通系统

如果3个功能层次的轨道交通之间只能通过换乘进行衔接,那么对于一次市郊出行,至少需要两次换乘,即在外围组团内部使用局域线系统换乘市域线,进入中心城后,通过市域线换乘市区线。随着居民生活水平提高和小汽车拥有率提升,这种模式只能进一步降低公共交通出行吸引力。

当前上海市以地铁为主的市区线网络已基本成型,未来市域线和局域线将是轨道交通建设的重点。因此,从消除公共交通出行断点、扩大市域线直接服务范围的角度,将局域线覆盖面广、市域线快速通达的优势进一步组合,尤其是在已建设市域铁路和有轨电车系统的区域,将市域铁路与有轨电车线路纳入“一张网”或局部共通道,能有效均衡城市空间集聚发展布局。在未来的上海市轨道交通建设中引入电车-列车系统具有客观需求和实际意义。

上海市电车-列车系统发展构想

1

系统发展适应性分析

网络设施基础

1.1

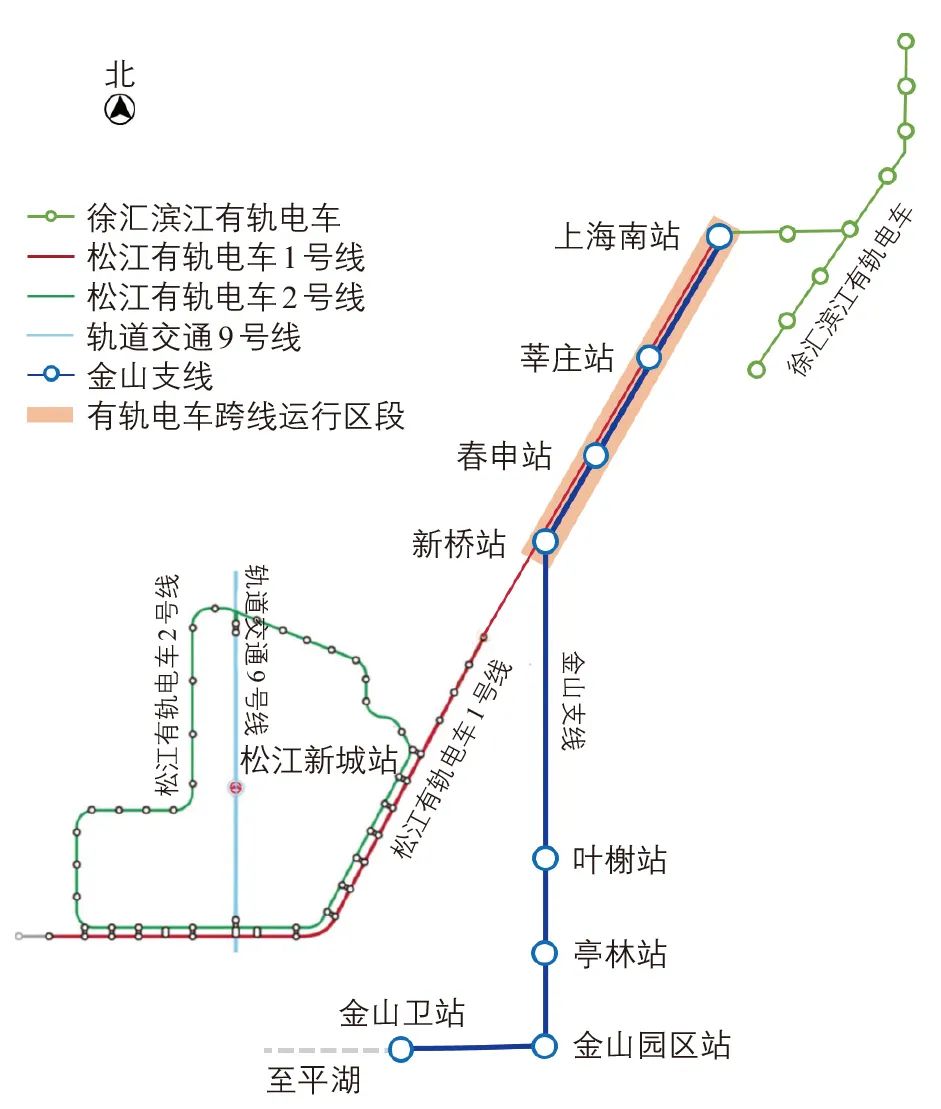

电车-列车系统是结合现状市域铁路系统和城区有轨电车系统的一种创新,因此,需要依托现状或规划的多模式轨道交通系统。通过三轮城市轨道交通建设规划的高质量推进,上海市已建成运营规模831 km(含磁浮试验线)、工作日日均客运量约1 230万人次的超大规模轨道交通网络。从网络规划情况来看,在市域范围内将形成“3个1 000 km”的轨道交通网络,基本实现10万人以上新市镇轨道交通服务全覆盖。轨道交通市域线、市区线和局域线规模都在1 000 km以上,且市域线和局域线都存在大量规划但未建通道,具有良好的空间基础。有轨电车是局域线的重要发展形式,已在上海市多个地区开展规划建设研究,其中松江老城范围内建设的有轨电车已实现网络化运营,日客运量一度达到3万人次,并在积极规划建设其他线路;市区的徐汇滨江地区也预留了发展有轨电车的条件;作为示范性市域铁路,西南方向的金山支线已运行近10年,日均客运量稳定在3万人次左右。

通道客流基础

1.2

1)市域线客流。

根据预测,上海市域线远期客流强度平均为0.2万~0.5万人次·km-1·d-1,除嘉闵线外,主要放射线27号线、奉贤线、示范区线、金山支线,以及主要切线线路嘉青松金线、宝嘉线、南枫线的客流强度均未超过0.5万人次·km-1·d-1。远期非高峰期市域铁路各条线的富余运能都非常大,具备与有轨电车共享轨道运行的条件。

2)局域线客流。

上海市已开展局域线规划布局研究,并从全网以及组团网络层面开展相关客流预测工作。本文对一些典型网络和通道的客流预测结果进行了分析,结果表明,局域线通道平均客流强度0.3万~0.6万人次·km-1·d-1,同样具有较大的运能富余,满足市域线列车共享轨道运行的客流基础。

2

规划布局策略

电车-列车系统在上海“网络化、组团式”的空间布局中具有客观发展需求,也有充足的网络设施基础和客流基础。因此,按照以人为本的发展理念,从消除不必要的换乘点、提升轨道交通出行的直通性角度,在全市范围内研究电车-列车系统的规划布局方案。

电车-列车系统是基于已有轨道交通网络、从无断点运营角度形成的优化方案,因此,规划布局的重点是找到市域线网络和局域线网络的接口,通过局部节点优化或者新增联络线等手段,打通两张网之间的通道。按照不同区位,本文提出以下分类发展策略。

1)主城区:关注市域线放射通道与主城区局域线通道衔接,服务市域线深入城区。

针对当前主城区通道缺乏、新建市域线放射通道无法深入直通重要功能板块的问题,可依托主城区地面局域线通道,在满足出行时效性的要求下,研究新建市域铁路通道与主城区局域线通道直通运营的方案。市域线沪崇线、金山支线以及奉贤线存在进一步向腹地延伸服务的需求。

以市域线金山支线为例,作为现状运营的市郊铁路,线路自金山卫镇联系徐汇区上海南站。在“上海2035”中,为进一步提升金山支线的服务效率、深入城市核心区,曾研究进一步延伸金山支线经龙吴路至上海体育馆。但是,受到新建轨道交通建设实施的工程条件限制,金山支线向北延伸较难。为落实原规划市域线深入城市中心的意图,可以考虑金山支线与徐汇滨江有轨电车衔接的可能性,电车-列车系统的发展提供了这一可能。

2)外围地区:重点关注局域线网络与市域线放射通道衔接,以实现主要功能组团与主城区之间的直连直通。

外围新城等重要空间组团是局域线规划布局的重点地区,虽然人口密度低,但是具有网络化布局条件。因此,在该类地区研究电车-列车系统规划布局方案时,应重点关注局域线网络与市域线主要放射通道的衔接方案。建议接口位于网络末端,以降低实施难度、提高工程经济性。松江新城宜作为电车-列车系统布局的重点地区。

松江新城涉及金山支线和规划嘉青松金线,其中,金山支线为市域线放射通道,为地面敷设方式,且车站位于新城边缘,衔接换乘需求较大;嘉青松金线为规划市域铁路,车站深入城市功能区,预计采用高架或地下敷设方式;同时,松江新城核心区现状有老沪昆铁路,计划向南改线与沪杭客运专线共用通道,解决南北空间割裂问题,以减少对城市的影响。因此,松江区局域线与市域线衔接需求较大,且具有较好的实施条件,可以作为电车-列车系统升级改造的重点区域。

3

贯通条件分析

作为上海市主城区外最早发展有轨电车的区域,松江区有轨电车网络布局充分考虑了与周边轨道交通车站的衔接,包括与松江南站、金山支线新桥站以及规划嘉青松金线车站的衔接。同时,松江区位于传统铁路廊道,拥有沪昆铁路、金山支线等丰富的既有铁路资源,具有发展电车-列车系统的设施基础。因此,以松江区为例开展电车-列车概念方案研究。

金山支线是一条联系金山区、松江区与上海市区的市域铁路,起自上海南站,终至金山卫站,线路全长56 km,共设有8个车站,工作日开行列车37.5对,非工作日开行列车35对(见图6)。由于金山支线在上海南站和莘庄站间与干线铁路共线,线路繁忙,运能紧张,因此列车班次调整困难,新增电车-列车班次的难度较大。但是,随着上海南站普速铁路功能外迁至松江南站、沪杭铁路三四线建设以及金山支线与嘉闵线南延伸互通运营,新桥站至上海南站区段的既有铁路运能将得到进一步释放,金山支线班次将从现有的37.5对扩充到60对左右。此外,随着嘉闵线向南延伸,金山支线通道将有新的平行路由引入市内,可以减少新增的客流压力。

图6 电车-列车线路方案示意

因此,考虑到金山支线运能的增加以及新增平行路由的分流,金山支线扩容后,初步估算约有20余对列车富余能力为开行电车-列车班次所用,可以在新桥站东侧设置接口组织开行松江有轨电车跨线运行,直达上海南站;同时,结合徐汇滨江区域有轨电车规划,进一步研究将拟建的徐汇滨江有轨电车系统与金山支线连通,从而实现松江新城与徐汇滨江区域直接连通,进一步实现市域线-局域线对“网络化、多中心”城市空间结构的促进。线路延伸至徐汇滨江后,远期松江有轨电车T1线全日客流量及高峰小时客流量将增加2倍,而客运周转量增加近5倍,线路的客流效益显著增长,网络直达性和运输时效得到了提高,并形成对西南方向小汽车出行的比较优势。

写在最后

本文对电车-列车系统内涵和核心技术进行了深入研究,并立足上海市发展实际,对电车-列车系统在上海市发展的必要性、适应性和设施基础进行了分析。研究表明,电车-列车系统在上海市具有客观发展需求,也有充足的网络设施基础和客流基础。因此,本文提出电车-列车系统的分类发展策略以及规划布局导向,并形成建议方案,为后续轨道交通规划建设提供参考。

电车-列车系统是基于当前技术框架下的一种轨道共享应用场景,是进一步破解低运量城市轨道交通发展困境的创新发展模式,也是在大规模市域铁路热潮退却后,提高轨道交通运营丰富性和利用率的有效方式。随着远期车辆动力系统的革命,如超级能源列车的研发,只需要统一信号系统即可实现相同轨距的轨道交通系统资源共享,届时电车-列车系统会更加普及和易于实现。

《城市交通》2023年第5期刊载文章

作者:郎益顺,崔以晴,

刘涛,金昱,王波

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024034期

编辑 | 张斯阳 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):郎益顺 | 电车-列车功能特性和上海市适应性研究

规划问道

规划问道