【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《信息与通信技术下中心地理论的流变与适用性探讨》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

1930年代,德国地理学家克里斯泰勒(Christaller)提出了解释城镇数量、大小和位置的分布规律的中心地理论(Central Place Theory)。然而,在信息与通信技术飞速发展和物联网广泛应用的背景下,空间距离的重要性正在逐渐被淡化[1],“中心”和“边缘”之间的界限逐渐变得模糊。对于中心地理论在信息与通信技术下的适用性,学界尚未达成有说服力的解释。

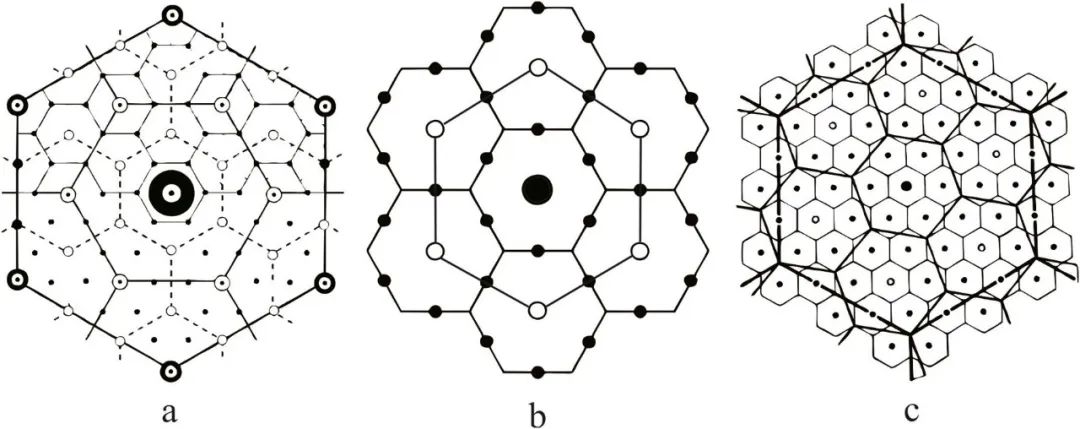

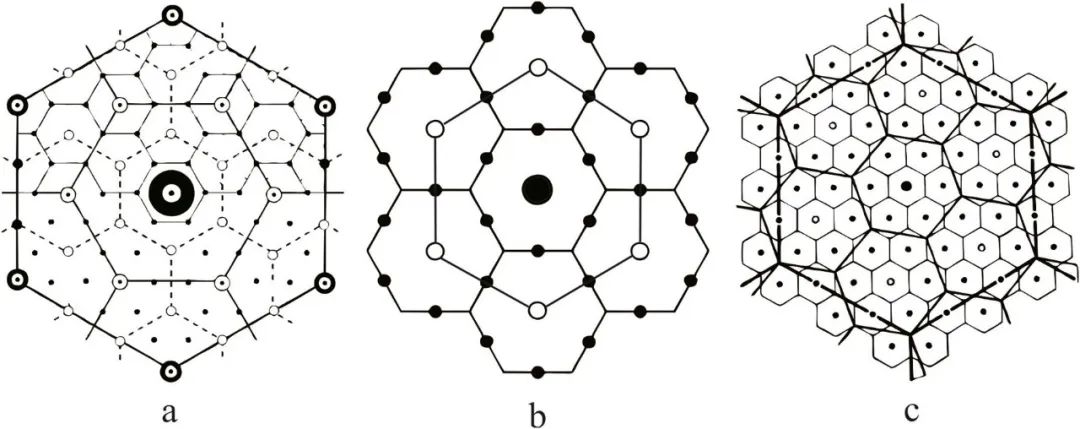

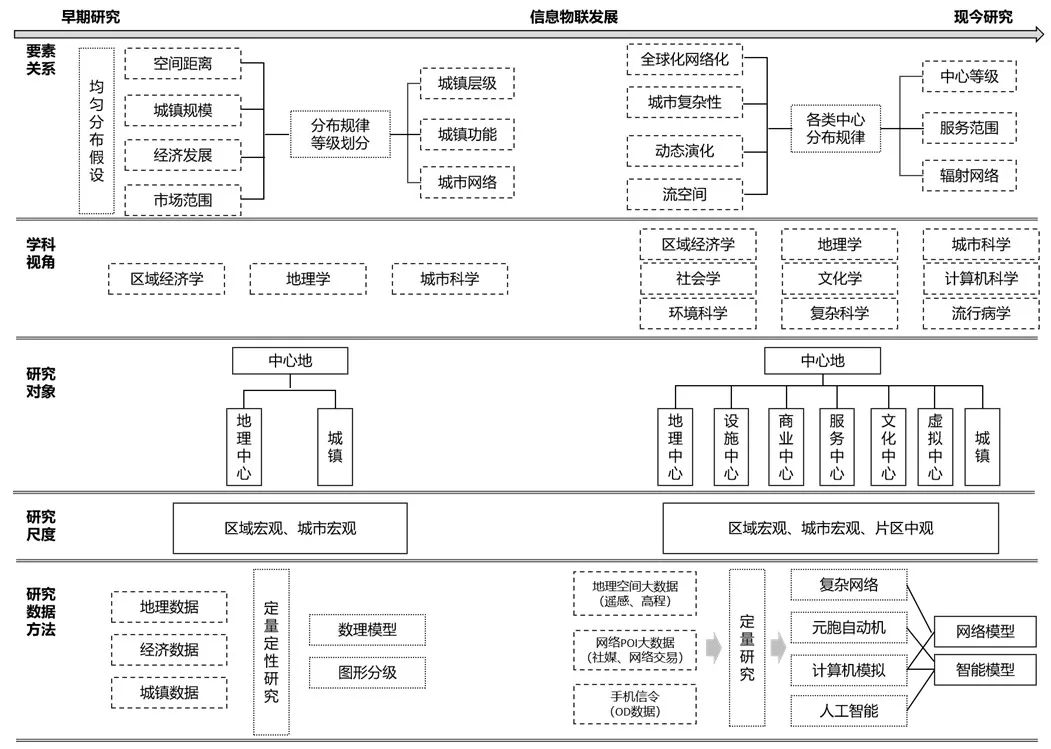

起初,中心地理论的研究聚焦于城镇的地理空间分布以及城镇与地区之间的相互关系,涵盖区域经济学、城市规划学等方面的学科;在研究对象上,从单一的城或镇,到复杂的城市网络和大都市区,再到整个国家乃至跨国的城市群[2]。城镇的距离、数量与规模之间的关系,构成了城镇体系的核心内容[3],在早期的研究中,主要通过图示结构来揭示城镇体系内部的要素关系(图1)。

图1 中心地理论分布原则:(a)市场原则(k=3);(b)运输原则(k=4);(c)行政原则(k=7)

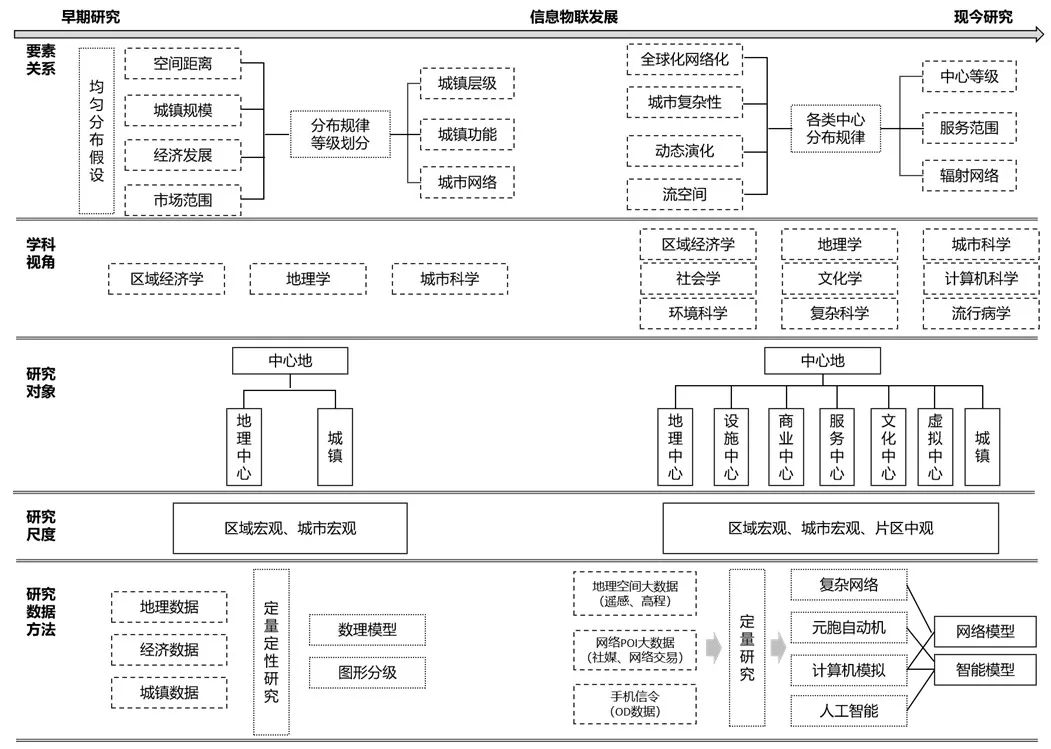

随着信息与通信技术的发展,更多的学科知识对中心地理论的基本结构提出了改进和完善的要求(图2),这包括人类学、计算机科学、通信学等[5]。中心地理论的外延得以扩展[6],信息、文化等非空间因素逐渐成为中心地形成的主导因素[5],数据中心地[7]、文化中心地[8]等得以产生。研究方法的多样性成为近期研究的一个显著特点:研究者可以通过计算机模拟去探究研究中客观存在的复杂性;而大数据分析也逐步取代田野调查,成为中心地实证研究中的主要资料获取途径和分析方法[5-6,9-10]。

早期的研究已经对中心地理论提出了多方面的质疑和批评。第一,该理论中空间均匀分布的假设在现实的复杂地理环境中往往难以实现[11];第二,过于简化的经济条件假设不能充分反映人们的真实行为和决策过程[12],文化、政治和社会背景的影响往往被忽视[13];第三,该理论仅考虑了“服务”体系,忽略了“生产”体系的重要作用。

近些年信息与通信技术的广泛应用,使得城镇发展不再呈现单一的中心化,而是具有网络化、多中心化[14]的特征,中心地理论的适用性因而面临了较大的挑战。很多研究认为,该理论的适用性已经大幅度减弱,只能对当前的少数现象进行解释[5,15-17]。主要原因是城镇在本质上属于开放的复杂巨系统,而该理论假设是建立在将城镇系统的复杂性大大简化的基础之上[15]。此外,还有很多研究质疑该理论的研究尺度过于单一[15,18]。

与此同时,还有很多研究认为中心地理论在当前的环境下仍然有效:首先,中心地理论在区域尺度上仍然能够较好地解释区域经济与城市规模之间的关系;其次,即便缩小尺度至城镇范围,中心地理论仍然能够解释商业业态的分布;最后,中心地理论的核心观点仍然具有其持久性和普遍性[16,19]。

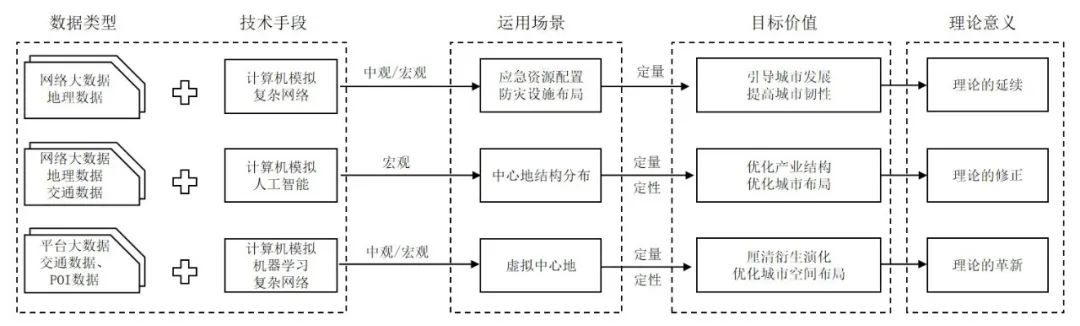

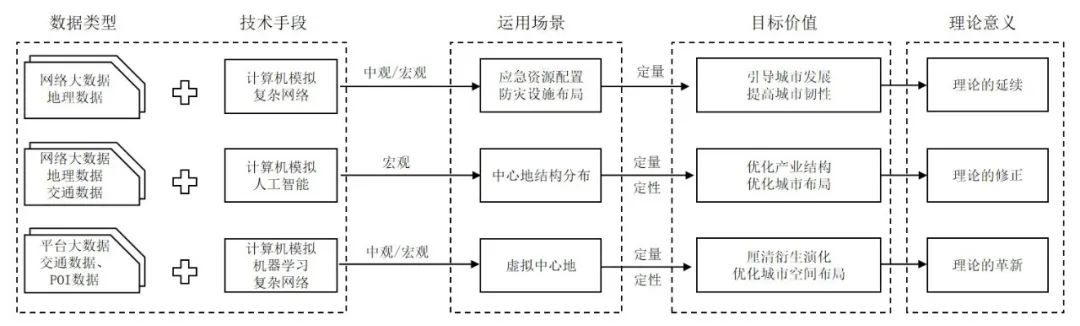

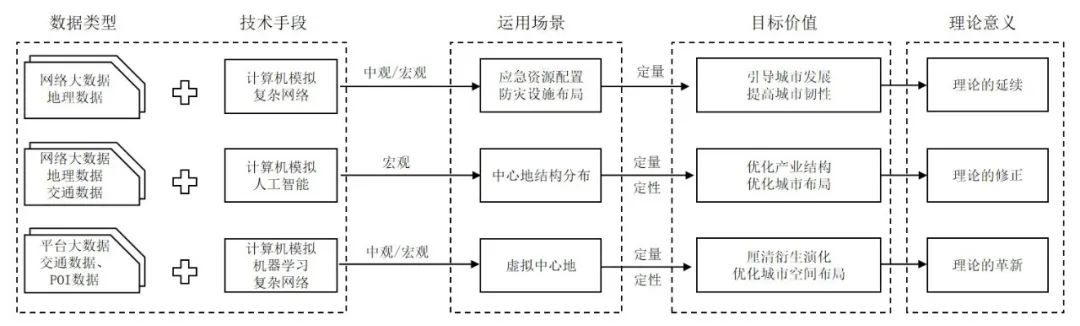

在未来的研究中,有几个方向值得研究者们进一步关注(图3)。一是,由于城市应急资源仍然基于交通距离和需求规模等因素进行配置[20-21],新型交通方式的出现要求重新审视及评估中心地理论中空间距离的影响。二是,信息与通信技术的发展导致虚拟中心地(virtual central place)蓬勃兴起,如目前已经广泛普及的“美团”“饿了吗”等提供网上订餐、线下团购、同城快送等服务的O2O生活服务平台创造出的大量的虚拟以及虚拟—现实结合型的中心地,它们重塑了城镇空间的形态,其形成和演化机制值得进一步开展深入研究。UPI

参考文献

[1] ATZORI L, IERA A, MORABITO G. The internet of things: a survey[J]. Computer networks, 2010, 54(15): 2787-2805.

[2] KRUGMAN P. Confronting the mystery of urban hierarchy[J]. Journal of the Japanese and international economies, 1996, 10(4): 399-418.

[3] BRAKMAN S, GARRETSEN H, SCHRAMM M. The spatial distribution of wages: estimating the helpman‐Hanson Model for Germany[J]. Journal of regional science, 2004, 44(3): 437-466.

[4] BRUSH J E. Walter Christaller. central places in Southern Germany[C]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1966, 368: 187.

[5] BATTY M. The new science of cities[M]. MIT press, 2013.

[6] BATTY M. Building a science of cities[J]. Cities, 2012, 29(supplement 1): 9-16.

[7] 李源, 刘承良, 毛炜圣, 等. 全球数据中心扩张的空间特征与区位选择[J]. 地理学报, 2023, 78(8): 1936-1954.

[8] 周灿, 曾刚, 宓泽锋.中国城市群技术知识单中心与多中心探究[J]. 地理研究, 2019, 38(2): 235-246.

[9] ZHAO P, HU H, YU Z. Investigating the central place theory using trajectory big data[J/OL]. Fundamental research, 2023-09-25[2024-01-21]. https://doi.org/10.1016/j.fmre.2023.08.007.

[10] VAN MEETEREN M, POORTHUIS A. Christaller and “big data”: recalibrating central place theory via the geoweb[J]. Urban geography, 2018, 39(1): 122-148.

[11] PARR J B. A note on the size distribution of cities over time[J]. Journal of urban economics, 1985, 18(2): 199-212.

[12] HAYNES K E, FOTHERINGHAM A S. Gravity and spatial interaction models[M]. SAGE, 1985.

[13] PRED A. Urban growth and city systems in the United States, 1840-1860[M]. Harvard University Press, 1980.

[14] TAYLOR P J. Specification of the world city network[J]. Geographical analysis, 2001, 33(2): 181-194.

[15] WIKMAN P, MOHALL M. Translating space: the rise and fall of central place theory and planning-geography in Sweden[M] // WIKMAN P, MOHALL M. Socio-spatial theory in Nordic geography, 2022: 31-49.

[16] WILSON A. The science of cities and regions: lectures on mathematical model design[M]. Springer Science & Business Media, 2012.

[17] BATTY M. The size, scale, and shape of cities[J]. science, 2008, 319(5864): 769-771.

[18] BRENNER N, SCHMID C. Towards a new epistemology of the urban?[J]. City, 2015, 19(2/3): 151-182.

[19] TAYLOR P J. World city network: a global urban analysis[M]. Psychology Press, 2004.

[20] CUTTER S L, FINCH C. Temporal and spatial changes in social vulnerability to natural hazards[J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2008, 105(7): 2301-2306.

[21] KÄRRHOLM M, NYLUND K, DE LA FUENTE P P. Spatial resilience and urban planning: addressing the interdependence of urban retail areas[J]. Cities, 2014, 36: 121-130.

作者:陈力,浙江大学城乡规划理论与技术研究所,博士研究生;注册城乡规划师

韩昊英,澳门城市大学创新设计学院,教授;浙江大学建筑工程学院,兼任教授

信息通信技术对城市居民生活空间的影响及规划策略研究

扁平城市:通信技术进步背景下世界城市的发展与中国现实

本体与机理——场域理论的建构、演变与应用

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 信息与通信技术下中心地理论的流变与适用性探讨【抢先版】