【作者简介】

陈小卉,江苏省自然资源厅总规划师,研究员级高级规划师

胡剑双,江苏省规划设计集团、江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司规划一所副所长,高级规划师

提要

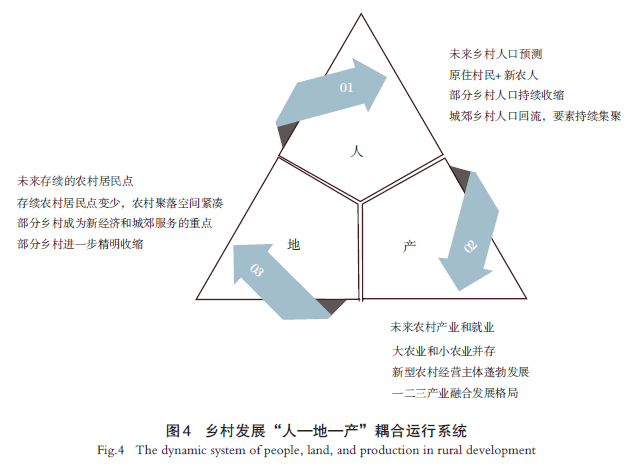

在城乡融合发展背景下,中国城乡发展从“乡土中国”演变到“城市中国”,正逐步向“城乡中国”转变,乡村社会结构、产业结构和聚落结构等正在发生结构性变化,亟待探索与之相适应的乡村空间治理理论方法和实践路径。江苏省作为全国城镇化水平较高、城乡居民收入差距较小的省份,已进入了“城乡中国”时期,并积极在一盘棋谋划空间、“三生”空间联动治理和畅通城乡要素流动等方面开展了系统实践。以江苏实践为例,通过对江苏乡村空间治理的历程回顾,总结提出江苏三个不同时期的乡村空间治理阶段及其重点、逻辑和特征,认为江苏探索出了“规划统筹—行动协同—政策合力”的乡村空间治理系统路径,为新时期的乡村空间治理提供了现实样本,并从理论框架、治理模式和治理规则对江苏乡村空间治理实践的模式特征进行总结,以期进一步丰富完善乡村空间治理的理论和实践体系,主要包括遵循乡村发展“人—地—产”耦合运行系统的理论框架、针对四类乡村探索了与其相适应的乡村空间治理模式、发挥了村庄规划作为乡村空间治理基本规则的作用。

关键词

城乡关系;城乡融合;乡村振兴;乡村空间治理;村庄规划

乡村治理体系和治理能力现代化是国家治理水平建设的重要组成部分。乡村空间治理是乡村治理的重要抓手,其治理水平将直接决定乡村现代化水平。近年来,乡村空间治理受到了学界的重点关注。对于乡村空间治理的概念内涵,学界普遍认为应该从乡村空间治理对象、治理方式、治理目标等方面去定义。笔者认为乡村空间治理是指以乡村山水林田湖草沙全域全要素为治理对象,通过建立从目标设定、规划统筹、行动协同到政策合力的全过程综合治理路径,推动乡村生产、生活、生态的空间重塑,从而为城乡关系发展优化提供空间支撑的过程。

当前,在城乡融合发展推进下,中国城乡发展从“乡土中国”演变到“城市中国”,正逐步向“城乡中国”转变,乡村空间治理需要放到城乡发展格局中去思考,不能局限于“就乡村谈乡村”。目前,学界对乡村空间治理的理论、路径和模式的关注仍有不足,如何促进乡村空间在农村产业发展、人居环境改善、资源保护利用等方面形成综合治理合力,构建与“城乡中国”时期相适应的乡村空间治理框架,亟待进一步开展深入研究。

本文首先对中国城乡发展演变进行梳理总结,从乡村社会结构、产业结构和聚落结构等三个方面明确中国进入“城乡中国”时期的乡村发展特征趋势。在此基本认识上,本文以全国城镇化水平较高、城乡居民收入差距较小的江苏省为例,对江苏乡村空间治理的阶段演变进行了回顾,认为江苏乡村空间治理已进入了以服务城乡全域空间价值提升的“三生”空间协同治理为主导的阶段。其次,聚焦江苏省在乡村空间治理方面的实践探索,提出江苏省“规划统筹—行动协同—政策合力”的乡村空间治理路径,为探索“城乡中国”时期的乡村空间治理提供了现实样本,具有一定的借鉴意义。最后,从理论框架、治理模式和治理规则对江苏乡村空间治理的模式特征进行总结,以期进一步丰富完善乡村空间治理的理论和实践体系,主要包括遵循乡村发展“人—地—产”耦合运行系统的理论框架、针对四类乡村探索与其相适应的乡村空间治理模式、发挥村庄规划作为乡村空间治理基本规则的作用。

1 中国城乡发展演变及当前乡村发展特征趋势

人类社会发展大体经历原始文明、农业文明、工业文明和生态文明等四个时期。笔者对农业文明、工业文明和生态文明等三个时期中国城乡发展特征进行了梳理总结,认为中国的城乡发展演变也将经历与之相对应的“乡土中国”“城市中国”“城乡中国”等三个时期。

1.1 中国城乡发展演变的三个时期

1.1.1 “乡土中国”时期:乡土性是中国传统农业社会的基本特征

在农业文明时期,以繁荣乡村小农经济为主要价值追求,这一时期乡村相对封闭且经济运行相对独立。中国自进入农耕社会以来,长期处于这一时期,费孝通先生将这一时期定义为“乡土中国”时期,他从乡村社区、文化传递、家族制度等各方面对中国传统的农业社会进行分析,认为中国社会是乡土性的,乡村社区的单元是村落,中国农民聚村而居,是一个“熟人”社会,人与人之间的关系是以亲属关系为主轴的网格关系,是一种差序格局。

1.1.2 “城市中国”时期:城市成为工业文明时期的主要载体

人类社会进入工业文明后,以“福特生产方式”为主导实现规模效应的价值追求成为主流,城市逐步成为了人类发展的主要载体。新中国成立以来,在经历了重工业化道路和乡村工业化两个阶段后,在1990年代迎来了以“城市”作为核心竞争力的“城市中国”时期,这一时期,城乡关系上呈现出“以乡育城”“城乡工农剪刀差”等特征,城镇化水平快速提升,城市开发区、城市新城等各种载体不断涌现,城市空间快速扩张,乡村人口大量进入城市,“农民市民化”亟待解决。从1978到2022年,中国城镇化水平增长了47.3%,乡村人口从7.9亿人下降到4.9亿人,部分乡村不断被蚕食消失,远郊地区也由于人口流出呈现出“空心村”现象等,乡村地区“人—地—产”错配现象突出。可见,城市发展逐渐成为了这一时期的主旋律,乡村发展被忽视。

1.1.3 “城乡中国”时期:城乡融合发展成为生态文明时期城乡新发展格局

人类社会在进入生态文明时期,以实现全域无差别的“城乡等值”成为主要价值追求,城乡关系呈现出“共享”发展的格局,城乡融合发展成为生态文明时期追求的理想状态。中国在进入生态文明时期后,城乡发展也将从“城市中国”向“城乡中国”演进。笔者认为,“城乡中国”是指城与乡之间融合联动发展成为这一时期的主旋律,城镇化水平进入相对稳定状态,乡村留有一定比例的人口,城市发展从“增量时代”向“存量时代”演进,乡村则从“从属依附”状态转变为“自我内生发展”状态,乡村的功能价值将在新的城乡关系中进一步凸显,最终形成城乡发展水平无差异、城乡功能相互补充的城乡融合新发展格局。

1.2 中国城乡发展已逐步进入“城乡中国”时期

进入新世纪以来,国家相继提出了城乡统筹发展、城乡发展一体化、新型城镇化和乡村振兴等战略,党的十九大报告首次正式提出城乡融合发展的要求,二十大报告进一步明确了“坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”的要求,国家层面对中国城乡发展的演进有着清晰的认识,并为之指明了方向。从城乡人口迁徙、城乡居民收入比、城乡时空关系等方面的数据特征来看,中国已逐步进入“城乡中国”时期。

1.2.1 城乡人口迁徙趋于稳定平衡

中国城镇化率2022年达到65.22%,正逐步进入诺瑟姆曲线的后期稳定发展阶段(城镇化率达到70%),人口迁徙将进入相对稳定平衡的状态。以沿海经济发达地区江苏为例,2022年,已有7个地级市城镇化率跨过了70%,尤其是苏南地区近几年乡村人口进城的意愿不断下降,出现了部分县市乡村常住人口增加的现象。

1.2.2 城乡居民收入比趋于均衡

全国城乡居民收入差距不断缩小,自2009 年城乡居民收入比达到最高值3.33以来,近十余年持续下降,到2022年已下降到2.50(图1)。究其原因,一方面是由于乡村人口不断减量化,近十年减少了1.31亿人,另一方面也是得益于乡村经济发展逐渐呈现出多元化,乡村居民收入不断提升,从2013年的8895元,到2022年增长226%,达到20133元, 同时期的城镇居民收入仅增长183%。

1.2.3 城乡时空关系进一步压缩

在全球化、信息化、现代化的浪潮下,交通革命、信息化发展与城乡基础设施的统一建设逐渐改变了城乡时空关系,使得乡村不再封闭。具体从乡村各项基础设施建设数据来看,乡村各项建设成绩斐然,中国累计新建农村公路253万km, 具备条件的行政村100% 通客车,全国行政村“村村通宽带”,农村基本实现与城市同网同速,农村电网供电可靠率达到99.8%,农村生活垃圾收运处理比例超过90%。

1.3 “城乡中国”时期中国乡村发展的特征趋势

在城乡融合发展的背景下,中国乡村在社会结构、产业结构和聚落结构等方面也已呈现出新的特征与趋势,其多元功能与价值将进一步凸显,为我们在“城乡中国”开展乡村空间治理提供了基本的遵循。

1.3.1 乡村社会结构转向多元主体融合

随着城乡融合发展带来的人口迁徙频繁,社会资本入乡、外出村民返乡等资本、人员流动对“熟人社会”产生了冲击,乡村地区从传统农村人口流动性较低、相对封闭走向了更加开放,人际结构从“乡土中国”时期的熟人社会向“熟悉的陌生人”社会演变。尤其是乡村新经济发展、新型农业经营主体、外来新农人等各类群体的进入,使得乡村的主体更加多元化。近年来,部分地区年龄结构逐步呈现出“逆生长”的态势,如曹县淘宝村分布集中的部分乡镇,在近十年的时间里,常住人口平均年龄降低了3岁左右,18—35岁年轻人在乡镇常住人口中的比例在逐年上升。

1.3.2 乡村产业结构转向一二三产业融合

乡村地区的交通、通信方式便捷化以及物联网、互联网、冷链物流体系的构建给未来乡村新经济形态的发展创造了无限的可能。一方面,农业空间已经突破了原有自给自足的农业耕作规模和出行半径,需要考虑适度规模农业背景下的农业产业空间重组;另一方面,乡村依托丰富的自然生态与文化休闲资源优势,各级各类主体通过主动优化升级农产品种植、新型工业和手工业产品制造、乡村旅游组织、乡村服务业等活动推动“农—工—文—旅”产业融合发展,进而促进农业农村的产业结构从传统小农经济向一二三产业融合发展。如:2019年,全国农产品加工业收入超过22万亿元;乡村休闲农业接待游客32亿人次,营业收入超过8500亿元;乡村新型服务业加快发展,农村网络销售额1.7万亿元;各类返乡入乡创新创业人员累计超过850万人,创办农村产业融合项目占到80%。

1.3.3 乡村聚落结构转向复合空间融合

随着人口城镇化的推进,乡村地区的人口外迁带来大量乡村聚落的“空心化”,乡村聚落空间面临重构。一方面,需要从区域层面关注镇村布局的完善调整,推进乡村“精明收缩”;另一方面,在城乡居民诗意栖居的共同愿景下,乡村生活空间在尺度、布局和功能、村居风貌等方面均有了新的要求,在规划发展村庄的同时,内部的聚落空间也需要更新以适应生产生活方式变化,生活空间品质也面临着迫切的提升需求,出现了不少乡土味浓、时代感强、现代性高的新空间。另外,在部分城郊地区,乡村优美的田园风光、良好的生态环境和相对慢节奏的生活方式是拥挤、紧张、高效都市生活方式的极好平衡,正吸引着越来越多都市人前来体验,出现了以“城市人”为主的新型乡村聚落空间。

2 回顾:江苏省乡村空间治理实践的阶段演变

作为东部沿海先发地区的省份之一,2022年江苏省城镇化率达到74.4%,已越过诺瑟姆曲线后期稳定发展阶段的临界点,城乡居民收入比从2013年的2.58∶1 缩小至2022 年的2.11∶1。可以说,江苏省在经历了“乡土中国”和“城市中国”两个时期后,已进入了“城乡中国”时期。近年来,江苏响应国家城乡融合发展要求,在全域高城镇化率的基础上,积极开展了与“城乡中国”时期相适应的乡村空间治理探索,取得了一定成效。

回顾江苏乡村空间治理发展的历程,基于三个不同时期的城乡关系和空间生产的重点,江苏乡村空间治理在不同的历史时期,其重点、逻辑和特征等方面呈现出了一定的阶段特征,例如,从治理的空间重点来看,江苏乡村空间治理分别经历了从生活空间到生产空间和生活空间并重,再到“三生空间”协同治理的转变。因此,笔者认为,可以将江苏乡村空间治理的阶段演变划分为与前文总结的三个时期相对应的三个阶段。见表1。

2.1 “乡土中国”时期:以服务农业生产需要的乡村生活空间治理为主导的阶段

这一时期,城乡空间生产主要以服务乡村农耕生产需要的乡村聚落空间为主,整体分布特征与乡村农业耕作生产半径和自然山水地理特征有关。长期以来,处于“乡土中国”时期的乡村,由于农业生产力的稳定带来的农业耕作半径稳定,乡村聚落空间也较为稳定,乡村空间治理的主要目标是维系家族关系和人类繁衍,“人—地—产”系统在一定的封闭乡村地域内达到了平衡,乡村空间治理规则主要通过长期实践形成的风水理论、乡风民俗、宗族制度来规定约束。江苏受传统的农耕文明、耕读文化、士大夫文化等影响,在这一时期,乡村空间治理以乡村聚落空间为主导,呈现出“基于山水而出于山水”“多业兼顾、耕读传家”“精致建造、文化传承”等特征。

2.2 “城市中国”时期:以服务城市空间扩张需要的乡村生活生产空间重塑为主导的阶段

这一时期,城乡空间生产主要以城市开发建设为主,城乡土地政策以城市建设用地需求为主导,也禁止了乡村的大规模建设,乡村土地的权能逐渐丧失。在这一时期,乡村空间治理主要是以服务城市空间扩张需要而开展的乡村生活和生产空间的重塑,包括如何规范农村征地,如何推动失地农民市民化等,支撑城镇化和工业化的需要。江苏在经历了乡镇工业化的“苏南模式”时期后,进入了以外向型经济为驱动、开发区为载体的特大城市、大城市带动发展模式,这一时期,随着城市的向外扩展,城市周边的乡村生活和生产空间不断被蚕食重塑,原有的农业空间和乡村聚落都变成了开发园区,农村剩余劳动力不断离开原有的乡村空间进入城市空间。

2.3 “城乡中国”时期:以服务城乡全域空间价值提升的“三生”空间协同治理为主导的阶段

这一时期,城乡空间生产不再局限于城市,而城乡全域空间价值提升则成为主流。以已进入“城乡中国”时期的部分地区为例,这些地区开展了大量的实践探索,如浙江的“千万工程”、成都的城乡统筹发展改革、江苏的特色田园乡村建设等,不断探索乡村地域的“还权赋能”,乡村地区的价值被重新定义,以最终实现城乡等值。这一时期的乡村空间治理转向以生产、生活和生态“三生”空间的系统治理为重点,治理过程更加复杂,需要统筹考虑资源、产业、建设等多方要素,从而更大程度发挥乡村的价值。江苏进入这一时期以来,积极在规划、行动和政策等方面不断探索,为全域全要素的城乡全域价值提升提供支撑,如在自然资源价值实现方面,部分地区积极探索开展了集体经营性建设用地入市、乡村生态产品价值实现、全域土地综合整治(高标准农田、机械化耕作) 等。

3 实践:江苏省乡村空间治理实践的路径探索

乡村空间治理是一项系统工程,在城乡融合发展背景下,以往以城市价值逻辑影响下的乡村空间治理无法满足“城乡中国”阶段的需求,需要在产业发展、人居环境建设、土地利用政策等方面协同发挥综合治理效能。江苏省在进入“城乡中国”时期以来,面对乡村空间转型的发展现实,持续开展了一系列的乡村空间治理实践,探索出了“规划统筹—行动协同—政策合力”的乡村空间治理路径,为探索“城乡中国”时期的乡村空间治理提供了现实样本。

3.1 规划统筹:一盘棋谋划空间

江苏历来重视发挥空间规划在乡村空间治理工作中的作用,适应乡村空间表现出的尺度综合、尺度传递和尺度交互等多尺度特征,从区域尺度、县域尺度、片区尺度和村域尺度不断探索,积极推动规划统筹,一盘棋谋划空间,为乡村空间治理提供了“底板”。

3.1.1 区域尺度:明确系统性、差异化的乡村空间治理方向和策略

在省级国土空间规划中,江苏结合地理地形和文化等地域差异,将全省分为沿江水网平原地区、苏南丘陵岗地地区、江淮水乡湿地地区、苏北滨海平原地区和徐海丘陵平原地区等五个乡村分区(图2),根据不同的分区特征,在人口城镇化、产业发展、乡村空间资源利用、乡村生态环境保护、乡村空间风貌、乡村聚落空间等方面的发展引导上,形成了系统性差异化的乡村空间治理策略,有重点、分步骤推进乡村振兴空间优化,在省级区域尺度形成了相应的引导规则和策略。

3.1.2 县域尺度:通过村庄分类治理引导乡村聚落重塑

县域尺度重点以镇村布局规划优化和动态更新作为乡村空间优化的指引,明确未来乡村聚落布局,引导形成城乡融合发展的空间格局。江苏自2005年开始结合国家乡村振兴战略和乡村人居环境提升要求,进行了四轮镇村布局规划优化,不断推进规划管理精细化,持续动态细化调整村庄分类,以确定公共服务设施、基础设施、村庄建设、空间形态等优先投放规则,为全省乡村地区公共资源配置和涉农政策制定、村庄规划编制、美丽宜居乡村建设、村庄环境整治提升等工作提供了规划支撑。

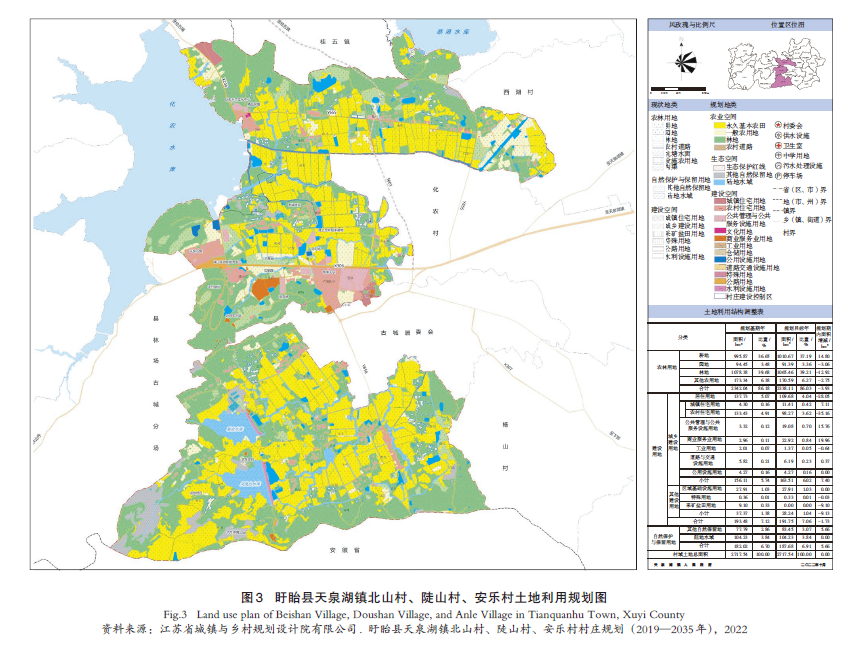

3.1.3 片区尺度:开展乡村连片规划建设,形成多方政策合力

近年来,乡村如何连片振兴的问题开始引起广泛关注。江苏积极在片区尺度进一步深化乡村空间治理,发改、规划、建设、农业农村等多方协同形成政策合力,在乡村连片地区设立城乡融合发展试验区、开展村庄规划联合编制、建设特色田园乡村示范区、推进传统村落连片保护示范和乡村振兴示范带协同发展等工作,在一定范围内推动城乡要素更加频繁流通,从而推动连片乡村的振兴。如:积极推动产业发展具有关联性、地域文化有相近性、地理单元相同的连片乡村地区,多个行政村合并编制实用性村庄规划(图3),推动资源的跨村组统筹配置;积极推动特色田园乡村串点连线成片,打造特色田园乡村示范区,形成整体示范效应明显的特色族群等。

例如,盱眙县天泉湖镇北山、陡山、安乐地处丘陵,邻近天泉湖、铁山寺,生态环境优美、旅游资源丰富,但现状村庄规模小、分布散、住房质量差、设施配套难以提升,特别是北山、安乐由于地形限制,不易就地改善住房条件。积极开展村庄规划连片编制,在产业上实现三个行政村资源联动;在农民住房条件改善上,在充分尊重农民意愿的基础上,引导北山、安乐行政村零散居民点向陡山村集聚(图3)。

3.1.4 村域尺度:以村庄规划为乡村各项行动项目落地提供支撑

村庄规划作为国土空间规划体系中城镇开发边界以外乡村地区的详细规划,是支撑乡村振兴战略落地实施的抓手,也是开展乡村空间治理的法定依据。通过村庄规划的编制实施,可以实现对乡村空间治理的全面统筹,包括土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护以及历史文化传承等,实现全域全要素管控。江苏自2019年以来启动了“多规合一”实用性村庄规划编制技术和政策研究,出台了两版村庄规划编制指南,指导了全省村庄规划的编制。

3.2 行动协同:“三生”空间联动治理

在“一盘棋谋划空间”的统筹下,江苏聚焦乡村生活空间、生产空间和生态空间,通过整体的行动协同,推动空间规划落地实施,实现“三生”空间的联动治理。

3.2.1 乡村生活空间重塑

在乡村生活空间治理上,江苏在村庄环境整治提升的基础上,自2017年开展了特色田园乡村建设,围绕“特色、田园、乡村”3个关键词,建成了一批建设品质高、环境条件优、公共服务好的美丽宜居村庄,美丽宜居乡村建成率近80%,截至2023年11月已颁布11批665个特色田园乡村,实现涉农县(市、区)全覆盖。江苏通过特色田园乡村建设推动了乡村生活空间的优化提升,极大带动了资金、人才、项目等资源要素流向农村,有效改善了乡村人居环境。

3.2.2 乡村生产空间重组

在乡村生产空间治理上,江苏重点通过全域土地综合整治,加强村庄规划与国土空间综合整治工作的衔接,优化乡村产业空间布局。一是聚焦农用地整治和高标准农田建设,推动形成规模化的农业空间,重点对零散宅基地、杂林园地、养殖坑塘水面等进行复垦,形成新增耕地,有力破解耕地和永久基本农田碎片化等问题,常熟市坞坵村已完成高标准农田建设全覆盖,仅“小田块整成大田块”一项就整理出近30亩(2 hm²)耕地;二是腾出低效工业建设用地指标,布局商服用地等,大力发展村庄第三产业,为乡村新经济提供空间,如无锡某村通过全域土地综合整治,整理腾退工业用地19.75 hm²,新增商服用地17 hm²;三是利用乡村的区位优势,如苏南大都市区周边的地区盘活存量集体建设厂房,完善乡村空间环境及相关服务配套,引进创新科技、文化产业等,打造人工智能、数字经济产业孵化基地,如江苏省昆山市张浦镇金华村将村庄旧厂房在功能上转变为田园集市、农业加工展示中心等,成为了助推农业产业转型的重要载体。

3.2.3 乡村生态空间修复

在乡村生态空间治理上,江苏重点通过推进乡村地区的生态修复,改善乡村生态本底,联动产业发展。一是通过流域的整体生态治理工程,改善流域周边乡村片区的生态本底,为绿色产业发展提供了优质生态载体,如连云港市通过对石梁河水库进行生态修复,治理后的生态本底为乡村发展生态渔业养殖和旅游业发展提供了支撑;二是通过废弃矿山的生态修复,打造乡村生态景观,引入生态温泉、高端度假等业态,探索乡村旅游导向型环境整治模式,如常州市金坛区柚山村,积极推进废弃采矿宕口生态修复,建成了宕口遗址公园,“峭壁悬宕”成为乡村“网红景观”;三是通过探索附带生态保护条件土地出让机制,拓展丰富乡村生态产品价值实现的路径和模式,从而全面维护乡村提供生态屏障和生态产品的功能,如常州市天宁区一宗附带生态管养条件的集体经营性建设用地使用权挂牌成功出让,竞得人需按照协议要求承担管养和维护周边地块生态环境的主体责任。

3.3 政策合力:畅通城乡要素流动

“城乡中国”时期的乡村空间治理需要破除原有阻碍城乡要素流动的制度壁垒,探索与之相适应的要素流动政策。江苏在人才、土地、资金等要素保障方面积极探索,推动形成政策合力,不断畅通城乡各类要素的流动。

3.3.1 人才要素保障

在乡村社会结构多元化的态势下,需要多措并举促进人才涌入乡村。在乡村空间治理的人才方面,如何发挥专业人才与在地农民的深度融合,通过全过程的沟通协商,完善乡村空间治理决策,是“城乡中国”时期需要思考的重要举措。江苏自2020年起,开展了“共绘苏乡”规划师下乡活动,引导广大规划专业人才驻镇驻村开展规划服务,帮助推动规划落地,打通规划实施“最后一公里”,截至目前已建成105个规划师下乡工作站,实现了市县全覆盖。江苏在乡村空间治理所需的规划建设等方面的人才探索,为乡村空间治理提供了专业人才保障。

3.3.2 土地要素保障

土地改革的重点是有效盘活乡村存量的资源,转变乡村土地长期被城市蚕食的发展方式,让乡村土地在新的城乡关系中,发挥其资源价值,从而实现对乡村土地价值进行“重新定价”。江苏统筹开展了闲置宅基地盘活、集体经营性建设用地入市、城乡建设用地增减挂钩节余指标交易、全域土地综合整治等工作,进行了一系列的试点改革,出台了相关的政策举措,引导更多的存量用地盘活投放在乡村,用于支持一二三产业融合发展,如在村庄规划中,统筹安排所辖县(市、区) 村庄规划专项流量指标等。江苏乡村土地要素的保障,为乡村空间价值重塑提供了可能。

3.3.3 资金要素保障

一是积极吸引社会资金参与乡村空间治理,针对乡村空间治理资金不足的现实情况,江苏积极鼓励各类社会资本与乡村合作,通过开发模式创新、设施提档升级、创新功能注入等策略,进一步激活乡村沉睡的国土空间资源;二是积极完善制度体系激活集体土地资产价值,拓宽乡村财产性收入,如重点加强对集体经营性建设用地的信贷支持,溧水区金色庄园等地块作为溧水区首批入市培育项目,优先协调解决林地占用、宅基地退出等难题,7家银行参与合作,根据成交单位需求为其办理抵押贷款,首宗34.5亩地块成交金额2400万元;三是强化省级各类专项资金的统筹安排,加强对村庄规划编制、农村土地综合整治等各项工作的资金支持。

3.4 小结:“规划统筹—行动协同—政策合力”的乡村空间治理系统路径

综上,江苏省乡村空间治理实践的路径经验主要表现在以下三个方面:一是注重规划统筹,适应乡村空间的多尺度特征,从更大的区域视角来看乡村空间的重塑,关注不同尺度的乡村空间特征,不能局限于“就乡村谈乡村”,否则乡村空间治理难免会陷入困境之中;二是注重行动协同,运用系统性思维推动“三生”空间联动治理,避免片面地理解乡村空间,如在治理生活空间和生态空间时要关注如何为乡村产业振兴提供生产空间载体,在治理原有生活和生产空间时,需要关注推动空间整治,为片区生态空间和生态产品保障提供支撑等;三是注重要素流通,进入“城乡中国”时期后,要素流动将变得更加自由,乡村空间治理面临着更加复杂的要求,需要更好地引导乡村地区的人才、土地、资金要素的保障,构建流动的价值体系,从而进一步凸显乡村的价值。

4 总结:江苏省乡村空间治理实践的模式特征

在江苏省乡村空间治理实践的路径经验基础上,从理论基础、治理模式和治理规则等三个方面切入,进一步提炼总结出江苏乡村空间治理实践的模式特征,以期为其他地区提供借鉴。

4.1 理论框架:“人—地—产”耦合运行系统

乡村“人—地—产”关系是乡村空间研究分析的关键,乡村空间治理需要遵循乡村发展“人—地—产”耦合运行系统的规律(图4),构建以此为基础的乡村空间治理理论框架。在乡村空间治理实践过程中, 江苏省积极运用了“人—地—产”耦合运行系统理论框架。一是促进“人—地”对应,江苏积极根据区域乡村人口分布格局,判断未来乡村聚落的分布,推动人口外流地区的乡村空间精明收缩,构建与之相适应的乡村政策投放机制,提高乡村振兴政策投放的准确性和有效性,如省域层面的差异化政策、县域层面的镇村布局规划等;二是促进“地—产”协同,江苏依据乡村所处的地理区位条件,判断乡村在区域格局中所承担的功能,从而对未来乡村可能发展的产业类型进行预测判断,如在村域层面通过村庄规划谋划乡村振兴空间的布局,以便在乡村空间治理过程中推动“三生”空间的协同重塑;三是促进“人—产”匹配,江苏根据不同乡村的功能和可能的产业模式,对未来乡村人口进行精准的判断,针对部分地区乡村人口持续外流、部分乡村地区由于新经济发展而人口回流等,明确未来哪些类型的人群留在乡村,在人才、土地、资金等要素政策制定中,充分考虑乡村的产业模式和人口结构相匹配。

4.2 治理模式:乡村发展的四种类型及其乡村空间治理模式

基于对乡村“人—地—产”耦合运行系统的分析(图4),笔者认为,从农业角度来看,未来的乡村存在着“大农”模式和新时代“小农”模式两种:“大农”模式主要以农业适度规模经营为主,适应全球化的农业供应模式;而新时代的小农模式则更加关注通过精耕细作实现就地消费与供应。与此对应,结合乡村具体承载的功能,可以将乡村分为农业生产型、文化传承型、城郊服务型和新经济乡村等四类,分别为服务一定耕作半径内农业生产需要的乡村、承担传统文化传承的传统村落、位于大都市区周边为城市提供服务的乡村以及在时空压缩下承载数字经济等新经济乡村。江苏在乡村空间治理实践中,有针对性地结合以上不同类型乡村的“人”“地”“产”特征,开展了差异化乡村空间治理实践,提出了乡村空间治理的不同重点,探索了针对四种不同类型乡村的乡村空间治理模式。见表2。

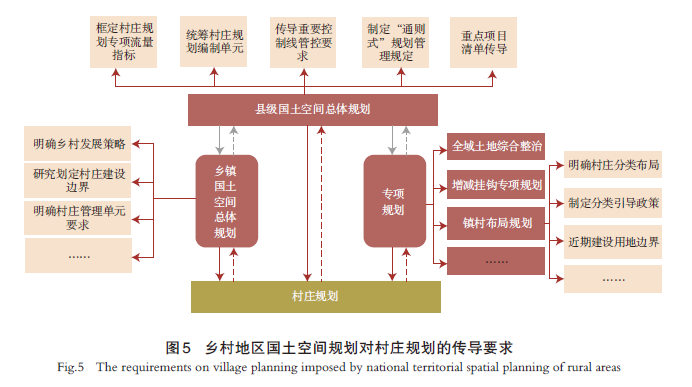

4.3 治理规则:作为乡村空间治理基本规则的村庄规划关键点

新的国土空间规划体系正在建构之中,乡村地区国土空间规划如何更好地支持乡村空间治理,为乡村地区的空间发展提供支撑,值得深入探讨。自国土空间规划改革以来,江苏积极发挥村庄规划作为乡村空间治理基本规则的作用,从四个关键点出发,探索了与“城乡中国”时期相适应的村庄规划实践经验。一是要更加关注全域全要素传导要求(图5),村庄规划作为乡村地区国土空间规划体系传导的“末端”,需要积极落实总体规划和专项规划的上位要求,探索与城镇单元推动详细规划协同编制,共同组成全覆盖的详细规划单元,以实现乡村地区空间治理规则覆盖到每一寸土地;二是要更加关注强化“人—地—产”耦合运行系统的研究,强化一线的调研和社会经济分析的综合运用,使得村庄规划更具科学性;三是要更加关注探索适应乡村治理现代化的规划,通过编制村庄规划的过程促进乡村多元主体的利益协调,使得村庄规划真正发挥乡村空间治理的公共政策作用;四是要更加关注注重实施的实用性规划,将村庄规划与各类建设行动和各类土地政策的实施进行统筹,统筹协调解决“三农”问题,成为实用、管用、好用的乡村空间治理规则。

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 访问本刊官网

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,中国核心学术期刊(RCCSE),国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊,乌利希国际期刊指南(UPD)收录期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】江苏省乡村空间治理实践:阶段、路径与模式 | 2024年第1期

规划问道

规划问道