元:蒙古帝国的中国建筑

Yuan: Chinese Architecture in a Mongol Empire

主讲:夏南悉,美国宾夕法尼亚大学东亚艺术系教授兼中国艺术中心策展主任。

与谈:魏坚,中国人民大学历史学院荣休教授、中央民族大学边疆考古研究院院长兼历史文化学院教授。

时间:2024年3月30日(星期六)9时30分(中国北京时间);3月29日(星期五)21时30分(美国东部时间) 地点:耶鲁北京中心(北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心B座36层)

门票:学生与教师免费(需经审核);普通门票30元 主办:普林斯顿大学出版社中国办公室、耶鲁北京中心 形式:线上线下结合 报名:请点击文末“阅读原文”进行注册

夏南悉(Nancy Shatzman Steinhardt),美国宾夕法尼亚大学东亚艺术系教授兼中国艺术中心策展主任。其著作包括“ Chinese Architecture ”(PUP,获艾丽丝·戴维斯·希区柯克图书奖)和“ China’s Early Mosques ”。

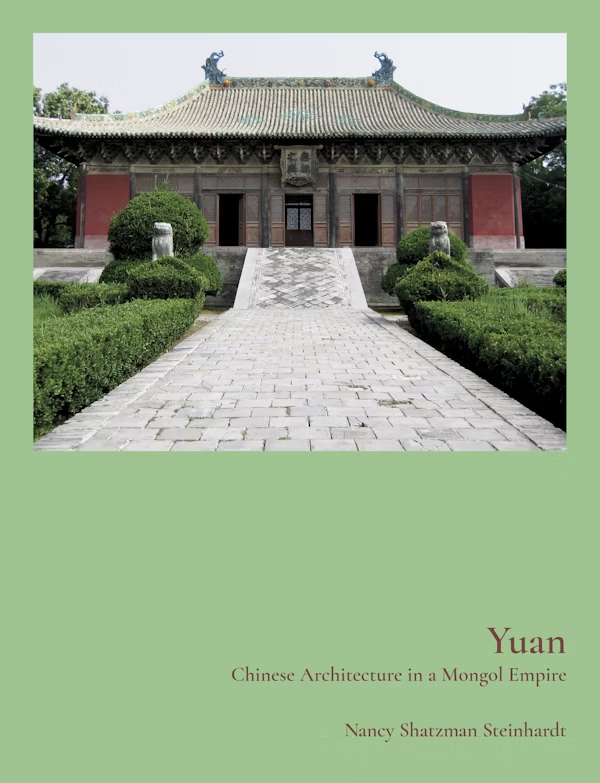

从宫殿、庙宇、佛塔到亭阁、陵冢、戏台,仅享百年国祚的元朝给后世留下了无与伦比的建筑遗产。继“ Chinese Architecture: A History ”之后,美国宾夕法尼亚大学教授夏南悉(Nancy Shatzman Steinhardt)给我们带来了最新作品“ Yuan: Chinese Architecture in a Mongol Empire ”,这也是第一部全面研究蒙古统治下中国建筑的英文著作。

在这部书中,作者对一些经典问题进行了新的思考:元代是否是辽(契丹)-金(女真)-元(蒙古)非汉族建筑序列中的最后一个阶段?透过宋代的《营造法式》,是否可以将元代视为中国本土建筑传统的终结?

夏南悉的答案与过去不同。她通过多语言的文本考证以及广泛的田野调查证明,尽管元的多元文化给中国建筑带来了新的表现,但中国传统建筑的适应性和灵活性,足以在蒙古的统治下延续。

* 以下内容根据本书“Introduction”节选编译。

进入13世纪时,至少有12个政体(或部落)在今天的内亚地区生息繁衍。该地区北面是西伯利亚,南面是中国,东北面是朝鲜,西面是黑海。

1200年,铁木真(Temüjin)38岁,在1227年去世之前,他进行了一系列的征服战争,统一了麾下的西伯利亚南部和东部的蒙古人、居住在同一地区以及更南更东的鞑靼人(Tatars)、蒙古中部的克烈部(Kereyit)、蒙古西北部的乃蛮部(Naiman),还有斡难河、克尔伦河和贝加尔湖沿岸的蒙古人,内蒙古西部今呼和浩特一带的汪古部(Önggüd),西伯利亚南部、蒙古和哈萨克斯坦北部的柯尔克孜人(Kyrghizi),伊朗及其北部、东部和西部的花剌子模(Khwārazm),哈萨克斯坦南部、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和新疆西部的哈剌契丹(Qara-Khitai),东欧、俄罗斯西部、哈萨克斯坦和西伯利亚的基普恰克人(Kipchak),宁夏、甘肃和内蒙古的西夏人,华北和东北、满洲滨海地区的女真人,以及他们南边的宋朝人。

在窝阔台统治时期(1229-1241),蒙古帝国向西、向东、向南展开侵略,征服了克普恰克草原、俄罗斯公国、波兰和匈牙利部分地区、朝鲜半岛的大部,并最终征服了金朝。托雷和军事领袖速不台(1176-1248)在第一和第三次战役中发挥了重要作用,后一次战役的胜利为征服宋朝开辟了道路。同一时期,成吉思汗在撒马尔罕附近结识的契丹人耶律楚材(1189-1243)——一位精通中国文化的顾问——说服了窝阔台,将华北的土地用来增加税收,并促使元朝开始采用儒家统治。

到13世纪末,成吉思汗的子孙已经建立起一个前所未有的、横跨欧亚的大帝国,使中国首次被纳入到一个更广阔的世界范围中。

Tsogchin (Assembly Hall), Erdene Zuu, Khara-Khorum, Övörkhangai, eighteenth century with later repairs. Central of three buildings in photograph.

忽必烈(Khubilai)在上都继承了可汗之位。1250年代末,在顾问刘秉忠(1216-1274)的建谋下,忽必烈汗在上都建造了一座具有中原统治色彩的都城。随后的十年间,大都开始建造宗庙等新的彰显国家地位的建筑,其根据是刘秉忠基于周代文献设计的方案。

忽必烈统治时期,许多在中国多民族历史中具有重要意义的建筑得以兴建。例如晋南道观永乐宫,其宫门和后三殿于1247年(当时蒙哥还是大汗)动工,主体则于1262年完工,而内部装饰直至下一个世纪才完成。忽必烈还下令建造了五个天文台,其中两个完工,如今可见于1279年建造的河南登封天文台。另外还有建于1268年、位于日喀则以西约100公里处的萨迦寺拉康钦莫大殿(Lhakang Chenpo)。两年后,河北曲阳修建了现存元代最大的建筑——德宁殿,以供朝廷祭祀北峰之用。1279年,在尼泊尔贵族阿尼哥(Anige)的指导下,帝国又在原辽代释迦舍利塔的基础上建造了白塔。

Jin central capital, predecessor to daidu, showing portable architecture in central front courtyard at bottom of illustration. Shilin guangji, juan 2/4a–b, 1330s edition, 305.

登封的天文台(伊利汗国穆斯林工作的地方)、大都的藏传尼泊尔佛教建筑,以及1279年南宋灭亡前后建造的清真寺,都表现出这一时期文化的迁移和渗透,尤其是中国以外的建筑系统对中国建筑的影响。但在本书的最后,作者也观察到,即使工匠中有许多色目人,中国的木结构建筑和砖塔的变化也不大。此外,尽管过去曾吸收大量学者和官员的翰林院在1260年得到恢复,一些希望在朝当官的汉族人还是逃到了东南。他们被视为“遗民”——一群自我放逐、唯能通过儒学入仕而缺乏其他生存技能的人。

1294年4月,元世祖孙、真金次子铁穆耳(Temür Öljeytü,1265-1307)继位为汗。在位期间,他不像忽必烈那样热衷扩张,而是与察合台汗国保持了有限的和平。这一时期留下了五处重要的建筑——1307年兴建的武当山小铜殿、1301年兴建的五台山塔院寺白塔,以及两座亭阁:1306年兴建的河北定兴慈云阁和1302年兴建的曲阜孔庙的碑亭。1299年,大主教蒙泰科维诺的约翰(John of Montecorvino)在大都建造了教堂。

目前最有争议的元代纪念性建筑——河北沽源墓的建造,可能与铁穆耳死后的继承权斗争有关。此后的十六年里,四位可汗轮番统治。许多忽必烈时期的建筑在这一短暂时期内得到修缮,如位于山西洪洞广胜下寺的两座殿堂,一座是1309年地震6年后重建的佛殿,另一座是地震后16年重建的龙王殿,它们不仅基本保留了原样,而且还证明了这一时期的佛教和道教殿堂可以矗立在同一宗教建筑群落内。

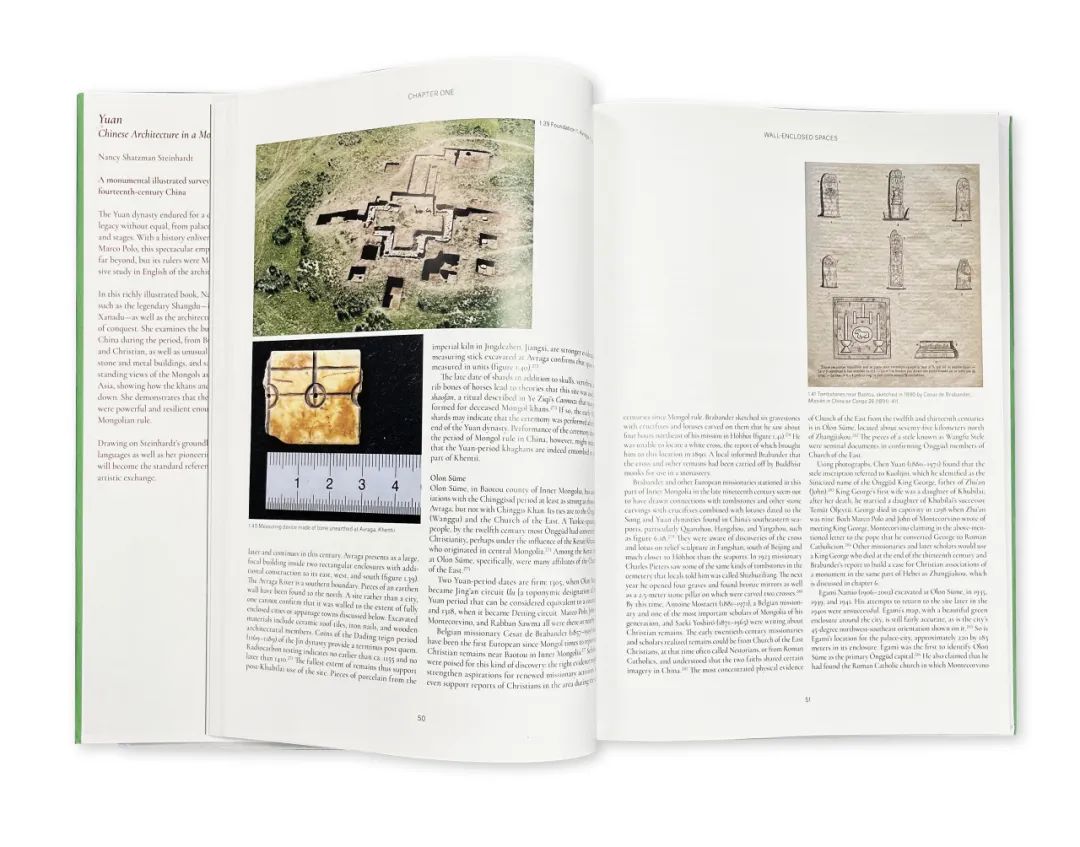

到妥欢帖睦尔(Toghōn Temür)统治时期,最重要的遗迹是位于长城居庸关的云台。云台位于大都以北约六十公里处,券门内雕有藏传佛教图像和藏文、梵文、汉文、八思巴文、维吾尔文和西夏文的铭文。河北正定的阳和楼建于1357年,尽管当时的图纸上有详细记载,但现已不存。马里诺利的约翰(John of Marignolli,~1290-1360)1342年曾到北京,逗留数年后又前往泉州和厦门,并于1347年离开中国,他在此期间修建的教堂已不复存在。广州怀圣清真寺的尖塔也是这一时期建造的,现存的墓碑记录了元朝末年在大都、泉州、厦门和扬州活动的穆斯林和基督徒。

章节内容与目录

以上内容为读者提供了理解元代建筑的时间和环境线索,同时也介绍了不同时期一些代表性建筑。全书八章如下:

第一章,围墙世界:主要围绕忽必烈统治时期城市的兴建展开。从设想中的、政治性的、季节性的、娱乐性的四个方面讲述蒙古的疆域,涉及帝国的四个都城、忽必烈以前的围墙、蒙古和东俄罗斯、南部蒙古。

第二章,前蒙古时代:包括对金和宋两个时代的介绍。本章介绍的是城市和建筑兴建的背景,包括蒙古征服过程中最有可能见到的建筑,以及中国南北建筑系统中所用的基本原则。通过分析这些原则,作者指出,这一时期中国建筑风格的差异主要与资助人及其社会地位有关,年代并非其主要影响因素。

第三章,元代的官方建设:包括对德宁殿、登封观星台、居庸关云台、任仁发水闸、三亭、两塔的研究。作者分析了四个在帝国资助人支持下建造的高等级建筑以及民间建筑,都属于非宗教建筑。

第四章,众神和百姓的殿堂:包括对永乐宫、广胜寺、韩城,以及中国北部、东南、西南部元代建筑的介绍,后有元代木结构殿堂概述,以及石头、金属和砖块等建筑材料的分析。这一章是关于蒙古人统治之前的中国道教、佛教和民间宗教的建筑。

第五章,死亡、私人和大众生活的建筑:包括与死亡相关的建筑、私人生活的建筑、舞台和花园。这一章开始讨论墓葬,同时指向住宅、花园、戏台等更能反映个人和百姓生活的日常建筑。

第六章,穆斯林、藏传佛教、摩尼教和基督教建筑:包括供穆斯林祈祷的寺院、元朝穆斯林葬礼、中国寺院中的藏教佛塔、玛尼寺和教堂。本章涉及藏传佛教的建筑,这些工程通常得到了统治家族的资助;同时也包括穆斯林、基督教和摩尼教的建筑。作者在本章评估外来信仰的建筑是否对中国建筑造成了系统性的影响。

第七章,石刻建筑和独立式石像:包括龙山、飞来峰、宝胜寺、阿尔寨与甘肃、西北部伊朗的石刻建筑、羊群庙祭祀遗址。本章主要关注石刻建筑,研究了仪式地点的石刻遗迹。

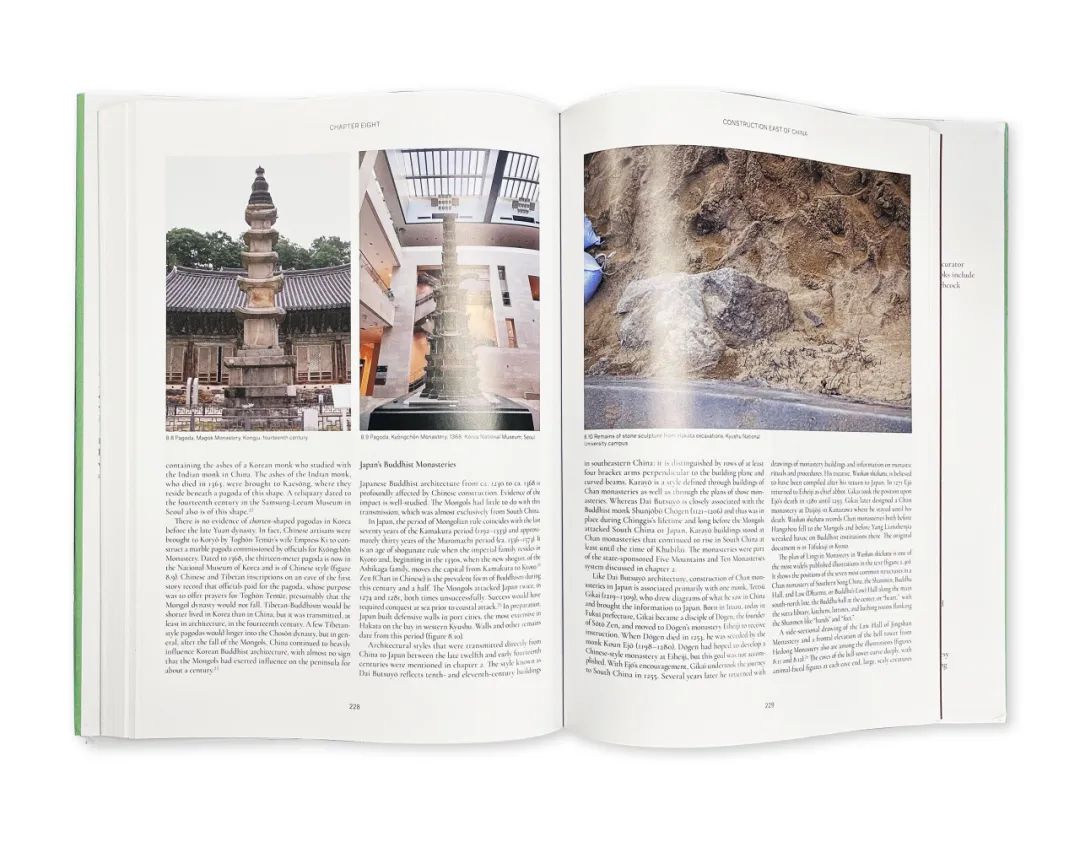

第八章,元代中国以东的建筑:包括高丽的建筑和日本的佛寺。受到汉文化影响的朝鲜半岛和日本,其十三至十四世纪的建筑也反映了中国的建筑风格。

左右滑动查看书影图片

在这本插图丰富的书中,夏南悉着眼于上都(塞缪尔·柯勒律治的《忽必烈汗》(Xanadu)的灵感来源)等城市,以及蒙古人在征服过程中的建筑,仔细研究了这一时期的宗教性建筑和纪念性建筑。佛教、道教、儒家、伊斯兰教、基督教的遗迹,以及一些不寻常的构造,如天文台、券门、石质和金属房屋、石棺等都得到了专门的记述。虽然人们长期以来认为蒙古人是亚洲城市和建筑破坏者,作者却展示了大汗及其家族如何建造了远超出他们摧毁的东西。在这本书中,作者还证明了中国传统的建筑原则是强大而有弹性的,足以主导蒙古统治时期建筑的兴建。

中央美术学院

文化遗产教学联盟

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨元:蒙古帝国的中国建筑(英文)

规划问道

规划问道