杨冰莹 著

仿效与转型

1789至1848年是法国历史上最为波澜壮阔的一段时期,也是法国绘画的深刻转型期。一方面,宗教必然衰落的危机作为一个主题浮现出来,小说、戏剧、诗歌成为绘画的主要题材;另一方面,描述性、戏剧性和诗意性成为艺术作品视觉叙事的显著特征。而这种转型是在波及整个社会的文学风潮的推动之下完成的。

在18世纪末至19世纪上半叶的法国,文学成为了一种占据主导地位的艺术形式。启蒙运动和中产阶级的崛起致使全社会出现普遍的非宗教倾向,文人地位的提高,职业作家的增多,出版业和印刷业的开放,剧院的繁荣以及公共阅览室的普及,都使文学摆脱宗教性和精英性,走向世俗化和市场化,阅读小说和观看戏剧成为各个阶层所共享的文化生活的方式。在浪漫主义盛期,夏多布里昂、雨果、拜伦、歌德、司各特等文学家的光辉笼罩在绘画、音乐、戏剧等诸多艺术领域。戏剧舞台的技术改革为艺术家们提供了全新的视觉经验,进而引发绘画叙事模式的转变。文学性(literariness) 成为绘画乃至造型艺术所普遍呈现出来的特质,甚至被作为评判艺术作品优劣的标准。可以说,绘画对于文学的仿效成为新古典主义至浪漫主义时期最显著的文化现象。

本书从文化史的角度,力图还原1789至1848年法国复杂而纷繁的社会与文化生活情境,以大卫、吉罗代、安格尔、德拉克洛瓦等具有代表性的艺术家的作品为例,深入剖析新古典主义与浪漫主义绘画中的文学题材与视觉叙事,并揭示文学与绘画、语词与图像、形式符号与时代精神之间的双向互动;同时,也以跨学科和跨媒介的方式为19世纪法国绘画研究提供一种新视野与新思路。

杨冰莹,天津美术学院艺术与人文学院副教授、中央美术学院美术学博士,从事西方美术史方法论研究。出版学术专著《隐藏的风景:英国乡村风景画中的农民形象研究》(重庆大学出版社,2016)、《仿效与转型:法国绘画中的文学题材与视觉叙事(1789-1848)》(天津人民美术出版社,2024),译著《文化挪用与艺术》(湖北美术出版社,2019),在《人民日报》《美术》《美术观察》《世界美术》《美术研究》等报刊发表论文、译文数十篇。主持并完成天津市教委人文社科项目(2017SK020),天津市教委社会科学重大项目(2023JWZD43)子课题;2014、2019年两次入选天津市“131”创新型人才培养工程。

序(节选)

易英 中央美术学院教授

现代艺术批评家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)在谈到一种文化停滞的现象时,特别指出了学院主义的状况:在这种学院主义中,真正重要的课题因矛盾重重而无人问津,创造性的行为蜕变为精湛的雕虫小技,一切较为重大的问题都已在前代大师的先例中探讨过了。同样的主题在一百件不同作品中机械地变动,风格雅致的散文、罗马雕塑、“美术”的绘画和新共和主义建筑,没有诞生一样新的东西。“到17世纪中叶,绘画艺术几乎在每一个地方都被贬逐到宫廷的手中,它们在那儿实际上被降格为相当繁琐的室内装饰。”古典主义的终结是前卫艺术诞生的条件,但这个终结并不是断崖式的震荡,它是一个缓慢的过程,恰恰是在它最辉煌的时候显露出衰败的征兆。格林伯格把这个时候定位在17世纪。从表面上看,17世纪的古典主义正是强盛之时,不仅技术上趋于熟练和完美,而且在某些方面还有很大的发展。这个发展就是历史画,而恰好是历史画的发展,掩盖了语言的停滞。就像瓦萨里一样,他将样式主义看成文艺复兴的顶峰,因为样式主义具有达芬奇他们所不具有的“运动感和自由的变化”。正是后者破坏和扭曲了文艺复兴的规则,标志着文艺复兴的终结。

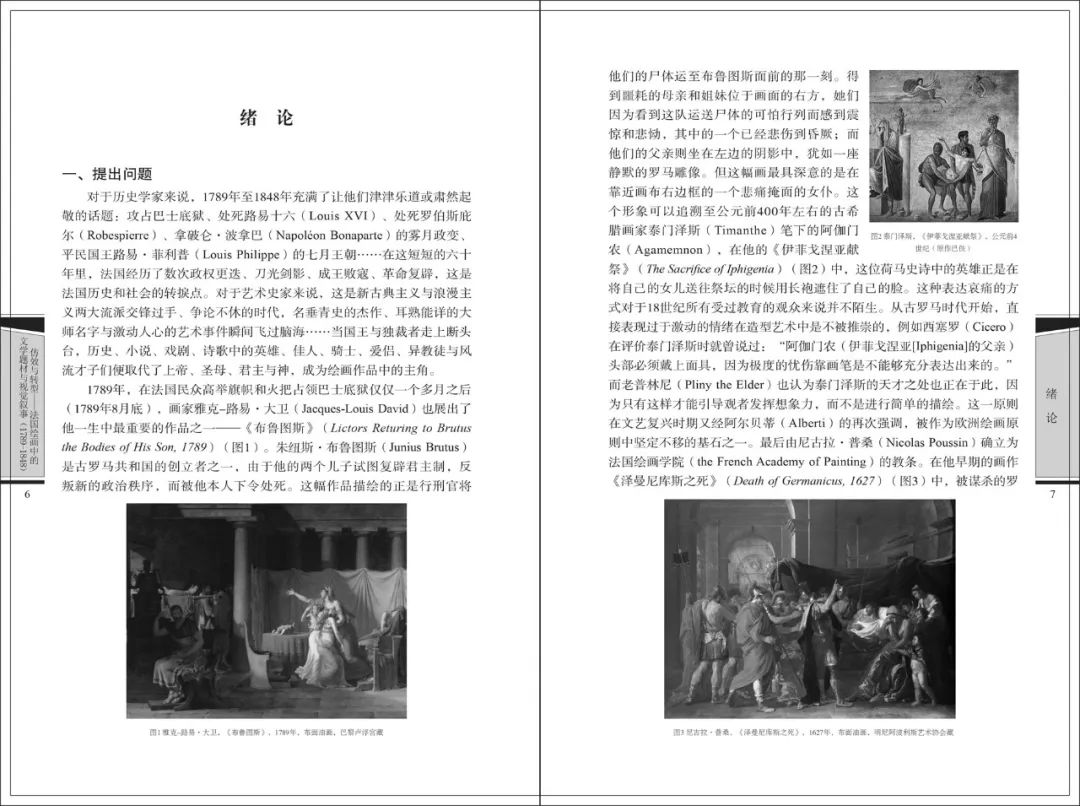

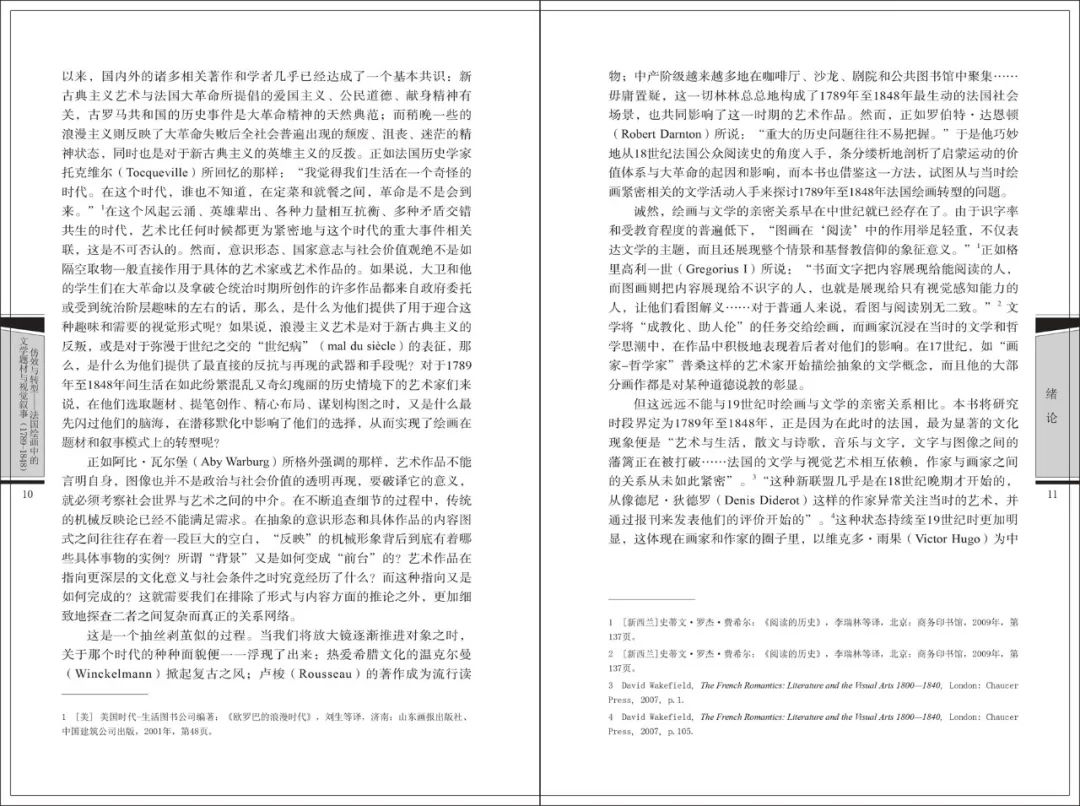

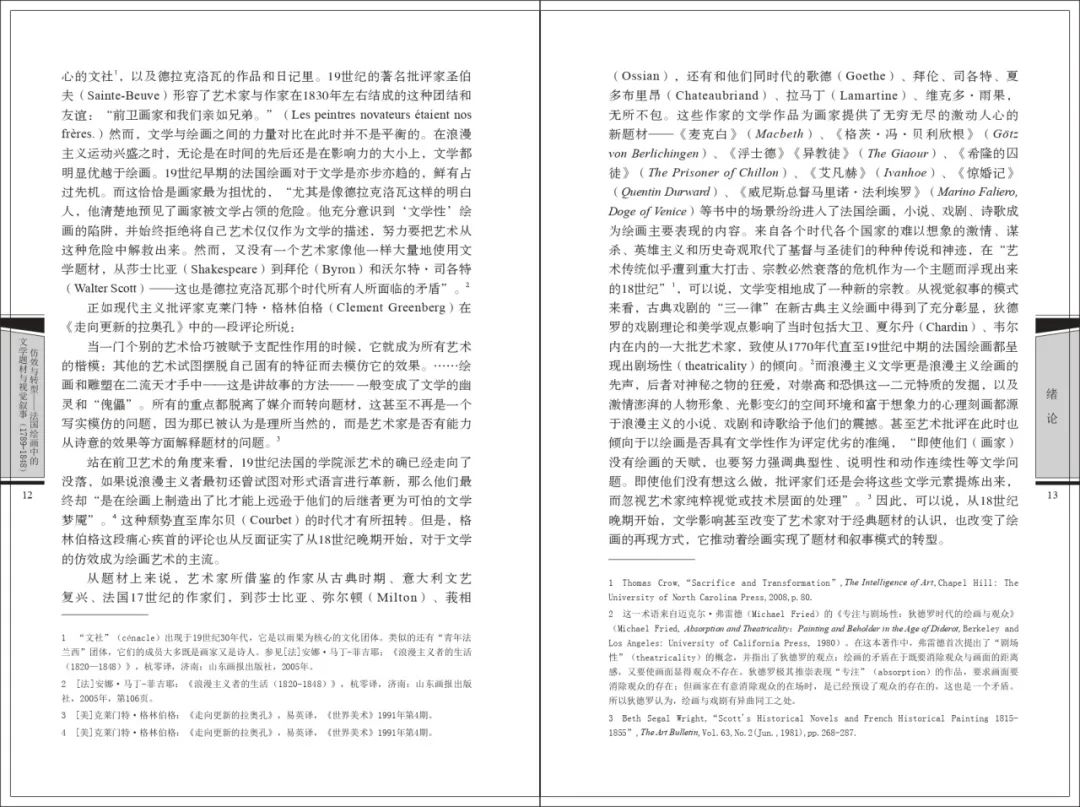

格林伯格紧接着谈道:“当一门个别的艺术恰巧被赋予支配性作用的时候,它就成为所有艺术的楷模:其他的艺术试图摆脱自己固有的特征而去模仿它的效果。主导艺术也同样试图吸收其他艺术的功能。处于从属地位的艺术通过各种艺术效果的混合而被歪曲和变形;它们在努力获得主导艺术效果的过程中被迫否定了自身的性质。但是,从属性艺术只有在这种方式中才会被歪曲,即当它们达到这样一种技术熟练的程度从而使它们能够假装掩盖其媒介的时候,换句话说,艺术家必须获得这种超越其材质的力量,以便消除它在外表上所热衷的幻象。”比对17至18世纪,正好是从两个方面反映了格林伯格的论断。一个方面是文学的快速发展和强大,包括诗歌、小说、戏剧,以及相适应的社会条件,识字率的提升、印刷出版的繁荣、启蒙思想的传播,等等,这些条件都不是绘画艺术所能共享的。另一方面是艺术的文学化,尤其反映在历史画上面,历史画是高级艺术的宝座,所以历史画的文学性转向也决定了整个绘画艺术的走向。

杨冰莹这本著述的研究主题正是由此而来。从格林伯格将17世纪视为文学化的开端,至18、19世纪,绘画对文学的模仿与附庸达到了前所未有的程度。罗杰·弗莱(Roger Fry)在批判描述性绘画(descriptive painting)时说:“描述性绘画包括一切宗教画、历史画和风俗画,这是西方传统绘画的基本方式,与文学性、情节性内容和戏剧性的处理手法密不可分,人们看到的是对于某个生活片断的解释,或对某个历史场面作文学插图式的说明;到19世纪下半叶,这种创作方法受到普遍怀疑,问题的焦点在于艺术所要表现的是什么?”在现代主义者看来,古典主义不断走向文学性的过程,就是其逐渐衰落的过程。如果我们再结合波德莱尔的古典主义批判,就可以看到,古典主义的终结也就意味着文学性的终结。从这个角度来说,艺术对文学的仿效背后潜藏着一条风格转型的隐线,这种转型又与社会文化息息相关,此书所要解释的就是这个问题。

目 录

摘要 序 绪论

第一章 启蒙时代的遗产

1. 文人角色的转变与职业作家的出现

2. 印刷术的力量与文学的平民化

3. 阅读的普及与教育水平的提高

4. 作为公共领域的剧院

第二章 文学下的反叛:从高乃依的《贺拉斯》到大卫的《贺拉斯兄弟的宣誓》

1. 古典主义文学中的二元对立

2. 贺拉斯与爱国者

3. 大卫的《贺拉斯兄弟的宣誓》

4. 动作的革命

5. 舞台上的贺拉斯

6. 戏剧性与 18 世纪末法国绘画的转型

第三章 英雄背后的阴影:1790至1810年代的法国绘画

1. 新古典主义中的逆流

2. 哥特式文学的兴起

3. 画家-诗人与流亡作家

4. 法国的反动

第四章 浪漫主义者的生活

1. 1824 年沙龙

2. 剧院里的斗争

3. 阅读的时代

4. 作为偶像的文学家们

结语

1. 1848 年以后的法国绘画

2. 双重转型

参考文献 后记

小皮埃尔·威尔,《勃艮第旅馆剧院》,1767,素描

雅克-路易·大卫,《贺拉斯兄弟的宣誓》,1784-1785,布面油画,巴黎卢浮宫藏

安尼-路易·吉罗代,《阿达拉之死》,1808,布面油画,巴黎卢浮宫藏

荷拉斯·韦尔内,《马泽帕》,1826,布面油画,德国不莱梅艺术馆藏

保罗·德拉罗什,《简·格雷女士的行刑》,1833年,布面油画,伦敦国立美术馆藏

后记 杨冰莹

对于艺术史而言,绘画中的文学题材是一个老生常谈的话题。这导致本书的主题看起来略显陈旧和缺乏吸引力。但是,正如一颗掉落的苹果暗藏着万有引力的规律,一种司空见惯的现象背后是否也隐含着某种深层的历史动因呢?

正是这一疑问激励我探究19世纪法国绘画中激增的文学题材背后的文化含义,并以此为题写就了我的博士论文,而本书正是在博士论文的基础上修改完成的。因此,在本书付梓之际,我要格外感谢我的导师易英先生。自2003年至2013年,我一直就读于中央美术学院美术史系,硕士和博士阶段皆跟随易老师学习。在易老师为我们开设的一次次的讨论课上,我认识了布克哈特、赫伊津哈、瓦尔堡、帕诺夫斯基、巴克桑德尔……也正是在易老师的启迪和指导之下,我选择了文化史的方法来探究艺术史的问题,从而完成了一场跨学科和跨媒介的学术之旅。在央美的十年学习生活给予了我今后从事艺术史研究的丰富的专业知识,但正如康德所认为的,知识是无限的,关键不在于占有无限的知识,而在于占有知识的形式。易老师正是通过他渊博的学识、惊人的记忆力和缜密的思考向我们展示了作为知识形式的美术史,教会了我们如何在庞杂无尽的知识世界找到认知、读解和书写艺术史的途径。而这也成为我毕业之后教学和研究工作中一笔取之不尽的财富。

此外,我还要由衷感谢天津美术学院郭雅希教授和天津人民美术出版社杨惠东社长给予我的无私帮助,使我在纠结焦虑之时豁然开朗;还有诸位负责校对、设计和排版印刷等工作的老师和同仁们,未能一一提及,在此一并致以深挚谢意。

对于文化史来说,一切艺术的形式都是人类记忆的载体;而对于一本著述而言,它不仅是一名学人潜心研究的成果,也承载着一段求学与探索的人生经历与宝贵回忆。而今我已年近不惑,回首青涩而执着的学生时代,无比怀恋的同时也有些许唏嘘感慨。但以此书作为青春的留念,愿在今后的学术生涯中依然保持一颗赤子之心。

左右滑动查看书影图片

美术学博士文丛 仿效与转型:法国绘画中的文学题材与视觉叙事(1789-1848) 杨冰莹 著 天津人民美术出版社 ISBN 9787572907715 2024.1 ¥98.00

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨仿效与转型:法国绘画中的文学题材与视觉叙事(1789-1848)

规划问道

规划问道