本文为长江学者、上海市工程勘察设计大师、同济大学建筑与城市规划学院景观学系主任章明教授在2024年度“中规智库”规划创新年会上发布的报告记录,欢迎分享。

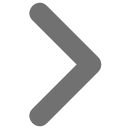

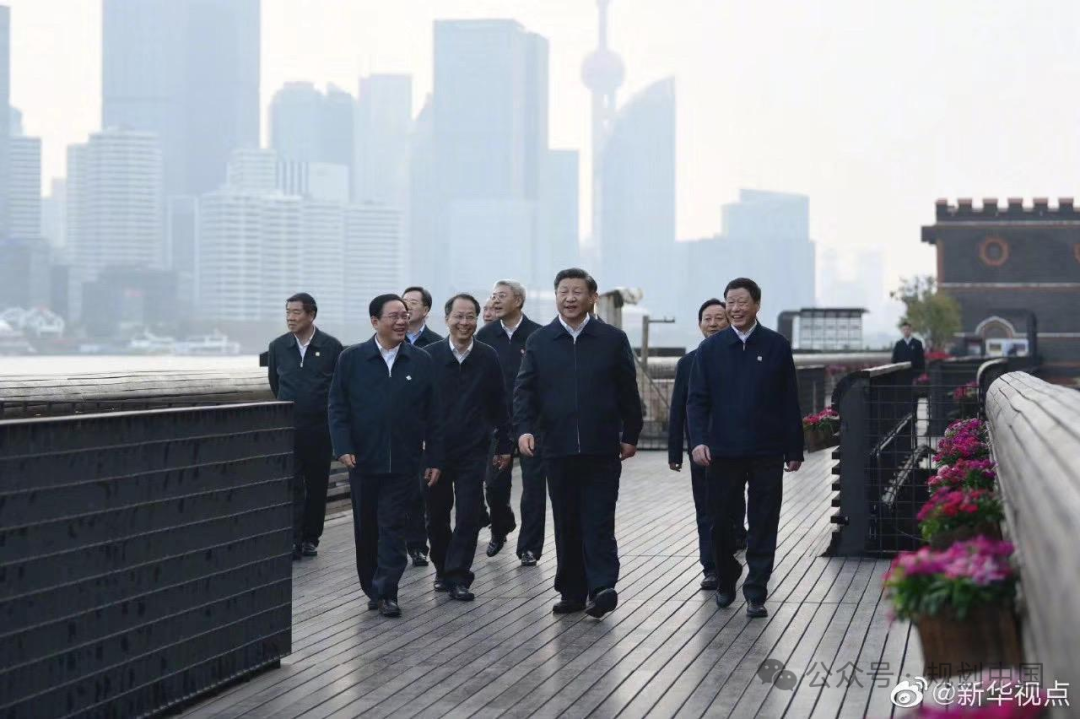

2019年11月2日,正在上海考察的习近平总书记在杨浦滨江公共空间杨树浦水厂滨江段,沿滨江栈桥察看黄浦江两岸风貌。

习近平总书记指出,这里原来是老工业区,见证了上海百年工业的发展历程。如今,“工业锈带”变成了“生活秀带”,人民群众有了更多幸福感和获得感。人民城市人民建,人民城市为人民。在城市建设中,一定要贯彻以人民为中心的发展思想,合理安排生产、生活、生态空间,努力扩大公共空间,让老百姓有休闲、健身、娱乐的地方,让城市成为老百姓宜业宜居的乐园。

城市公共空间——“人民城市”的建设需求

“人民城市“的根本属性……以共建为根本动力,以共治为重要方式,以共享为最终目的,努力打造人人都有人生出彩机会的城市、人人都能有序参与治理的城市、人人都能享有品质生活的城市、人人都能切实感受温度的城市、人人都能拥有归属认同的城市。

——《中国共产党上海市第十一届委员会第九次全体会议》,2020

滨水公共空间再生涉及的相关要素日益广泛,要素之间的关系日趋复杂,而目前各工种相对独立的工作模式在处理复杂要素间的环境问题时已初显“捉襟见肘”的态势。

促进城市规划学、建筑学、风景园林学以“大环境观”的立场和新的实践方式参与社会进程,提出 “八合一”理念,即搭建城市设计、建筑设计、景观设计、市政设计、水工设计、生态修复、智能设计和艺术设计协同合作的跨学科研究框架与实践平台。并在该理念下,构建城市滨水空间再生体系的6个维度。

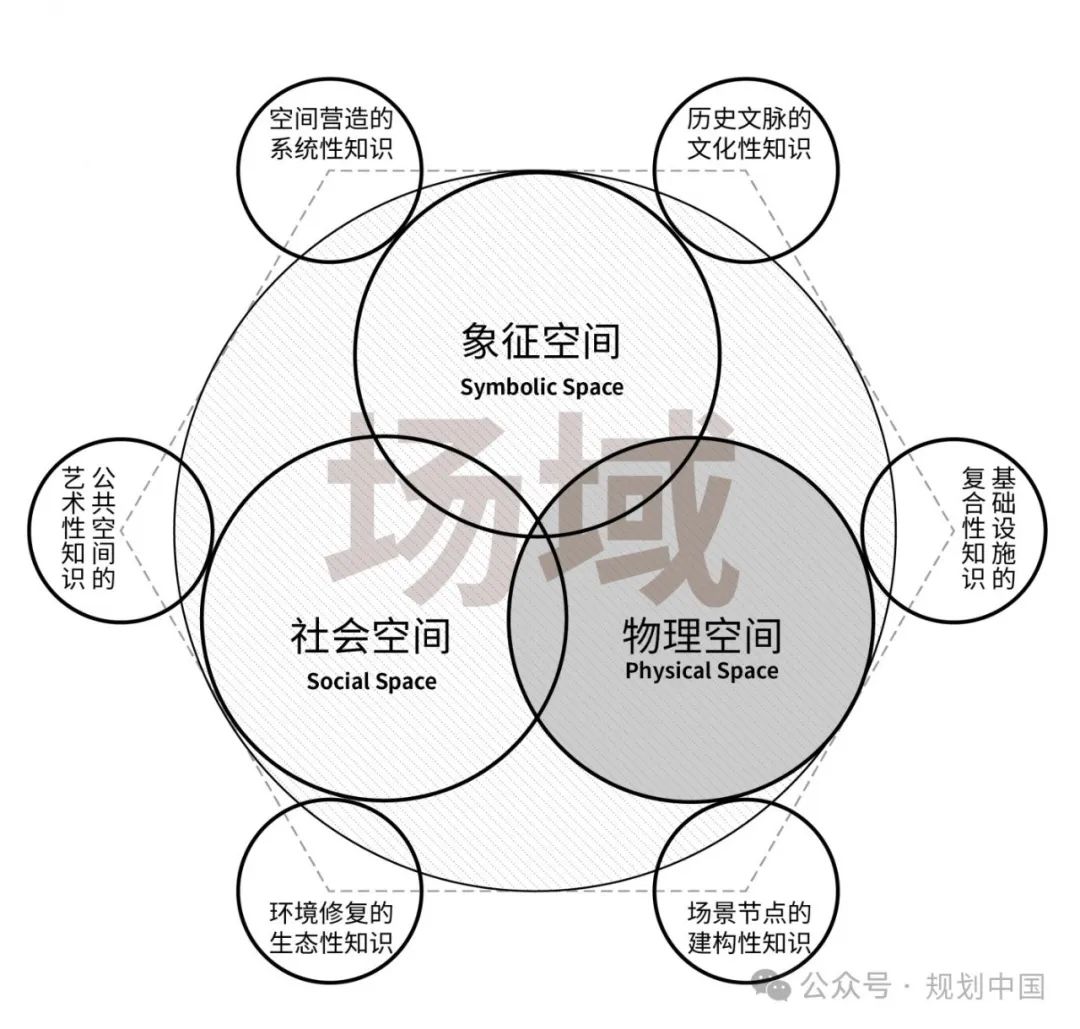

六大维度主要包括一是系统化空间营造,城市设计思维要介入,系统化地对空间进行组织;二是历史文脉延续,强调历史是一个流程,是叠合叠加的关系,流到现在还会流向未来,三是基础设施复合,四是场景节点营造,滨水空间是线性空间,重要的节点起到非常好的显示度作用,五是生态环境修复,重点谈高密度人居环境下小生境的营造和小的生态环境自我循环和自我净化能力提升,六是公共艺术植入,涉及城市文化和城市美学,今天讲其中的基础设施复合。

污水处理厂、调蓄池、变电站、垃圾处理厂等等一系列的公共基础设施为城市提供了巨大支撑和服务的功能,有没有可能我们让基础设施从后台走向前台,能融入到城市公共空间当中,能跟日常生活更直接地紧密相关,我们在探讨这种可能性。土地复合使用及存量空间释放给公共空间带来增值,我们一直在讲提质增效,城市基础设施是很好的抓手。

我们做过统计,公用设施用地平均占城市建成区用地面积的2.48%左右(不包括道路交通设施用地),以深圳为例,1000平方公里的建设用地市政基础设施用地大概占31平方公里,如果能释放出30-50%的量作为城市公共空间,作为场地复合用地,深圳可以释放出约10平方公里的公共空间,这对城市有非常大的贡献。

上海市:公用设施用地14.31 平方公里,建成区面积1242平方公里

天津市:公用设施用地19.61 平方公里,建成区面积1237平方公里

广州市:公用设施用地32.27 平方公里,建成区面积1645平方公里

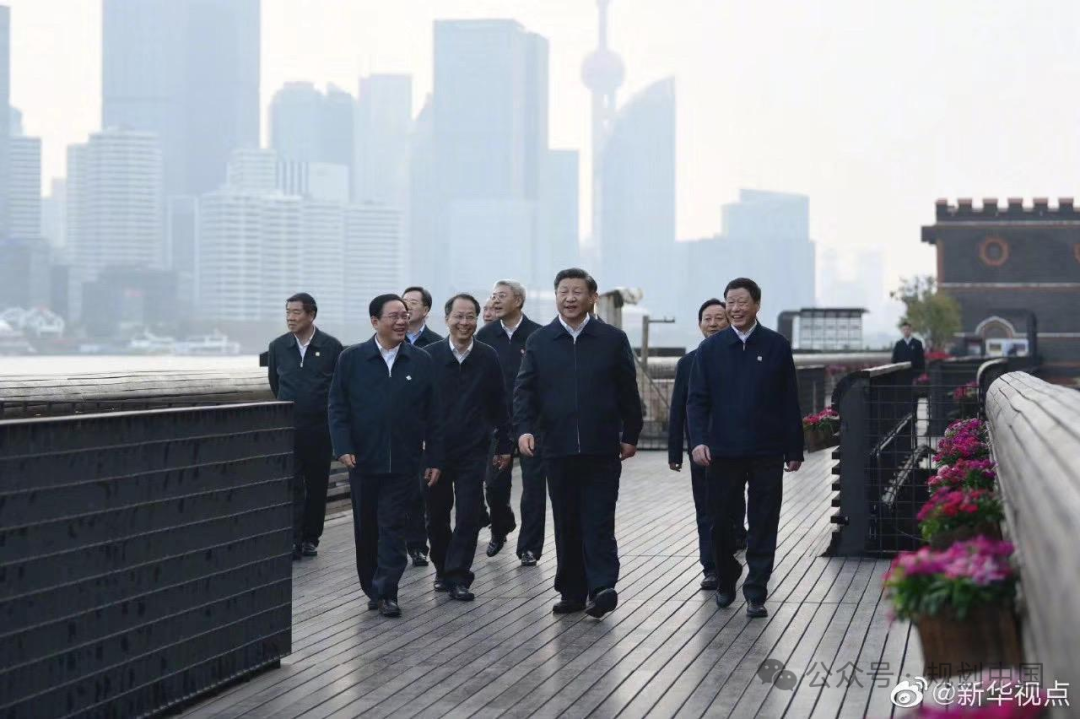

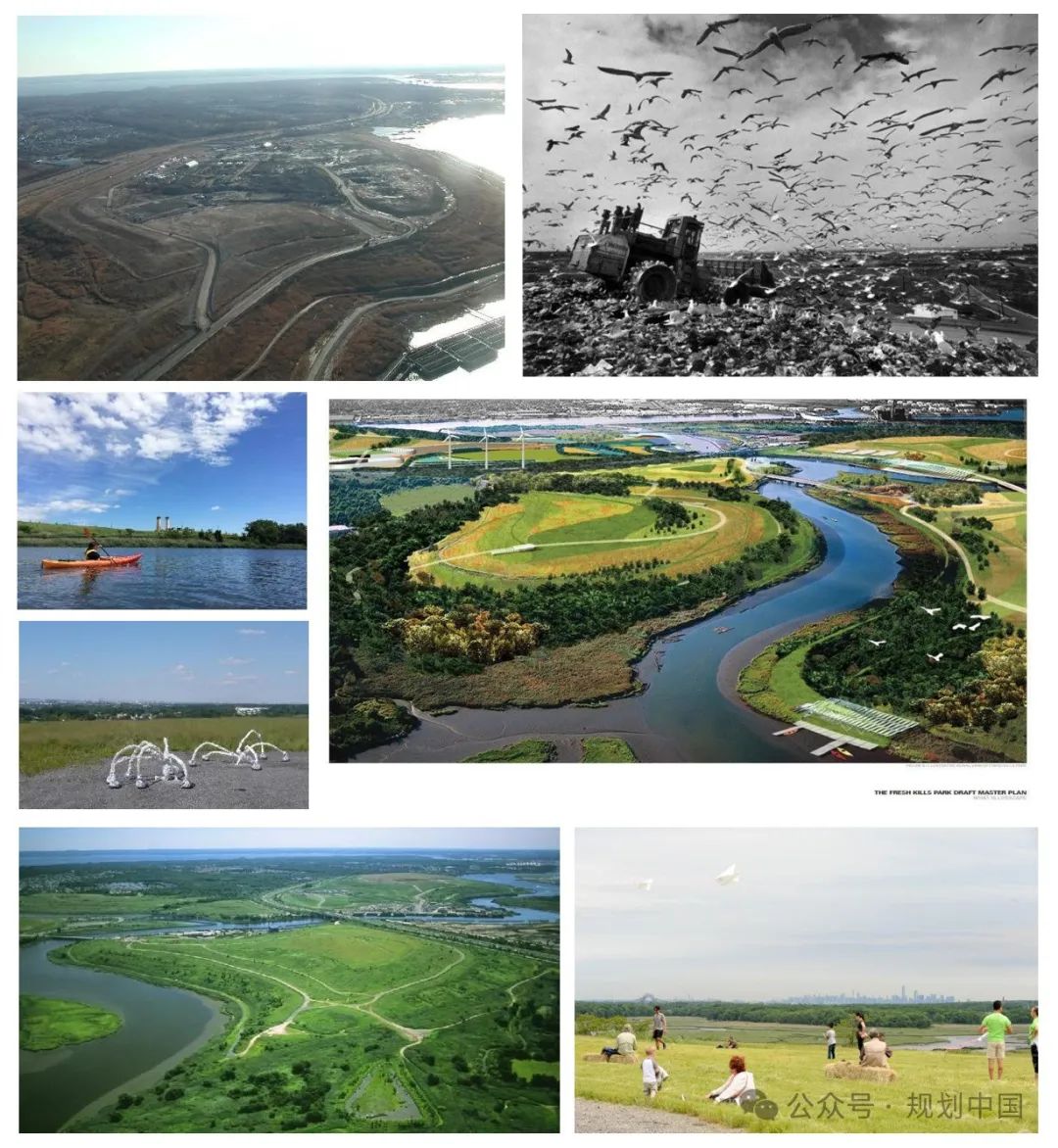

无论是路易斯·康对费城交通流线的研究还是景观都市主义(基础设施都市主义)的倡导人提出的概念,即城市基础设施所构成的抽象化系统关系,都说明了城市的基础设施呈棋盘式均布的状态,与城市的关系无处不在。举个例子,纽约清泉溪 Freshkill ,占地890公顷总面积(约3倍于纽约中央公园),曾经是世界最大的垃圾填埋场,改造计划实施后,其中283公顷开放为公园,容纳徒步、划艇、公共艺术节等各类活动。

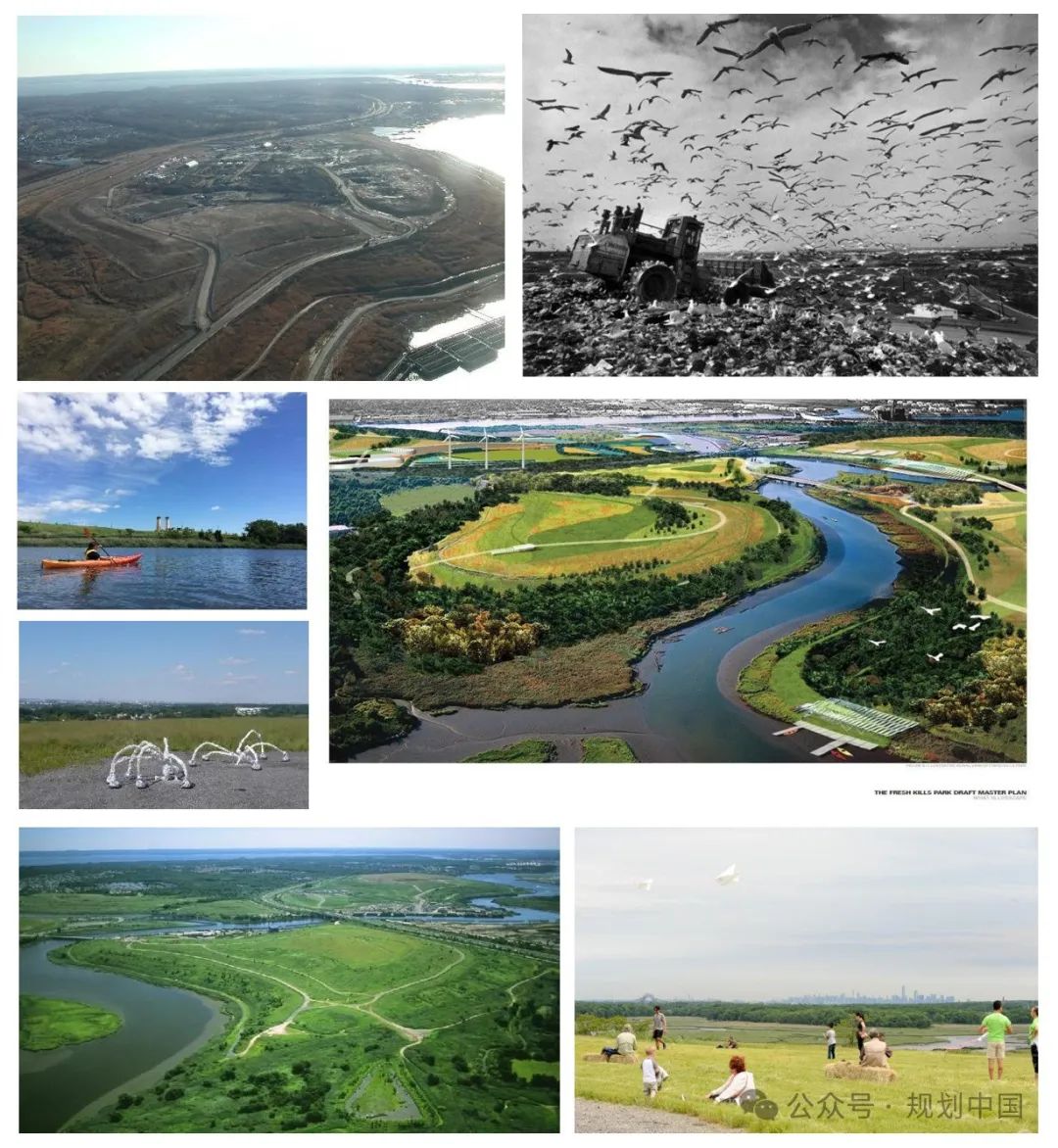

高线联盟 High Line Network在全美范围内已有47个项目,通过改造废弃的城市交通基础设施,转型成为城市公共空间,为城市基础设施再生创造可能。

城市基础设施其本质是一种公共空间,它“能够在城市中建构起一张人工地表网络,成为城市生活的载体”。城市基础设施的复合化、景观化正逐步获得共识,通过全景化空间塑造建筑与环境的暧昧关系,以此建立基础设施与人和人活动之间的联系。

基础设施复合的提出能够在有限的用地条件内实现土地节约、公共空间节点和标志性建筑的塑造,完善公共空间网络、提升城市环境品质、激发使用人群公共活动。

城市基础设施的效用已不再局限于常规的“灰色基础设施”(如交通、能源、水利工程),而是拓展并发展出社会服务、文化服务和生态服务等维度的功能内涵。关注理论解读、更新模式、发展范式,梳理基础设施的复合化与景观化趋势,提出“场域基础设施”概念,倡导以“场域基础设施”为导向的城市空间营造。

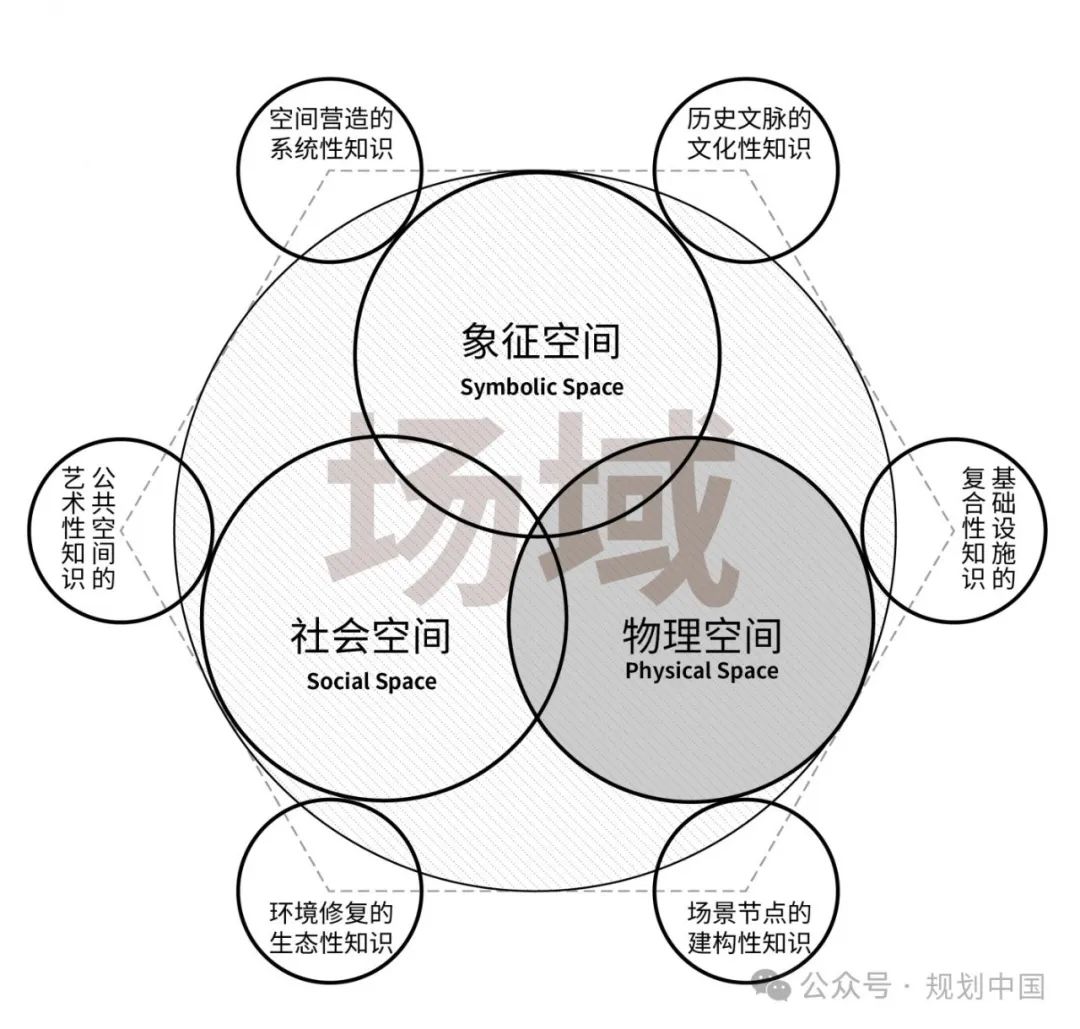

“象征空间”和“社会空间”对应非物质的文化、社会、经济和政治等领域;“物理空间”对应的物质世界既包括有型的城市形态,也包括城市中的自然生态和环境。共同决定着城市建成环境的整体品质。

“场域基础设施”的理念包含了城市基础设施、景观基础设施、绿色基础设施、数字化基础设施,基础设施都市主义、基础设施建筑学,与工程学、风景园林学、城乡规划学、建筑学、社会学、生态学、经济学、地理学都有紧密的关联。我们把社会学的“场域”概念引入进来以后对基础设施进行重新的理解和定义,如果从自然和城市两个维度,从公共服务、城市生活到生态服务、环境承载力,包括基础设施动能的角度,“场域基础设施”的定位是把城市与自然、生态服务、环境承载力与公共服务、城市生活进行很好的链接。

四大要素:物质空间、参与主体、政策法规、工程技术;

四个维度:空间的多义性;协作的多元性;规则的灵活性;技术的动态性。

5 基础设施复合化与景观化策略——公共空间网络建构的新契机

“由于基础设施是对公共资源的运输与分配,且由于它们的大量重复性和对日常生活的深层介入,其本质是一种公共空间,能够在城市中建构起一张人工地表网络,成为城市生活的载体”。

——斯坦·艾伦《基础设施都市主义》,1999

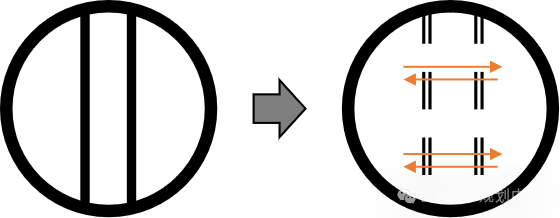

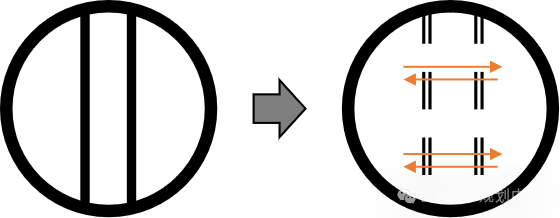

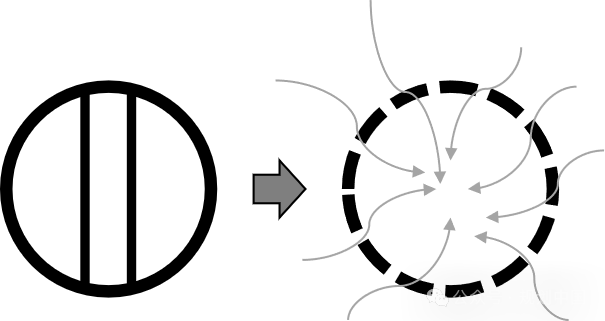

对建筑体量细化处理,形成多维的空间层次,本质是对边界的解读与再构:将技术自治体边界从封闭调整为动态边界。变化起伏的界面更有益其融合于人的行为路径,从而修正“边界(boundaries)”向“交界(borders)”过渡。

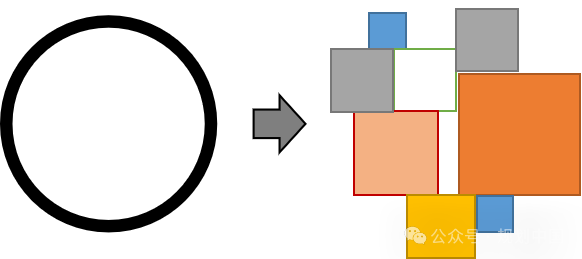

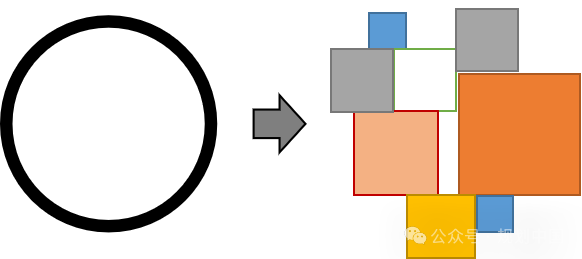

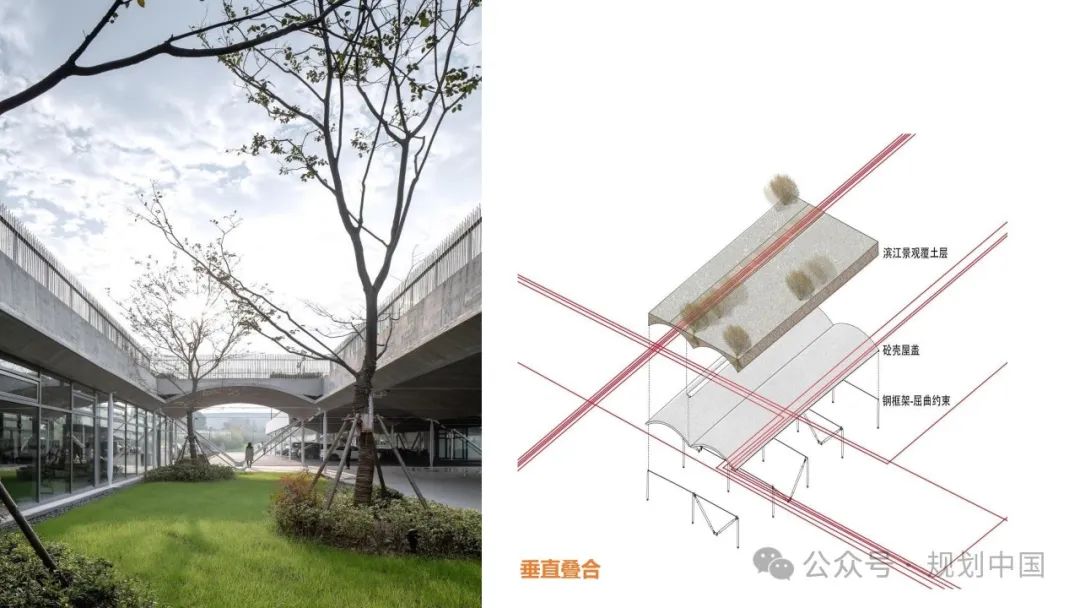

现代城市快速的增长带来诸多不确定性,带来对建筑时间和空间上冗余的思考。推动土地混合使用,垂直划分土地使用权,保有建筑与这个时代“同步式”成长的可能。在这一思考下,传统的清晰和完整的建筑形象被颠覆,建筑本身能讲述出自身再造的过程,也呈现出时间叠合的形态特征。

尽管公共生活发生了转变,但公共生活“并没有消失,而是发生了重组”,支持这种未确定的重组,促使了我们去赋予建筑多元化的内涵,针对通用性空间进行设计探索(包括应对设备在空间复合中的问题),允许城市、环境、公众之间发生更多合作,以提升建筑系统涵容度的方式来进行容差性修正,锚固于场地形成关系网络。

复合+动态:立足于物质空间,形态、功能、文化与生态四个维度上的叠合构成了基础设施空间的多义性。

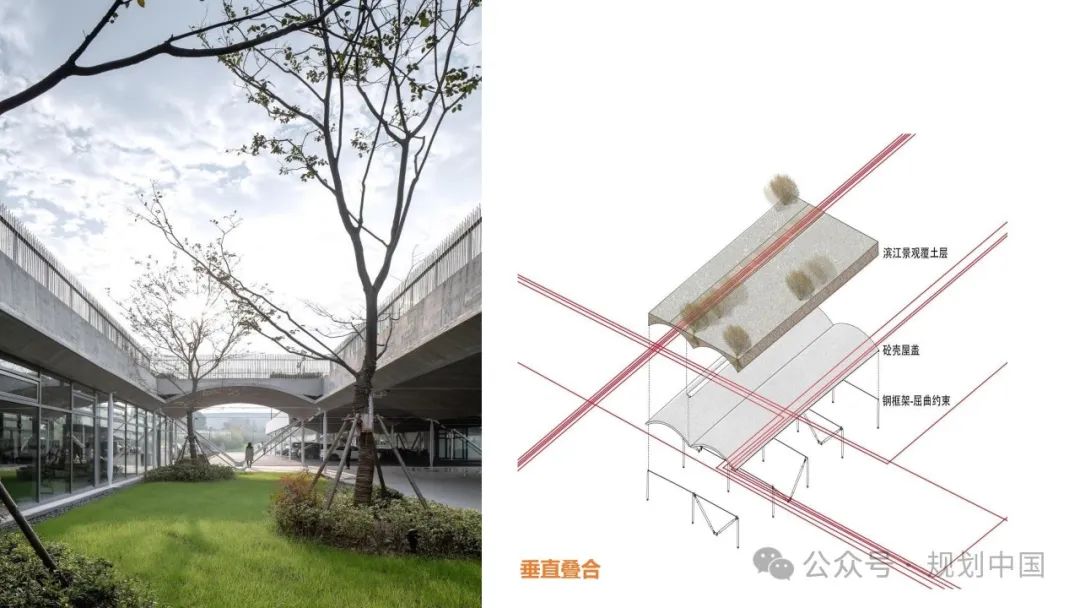

杨浦滨江原烟草公司机修仓库在完全拆除和完整保留之外寻得了一条新的出路。这是一个通过做“减法”而得以再生的建筑,一个“拆出来的房子”。城市道路从建筑底部穿越,同时做了桥屋和立体花园,解决了变电站、救急物资库、泵站等基础设施融入到建筑群中等诸多问题,节约了造价,提高了复合性,同时又创造了良好的景观。

打通滨江绿带,不同人流形成立体交错,屋顶空间释放给城市公共空间,底部是安检后封闭的候车通廊,上部三道贯通,跟奔驰中心形成对接,公共绿地与基础设施做了复合叠加。

该段于2019年底打通,是苏州河边最核心的一段,原址更新的加油站将城市驿站、咖啡厅、展厅、超市等功能复合,成为城市的新场景。

活力谷地块位于龙城公园西南侧,将地铁停车场上部复合设计成为体育公园,为周边提供体育公共服务设施,成为山体公园中有机的功能板块。生态修复的同时把活动功能提供给城市。

项目位于台州湾入海口西侧的椒江南岸的城市核心区段。在提高防护标准的同时,植入复合的城市功能,践行生态保护理念,推动椒江南岸公共空间向“生活秀带”的转变,实现融塘于城,还塘于民,兴塘于业,弘塘于文。

设计以海塘提标改造为基础,加设二级生态护坡,将防护标准从50年一遇提高到100年一遇,同时采用生态固坡技术将硬质驳岸生态化,形成呼应潮水涨落的消落带。护坡坚固耐冲刷,在生态化的同时有效地增强滩涂的稳定性,极大改善海塘的安全。

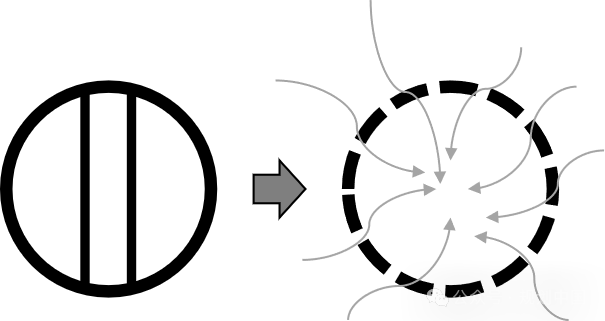

多元+协作:面对存量模式下复杂的城市更新项目类型,传统模式下业主方、设计方和管理方构成的三方关系难以解决现实中的复杂问题,破题的关键在于寻求“多元系统 + 多元主体”的新模式, 以一体化设计策略实现既有基础设施的复合化利用。

在滩涂用地上进行驳岸生态化修复,修复之后可以被水淹,在没有被水淹的前提下可以提供公共服务,永宁河水经过生态处理之后变成Ⅲ类水流到水池当中,可触碰,可游玩,作为基础设施的防洪堤承担更多的城市功能。

80年代末做的吴淞路闸桥用了十多年被拆掉,留了桥墩,做公共空间时在桥墩顶上做了小的介亭。将垃圾处理站二层拆除,重新进行功能梳理,保证底层原有的泵房、变电站和倒班房正常运营,顶上架设轻质钢结构叠合驿站功能。

以龙城公园活力谷为例,在规划中该地块规划性质为公园绿地+轨道交通用地+交通场站用地的混合用地,在实施过程中,地铁16号线停车场按地下建筑建设形式对用地进行分层出让,利用地下空间进行开发建设;活力谷按公园建设形式在地面空间进行开发建设。

协作+动态:叠合生长是意味着垂直方向上划分土地使用性质或土地使用权属,是对土地复合利用的实践。强调在土地利用规划、城市总体规划的编制中部署土地资源集约利用,配合市场与监管机制协同作用。

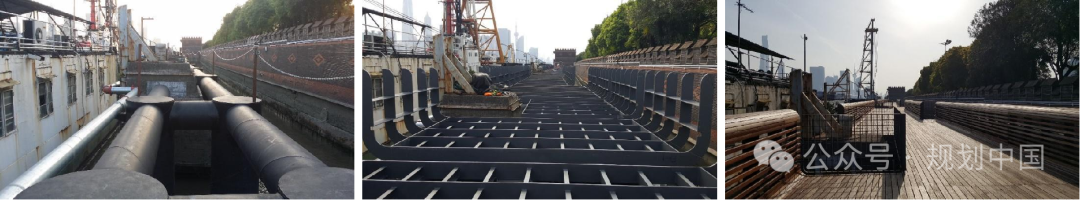

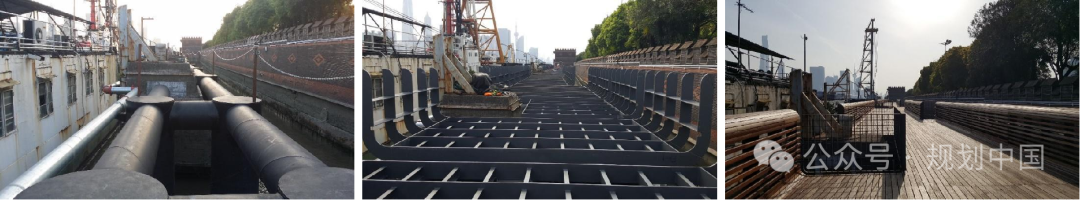

在杨浦滨江段贯通过程中,将输水管外部的防撞桩顶部释放给城市公共空间,架设菠萝格硬木,形成了535米长的木栈桥,既不侵占江面面积,又不减少行水断面面积。高桩码头是打捞局的作业码头,艺术家在码头上做了地绘的大地艺术作品,平时向老百姓开放,分时共享,需要作业时可临时封闭。

动态+创新:工程技术的进步促进创新的应用方式,在重大项目中的应用创造出新型的功能复合模式,拓展了城市公共空间的类型。另一方面,工程技术的进步将直接影响建成空间的形态和开放度。

案例:

改造后的加油站兼作驿站,二层设咖啡厅,实现多功能化。

小结

针对公共基础设施目前总量供给不足、服务品质有待提升,补短板与提品质双重压力叠加,土地资源紧张,大量设施落地难的问题,积极探索功能多元复合、土地节约集约的空间利用新模式,提升公共基础设施建设水平,提升城市空间品质。

建议鼓励各类用地性质与市政公用设施用地、交通设施用地和公共管理与服务设施用地的混合使用,在保障各类公共设施建设规模和使用功能的基础上,在不影响和干扰各类设施的使用的前期下,大力促进混合开发、建设和使用。

由于城市建设机制、土地出让机制和运营管理机制的不同,公益性用地与开发经营性用地之间在混合使用时还存在一定的障碍,例如部门间存在行政壁垒,多方协调缺乏统筹性,复合用地的土地出让模式、行政审批流程缺乏细则等等,基础设施的复合化任重道远。

注:本文根据演讲视频整理,已经作者审阅.

原文始发于微信公众号(规划中国):“场域基础设施”的理念与行动

规划问道

规划问道