新疆题材之于中国近现代美术

段牛斗 美术研究 2024.2

民族与国家建构是中国近现代史的核心命题,边疆民族题材美术创作涉及艺术、知识和国家的现代化,其中蕴含着丰富的人类学、社会学信息,因此,新疆主题的来源、路径和内涵值得继续发掘。本文围绕画家、作品和事件展开,包括相关的艺术门类、文化现象及社会背景,旨在揭示图像之外的历史细节。对于中国近现代美术与少数民族题材艺术创作,在不同视角下,仍有更多细节和信息有待于深入研究。

新疆;边疆民族;中国近现代美术;中华民族视觉形象

近年来,民族图像与国家建构逐渐受到学术界重视,陆续举办了一些相关主题的展览,例如:四川美术学院美术馆“见闻、记忆与理想建构:1949年以来的川渝少数民族题材版画展”、中国美术馆“闪光的刻痕:徐匡绘画作品展”、中央美术学院美术馆“心影馨香:孙宗慰绘画主题展”及“写生新疆:20世纪以来新疆主题创作研究展”等,从各种角度呈现了不同时代艺术家对于这一题材的表现。上述展览旨在从与边疆民族题材相关的画家、作品和现象当中梳理出一定的历史线索,并强调文化、社会语境。

美术史研究以图像学、文献学为基础方法,不过,从美术作品到视觉文化的转向之中,如果辅以人类学、社会学等学科视野,可以从看似普通、平常的题材背后考证出纷繁复杂的历史信息和政治内涵——是笔者持续关注少数民族题材艺术创作与中国近现代美术的最大收获。

显然,不同地域、族群对于民族图像与国家建构的意义并不相同,本文研究主要围绕新疆及相关题材展开。

1

新疆题材美术作品的来源、内涵与影响

新疆在中国转向现代化民族国家的过程中扮演了重要角色,从而被文化艺术领域所重视。不过,对这一问题的考量经常容易局限于一般意义上“少数民族题材美术”的范畴,实际上,在这一定义之下至少包括但不限于三个层面的内容:首先,中国近现代历史所涉及的诸多概念存在非常复杂的演变历程,尤其是关于国家、民族和艺术,虽然已经习以为常,但是并非理所当然,必须回归历史环境,才能真正理解这些概念。其次,在1949年以来的政治话语中,“少数民族”在社会领域有约定俗成的内涵,既有封建王朝的遗产,也有源于苏联的影响,但是这一概念并不足以描述或涵盖中国族群的复杂性,因此,如果不对“少数民族”的语境、来源进行辨析,则难以深入讨论中国的边疆民族问题。第三,在社会主义文艺政策影响下,少数民族题材艺术作品形式非常多样,对美术作品的研究无法脱离同时代的文学、电影、音乐、舞蹈等其它艺术形式,而且创作群体的背景、动机和目的也有很大差异。总之,“少数民族”并非“元概念”,对相关议题的研究往往忽视了这些复杂的状况。实际上,已有学者在关注这一领域,并意识到其重要性,不过现有结论多数以描述为主,通常简单化地将边疆民族与写生、技法等内容相联系,缺少其它学科方法的支持,所以普遍缺乏研究和思辨的深度。

“边疆”和“民族”的概念经过了长期的演变,并非单一、固定或均质的,其内部复杂的历史信息已经超越中国当代社会叙事。这一演变进程与艺术领域存在一定距离,艺术家能够接受到的内容往往只是知识生产的最终结果。

民族边疆是中国艺术的重要题材,代表了历代艺术家对于中国文化和地理边界的想象。在封建社会末期,现代化的民族国家形态和国际政治关系逐渐确立,从乾隆皇帝的“十全武功”到晚清关于海防、塞防的争论,“边疆”的内涵和外延即将发生重要的变化——清代画家华嵒、任伯年的边塞绘画便创作于这一时期,虽然是常见题材,但早已超越了历史想象而具备了一定的现实意义。光绪八年(1882),主张新疆建省的左宗棠谓之“他族逼处,故土新归”,“新疆”于是得名。此后,新疆与中原汉地不同的文化、自然特征越发受到关注,加之政治地位特殊,其形象逐渐变得立体和丰富。在这一过程当中,美术发挥了非常重要的作用,尤其是在交通、科技不便的时代,成为内地社会了解边疆的重要载体。

新疆民族、宗教状况特殊,民国时期对各族的分布、语言和宗教已有深入认知。1935年,盛世才召开新疆第二次民众代表会议,确立了14个民族——与1949年之后经由民族识别而确定的13个世居民族相比,名称、内涵已经非常接近,可见,民国新疆民族划分的成果有其合理性,所以被新中国继承,其中也有一定的苏联因素。

在动荡的时代,民国政府始终没有充分认知边疆民族状况,也难以应对由此引发的国家危机。不过,受到文化、经济发展的推动,尤其是教育、传媒行业的出现,新疆近代美术事业逐渐兴起。在抗日战争期间,为了宣传救亡、凝聚国民,加之考察西部、兴办边政的社会潮流,新疆题材美术作品开始大量出现,而且一开始便具有鲜明的政治功能。

在这一背景下,新疆艺术受到社会普遍重视,一批留学苏俄的本地艺术家成为重要的创作力量,例如:著名的维吾尔族舞蹈家康巴尔汗,1942年从苏联学成回国之后曾在各地表演新疆传统舞蹈,尤其是1947年在江苏、上海、浙江、台湾等地的巡演,政治意义重大。同时,出身英属西印度群岛的归侨舞蹈家戴爱莲也在研究包括新疆在内的中国民族民间舞蹈,在1946年的重庆举行了影响深远的“边疆音乐舞蹈大会”。除了产生政治、文化意义,她的舞蹈事业直接影响了叶浅予的绘画创作,最终形成独具特色的水墨舞蹈人物题材。正是由于这一背景,开创了对于西部传统艺术资源理论化、科学化的进程,而且这一进程并未受到国共政权更迭的影响,使得以维吾尔族歌舞为主的新疆音乐舞蹈成为大众熟悉的艺术符号。所以,新中国成立初期的新疆美术作品题材有相当一部分与音乐、舞蹈相关,这一影响一直延续至今。

回归历史语境,与新疆艺术初次走进内地相呼应的是当时流行的西部写生潮流,韩乐然、常书鸿、庞薰琹、吴作人、孙宗慰、关山月等画家深入各地,这一趋势对于中国近现代美术发展至关重要。总之,新疆与内地的文化资源、艺术家群体相互影响,于是,近代的国族建构成为新疆题材最为重要的背景,跨越不同时代,形成新疆相关美术创作的基本特征。

由此,边疆民族题材音乐、舞蹈与美术相互影响,产生了很多题材相近的作品,这一潮流源于抗战,并跨越1949年,一直延续至改革开放初期,尤其以“十七年时期”最具典型性。从1937年到1966年,成为边疆民族题材艺术创作的产生、准备和发展阶段,虽然跨越不同历史时期和社会制度,创作目的也不尽相同,不过始终围绕民族与国家建构的历史背景。

新疆是文明汇聚之地,拥有丰富、灿烂的文化遗产,能够被纳入艺术家视野的题材显然经过严格选择,需要紧扣族群、地域属性并符合意识形态要求。首先,在强调政治功能的时代,对新疆少数民族画家而言,地方文化当中与宫廷、贵族、宗教相关的题材较少被描绘,而人物、服饰和风光等含义相对单纯的内容更加常见——多数作品的内涵限定于革命、建设或地域,而基于民族、历史或文化的表达则是改革开放之后才大量出现。其次,新疆题材的主要创作力量和受众仍然是汉族,由于民族文化差异,“牵扯到宗教问题、民族习惯问题,别的民族刻画这一题材就更困难了”。因此,无论叶浅予、黄胄,或者詹建俊、靳尚谊,社会公众对这些画家个人风格的印象始终是超越特定题材的,即便描绘新疆,也是基于画家和公众的认知,而非追溯边疆民族的本位价值。于是,虽为“新疆题材”,但并不包括新疆相关的所有方面,因为这一题材的内涵已经被严格选择、限定。

显然,政治通过阶级话语而作用于民族,使得新中国的国家、民族动员当中始终存在阶级因素,在强调意识形态的时代尤其明显:

在社会主义时期,无论是民族间的事实上的不平等,还是民族特点和民族差别性,都不是产生民族问题的根本的原因。产生民族问题的根本的原因,是由于各民族中还存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争,还存在着社会主义和资本主义两条道路的斗争。

在社会主义文艺政策和边疆民族题材的话语体系之中,存在众多不同层级、标准的设定,包括汉族与少数民族、中原与边疆、民间与古典、农村与城市等一系列概念的分野——在很多情况下,“民族”的内涵是被限定的,而且,通常要让位于“民间”——“民间”主要对应农村和农民阶级,而城市相关文化现象则会被纳入“古典”范畴。长期以来,民族和阶级深度互构,而且涉及对于文化艺术遗产的改造和发扬,所以,作为一种思维定式而产生深远影响。在新的历史时期,阶级矛盾虽非主流,但阶级视角依然存在:“必须明确认识,现在我国的民族关系基本上是各族劳动人民之间的关系”——因此,“少数民族题材”的实际内涵并不等于字面含义,而是指代少数民族传统文化当中与无产阶级、劳动人民相关的部分。实际上,汉族也有类似的情况——既有基于阶级视角的汉族民间文化,也有用以展示中国悠久历史传统的汉族古典文化,民族特征的呈现必须被阶级、国家的视角所选择,而对于汉族内部地域、族群多样性的反映显然是第二位的,并非是文艺作品表达的重点。因此,艺术家陶醉于民族风情的同时,往往难以意识到这样一种现象:能够参与国家、民族动员的少数民族传统文化元素不仅要经过选择,而且也要在社会经济环境当中具备稳定性和普适性,以应对变化的政治导向和社会环境。

所以,作为美术题材的“新疆”逐渐聚焦于民族风情、自然风光,包括但并不限于如下几种内涵及功能:延续了对于边疆的想象;象征国家统一、阶级解放及民族平等的政治符号;推动时代进步、艺术变革的文化资源和历史机缘——因此,具备多元价值的新疆题材在国家、知识和艺术现代化进程中逐渐确立了非常特殊的地位,而且随着时代发展而推陈出新。

总之,“少数民族”作为认知或概念,其内涵是由阶层、族群或地域在新中国政治和文化架构之中的地位决定的。因此,关于包括新疆在内的少数民族题材艺术作品的研究,实际上是从边疆民族视角对中国近现代社会诸多议题的集中讨论,对这一问题认识不足,必然导致研究结论缺乏说服力。

2

边疆写生对于中国美术现代化的意义

近年来,“主题性创作”受到全社会的重视,主题创作的历史路径源于社会主义制度下的“革命历史画”“重大革命历史题材”等一系列由国家赞助的现实主义艺术工程。所以,在新疆题材开始流行之时,上述诸多概念远未产生,很多作品虽被纳入“主题”的视野,但却来自主题性创作形成之前的时代。

与金戈铁马、气吞万里的边塞诗文不同,对于新疆风情的写生源于民族和国家观念形成关键期的清代中晚期至建国初期,而且经历了认知逐渐丰富的过程,并留下了一些的图像资料。在当时,学术界、政治界也出现对于西部历史文化和社会经济的重视,所以,艺术界与此呼应,画家群体通过写生和考察构建起对于现代民族国家的最初认知。

一般而言,写生是为创作进行准备,只有产生真正的作品,写生的价值才能被最大化。实际上,写生不仅是创作的前提,也影响作品内涵,并深度介入美术领域的组织、训练和传播体系,正因为写生和创作之间如此复杂的关系,所以在特定的历史时期,出现了不重视创作的价值导向。虽然这一状况并不合理,后期逐渐得到改善,但是对于理解当时的美术创作环境具有重要参考价值:由于忽视创作,使画家失去了表达深刻内涵的动力,对于历史、文化等宏大命题缺乏深入思考,最终转向形式探索。因此,不仅很多画家对于少数民族题材的理解基本等同于一般意义上的边疆写生,部分理论家也有类似观点:

少数民族题材有三点是尤为值得注意的:一是它的独特性。这一点,略想想各民族的服饰、形象、生活方式和文化传统就不难明白;二是它的丰富性。各种风情、民俗活动、艺术样式和传承形态都多姿多彩;三是它的原生态。这既包括自然景观的原生态,也指人们情感、精神和心灵的本真和纯洁,还有人与自然一种和谐的整合关系。

图1/[法]让·莱昂·杰罗姆 《地毯商人》 约1887年 布面油彩 86.04×68.74cm 美国明尼阿波利斯美术馆藏

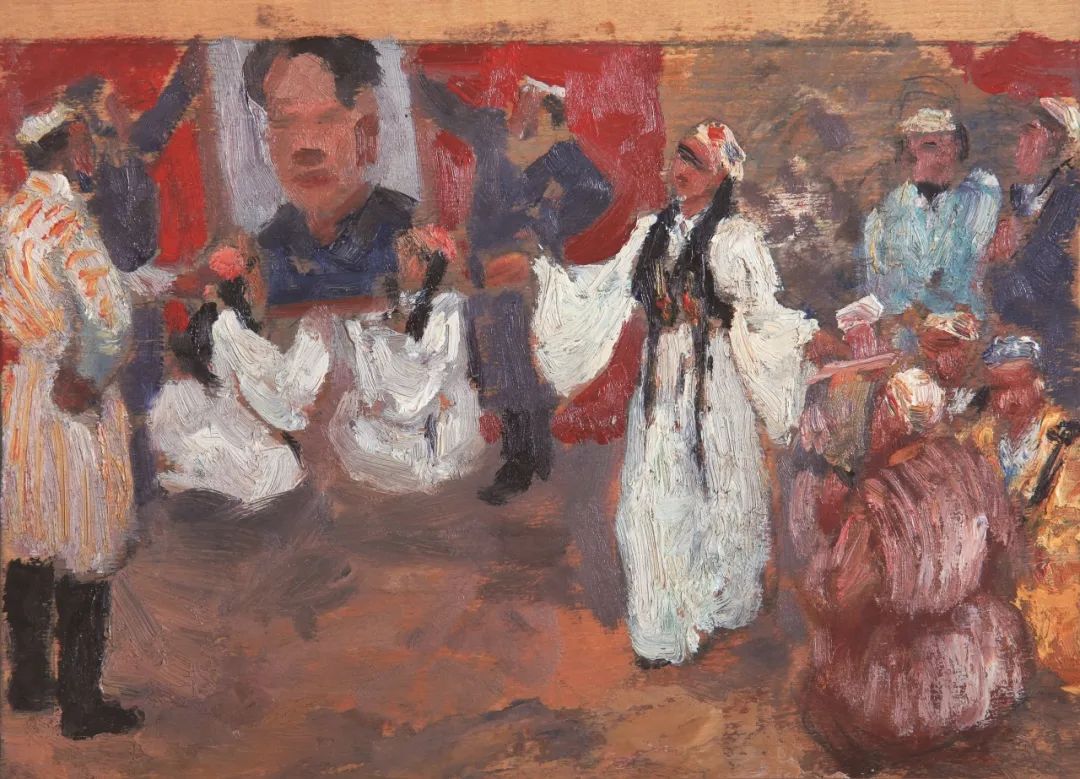

受到各种条件的限制,在1949年以前,新疆题材作品的主题性普遍较弱,多以写生为主,但已经开始出现对于主题的重视。其中,韩乐然的油画《毯市》(1945)是为数不多的追求“主题”意义的作品,临摹自法国十九世纪晚期绘画《地毯商人》(图1)——画家杰罗姆到过埃及,擅长描绘北非等地的风土人情,作品具有浓厚东方主义色彩。这幅作品临摹于韩乐然首次进疆的前一年,说明画家对于西北少数民族尚待研究,反而需要借助欧洲古代画家的视角,但他并未局限于此,进疆之后的作品迅速转向丰富多彩的各族百姓生活——在西北,除了描绘边疆风情、考察文物古迹,韩乐然试图将写生提升到创作的高度:《天山脚下歌舞》(1946)虽然并不精细,但对服饰和舞姿的准确捕捉令人印象深刻,若是对哈萨克族传统舞蹈略有了解,便能立刻确定作品源于写生,而非想象(图2)。不过,韩乐然的观念没有得到进一步实践,只留下了艺术路径的一些局部。

图2/韩乐然 《天山脚下歌舞》(又名《哈萨克歌舞》) 1946年 布面油彩 48×63cm 家属藏

以叶浅予和黄胄为例,两位画家的艺术生涯跨越不同时代,均以水墨人物和民族题材著称,很多作品介于写生和创作之间,不仅开创新的风格,而且也参与了民族和国家形象的表现。解放前,叶浅予的经历和创作已经受到徐悲鸿的重视,并与“新国画”相联系。叶浅予创作于1951至1953年主题为“民族大团结”的系列作品(图3),名称、构图和题材相似,是画家积极适应新社会的体现——由于民族识别尚未完成,作品反映了当时的民族知识,而画家本人也有一定的民族学意识。黄胄曾经跟随赵望云、韩乐然前往西北写生,并且在解放后参军,又相继从西北军区、总政治部调任中国人民革命军事博物馆,军队文艺工作者必然强调政治。尤其是在社会环境要求中国画必须创新的背景下,以叶浅予、黄胄为代表的边疆人物画逐渐被社会和公众广泛接受,内容也不再限于新疆。

图3/叶浅予 《民族大团结》 1953年 纸本工笔重彩 141×246cm 中国美术馆藏

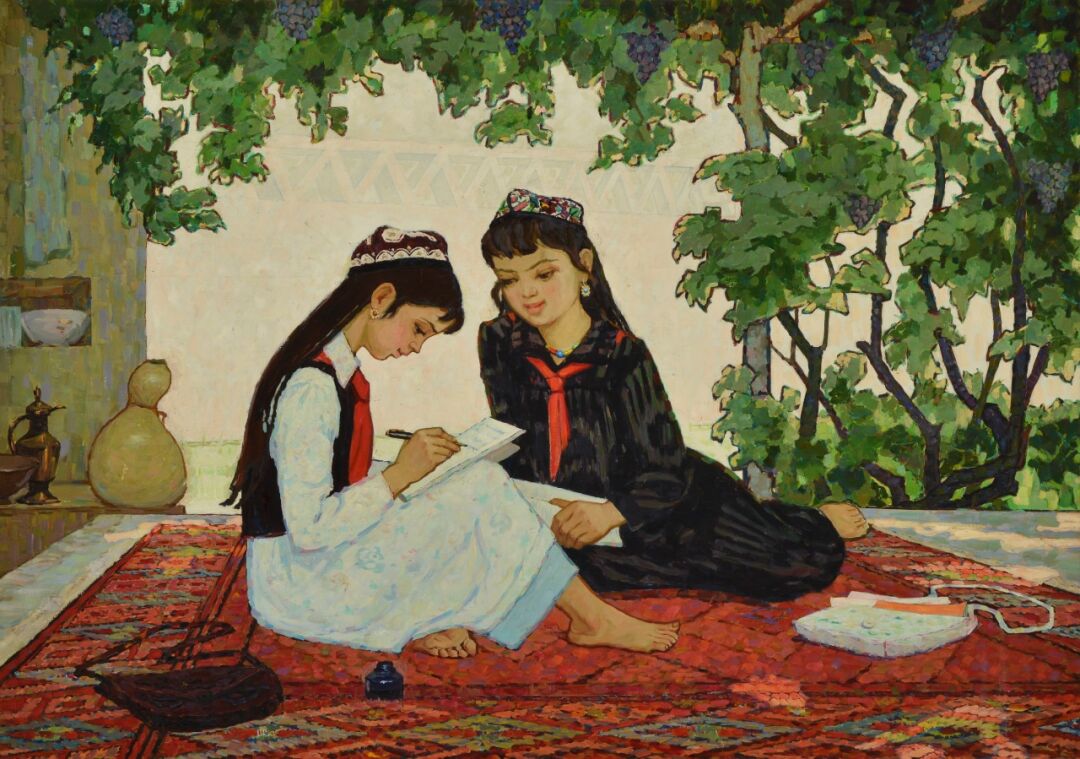

另外,在抗战时期便以描绘甘肃、青海民族风情而著称的孙宗慰,在建国后,仍然试图探索边疆民族题材,曾在1954年为西北民族访问团汇报展进行写生(图4)。

图4/孙宗慰 《新疆歌舞图》(又名《新疆维族舞蹈》) 1954年 木板油彩 20×29cm 家属藏

今天,画家们依然喜欢描绘新疆的风土人情,但是未必知道题材背后的缘由,在经历复杂的双向选择之后,写生和创作之间的界限似乎不再明显,写生味儿十足的画面气氛,以及火热的边疆生活,均成为当时中国画创新的主要特色。在画家选择题材的同时,也不自觉地被时代和社会所选择。

图5/靳尚谊 《塔吉克新娘》 1983年 布面油彩 50×60cm 中国美术馆藏

毫无疑问,靳尚谊创作于1983年的油画《塔吉克新娘》(图5)是1949年以来新疆题材领域最重要的作品之一,被视为中国新古典主义油画的代表,不过,无论是艺术家、研究者或社会公众,基本都忽视了这幅画的少数民族内容,未能意识到其中丰富的人类学、社会学内涵:边疆写生对于创作、教学的意义何在?画家为什么以新疆题材表达如此宏大的艺术观念?新疆题材对于中国近现代美术发展产生了哪些影响?显然,在新疆题材的政治、社会语境之中,维吾尔族所代表的功能、意义已经被限定,难以满足画家对边疆民族特质的追求。因此,人数更少、聚居地更偏远,而且相貌更具备异域特点的塔吉克族逐渐被画家所重视,由此产生了描绘塔吉克族的艺术潮流。《塔吉克新娘》所代表的艺术现象延续了中国美术面向边疆民族的传统,既是画家收集素材、获取灵感的需要,也是艺术现代化的重要资源——民国时期的画家如此,现当代画家依然如此,是由艺术发展的内在规律和社会功能决定的。

从某种意义上讲,以《塔吉克新娘》为代表的一批作品是改革开放以来现实主义新疆题材的主要代表,不仅重新发掘新疆的价值,更影响了一个时期的艺术主题和价值取向。总之,从文化、社会视角来看,《塔吉克新娘》使得新疆题材突破地域和族群限制,具备了代表中国现当代写实主义美术的全新高度,写生和创作的意义得到升华。与此类似,《归侨》(1980)、《青年女歌手》(1984)、《高原情》(1986)、《塔吉克青年》(1993)等均为代表靳尚谊中国新古典主义油画的系列作品,民族、传统成为中国现当代绘画的重要命题,同时,特定题材的政治内涵被淡化,由此,以新疆写生为基础的创作被纳入表达中国文化的艺术意象之中。虽然新价值被发现,但是,这一主题的传统内涵依然在社会生活、政治话语之中延续影响,由此,一种对于民族边疆题材的多元理解逐渐形成。

从古至今,少数民族题材都不是中国画家描绘的主流内容,但是在社会环境变化的历史时刻,这一题材为画家提供了表达自我意识、承载社会责任,乃至进行艺术实验的契机。陈丹青《西藏组画》(1979-1980)、袁运生《泼水节:生命的赞歌》(1979),都因此成为载入现当代美术史的标志性作品,这类作品一般具有若干特点:首先,体现了对于技法和形式的探索;其次,虽然缘起于主题性创作,但是政治功能被削弱;第三,借助少数民族题材描绘了在当时情况下不便表达的内涵,得以突破文化艺术的禁区——因此,袁运生对傣族女性人体的表现一度成为社会热点。

20世纪初期以来,写生的影响远远超出了艺术领域,被附加以社会运动、文化思潮等因素,所以,除了艺术革新的意义之外,有的画家兼具学者、革命家等多重身份,民国西部考察得以衍生出社会启蒙、边疆建设的作用。尤其是对于中国画现代化、油画民族化,写生发挥了非常关键的作用,不仅丰富了特定画种的表现手法,也使得画家逐渐适应新的政治制度和社会环境,不断焕发生机。随着中国现代教育的完备,尤其在1949年之后美术高等教育体系逐渐确立的背景之下,美术开始了学科化的历程,写生被纳入各级学校教学体系,成为日常化的造型训练方式,其中所蕴含的社会、文化内涵逐渐少为人知。

可以认为,相当一部分新疆题材美术作品与写生关系密切,其定位往往突出民俗、风光,并不在于深度发掘少数民族历史文化,因此,自然景观逐渐具备了一定的象征性。所以,新疆题材较少表现类似藏族、彝族等常见的革命历史、阶级斗争等内容,尽管这种功能性差异已经随着社会变迁而逐渐弱化,但依然存在。

3

关于民族图像与国家建构的艺术工程

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》奠定了解放区和新中国文艺的基调,如果说因此确立以工农兵为基础的阶级与革命视角,那么近代以来的西部写生则逐渐明确了民族与国家意识。这一背景是构成新中国历史、社会叙事的重要基础,不过,频繁变化的政治因素使得国家建构经常在作为意识形态的社会主义和强调历史文化认同的民族国家之间摇摆。学术界比较确定《在延安文艺座谈会上的讲话》和美术创作的关系,显然,仅有意识形态尚难以建构社会主义文艺体系。

在跨越时代、政治的民族国家图像表达体系当中,不同的社群扮演了相应的政治角色——关于民族图像与国家建构的艺术工程,如果对前文相关论述进行细化,1937至1949年是产生阶段,主要包括抗日战争时期,而且强调国族及救亡。1949至1966年的“十七年时期”是确立阶段,其中以1949至1954年为主,以民族识别的知识建构为中心,表现统一的多民族社会主义国家,突出团结、进步的新型民族关系。此后,“文革”则固定了已经确立的民族格局及其政治内涵,之后基本没有发生太多变化。共产主义本身具有浓厚的国际主义色彩,对于意识形态的强调,通常导致国家、民族的历史文化特质被削弱。在“文革”及之后的“两年徘徊期”,比较突出边疆民族题材的政治功能,民族因素基本成为宣传、教育的背景,不仅汉族的视觉形象被工农兵的阶级叙事取代,而且少数民族的特征和意识也被弱化,所以在美术作品中形成工农兵和少数民族的特定组合,并显示出超强的稳定性——基于民族意识的创作直到改革开放之后才出现。此外,所谓“新中国文艺政策”也并非完全形成于新中国成立后,而是有着复杂的历史源流并叠加了不同时代的政治印记,充满革命和国家、阶级和民族等互文式叙事,这些概念的重要性和影响力也会随着政治环境改变而此消彼长。

图6/哈孜·艾买提 《罪恶的审判》 1964年 布面油彩 140×190cm 中国美术馆藏

图7/哈孜·艾买提 《木卡姆》 1984年 布面油彩 128×192cm 中国美术馆藏

美术史研究往往围绕画家、作品或流派而展开,在不同时代,有不同的画家参与了民族图像与国家建构:对于罗工柳、钟涵、闻立鹏、全山石等知名画家,新疆代表了他们艺术生涯的某一片段,对于李山(1926-2019)、列阳(1928-1997)、杨鸣山(俄罗斯族,1933-2016)、哈孜·艾买提(维吾尔族,1935-2017,图6、7)、阿曼·穆罕诺夫(哈萨克族,1936-2022,图8)、谢家道(1936-2002)、龙清廉(苗族,1938-)、阿布都克里木·纳斯尔丁(维吾尔族,1947-2014)等画家,或出身新疆本地,或毕业分配进疆,均有长期在新疆的生活经历——不同背景画家描绘新疆的目的必然存在差异。其中,哈孜·艾买提是新疆少数民族画家的杰出代表,在完成艺术的宣传、教育功能之余,注重发掘维吾尔民族精神内核,“还有人说,只有在哈孜的画里,才可以看到真正的维吾尔人”。

图8/阿曼·穆罕诺夫 《葡萄架下》 1963年 布面油彩 120×170cm 中央美术学院美术馆藏

在新中国文艺制度下,这一系列工作体现了对于主题创作的赞助、组织和实施,呈现出一套完整的社会动员机制。随着创作的意识逐渐成熟,题材的目的和功能已经非常明确,这也是由社会主义文艺性质所决定——因此,新疆主题的创作经常落入俗套。

民国时期的少数民族视觉形象基本来自艺术家的认知,与此不同,在新中国,民族识别成为民族题材文艺作品的主要知识来源,在民族、国家相关主题美术作品当中占据主角,而且新疆等主题往往突破了单一的地理或历史含义,覆盖了地域、族群、景观,例如:除了上文提及的叶浅予、黄胄,还包括韩乐然、赵望云和孙宗慰的西北题材,董希文、潘世勋和马常利的西藏题材,以及朱乃正的青海题材、孙景波的云南题材,也包括“北大荒版画”、首都国际机场壁画等展示民族边疆的艺术现象……画家、地域和民族已经形成密切而稳固的联系,这种联系不仅和画家个人经历相关,也是改革开放之前的社会环境所致。

推而广之,对于新疆主题的深入发掘可以视为边疆民族主题的个案研究,无论是民俗还是风光,其实都是对于民族、国家的图像再现。这一艺术范式的形成过程中,包括了不同时代艺术家的个人探索,更有对于同一主题的不断深入研究,显然,新疆属于其中的经典案例。

另外,按照中国传统美术的题材划分,少数民族题材主要属于人物画范畴,有时会有一定的山水画内容,因此,边疆民族题材有一定的地理空间属性。随着边疆民族主题的不断扩展,从“民族团结”到“祖国河山”的演变,体现了去政治化背景下,国家视觉形象的内涵及扩展——除了“山水”在中国古典文化中的独特价值之外,自然多样性也是文化多样性的基础。

如果根据不同的标准,还是能够从新疆题材当中梳理出另外一些线索:美术领域对西北文化遗产的发现、保护和研究;国家对边疆民族地区美术力量的训练、组织和传播;全球化、信息时代与民族国家叙事……美术史研究往往会对作品进行排序,形成线性叙事,所以,很多艺术家认为时代进步必然会促进相关题材的发展,其实主要在于能否发现题材的基本构成及相互关系。因此,美术界在本世纪初指出的问题,目前依然存在:

我国少数民族题材美术创作热已经持续了半个多世纪,相对而言,这方面的理论研究明显滞后,目前对少数民族题材的利用与开发仍处于贩卖原料阶段,深加工能力有限,资源浪费严重。少数民族题材美术作品大多内容肤浅、题材重复,形式简单、手法雷同。

近年来,与主体性创作的并存,当代艺术领域也出现了对于边疆、民族的关注,这一线索的源头似乎可以追溯到陈丹青《西藏组画》,作为时代转折的见证者,画家既有类似《泪水洒满丰收田》(1976)这样传统意义上的“少数民族题材”,又发展了边疆题材的现代性内涵。当然,随着当代艺术的发展,边疆主题与影像、装置等艺术媒介相结合,更多地体现艺术家的重新阐释,可以说,这类作品已经超越实际的、单一的功能,成为广受社会公众关注的艺术活动——在某种程度上,是一种去特殊化的边疆民族题材,这一趋势突破了国家主导的文艺创作组织和传播的局限,尤其凸显少数民族艺术家的自觉性。在此,社群被放置于另一种维度之中:充满复杂和矛盾的意义,可以理解为某种消解或涵化。显而易见,不论路径、演变,还是成就、问题,民族边疆题材固然有其特殊性,但在很大程度上也是中国近现代和当代美术变迁的缩影。

民族图像与国家建构的艺术工程既是跨媒介的,也是社会化的,只有把美术作品与其它艺术门类进行整体性比较,而且从艺术作品扩展到文化现象,才能理解边疆民族题材艺术创作的社会意义。新疆各民族文化艺术高度发达,为创作提供了丰富资源,维吾尔族民间艺术由此而产生全国性影响——政治功能虽被削弱,但少数民族的风格、题材却突破了地域、媒介的限制,得以广泛传播,本来鲜为人知的边疆民族文化逐渐进入社会主流。这一情况在易于传播的音乐、舞蹈领域表现得更加明显,例如:歌曲《打起手鼓唱起歌》(韩伟作词、施光南作曲、罗天婵首唱,1972)和动画片《阿凡提的故事》(上海美术电影制片厂,1979)并非由新疆方面组织创作,却成为家喻户晓的艺术佳作,类似的例证还有很多。不过,由于当时匮乏的精神生活和受限的传播媒介,这类作品可能会形成某种“刻板印象”,但积极的意义显然更多。虽然同为新疆题材,经由不同的组织、传播体系,作品的影响和意义会有所差异,只有真正走进并了解新疆,才能创作出有生命力的佳作。

由此展开,回溯庄学本、孙明经在西部边地的摄影活动,以及韩乐然、常书鸿对西北古代文物的调查研究,与民族、国家现代化进程相伴随,始终存在关于造型艺术和文化遗产的双重叙事。这一现象超越政治、时代,在中国近现代史上交替隐现,既是主动为之,也是环境使然。诸多现象之中,哪些体现艺术的主体性和自律性?哪些又是历史发展的必然或偶然?所谓主动和主流是否一定产生重大影响?特定时代的内涵和功能是否能够延续?这一系列问题似乎很难有确切的答案,不过,毫无疑问,只有在开放性和多元化的环境之中,包括新疆在内的少数民族题材艺术作品才能够得到真正的解读和弘扬。

结语

1950年10月,国庆一周年之际,各少数民族代表在中南海怀仁堂欢聚,毛泽东写下著名的《浣溪沙·和柳亚子先生》,所谓“万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前”——从诗意到画意,“新疆主题”逐渐得到升华。

从清末到21世纪初,新疆题材经过了时代、政治的多重选择,既令人熟悉但似乎又有距离感。首先,新疆题材是民族国家艺术工程的重要内容,尤其是抗日战争以来的西部写生、《在延安文艺座谈会上的讲话》开创的人民文艺,以及新中国成立以来,各个历史阶段对文艺创作的组织、动员和传播,突破了种种局限,扩展了“新疆主题”的来源和意义,超越了“少数民族题材”等简单化认知。其次,在新中国文艺政策的影响下,“新疆主题”通常需要兼顾意识形态和历史文化,但是随着不同时代的政策调整,经常会有所取舍,尽可能以地域、族群元素进行宣传教育,很大程度上影响着社会对新疆的认知,也推动了中国美术现代化进程。第三,写生的流行对边疆民族题材意义重大,一些新疆题材作品突破内容和功能的限定而成为艺术经典,研究这些名家、名作的渊源和影响,足以上升到中国美术、国家形象以及当代文化的高度。第四,作为一种跨媒介艺术现象,相似的题材广泛存在于美术、文学、音乐、舞蹈和影视作品当中,并且呈现相近却有所区别的演变路径,在主题和媒介的互动之中衍生出复杂的线索——如此种种,并非西方学者所谓“自我东方主义”(inner orientalism)所能涵盖。

总之,无论是“民族图像与国家建构”,或者是“中华民族视觉形象”,对于中国近现代美术与少数民族题材艺术创作,在不同视角下,仍有更多细节和信息有待于深入研究。

感谢中央美术学院王静女士、新疆艺术学院马勇先生和热沙来提·哈孜女士对本文的支持。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

段牛斗,中央美术学院人文学院暨非物质文化遗产研究中心讲师,从事文化遗产研究。

相关链接:

万方乐奏有于阗:“写生新疆:20世纪以来新疆主题创作研究展”评述

中央美术学院文化遗产教学联盟

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨新疆题材之于中国近现代美术

规划问道

规划问道