【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《绿楔思想的当代内涵——哥本哈根手指规划再研究》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

1948年哥本哈根“手指规划”(Finger Plan)这个早期具有重大影响力的欧洲城市总体规划,提出了“以公共交通为导向,通过绿楔来限制城市无序蔓延”的城市发展模型,形成了手指状的城市结构和空间形态。在后续发展过程中,绿楔思想被反复强调并沿用至今,绿楔也成为哥本哈根城市的基本空间组成部分之一。笔者将对哥本哈根手指规划中的绿楔思想再研究,总结绿楔思想在形成后半个多世纪的实践经验和理论演化,现将本文的主要信息摘录如下。

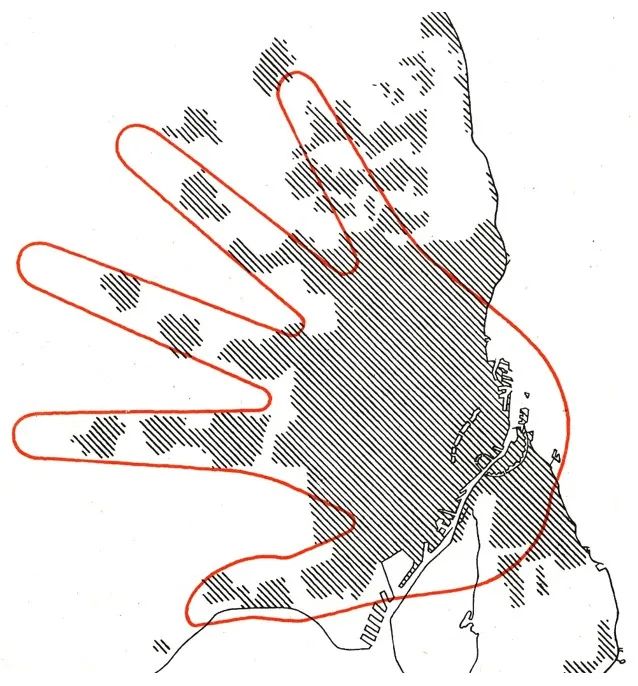

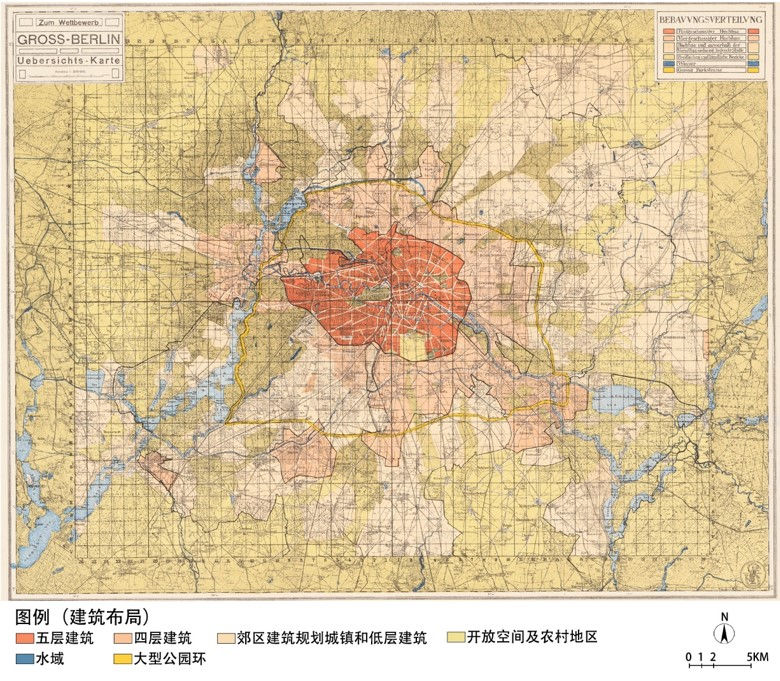

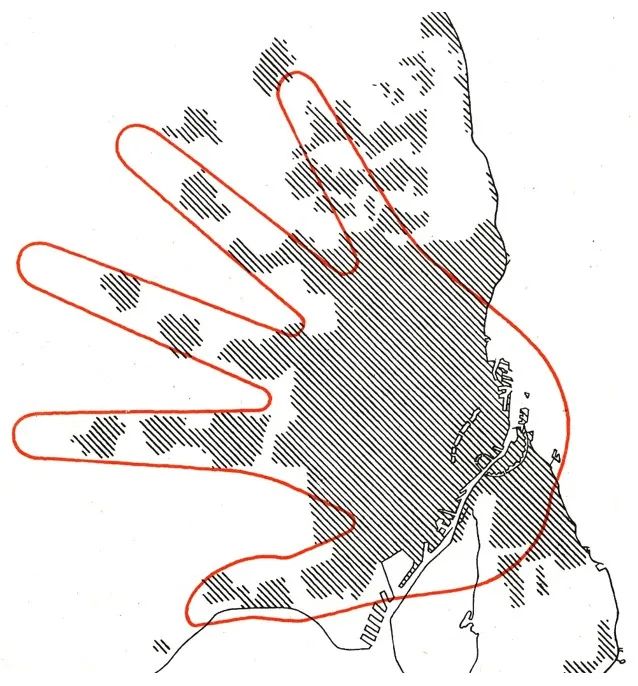

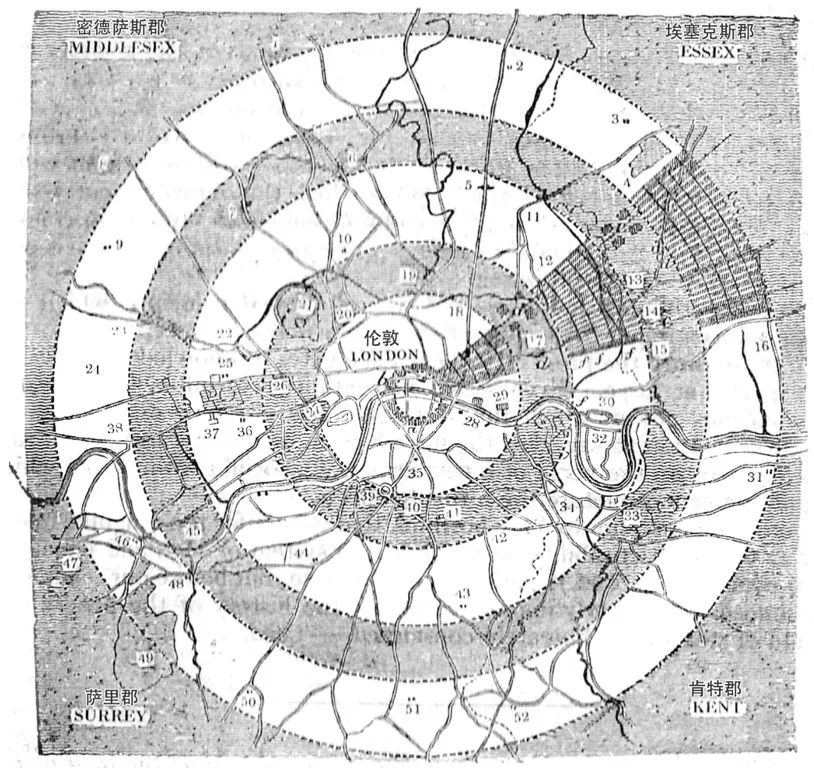

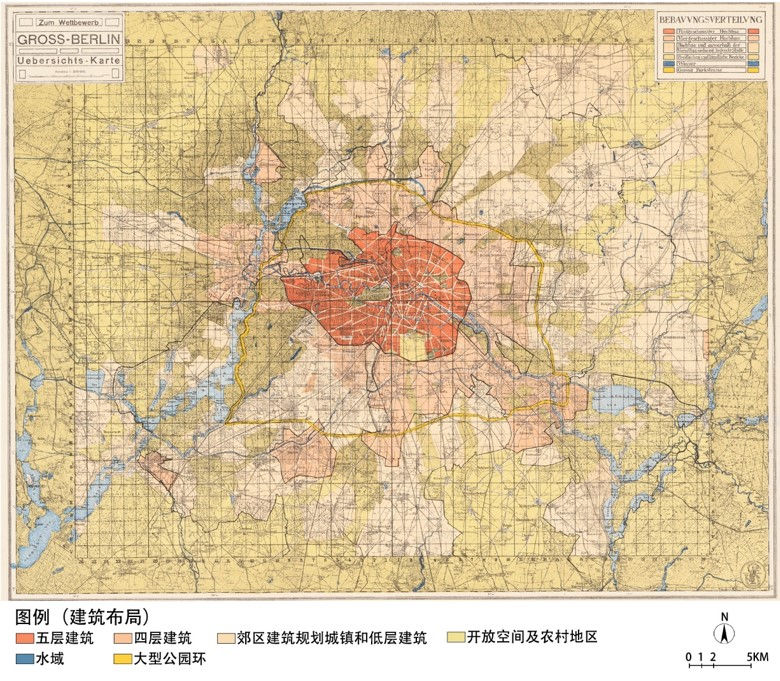

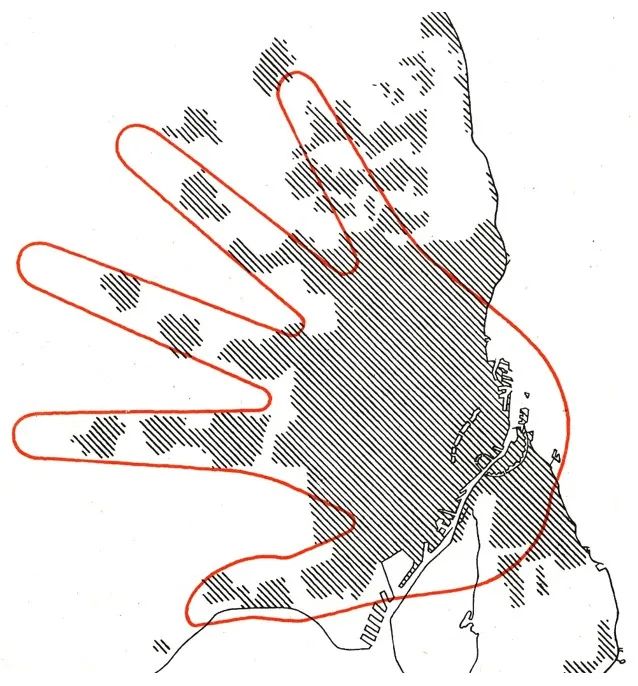

“绿楔”的字面意思是平面为楔子形状的绿地,其概念最早来源于苏格兰学者劳登(John Loudon)在1829年提出的伦敦“呼吸之地”方案(图1)。20世纪初期,英国学者兰彻斯特(Henry Lanchester)提出,公园应该沿放射状道路分布,以形成放射状的公园布局。在1910年的大柏林规划竞赛中,德国学者埃伯施塔特(Rudolf Eberstadt)构建了一种将绿楔与交通线路相结合的城市发展模型(图2)。此后,绿楔思想快速影响了世界各地的城市规划,其中以哥本哈根手指规划(图3)最为典型。从本质来看,绿楔思想打破了传统的同心圆式城市布局模型,构建出面向区域生态空间的开放系统,在新城建设模式、城市绿地系统布局、城乡关系处理等多方面均提出了有益的理念和方法,具有多要素的综合性、多功能的包容性和多尺度的渗透性等特点。

图源:作者根据LOUDON J C. Hints for breathing places for the metropolis, and for country towns and villages, on fixed principles[J]. Gardeners magazine, 1829, 5: 686-690. 绘制

图源:作者根据https://www.tu.berlin/绘制

图3 1948年哥本哈根区域规划办公室绘制的手指规划草图

图3 1948年哥本哈根区域规划办公室绘制的手指规划草图

图源:https://planinfo.dk/Media/637916757724413742/note_21._fingerplanen_-_tilblivelsen_oplevet_fra_gulvet_1945-50_sven_allan_jensen_1990_0.pdf

哥本哈根手指规划是1945—1948年制定的丹麦首都地区的区域规划,是哥本哈根城市规划的纲领性文件。规划确定了以哥本哈根市为核心,沿向外辐射的交通线路建设新市镇的城市结构。在20世纪城市快速扩张时期,哥本哈根城市发展基本维持了手指状的格局。2005年的哥本哈根区域规划再次将手指结构作为核心理念,并将2007年之后的区域规划命名为“手指规划”(图4)。

图源:作者根据https://docslib.org/doc/13317316/the-finger-plan绘制

在绿楔思想的指导下,哥本哈根城市的关注重点逐渐从建设转向绿色,在绿楔的基础上增加了环形绿带,并根据不同区域生态环境特点,将绿楔空间划分不同的功能类型和管控要求,加强了对乡村地区和绿楔的规划管理。在不同的城市空间,郊野空间、隔离绿带和城市绿地串联,将外围开放空间引入城市内部的同时,创造出不同的城市空间形态和景观风貌。区域与地方政府之间权力分配也影响到绿楔内的建设行为和保护行为,使得不同地理位置的绿楔呈现不同的发展现状。纵观哥本哈根的城市发展过程,绿楔思想不断适应变化的城市建设需求,提供规划指引,在实现绿地空间保护、紧凑发展模式和良好城市形态的同时,为聚焦低碳的可持续发展转型提供了良好基础。

哥本哈根的实践表明,绿楔具有生态、社会和经济的多维度价值,绿楔建设既符合生态保护的需求,也提供了休闲娱乐活动的空间载体,成为支撑城市建设的基础,形成了一种建设与绿色一体化的空间规划方法。本文通过对哥本哈根手指规划的研究,以期为我国城市绿色空间乃至城市总体形态规划设计提供借鉴意义。UPI

作者:夏雨珂,清华大学建筑学院,硕士研究生。summeraileen@hotmail.com

钟舸(通信作者),博士,清华大学建筑学院,教授,硕士生导师;中国城市规划学会历史文化名城规划学术委员会委员。zhongg@mail.tsinghua.edu.cn

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 绿楔思想的当代内涵——哥本哈根手指规划再研究【抢先版】

图3 1948年哥本哈根区域规划办公室绘制的手指规划草图

图3 1948年哥本哈根区域规划办公室绘制的手指规划草图

图3 1948年哥本哈根区域规划办公室绘制的手指规划草图

图3 1948年哥本哈根区域规划办公室绘制的手指规划草图