小编:近日,《杭州市人民政府办公厅关于推进“工业上楼” 促进制造业高质量发展的实施意见(试行)》正式印发,主要内容包括以下六方面:

1.围绕“是什么”:明确“工业上楼”要求。“工业上楼”应符合产业空间高集聚、土地利用高集约、服务配套高共享要求,统筹布局在开发区(园区)或工业功能区范围内,用地性质为工业用地,且能承载研发、设计、试验、检测、生产及相关配套服务等功能,促进产业链强链补链,助推五大产业生态圈企业集聚发展。

2.围绕“在哪建”:提出强化规划统筹引领。支持头部、龙头、“链主”企业及其关联企业“上楼”,实现上中下游产业布局从“分散”向“集群”转变。支持中小企业集聚发展,逐渐实现中小企业空间保障从“供地”向“供楼”转变。

3.围绕“建多少”:强调因地制宜落实项目。“工业上楼”项目要聚焦五大产业生态圈重点细分赛道产业发展导向。强链补链类的项目,要摸清“链主”企业以及行业龙头企业诉求,做到以需定建;中小企业集聚集约类的项目,要满足专精特新企业用房需求,结合低效工业用地整治以及未来几年招商需要预留发展空间,确定建设项目。各区、县(市)每年要排出一批“工业上楼”项目,作为重点工作予以积极推进。

4.围绕“怎么建”:一是加强项目空间保障。强化规划支撑,因项目上楼需要优化规划的,由属地负责调整,市里采取“见章盖章”模式;强化要素保障,指标应保尽保;强化统筹做地,实行储备计划单列,实现“地等项目”。二是优化项目条件设定。根据产业类型、产业形态、产业功能等因素,分类施策,涉及项目安全性的问题,严格审查把关,守牢安全底线;涉及社会公共利益的交通、风貌等问题,科学论证,依法合规前提下,给予大力支持;企业内部停车、绿化、建筑密度等指标,可结合项目类型和周边配套情况合理确定。三是强化项目审批服务。落实“一项目一方案一专班”要求,做好项目供地、设计、验收等全过程服务,更好满足制造业企业生产需求。

5.围绕“谁来建”:一是积极鼓励民间投资。通过采取多元供地、地价从优、提容免费、优化配套、产权支持等激励措施,鼓励更多社会资本和民营企业参与“工业上楼”项目。二是完善国企考核机制。从建设使用成效纳入考核正向激励事项范围、高土地取得成本影响国企利润部分予以考核适度视同、给予“工业上楼”项目5年培育期等方面,支持国有平台公司投资建设“工业上楼”项目。

6.围绕“怎么管”:一是规范项目运营管理。各区、县(市)应定期开展“工业上楼”项目使用情况检查评估。切实加强“工业上楼”项目出租管理,履约监管主体要强化审查。“工业上楼”项目分割转让比例及条件应严格执行土地出让合同或补充协议的约定,受让方应为符合“工业上楼”要求的企业,且须取得经属地工业经济主管部门审核并由属地政府出具的书面意见,按规定签订履约监管协议书,并在不动产登记证书备注栏中明确后续二次转让要求。二是落实项目履约监管。“工业上楼”项目纳入全市投资项目全生命周期管理,市级相关部门按职责推进履约监管,探索构建以制造业增加值为主的项目多元评价体系。压实属地履约监管责任,切实加强项目产业准入、土地使用、物业出租、分割转让(含股权转让)等跟踪监管,守牢安全底线,切实落实安全生产责任。

政策全文如下:

杭州市人民政府办公厅关于推进“工业上楼”促进制造业高质量发展的实施意见(试行)

各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:

为支持实体经济发展,打造现代化产业体系,发展新质生产力,适应数字经济和新型工业化融合发展新形势、新形态、新需求,经市政府同意,现就推进“工业上楼”,促进制造业高质量发展提出如下实施意见。

一、明确“工业上楼”要求

“工业上楼”项目应符合产业空间高集聚,土地利用高集约、服务配套高共享要求,统筹布局在开发区(园区)或工业功能区范围内,符合产业定位、空间布局及规划环评要求,用地性质为工业用地,且能承载研发、设计、试验、检测、生产及相关配套服务等功能,促进产业链强链补链,助推五大产业生态圈企业集聚发展,助力打造高品质工业新空间、形成高质量发展新格局。

二、强化规划统筹引领

支持头部、龙头、“链主”企业及其关联企业“上楼”,在符合风貌管控要求前提下,“工业上楼”项目容积率宜高则高,实现上中下游产业布局从“分散”向“集群”转变。支持中小企业集聚发展,统筹布局不同类型工业用地,共建共享园区配套设施,逐渐实现中小企业空间保障从“供地”向“供楼”转变。突破单宗用地建设理念,以片区统筹开发模式,系统谋划、统一规划、整体设计、集中建设,打造高质量现代产业社区。

三、因地制宜落实项目

“工业上楼”项目应聚焦五大产业生态圈重点细分赛道产业发展导向,落实开发区(园区)打造产业大平台有关要求。对强链补链类项目应摸清“链主”企业以及行业龙头企业诉求,做到按需求定项目;对中小企业集聚集约类项目应满足专精特新企业用房需求,科学确定供楼标准,结合低效工业用地整治以及未来几年招商需要预留发展空间,确定建设项目。

四、加强项目空间保障

各区、县(市)计划实施的“工业上楼”项目,涉及工业用地详细规划调整的,由各地负责开展地块指标优化论证工作,市级采取“见章盖章”模式加快审批;涉及新增建设用地及耕地占补平衡指标的,应保尽保。各区、县(市)计划实施的“工业上楼”项目,纳入全市工业用地土地储备三年滚动计划,实行计划单列予以重点保障,实现“地等项目”。

五、优化项目条件设定

各区、县(市)应结合本实施意见有关要求,综合考虑产业类型、产业形态、产业功能等因素,合理确定“工业上楼”项目设定条件,每年排出一批“工业上楼”项目,作为重点工作予以积极推进。对涉及项目安全性问题,要严格审查把关,守牢安全底线。对涉及社会公共利益的交通、风貌等问题,要科学论证,在依法合规前提下,根据企业诉求,给予大力支持;对不涉及社会公共利益的企业内部停车、绿化、建筑密度等指标,应充分征求企业意见,结合项目类型和周边配套情况合理确定。

六、强化项目审批服务

各区、县(市)要落实“一项目一方案一专班”要求,做好项目建设全方位全过程服务。对“工业上楼”项目选址论证给予重点支持,全面推行“带方案出让”“方案模拟审查”双轨并行模式,实现“拿地即发证”“拿地即开工”。在项目环保、消防安全、减震隔震、垂直交通、设备载重、工艺需求、绿色节能等方面强化设计服务指导,更好满足制造业企业生产需求。加强验收服务,优化流程,精简程序,积极推进规划用地“核验合一”,探索实施“验登合一”,实现“验收即交证”。

七、积极鼓励民间投资

充分调动“链主”企业、优质产业园区运营商、原建设用地使用权人以及其他市场主体积极性,鼓励更多社会资本和民营企业参与“工业上楼”项目。鼓励采取长期租赁、先租后让等供地方式,降低企业用地成本。以出让方式供应的新建“工业上楼”项目,可在不突破《全国工业用地出让最低价标准》基础上,就低研究确定出让起价。存量改造提升的“工业上楼”项目,可以协议方式办理用地手续,提高容积率或利用地下空间的,不再增收土地价款。“工业上楼”项目配套建设的企业行政办公及生活服务设施,用地面积占总用地面积的比例上限可由7%提高到15%,建筑面积占比上限可由15%提高到30%,实现生产、生活、生态空间融合,满足多元需求。鼓励银行等金融机构通过专项贷款等方式支持“工业上楼”项目建设。企业间联合开发的“工业上楼”项目,验收通过后可按照协议约定比例,进行产权分割登记。

八、完善国企考核机制

对国有平台公司通过一级市场拿地或二级市场国资收购、政企合作等方式投资建设“工业上楼”项目的,建设使用成效纳入国有企业考核正向激励事项范围。对因项目土地取得成本高于本地区一级市场平均地价水平影响国企利润的部分,在国企考核中可予以适度视同。自运营之日起,给予“工业上楼”项目不超过5年的培育期,支持将培育期内产生的亏损在国企考核中给予适度视同。

九、规范项目运营管理

各区、县(市)应定期开展“工业上楼”项目使用情况检查评估,确保工业空间按规定高效使用。鼓励各地结合入驻企业项目产出、创新投入等情况研究出台支持措施。切实加强“工业上楼”项目出租管理,履约监管主体要强化审查,入驻企业应以生产制造业为主,兼容生产性服务业,符合产业链集群发展、企业集聚发展要求。

“工业上楼”项目分割转让应严格履行土地出让合同或补充协议的约定,其中:以工业(标准厂房)用途新出让的“工业上楼”项目,各地可根据项目招引实际,在出让前约定分割转让的条件及最大比例,并纳入土地出让合同;存量改造的“工业上楼”项目,可将不超过提容部分建筑面积的45%进行分割转让。在确保整体安全性的前提下,最小分割单元按每幢(单元)不小于3000平方米或每层(单元)不小于1000平方米进行控制,其中配套建设的行政办公及生活服务设施不得分割转让。项目建成后实施分割转让时,应转让给符合“工业上楼”要求的企业,取得经属地工业经济主管部门审核并由属地政府出具的书面意见后,规划和自然资源部门办理不动产转移登记手续,不动产登记证书备注:“国有建设用地使用权转让的,应先经属地工业经济主管部门审核并由属地政府出具书面意见”。“工业上楼”项目分割转让后,相关权利义务随之转移,买受方在受让范围内按转移的权利义务内容(产业类别、使用用途、投入产出要求以及违约罚则等)与相关履约监管主体签订履约监管协议。

十、落实项目履约监管

“工业上楼”项目纳入全市投资项目全生命周期管理,市级相关部门按职责推进履约监管,探索构建以制造业增加值为主的项目多元评价体系。压实属地履约监管责任,各区、县(市)要坚持工业属性,确保新增空间高效用于发展实体经济、支持工业发展、促进产业升级;要切实加强项目产业准入、土地使用、物业出租、分割转让(含股权转让)等跟踪监管,实现项目管理闭环;要守牢安全底线,加强项目及周边区域的交通、电力、排水等基础设施保障,严控源头风险和日常安全隐患,切实落实安全生产责任。

本意见自2024年5月8日起施行,有效期至2029年5月7日,由市规划和自然资源局负责牵头实施。前发文件与本实施意见不一致的,以本实施意见为准。

杭州市人民政府办公厅

2024年4月7日

(此件公开发布)

(利用处)

来源:杭州市人民政府官网

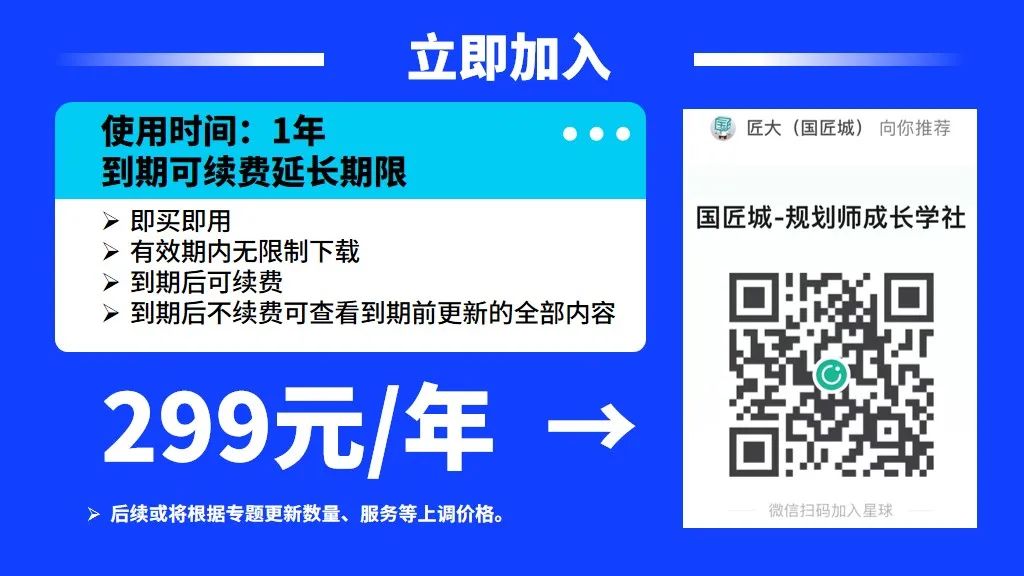

点击文末阅读原文可下载政策pdf文件

相关阅读:

1、工业上楼

东莞市水乡功能区于2021年发布全市首份“工业上楼”指南,包括产业引导、园区规划、建筑设计三大部分。其中:“工业上楼”产业园区是指政府根据自身经济发展内在要求,划定的功能布局合理、产业特色鲜明、生产要素集聚,用地性质为M1、容积率3.0或以上,以高度大于24米的高标准厂房和工业大厦为生产载体的现代化分工协作生产区。

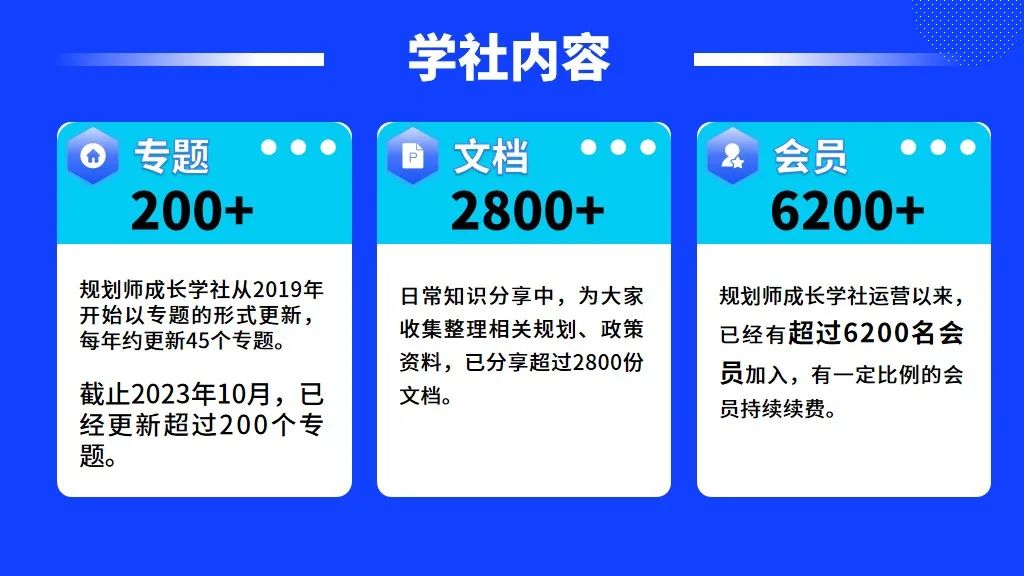

2023年,“国匠城-规划师成长学社”第13个专题为“工业上楼”,分享了工业上楼相关文献,深圳、佛山、东莞、青岛、天津市“工业上楼”相关政策、指南、导则,东莞、深圳、珠海市的“工业上楼”项目案例,等等。点击查看《2023年专题013:工业上楼》专题总结PDF文档

2、工业用地控制线

2022年11月,《自然资源部关于完善工业用地供应政策支持实体经济发展的通知》提出:在国土空间规划中划定工业用地控制线,明晰工业用地用途转换负面清单,稳定工业用地总量。对于工业用地内部的调整,或调整为研发设计、产业孵化、产品中试等用地的,各省级自然资源主管部门要研究制定允许、兼容、禁止布局的产业类型转换目录和转换规则,推进工业用地提质增效。

2023年,“国匠城-规划师成长学社”第14个专题为“工业用地控制线”,分享了“工业用地控制线”相关文献,政策梳理,“工业用地控制线划定”任务要求及划定思路案例,市、县“工业用地控制线”规划及管理办法,“工业用地控制线”划定方案及规划案例,等等。点击查看《2023年专题014:工业用地控制线》专题总结PDF文档

点击下方阅读原文查看《意见》全文

原文始发于微信公众号(国匠城):浙江省杭州市:正式发布“工业上楼”政策,明确“工业上楼”是什么、在哪建、建多少、怎么建、谁来建、怎么管等内容

规划问道

规划问道