【作者简介】

潘启胜,同济大学建筑与城市规划学院、美国德克萨斯大学阿灵顿分校教授

焦洪赞,武汉大学城市设计学院、武汉大学数字城市研究中心副教授

刘学军,武汉大学城市设计学院、武汉大学数字城市研究中心副教授,通信作者

郑振华,武汉市自然资源保护利用中心正高级工程师

何浩,武汉市自然资源保护利用中心正高级工程师

王雯雯,上海起升智能科技有限公司工程师

提要

产城融合作为我国城市规划的重要议题之一,在学术研究和规划实践中均广受关注。然而现有产城融合评价研究与规划实践脱节,难以有效融入规划编制和实施。基于国土空间规划不同层级的编制需求,提出结合规划编制的产城融合评价优化新思路;并针对分区规划和控规两个层级,构建产城一体单元和控规单元的评价体系,应用于武汉经济技术开发区。研究发现,经开区在产业空间、城市空间和人的感知等三个维度的融合评价均不理想,产城融合进程滞后,主因是已有的评价指导和控制机制在规划实践中未能有效执行。研究认为,产城融合评价需深入规划实践,服务于规划编制与调整。据此,根据两个空间单元的评价结果,提出经开区在分区规划和控规调整两个层面的优化建议,为其产、城、人融合发展的目标提供有力支撑。

关键词

产城融合;评价优化;规划编制;产城一体单元;控规单元;武汉经济技术开发区

产城融合概念的提出与我国开发区发展和演变的历程密切相关。自改革开放之初至1990年代,经济技术开发区的理念被首次引入并在沿海港口城市萌芽。1990至2000年间,开发区建设迅速推进,尤其是1994年分税制实施后,各级经济特区与开发区如雨后春笋般涌现。然而,这一时期城市也出现了粗放型扩张与低效开发的问题,导致城镇化发展滞后,开发区与城市的融合不足,形成孤立的经济体系。

“十二五”以来,政府政策和学界研究开始逐步强调产城融合的重要性,以期解决开发区在转型升级时期面临的功能单一、职住分离、配套基础设施不足等问题。2015年,国家发展和改革委员会发布《关于产城融合示范区建设管理的指导意见》,随后又计划建设58个示范区。2016年,中国知网内相关的中文文献已高达235篇,随后更以年均185 篇的速度递增。这些充分体现了政府与学界对产城融合作为区域协调发展关键战略的认同。其中,产城融合评价体系的建立是实现产城融合发展的基础。

然而,既有文献的对比揭示出产城融合评价研究与规划实践存在一定的割裂,表现为评价方法思路与规划编制或实施脱节,以及评价体系只侧重自上而下的专业视角,忽视城市的核心参与者——人的真实感受与需求。

因此,本研究首先明确产城融合即产业空间、城市空间与人的感知的有机融合,需构建自上而下与自下而上共同作用的评价闭环;其次构建结合规划编制的产城融合评价优化框架,并以分区规划与控规两个层级为例,分析对应产城一体单元和控规单元的评价体系。最后,以武汉经济技术开发区(以下简称“经开区”) 为例进行综合评价,提出服务于规划编制与调整的产城融合优化策略,提高评价的适应性与科学性。

1 产城融合的研究概况

产城融合在国内已成为城市发展与区域转型的关键理念,特别对开发区转型升级至关重要。中国知网数据显示,产城融合研究自2010年起快速增长,研究热点随时间演变。2014年前,研究主要探讨产城融合的内涵;2014年后,焦点转向评价体系构建与应用。近年来,随着实践项目增多,产城融合评价研究与规划实践的脱节问题逐渐明显,产城融合评价如何成为促进产城高质量融合的“有效工具”成为新的研究焦点。

1.1 产城融合的内涵

产城融合内涵包括广义和狭义两个层面。广义指工业化与城镇化在社会、经济、文化、产业等多个方面的融合;狭义则聚焦产业与城市区域的融合。若从时间维度划分,有两个阶段:初期关注“产业与城市”,核心是空间融合、结构协调以及设施完善等内容;后期引入“人”的元素,强调以人为本、功能复合和需求匹配。本研究认为,产城融合中“人”的融合不应仅停留在规划师的理论设想上,应给予城市的真实使用者“人”以话语权,即“产业、城市和人的感知”融合,确保人的需求得到有效反映。

1.2 产城融合的评价体系和优化策略

产城融合评价体系涵盖评价方法和指标选择两个方面。由于研究视角与研究目标的差异,评价方法、评价维度和细分指标各异。常见的方法包括层次分析法、因子分析法、熵值法、灰色关联分析法、综合赋权和四格象限法等。评价维度和指标则覆盖产业发展、城市化水平、城市功能、用地结构、政策配套、人口和空间融合以及环境保护等多个方面。由于数据的可获得性不同,指标的数量和选择尚未形成统一标准。

依据评价结果,研究提出针对“产业、城市和人”的优化策略。产业层面关注资源整合与用地管控;城市层面侧重空间结构、基础设施配套、生态与文化环境;人的层面强调人本主义和需求多样性。另外,产城融合优化策略还应考虑地域特性和发展阶段,避免城镇用地和配套设施的无序扩张。

1.3 产城融合评价研究目前存在的问题

产城融合评价研究目前存在两大问题:评价体系与不同层级的国土空间规划脱节,以及评价与规划实践的分离,导致无法与规划编制和实施工作有效结合。

现有研究多聚焦于评价指标的选择和数量,忽视评价体系的结构性、适应性及其在规划编制中的应用,常常仅限于单一空间层级的评价,未与国土空间规划的多级目标和多级尺度相结合。此外,评价研究还一直停留在理论指导阶段,未能转化为实践中的规划策略,导致评价体系和指标难以有效落地。

本研究认为产城融合的评价优化应体现对规划编制的引导作用,与国土规划流程和关键控制内容结合,提出利于规划实践的评价与空间优化策略。可结合总规或分区规划编制,提出战略层面的优化策略,如:强化区域产业结构优化;采用多元用地策略促进职住平衡;以及推动公共服务设施和基础设施的均衡分布等。也可与控规编制的指标结合,提出包括道路交通、土地利用、人口分布、就业分布和强度分区等具体控制措施。

2 结合规划编制的产城融合评价思路

2.1 评价思路

2.1.1 产业、城市和人的感知三个评价维度

既有产城融合评价多是基于规划师的专业视角,自上而下进行指标定量对比,往往忽略了城市的核心参与者——人的实际感受与真实需求。本研究认为,评价产城融合不应局限于定量指标,而应重视居民对城市生活和工作的满意度。因此,在评价产业和城市空间基本要素外,本研究还纳入自下而上的居民满意度问卷调查,进行综合评价。

最终,研究确定了产业空间融合、城市空间融合以及人的感知融合等三个评价维度。产业空间融合强调经济效益与创新能力;城市空间融合关注用地、生态、交通和设施建设;人的感知融合参考问卷调查结果,体现居民多样化需求,注重就业均衡性、通勤便捷性和社区功能混合度。

2.1.2 评价框架体系

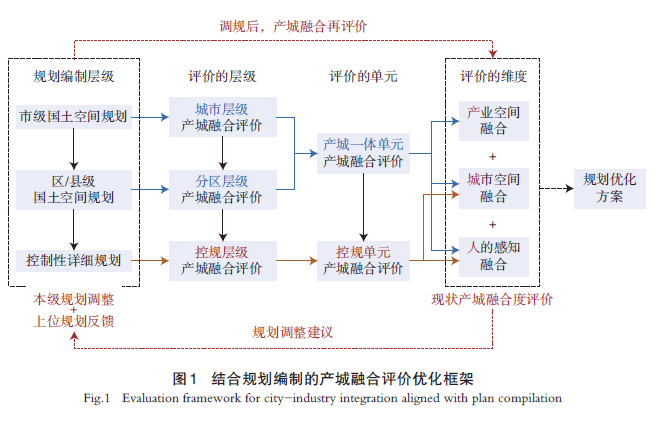

产城融合评价应与国土空间规划的编制紧密衔接。首先,需与规划的编制层级相结合;其次,明确哪些编制层级需进行产城融合评价;再次,按评价层级的空间尺度确定适宜的评价单元;最后,基于对产城融合内涵的理解,选择适宜的评价维度进行综合评价。见图1。

规划实践显示,产城融合问题多见于城市产业新区,如特大城市、超大城市的远城区或新城区,以及大城市、中等城市的新产业区。在国土空间规划编制中,分别对应特大、超大、大城市的分区规划和所有城市的控制性详细规划两个层级。因此,本研究重点探讨分区层级和控规层级下产城融合评价优化的新思路。

分区层级和控规层级产城融合评价的基本空间单元分别是产城一体单元和控规单元。在不同单元尺度下,分别进行产业空间、城市空间和人的感知等三个维度的现状评价,根据评价结果提出规划建议,分别反馈至控制性详细规划、分区规划和总体规划的编制或调整工作中,形成新的规划方案。如有需要,可进行调规后的二次评价或多方案评价模拟,以获得产城融合评价引导的规划优化方案。

2.2 分区规划层级的产城融合评价体系

2.2.1 划定产城一体单元

分区规划层级的产城融合评价以产城一体单元为基本评价单元,一般由职住平衡的规模和通勤效率来综合确定。参考相关研究以及成都、上海和广州等城市实践,产城一体单元的规模宜为20—30 km²,服务20万—30万人口。通勤效率方面,单元内的通勤距离应小于研究区域的平均通勤距离,国外研究中通勤距离通常介于3—10英里(4.8—16.9 km), 中国科学院发布的《2012中国新型城市化报告》提出通勤距离约为5—12 km。因此,产城一体单元的通勤距离宜控制在5—12 km,最多不超过17 km。

本研究范围包括武汉经开区沌口街道、纱帽街道和部分军山街道,现状人口约为35.7万人,预计2035年增至96万人。结合行政区划和规划部门建议,将研究区域划分为沌口、军山西、军山东和纱帽等4个产城一体单元。

2.2.2 产城一体单元的评价指标

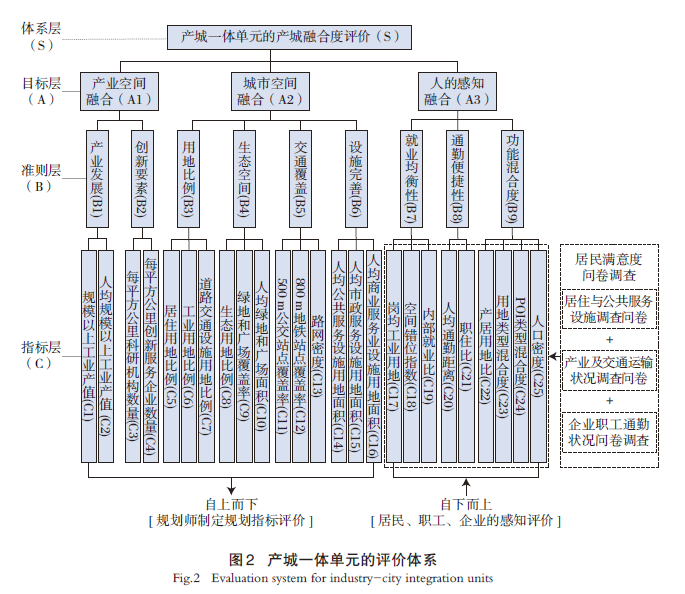

本研究运用层次分析法对产城融合度进行评价,将其分为目标层、准则层和指标层。在目标层上,基于“产、城、人”三要素,确立了产业空间融合、城市空间融合和人的感知融合等三大目标。产业空间融合关注产业产出的“量”和转型升级的“质”;城市空间融合涉及土地利用、生态环境、交通系统和基础设施等四类基础要素;人的感知融合则结合满意度调查,聚焦就业均衡、通勤便捷和功能混合等三个准则。见图2。

本评价体系将规划师自上而下的理性评价与城市使用者(居民、职工和企业等) 自下而上的感性评价相结合,形成一个完整的评价闭环。

2.3 控制性详细规划层级的产城融合评价体系

2.3.1 划定产城融合控规单元

本研究进一步细化产城一体单元,提出了服务于控规编制的产城融合控规单元。该单元尺度参考15分钟社区生活圈和人的出行半径,结合行政区划、城市道路、河流和山体等界限因素,覆盖约3—4 km²区域(相当于15 min约1 km的步行距离)。

在武汉经开区,四个产城一体单元被细分为51个产城融合控规单元。每个单元根据用地比例和配套设施情况,分为工业生产、居住生活、商业服务、城市游憩和教育科研等五大类别(工业生产单元:工业用地面积/居住用地面积>3,或仅有工业用地;居住生活单元:居住用地面积/工业用地面积>1,或仅有居住用地,且公共服务设施用地比例>5%;商业服务单元:商业服务业设施用地比例>20%;城市游憩单元:绿地与广场用地比例>20%;教育科研单元:教育科研用地比例>60%)。

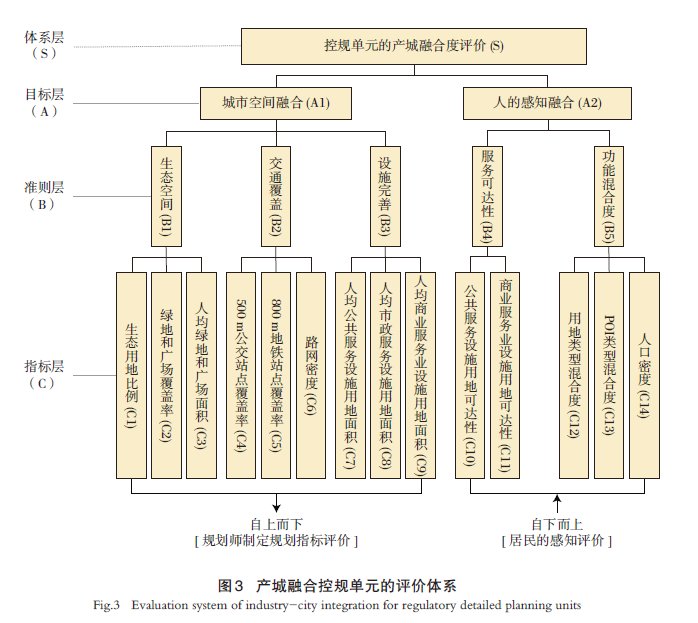

2.3.2 控规单元的评价指标

鉴于控规单元尺度较小,对宏观的产业指标的控制不太现实,故评价指标更关注“城市空间和人的感知”,聚焦于生态、交通和设施配套。同时,参考问卷调研中居民对15分钟社区生活圈内服务设施步行可达性的关注,在“人的感知”评价中增加该评价准则。见图3。

3 武汉经开区产城融合综合评价

3.1 分区规划层级——产城一体单元的产城融合评价

3.1.1 产业空间融合评价

在产业空间融合评价中,沌口单元在产业发展和创新要素方面领先,无论是规模总量还是人均、地均指标均位列首位。纱帽单元虽具有产业用地和人口规模优势,但其人均工业产值排名末位。而军山东、西两单元在产业及创新方面的表现相对较弱。

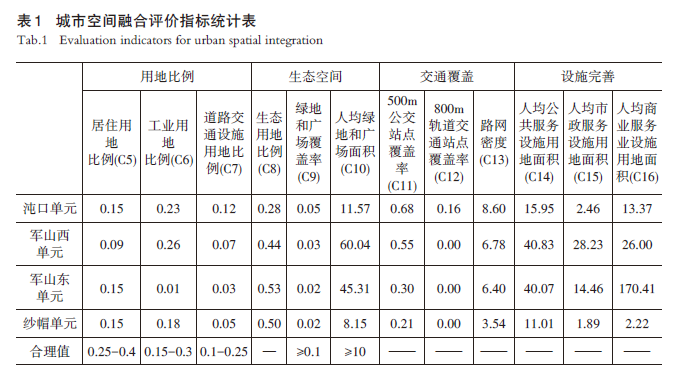

3.1.2 城市空间融合评价

四个产城一体单元在城市空间融合的4个维度上表现各异(表1)。用地比例方面,以《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)(以下简称“标准”) 为依据,各单元的居住用地比例均未达标准要求;工业用地中,军山东单元用地比例过低;道路交通设施用地中,仅沌口单元满足基本要求。四个单元的用地结构总体不理想。

生态空间评价中,军山东单元因自然生态条件较好、人口规模较低而表现优秀,但四个单元的绿地和广场覆盖率均未未达标,纱帽单元的人均绿地和广场面积更是不足。

交通覆盖方面,沌口单元各项指标均领先,是现状唯一有地铁通达的单元;相比之下,纱帽单元交通条件不佳,存在明显的短板。路网密度只有沌口单元超过8 km/km²,纱帽单元仅为3.54 km/km²。

设施完善度评价中,军山西和军山东的人均设施用地面积较高,而纱帽单元处于最低水平。综合来看,纱帽单元在城市空间融合评价中处于劣势,需大幅改善,其他三个单元则在不同的评价维度各有优劣。

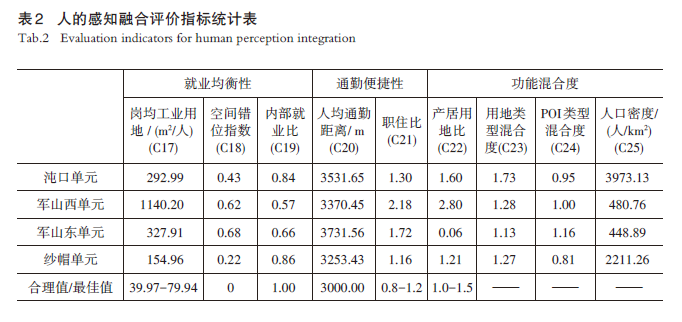

3.1.3 人的感知融合评价

在人的感知融合评价(表2) 中,纱帽单元在就业均衡性和通勤便捷性方面表现优异。但是,四个单元的岗均工业用地均远超合理范围,表明工业用地的利用率需提升。军山东和军山西两单元居住与就业的匹配程度较差,空间错位指数和内部就业比均不理想。

通勤便捷性方面,四个单元人均通勤距离均小于4 km(欧氏距离,剔除居住地和工作地在同一基站的手机信令数据后约为5.4 km),低于武汉市平均出行距离(8.3 km),但从职住比数据看,军山西和军山东存在明显的职住不平衡问题。

功能混合度评价中,沌口单元用地类型混合度和人口密度最高;纱帽单元产居用地比是唯一合理的,但POI类型混合度较低;军山东单元POI类型混合度高,但工业用地和人口缺乏导致其余的指标不理想;军山西单元居住用地比例偏低, 产居用地比超合理值高限约1倍。

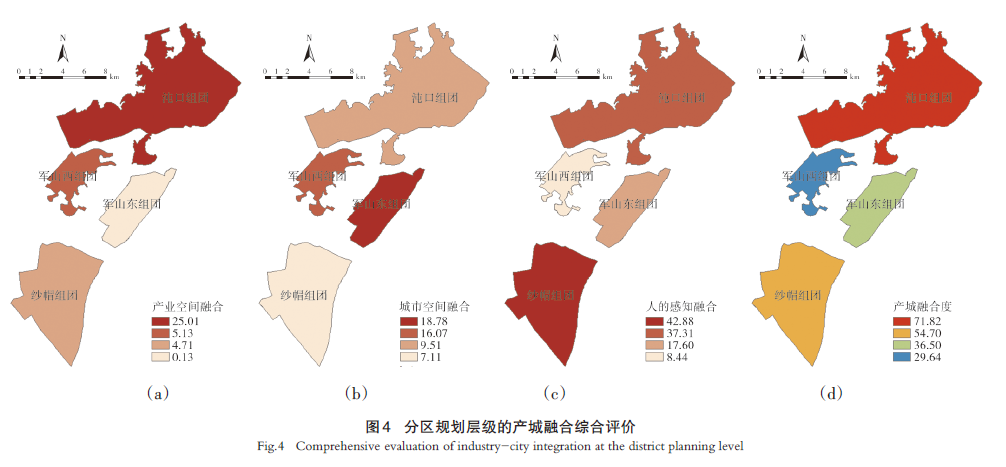

3.1.4 分区规划层级的产城融合综合评价

综合考量产业空间、城市空间和人的感知融合评价(图4),四个产城一体单元的产城融合度被分为四类:高度融合型(85—100), 良好融合型(70—85),一般融合型(60—70) 和欠缺融合型(0—60)。整体看,产城融合度结果不甚理想,仅沌口单元(71.82) 达到良好融合型,其他三个单元均属于欠缺融合型。

3.2 控制性详细规划层级——控规单元的产城融合评价

3.2.1 城市空间融合评价

生态空间评价中,生态用地比例高的控规单元主要集中在军山东和纱帽,部分单元比例超过65%。沌口的绿地和广场用地比例较高,反映其城市建设和配套较为完善。人均绿地和广场用地面积受人口影响较大,在四个单元内均有高值分布。

交通覆盖评价显示,500 m公交站点和800 m地铁站点覆盖率及路网密度高值主要分布在沌口,与产城一体单元的评价结果一致,显现其交通优势。另外,纱帽虽人口密度第二,但路网密度较低,亟须改善。

设施完善度评价涵盖三个人均设施指标。人口较低的军山各控规单元评价结果较高。若对比控规单元类型发现:工业生产单元的人均公共服务和商业服务设施用地普遍偏低。高值的人均公共服务设施用地多靠近生态条件良好区域,商业服务和居住生活单元的人均商业服务设施用地面积相对较高。

3.2.2 人的感知融合评价

服务可达性评价显示,公共服务设施用地可达性高值单元主要位于军山和沌口南部,而商业服务业设施用地可达性高值集中在军山东部。纱帽的设施可达性整体较弱,特别是南部区域。

功能混合度评价揭示,POI类型和用地性质混合度高值单元不完全一致,即用地类型混合度高并不必然意味着POI类型混合度同样高,反之亦然。人口密度高值区域集中在沌口和纱帽中部,而军山各控规单元的人口密度普遍较低。

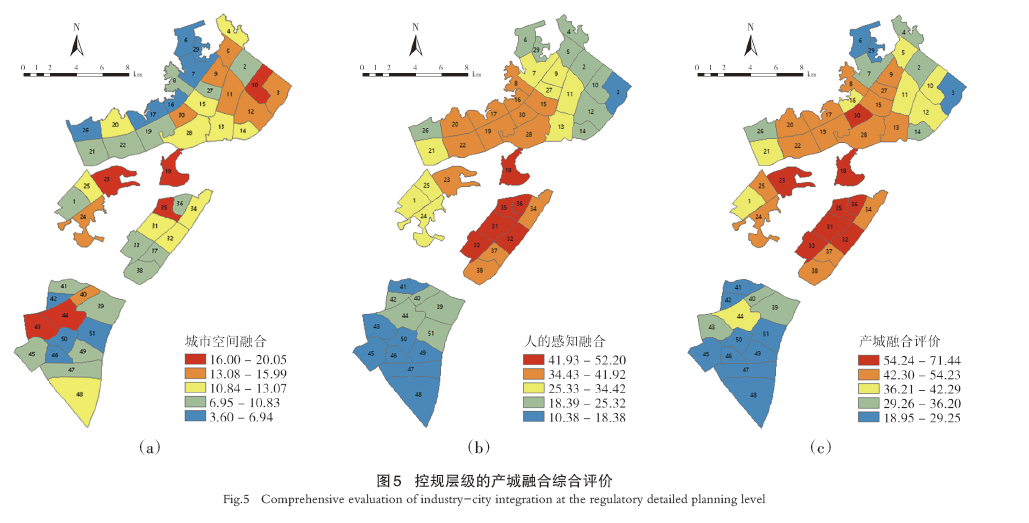

3.2.3 控规层级的产城融合综合评价

控规层级的城市空间融合评价(图5) 中,控规单元评价值虽并未呈现显著的集聚现象,但较低值通常集中在纱帽和沌口的某些居住生活单元。相较之下,人的感知融合评价呈现集聚现象,高值主要在军山东和沌口南部,而低值集中在纱帽单元。在产城融合综合评价中,仅4个单元属于一般融合型(产城融合度超过60,单元31/32/18/35),其余47个为欠缺融合型,表明研究区域的产城融合水平有待提升。

4 武汉经开区基于产城融合评价的规划编制调整

本研究将武汉经开区的产城融合评价结果有效融入武汉的规划实践。在分区规划层面,产城一体单元的评价结果已融入《武汉经济技术开发区空间规划(初步方案)》(简称《空间规划》),用于优化发展策略和用地布局。在控制性详细规划层面,由于经开区新一轮国土空间规划正处于编制阶段,规划管理部门将根据实际需求调整现有控规,本研究控规层级的产城融合评价结果将直接应用于相关地块的控规调整工作中。

4.1 产城一体单元的评价结果对分区规划的建议

4.1.1 降低低效、分散的工业用地比例,优化产业园布局,推进M0新型产业用地建设

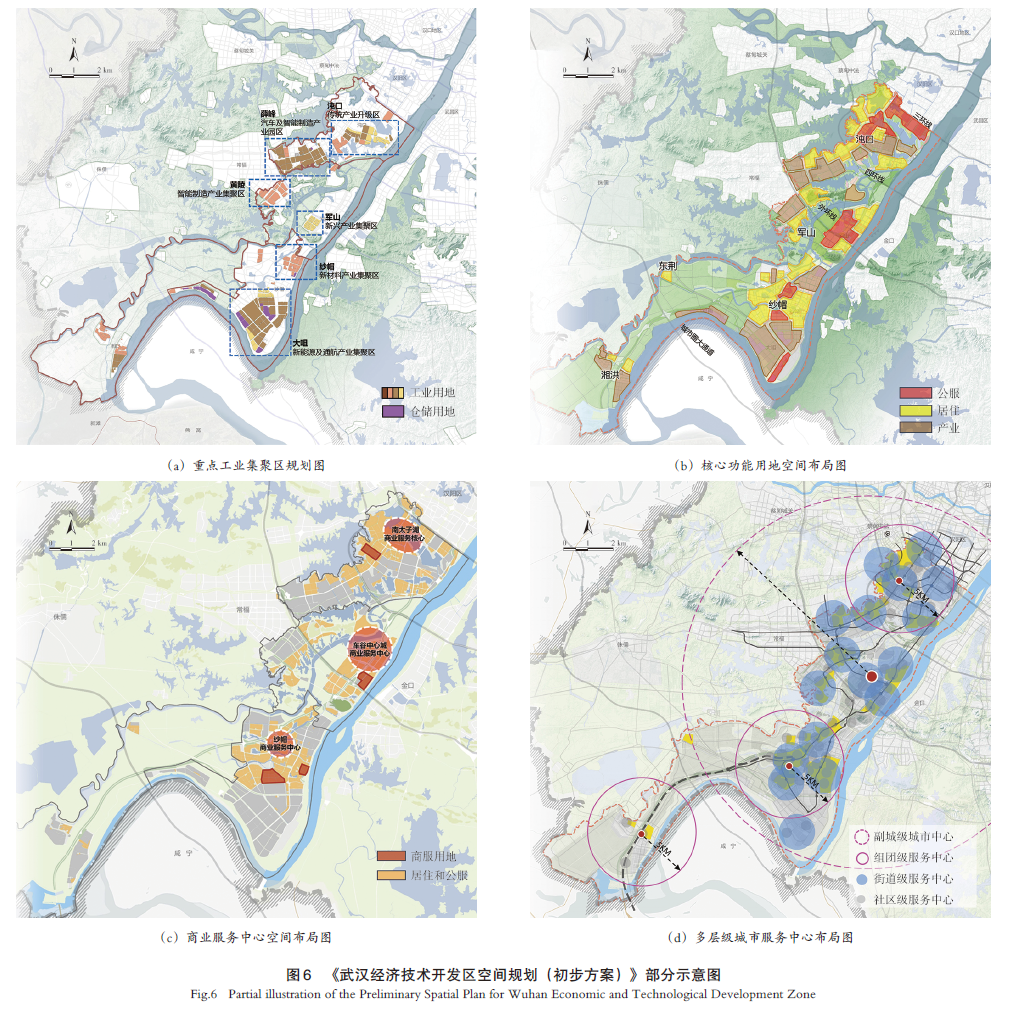

经开区部分工业用地存在粗放型发展和生产效率低下的问题,表现为工业用地占比较高(军山东除外)、岗均工业用地超标、工业用地与岗位数量不匹配。优化策略包括两方面:一是对低效、分散的工业园区进行整合,推进重点产业集群化建设。《空间规划》将调整现有工业用地,构建沌口传统产业升级区、军山新兴产业集聚区、纱帽新材料产业集聚区等六大产业集聚区[图6(a)],以支撑“3335”现代产业体系。二是土地整合困难的区域采取“腾笼换鸟”策略,将部分工业用地改为新型产业用地(M0),增加研发、创意、设计等创新型产业功能,挖掘存量产业用地的潜力。

4.1.2 抓住战略契机,“优二进三”调整产业结构,增加科研机构和创新型企业数量

在经开区,沌口单元的科研机构密度较高,约为其他三个单元总和的3倍,但其创新服务企业数量不足。其他单元在科研机构和创新服务企业方面均需加强,密度分别低于7个/km²和0.2个/km²。

借助“十四五”规划和2035总规等上位规划的机遇,经开区应结合“优二进三”等产业转型策略,调整产业结构,增强科研与创新能力。《空间规划》提出“车谷中心城”以增量发展为主,聚焦智慧创新、科教研发等核心功能,借助“建设车谷产业创新大走廊”的契机,发展新能源、智能网联汽车等高端产业。军山单元作为城市副中心,应依托“车谷中心城”战略,规划高端服务核心区和创新创业区,旨在增加科技型企业和创新服务企业。

4.1.3 调整用地结构,增加就业均衡性

经开区土地使用结构不均衡,呈现工业用地过高、居住及道路交通设施用地不足的“一高二低”状况。虽然工业用地比例多数符合《标准》(军山东除外),但从功能用地平衡视角看,其比例偏高。

《空间规划》对四个产城一体单元的用地布局进行调整,减少工业用地,增加居住和公共服务用地,注重均衡布局;构建功能完善的居住社区,完善便民服务、完备基础配套并丰富公共空间。规划提供多样化住宅产品,包括国际社区、品质住宅、人才公寓及租赁住房等,以满足不同人群需求,确保人才“进得来、留得住”[图6(b)]。

4.1.4 提高绿地和广场设施覆盖率,增加服务设施用地面积

经开区的四个产城一体单元在设施完善度方面表现不一。生态设施方面,虽生态用地比例较高,绿地和广场覆盖率却未达标,约为合理值的一半。人均绿地和广场面积中,纱帽单元未达标,沌口略高于《标准》。因此,需在保持生态用地比例的基础上,加强绿地和广场设施建设。服务设施用地方面,沌口需增加市政服务设施用地,军山西增加市政和商业服务设施用地,军山东增加市政服务设施用地,纱帽则同时增加公共服务、市政服务和商业服务业设施用地。

《空间规划》提出提升商业服务水平,规划沌口南太子湖商服集聚区、军山东市级商业服务中心和纱帽商业、文旅综合服务中心[图6(c)]。此外,规划将构建副城级、组团级、街道级和社区级等四个层级的文教卫服务体系,覆盖基础教育、医疗服务和高水平健身设施等[图6(d)]。

在生态保护方面,《空间规划》着重利用长江滩涂和林地等自然资源,加强水体治理和生态修复,整治河湖岸线,创建城市型长江生态栖息地。规划通顺河城市生态绿廊,与珠山、万家湖、南太子湖、中山湖、大军山等湖链湿地相结合,构筑河湖相济、城水共生的生态空间框架。

此外,《空间规划》提出建设沌口江滩文化公园、小军山智慧科技主题公园、大军山自然公园和纱帽江滩公园等,构建多层次城市公园体系,展示自然生态、近代工业文化和老城历史,增强滨江公共功能。

4.2 控规单元的评价结果对控规调规的建议

2023年,武汉市政府启动了“城市更新年”行动,特别在武汉经开区内部的四环线内推进产业“退二进三”和城市更新工作。为优化土地利用,提升东风大道沿线城市功能和景观形象,经开区自然资源和规划局计划优先对条件成熟的区域进行产业转型和城市更新,并启动局部用地控规修改工作。

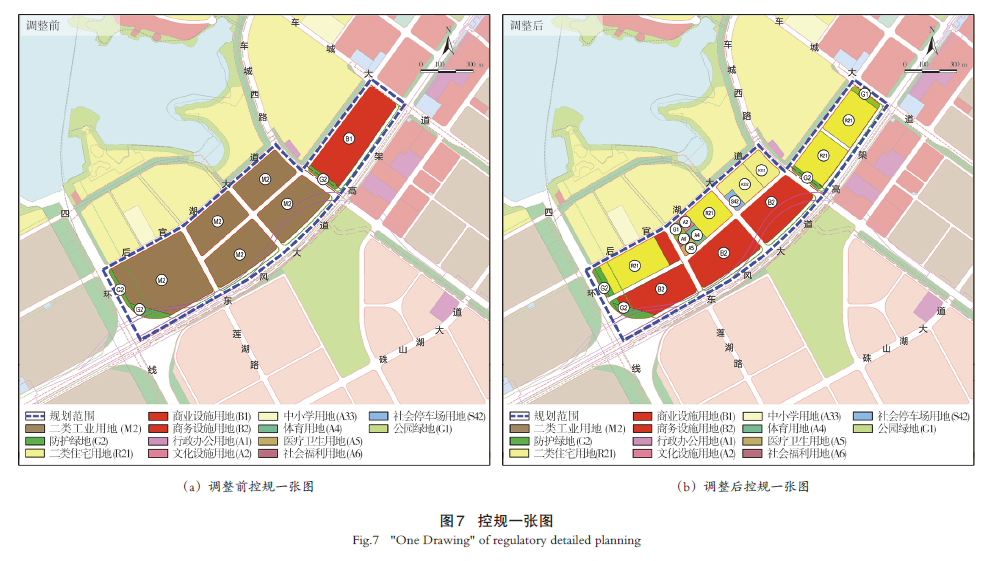

拟调规区域位于四环线、东风大道、车城大道等道路围合的区域内,总面积约75.96 hm²,现状以工业和道路交通用地为主[图7(a)]。根据《武汉市主体功能区体系和用途管制研究》(征求意见稿),该区域位于沌口生活区大半岛生活单元,主导功能为居住生活。

该用地属于16号控规评价单元,评价结果显示为欠缺融合型。生态用地比例、绿地和广场覆盖率、人均绿地和广场面积、三类人均服务设施用地面积、商业服务设施用地可达性、用地类型混合度等指标得分均较低。根据评价结果和上位规划,建议优化生活功能,提升产业品质,塑造东风大道沿线形象。方案涉及外迁二类工业用地,优化商业用地布局,调整北部公服用地至中部,提升可达性和用地类型混合度。增加居住用地,完善公共服务配套和绿地空间。考虑服务人口规模及适龄儿童入学需求,补充小学、初中等教育设施用地。按15分钟生活圈要求设置文化、医疗、健身、为老服务等公共空间和配套设施,调整后地块产城融合度将显著提升[图7(b)]。

5 结语

本研究提出结合规划编制的产城融合评价优化新思路,补充和完善了以产城一体单元为主的既有评价研究,并探索了将产城融合理念与方法融入不同层级国土空间规划的新路径。本研究在评价指标选取上持有开放立场,不拘泥于其完整性与唯一性。不同研究鉴于视角不同、目标不同、地域不同及数据的可获得性不同对评价指标的选取会存在差异,但不同的指标体系均应最终服务于规划编制和实施。

未来的评价研究应强调评价指标与规划目标的一致性,重视评价结果与规划编制的互动性和适应性。特别是要融入城市的使用者——人的感知评价,以深化产城融合理念与实践的整合。同时,产城融合评价应发展为可动态调整的系统,建立“现状评价——编制调整——监测反馈——重新评价”的循环反馈机制,并通过数据分析与模型模拟增强规划的前瞻性和科学性,确保产城融合成为推动城市可持续发展的“实用工具”。

下一步研究将在两方面深化:一是进一步发展产城融合评价体系,确保与国土空间规划的各层级和内容要求相契合;二是优化评价思路,构建多维度、多类别、动态的评价框架,促进产业、城市空间与居民生活的和谐共生,为产城融合发展目标提供有力支撑。

本文引用格式:潘启胜, 焦洪赞, 刘学军, 等. 结合规划编制的产城融合评价优化及武汉实践[J].城市规划学刊,2024(1):110-118.(PAN Qisheng, JIAO Hongzan, LIU Xuejun, et al. Optimization of City-Industry Integration Evaluation in Conjunction with Plan Formulation: The Practice in Wuhan[J].Urban Planning Forum, 2024(1):110-118.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 访问本刊官网

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,中国核心学术期刊(RCCSE),国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊,乌利希国际期刊指南(UPD)收录期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】结合规划编制的产城融合评价优化及武汉实践 | 2024年第1期

规划问道

规划问道