本文字数:4970字

阅读时间:约11分钟

【导读】

产权地块组织是土地产权制度对于土地利用权力边界的界定与安排,它对城市形态有着重要影响。许多西方国家已针对产权地块制定了一整套规划管理、建设控制与审批管理制度。中国城市的产权地块因社会经济制度变迁而不断发生重组,并深刻影响到城市形态的更新演变。研究以广州旧城为例,通过分析不同产权制度下的产权地块与城市形态特征,寻找二者之间的规律与存在问题,并以优化城市空间形态为目标提出产权地块规划调整的策略。

关键词:土地产权;形态;更新;广州

作者:

黄慧明:华南理工大学建筑学院2013届博士毕业生,教授级高级工程师,广州市城市规划设计有限公司董事长

赖寿华:教授级高级工程师,广州市城建规划设计院有限公司总经理

#

引言

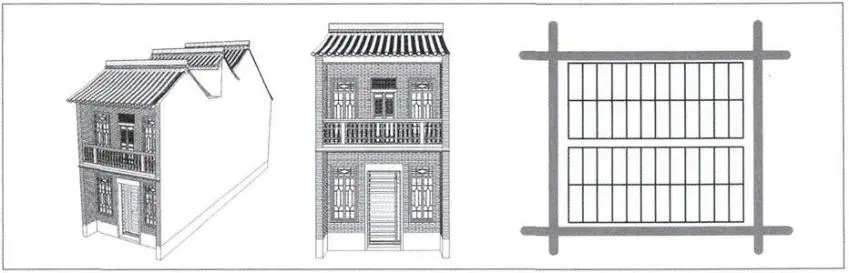

土地产权是关于土地财产的使用、过渡和获取收益的权利。康泽恩认为以产权来界定的地块(Plot)及其内部建筑是城市形态的基本构成单位。长期以来,西方现代城市形态学研究关注两个方面的内容:第一是产权地块组织及其构成的街廓(Block)尺度与模数关系,“产权地块、街廓、街道系统”成为西方网络式城市形态的基本研究要素;第二是产权地块内部的建筑填充,以租地权周期为核心的租地权分析已经发展成为国际上公认的一种城市形态学研究方法(图1)。

图1 康泽恩基于产权地块填充的租地权周期研究

目前,无论是以英国为代表的土地国有制,还是以美国为代表的土地私有制,土地产权地块都是土地买卖、批租及开发的基本单元,城市用地规划、建设控制和审批管理也全部是建立在土地产权地块层面之上的。

中国自西周建立井田制以来,经历了土地私有制、计划经济公有制与市场经济公有制三个制度时期,产权制度的变化深刻反映了社会经济体制的内在变革。本文以广州旧城为例,旨在通过研究不同产权关系下的产权地块与城市形态特征,找到二者之间的规律,并以优化城市空间形态为目标,提出产权地块规划调整的建议。

#

历史产权制度影响下广州城区的

产权地块与形态特征

1.1私有产权制度下的

宅地关系与均质化形态格局

中国自西周直至新中国成立前都一致实行土地私有制度。广州在长期土地私有制度的作用下,也形成了与其相适应的产权地块组织与形态基底。19世纪中期,广州为适应人多地少、地价快速上涨的经济形势而产生了一种小开间、大进深式建筑形式——竹筒屋(图2)。

图2 竹筒屋建筑示意与产权地块组织

资料来源:华南理工大学.荔湾区规划地块内的建筑分类说明[Z].2009.

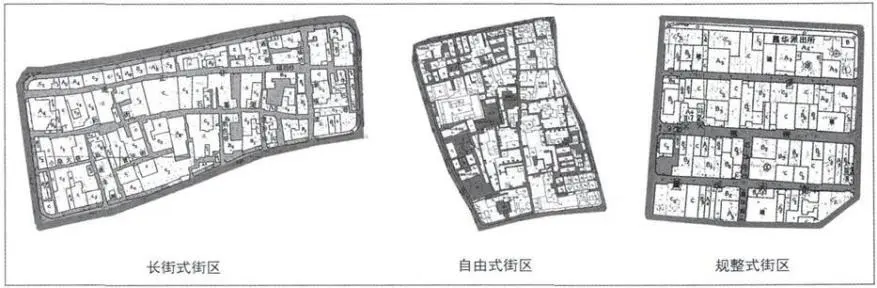

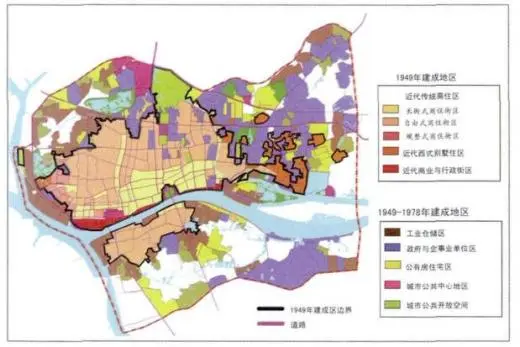

根据对1954年广州城区1:2000地形图的分析,可以看到当时竹筒屋类型的大进深建筑覆盖了广州城区的大部分区域。其地块组织大致可以分为“长街式、自由式、规整式”三种类型的街区(图3)。

图3 土地私有产权制度下广州旧城三种传统街区形态

宅地对应的产权地块组织促成了广州高密度、低强度、均质化的形态基底。大部分住宅为1~2层,采用连续性并列布局,街道比较规正,街廓面积多为5~10 hm2。产权地块的标准化布局使得街廓形态肌理富有规律。部分地块产生了兼并与扩大的现象,也是在既有框架之内的细微调整。

1.2土地划拨制度下的产权地块

与形态特征

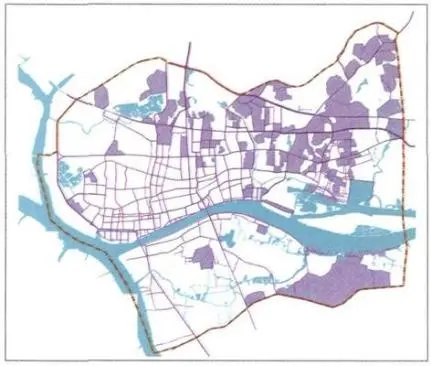

1949年新中国成立后中央政府进行了土地改革,建立了农村与城市土地二元制度。在城市土地制度方面,新中国成立初期形成国有与私有土地并存的局面。1958 年城市中的绝大部分土地已归国家所有。在“大跃进”与“文革”时期,个体劳动者和少数城市居民拥有的房屋产权也受到冲击,房地产主们自愿或被迫放弃房租,甚至将房地产转让给政府的房管部门代管。在计划经济时期,中国城市土地实行单一行政划拨制度,广州城区在这个时期行政划拨出了大量用地。本文根据1978年城区1∶2000地形图,分析这一时期产权地块与城市形态的主要特征(图4,图5)。

图4 1978年广州旧城单位用地产权地块分布

图5 1978年广州旧城公有制住房产权地块分布

(1)在1949年建成区外围形成的“划拨用地圈层”。(图6)。

(2)大产权地块与巨型街廓。土地划拨制度彻底否认土地的商品属性,土地没有显现出应有的经济价值。因此,按照行政组织配给的多数用地面积都偏大。

(3)产权地块内的低建筑覆盖。不受土地经济价值制约的划拨用地使用往往面临低效使用的问题。

图6 1978年广州建成区的圈层式形态格局

#

市场力作用下产权地块的

重组方式与形态更新

随着改革开放以来中国市场经济的转型,土地的商品属性逐渐恢复。作为改革开放前沿地,广州于1989年颁布并实施了《广州市城市国有土地使用权有偿出让和转让试行办法》,逐步建立土地市场化制度,城市也随着土地经济的复苏开始经历快速更新改造过程。

2.1 1949年建成区——小规模产权

地块重组主导的形态更新

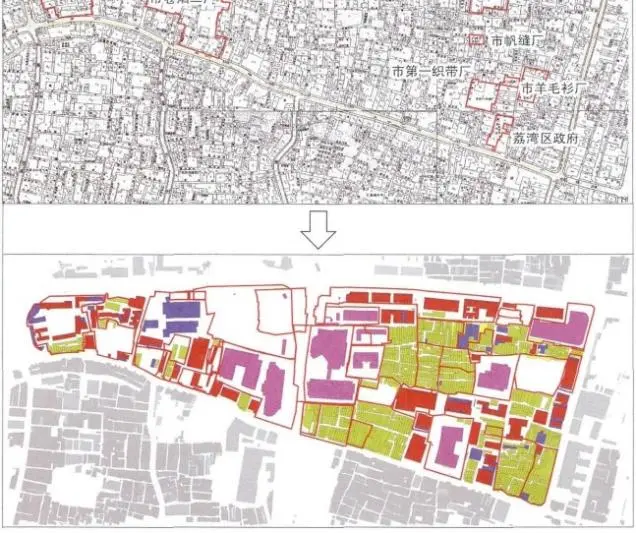

在土地私有产权制度的影响下,广州1949年建成区内形成了均质化形态基底。改革开放后,这些传统街区被改造。广州形成了一套以小规模地块逐步滚动改造的模式。图7所示的中山路街区反映了这种改造模式的典型过程。小规模地块改造是市场、制度与社会力作用下多元平衡的结果。它使滚动开发成为可能,具有更强的可操作性,因而成为20世纪90年代最主要的更新方式。而小规模产权地块改造也是导致广州旧城目前高密度、高强度、高度混杂城市形态的主要原因。

图7 中山路街区的产权地块分割与形态演变

2.2 1949~~1978年建成区——产权

地块维系下的形态更新

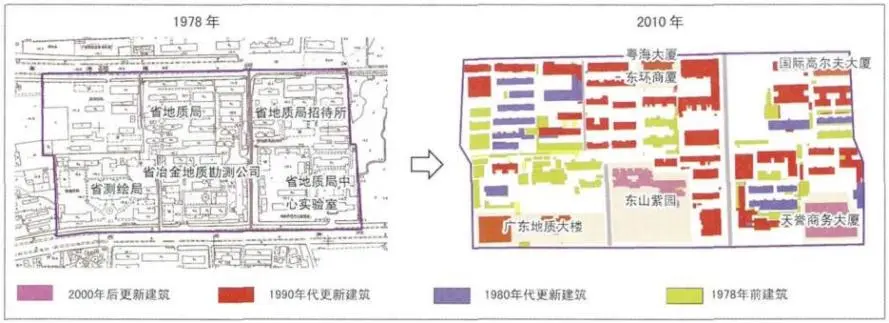

改革开放后,广州城区大部分原划拨用地采取了维系原产权地块下的更新发展模式。据统计,在1978年划定的93个单位用地产权地块中,保留原单位功能的有73个,进行整体功能转换的有20个。在保留功能的单位用地中,不少受市场经济影响,在临近道路商业价值较高的地区以自建或合建的方式建设了商业或办公设施。这就是目前广州城区内有诸多“单位背景”的酒店或商业办公设施的由来。图8显示了广东省国土资源厅所在单位街廓内的新增商业开发地块情况。

图8 市场力作用下单位产权边界的维系与部分调整

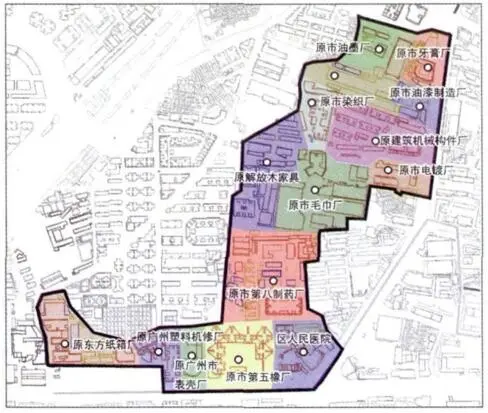

随着城市工业的外迁,城区大部分工业用地按照原产权边界进行了功能置换。图9显示了荔湾旧城一个典型工业街区的演变过程。该街区在1978年内共有14家工厂企业,之后这些工厂陆续置换改造为商住区。由于当时采用的是以企业为主体、联合开发企业的改造模式,导致14个产权地块拥有不同的开发主体,建设了不同的楼盘小区。

图9 基于原产权边界的工业区块功能置换与更新改造

在市场力作用下,城市划拨用地在产权边界维系下的更新发展,既显示了其进行更新发展的动力,又显现出既有产权制度的不足。在产权使用界定不明的情况下,单位用地大产权地块无法调整,工业用地产权地块在功能置换后也无法重组,条块状的产权地块分割仍然阻碍着城市肌理的恢复。

#

目前产权地块调控面临的主要问题

3.1产权界定不清晰

土地法规中土地利用权力边界的界定是市场有效发展的关键。我国虽然颁布并实施了一些城市土地管理的法律和法规,但是现行土地管理法规仍属于公法性质,所调节的是政府和土地使用者、所有者之间的关系,对土地使用者、所有者之间关系的调节则缺乏法律规定。正是这种产权权益的模糊化处理,使得征地拆迁工作越来越困难,因为原住居民逐渐认识到产权地块的重要性,而不仅仅是住宅房屋本身。

计划经济时期产生的大量以行政划拨方式形成的土地产权,其产权关系界定也比较模糊。土地使用者的权利不充分,不能对土地进行转让,也没有明确的合约形式界定土地使用期限与使用权限。这使得大量的单位用地难以通过正常的市场渠道进行置换,大部分只能维持现状或通过非正规的渠道获取市场收益。

3.2规划控制体系的缺陷

我国的城市规划目前还停留于功能区划水平,无论是在规划编制还是控制实施阶段都没有真正重视产权明晰的问题,更没有将明晰产权上升到法律层面。在规划中缺乏有意识的产权地块划分与相应控制,这使得多数城市的更新规划只能停留于图纸上。

广州旧城多数街廓都在原有街巷系统上进行小规模渐进式更新,原有高密度、低强度、均质化的空间逐步转化为高密度、高强度、混杂化的空间,导致这种现象的重要原因之一就是没有在街廓内部针对个体产权地块进行详细的设计控制。

3.3市场改造模式的局限

在市场改造模式下,大部分更新改造项目遵照自我经济平衡原则,开发商必然以更高容积率换取开发资金为原则。在既要兼顾社会效益又要兼顾经济效益的情况下,划定的小规模产权地块内的开发强度被不断膨胀,拆建比至少要达到1∶2.5才有市场资金愿意介入,而这势必对旧城形态造成巨大冲击。

#

基于理想城市形态塑造的

产权地块调控策略

4.1产权地块的重组模式选择

基于目前市场力作用下旧城产权地块重组与形态更新中出现的诸多问题,本文认为可以采取以下两种方式进行整理优化。

第一种是政府主导的整体收储方式。这是实现更新地区零散产权重组的重要手段。政府在收储地区可以按照规划重新划分产权地块,并分块出让和进行统一建设,比较容易创造出优质的城市环境。

第二种是以个体产权拥有者为主体的自我改造。个体产权更新主要是针对面积较大的单位用地、工业用地等不完全产权权益地块进行的更新方式。由政府统一规划,原业主单位负责拆迁安置,并根据政府规划自行开发,也可以寻找合作方联合开发。

以上两种方式可以根据具体情况进行选择使用,也可以同时使用。通过综合运用两种方式对土地产权进行重组整理,以更好地实现对空间形态的重塑。

4.2基于产权地块的设计控制

中国城市规划体系中一直缺乏对于产权地块层面的规划控制。介于存在的这些问题,本文认为可以考虑以产权地块为基础建立改造控制单元,在产权地块层面进行设计控制,以优化整体空间形态,促进城市精细化管理。

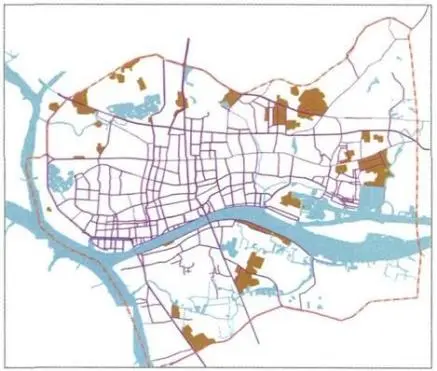

康泽恩认为,城市形态中存在不同于周围环境的形式同构单元——平面单元(Plan Unit)。平面单元由“街道系统、产权地块组织、产权地块内部的建筑物填充”三个要素组成。平面单元显示了街区内部产权组织关系与建筑肌理模式,因而本文认为可以参考改造控制单元的设定。可以考虑改造控制单元建立的基本路径是:①运用城市形态学中城镇平面分析方法,识别出旧城地区的形态基底;②叠加现状各类产权地块信息,明确现状产权构成;③根据平面单元理论,结合广州实际情况,划分改造控制单元;④提炼改造控制要素,制定改造控制单元的控制指标与相关要求。

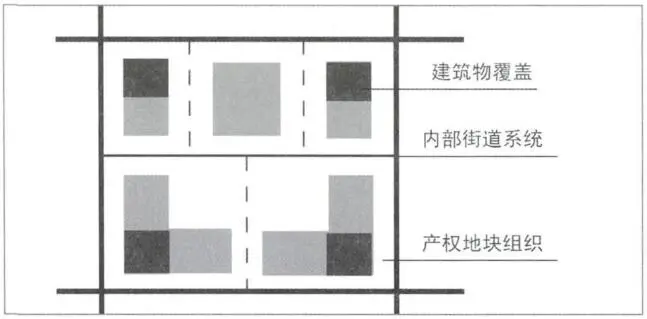

基于产权地块的改造控制单元应注重对以下三个规划要素的控制:①产权地块划分。②内部街道系统建设。③产权地块内的建筑覆盖,要通过详细的控制导则,规定地块内建筑退界、建筑密度、建筑立面连续度及塔楼界面率等要素,使得单元内建筑组织彼此协调,使城市形态得到整体控制(图10)。

图10 改造控制单元的三个规划控制要素

4.3产权地块调控的政策保障

#

结语

产权地块的重组是产权制度变迁的空间反映。诺斯认为,制度变迁的原因之一就是相对节约交易费用,即降低制度成本,提高制度效益。产权地块的重组也可以理解为一种收益更高的产权划分模式对另一种收益较低的产权划分模式的替代过程。广州旧城在市场作用下呈现的小规模产权重组与划拨用地产权维系状况,是市场、制度与社会多元平衡的结果。但是这种状况造成了广州旧城高密度、高强度与高度混杂的城市空间形态。为改变这种状况,政府应重视产权地块的调整与控制工作,在产权地块的组织优化、设计控制和政策保障方面进行更深入的研究,最终通过产权这个“看不见的手”优化城市空间形态,塑造美好的城市环境。

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):产权重组与空间重塑——土地产权地块视角下广州旧城形态更新研究

规划问道

规划问道