01

引言

随着城市建设的快速扩张,尽管经济发展得到极大的提升,我国的生态环境问题也越来越严峻。这不仅意味着人居生存环境质量的下降,还严重影响了生态系统的稳定。在此背景下,绿地系统专项规划作为城乡生态空间保护和管控的重要依据,作为建设生态文明社会的重要组成部分,作为塑造城市形象的重要支撑,作为维护城市居民身心健康的重要手段,应遵循规划的合理性与科学性,也应遵循人与自然和谐的原则,不仅需要关注绿化指标,更应关注绿地发挥的功能作用,确保其能有效改善城市的绿地空间品质,构建高效的城市生态环境系统。

02

当前绿地系统规划现状

03

师宗县中心城区绿地现状及

问题梳理

3.1 规划指标体系单一

根据师宗县“美丽县城”创建城市绿化指标报告,截至 2020 年末,师宗中心城区绿地率 35.55%,绿化覆盖率 41.83%,城市人均公园绿地面积 12.06m²/人,公园服务半径对于居住用地的覆盖率达 96.48%,已满足现行城市绿地系统规划评价指标标准。但根据第三次国土调查数据分析,师宗县的人均公园绿地面积仅为 3.85 m²,公园绿地、广场步行 5 分钟覆盖率为 30.81%。通过现状实地考察和对比分析,可知两者数据差异较大,是由于指标统计标准不一导致的。实际上师宗县绿地建设初具规模,但建设质量较为滞后,城区公园的分布不均、覆盖不足,需要加快发展,提升品质。此外,根据问卷调查显示,可享受公园 5 分钟可达的市民比例仅占 20.91%,也反映了这一问题。

对照《国家园林城市系列标准》中的国家生态园林城市标准、国家园林城市标准等绿化评价指标体系,一方面,其定量指标大多反映绿化面积,虽然能够在一定程度上体现城市绿化的水平,但却很难客观衡量绿化质量。绿化面积大并不能代表绿化结构合理,绿化效益显著; 相反,即使绿化面积有限,也可以通过合理的绿地布局和科学的绿化结构提升绿化效益。另一方面,随着居民对内涵式品质空间的需求增长,绿化空间带来的体验和感受越来越重要,然而当前的评价标准更注重绿化指标的定量要求,缺少对人的感知量化评价,比如人均可享绿地面积、绿视率等。此外,在城乡一体化的背景下,郊野公园、生态田园等其他形式的新型绿地也应纳入指标评价体系。

3.2 空间布局失衡

具体到师宗县中心城区,其现状绿地系统的空间布局方面主要存在山水格局不完善、绿地结构不清晰、绿地分布不均衡等问题。

城区绿地相互之间缺乏联系,整体不成系统。公园绿地的种类仅有综合公园、专类公园、游园三类,社区公园种类缺失,且专项公园形式单一。在等级上缺乏社区级绿地、广场。区域生态绿地潜力巨大,但现状仅有少量生产绿地,其他游憩类、保育类、防护类区域绿地缺失,且尚未纳入绿地系统规划和管理,也未能与城市居住用地和公共服务设施等其他的用地充分融合和衔接,在一定程度上制约了师宗绿化的发展。

3.2.3 绿地分布不均衡

老城区和城市新区的现状绿地规模差异较大,多分布在城市新区。城市新区集中绿地量大但分布不均衡,未形成连续的绿地网络系统。老城区建筑密度较大,绿化率普遍较低,部分绿地被迫改作其他用地,绿地总量不断减少,总体布局失衡。

3.3 绿地质量欠缺

3.3.1 主题特色不突出

师宗县城粗放的开发建设方式造成绿地配置无序、整体品质差和缺乏特色等问题,难以满足人们日益增长的美好生活需求。城市级公园建设力度较大,但公园主题和定位不够明确、特色不够突出。现状公园绿地景观和设施也较为单一,以传统的硬质广场、步道为主,配套设施较为简单,景观性不足,游人吸引力较弱。

3.3.2 建设品质不整齐

现状城区绿地建设重“量”轻“质”,绿地品质参差不齐。老城区的居住小区和单位的附属绿地专属性强,开放度较小,景观、生态效果较弱。近几年新建的居住小区、庭院绿化有了极大的改善,但部分小区的绿化建设仍然不足。新建商业地块附属绿地率较低,多以硬质铺装为主,乔木和草坪绿化普遍不足,且缺少养护。道路附属绿地建设水平差别较大,主干路道路绿化有待提升,部分次干路、支路附属绿地需填补空白。

3.3.3 植物种类不多样

绿地树种的丰富性和绿化质量有待提高。灌木和藤本植物应用种类和数量较少,未能利用基调树种和骨干树种突出本地植物特色,体现城市文化景观风貌。部分绿地由于绿化养护资金投入不足及管护技术不到位,导致绿地植物生长质量较差。

04

师宗中心城区绿地系统规划的提质

增效创新对策

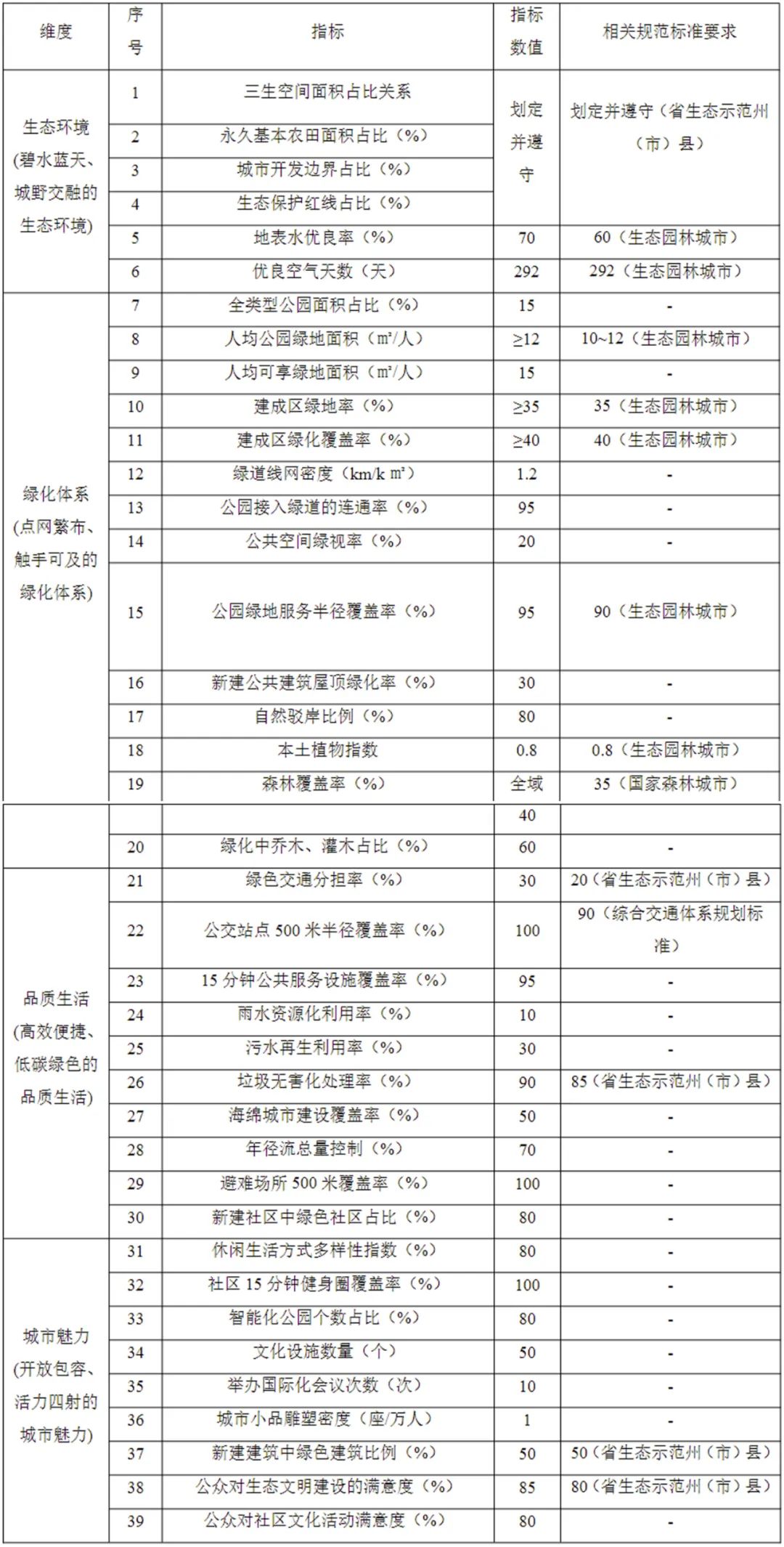

4.1 创新点一:从“量质合一”的角度创新指标体系

4.2 创新点二:从“生态”的角度构建绿色格局

师宗县绿地系统专项规划注重在整体层面构建区域生态安全格局,对接区域绿地,进行生态保护多因素影响叠加,识别规划范围内影响城市生态环境的区域生态廊道、城市级绿楔、绿斑。

将纳入生态空间体系保护的各类用地及生态要素通过三生空间划分,禁建区、限建区及适建区三大区域的划定,予以空间落实,细化绿楔、绿廊、绿斑、风道、城市边界等各类生态分区的管控措施。从而构建两级生态廊道+重要生境节点、多级生态踏脚石、“山、川、田、丘、城、乡”全面相融的县城绿色生态格局,保障人与自然和谐共栖。

4.3 创新点三:从“体验”的角度编织慢行网络

在专项规划中结合重要节点详细设计,运用“通水、通路、通绿”三大设计手法,提升公共空间慢行品质,编织便捷、多元的慢行网络。

“通路”指结合老城区的居住小区和单位的附属绿地,针对其专属性强、开放度低、城中村道路狭窄不通畅等问题,提出旧城绿街连通活化计划,见缝插针地增加服务设施,增设和改造开放空间,打造各具特色的空间触媒点,连至城市级公园街区,从而实现街区之间的联通,以及与新城区的联动。其次对新城区区位优势突出、但闲置无人气的城市道路进行绿色街区的改造引导示范,赋予整个街区全新的视觉形象,彰显西南民族文化的小城魅力。

“通绿”指运用多种布局模式,提供串接在绿网之上的多元绿色空间,并在《城市绿地分类标准》的基础上,重点从市民感知的角度出发,进行类别细分与补充,除规范中从属于公园绿地的综合公园、社区公园外,增加了更利于慢行联通的带状公园、便于市民休憩的街旁绿地;同时增加口袋公园、社区邻里联络通道等两种在用地层面无法表达、但与市民生活关系紧密、使用频繁的类型;以及从第五立面与立体绿化的角度出发,增加附属于建筑的屋顶花园,对城市空间中占比较高、使用频率也较高的交通空间,着重疏通连续的慢行路线;为城市提供集约化的停车解决方案,降低不规范停车对开放空间的负面影响,并提出生态停车场设计引导要求,形成“脚下有绿毯,头上有绿伞” 的停车空间效果。从而最终实现“300米见绿、500 米见园、1000 米见林”的、具有良好生态感知、使用功能的绿地服务系统。

05

结语

绿地系统专项规划对打造高品质的城市人居环境以及构建城市内外的生态系统具有重要意义。在提质增效的视角下,本文以师宗县为例,从指标体系、空间布局、功能质量等方面,对绿地系统规划的创新策略提出探索性思考,以期对绿地系统规划在应对提质增效的诉求上有所启示。

参考文献

[1] CJJ/T85 -2017.城市绿地分类标准[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2017:2.

[2] 哈思杰,方可,徐莎莎.生态文明视角下武汉市绿地系统规划建设探索[J].规划师,2020(11):55-59.

[3] 周素红,陈菲,戴颖宜.面向内涵式发展的品质空间规划体系构建[J]. 城市规划,2019( 10) : 13 -21.

[4] 徐波,郭竹梅,贾俊.《城市绿地分类标准》修订中的基本思考[J].中国园林,2017(6):64-66.[5] 罗小龙,许璐.城市品质:城市规划的新焦点与新探索 [J].规划师2017(11):5-9.

[6] 刘滨谊,姜允芳.中国城市绿地系统规划评价指标体系的研究[J]. 城市规划汇刊,2002( 2) : 27 -29.

作者介绍

吴乔敏 上海同济城市规划设计研究院有限公司 助理规划师

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 年会论文宣读:提质增效视角下城市绿地系统规划问题与对策研究——以师宗县中心城区绿地系统规划为例

规划问道

规划问道