高密度区域智能城镇化协同创新中心是由同济大学牵头联合复旦大学、国家住房与城乡建设部、中国城市科学研究会、长三角经济协调会 、中国城市规划设计研究院共同组建的多学科融合、多团队协同、多技术集成的协同创新中心。

引子:

为推动中国城市规划设计研究院规划信息化完善和升级工作的顺利开展,在王凯副院长带队下,学术信息中心组织技术力量,开展了面向全行业规划编制和研究机构的系列调研工作。5月18日至20日,调研组启动了面向华东地区规划编制和研究机构的调研计划,先后造访了江苏省城乡规划设计研究院、同济大学建筑城规学院和上海数慧技术系统有限公司。

时间:

2016年5月19日 PM 2:30

地点:

上海杨浦区四平路1239号同济大学文远楼二楼

人物:

同济大学副校长、智能城镇化协同创新中心吴志强主任

同济大学建筑城规学院彭震伟党委书记

同济大学建筑城规学院王德教授及助手

同济大学建筑城规学院钮心毅教授

中国城市规划设计研究院王凯副院长及从事信息化与新技术工作的筒子们

场景:会议室内,人们围坐在会议桌旁热切地讨论。窗外绿意葱笼,午后的阳光温煦润泽。

旁白:随着吴校长坚定有力的声音在室内回响,一幅多年来中心蓬勃发展的图景徐徐展开……

科技攻关带动学科发展

从2004年开始,同济大学团队的主攻方向有四个:生态城市、节能减排建筑、数字设计与建造、遗产保护——从这四个方向来驱动学科发展。在两年前,即历经10年发展之后,中心提出了将四个主攻方向进行整合升级的2.0版,即数字和遗产、数字和生态建设、数字和节能减排建筑……原有方向的两两相交大大增加了学院科研的创新力量。

令人欣喜的是,去年在全世界建筑与规划建成环境评比的排行榜中,同济大学建筑与城市规划学院QS在全世界排名居前位。十几年来大家尝到了用科技攻关来带动整个学科发展的甜头。

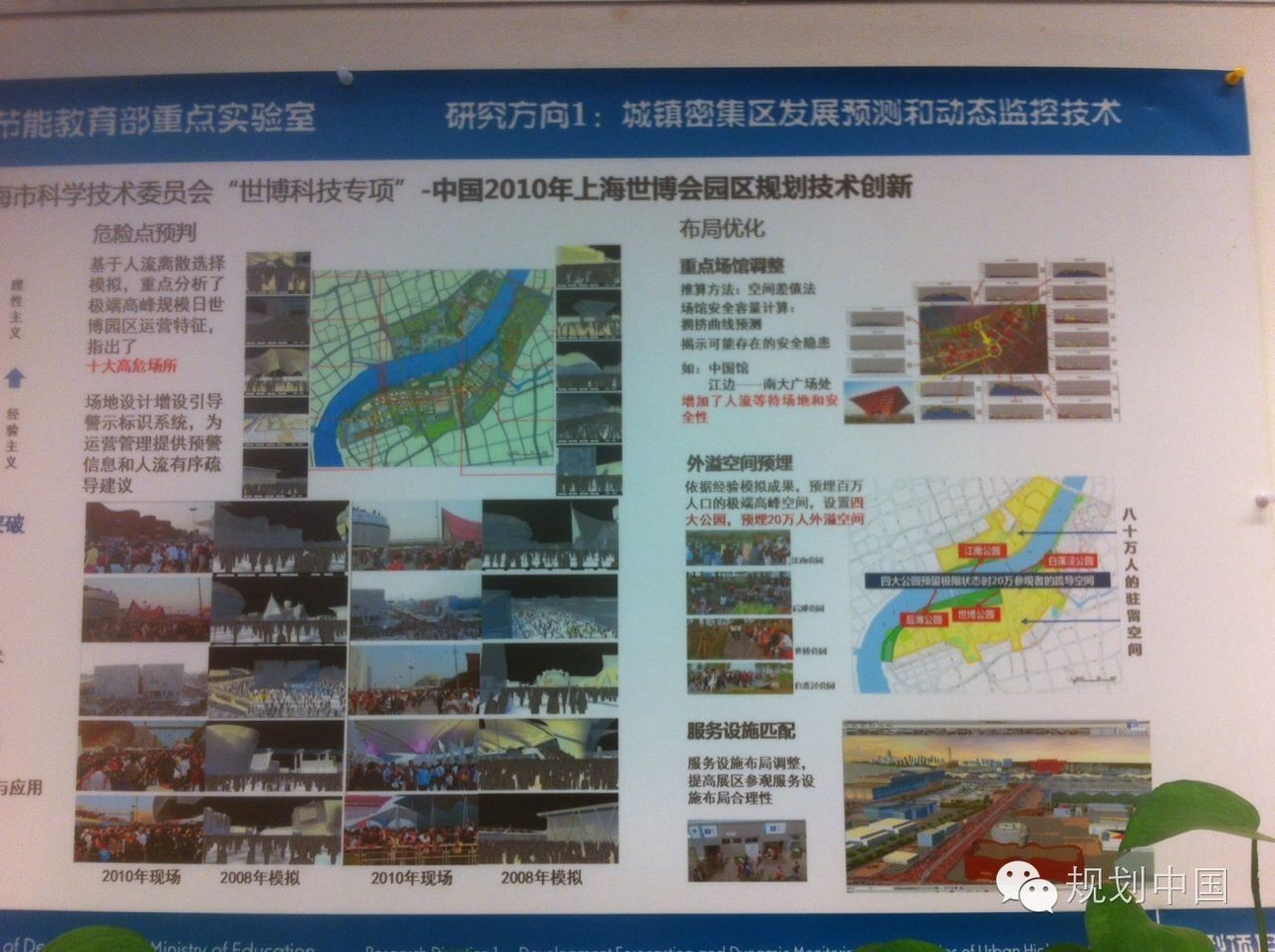

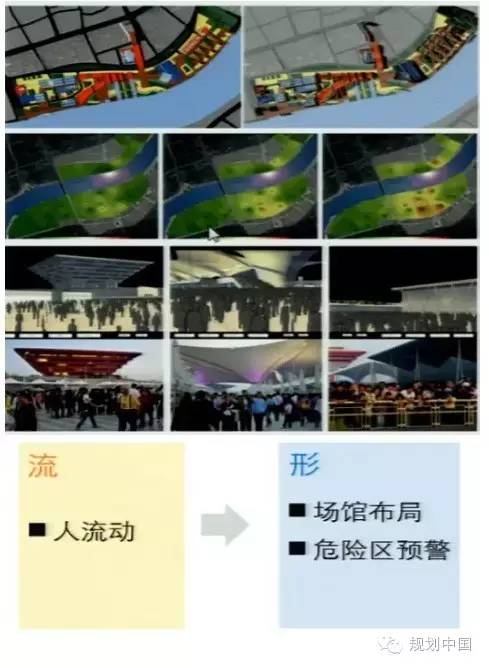

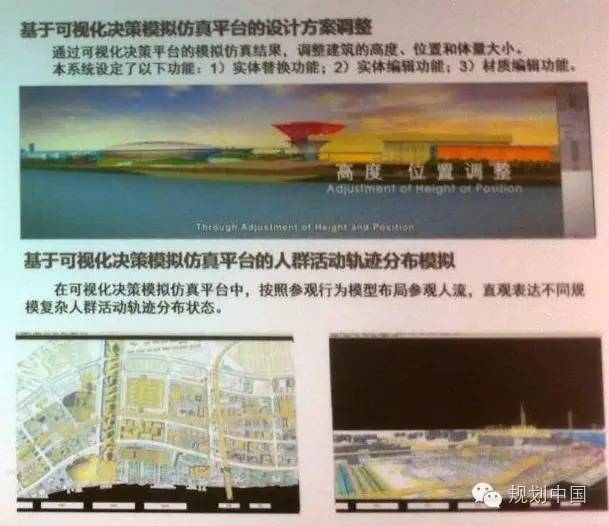

上海世博会规划技术创新

早在上海世博会筹备期间的2008年春节,中心完成了园区虚拟现实平台的全部建设,实现了规划技术创新,基于人流动态模拟,对重要场馆布局进行调整;基于人流分布模拟,实现危险区域预警,分析了高峰时间段园区的运营特征,指出十个最危险点并逐一排查、重新设计,成功地保障了世博会的安全运转(图1-3)。

图1 上海世博园区可视化模拟决策平台

图2 上海世博会园区规划技术创新

图3 上海世博会项目中的人流动态模拟

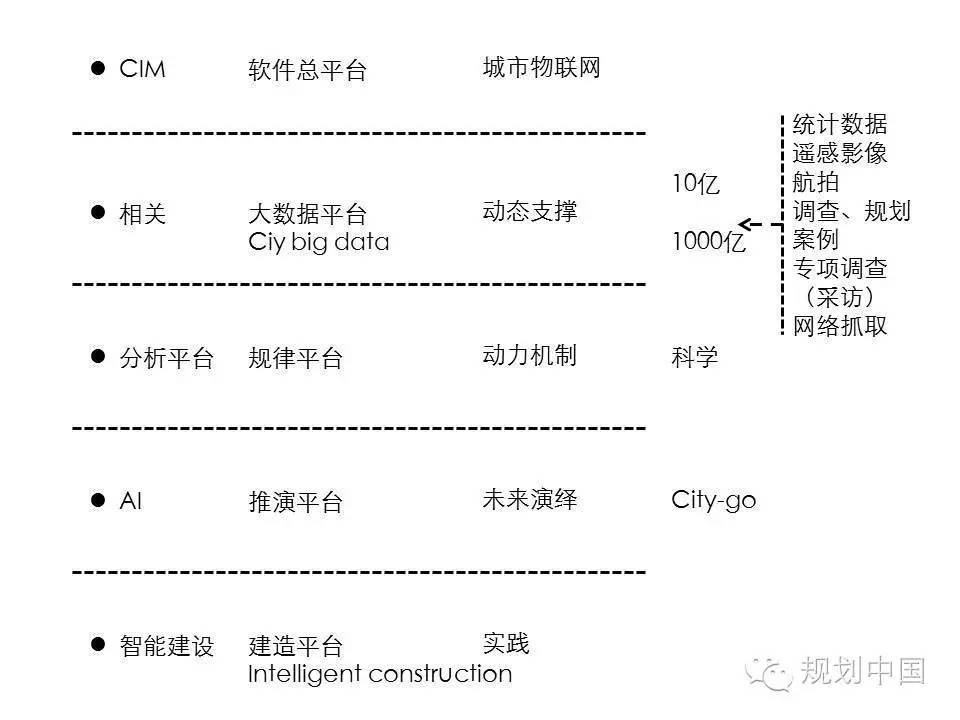

基于国家重大需求建设的五大平台——软件总平台、大数据平台、规律平台、推演平台、建造平台。

图4 五大平台示意

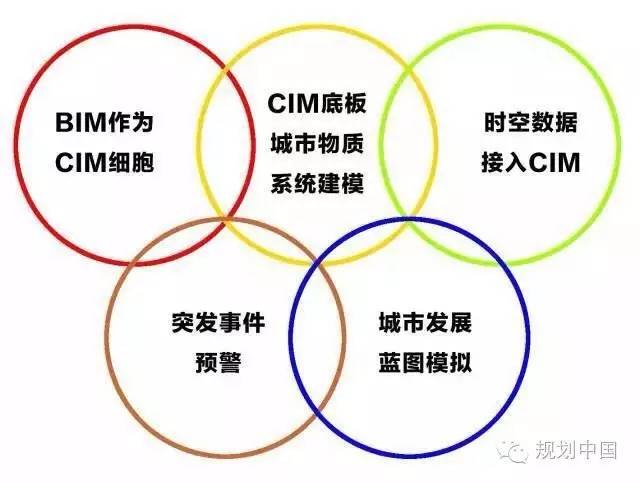

平台一:城市智慧模型 CIM(City Intelligent Model)

即软件总平台,于2006年开始建设,具备了控制所有的城市、空间和物质的所有软件,将城市物质子系统建模,建立CIM的工作底板(图5),多种数据导入。城市从单体建筑走向全系统运行管理,所有的智能建造、意识、构建,全部整合起来,形成一个新体系。

图5 CIM工作底板

平台二:大数据平台(City Big Data)

涵盖统计数据、遥感影像、航拍调查、规划案例、专项调查(采访)、网络抓取等领域的全世界最大的数据库。

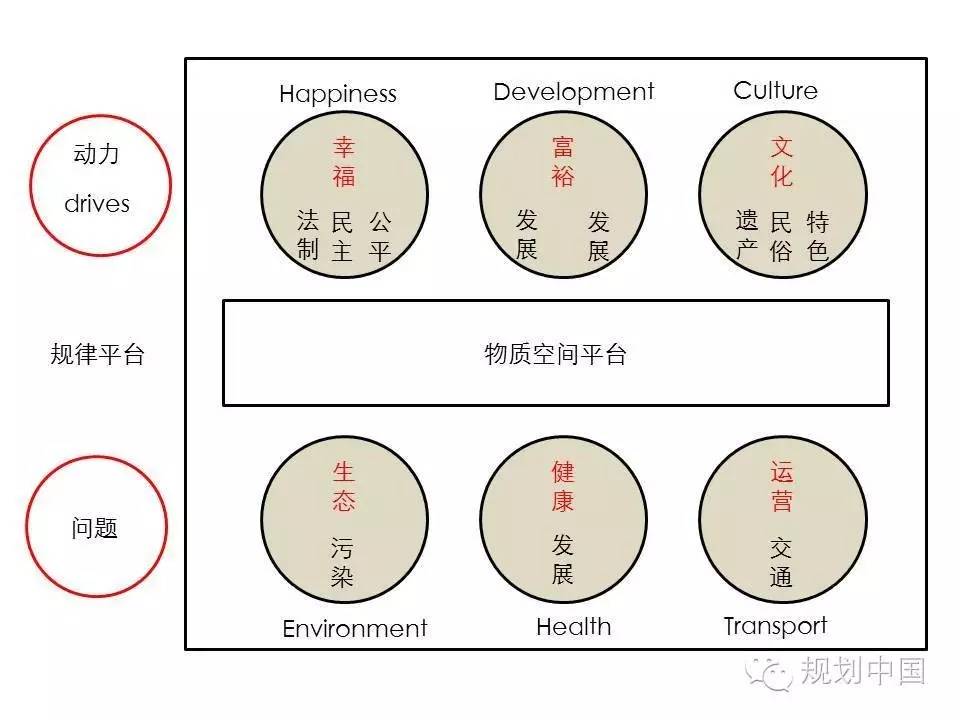

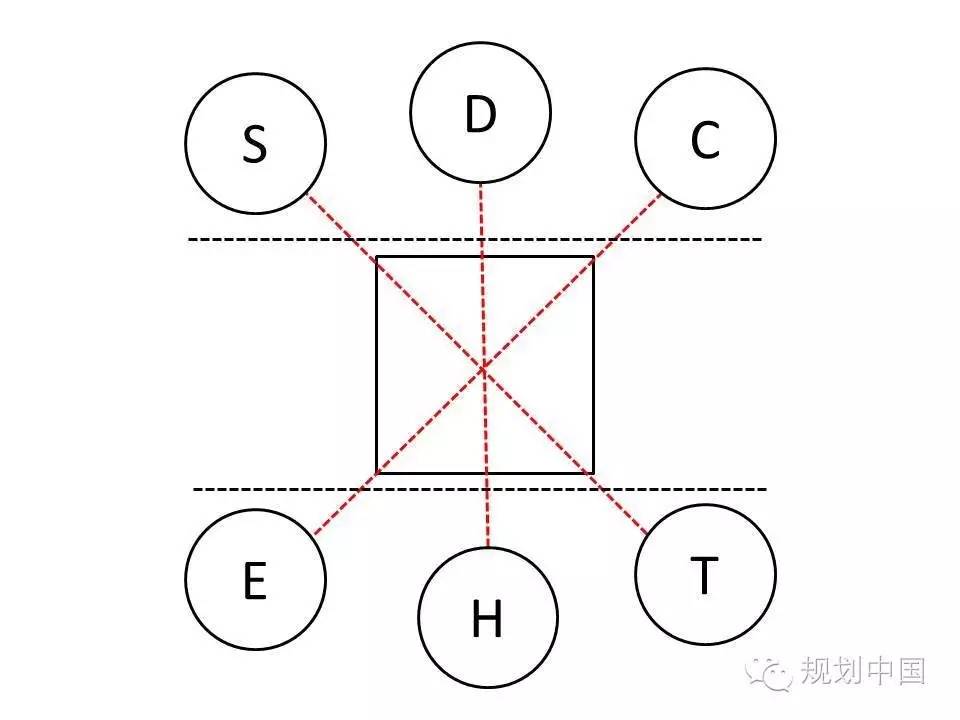

平台三:规律平台

即动力机制——城市本身的运行到底遵循什么样的规律?(图6、图7)

图6 规律平台示意一

图7 规律平台示意二

平台四:推演平台

即“City-go”,这是走在全球最前列的智能平台。

平台五:智能建设

即智能建造平台(Intelligent construction).

中场休息进入互动时刻

识别中心二维码

分享更多精彩

分镜头 画面定格-1

王凯副院长与教授们在进行热烈地讨论

部分科研攻关课题

世界48个大国的城镇化进程

吴校长详细阐述了正在进行的世界主要国家城镇化发展的研究。他的研究团队对世界48个大国的城镇化发展轨迹进行了逐一梳理,探究城镇化率达到一定程度后各国发展水平。国家城镇化率大于50%且人均GDP高于2万美元,可以达到一个真正良性发展,走上发达国家的城镇化道路,第一世界国家都是如此。第二世界国家城镇化率即便再高,但人均GDP不会超过2万美元。第三世界国家就是农业国家,城镇化发展道路还存在发展的不确定性。城镇化率在50%的国家稍有不慎则会进入不可持续的发展路径,难以达到富裕的程度。目前,中国正好在城镇化率50%、人均GDP在1万美元的阶段,将快步走向下一个目标。

吴校长认为,城镇化进程包含三种模式。第一种是“66模式”,以意大利、奥地利为典型,在城镇人口到达三分之二时转型创新。第二种是“75模式”,也叫德国模式,以瑞士、德国、挪威、法国、西班牙等发达国家为代表,全国留了25%的人在农村里面。中国某些地区的城镇化率已经超过75%。第三种是“80模式”,也叫英美模式,以美国、加拿大、英国、芬兰、瑞典、丹麦、新西兰等国家为代表。以上国家的城镇化率达到80%,中国沿海发达地区与此接近(图8)。基于上述研究,吴校长认为“80模式”对于中国来说并非遥遥无期,应该有所准备,制定策略来应对这个关键时期,研究城镇化合理发展的投入、主体和产出要素,实现创新转型,为中国走向可持续的城镇化道路奠定基础。

图8 世界48个大国在四个不同发展阶段的GIF图演示

长三角协同创新:科技攻关、平台建设、城乡实践

一些重要的科技课题包括为智能城市运行管理的长三角城镇化大数据信息库建构、上海与长三角区域城镇群协同发展机制与实施策略、长三角城镇化提升主要路径及智能支持研究等。

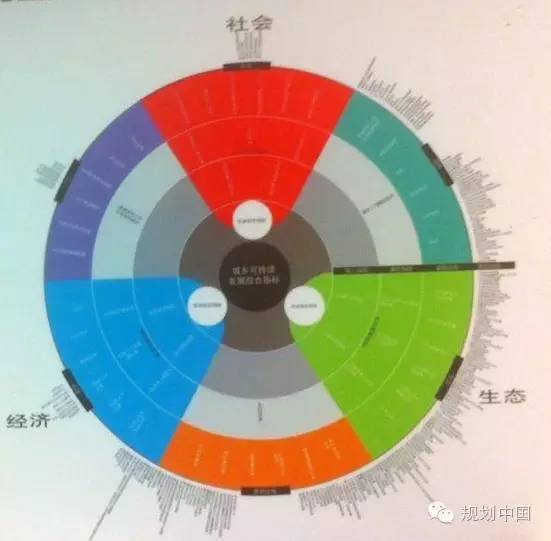

城镇化与村镇建设动态监测关键技术研究

取得的关键成果包括:确保基础数据的客观性,为城乡预警调控提供科学准确的基石;优化凝练庞杂系统,为城乡关键信息的快速动态更新提供保证;实现多元系统集成,为城乡可持续发展提供综合预警;评估政策影响实现协同调控,全方位服务不同层级政府和不同社会需求。

图9 不同相位的城乡动态监测综合预警指标示意

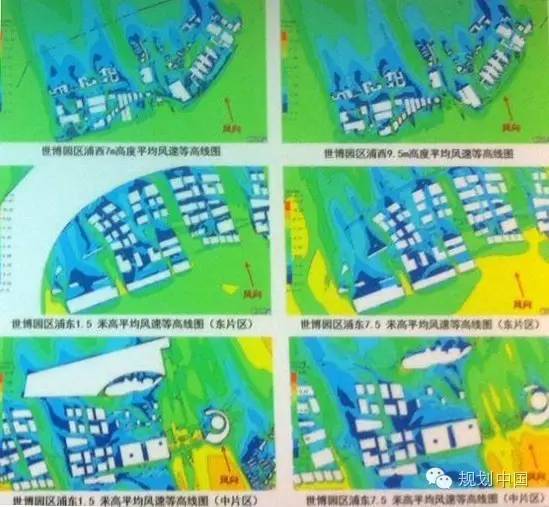

图10 城市尺度的自然风场模拟技术

图11 城市重大项目规划建设全过程可视化模拟决策平台

智能城市的规划建设与大数据

课题着重分析了在大数据时代背景下,城市规划建设的新特征,包括尊重环境的价值观,建设的系统性和群落性,建设的全生命周期,建设以流定形,建设最小化消耗。在此基础上,提出规划建设的智能化对大数据的发展需求,以及大数据引入对规划建设的促进方面,并从城市宏观战略规划、城市节点空间设计、城市项目建设实施、城市社会经济运营四个方面提出智能城镇化与大数据战略。

大数据产业与智能城镇化的互动战略研究

课题的主要研究内容包括:以长三角地区为例,研究大数据产业在城镇群中的发育发展现状和演变趋势;以长三角地区为例,研究城镇智能化对于大数据产业的促进战略;研制大数据产业发展与区域城镇智能化发展的互促战略。

智能城市评价指标体系

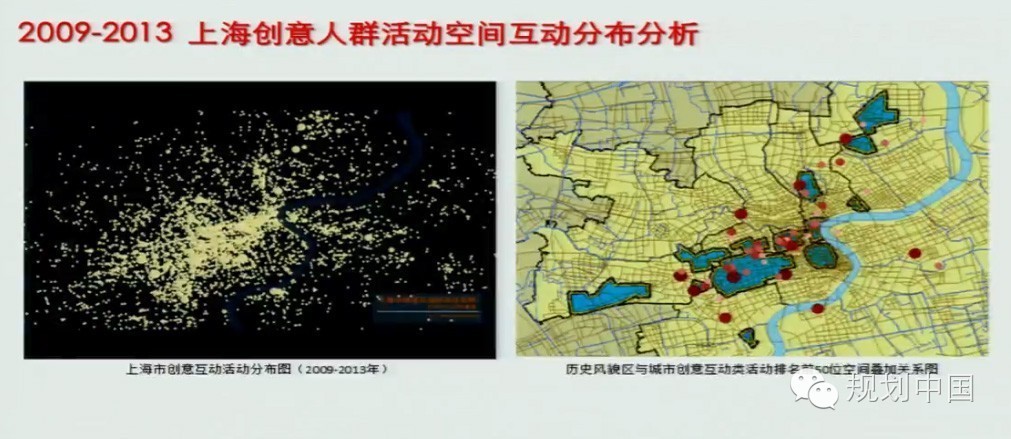

课题通过完整详尽梳理国内外多个智能城市评价体系的现状,结合各地方政府和企业推进智能城市的实践,提出体现智能城市内涵的评价指标体系。课题内容包括若干研究案例,如对上海创意人群活动空间分布的研究(图12)。

图12 研究上海的动力源问题,挖掘有规律的上海城市文化活动——左:2009-2013年间上海市创意互动活动分布图;右:历史风貌区与城市创意互动类活动排名前50位空间叠加关系图

分镜头 画面定格-2

吴校长带领王院长一行参观中心时的场景

智能城镇数据平台

智能城镇数据平台是国内首个专门面向长三角区域城市规划的大数据平台,通过数据实时采集技术、数据融合技术以及其它技术,整合了自然、生活、环境、经济和新型数据的五大领域数据。并针对城市数据、指标数据、专题数据和新型数据四大方面分别进行数学建模和智能分析,从而为城市规划提供了有效的支撑(图13)。

图13 智能城市数据平台展示

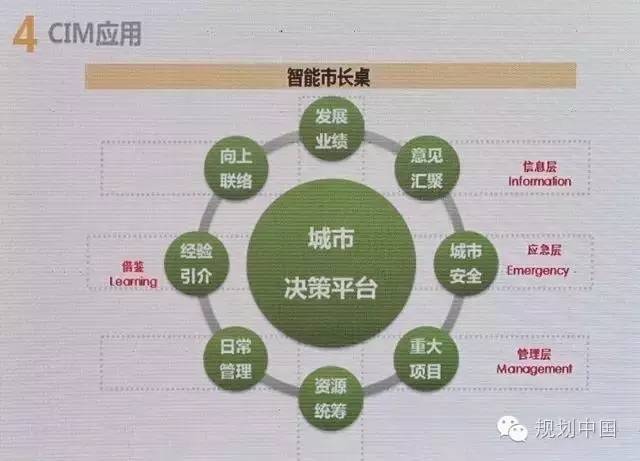

智能市长决策桌

智能市长桌是为了便于信息化和统一管理而设立的,使城镇的管理与决策人员及时掌握信息,了解城镇的发展状态和KPI。科学地对城镇的运维做合理判断,从而制定行之有效的运行机制,提高政府的工作效率和公众的生活水平(图14)。

图14 智能市长桌

图15 吴校长在智能市长桌前演示

花絮一

一封走了30年的信笺,一份珍藏到永久的师生情谊——1989年,在德国做博士的吴志强教授给当时在英国留学的王凯院长亲笔手写的书信,满溢深情的文字迟到了近30年,此时已成为珍贵纪念。

花絮二

彭震伟书记谈同济高峰学科发展计划。

花絮三

“6D打印”开眼界——同济师生们从仿生学的角度出发,将6轴KUKA机器人与3D打印机相结合,沿着结构路径生长出复杂空间的自然建构逻辑。

花絮四

同济大学文远楼——历史保护建筑的生态节能更新改造,为生态节能技术运用于历史保护建筑提供借鉴,同时成为历史保护建筑更新改造示范工程以及生态世博先行示范项目。

The End.

谢谢分享!

高密度区域智能城镇化协同创新中心是由同济大学牵头联合复旦大学、国家住房与城乡建设部、中国城市科学研究会、长三角经济协调会 、中国城市规划设计研究院共同组建的多学科融合、多团队协同、多技术集成的协同创新中心。中心于2012年开始筹建,于2015年年底通过上海市教委审核,正式成为上海市协同创新中心,并更名为“长三角城市群智能规划协同创新中心”。

中心面向“集约、智能、绿色、低碳”的城镇化发展目标、通过机制体制创新、广泛协同高密度区域内“城镇化”相关领域的科研高校、地方政府及企业,以长三角地区为核心实验实践区域、攻关城镇化发展智能诊断、智能规划、智能治理为核心的三大关键领域。

中心自2012年筹建以来,在服务地方建设方面取得了长足进展,2014年3月,中心与长三角30个城市政府签订协议,共同建设长三角协调会新型城镇化建设专业委员会。2014-2016年度通过机制体制创新,积极的信息沟通与传播,城市群间协同合作,扩大联盟规模,加深服务范围,成为长三角地区政府新型城镇化建设领域最有力的推动力量,为国务院全面建设长三角城市群成为具有全球影响力的世界级城市群打下扎实基础。

中心通过协同创新、培养城镇化方面的高端人才,打造智能城镇化的国际一流智库,为中国新型城镇化建设提供理论基础、决策建议和技术支持。中心集聚人才库400余人,承接国家课题10余项,如“智能城市的规划建设与大数据”“中国新型城镇化的智能建设战略研究”等等,联合培养地方干部7000余人,服务地方项目100余项,举办学术沙龙160余次,大型国际会议30余次。中心以教学科研、地方政府和专业机构合作为依托,通过机制体制创新,攻关长三角区域城镇化智能发展的关键问题,实现城镇化现代治理,创立中国特色城镇群协同发展理论体系,创建长三角城镇群成为世界级创新范例。

本文未涉及全面的内容,请通过“智能城镇化协同创新中心”微信公众号和中心网站(点击“阅读原文”浏览)了解更多精彩。

规划问道

规划问道