本文为中国城市规划设计研究院风景分院副总工程师刘冬梅在“2015年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者悉心整理&授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

2016年1月29日住建部公布命名第一批7个国家生态园林城市,正式拉开了生态园林城市创建的大幕,在全国范围内引起了关注。

1 生态园林城市的发展历程

1.1 发展历程

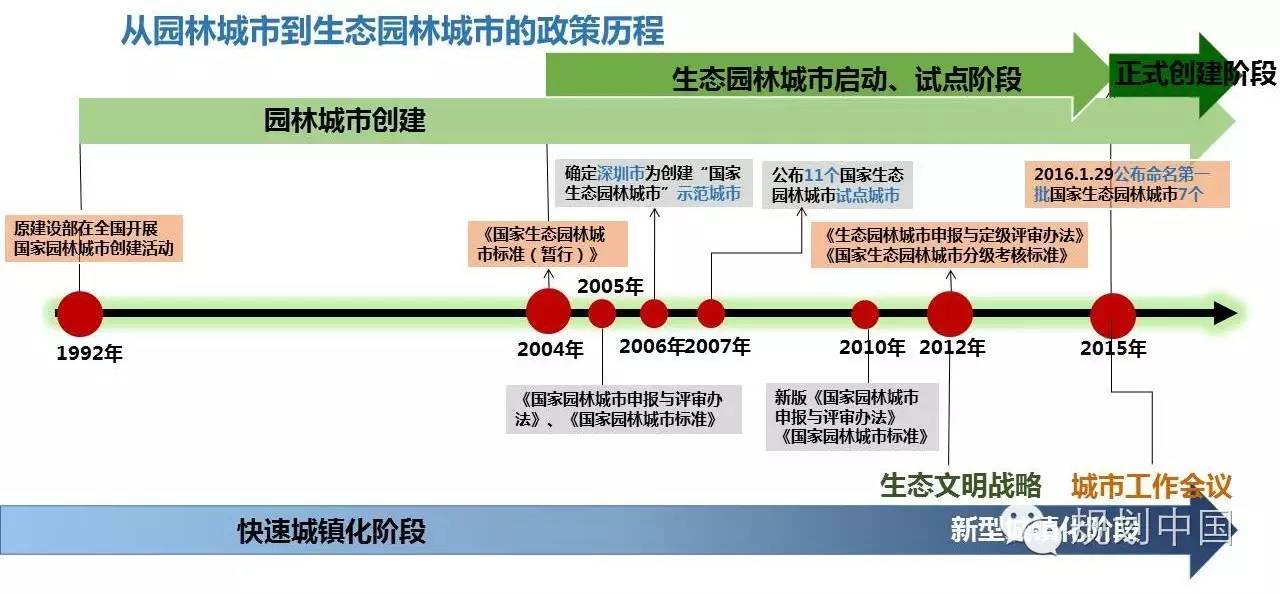

我国于1992年开始创建“园林城市”,园林城市的产生是我们对理想人居模式追求过程中的产物,也与我国城镇化发展过程密切相关。欧文早在1820年提出“理想城市”、霍华德于1898年提出“花园城市”,无不体现了人类对理想人居模式的追求。1992年住建部整合各项城市建设考核标准,以“园林城市”为工作抓手推动城市全面建设,体现了具有中国特色的理想人居模式追求,也开启了我国有组织、大规模生态文明建设的先河。

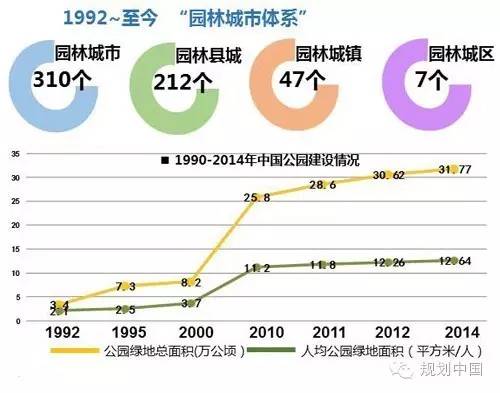

20多年来,“园林城市”建设取得了历史性成就:提高了城市园林绿地建设、增强了园林绿地建设管控能力、完善了园林绿化法规标准体系、促进了园林科技发展;2004年,作为对原有“园林城市”的提升,建设部提出要创建“生态园林城市”。经过长达十几年的示范、试点,生态园林城市建设已经具有扎实的工作基础,于2015年正式启动创建命名。

生态园林城市是园林城市的更高层次,既是国家园林城市建设的重要组成部分,又是国家园林城市内涵的深化和拓展。生态园林城市作为理想人居模式的中国版本,追求人与自然和谐, 是基本实现自然、环境、社会与经济综合协调发展的城市。

1.2 标准、程序

生态园林城市的考核标准系统全面,考核程序科学合理。《国家生态园林城市分级考核标准》于2012年发布,以遥感测评、专家实地考查、第三方调查评估、市民满意度调查和综合评审相结合的立体考核评估办法也逐步形成。

1.3 参与的工作

风景分院积极参与推动国家生态园林城市创建工作,分别参加了建设部城建司组织的生态园林城市试点城市调研、生态园林城市申报城市的实地考查,涉及江苏、广东、广西多个城市;协助中国风景园林学会完成相关报告撰写、申报材料审查等多项工作。

2 意义与作用

创建生态园林城市具有战略意义:是我国城市建设理念的历史性飞跃,为提高新型城镇化质量提供了正确的价值导向,反映了我国对宜居城市建设的最新认识水平,是中国特色城市发展道路的具体体现。

孟兆祯(中国工程院院士):园林城市体系体现了中华民族天人合一的宇宙观。

刘秀晨(国务院参事):生态园林城市是人与自然和谐的最佳城市形态,理想人居模式的中国版本。

梁本凡(中国社科院研究员):创建生态园林城市是我国城市建设理念、思路与方法的一个历史性质的飞跃。

张浪(上海园林科研院院长):“坚定中国生态园林城市发展道路的自信心”,生态园林城市创建就是中国特色城市生态文明发展道路的具体体现。

张兵(中国城市规划设计研究院总规划师):在这个重要历史时期,生态园林城市为提高国家城镇化质量提供了正确的、重要的价值导向。园林城市创建在管理经营城市的思想理念方面做出了重要贡献。生态园林城市的提出反映了我国对宜居城市建设的最新认识水平。

2.1 生态园林城市建设是实施国家战略的要求

“城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标,把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园”。在经历了改革开放以来的快速城镇化之后,当前我国正处于新的城市发展时期,要以建设和谐宜居城市为目标,提高新型城镇化水平,创建生态园林城市则是推进国家生态文明战略、建设美丽中国、落实城市工作部署的重要举措。

2.2 提升新型城镇化质量、建设和谐宜居城市的必由之路

生态园林城市建设不是单一的园林绿地建设,而是以建设和谐宜居城市为目标的经济、社会、环境协调发展。生态园林城市建设作为统揽城市生态文明建设的核心工作,对于提升城市的宜居品质、缓解城市病、推动城市全面可持续发展具有重要作用。

2.3 完善城市治理体系、统筹城市规划建设管理的工作抓手

生态园林城市建设覆盖城市多方面、多部门工作,为城市发展提供了科学、全面而系统的目标追求,有利于整合城市建设资源、统筹各方力量建设城市,提升城市综合治理水平。

3 建设转型

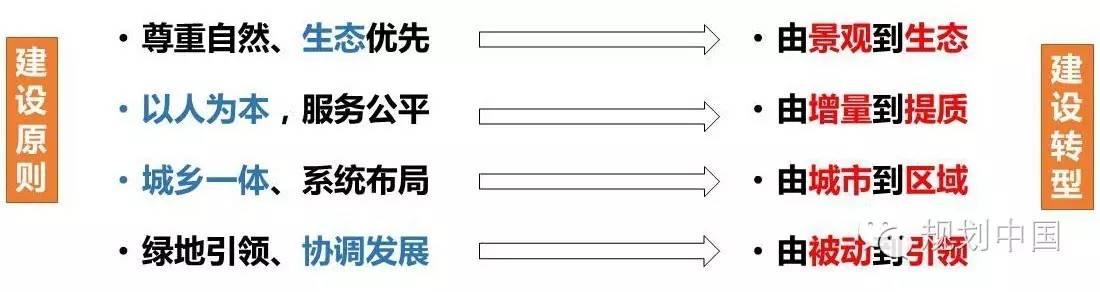

从园林城市到生态园林城市,园林绿地规划建设面临四大转型。生态园林城市建设重点体现在:城市生态功能的完善;城市为民服务水平的提升;城乡一体绿色网络格局的构建;城市综合建设协调发展。

3.1 尊重自然、生态优先:由景观到生态

生态优先体现在三个方面:保护自然、城市生态修复、完善绿地生态功能。

(1)尊重自然,保护自然山水格局

顺应自然、保护自然,依托自然山水关系与空间格局,建设山水城市是中国的优秀历史文化传承。在今天的城市建设中更应该注重保护山、水、林、田、湖,要以自然为美,要重视和强化城市内自然山水的保护,把好山好水好风光融入城市。

(2)全面实施生态修复,提升城市生态功能

要大力开展生态修复,恢复和重建城市自然生态系统的自组织、自调控和自修复能力,全面提升城市生态功能。要大力开展城市河湖湿地的污染治理和生境修复,要对各类遭受破坏的山体和城市废弃地实施生态修复。

第一批生态园林城市考核对于生态保护与生态修复给予了足够重视,考核内容包括:

城市生态保护方面:

•山体及自然植被保护:

•水体保护:水质状况,无黑臭水体;近自然生态化的水景观(河岸自然化);无水体破坏

•湿地保护:总体的湿地资源普查情况;有无城市湿地保护规划;保护效果

•城市绿地保护:古树名木保护率(普查、登记);近期有无破化绿地的恶性事件;

•生物多样性保护

城市生态修复方面:

•山体修复:山体修复的鼓励政策;山体修复计划方案;实施性修复项目

•水体修复:政策与方案(包括规划);修复项目及生态效果;

•湿地修复:政策与方案(包括规划);修复项目及生态效果;

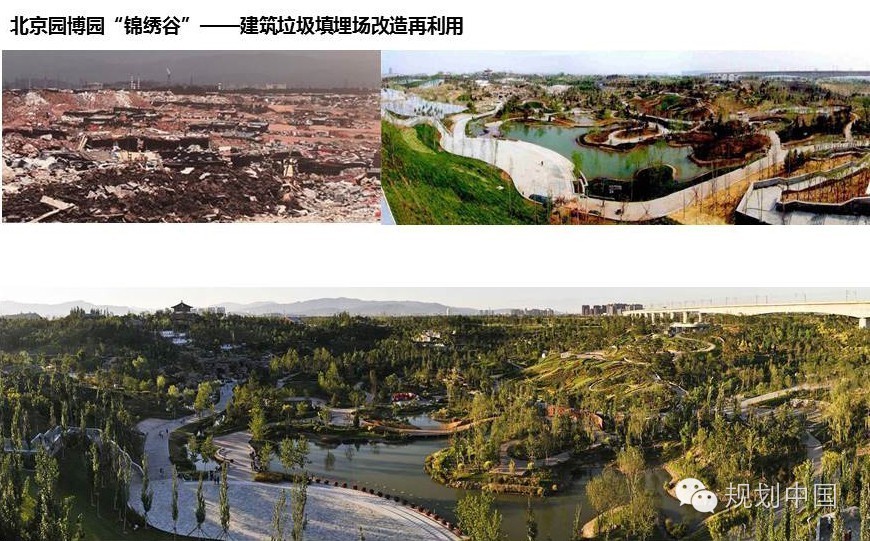

•受损弃置地修复

宝鸡渭河生态修复前后对比

(3)建设低碳、节约型园林,完善绿地生态功能

要针对城市环境污染形势严峻,雾霾、热岛现象严重等各类“城市病”,建设城市氧源绿地和通风廊道;加强绿色基础设施体系的规划建设,保障城市生态环境基本功能。

要加强低碳园林绿化基础研究和技术应用,在城市园林绿地建设中推广绿色低碳新技术、新材料和新工艺,提升城市环境质量。

3.2 以人为本,服务公平:由增量到提质

(1)拓展绿色公共空间,提高城市宜居品质

重视规划建设公园、广场、林荫道等为市民贴身服务的绿色公共空间。要优先考虑绿色公共空间的用地和空间布局,形成包括山体水系、公园绿地、街道广场等要素在内的、完整连贯的城市绿色空间体系,优化城市绿地结构和布局。

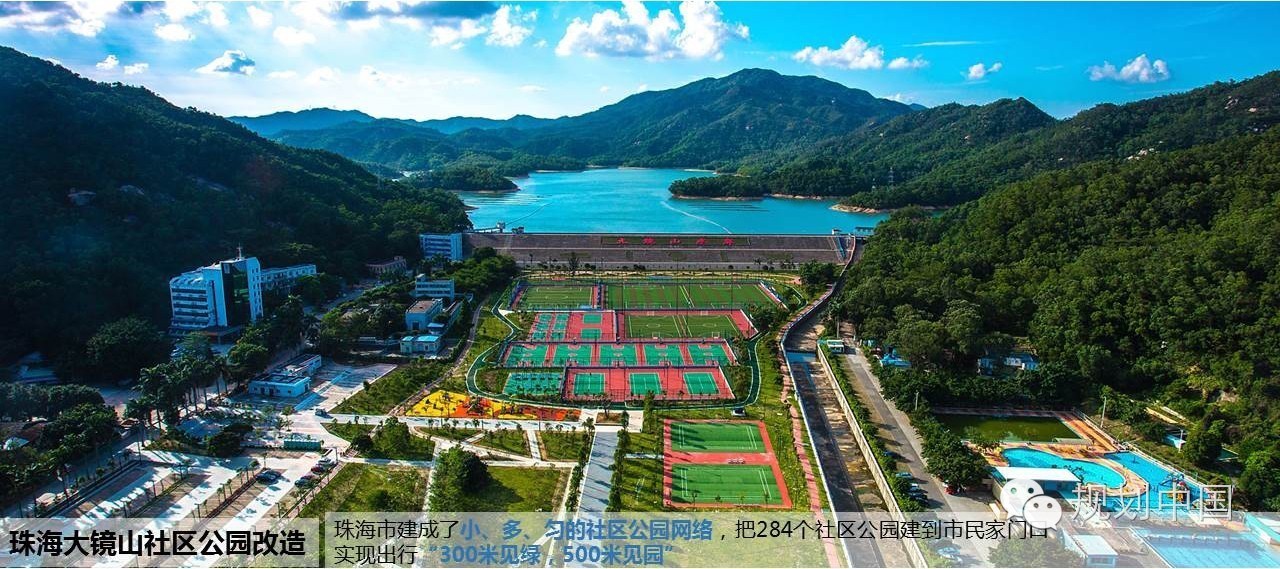

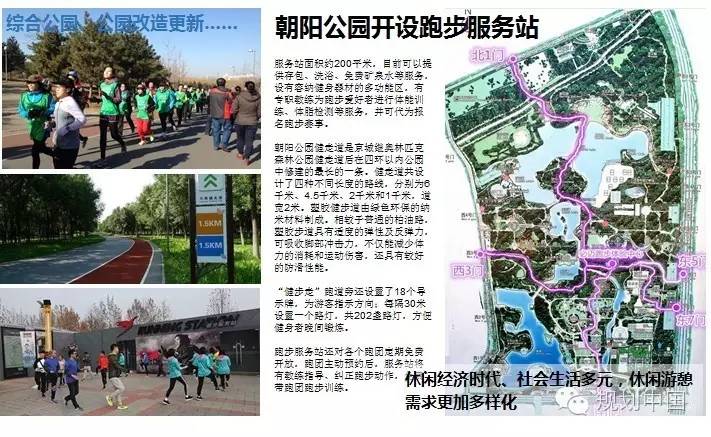

提高园林绿地空间分布合理性与均好性。按照城市居民出行“300米见绿,500米见园”要求,加强各类公园绿地建设,提高公园绿地服务半径覆盖率。拓展城市中心区、老城区绿色公共空间;发展小微绿地,鼓励老旧社区附属绿地改造升级。

大同市试图借助园林绿地建设创造优良人居环境,来推动城市转型发展。

(2)完善公园游憩功能,提高绿地服务质量

全面提升存量绿地品质。结合老旧公园改造、专类公园建设,完善公园绿地配套设施,提高园林绿地管理水平和服务质量,加速推进城镇园林绿化由重数量向量质并举转变,从单一功能向复合功能转变,实现城镇园林绿化生态、景观、游憩、文化、科教、防灾等多种功能的协调发展。

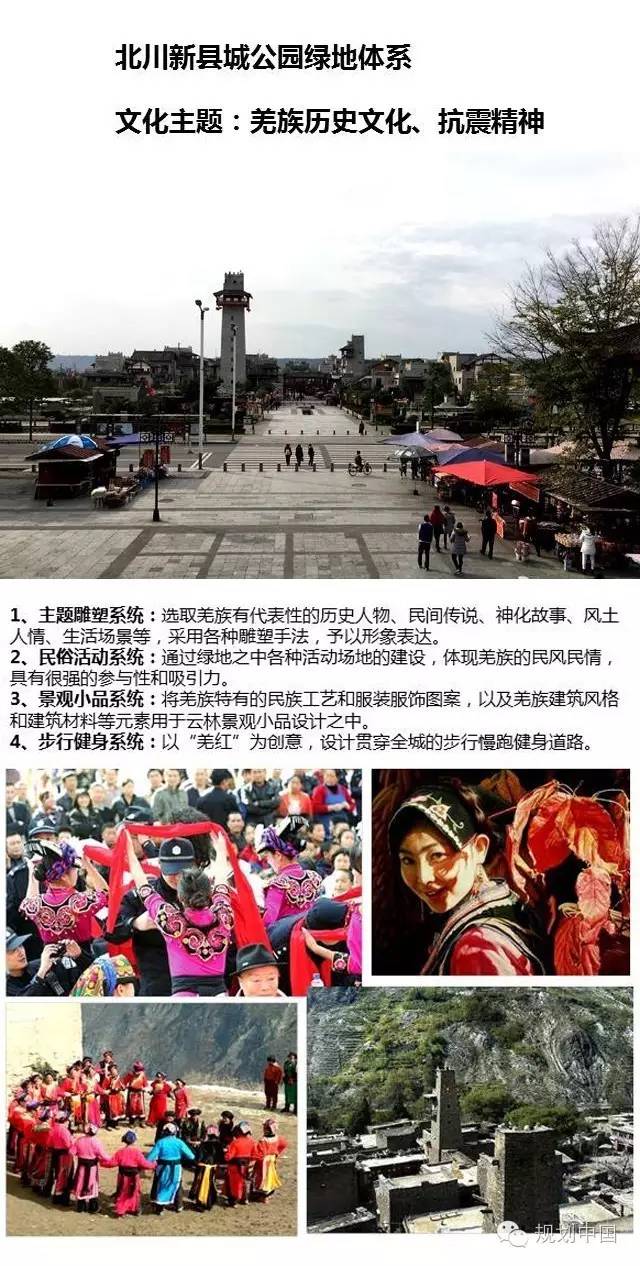

(3)突出地域文化与乡愁

建设生态园林城市应发扬中国优秀传统园林文化中的“天人合一”思想,激活中华文化遗产中的合理内核。园林绿地建设要体现丰富的文化内涵和地域特色,展示景观之美、传统之韵、文化之神。

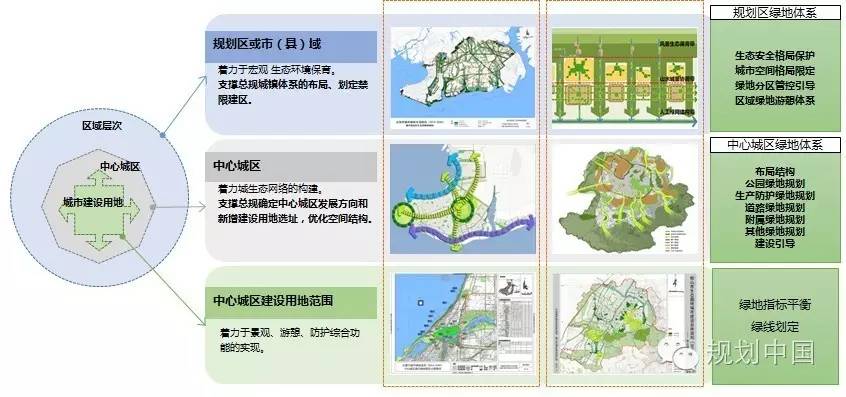

3.3 城乡一体、系统布局:由城市到区域

(1)构建城乡一体区域生态安全格局

大力推进城乡一体绿地系统的规划建设。着力构建覆盖城乡的生态网络,提升绿色公共空间的连通性与服务效能。划定绿地系统线和生态保护红线,严格控制开发强度,保护城乡绿色生态基底。针对不同空间层次,完善绿地系统空间格局:

•区域层次,规划区或市(县)域;

•中心城区层次;

•中心城区建设用地范围。

(2)健全城乡风景游憩体系与绿道网络

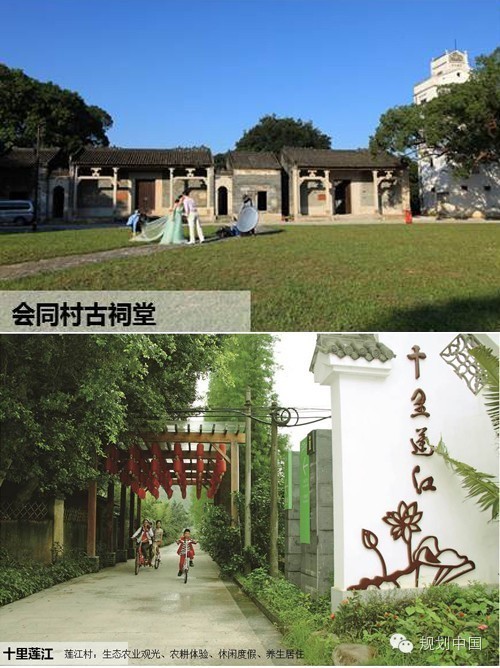

加强风景名胜资源保护,发挥绿道休闲游憩与生态连接功能,构建城乡绿道网络体系;结合城乡一体化,推动城市近郊发展建设郊野公园,完善城乡郊野游憩功能。

(3)建设美丽村镇

珠海市幸福村居建设:通过实施特色产业发展、环境宜居提升、特色文化带动等工程,建设更加富裕、更加美丽、更加和谐、更加幸福的珠海特色村居。

3.4 绿地引领、协调发展:由被动到引领

(1)绿地系统优化城市空间布局,缓解“城市病”

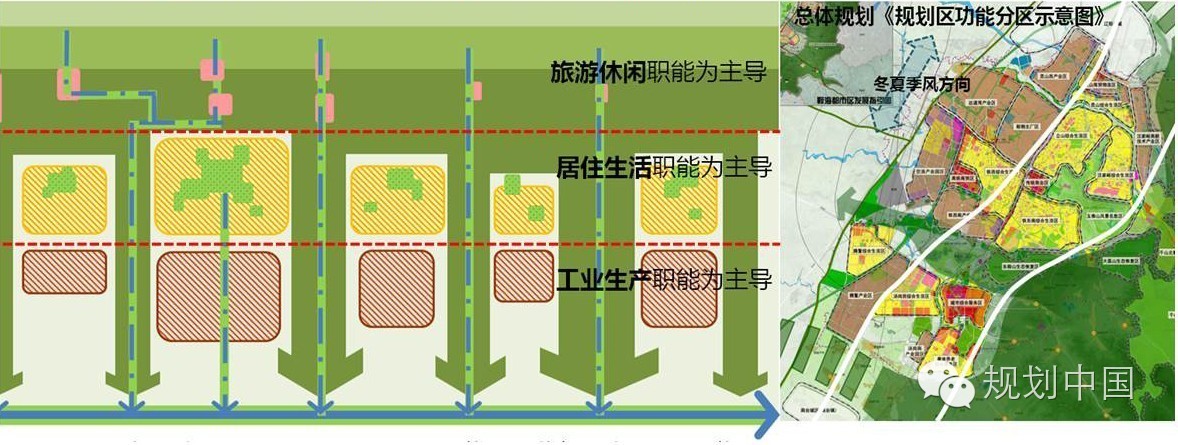

通过设置结构性的绿环、绿带、绿廊等大型绿地,主动发挥绿地系统引导、限定与优化城市空间布局的作用,如鞍山市生态园林城市建设规划,借助大型隔离绿带,引导城市组团空间布局;结合城市主导风向,合理调整城市用地功能。

(2)绿地建设带动城市综合发展与更新

生态园林城市建设注重确立绿地优先、引领城市的发展理念。通过园林绿地建设,全面提升城市景观特色与知名度,优化城市发展环境,积极促进城市经济可持续发展。如苏州市金鸡湖环境综合整治:借助园林绿化、生态修复,将文化遗产保护、景观重塑、旅游等有机结合,取得了较好的生态效益、经济效益和社会效益。

(3)大型园林博览园、赛事与展会园林建设

各类园林博览会作为近年来各地争相举办的活动,一方面可以借政策优势推动城市建设、地区更新,为城市可持续发展注入活力;另一方面,园林展园建设已经成为园林绿地创新探索新理念、新技术的试验场,对带动地域园林水平提高具有突出作用。

4 工作展望

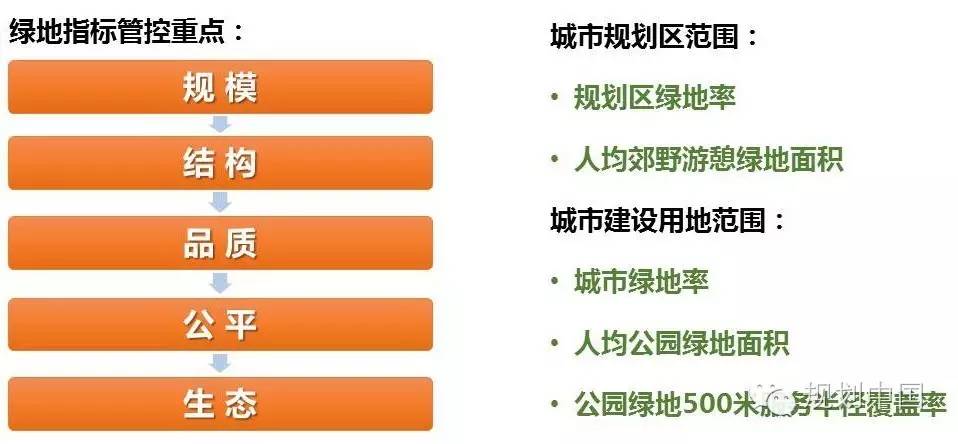

生态园林城市建设还存在很多有待研究的技术内容,如绿地指标体系、城市生态空间管控、生态修复等。针对当前现有绿地指标体系存在的问题,应建立生态园林城市绿地指标体系:注重规模、结构、品质、公平和生态多方面综合要素,真正发挥绿地指标的监督考核作用。

下一步应提高认识,坚持以人为本的创建宗旨;加强顶层设计,提高创建工作的系统性;总结提升,以示范带动全面创建;强化监督,健全工作机制,把生态园林城市建设工作持续推向深入,把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园!

作者简介

中国城市规划设计研究院深圳分院研究中心主任 教授级高级城市规划师

女,1993年毕业于北京林业大学风景园林系本科,中国城市规划设计研究院风景分院副总工程师,高级工程师、注册城市规划师。研究方向为风景园林规划设计,主要从事城市绿地系统、风景区及旅游区规划设计、城市绿地景观规划设计等。负责及参与大理鸡足山、泸沽湖、岳麓山、邛海泸山、三亚南山等国家级风景名胜区及四川罗浮山、紫蓬山等省级风景名胜区规划设计工作,其中,《大理国家级风景名胜区鸡足山景区详细规划》获2011年中国风景园林学会优秀规划设计一等奖,参与的《泸沽湖风景名胜区总体规划》、《云冈石窟区规划》分别获2006年度、2001年度全国优秀规划设计二等奖。负责及参与城市绿地系统规划多项,包括绵阳市、大同市、泰安市、北京密云新城、大兴区等。《城市绿地分类规范》(修编)主要参编人,国家“十一五” 科技支撑计划重点项目《城镇绿地生态构建和管控关键技术研究与示范 》课题6“城镇绿地生态建设综合技术示范研究”主要参加人。

CAUPD2015年度业务交流会视频已上传至http://weixin.china-up.com/video.php,欢迎浏览。

规划问道

规划问道