【摘要】在人多地少的约束条件下,新加坡城市运行高效、环境宜居,成为我国许多城市建设的学习榜样。容积率是城市建设与管控的核心指标之一,研究新加坡容积率空间分布规律,对我国城市规划建设有很强的借鉴意义。本文以新加坡总体规划数据为基础,采用定量分析和定性评估的方法对新加坡容积率空间分布特征进行研究。研究发现:其整体分布特征上延续“一环一带”的结构,用地以中高强度建设为主,但总体容积率适宜;极值集聚程度上形成了“一核高度集聚、多心均匀散布”的特征;空间分布形态上呈现“中心高外围低、南部高北面低”的特征。造成上述特征的因素有自然环境、历史发展、政府意志、中心体系和公共交通等。参考新加坡的容积率空间分布与管控经验,为了适应我国城市的高质量发展,在用地强度管控上既要使容积率空间分布符合客观规律,也要以高效与宜居为长期目标,突出城市整体强度分区,鼓励建筑向重点地区集中,并通过制度设计加强容积率的管理等。

随着我国经济社会发展的转型,营造高质量空间是当前城市发展的重要着力点。2020年市级国土空间总体规划的编制要点中,首次从技术标准层面提出了国土空间规划需要明确空间形态重点管控地区,提出开发强度分区和容积率、密度等控制指标。

新加坡位于中南半岛最南端,是一个经济发达、人多地少的城市国家,它以约占上海市1/9的土地和2/9的人口,创造了约占上海6/9的GDP,人均GDP为亚洲第一。建国近60年来,新加坡建立了完整的城市规划体系和容积率管控制度,通过多版连续的长期规划来指导土地开发。因其高效利用土地与宜居城市建设的成功经验,《总体规划2019》提出的“努力为所有年龄段的人创造一个经济上充满活力和适宜居住的家园”目标等,新加坡成为国内许多地方的对标城市。我国许多学者对新加坡相关规划与制度进行了研究,但尚缺乏城市层面容积率空间分布特征的探讨。因此,本文通过收集和整理新加坡相关资料和数据,依托数据分析描述其容积率空间分布特征及其影响因素,归纳总结新加坡城市土地开发强度规划管理的成功经验,对我国各城市编制强度分区规划以及有效实施容积率管控提出借鉴。

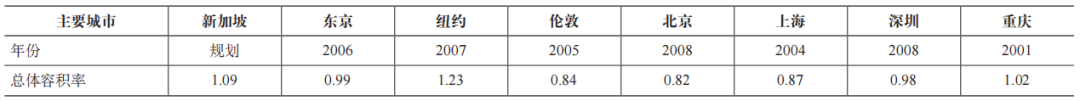

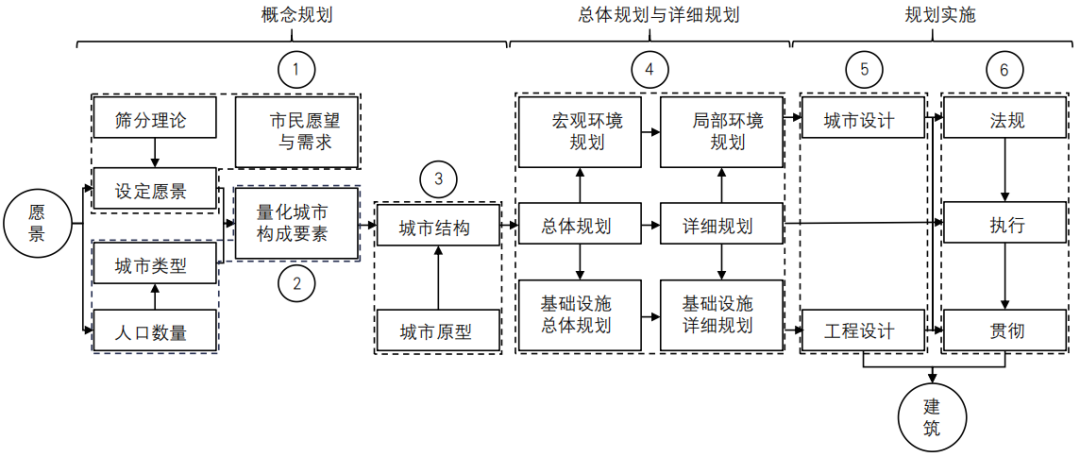

新加坡在1950—1960年代面临着人民贫困、住房短缺、卫生条件恶化、经济增长乏力等诸多问题。1965年建国后,其通过政治领导人与专业人士之间密切且成功的合作,基于创建一个好城市的愿景,形成了完整的城市规划与管理体系(图1),建设了高度现代化的花园城市,实现了国民的安居乐业。

注:编号①—⑥代表六个阶段:①设定城市愿景;②量化人口、用地、密度等规划指标;③确定总体城市结构;④制定总规与详规;⑤制定城市设计;⑥引入立法来确保规划实施。

图1 新加坡城市规划与管理体系图

规划与管理体系中前三个阶段为概念规划的主要内容,制定指导新加坡未来40~50年发展的土地利用和交通战略等。第四阶段中的总体规划将概念规划战略转化为更详细的规划来实施,以指导未来10~15年的发展为目标,详细说明允许的土地用途和开发强度,其作用类似于我国的控制性详细规划全覆盖。概念规划和总体规划为长期规划。总体规划下又包含了更小地区的特殊和详细控制规划(special and detailed control plans)与发展控制(development control)准则。与总体规划不同,特殊和详细控制规划是非法定规划,为特定的发展领域提供指导方针和控制。发展控制准则通过条文方式规范和促进建设,确保规划意图转化为好的规划结果。在具体的规划实施阶段,通过城市设计与立法确保每个项目都符合总体规划、详细规划的要求。

在该体系中,新加坡对城市用地容积率的管控分为宏观、中观和微观三个层面。宏观层面,概念规划以制定土地利用和交通战略为长期目标,协调和指导公共建设的长期计划,并为实施性规划提供依据;中观层面,总体规划规定土地用途和允许的容积率范围;微观层面,特殊和详细控制规划与发展控制准则,以及落实指标的地块控制导则(土地出让技术条款)让规划能够落实到具体的土地开发建设上。但只有总体规划规定的用地性质和容积率被严格界定为法定指标,是土地开发强度管控的核心。如需调整总体规划的法定指标,应报国家发展部进行审定,由部长批准或否决。

最早于1958年编制的总体规划不足以跟上时代的快速变化,也不足以有效地规划未来,因此新加坡开始编制更具有前瞻性的1971版概念规划。该版概念规划在中央集水区(the central water catchment)【新加坡属于岛屿国家,淡水资源缺乏但雨水充足,因此新加坡通过建设蓄水池来蓄存雨水。从1971版概念规划开始,新加坡政府将岛屿中间的四个蓄水池划入中央集水区,并逐渐发展为面积约为30k㎡的中央集水区自然保护区,卫星城环绕中央集水区展开建设】周围采用卫星城镇的“环形”结构,在全岛建设新的住房城镇、工业区、交通基础设施和娱乐空间,为新加坡的发展和城市结构的形成奠定了基础,至今依然产生着深远影响。

此后面对城市发展过程中出现的知识经济、产业转型等新动向和新趋势,1991版、2001版和2011版概念规划将新加坡的愿景从满足基本需要转变为“创建一个繁荣的世界级城市”,通过推进住房、服务设施、绿地系统、公共交通等建设,以及商业中心体系和科技走廊规划等,维持充满活力的经济并提供良好的就业机会,确保未来的增长空间和良好的生活环境。

与之相应,1980版、2003版、2008版和2014版总体规划分别依据历版概念规划意图,实行局部地区的适时调整和全岛域的定期更新。2019年城市重建局(URA: Urban Redevelopment Authority)公布了新加坡《总体规划2019》(下称2019版总规),重点包括建设包容绿色的街区、打造本地枢纽和全球门户、保护历史文化、提升公共交通水平、发展可持续和韧性的未来城市等方面内容。

回顾新加坡长期规划发展历程,贯穿其中的是新加坡城市发展相互关联的四大目标:满足人民的基本需求;通过基础设施项目最大限度地发挥土地的功能;确保土地可持续性;提高宜居性。随着新加坡经济社会发展阶段的演替和城市建成环境的日益成熟,生活质量成为决定新加坡未来发展的关键,宜居已经成为城市发展愿景的核心。

我国对于新加坡规划的研究,从最早的介绍新加坡城市规划体系开始,形成了较为完整的研究体系。自1971版概念规划开始,新加坡逐渐形成了“环状+带状”的空间形态,并形成四个层次的城市商业中心体系。土地是新加坡面临的约束条件,因此历版概念规划都将为新加坡经济持续繁荣和高品质的生活提供充足的用地和适合的空间作为关键议题。为了促进经济发展,一方面适应产业升级需要,合理布局产业空间,创新产业用地;另一方面积极促进城市紧凑建设发展。为了实现居民高品质的生活,新加坡大力推进公共住房建设,以实现居者有其屋的目标。此外,国内城乡规划学科对于新镇规划设计、城市特色风貌、花园城市建设等方面也有相应的研究。

新加坡用地强度的研究主要为介绍和借鉴新加坡强度管控体系的研究,以及对具体节点或区域的研究,如轨道交通站点用地强度、滨海湾区土地开发强度分析、白地的规划建设管理等,但尚无全面介绍新加坡城市整体容积率空间分布的研究。

点状地理事物的空间分布特征可以从疏密、数量、极值、方位等角度加以描述,也可以从城市要素的分布形态、集聚程度、集聚模式等来研究。地块容积率是城市中的一个个数据点,其空间分布特征可以从整体分布特征、极值集聚程度、空间分布形态等三个方面加以描述与分析研究。

(1)研究数据

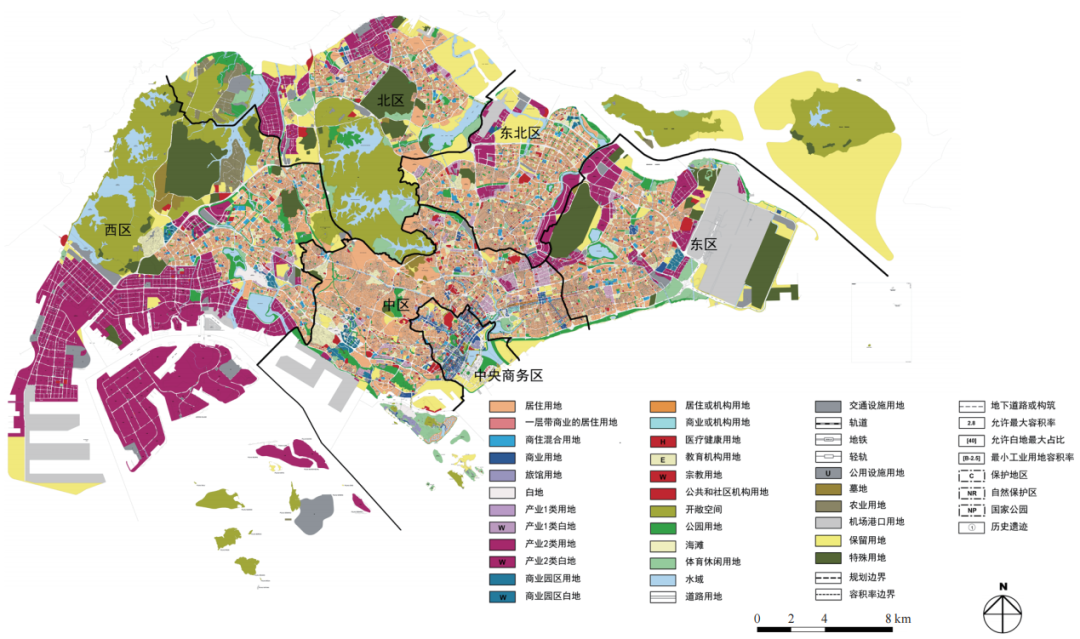

本文采用的新加坡城市范围、地块划分以及轨道交通站点数据来源于新加坡政府开放数据门户网站。城市土地容积率数据来源于2019版总规,共31种用地类型,范围覆盖了全国西区、北区、东北区、东区和中区等五个地区,其中中区又包含中央商务区(图2)。但在这个范围中,只有部分地块有容积率数据,没有容积率数据的地块则需要由相关主管部门酌情确定其容积率【没有容积率数据而需相关主管部门酌情确定的地块共计108576个,总用地面积642.95km²,62.93%为道路用地、公共和社会机构用地、公用设施用地、水域、保留用地、机场港口用地、农业用地、特殊用地、公园用地、开敞空间、体育休闲用地等】。

图2 新加坡土地利用规划与主要地区划分图

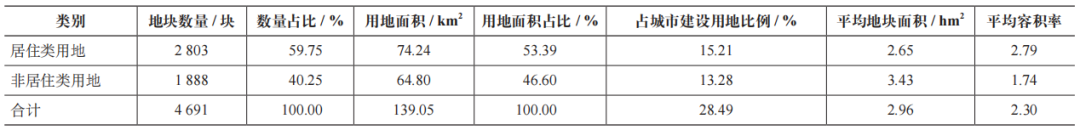

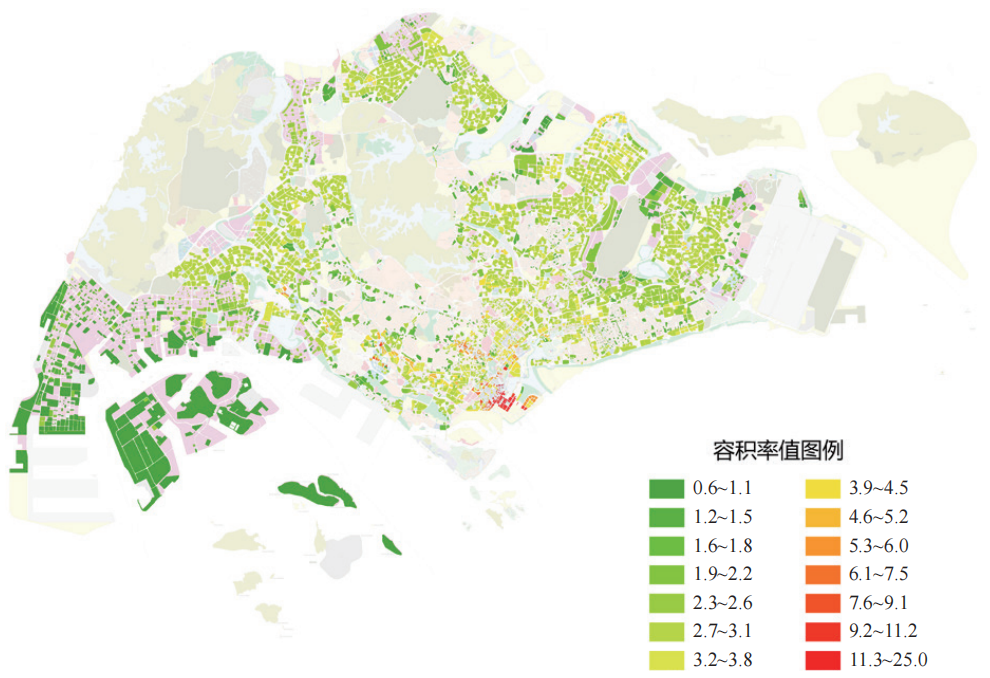

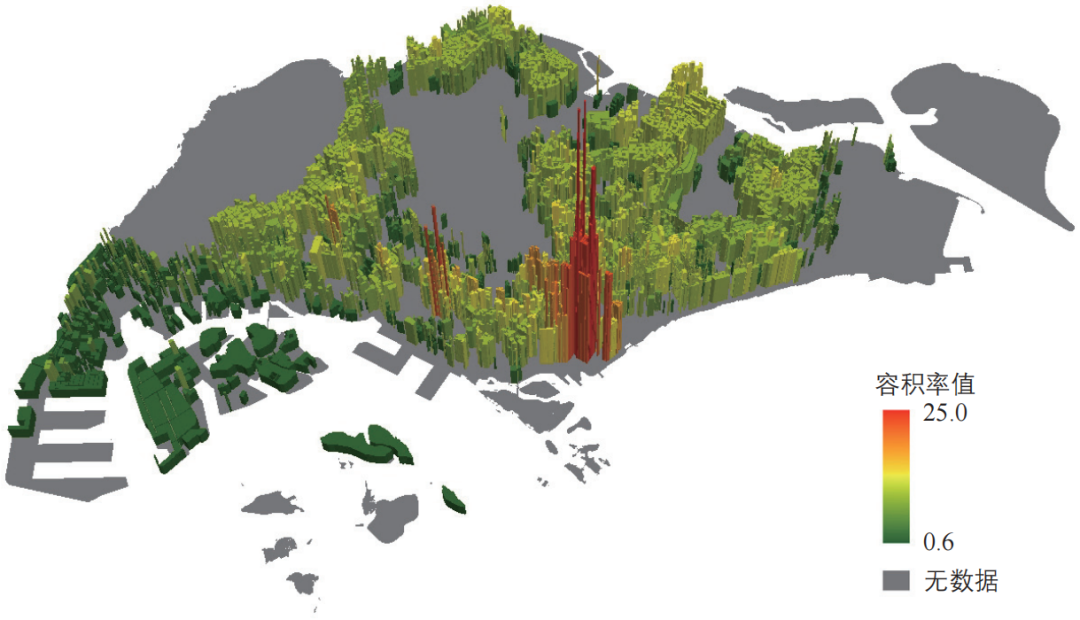

通过数据清洗筛选可知,新加坡城市范围内具有容积率数据的地块共计4691个【新加坡总体规划中有容积率数据的地块共计4691个,均为规划数据,不包括没有容积率数据的由相关主管部门酌情确定的地块。本研究的容积率空间分布特征为规划特征,但考虑到新加坡为发达国家,大规模城市建设项目较少,容积率空间分布的规划特征和现状特征存在很大类似性,部分现状制约因素亦可反映在本研究的规划特征上】,总用地面积139.05km²,占新加坡国土面积的17.73%,占城市建设用地的28.49%,地块平均容积率2.30,居住类用地的容积率高于非居住类用地【居住类地块有四种用地类型,分别是居住用地(residential)、一层带商业的居住用地(residential with commercial at 1st store)、居住或机构用地(residential/institution)、商住混合用地(commercial & residential)。其中商住混合用地中用于商业部分的面积一般不超过总建筑面积的40%。非居住类地块包括商业用地、产业用地、旅馆用地、白地等用地类型】(表1)。地块容积率数值共79种,分布范围从最低0.6至最高25.0,用自然断点法将其分为14个等级(图3)。其中2.7~3.1等级中的地块数量最多,其次为1.2~1.5,容积率数值≤3.1的地块数量占据新加坡有容积率数据地块的83.24%(图4)。

图3 新加坡城市用地分级容积率空间分布图

图4 新加坡城市用地分级容积率基本情况柱状图

研究采用定量分析与定性评判相结合的方法,结合五个地区容积率特征及其用地性质,对由相关主管部门酌情确定的无容积率数据地块进行数据填补,形成整个城市的容积率空间分布。其整体分布特征是通过与类似城市的横向比较法来定性并判断合理性;极值集聚程度采用核密度分析法,以分析高容积率地块的空间聚集程度,确定新加坡城市中心分布,以及轨道交通站点的空间聚集度;空间分布使用趋势分析与定性判断来归纳其特征形态。

2019版总规中新加坡陆域面积为724.4km²,其中中央集水区等绿地、公园与自然保护区用地约184km²,占国土面积的25.4%;城市建设用地约488.00km²,城市净建设用地317.38km²【本研究的城市建设用地与城市净建设用地由新加坡总体规划各类用地计算得到:城市建设用地=总用地面积-农业用地-水域-开敞空间-保留用地-特殊用地-墓地;城市净建设用地=城市用地-道路用地-公园用地-体育休闲用地-机场港口用地】。新加坡自1971版概念规划确定了围绕中央集水区的环状发展+南海岸带状发展的结构(一环一带)以来,其后50年的历版概念规划与总体规划均延续该空间结构(图5),严格保护绿色空间,维持了城市发展的连贯性。

图5 新加坡城市发展结构图

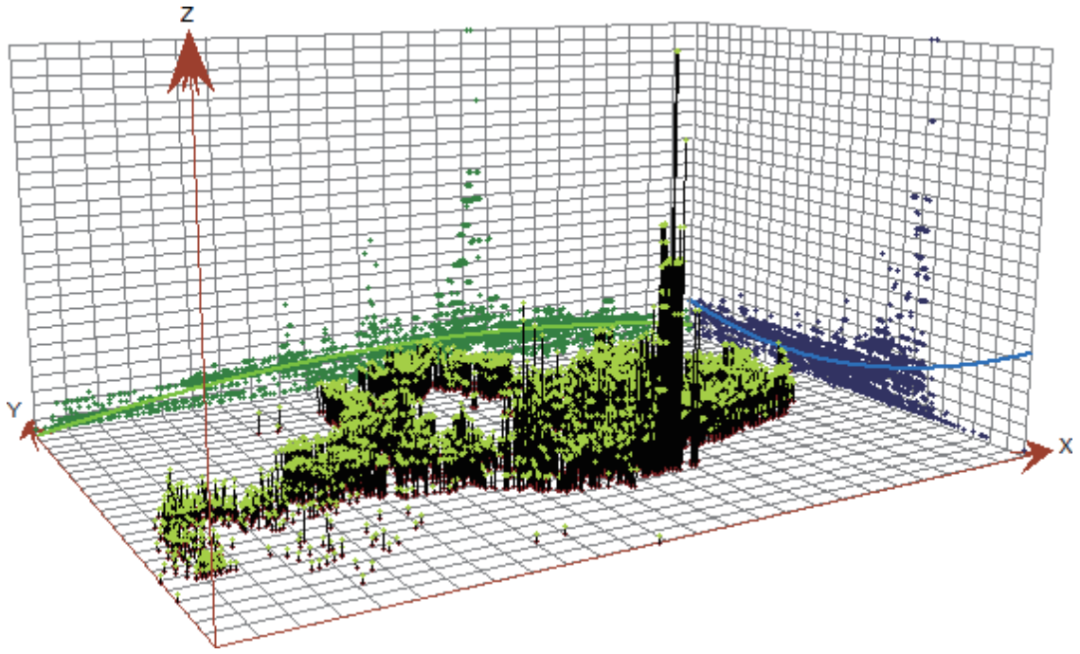

4691个地块的平均容积率为2.30,如考虑相关主管部门酌情确定的地块,经估算,新加坡城市建设用地毛容积率约为1.40,城市净建设用地的平均净容积率大致为2.16【4691个地块多为高强度开发的居住与商业用地,其平均容积率偏高。为了便于横向对比需要加上无数据地块再估算城市毛容积率和城市净容积率:城市毛容积率=(总建筑面积:4691个地块上的建筑面积+估算的无数据地块上建筑面积)/城市建设用地;城市净容积率=总建筑面积/城市净建设用地。无数据地块上容积率按公共服务设施类用地1.0、市政公用设施类用地0.5计算,其他地块容积率按各区有容积率数据地块的平均值进行估算】,属于较高的土地开发强度水平。新加坡五区之间土地开发强度存在着较为明显的差异,中区的土地开发强度最高,西区的土地开发强度最低(图6,表2)。

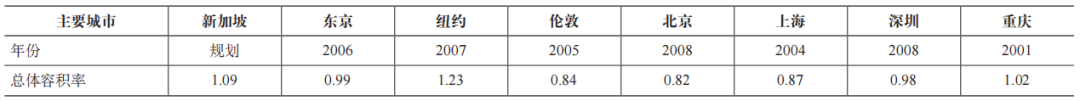

图6 新加坡容积率分布三维模型图

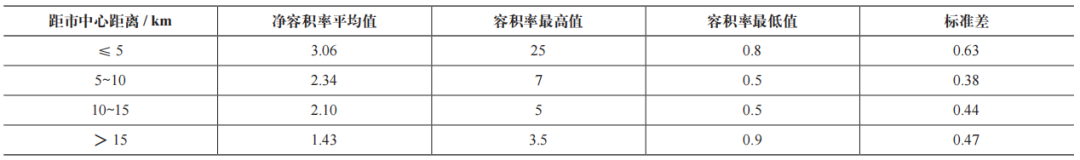

为了便于城市整体建设强度的横向比较,统一口径将城市建成区范围内全部自然山体和水域、公路等用地列入总体容积率的统计范围,新加坡的城市总体容积率为1.09【新加坡总体容积率=总建筑面积/(总用地面积-未经建设外岛面积-西部集水区及周边非建设用地面积)】。若考虑该数据为规划数据,减去现在未建设用地和白地上的规划建筑等,总体容积率还会有所降低。在新加坡人均城市建设用地85.6m²/人,与国内外许多大城市的人均指标相当的情况下,其总体容积率略高于十余年前东京、深圳等城市;但如果考虑近年来国内城市的大规模高强度建设,新加坡总体容积率与国内一线城市基本相当,没有明显差距(表3)。

对于地块建设来说,容积率对经济效益、交通能耗的影响较大,对于不同城市规模、交通方式和气候区域来讲,容积率的最优值范围是1.5~3.0。4691个地块中共2803个居住类地块,其中65.3%的居住类地块平均值处于1.6~3.1范围内,另有20.3%的地块为1.2~1.5的多层或低层住宅;1888个非居住类用地中55.5%的地块处于1.6~3.1的区间范围内。

总体来说,新加坡城市土地开发强度以中强度和中高强度为主,其中居住用地强度高于非居住用地。在城市总体容积率与表3中类似城市相差不大的情况下,通过用地的中高强度开发,让城市保留了更多自然与历史文化资源,另外通过规划建设完善的公共服务设施配套,努力实现宜居城市、花园城市的目标。

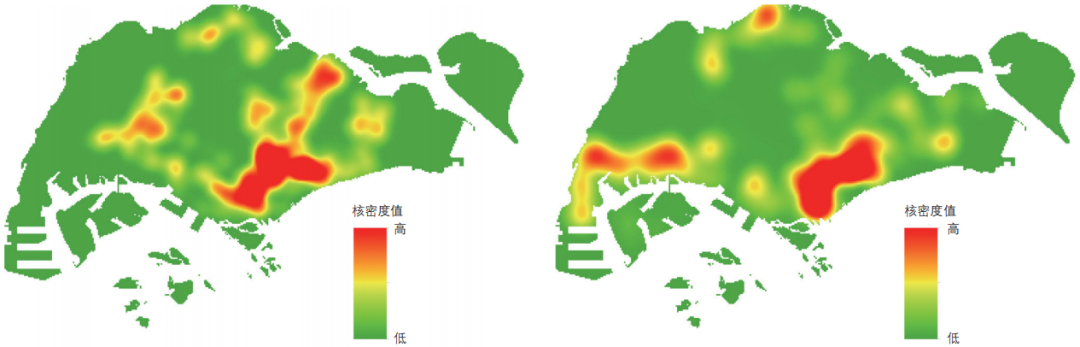

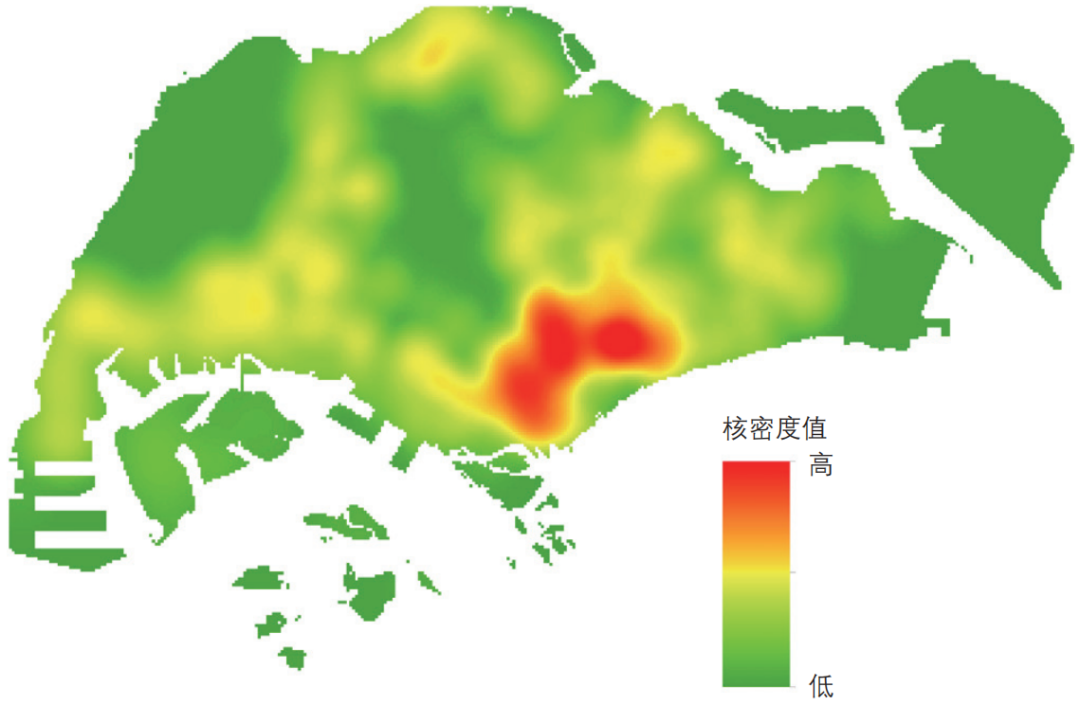

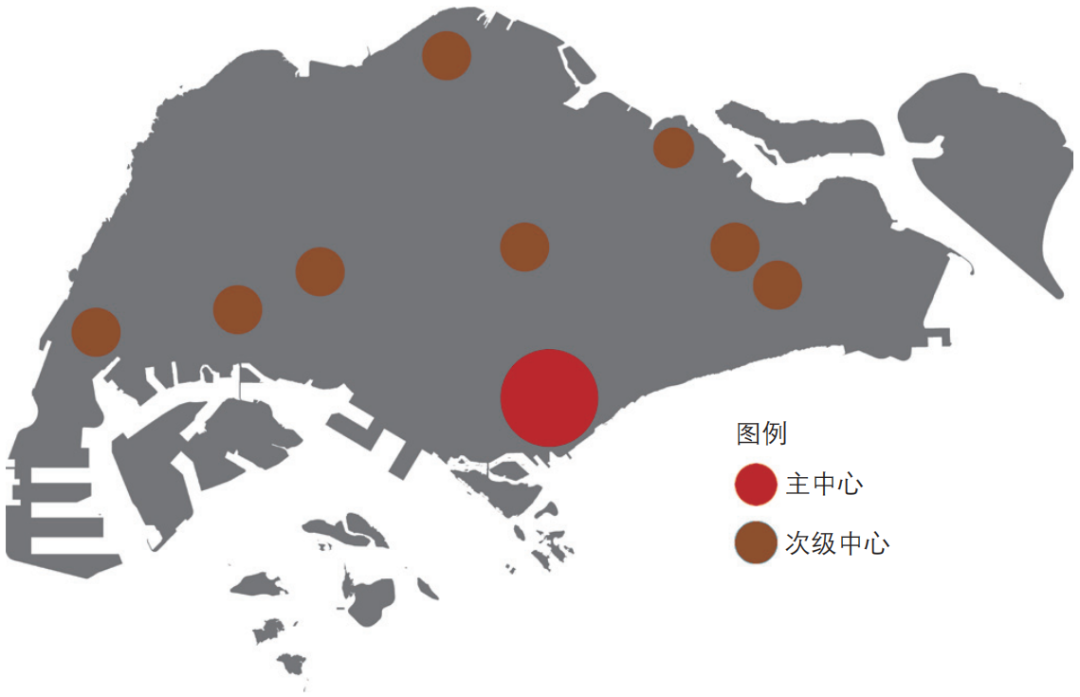

新加坡城市容积率分布呈现了明显的“一核集聚、多心散布”空间特征。考虑不同用地性质的容积率空间分布规律不同,地块容积率需要有一定的典型性和代表性等原因,研究对容积率高于平均值2.79的居住类地块和高于1.74的非居住类地块进行核密度分析。其中,非居住类用地具有更加明显的集聚特征,高容积率地块主要集聚在中央商务区及其附近地区、裕廊工业区、兀兰地区等少数地区;居住类用地则呈现了更加分散与多中心的分布形态(图7)。将两次分析结果进行叠加(图8),可以发现高强度开发的城市地块在空间上具有显著聚集性,形成了1个主要聚集中心和8个次级中心(图9)。

图7 新加坡居住类地块(左)与非居住地块(右)的容积率分布核密度图

图8 新加坡高强度建设地块容积率分布核密度图

图9 新加坡建设用地开发强度集聚中心分布图

城市用地开发强度在城市中心区高度集聚,形成一个以中央商务区为主的高强度开发区,市中心高强度用地核密度值是次级中心的4.06倍。全市地块容积率数值高于9.1的地块中96.47%的地块位于中央商务区,两块极值为25.0的白地均位于商业核心区。中央商务区作为新加坡充满活力的城市中心,总面积为18.45km²,其中城市净建设用地10.00km²,集中了约3458.57万m²的建筑,包含商业用地与白地上的建筑面积1615.73万m²。与之相似的数据是上海陆家嘴金融贸易区31.78km²,其2019年商办楼宇建筑面积为1500万m²【数据源自《上海浦东新区统计年鉴2020》(https://www.pudong.gov.cn/zwgk/tjj_gkml_ywl_tjsj_nj/2022/343/304077/0a40939105964109be7ba194bd 64b73e.pdf),商务办公建筑面积未来还有一定的增长空间】。新加坡中央商务区的商办建筑密度相当于陆家嘴的1.78倍。

新加坡城市其他地区呈现了较为均质化的特点,同时在这些地区中散布着一些范围较小、建设强度较高的次级中心,如裕廊湖区、兀兰地区等。

综合地块容积率数据和高强度开发地块空间聚集数据可以看出,新加坡形成了1个高强度用地高度集聚的市中心和8个较均匀散布的次级中心的容积率分布形态,市中心首位度高,容积率空间分布上的疏密特征明显。

对新加坡城市用地容积率数据进行趋势分析,如图10所示,XZ平面是东西向,YZ平面是南北向,绿线代表容积率数据东西向变化趋势,蓝线代表容积率数据南北向变化趋势。可见:新加坡地块容积率在东西向上呈现弧形变化的趋势,中心高,东西两侧低;在南北向上呈北面低南部高的反抛物线趋势。

新加坡的容积率空间分布特征,符合一般城市中心高、四周低的基本规律,但新加坡海岸线的开发是影响城市用地发展方向和形态的决定性因素。滨海湾作为核心区,是用地高强度开发的高度集聚区,而从裕廊河一直延伸至勿洛地区约25km的海岸线,除必要的绿地、码头、文物古迹等用地外,其他地区因开发时序等原因都呈现了较内陆地区更高强度的开发。例如:东海岸的马林百列路南距海岸线约600m,道路南侧以容积率2.8的高层住宅区为主,道路北侧基本为容积率不超过1.4的多层与低层住宅区;西海岸则因码头和肯特岗等山体的影响,高强度开发区主要集中在距海岸线2~3km的地铁东西线沿线地区,这一地区居住用地容积率大致在2.7~3.8区间段上下浮动,非居住用地容积率大致在3.9~6.0区间段上下浮动,而再往北荷兰路两侧的用地,容积率基本为1.4~1.6。

新加坡城市用地容积率空间分布总体呈现“一环一带”的空间分布特征,整体强度较为适宜,高强度用地在市中心高度集聚。其分布特征的形成,既受到自然环境约束和城市历史发展影响,更受到政府意志、中心体系、轨道交通等因素影响,具体如下。

新加坡国土面积狭小,解决人地矛盾始终是其发展的头等大事。1958版总规还是以低层住宅为主要居住形式,但自1971版概念规划以来,为了解决住房拥挤与产业空间不足的问题,城市建设突出土地的集约化利用,中高强度建设与开敞空间控制并存。当然城市位于热带低纬度地区,日照间距要求低,也是新加坡的中高强度建设的客观自然气候条件。

此外,为了解决人多地少的问题,新加坡不得不向海洋要土地,国土面积由1965年的581.5km²到2021年的728.6km²,再到2019版总规中的782km²,增加了约34%,即200.5km²。其填海活动多集中于主岛南侧,用地性质除机场、码头外,多为中高强度建设的商业、居住和产业用地。

在城市发展方面,自1819年莱佛士爵士登陆新加坡河口建设海上贸易站开始,该地区逐渐成为城市的绝对核心区。现存的低层、高密度、低强度开发用地基本位于中心区及其周边地区。1960年代开始的组屋建设始于中心区外围的新镇并不断向外延伸,呈现了中高强度的特征。随着市中心区南侧数十年来不断填海造陆和高强度建设,为中心区发展提供了相对充足的土地,城市拆除旧建筑为新建筑提供空间的压力有所减小,新加坡市中心呈现了极高强度建设与中低强度历史街区并存的格局。

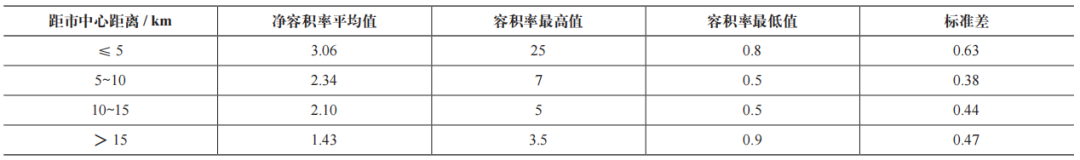

由于历史建设的原因,市中心5km范围内容积率平均值高,但低强度用地和高强度用地并存,容积率标准差较大。随着城市用地与城市中心区距离增加,容积率平均值有所下降;城市用地建设年代趋于一致,容积率标准差相应减少。但在市中心10km以外地区,存在较多的中高强度居住类用地和低强度的非居住类用地,标准差略有增加(表4)。

表4 新加坡不同区位容积率平均值、极值和标准差一览表

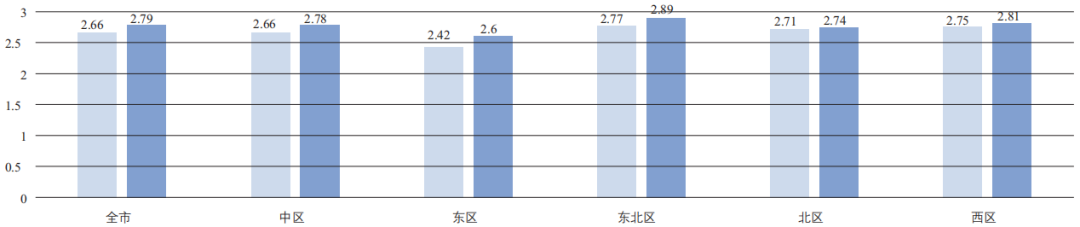

在地块容积率方面,随着新加坡人口密度从1970年的3538人/km²增至2021年的7485人/km²【数据源自新加坡统计局2021年6月《年度人口关键指标》(https://www.singstat.gov.sg/publications/reference/ebook/population/population)】,除增加居住类用地面积外,提高容积率也成了必然选择之一。2019版总规中居住类用地平均容积率为2.79,较2014版总规的数据(2.66)提高了4.89%,各区的居住类用地平均容积率均有所提高,其中东区提高了7.44%(图11)。

图11 新加坡2014版与2019版总规中居住用地平均容积率变化图

面对自然条件对国家发展的严重制约,新加坡政府始终把效率作为公共管理的主要目标,更多地强调政府的意志而不是国民的选择,突出精英治国理念。2011版概念规划提出提供经济实惠的住房、充满活力的经济以及良好的生活环境;2019版总规的重点内容包括建设包容绿色的街区,打造本地枢纽和全球门户,发展可持续和韧性的未来城市等。具体到容积率的空间分布,可以体现在产业空间利用、公共住房建设和自然生态保护等方面。

为了适应知识与创新发展的需要,新加坡积极打造科技走廊,鼓励产业用地集约发展,鼓励产业上楼,对于达到容积率要求的企业,给予经济奖励,反之则给予惩罚。2019版总规中有容积率数据的地块中,产业园区用地、产业1用地、产业2用地和白地共占总用地面积的43.5%,平均容积率为1.52。中央商务区内的白地共计64.80hm²,平均容积率为7.41,远高于中央商务区净平均容积率3.46的水平。高强度建设的产业用地与白地,为新加坡发展知识与创新产业提供了空间载体。

新加坡政府自建国以来一直贯彻“居者有其屋”的理念,在有限的城市用地中进行高强度的住宅建设,1980年代新加坡的人均居住标准达30~35m²。至2020年,新加坡共建设公共住房单元1193531套,分布在23个新镇和3个住宅区内,解决了80%的人口居住问题。为了适应人口增长需求,政府通过修改总体规划容积率指标提高存量居住用地容积率,以城市更新手段实现存量居住用地净密度的提高,即通过提高居住小区容积率的“整体改造”,以不新增居住用地面积的方法容纳新增加的人口,而保证城市绿地总量不减,如达士岭组屋住宅楼改造之后高达50层,容积率8.4。新加坡居住类用地中,52.1%的用地容积率在2.7~3.1之间,另有13.7%的用地容积率高于3.1。通过中高强度住宅建设,54.5%的家庭居住在建屋发展局(HDB: Housing & Development Board)提供的4居室和5居室公共住房内,而非简单地解决基本生存问题。

1971版概念规划即确定了要严格保护中央集水区,中心区与新镇围绕中央集水区形成环形发展带。位于环形发展带和南海岸发展带之间的西部集水区、巴耶利峇空军基地及周边控制区等绿地,强化了新加坡“一环一带”空间结构。绿地、公园、自然保护区等面积约占新加坡国土面积的1/4。在城市内部的建设中通过提高建设用地容积率而不减少绿地的方式,同时采用垂直绿化、结合河道水体布置绿化等借地措施以及采用公园连接网(network of park connectors)的方式,为居民接近自然创造了条件,以实现建设花园城市的目标。

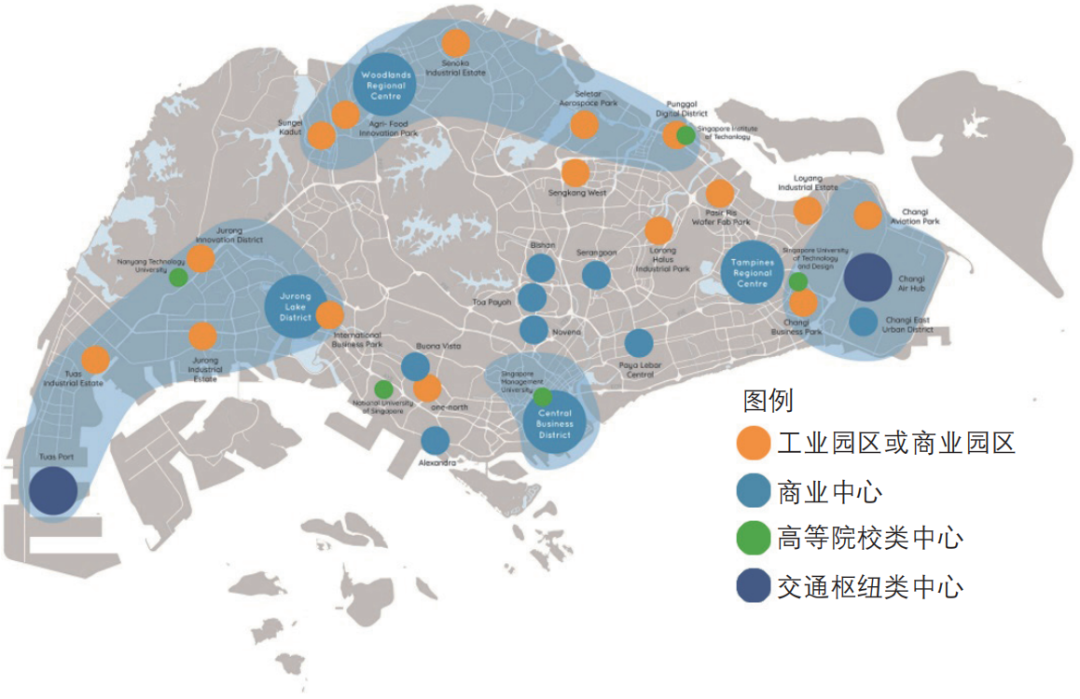

1991版和2001版概念规划都明确了四层次的城市商业中心规划布局体系和新镇三级商业中心体系,但这7个等级的商业中心体系在2019版总规中的表述有所改变。在总规的城市中心体系规划中,城市中心被分为商业中心、高等院校类中心、工业园区或商业园区类中心、交通枢纽类中心4类(图12)。商业中心共12个:其中4个主要商业中心分别为市中心CBD以及淡宾尼、兀兰和裕廊湖的地区中心,与之前概念规划与总规提到的1个城市中心和3个区域中心相对应;其余8个商业中心相当于之前概念规划中提到的部分次区域中心和位于CBD边缘作为中心区功能补充的边缘中心。另有高等院校类中心5处,工业园区或商业园区中心16处,交通枢纽类中心2处。

图12 新加坡城市中心体系规划图

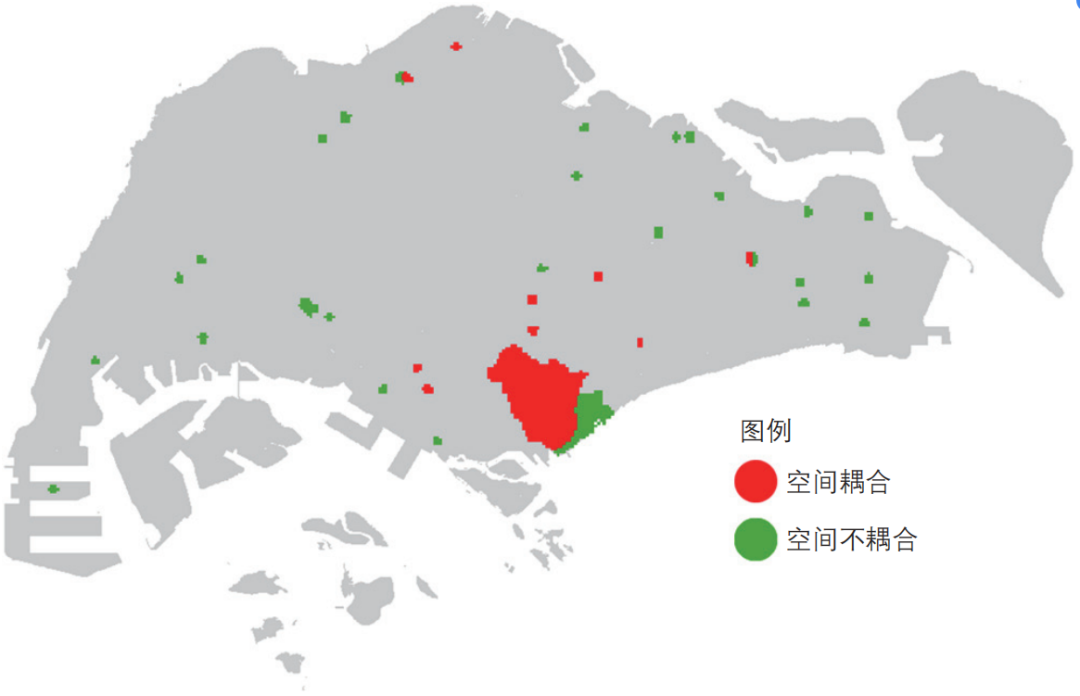

综合分析新加坡城市中心体系规划和高容积率地块空间分布可以发现,中心体系规划中的商业中心与依据核密度分析法得出的高容积率地块集聚中心在空间上具有较强的耦合性。以城市中心体系规划中确定的高等级商业中心边界与低等级商业中心规模为基础,将核密度分析得出的1个主中心和8个次级中心边界与之叠加,发现与2019版总规中确定的其中9个商业中心在空间上存在耦合关系(图13)。其中裕廊湖地区中心在空间上存在偏差,二者未耦合,这与该中心存在若干容积率仅为2.1~2.5的多层购物中心有关。边缘中心边界已经被中央商务区核密度分析边界包围,用地强度空间分布耦合。工业园区和商业园区类中心、交通枢纽类中心等因用地强度的特殊性,除纬壹科技园和圣诺哥工业区外,其他中心未在空间上形成明显集聚,与核密度边界不存在耦合。

图13 新加坡城市中心体系规划与高容积率地块核密度分析耦合度图

新加坡的城市中心体系规划建设一方面是高层次的金融、商务办公等高强度用地向市中心区高度集聚,形成了一个规模远超其他中心的中央商务区,并延伸扩大至边缘中心,另一方面是1991版概念规划提出的分散商业中心战略已实施30余年,以及随着21世纪知识与创新经济的发展,在距中心15km左右形成了若干中高容积率的区域中心。中高容积率地块的集聚区位及集聚度,既与新加坡政府规划引导密切相关,又与经济发展、市场选择密切相关。

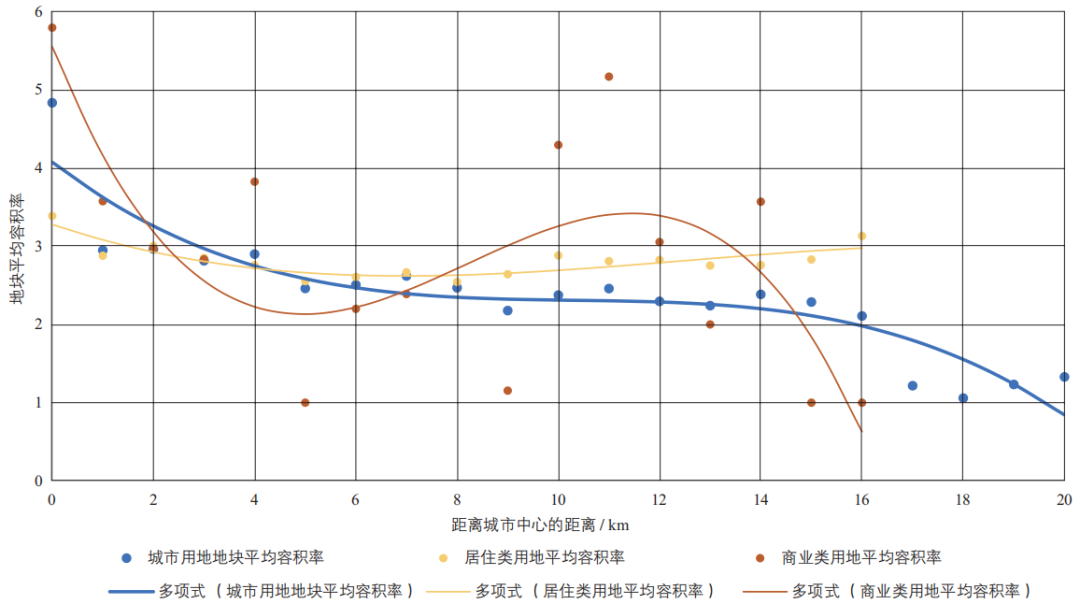

依据城市经济学相关理论建立的单中心静态模型(static moncentric model)可知:土地价格、人口密度和资本密度(如容积率、建筑高度)随着与城市中心之间距离的增加而下降。新加坡城市用地容积率空间分布也符合该规律——随着与城市中心区之间距离的增加,地块平均容积率呈现下降的趋势(表4)。但不同的用地对与中心区之间距离的敏感程度不同:居住类用地因高强度开发,下降幅度不明显;商业类用地的下降幅度则非常明显,在距离市中心2~3km处的用地容积率较市中心减少了一半,但在距离市中心10~15km处用地容积率又小幅增加,形成了城市外围的地区中心(图14)。该下降曲线与城市中心体系的布局基本吻合。

图14 不同用地容积率与市中心距离曲线图

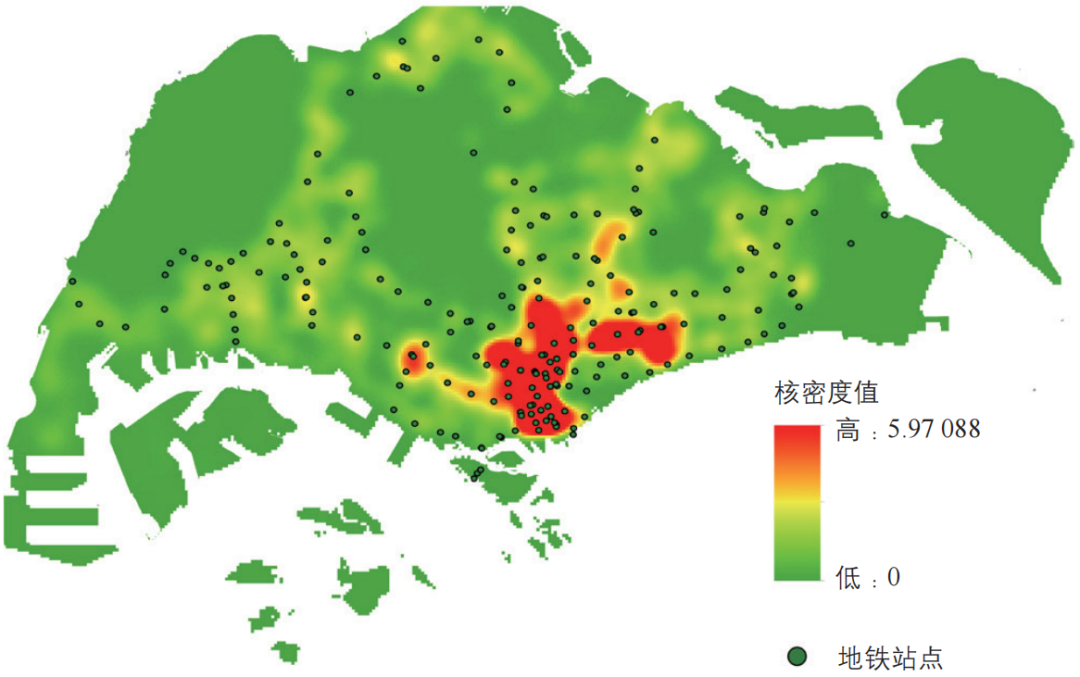

新加坡较早认识到畅通的交通是建设宜居城市的重要前提,尤其是在土地稀缺的情况下,高效的公共交通系统能够缩短出行时间,减少商业成本,增强城市吸引力。作为新加坡公共交通的重要组成部分,城市轨道交通是新加坡概念规划中交通战略的重要要素之一,对新加坡的城市发展起着重要作用。其包括6条地铁与3条轻轨,地铁路线走向与站点分布与“一环一带”的城市结构基本吻合。轨道交通线路和站点分布与容积率分布存在密切关系,将轨道交通站点与高容积率地块核密度分析叠合可以发现,新加坡的中高容积率地块基本沿轨道交通线路展开,其中站点密集、线路交叉的地区也是高容积率用地集聚的地区(图15)。

图15 新加坡轨道交通站点与高容积率地块核密度分析叠合图

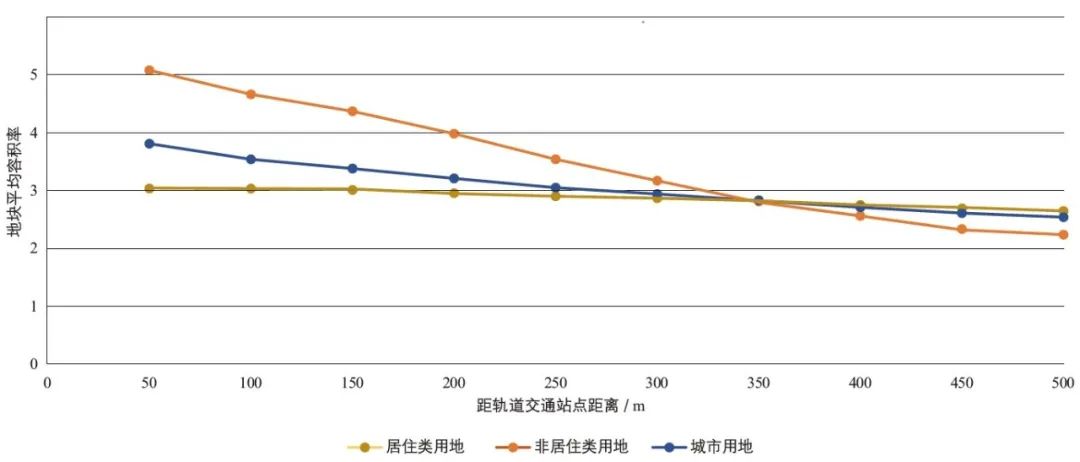

为进一步分析轨道交通站点与城市地块容积率之间的关系,研究对轨道交通站点和地块容积率的数据进行统计和分析,线性回归分析得到R²值为0.974,模型通过F检验(F=300.329,p=0.000<0.05),回归系数值-0.003(t=-17.330,p=0.000<0.01),分析得出:轨道交通站点与其周边地块的容积率有着密切联系,随着与轨道交通站点距离的增加,城市地块容积率降低,其中非居住类地块的容积率降低速度显著快于居住类地块(图16)。

图16 新加坡地块容积率距离轨道交通站点变化折线图

针对人多地少的矛盾,新加坡在高密度开发过程中围绕轨道站点进行空间借用,以轨道交通线路为骨架,在轨道交通站点周边进行高强度开发建设,并结合轻轨、公交、自行车和步行空间的建设,努力实现2019版总规中设定的“方便与可持续的移动性”目标。

新加坡的政治制度和经济制度与我国不同,其国有土地约占全部国土面积的80%,在城市建设方面,政府以社会发展、经济增长和优质环境为主要目标,通过各级规划和管理强力干预城市建设并引导了城市的合理发展。经过50多年的发展,新加坡实现了社会和谐发展、居者有其屋,经济持续增长、人均GDP亚洲第一,物质环境优美、历史与自然资源保护良好。这些经验都值得我国各大城市借鉴,在城市用地强度管控方面需要在客观规律与政府意志之间取得平衡。

作为市场经济国家,新加坡城市用地容积率的空间分布是经济发展客观规律的体现。我国城市规划建设管理中也强调市场在资源分配中的作用。根据级差地租理论下的城市单中心静态模型,容积率随着与城市中心距离的增加而下降。虽然新加坡因其自然条件约束强调城市中高强度的建设,但容积率空间分布依然符合该客观规律——距市中心5km之内的用地平均容积率较15km以外地区高了一倍有余。

我国一些城市过分强调土地的集约化利用,同时又受到相关规范和技术标准的限制,呈现中心区与城市外围地区土地开发强度“扁平化”的趋势。在我国绝大多数城市人地矛盾不如新加坡如此尖锐的情况下,遵循经济发展客观规律,鼓励建筑向区位优势明显的地区集中,强化重点地区土地的高效利用和一般地区的宜居舒适,有利于突出城市重点功能和营造疏密有致的城市形象。

新加坡政府基于自身发展条件和发展目标划定中央集水区等生态绿地,形成“一环一带”的城市结构,并从1971版概念规划一直延续至今。在土地开发强度方面,新加坡政府推崇中高强度的用地建设,形成市中心高强度地块高度集聚,其他地区用地中高强度或中强度建设、绿地穿插其间的格局。

我国各级地方政府均通过城市规划与管理来实现政府意志,在城市用地强度空间分布规划与管控方面,需重点关注以下五点内容。

(1)战略层面,以宜居为核心诉求,科学确定长期的城市发展目标与愿景,保持规划结构的延续性,在国土空间规划相关要求下,科学划定“三条控制线”以及城市内部的蓝绿线,保障城市绿色生态空间的总量。

(2)宏观层面,强化基于整个城市层面的容积率管控,根据人口数量和经济发展水平等合理确定建设总量,突出类似新加坡总体规划的、全市层面的控规拼合的重要性,将市级国土空间规划编制要求中的开发强度分区和容积率指标法定化,引导城市形成疏密有致的容积率空间格局。

(3)中观层面,以城市中心体系规划和轨道交通为导向,将建筑向若干重要地区和节点集中,尤其是将高强度开发的高等级金融、商务办公等用地向重点地区集聚。在城市平均容积率适度的情况下,形成若干地区高强度开发,一般地区采用中强度或中低强度建设,形成差异化的功能布局与城市形态。

(4)微观层面,通过类似于新加坡特殊和详细控制规划、发展控制准则和地块控制导则的控制性详细规划、地段或地块城市设计等规划设计,保证强度管控的落地实施,并将相关研究成果反馈为上位规划中的法定指标。

(5)管理方面,强化如居住和商业用地等主要用地的容积率在城市层面的刚性管控,同时对一般性用地进行弹性处理。居住类用地强度管控方面,在可增加用地面积有限的情况下,通过城市更新来挖掘存量用地潜力;在非居住类用地上可通过白地和经济奖惩等制度设计,鼓励产业用地的高强度建设。

新加坡城市用地容积率空间分布在人多地少的约束条件下,呈现出明显的中间高、四周低的特征,中心用地突出高强度建设,外围地区更加强调宜居舒适。形成这些特征的原因,既与新加坡的城市自然环境与历史发展条件有关,又与政府意志、中心体系规划、轨道交通站点等密切相关,是政府意志与客观规律共同作用的结果。其容积率管控既有全市层面的规划引导,又有具体地块的弹性管控。

借鉴新加坡的城市用地强度规划与管控经验,我国各城市可编制全市层面的强度分区规划,突出区位、中心体系和公共交通在城市发展中的作用,合理控制整体开发强度,鼓励重点地区建设,并将规划成果转化为相关技术标准,通过制度设计强化容积率的差异化管控。UPI

作者:刘作刚,南京工业大学建筑学院,硕士研究生。771790596@qq.com

叶如海(通信作者),南京工业大学建筑学院,副教授。rhye76@163.com

关键地段留白的精细化治理——新加坡“白地”规划建设管理借鉴

东京城市更新容积率弹性控制技术方法研究与启示

美国容积率银行调控城市更新的运作模式研究——以纽约和西雅图为例

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 新加坡城市用地容积率分布特征与影响因素研究【2024.2期】

规划问道

规划问道