【作者简介】

丁美辰,浙江大学建筑工程学院区域与城市规划系博士研究生

沈国强,浙江大学建筑工程学院区域与城市规划系系主任,教授、博士生导师,通信作者

提要

城市模拟游戏自诞生以来就是人机互动决策仿真城市发展的绝佳平台,展现的决策模型核心技术路径及价值导向一直与真实的城市规划理念紧密相关,但鲜有系统的探究。从SimCity 和Block’Hood 两款典型的城市模拟游戏视角出发,剖析两者决策模型技术路径即空间效益最优解与循环经济均衡解的投入产出模型。发现在同样的算法框架下,因价值导向带来的不同目标函数和附加因素会带来显著的算法结构变化和结果差异。进而论述城市决策模型技术路径中工具理性的必然与价值理性的重要。在新一代人工智能赋能城市规划的当下,思考数据、算法在城市决策中的基石作用,提出主流价值的人工引领、算法程序的监督纠正、多元主体的动态参与等方式,实现更好的城市决策模型人机协同及价值导向。

关键词

城市模拟游戏;城市决策模型;技术算法;价值导向;思考应对

1 研究缘起

1960年代,人类社会的数据开始呈现爆炸式增长,从电报、电视到电脑、手机,从文本、符号,到声音、图像,各类信息以不断生成的速度、体量和多样性渗透到市民生活的所有空间,记录着大家的数字足迹,构建了数量超载的信息时代。面对每日数以亿计的数据,人类获取和分析数据的能力显然无法处理其万分之一。以Keen等提出的决策支持系统(DSS,Decision Support System) 为典型代表,城市发展决策从传统的基于直觉、经验的人为行为转变为基于数据决策的“人—机”系统模型。彼时,电子游戏刚刚诞生并迅速在全球范围内流行。现今,电子游戏已然是当代年轻人最主要的娱乐方式之一,在经济、社会和文化等方面产生了巨大的影响。电子游戏理论学者杰斯帕·朱尔(Jesper Juul)在其著作《半真实:现实法则与虚构世界夹缝间的电子游戏》中重点强调仿真性,他认为电子游戏是仿真世界中的游戏规则和人机交互。1989年由威尔·莱特(Will Wright) 首创的城市模拟游戏SimCity,实现了将城市、决策、仿真与游戏娱乐性的结合。加贝尔(Gaber)将SimCity游戏用于规划教学课堂,让学生在游戏中了解城市作为一个系统是如何运作的。明纳里(Minnery) 等使用其帮助学生理解决策制度设置如何影响城市规划。沃斯纳(Woessner)在政治科学、维塞利(Wiseli)等在智慧城市管理等领域使用城市模拟游戏进行仿真教学。以特尔扎诺(Terzano) 等]为代表的学者发现使用模拟游戏会提高学生在规划学习中的热情和兴趣。城市模拟游戏开始成为人机互动决策城市发展的绝佳仿真和教学舞台。

2023年,ChatGPT横空出世,新一代人工智能赋能城市规划并带来了新的机遇与挑战。巴蒂(Batty)、龙瀛等提出由大规模数据驱动的城市大模型研究范式,吴志强等提出AI城市发展,数据和算法愈发重要。现阶段众多学者以数据为支撑,基于空间、经济等数理方法,在产业、就业、人口、土地、交通、环境等方面,提出各类算法模型对城市发展进行决策评估。同时,经验数据本身自带的价值偏见,以及指定算法的技术人员的价值观和意识形态的偏好等现象也被关注。当AIGC 工具在城市规划中的应用逐步深入,伦理与公平性的挑战、算法背后的社会价值导向等问题都亟需探索。对于大部分人而言,城市决策模型的知识构成是陌生而复杂的,隐藏在其背后的决策规则及其价值导向是抽象且难以察觉的,特别是在信息爆炸亟需各类算法模型进行冗长计算分析的当下。在小说、戏剧、电影和游戏中关于技术与价值、人与人工智能的探讨从未缺席。与真实中复杂、多元的城市决策模型相比较,城市模拟游戏中的决策模型将真实镜化、技术规则化、价值欲望化,其强化了城市形态、运行状态与决策方向之间的冲突。游戏技术搭建了一座不断发展着的虚拟仿真城市,通过加强决策的“戏剧张力”,让玩家直面其带来的城市发展影响。欧美学者普遍使用SimCity作为仿真教学平台,让学生在其中理解决策对城市发展的影响,但他们却少有反思游戏模型暗含的价值导向对使用者决策的影响。

时易世变,从某种意义上来讲城市的嬗变大多受人群欲望的影响,或是人们博弈后的结果。当电子游戏与城市系统结合,有限的电子硬件注定无法模拟成千上万的公众的个人想法,但却能采用某种模型,化繁为简。这种化简的过程只能反映当下人们对于城市的思考,过程中不可避免地衍生出一系列的价值观,并扼杀其他发展的可能。以至于每一款游戏的机制里也隐含了某种意识形态,指示玩家应当如何看待一个城市。本文试图从城市模拟游戏的视角出发,探索城市主流规划理论及其价值导向更迭对它的影响, 并选取SimCity 和Block’ Hood作为典型游戏代表,分析不同决策规则带来的价值导向差异,为理解和把握未来AI城市决策模型中智能算法的价值导向与引领方向提供案例思考。

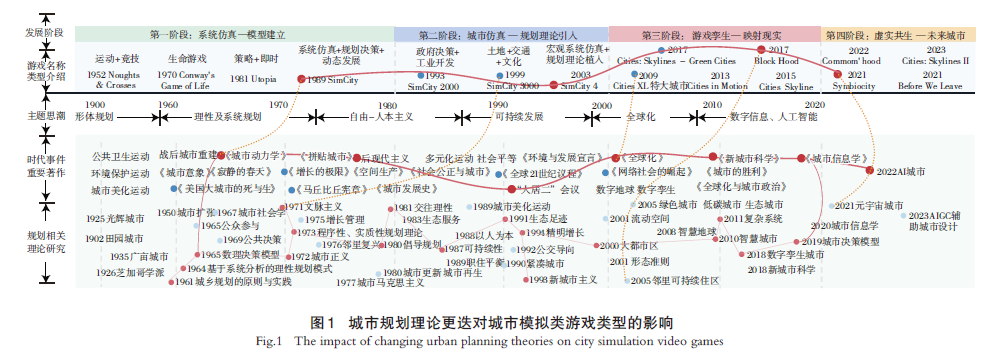

2 城市规划理论更迭对城市模拟游戏类型的影响

2.1 事件与思潮驱动下规划理念更迭:从系统理性到数字智能

2.1.1 系统理性与城市规划

每个时代的城市规划建设都与各阶段的时代事件和主要思潮息息相关。19世纪之前,建筑师和规划师们从未停止对“理想城市”的探索。霍华德的“田园城市”、勒• 柯布西耶的“光辉城市”、赖特的“广亩城市”、CIAM的“功能主义”等大多是基于物理规划概念、以形态为主的未来城市设想。二战后随着西方城市重建,各国城市以空前的速度和尺度向广大的自然、乡村地区增长扩张,现代城市规划开始关注城市社会、经济目标和空间秩序。法兰克福学派基于德国社会学家的“理性”概念,形成了解释当时资本主义社会问题的重要工具——工具理性,即追求最大效率。理性综合规划模式正是在这种背景下诞生的。该模式的核心思想是通过系统地收集各种数据,理性地综合分析,进而制定多个方案,然后通过相互比较,最终实现整体福利的最大化,并合乎卡尔· 波普尔(Karl Popper) 的科学范式——规划中要使用合乎逻辑的科学程序,规划师是价值中立的分析者,结果是可验证的、可测量的。麦克劳林(McLoughlin)将其推向了理性的巅峰,提出了基于系统方法的理性规划模式。此后,众多专家学者提出了经济、土地、交通、产业方面的各类城市数理决策模型。历经1960年代的理论思潮,在麻省理工教授系统动力学的杰伊·莱特·福里斯特(Jay W. Forrester)将目光看向了城市,提出城市动力学模型。无意间,他为城市模拟游戏的诞生埋下了理论种子。

2.1.2 人本主义与数字智能

理性与信仰是西方社会的基石。一旦成为目标的工具、科学理性分析和计算过程与现实脱节,价值的合理性往往被忽略,而只考虑目的。受时代技术的限制,在对城市等复杂系统进行问题分析时,往往严格僵硬地执行最优化规则,并不考虑是否有“满意”准则替代“最优”准则,这也导致了城市社会中人的异化和物化。随后,整个1970年代和1980年代,以后现代主义为主的自由主义和以人为本的思潮席卷而来。城市马克思主义、城市正义、文脉主义、邻里复兴等等相关规划理论先后提出,社会学家、城市规划师们将目光转向了城市中对人的关注、精神文化的塑造。同时,《寂静的春天》、《增长的极限》等著作出版以及日益严重的城市环境问题出现,可持续城市、生态足迹、精明增长等概念被重视起来。此后20年,与自然和谐相处,建立绿色、低碳、生态城市,实现可持续发展成为了社会发展的主流价值并延续至今。

21世纪,随着全球城市化进程和信息技术的快速发展,城市不再是孤立的地方性社会和经济系统,而是融入了全球经济和文化网络的节点和中心。计算机的使用改变了人与城市的关系,被信息渗透的城市也变成了流动的、无限制的空间,城市生活被重新定义,以智慧城市、孪生城市以及复杂适应系统为主导的基于数据驱动的新城市科学得到了大量的运用。2021年,一本集合了城市科学、城市系统与应用、城市感知、城市计算、城市大数据基础设施等基础理论、技术及应用的《城市信息学》(Urban Informatics)得到了学界的广泛关注。2022年,ChatGPT引领AI人工智能技术在全领域发展。关于AI城市理论的探索,以及元宇宙城市从小说、电影、游戏中破圈,它们正在走向现实世界。

2.2 技术与价值导向下游戏类型更迭:从系统仿真到多元主题

2.2.1 系统理性与城市仿真

自1950 年代,以第一款电子游戏Noughts & Crosses为例,电子游戏类型多受现实生活影响,内容集中在体育、射击等运动娱乐。到1980年代,一种新型的电子游戏——上帝游戏(God Game)悄然兴起。英国人彼得·莫利纽克斯(Peter Molyneux) 设计的基于历史进程的《文明》(Civilization) 系列是其典型代表。其核心点在于,游戏本身是一个预知玩家行动结果但又允许玩家有自由意志的上帝。可以将其理解为,游戏制作者赋予的游戏规则决定了游戏发展的路径,无论玩家如何选择,结局都是可预测的。威尔·莱特在此基础上赋予玩家制定游戏中规则的权力,于1989年创造了上帝游戏的衍生类型——上帝游戏之神(the god of God Games),即《模拟城市》(SimCity)。

根据2006 年纽约客(The New Yorker) 的专题人物报道,出生和成长于1960年代的威尔·莱特,受到基于城市系统理性和系统动力学理论的《城市动力学》(Urban Dynamics) 和基于元胞自动机原理(cellular automata) 的生命游戏(Game of Life) 的启发,威尔·莱特为现实城市和电子游戏找到了绝妙契合点,他将系统论与控制论应用于游戏中,通过计算机仿真优势来模拟决策刺激引起的城市空间演化效果,让玩家以最直观、最快速的方式体验到决策对于城市的影响,玩家成为创造并管理这座动态发展的城市的神。1989年,SimCity《模拟城市》的推出开辟了城市模拟游戏新纪元。实际上,城市模拟游戏的诞生与发展一直以来受到现实城市及其规划理论的深刻影响,如图1。初版的Sim⁃City代表着城市模拟游戏开发的第一阶段,即城市仿真模型的建立。受益于系统理性理论和计算机模拟技术,游戏将城市分解为建筑、基础设施、资源、环境等要素,它们如同机器一般,有着明确的分工,并以特定的秩序被组织起来运转。如同真实城市一般,游戏没有结局,也没有特定的故事,只有不断发展的目标。玩家只需遵循这一目标,并根据游戏界面中实时反馈的各类信息数据,提供即时规划手段,就可对城市这一复杂系统进行控制引导。

2.2.2 虚拟现实与多元主题

城市模拟类游戏的第二阶段,即引入真实的城市规划理念。为协助玩家在虚拟城市中有更真实的城市规划体验,1993年的SimCity 2000增添了政策管理、工业开发模式。在1999 年的SimCity3000中增加了土地资源、交通系统、文化塑造等板块,与现实城市规划中强调的产业、土地、交通、文化等理论实现深度融合。直到2003年,SimCity 4基本实现了自上而下的城市宏观系统仿真建立和自下而上的规划理念数据反馈,结合更逼真流畅的模拟界面——真实的城市环境和地形气候,建立了城市模拟游戏里程碑式作品之一。此后,第三阶段的城市模拟游戏开始实现与真实世界的同步成长与反思。可持续发展和全球化趋势带来了城市群、大都市区等城市形态,现实城市中区域协作、紧凑城市、精明增长、公交导向等理念,不仅掀起了世界各地城市发展的新浪潮,也为城市模拟游戏带来了新的主题。例如,2009年的Cities XL·特大城市,提供玩家足够大的地图,实现城市扩张发展,建立城市间贸易交流等;2013年Citiesin Motion重点关注城市公共交通网络的建立对城市的发展影响;2015年Cities: Skylines则是城市立体空间与交通运输体系(船、飞机、轨道、高架桥等) 的结合;2017 年的两款Cities: Skylines -Green Cities 和Block’ Hood, 前者将绿色、低碳、生态城市理念融入游戏主题,后者则将循环经济、碳排放、邻里可持续住区等理念作为游戏主题。

借由数字信息和人工智能技术的发展,第四阶段的城市模拟类游戏主题不仅多元开放,更展现了对未来世界的思考和与现实生活的融合。例如:2018年的Frost Punk,将末日、蒸汽朋克、极端气候与城市营建相结合;2021年Before We Leave在荒野星球上开展城市建设;2022年Commom’ Hood 关注经济管理与未来垂直社区;2023年Cities: Skylines II将开放世界概念引入其中,强调创造前所未有的城市。此外,将城市创造、社交娱乐、商贸交易等等现实活动植入虚拟城市空间,使用NFT+VR技术结合建立Metaverse元宇宙城市也正在火热探索中,如UCL Research Cluster 12的游戏开发项目“Symbiocity”。城市模拟类游戏从仿真、孪生正走向虚实共生。

3 城市模拟游戏:基于Input-Output Model 技术路径的价值导向

城市模拟类游戏以城市动力学的系统论为指导,选择真实的城市模型进行简化,将常见的城市决策技术路径作为游戏技术规则,实现虚拟城市的仿真建设。城市决策模型的技术路径基本分为自上而下的宏观模拟和自下而上的微观模拟两类。前者多为空间交互模型(重力模型、最大熵理论模型) 和空间经济学模型(阿朗索地租模型、离散选择模型、空间投入产出模型等),后者包括元胞自动机(CA) 和行为主体模型(Agent-based Model)。游戏中决策模型的特征在于技术规则运转下的城市数据现象化。规则约束下的城市自有一条必然的发展路径,而玩家要做的只是在无数个节点处做出选择。自上而下的宏观空间经济学模型——空间投入产出模型(Space Input-Output Model) 在城市模拟类游戏中作为暗含技术规则的决策模型尤为经典和突出。本文以SimCity 和Block’ Hood两款游戏作为代表进行分析说明。

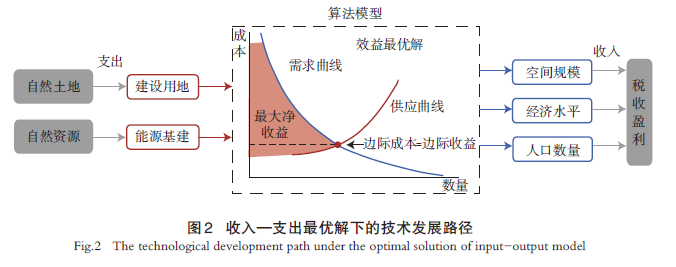

3.1 以效益为导向的收入支出最优解

如图2所示,以SimCity模拟城市系列为例,玩家在可操作层面进行分区建设、道路布置、建筑升级,使用各种城市规划和管理决策,实现城市发展。其决策模型以支出—收入模型为技术路径,其价值导向是基于效益的最优解。从城市经营的角度来看,隐藏在游戏规则背后的决策逻辑显而易见:以自然资源为支出的源头,最大化发挥其经济价值用于城市建设;通过功能布局、交通路网等最佳建设配置,实现人口增长以及经济繁荣;最终,实现税收、盈利的提升和城市财富的收入。当财富增长后,用更多的金钱实现提升自然资源支出的效率,建造更大的城市,聚集更多的人口,实现更具规模的经济活动,收获不断增长的财富,以此循环往复。在SimCity的技术规则引导下,最优决策一定是最赚钱的方法,自然会使玩家倾向发展高密度的大城市。游戏看似无明确告知的成就目标,但却暗自给了玩家一条既定的发展方向。此类游戏最显著的问题就是,没有永远不断支出的自然资源,也不会有不断收入的财富与一直发展的城市。这也是大部分玩家在SimCity系列游戏后期不得不面对的挑战。在这场以资本为导向的空间投入产出路径中,玩家的决策核心是城市空间,即居住、商业和工业用地的配置组合。自然空间成为了被忽略被支出的对象。收入的源头财富则在不断增长的城市中被偷偷掩盖。游戏中人最重要的只是睡觉、消费与工作,以及它们之间的联系效率。文化、交流、生态、环境沦为附属参数。游戏成为了一面放大镜——在玩家面前它放大了发展增值的必要,缩小了人与自然的需要。

大部分的城市模拟游戏在主题和侧重点上虽然各不相同,但是其决策模型的技术路径及其价值导向却多有相似。比如,城市天际线(Cities: Skylines) 中有一段地铁上的市民对话:“你坐车可不是为了兜风的,你坐车是为了去一个地方,你的目的地是什么?”“就是沙滩嘛。”当人在旅途中的价值只有目的地时,压缩通勤时间成为了理所应当的决策。看似玩家有着极大的自由度做各种决策,实际却是被引导着走向“最佳or最优”的游戏规则里。以最快速度达到目的地就是最好的交通设计方式,最赚钱的建筑组合就是最好的功能分区规划……只在乎结果而忽视过程的思维,已然潜入游戏各个小角落。游戏开发者们无意间为模拟城市游戏系列埋下了一颗看不见的价值种子。

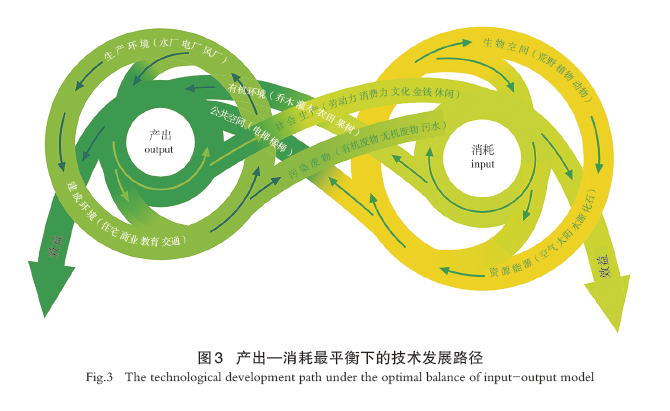

3.2 以循环为导向的产出消耗最平衡解

以2017年推出的Block’ Hood模拟游戏为例,其决策模型的技术路径仍然是投入产出模型,但是其价值导向是基于循环经济的产出—消耗最平衡解。游戏空间里不再有广袤的土地,城市只能在有限的土地上垂直发展。Block’ Hood技术路径的核心点在于平衡城市的需要和环境的可持续性,将城市、自然视为一个完整的生态圈,各个部件之间各取所需,和谐共生。如图3,游戏中城市主要由有机环境、生产环境、建成环境与公共空间等4种空间类型组成,它们的建成需要消耗资源能源、生物空间、污染废物、社会生产等4类资源类型。不同的空间类型的产生会对应消耗多种资源类型,也会产出其余资源类型。例如:种植一格乔木,需要消耗2格干净水源,但是会产出1格新鲜空气;建设一格住宅,需要消耗1格新鲜空气、三格电力和休闲空间,但是会产出2格劳动力、1格有机废物;等等。它们如同一个中转站,实现了生态资源的产出与消耗。每一种空间根据类型、规模、高度,其消耗和产生指标也会有所变化。所有的空间类型建设需要在满足消耗指标的基础上才能建成,建成后又能在其他对应指标上增加产出。游戏模型中每个空间种类都拥有独特的功能和对环境的影响。玩家需要将这些方块组合在一起,以构建一个完整的生态系统,并注意每个组件之间的相互作用。如果组合得好,城市将变得富饶和安宁;如果组合得糟糕,城市会面临财务危机、资源枯竭等问题。游戏模型中技术路径最大的难点和优点是,我们要厘清空间建成所带来的资源优劣,以及资源产出消耗的类型与数量。它暗含的价值导向在于资源在环境效用中的平衡,即空间发展的最优解就是产出-消耗的资源类型及数量均衡。资源不仅有传统意义的自然能源,还包含了人、动物、植物和文化、休闲、污染物。金钱不是唯一衡量物,它们之间相互依存,缺一不可。

在循环为导向的产出消耗的技术路径中,投入产出模型寻找的是平衡解。在整个生态系统里,任何对象都有优缺点,我们需要考虑的是如何建立一个循环平衡的系统,每一项资源都在体系中发挥着自己的作用,都在自下而上地为城市建设提供平衡的基石。玩家不再是从自然掠取和不断解决城市扩张带来的问题,而是在与平衡对抗,在对抗中发展。虽然发展速率会慢,需要考虑的因素更多,自身的欲望不能随意挥霍,但是它是稳定的、持续的、递进的发展。游戏开发者们明显受到1990—2010年代可持续发展、全球化城市规划主题思潮的影响,体现了模拟城市类游戏对于城市价值理性的回归。

4 城市决策模型:技术路径的工具性和算法差异的价值性

城市决策模型虽然在基础理论和建模方法上各有异同,但总体是基于经济学、地理学、社会学和统计学为理论支撑的函数公式。随着经济学家瓦西里·里昂惕夫(Wassily Leontief) 在1930年代提出输入产出模型(Input-Output Model),为人们从宏观角度理解经济行为规律、解释经济活动的空间分布提供了新的理论依据和分析工具。两款城市模拟游戏的决策基础来源于空间投入产出模型。在同样的数理算法上,不同的目标函数和附加因素将会带来显著的结果差异。

4.1 基于Input-Output Model 技术路径的算法差异

从真实的城市决策模型算法来看,前者更倾向于建立基于空间效益最优解的投入产出模型,后者则是基于循环经济均衡解的投入产出模型。一个是以空间效益为目标的最优解输入产出模型,其核心在于将空间维度和运输成本纳入考虑;另一个是以循环经济为导向的基于输入产出模型的平衡解算法,需要考虑循环经济的核心原则:减少资源输入、增加回收和再利用,以及最大限度地减少废物。

最大化空间效益:max StX;最小化运输成本:min TtX

最小化环境影响:min EtX;最大化资源再利用效率:max RtX

4.2 工具理性的必然性与价值理性的重要性

城市决策模型在相同的技术路径中,因为附加因素和目标函数的不同,会导致算法结构的变化。例如,空间效益模型关注的是成本与效益,循环平衡模型关注的是资源循环利用,价值导向的不同注定了算法的差异。在目标函数的求解里,附加因素代表了决策计算的侧重点,目标结果依旧是值的最大或最小。这也说明了在城市决策模型中以目的为代表的工具理性是始终存在的。工具理性和价值理性的概念是由马克斯·韦伯(Max Weber) 提出来的,二者为人的理性的不可分割的重要方面。所谓工具理性,即所选手段是否最有效率、成本最小而收益最大。面对具有客观规律的自然型对象,如气候变化、植物演替等预测类城市决策模型,它们具有极为广阔的应用前景。但是,在经济、社会、政治等涉及人的因素主导下的城市决策,以附加因素为代表的价值理性就显得极为重要。所谓的“价值理性”,是行为人注重行为本身所能代表的价值,即是否实现社会的公平、正义、忠诚、荣誉等,甚至不计较后果,而不是看重所选择行为的结果。工具理性在认识和改造世界的过程中指导人类“如何去做”,而价值理性则告诉人类“为何要做”,二者的有机统一才能对满足人类需求的生产实践活动进行有效指导。在城市的日常生活中,市民的需求不仅仅如动物一般有基本的生存本能,更重要的是存在的价值。同理,在城市发展过程中,空间效益、经济成本也不是唯一的目的,关于自然、文化和人本身甚至更为重要。

5 城市决策模型构建启示:人机协同,价值引领

5.1 主流价值的人工引领

我们的日常城市生活在智能决策模型的技术路径里可以降维成一串电子数字痕迹,与人的“真实自我”并无关系。实际上,单纯的热度数据并不能准确地反映出城市体验的真正价值,反而会因为数据的收集统计,让决策模型的指令逐步蚕食、统治人的城市生活。马克思(Karl Marx)指出“技术作为人的本质力量的发展,蕴含着人的优良品质与价值追求。技术价值要与人的价值、文化价值统一起来,最终实现人的自由”。城市决策模型背后的智能算法赋能城市治理与发展引导,必须以整体性价值需求为主导,以技术、数据为工具,界定城市决策“为谁服务”这一根本性问题,筑牢算法主流价值基础。整体性价值需求是由人们的共性组成,主要表现为主流价值形态导向、社会人文关怀以及社会共同利益和基本共识。城市决策模型借助算法的力量,对城市感知数据进行高效收集和可视化普及,但是算法在对人的深层社会心理的把握能力方面仍需提升。因此,建议在决策模型的运行演算过程中增加阶段性人工引领,对智能算法得出的决策进行一定的判断加权。将城市决策模型作为城市规划管理过程中的辅助性工具,发挥人在其中的主体性、能动性,以人机协作的决策模型方式体现社会整体价值观。

5.2 算法程序的监督纠正

在城市模拟类游戏中,我们尚且在面对最优、最佳选择时有着自己的判断和选择,但是基于transformer算法的人工智能已经不需要过多的人工干预,完全由上下文来决定生成内容和效率需求。所以,一旦在初始训练时或在线学习过程中出现错误的方向,也就会完全朝着“错误”的方向进行,不会回头。智能算法模型通过数据自主学习生成决策,在应用中反客为主,甚至成为“算法权威”并指导人类实践和决定信息真实性。同时,又因为城市决策模型的道德责任是分散的,模型中的算法和数据各自的责任方不同,没有一个独立的个体可以承担决策模型的失误后果。因此,在现有的模型还不能形成认知与逻辑自洽的强智能水平之前,我们需要在指定模型以及使用训练数据集时考虑算法程序的监督、纠正机制。

5.3 多元主体的动态参与

城市决策模型所采集的数据不存在完全的信息公平,需要考虑部分区域或群体因发展或数量问题导致的数据空白。分析数据的目的是更全面地做出决策,可是有时决策的受益者多是有数据的对象,以及数据更多的对象。因此,基于数据和算法的城市决策模型在分析和服务中难以避免偏见和歧视。另一方面,信息时代数据瞬息万变,参与者全过程、动态化的信息共享、决策才能保证决策分析的全面性。人机协同的目的是实现决策模型的包容性和开放性,在决策模型中考虑设置开放端口,如城市模拟游戏一般,让各类市民们随时参与到与城市决策模型的互动交流中,才会实现城市发展的人人赋能。

6 结语

历史的发展有时如同一个环,1960年代基于理性主义的城市规划理念将复杂系统、城市决策模型概念实施于城市发展中。伴随着人本主义的觉醒以及技术的限制,其在很长一段时间里未被提及。计算机技术的飞速发展以及数字信息的边际成本下降,使得智能城市决策模型有了绝佳的舞台和机会。业界对技术发展和学界对智能化城市决策模型的探讨方兴未艾。在这个过程中,算法对既有城市规划秩序的延续与重构、算法与人的复杂交互等等值得关注。如同城市模拟游戏一般,算法将真实地改变着我们所生活的未来城市,甚至在人与社会交互的过程中发挥着重要影响。我们必须清醒认知其工具理性的必然以及其价值理性的重要,甚至需要不断探索人与算法模型的协同共生模式。但不管最终结果如何,我们现在已经进入了一个智能算法强大到足以引起关注的时代。

本文引用格式:丁美辰, 沈国强. 城市模拟游戏视角下决策模型技术路径及其价值导向的思考[J].城市规划学刊,2024(2): 34-40. (DING Meichen, SHEN Guoqiang. Reflections on Technical Pathways and Value Orientations of Decision-Making Models in SimCity Games[J].Urban Planning Forum, 2024(2):34-40.)

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI),中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊,中国核心学术期刊(RCCSE),国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊,乌利希国际期刊指南(UPD)收录期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】城市模拟游戏视角下决策模型技术路径及其价值导向的思考 | 2024年第2期

规划问道

规划问道