【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《流动性视野下城市交通空间的多元解读》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

在倡导公交都市建设的背景下,城市中的交通空间不仅支撑着各类出行活动,也是不同社会主体共同利用、满足各类需求的复合空间。因此,交通空间中的体验与建筑形式总是与政治、社会、经济等多方面要素紧密相连。如果忽视了塑造体验和建筑形式的背景要素,交通空间的规划设计可能难以应对变化的社会需求。为促进交通空间与社会生活的结合,提升城市空间品质,需要重新审视交通空间在当代城市生活中的多层次意义。

本文从“流动性范式”出发,探讨解读城市交通空间的新思路。自1980年代开始,学者们指出在流动性不断增强的城市环境中,传统的城市研究过于拘泥于稳定封闭的社会空间单元,但事实上,将孤立的社会单元和物理空间联系在一起的是流动的、关系的和网络性的逻辑,因此流动才是定义与塑造城市空间的根本原因。在“流动性”视野下,交通空间既可被理解为权力施展和社会治理的工具,也可被看作权力博弈中不断变化的场所。

本文以文献综述为主要研究方法,梳理并总结了1980年代以来70余篇交通空间“流动性”论文的代表作,从城市景观、公共领域和政治工具三个方面解读流动性视野下的城市交通空间。

首先,作为城市景观,交通空间塑造了人们的空间认知。一方面人们在交通活动中获得城市空间新体验;另一方面,交通空间本身也构成城市景观的一部分(图1)。其次,作为公共领域,交通出行活动影响人们的自我身份认同,也为培养新的社会关系网络提供了基础(图2)。最后,作为政治工具,交通空间既服务于权威自上而下对各类流动的管理,又服务于公众自下而上传达对空间权利的需要。

图1 上海南站作为地标建筑具有交通功能以外的重要意义

图2 圣保罗主教座堂站(Sé)地铁站大厅是人们聚集、等候、交流的公共空间

图源:https://transparencia.metrosp.com.br/sites/default/files/relatorio-sustentabilidade-2013.pdf

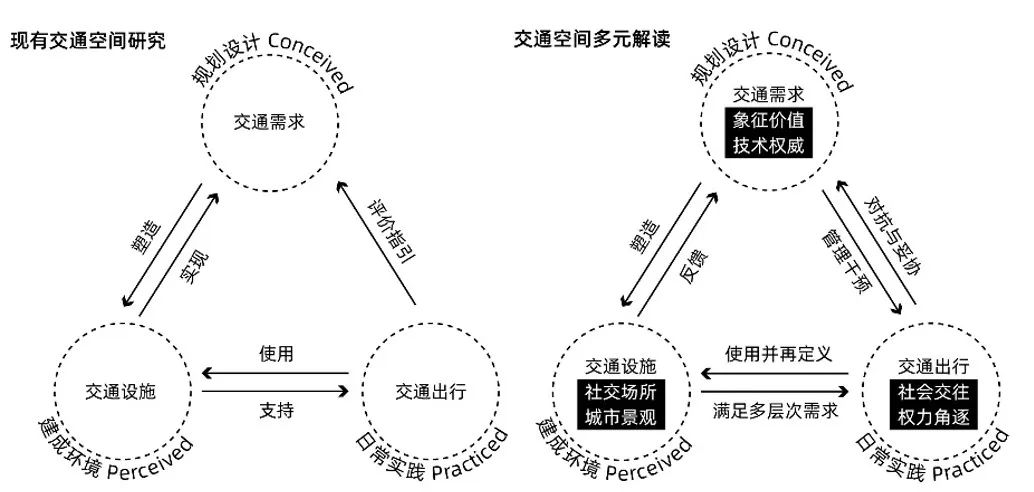

比较现有研究视角与流动性视野下交通空间研究的差异可以发现,现有视角下,交通需求与城市发展是塑造交通空间的主要因素——交通空间实现了决策者和规划师对交通出行的构想,出行实践仅通过使用交通空间来指引评价相关规划活动。而在流动性视野下,交通空间设计目标不仅限于工程技术效用与城市发展,也包括对交通空间象征性价值的憧憬;交通空间中的日常活动不仅是对上位规划与设计理念的呼应,也包含了不同社会群体对交通空间的使用与再定义(图3)。

图3 现有交通空间研究焦点与“流动性”视野对交通空间的多元解读

“流动性范式”给交通空间相关研究带来了新的视角。首先,研究者除了关注交通空间在满足城市发展与宏观出行需求方面的作用,也应关注交通空间如何支持非交通相关功能,特别是在促进公共活动、主导空间正义方面的作用。其次,价值认同与社会关系差异等要素如何影响人们的出行方式和交通空间偏好值得进一步讨论。而社会环境、区域发展策略、行政体制与政治目标等背景要素不仅影响具体规划理念与工程技术的落实,还会引导公众对于出行与交通空间观点的塑造,也应获得更多的关注。最后,“流动性”视野还促使我们整合多类型数据收集与分析手段来探讨各类新因素对交通活动的影响,研究交通空间作为社会基础设施的作用。UPI

作者:华夏,博士,浙大宁波理工学院,讲师。kearnyhx@163.com

编辑 | 王 枫

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 流动性视野下城市交通空间的多元解读【抢先版】

规划问道

规划问道