【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《网络社会城乡空间治理的参与模式与展望》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

新一代互联网信息技术的发轫扩增了公众参与规划设计的渠道,互联网信息为城乡治理提供了新的途径,各类公共或半公共论坛以及信息共享平台促进了社会集体行动,裁判文书网等判例数据加速了城乡治理领域的交流。现实中,网络信息为城乡空间治理的行政复议、司法裁判提供了更加充足的证据来源,但鲜有研究阐述互联网环境下城乡治理的行政与司法应用场景,空间治理分析缺少实践案例支撑。为此,笔者基于多主体参与的治理案例,尝试揭示网络社会在行政沟通、司法案件审判、辅助决策裁量等环节的作用机制。

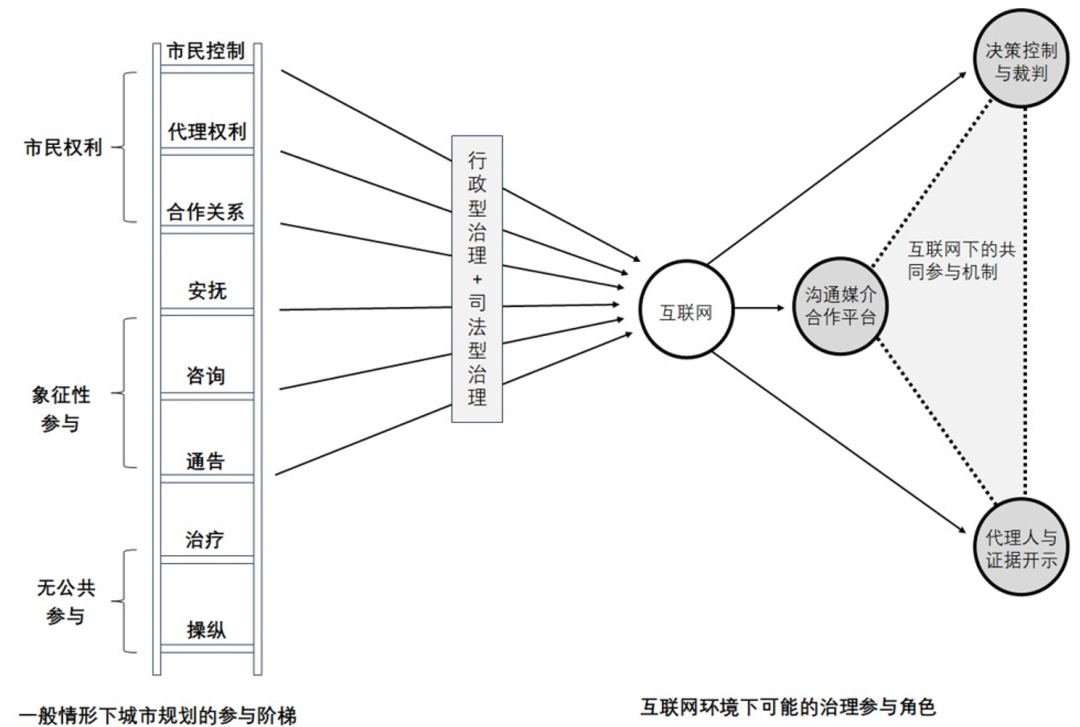

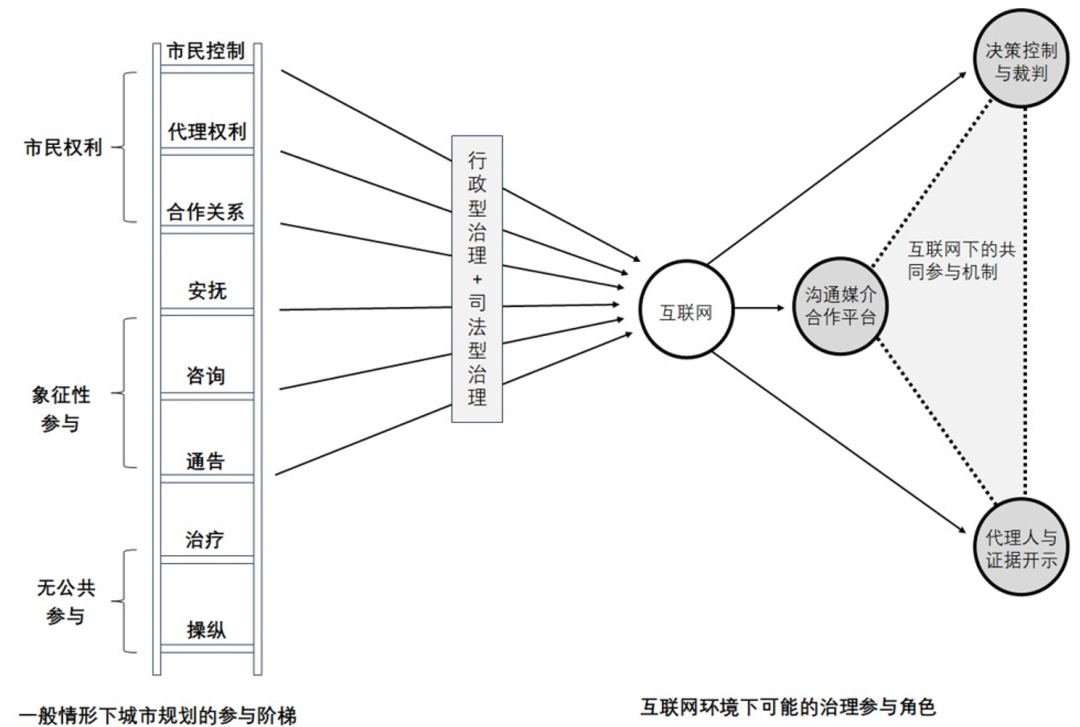

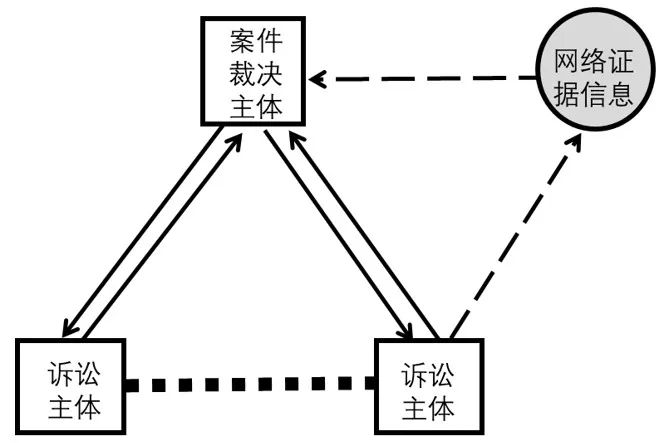

首先关注互联网环境下的城乡空间治理角色的相关问题。既有研究较少解析角色模式,行政与司法的判例缺失导致学术研究脱离于空间实践。鉴于国外相关理论与我国治理制度的不完全对应,笔者借鉴哈贝马斯沟通理论,结合行政治理和司法治理,从沟通媒介、合作平台、代理与证据开示、裁判与决策等维度阐释互联网环境下城乡治理的参与模式(图1)。

图1 互联网环境下的城乡空间治理

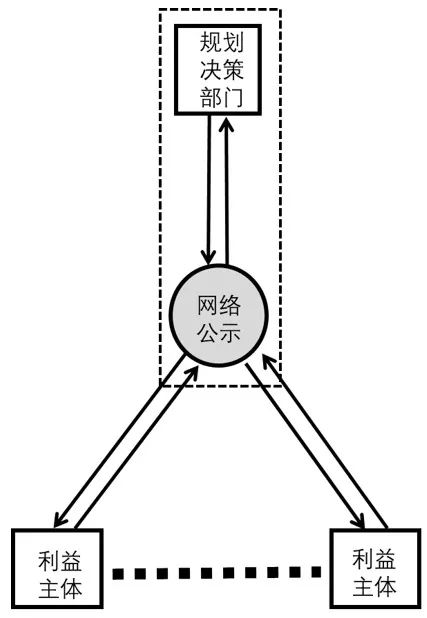

可以看到,互联网逐渐成为利益主体的沟通媒介和合作平台。随着国内外规划领域的“沟通转向”,公众参与成为编制各级法定规划的必要环节,规划审批、实施之前征询相关利益主体、部门团体、专家的意见,有助于规避邻里矛盾,减低合成谬误。进一步地,网民可以与政府以“合供”的方式共同营建政府网站,提供公共服务,实现规划行政案件办理的公平、公正和高效。互联网技术能有效避免单一主体有限理性的不足,多中心、分散化的公共资源共享也有利于城乡治理过程中多主体决策的科学性(图2)。但同时,鉴于支持的规划管理决策过程具有融合社会组织的特征,部分学者认为数据信息为特定决策主体增强话语权提供了信息便利,因而需要实行理性沟通,约束非专业性群体的过激言语。

图1 互联网环境下的城乡空间治理

可以看到,互联网逐渐成为利益主体的沟通媒介和合作平台。随着国内外规划领域的“沟通转向”,公众参与成为编制各级法定规划的必要环节,规划审批、实施之前征询相关利益主体、部门团体、专家的意见,有助于规避邻里矛盾,减低合成谬误。进一步地,网民可以与政府以“合供”的方式共同营建政府网站,提供公共服务,实现规划行政案件办理的公平、公正和高效。互联网技术能有效避免单一主体有限理性的不足,多中心、分散化的公共资源共享也有利于城乡治理过程中多主体决策的科学性(图2)。但同时,鉴于支持的规划管理决策过程具有融合社会组织的特征,部分学者认为数据信息为特定决策主体增强话语权提供了信息便利,因而需要实行理性沟通,约束非专业性群体的过激言语。

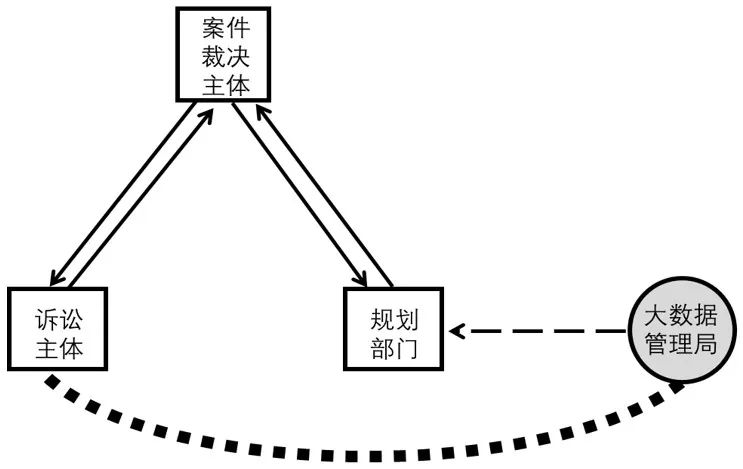

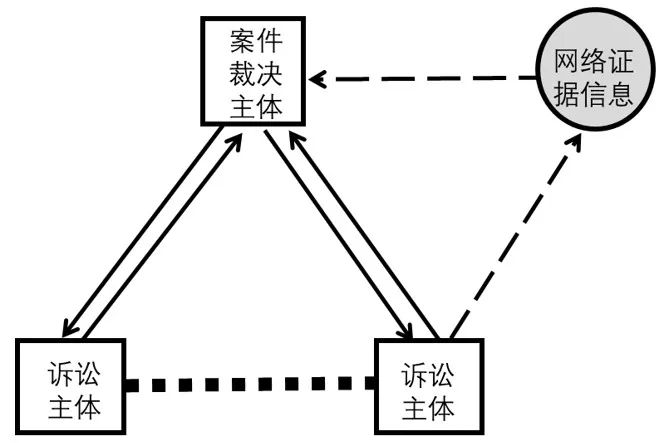

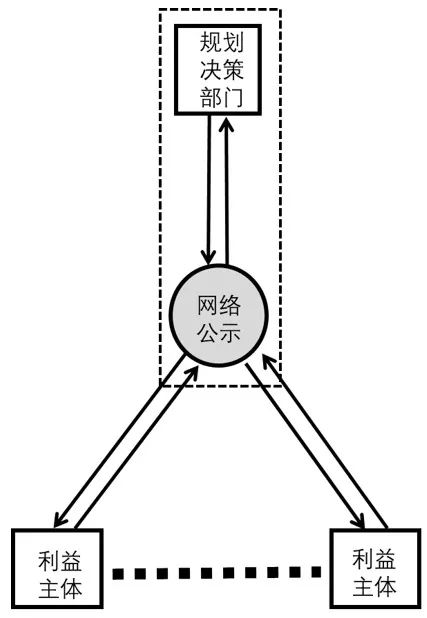

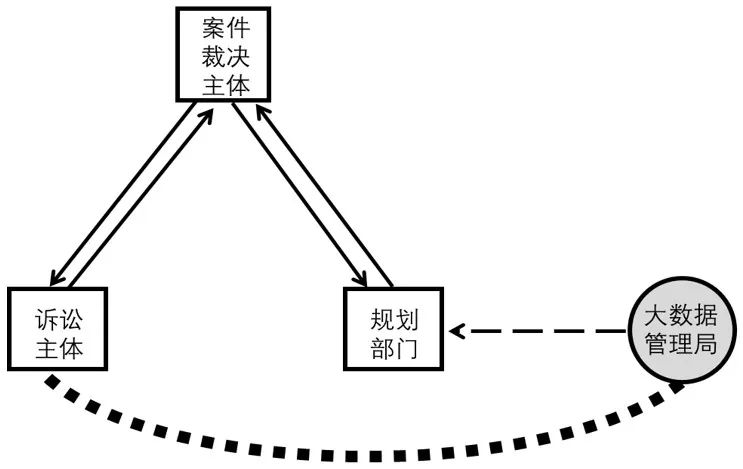

数字化机构作为网络资源应用的代理人,多源数据充当信息咨询或证据开示的角色。政府大数据管理部门属于重要的外部代理人,该部门独立于其他部门的身份有助于缓解社会治理中的社会矛盾。面向社会对外开展业务的大数据管理局不仅有利于廓清涉事主体,明确诉讼当事人,更有利于在规划部门之外开展规划实施、纠正违法、违章建设事件的信息收集与反馈(图3)。英美司法制度体系中,证据开示作为一种审前程序,适用于一方当事人从另一方获取与案件相关的信息,目的是缩小争议范围,加快案件审理。随着互联网技术的发展,传统的自然资源与土地资产评估的界线和竞争格局已被打破,大数据、云计算、遥感调查为土地资产评估、规划监督提供了有力工具。实践中,城乡空间资源评估应用多源数据充当了信息咨询或证据开示的角色(图4),能够有效防控资产评估风险,提高评估工作的效率,更精准地提高评估的科学性。

图3 大数据管理局在司法案件中的信息反馈与外部监督

图3 大数据管理局在司法案件中的信息反馈与外部监督

图4 网络数据在司法案件中的证据开示角色

图4 网络数据在司法案件中的证据开示角色

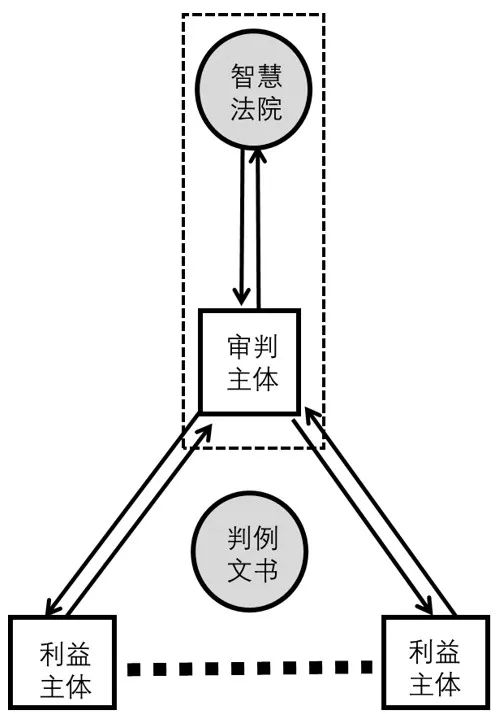

此外,互联网环境下的裁量与决策也发生了较大变化。越来越多的成文法国家通过发布司法判例来指引法院对同类案件做出相近裁判,以减少“类案不同判”造成的负面社会效应。但在现行司法体制中,诉讼案件的裁判主要由法官完成,难以应对城市复杂系统的办案效率要求,而智慧司法的深入运用,将有助于降低裁判的主观性,收敛裁量的自由度,最大限度地实现公平正义的司法目标(图5)。网络社会下的空间治理多伴生于独特的舆论环境,即在社交媒体推动下的公众参与得以跃迁至决策控制梯度,但在实际案例中,绝大多数城市新建物业在规划设计阶段缺少真实参与者,真实利益主体的失语凸显了网络社会作用于城乡治理决策的局限性。

总的来说,研究发现:(1)网络大数据已广泛应用于各类城乡治理实践,信息技术加快了业务流程,提高了办案精准度,加速了空间治理体系的效能提升,贯穿城市治理全过程的规划决策得到优化,加速了城乡治理决策体系的模式转变;(2)针对城乡治理的多部门治理,数字化机构在前端提供咨询以明确涉案业务部门,或者作为地方政府的组成部门形成委托—代理关系,并在证据开示、信息咨询方面发挥作用;(3)鉴于知识的社会建构导致专业话语逐渐消解,融合多源数据与理性沟通的新模式有助于收敛裁判自由度,后续应注意网络社会决策的局限性。

地域性消解的互联网环境中,城乡空间治理的角色设定与参与模式正不断嬗变。网络社会既存在“乌合之众”的多数人暴政现象,也普遍存在沉默的大多数。从少数个体到多数群体的网络民意再到渐变临界的决策影响,反映了互联网环境下去中心化与再中心化的治理重构。建议在主体建设、相对人确定、类案裁判、多主体决策控制方面优化城乡治理,辨析网络参与的在地性,展望城乡空间治理的新范型。UPI

作者:钟家晖,广州市规划和自然资源自动化中心,教授级高级工程师

赵渺希(通信作者),华南理工大学建筑学院,亚热带建筑与城市科学全国重点实验室,教授,博士生导师。arzhao@scut.edu.cn

危兆宾,惠州学院政法学院,副教授;广东省法学会经济法学研究会常务理事

张笑宇,硕士,深圳市城市规划设计研究院,助理规划师

编辑 | 王 枫

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 网络社会城乡空间治理的参与模式与展望【抢先版】

图1 互联网环境下的城乡空间治理

图1 互联网环境下的城乡空间治理

图3 大数据管理局在司法案件中的信息反馈与外部监督

图3 大数据管理局在司法案件中的信息反馈与外部监督 图4 网络数据在司法案件中的证据开示角色

图4 网络数据在司法案件中的证据开示角色

规划问道

规划问道