文化遗产地图 ©清源文化遗产

近代新学 内容:陈凯

设计、排版:陈凯、边如晨

审校:魏青、李建芸

说明:本项工作涉及内容数据较多,如果有错漏,欢迎批评指正。

文化遗产地图6月主题——近代新学

清源特邀遗产地图主创陈凯、

建筑遗产保护青年学者黄雪菲

录制本期音频节目,聊聊

近代教育变革的历史和学校建筑遗产

3:03 “五一”期间令人痛心的河南大学大礼堂火灾,文保青年怎么看?-近代建筑的结构

11:17 近代教育史上的重要人物,张謇、陈嘉庚、蔡元培、马相伯、英若诚

14:42 近代学校建筑的建筑风格、建筑设计师-传统建筑:京师大学堂、会文中学,折中主义建筑,本土建筑设计

16:59 实用为主的校园建筑功能,时代背景决定的建筑形制-有着大屋顶的大礼堂

19:47 你的学校主楼叫什么?-雪菲介绍厦门大学和集美大学的建筑名称-葆真楼(永葆童真)、南熏楼(诗经南风)、群贤楼(群贤毕至)、三立楼(太上有立德,其次有立功,其次有立言)、道南楼(吾道南矣)-中国传统文化在教育中的一脉相承

24:43 周恩来总理、温家宝总理的校友,雪菲讲自己的母校——南开学校

27:35 胡玥八卦中国近代史:1912年天坛开放后举办华北地区首届运动会和20世纪20年代瑞典国王到山西介休绵山游览有什么七拐八绕的关系?

31:03 雪菲讲近代学科设置-集美的海洋学科-特色的建筑特色符号、装饰艺术

36:26 胡玥又八卦欧洲近代史:1870年普法战争,法国大败,法国人认为“我们没有输给普鲁士的军队而是普鲁士的小学教师”-初等教育、公民教育、国家民族教育的重要性

43:05 “勤工俭学”一词的由来?布里留法工艺学校-我们的法兰西岁月

45:50 为什么会有多处近代学校建筑建在保定?-陈凯从地理角度讲直隶总督和保定府

50:53 你听过西北联合大学吗?短暂存在的西北联大,艰难岁月不输西南联大,为西北地区高等教育奠定基础

介绍:清华大学的前身为1909年附设于游美学务处下的“游美肄业馆”,是由美国退还部分超索的庚款所建立的。由于其学制和其他官办或私办的学校不同,被认为是“在中国教育系统之外的一所新制留美预备学校”。之后二十年间陆续扩充地界与人员,大事发展,并在1928年正式回归本国教育体系,成为一所著名大学。

1914年,清华大学开始了历史上第一次完整的校园规划,并随之诞生了保留至今的清华校园四大工程——大礼堂、科学馆、图书馆和体育馆。今日清华大学大草坪一带的核心区和“四大工程”均成为清华校园和清华精神的重要象征。

守护来时路 ——清华大学与清华园车站的故事

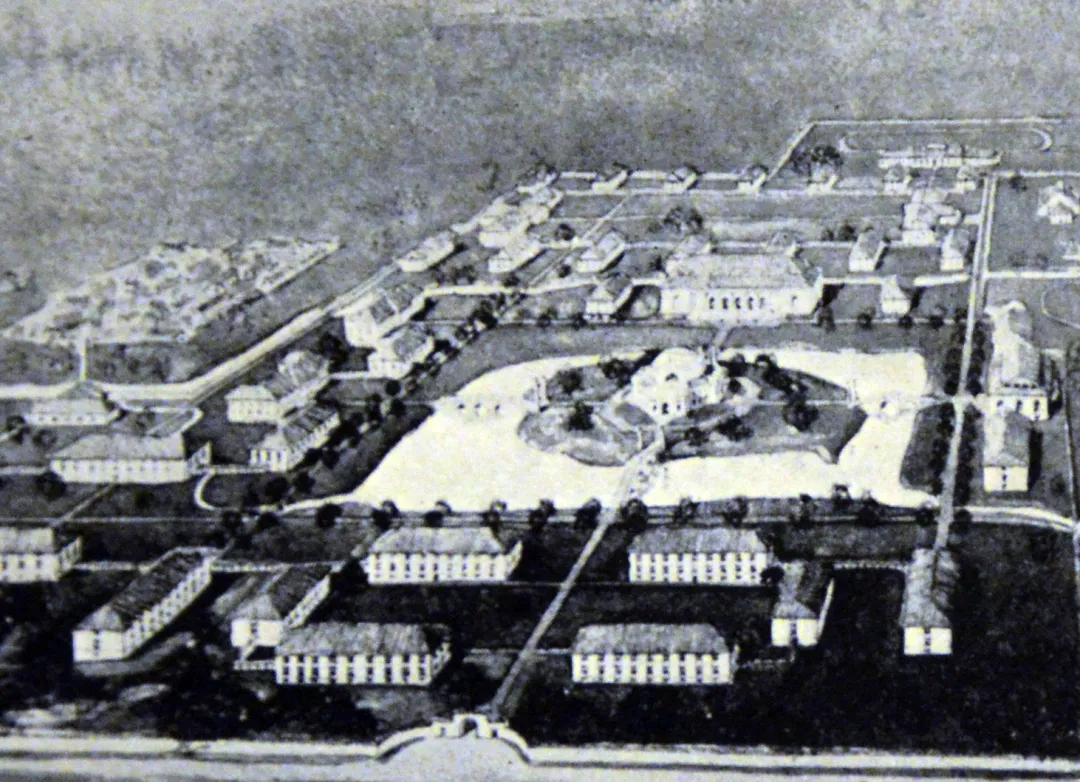

图/墨菲所做清华大学部规划(局部),1915年,来源:墨菲档案

国立蒙藏学校旧址

级别:全国重点文物保护单位

介绍:国立蒙藏学校旧址原为明初所建常州会馆,历经明清两代,先后作为官员府第、宗学、贝子府等,1913年学校在此设立。20世纪20年代初,李大钊、邓中夏、赵世炎等革命先驱在这里传播马克思主义、培养民族干部、领导革命活动,诞生了党的历史上第一个由少数民族党员组成的党支部,乌兰夫、荣耀先、多松年等一大批优秀蒙古族青年在此接受思想启蒙,投身革命斗争,为党领导的革命和建设事业作出了杰出贡献。国立蒙藏学校在党的早期革命历史和民族工作史上写下了浓墨重彩的一笔。

相关链接:

科学实施国立蒙藏学校旧址保护工程 创新打造首都红色文化新地标蒙藏学校旧址暨中华民族共同体体验馆开放仪式在京举行

地址:福建省厦门市

级别:全国重点文物保护单位

介绍:两处学校由杰出华侨领袖、著名实业家、教育家陈嘉庚先生创办。陈嘉庚先生身居异邦,心怀乡国,倾资兴办教育等公益事业,以尽国民天职。先生早于1913年在家乡创办集美小学,后又增办师范、中学、水产、航海、商业、农业等校,统称为“集美学校”。

1919年7月,陈嘉庚先生决意倡办厦门大学,并选定了郑成功当年收复台湾训练士兵的地方——演武场遗址作为校址。1920年4月6日厦门大学正式成立,设文、理、法、商、教育等五院十七系,为海内外培养高等人才。

在陈嘉庚办学的47年中,他一直坚持亲自选址、亲自设计校舍,位于集美学村的25幢建筑,连同位于厦门大学的群贤楼群、芙蓉楼群、建南楼群及博学楼等15幢建筑共同构成了嘉庚风格建筑群。这些建筑的设计经历了从最初的殖民地建筑样式向富有闽南地域特色建筑形式的转变,并最终形成了闽南形式和殖民地形式共存、中西建筑样式合璧的建筑群。所有的嘉庚建筑都是以陈嘉庚先生的意见为‘蓝图’,由当地工匠配合施工完成,在几十年的建造过程中逐渐形成了鲜明的个性和风格,蕴含了强烈的爱国思想和浓郁的乡土情结,其影响甚至遍及闽南地区及东南亚一带。

相关链接:陈嘉庚与建南大礼堂|遗产撷英

介绍:1938年-1946年在滇八年的国立西南联合大学,在艰苦条件下的高成材率,堪称中国教育史上的奇迹。在极其困难的战争时期,共培养出日后的中国工程院院士12人,中国科学院院士154人,两院院士2人。

国立西南联合大学是北京大学、清华大学、南开大学于抗战时期合组大学坚持办学的重要见证,其珍贵的“联大精神”不仅为三校北返后继续办学提供重要的精神力量,更是中国教育史上一座不朽的丰碑。

图/国立西南联合大学中国文学系全体师生合影,来源:一二·一运动纪念馆

介绍:“西北联大”,为中国抗日战争时期创立的一所综合性大学。学校从合到分,存续时间不足1年。1937年卢沟桥事变后,北平、天津相继失陷。为了存留住中国教育的精髓,1937年9月10日,国民政府教育部紧急颁布命令,将北京大学、清华大学、南开大学和中央研究院等院校迁至湖南长沙,组成长沙临时大学,后迁至云南昆明,组成西南联合大学。而北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校迁至陕西西安,后迁至汉中。

从西安去往汉中,横亘在师生面前的,是雪拥蓝关马不前的三千米秦岭。他们从西安城出发,一路穿渭城赴宝鸡爬秦岭走栈道,用了一个月的时间硬是用腿走到了汉中。1938年5月2日,在艰难条件下,国立西北联合大学在城固县正式开学。校常委陈剑翛报告迁移经过及更改校名意义时说:“本校现改为国立西北联合大学,其意义一方面是要负起开发西北教育的使命,一方面是表示原由三院校合组而成。”

1938年秋,西北联大又改组为5所独立的国立大学,即国立西北大学、西北联大工学院与焦作工学院合组的国立西北工学院、西北联大教育学院改称的国立西北师范学院、西北联大农学院与西北农学院合组的国立西北农学院、国立西北医学院。这五所学校打上了“西北”的烙印,基本完成了奠定西北高等教育基础的计划。

1937年—1946年,西北联大及其后5院校共有505名教授、1489名员工,培养毕业生共9257名。整个抗战期间,从古路坝村走出的联大学生有二十余人成为了中国科学院院士和工程院院士,包括中国材料科学之父、已故的师昌绪院士,还有近百名文学家、教育家、历史学家、考古学家。

丝绸之路的开辟者张骞的故里即在汉中市城固县。1938年7月至9月,西北联大考古委员会对城固县博望镇饶家营村的张骞墓开展发掘维护,开掘出汉代遗物和博望封泥,证实墓主乃张骞无误。2014年,张骞墓作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”中的一处遗址点列入《世界遗产名录》。

值得收藏,数量有限

扫描下方图片二维码

进入清源微店即可下单

*本期编辑:胡玥,审核:李建芸

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):求国之强,当先教育(6月遗产地图 近代新学)

规划问道

规划问道