1

研究缘起:微观渐进式改革以及地方政府的行为逻辑

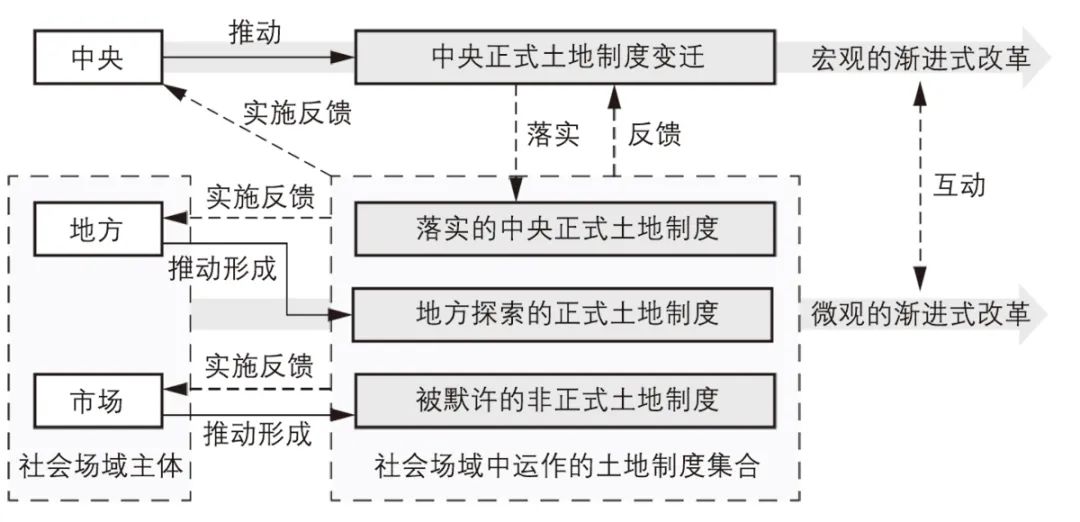

宏观视野下的渐进式改革研究强调“政策试点”等治理方式对制度变迁影响的“减震器”作用。然而,在微观视野下,地方政府不仅是科层制中上传下达的角色,更是社会场域中的实际治理主体,中介性质的双重角色决定其在中央—地方、政府—市场互动中占据着关键性地位。

进而,将研究视野转向微观。发现在地方政府发展与稳定的双重逻辑下,也存在着一条渐进式改革的治理路径,制度变迁同样呈现一种相对温和的状态。更为独特的是,在某些治理领域,微观与宏观渐进式改革之间还存在着巨大的差异(如南海区“集体土地上建城市”所依赖的集体土地制度),地方政府在体制与社会场域的张力之间,依靠多样化的治理手段,不断维系着与宏观领域差异巨大的微观渐进式改革。

2

研究内容:针对南海区集体土地制度变迁的历时性研究

导师袁奇峰教授及其工作室长期开展针对佛山市南海区的伴随式规划与研究工作。“集体土地上建城市”的特征,及其背后针对集体土地的制度变迁历程为打破微观渐进式改革的黑箱提供了窗口。本文对南海区集体土地制度变迁开展深入的历时性研究,发现在这一领域的微观渐进式改革中,南海区的集体土地呈现从集中的土地资源到膨胀的土地资产,再到僵化的土地资本的特征。

资料来源:本文图表除另有注明外,均为笔者自绘。

2.1 从集中的资源到膨胀的资产

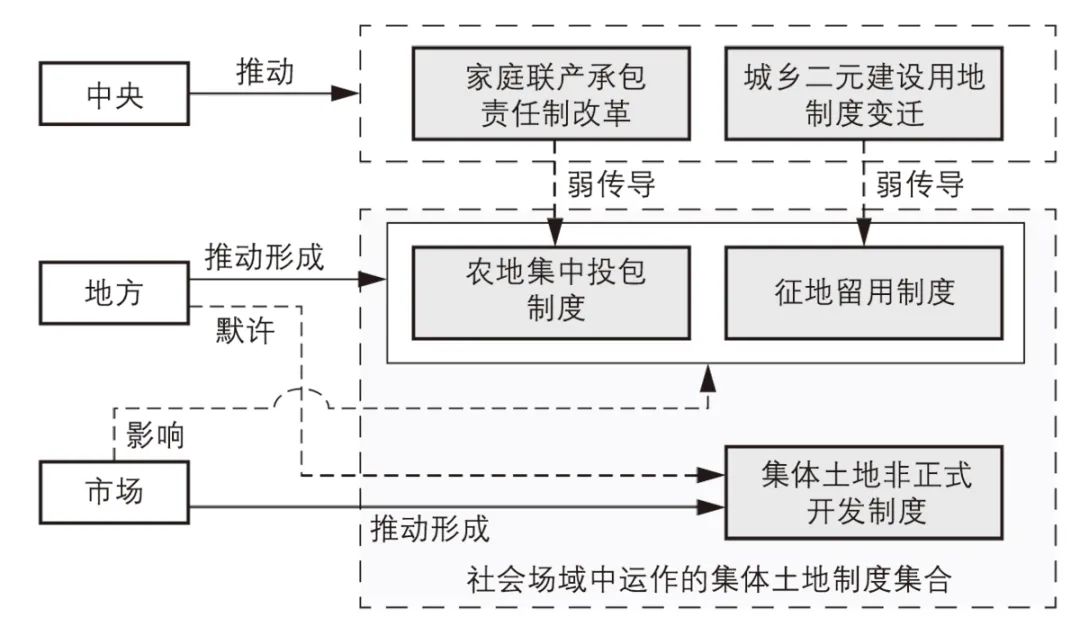

南海区与中央集体土地制度的偏差起源于农地集中投包制度对农地使用权的集中代理行使。在此基础上,依赖于中央正式制度、利用集体土地开发建设的乡镇企业蓬勃发展,进一步释放了集体土地作为资产的潜力。

但乡镇企业陆续破产后,集体土地的非正式使用受制于路径依赖的“粘性(stickiness)”而被进一步延续。其原因在于,一方面股份合作制改革导致集体土地使用权在自然村(经济社)被进一步集中,集体经济组织的话语权不断攀升;另一方面,面对农村工业化在推动经济增长、化解剩余劳动力等方面的重要作用,地方政府也持续采取“默许”的态度。

同时,在这一时期,低廉的征地补偿与高价的非正规集体土地出租收入之间存在着巨额差距(可达5倍)。财政能力低下的地方政府希望主导的园区工业化对土地要素产生大量需求,迫使其进一步向集体经济组织妥协,形成征地留用制度,集体土地使用权被正式化。

在非正式与正式的集体土地开发制度中,集中的集体土地资源不断转变为膨胀的资产。

▲ 图2 | 集体土地由资源到资产的渐进式改革

▲ 图2 | 集体土地由资源到资产的渐进式改革2.2 从膨胀的资产到僵化的资本

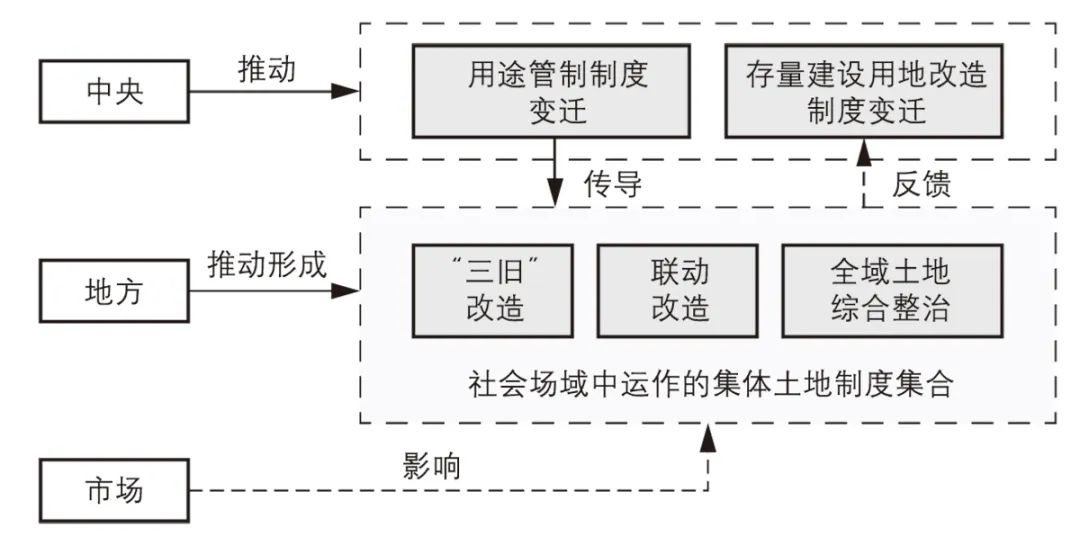

至2010年,南海区土地开发强度已超过50%,面对无序蔓延的低效空间,在中央逐渐严格的用途管制限制下,南海区等地开始探索“三旧”改造制度。

然而,向集体土地赋权的路径依赖已然筑起了层层藩篱。2008年,南海区基于理顺历史遗留问题的原则对两违用地进行确权,以此推动“三旧”改造,致使膨胀的集体土地资产获得相对完整的权利束。在产权破碎化、集体经济组织话语权进一步增强的背景下,把持问题(hold-out problem)开始出现。“三旧”改造被锁定在宗地边界、统筹尺度难以上升,小尺度的财务平衡推动开发强度持续攀升,土地资产沦为僵化的资本,丧失流动性。

国土空间规划改革中,本就难以流动的集体土地加之严格的“三区三线”管控导致破碎化的空间格局被固化,国土空间规划沦为“现状图”。在此基础上,南海区提出全域土地综合整治,创新地券、绿券、房券等治理工具,试图剥离资本化后依附于空间的土地产权,推动集体土地资本突破僵化格局,重现流动性,以优化整体空间格局,其成效尚有待观察。

▲ 图3 | 集体土地由资产到资本的渐进式改革

▲ 图3 | 集体土地由资产到资本的渐进式改革3

研究结论:对中央—地方、政府—市场关系的再认识

▲ 图4 | 渐进式改革中的中央—地方、政府—市场关系

▲ 图4 | 渐进式改革中的中央—地方、政府—市场关系

4

研究启示:尊重源于地方的自适应制度创新

(本文荣获第18届全国青年城市规划论文竞赛三等奖。感谢袁奇峰教授的指导,感谢工作室中黄哲、顾嘉欣、占玮、刘鹏飞等同门、同事,以及其他老师们的帮助,感谢全国青年城市规划论文竞赛评委会各位老师的工作。)

本文撰稿:薛燕府

原文介绍

《我国渐进式改革的微观样本——佛山市南海区的集体土地制度变迁》一文刊载于《城市规划》2024年第4期,第95-103页。

【doi】10.11819/cpr20240411a

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,让我拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】我国渐进式改革的微观样本——佛山市南海区的集体土地制度变迁

规划问道

规划问道