基于价值体系的建筑遗产批判性保护范式浅析

刘畅

对批判性保护范式的认知

保护本质是一种管控变化的系统工程,保护策略也随着所管控遗产的发展变化而改变。笔者认为,“批判性保护”(critical conservation)可以在当下建立一套融合历史、社会、政治和文化意义的理论框架与研究方法,从而对遗产的多方面因素进行深入分析,归纳遗产保护的发展规律和价值体系的逻辑构成。对于任何保护模式或方法,都可以通过对比分析来解读其“批判性”。但“批判性保护”不等于保护的“批判性”,它关注保护价值体系的整体框架,认可保护范式变化的特质,且否定某一特定保护目的的“永恒性”。

批判性保护理念最初在国际上出现时,其目的是在 21 世纪文化遗产保护已成为共识的背景下,通过反思传统概念,进行概念修正、实践评价和批判性对比研究,从而全面认知保护趋势和遗产价值的多元性。当前国际上的研究主要关注保护过程中“人”的身份(identity),强调将文化遗产作为一种政治、文化和社会现象(phenomenon)进行研究。本文引入批判性保护的话语讨论,旨在从该理论方法出发,反思中国保护实践的现状,并将其与国际保护实践对比,探讨其独特性。批判性保护与批判性遗产研究相关,两者均认识到遗产保护模式涉及的多重且复杂的意识形态框架及价值建构。批判性遗产研究关注遗产的权力关系中不同行动主体的共建,以及遗产话语、意义的建构和授权过程;而批判性保护则更关注遗产保护的目的和过程。

价值是文化遗产的根本,价值特色的延续是文化遗产保护的核心目的,遗产价值的认知与判定可为保护利用工作提供导向。遗产价值属性和身份的认定取决于遗产本体的固有特质和价值,同时附带着话语外延的现实诉求。一个明确的价值体系能够为保护利用措施和方法的取舍提供判断依据。价值体系是一个不断发展变化的“动态”结构。对遗产普遍价值的认知,会随着社会整体素质、劳动创造能力、生理与心理素质、道德素养、物质生活与精神生活质量等的改变而动态变化。例如,2000 年通过的《中国文物古迹保护准则》第 3 条明确指出:“文物古迹的价值包括历史价值、艺术价值和科学价值。”2005 年国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites,ICOMOS)发布的《西安宣言》(Xi’an Declaration)在价值认识方面进一步强调了环境的重要性,指出价值评估应包含对环境的认识、理解和记录。徐嵩龄认为:在遗产共同的文化价值(包括美学价值、精神价值、历史价值、社会学价值、人类学价值和符号价值等)基础上可以派生出经济价值。然而,经济价值容易受到各方利益主体的追逐,可能导致城市更新过程中公共空间被不断私有化。

遗产价值是被人赋予的,对于不同利益相关者而言,遗产价值可能存在显著差异。在保护过程中,原有价值可能会被修改和阐释,同时也可能随之产生新的价值。价值体系需对价值类型进行逐步规范,并随着保护问题的演变而发展、变化。

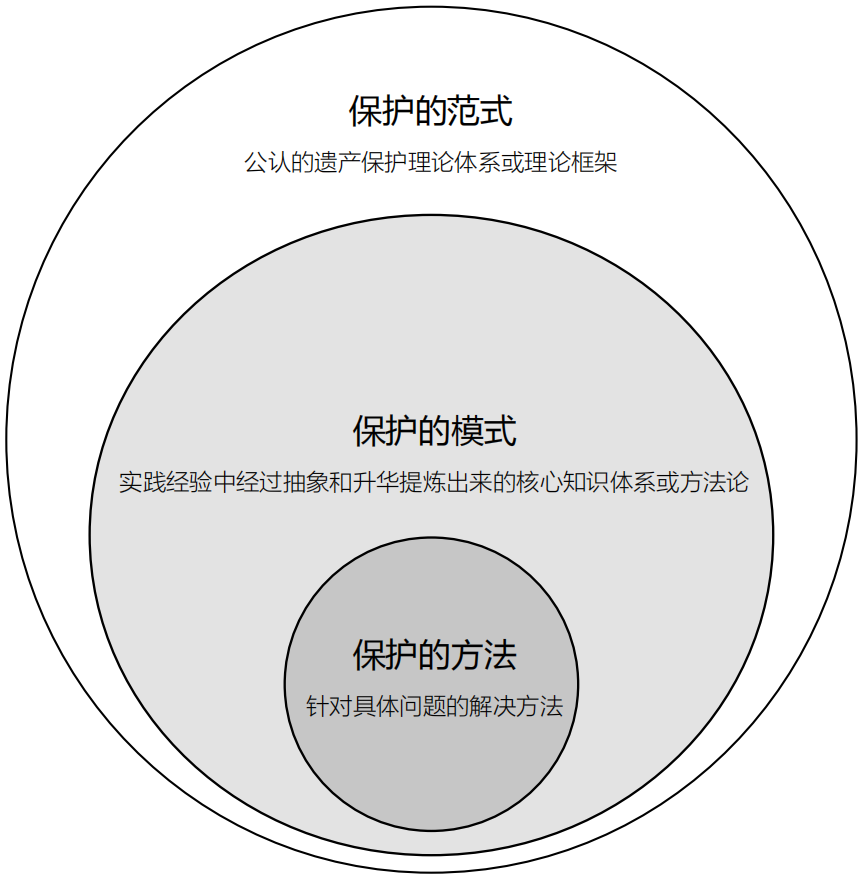

“范式”(paradigm)指的是一个公认的理论体系或理论框架,保护的范式与保护的模式、保护的方法存在层层包含的逻辑关系(图 1)。保护的模式从实践经验中提炼而得,带有主观色彩,还具有时间维度,并且可能出现转变与更替。保护的范式是一种方法论,是客观且理性的,可能涵盖多种保护模式。批判性保护范式研究保护价值建构的方法论,本文聚焦基于价值体系的批判性保护范式,旨在探讨中国现有保护范式的形成和转变,以及未来如何形成并发展适应中国历史文化环境的批判性保护范式。

图1 保护的范式、模式与方法的逻辑关系

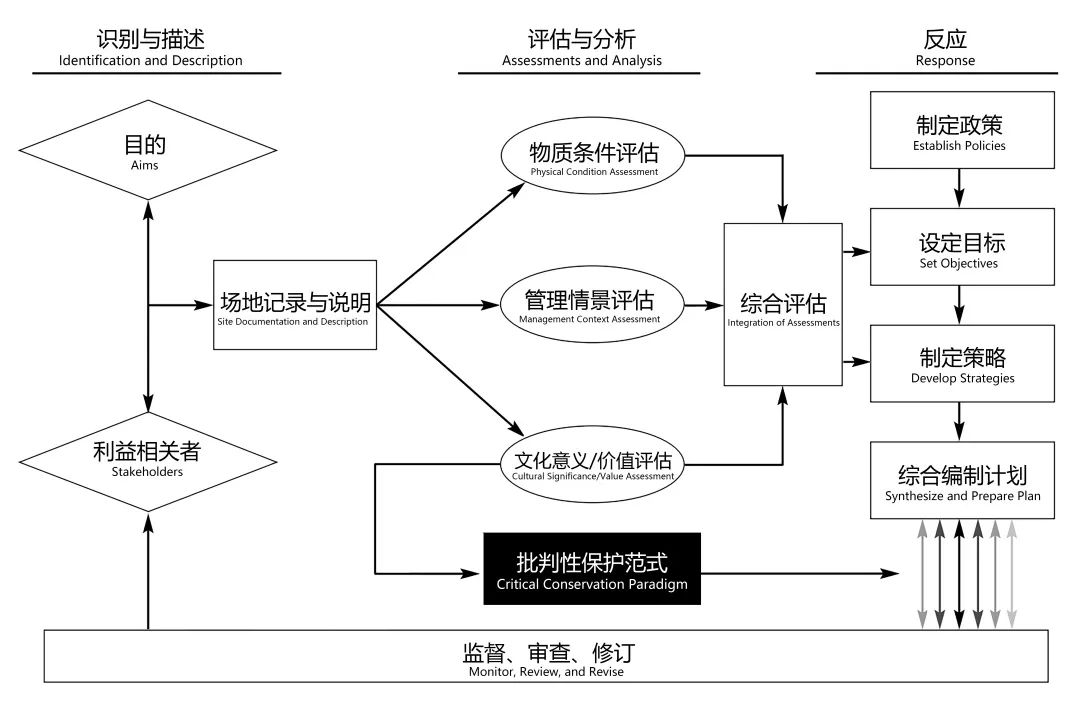

本文涉及的遗产保护过程中的价值评估技术路线,是在宾夕法尼亚大学兰德尔 ·梅森(Randall Mason)教授提出的价值 -保护体系的基础上,结合批判性保护范式构建而成的(图 2)。在梅森教授建立的体系中,综合评估(integration of assessments)指导应对措施的建立,但这些措施实施的结果——综合编制计划(synthesise and prepare plan)会受到政策、利益相关者等多方面因素的影响,这些影响因素会随着时间的推移而变化。该体系强调,实践者不能依赖有限的、拟定的评价标准,应对保护过程给予批判性的调整空间,确保其具有深思熟虑(deliberate)、系统化(systematic)和清晰(transparent)的特点。

图2 保护过程中的价值评估及批判性保护范式介入点

本文基于该体系,在计划和修正之间引入基于价值分析的批判性保护范式,促使保护可以被反复地监督、审查和修正,以应对“动态”发展的价值评估,并形成一个能够“动态”适应不同环境、条件和价值观的范式架构。

相较于已有的保护范式,批判性保护范式的主要优势在于能够应对中国历史建筑的多样性和复杂性。不同地域或背景的历史建筑,在保护过程中面对不同挑战,单一类别建筑的保护经验往往难以适用于不同类型的历史建筑。因此,从宏观角度理解和构建保护范式显得尤为重要。批判性保护范式研究不仅提供了一个全面审视和改进保护实践的视角,而且归纳出了一套多维度的价值评价体系,有助于评估针对不同问题的保护策略。对理论范式的研究并非制造束缚建筑师思考和实践的教条,而是生成一种促进系统性、批判性阅读和理解的工具,针对批判性保护范式的研究对于提升当前的保护实践具有重要的实质性作用。

国际和国内遗产保护范式的转变

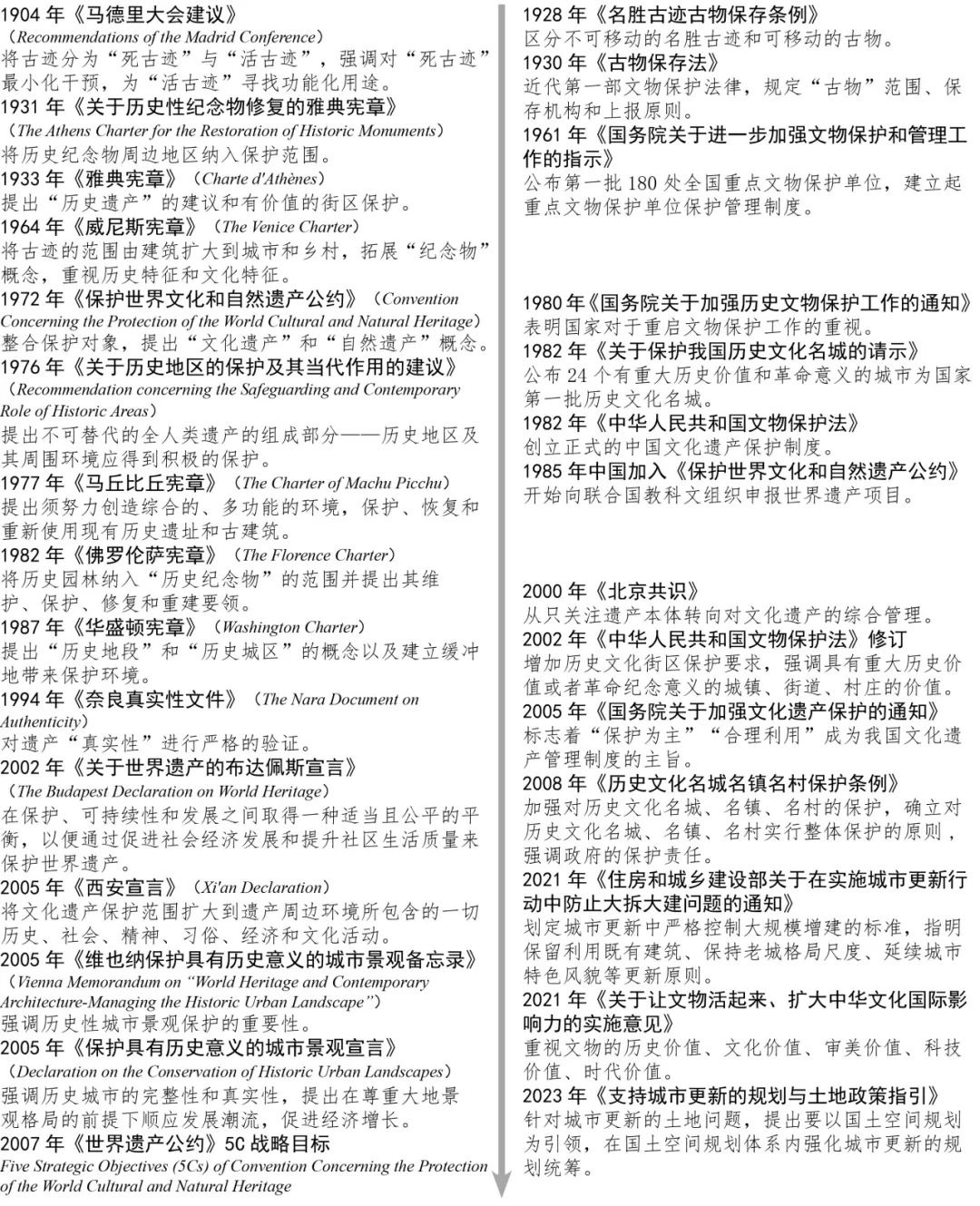

本文尝试从批判性保护的视角,分析国际和国内遗产保护历史中官方文件之间的批判关系,以揭示保护范式转变的脉络(图 3)。

图3 遗产保护史中国际与国内官方文件的对比分析

1964 年《 威 尼 斯 宪 章 》(The Venice Charter)在继承 1931 年《关于历史性纪念物修复的雅典宪章》(The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments) 的基础上,进一步拓展了文物保护的理念,不只关注文物的民族、国家属性,更强调其作为“人类共同遗产”的价值,系统地阐述了对文物保护的认识以及文物保护概念、指导原则、技术方法,肯定了历史文物建筑的重要价值和作用。1977 年《马丘比丘宪章》(The Charter of Machu Picchu)针对1933 年《雅典宪章》(La Charte d'Athènes)提出了批判性见解,认为其过分强调城市功能分区可能会导致城市形态有机组织的破坏,强调了城市规划中公众参与的重要性,从而推动了一种更加注重人文关怀和城市空间人性化的保护模式的形成。与《威尼斯宪章》相比,1982 年《佛罗伦萨宪章》(The Florence Charter)在历史园林这一特殊历史遗产领域做了延伸,首次提出“历史园林”的概念并将其纳入“历史纪念物”的范围,对历史园林的维护、保护和修复工作制定了具体的规则——这一举措不仅扩展了保护对象的范围,也对原有的保护分类体系进行了更新和调整。2005 年联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,UNESCO)在巴黎通过的《保护具有历史意义的城市景观宣言》(Declaration on the Conservation of Historic Urban Landscapes)和同年发表的《维也纳保护具有历史意义的城市景观备忘录》(Vienna Memorandum on “World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape”)的基础上,对历史性城市景观进行了明确的定位,并强调保持历史城市完整性和真实性的重要意义,提倡在尊重大地景观格局的前提下,对历史性城市景观的保护应顺应时代发展潮流,同时促进经济的增长。联合国教科文组织世界遗产委员会(UNESCO World Heritage Committee) 在 2007 年 第 31 届 世界遗产大会上,基于 2002 年宣布的《关于世界遗产的布达佩斯宣言》(The Budapest Declaration on World Heritage)提出的 4 项基本目标(名录的可信性、有效保护、能力建设、公众对世界遗产的参与),增加了关于社区(community)参与的内容,强调成功的保护工作必须尽可能地在人类社区有意义的参与下进行,在必要时协调不同利益方之间的冲突。中国近年来的保护实践,也受到了社区参与机制的启发,特别是在城市更新项目中,提出了社区共建的工作模式。2021 年举行的第 44 届世界遗产大会回顾了《保护世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)自 1972 年公布以来的发展变化,对其 50 年历程进行了批判性评估。

通过上述分析可以看出,批判不是对已有概念的否定,而是加入与其相对立或平行发展方向的新视角来补充和优化价值体系的架构。例如提出城市空间人性化认知的《马丘比丘宪章》和将历史园林作为遗产的《佛罗伦萨宪章》体现了对遗产认知的提升,强调社区参与的第 31 届世界遗产大会体现了对当代价值诉求的回应。因此,新的价值体系的平衡建立在对已有价值体系的批判性反思之上,而保护范式转变的主要驱动力通常源自价值体系的改变,这可以归纳为两点:对已有价值点的新认知;新的价值诉求融入保护理念。

尽管中国的遗产保护起步相对较晚,直至 1982 年才颁布正式的、针对遗产保护的法律——《中华人民共和国文物保护法》,但在过去的 40 多年中,中国的遗产认知和保护措施已经逐步跟上国际发展趋势,同时展现出中国特色。2002 年修订的《中华人民共和国文物保护法》增加了对历史文化街区的保护要求,明确了对具有丰富文物资源、重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道和村庄的保护规定。2021 年,《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》明确提出防止在城市更新中大拆大建的指示,强调历史遗产的整体性。整体性(integrity)包括遗产在时空维度的连续性、遗产要素的兼容性与价值内涵的完整性。2021 年《关于让文物活起来、扩大中华文化国际影响力的实施意见》强调了文化的时代价值,注重文物在现代社会中的合理且有效的利用。2023 年,《支持城市更新的规划与土地政策指引》进一步强调了在国土空间规划体系的宏观视角下强化城市更新体系。

目前国内遗产保护范式转变的趋势呈现出以下特点:遗产保护对象范围扩大;利益相关者群体扩大;从宏观视角强调遗产的整体性及其与周边环境的关系;聚焦遗产在当代经济、人文和社会领域的价值构成。

基于以上分析可以发现,遗产保护的纲领性文件体现出保护工作的“动态”演进,为当时的保护实践提供了前瞻性的导向。批判性保护范式的发展需要理性认知当下保护所面临的挑战,批判性保护的核心目的是针对现实情况形成宏观认知、针对发展规律进行局部调整,是在理性中寻找弹性的过程。基于批判性保护范式的保护模式转变主要体现在时间与空间维度的三个显著特点上:

(1)复合性。目前的遗产保护实践,已从单一的物质更新到向产业发展、社会建构、文化实践等领域扩散影响力。例如在城市工业遗产更新方面,存在资本、权力、话语、文化、生活等多重因素的博弈,保护范式中价值体系的调整应顺应时代并随着保护对象和保护诉求的变化而变化。

(2)时段性。一个时代的保护范式具有的特定主题和热点,都与当时的经济、政治、文化等形势紧密相关,分析保护范式的变化,可得到范式发展的较为清晰的时间维度;批判性地理解当时的保护问题和诉求,是在可控范围内调整保护范式的依据。

(3)地域性。中国建筑遗产的保护诉求在建筑形制、管理模式、社区参与等方面具有鲜明的中国特色,联合国教科文组织、国际古迹遗址理事会等国际组织所倡导的保护价值观是否适用于中国建筑遗产保护的具体情境并解决问题,仍需进一步探讨。

针对城市更新的批判性保护范式拟构

目前的保护问题简述

目前不少历史建筑处在保护与发展的矛盾中,其中,既要保护历史建筑又要寻求发展的城市更新问题尤为复杂,其价值诉求与利益相关群体更为多元。因此本文以遗产保护的价值体系优化为目标,拟构批判性保护范式并探讨其在中国的应用。保护的关键问题在于如何处理好“新”与“旧”的关系,新建或改建活动旨在让历史建筑适应未来发展,这是遗产走向“活态化”的常规途径。例如,针对历史价值原真性的保护常常制约设计干预(intervention)的强度或方式,这种处理方式可能会导致新旧之间的“脱离”,进而形成一种同质化、商品化的遗产状态,而非新旧共生的协调互补状态。

目前,城市发展由增量建设转向存量更新,建筑遗产保护正从追溯性的活动转变为前瞻性的活动。在中国,遗产保护的理念与实践已发生了范式中价值体系和保护模式的转变——从大拆大建转向“绣花功夫”,从“拆改留”走向“留改拆”,从“分散保护”走向“协同保护”,从“冻结保护”走向“保用结合”,从只关注建筑遗产本体发展到同时关注与建筑遗产相关的活动群体和社会现象。

城市更新正逐步走入精细化治理的“微更新”进程,“微更新”概念接近于“城市针灸”(urban acupuncture),倡导通过小规模的精准干预来提升城市整体环境。从“大”到“微”的转变不应只是保护干预量的减少,还应包括从单一的政府主导转向鼓励民众参与决策的保护模式的调整。民众对保护的认同感是结合了自上而下和自下而上方式的“微更新”模式得以形成的关键因素,同时也是“微更新”重要的目的之一。白雪燕、童明撰文指出:社区层面的“微更新”项目往往面对的是小尺度的建筑、局部的碎片化空间或分段的街道,缺乏清晰的规划条件和确切的功能设定。例如,北京的胡同大杂院中拆除私搭乱建建筑后缺乏高效、整体的人行流线管理;上海一些老旧小区经拆违整治后,遗留的单调、冗长且同质的社区环境并未得到改善;深圳的一些混杂着历史建筑、废墟、城中村、移民社区的大型街区仍然未形成新旧共生的发展体系。此外,笔者发现:在大理古城、平遥古城、成都宽窄巷子等含有历史文化保护建筑的风貌区内,部分建筑改建、复建后形成的同质化的酒吧街和民宿集群未能充分展示其所在地区的地域特色。实际保护中,对于从地域、城市、街道等较为宏观的视角与从历史建筑单体的微观视角发现的不同问题,需要运用辩证法进行分析,以获得可以平衡各种诉求的解决方案。

基于价值体系的批判性保护范式通过分析不同保护模式中遗产价值的权重,用辩证法搭建价值认知的框架,可回应或解决当前保护实践中的四个主要问题:

(1)价值体系框架不完善:中国当下遗产保护的价值体系不够完整,在具体的保护模式中存在价值缺项,对于一些价值判断存在争议的保护项目缺乏深度的认知,因此价值体系框架的系统性建设值得研究。

(2)设计目标模糊:保护目的未达到设计预期或价值诉求的项目,其设计目标往往模糊而抽象,中国的建筑遗产保护需要对具体建成环境特点进行专业分析,厘清不同价值诉求与设计目标的关系。

(3)管理结构复杂:中国的建筑遗产分类复杂且多类型交叉,例如古城遗产包括文保建筑类、历史建筑类、历史景观类、规划保留建筑类等,尚未形成针对不同类型建筑遗产的有效管理模式。同时,针对不同类型建筑遗产保护的法律、法规、管控机制等尚待进一步优化整合。

(4)保护价值观的适用性问题:国际上其他地区的建筑遗产保护价值观在应用于国内时,因情境转换,有时会导致建筑遗产保护出现价值属性和身份认定模糊的情况,因此中国建筑遗产保护未来的发展需要更加聚焦于对中国历史环境保护的系统性价值观的梳理。

目前,中国针对建筑遗产的批判性保护范式的研究成果相对有限,已有研究多为对实践案例的总结归纳以及对具体项目和个别问题的解析,而对于建筑遗产保护范式理论的系统化研究仍未成形。因此,笔者认为有必要构建一套符合中国自身历史背景和国情的批判性保护范式框架,以适应当下的发展需求,为各地区“量身打造”保护策略,并落实在保护措施和保护管理的增效上。

批判性保护范式架构的形成

英国伦敦大学学院教授简 · 伦德尔(Jane Rendell)认为建筑的“批判性”旨在考察建筑设计实践与建筑批评之间的关系,其重点在于将建筑置于跨学科背景中进行评估。而保护的“批判性”,旨在强调多学科交叉背景下的价值体系分析,从而多角度地认知和评估保护实践。

保护范式的形成主要受到遗产价值导向的影响,不同历史环境保护模式下的价值平衡会略有不同。因此,在具体的历史建筑保护项目中,保护的目的可能表现出多种价值特征。同时,多方面的价值之间可能存在冲突,保护人员应从众多价值中选择一种价值作为主导价值以解决主要矛盾或问题。例如,历史建筑保护中要协调的新旧关系,就是需要解决的主要矛盾。而在保罗 · 斯潘塞 · 拜厄德(Paul Spencer Byard)看来,新旧关系本质体现了一种建筑的“加法”关系,他曾提出“加法的建筑”(architecture of additions),认为新旧建筑的叠加不应该只注重对现存历史环境的模仿,而应以公共利益(public interest)为导向,重塑其在当下的整体性架构。

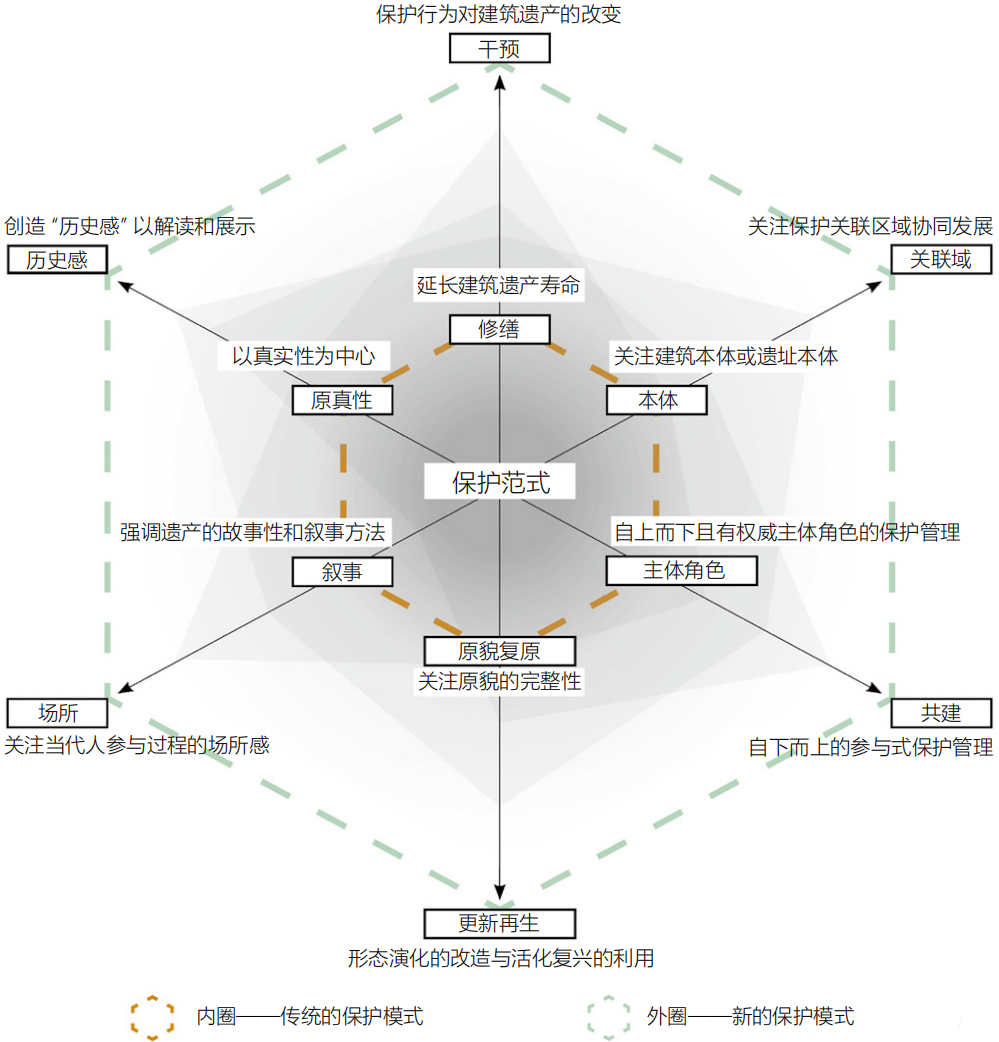

基于保护价值中的热点话题分析,批判性保护范式的研究关注保护理念中的价值平衡,本文尝试构建传统保护理念与新保护理念相互关联的框架,以批判的视角分析保护模式中的价值点(图 4)。图 4 中,内圈强调传统保护模式偏重的价值子项,多针对遗产或历史建筑本体,较为保守;外圈强调新保护模式涉及的价值子项。两者并置,体现了基于当下发展的价值体系的转变。在中国,目前保护的价值体系平衡多在图 4 所示内圈与外圈的各项之间不断变化,形成传统模式与新模式交叉复合的架构。该架构的六个价值子项分析如下:

图4 基于价值体系的批判性保护范式视角下的保护模式分析

(1)原真性与历史感。原真性关注遗产本身的真实性和完整性,它基于对遗产价值的科学和理性的理解。在实践中,传统保护理念因其真实性原则而向现实妥协,承认其在现实中不可能实现,进而选择合适而非最完美的处理措施。而历史感不一定是真的历史在当下的映射,它注重对满足旅游、教育等要求的建筑氛围的塑造,属于基于历史文脉或遗产风格的二次创造。历史感的塑造涉及建筑遗产及其所在地段这两个层面的适应性再利用(adaptive reuse),着重解决建筑遗产面临的功能性衰退的问题。

(2)修缮与干预。修缮是保持旧建筑物的现状,或适当恢复其原始状态,目的主要在于延长建筑遗产的寿命;而干预则涉及对建筑遗产做出改变,它包括处理在地及其周围环境的各种技术手段,《巴拉宪章》(The Burra Charter,全称《保护具有文化意义地方的宪章》)提倡谨慎地干预,以尽量少的改变来保留建筑的文化意义,改变的必要性来自对建筑安全性和功能性的考虑。随着时代的更替,当下对于建筑遗产的多元价值诉求使得干预在多数情况下变得难以避免。

(3)本体与关联域。根据使用情况,可将建筑遗产概括为承载不可移动文物核心价值的建筑物、构筑物或遗迹,这些物质实体构成了遗产的本体;而保护的关联域则超越了遗产本体,包含利益相关者的活动以及建筑遗产在多领域的映射。

(4)叙事与场所。建筑遗产的叙事注重挖掘遗产的历史价值,强调遗产的故事性和叙事方法;建筑遗产的场所强调人类在特定场地上的活动所需的空间、环境特点,注重遗产作为固定空间的特质。

(5)原貌复原与更新再生。原貌复原关注遗产本体物质特点的完整性和真实性,注重历史上该建筑最初的形态;而更新侧重于对建筑空间进行不同程度的改造,是使实体空间形态演化的推力或“触媒”;再生指对残缺物本体进行修复完形或翻建提质以及本体功能废弃后的活化复兴。

(6)主体角色与共建。主体角色是指在保护工作中具有权威地位并主导决策的管理者或机构。例如,在城市更新的过程中,主体角色可以分为三类——管理经营主体、保护实施主体、产权所有主体,相对高效的保护工作需要各主体角色进行协商,以化解主体角色诉求差异所产生的冲突。而共建强调社会参与,鼓励企业、社会组织和个人主动参与到保护工作中。

基于批判性保护范式话语的讨论

由于遗产价值体系的动态发展以及价值点难以考虑周全,在多个价值点中寻求平衡是实际保护项目中无法避免的,笔者认为,与其发现问题后被动地接受并将平衡价值作为妥协的方式,不如主动发现价值体系的转变从而认可平衡保护的多方面价值,并将其作为遗产批判的必经之路。中国的遗产保护应该有批判的精神并运用批判的方式,目标价值的选取与价值平衡的方式会成为关键的决策因素,批判性保护范式对于遗产有如下两点诉求:

(1)保护范式的转变应是循序渐进的,对保护话语的连贯性有一定诉求。

范式的转变可以促使保护理念和方法的革新,引导新的保护话语和保护模式的产生。笔者认为,新的保护制度和管理方法应对之前的相关保护管理成果做出回应和评估,以论证保护价值观转变的科学性和实际操作的可行性。

(2)保护范式的架构应是完整的,对价值体系的整体性有一定诉求。

建筑遗产的价值可分为保护对象的价值、保护过程的价值以及与保护结果关联的外延价值。中国目前的保护模式应当更加关注在平衡价值过程中可能忽略的价值点,即寻找保护中的价值缺项。国内的保护亦可顺应国际保护的发展趋势,关注保护过程的价值及与保护结果关联的价值。保护的过程亦有价值,从探讨保护方案开始直到项目竣工,不同社会角色的参与方式及保护实施过程中当地传统文化与新兴文化的互相影响等因素,与历史建筑的活化利用息息相关。

结语

本文借鉴宾夕法尼亚大学兰德尔 · 梅森教授提出的价值 – 保护体系,对比分析国际与国内遗产保护历史中的官方文件,探讨批判性保护理念的形成、范式的转变及其在城市更新中的应用,试图展开关于批判性保护范式的讨论,从价值体系角度思考遗产保护中的问题及其解决思路。目前中国平衡遗产价值面临的挑战有两点:建筑遗产的范围和价值点有逐步扩大的趋势;与建筑遗产相关的“人”的角色定位变得更加多元化。

批判性保护范式在理念阐释和实际分析方面,认可保护价值体系的“动态”发展,这有助于为中国建筑遗产保护策略提供更大的调整空间。本文通过分析传统保护模式与新保护模式的价值体系的差别,根据中国的实际情况,认为保护应主动去发现价值体系的转变,将价值评估和价值平衡作为批判性保护的方式,并认可基于价值的转变对保护工作进行的反复修正;同时,应重视保护话语的连贯性与保护价值体系的整体性。

作者简介:

刘畅,同济大学建筑与城市规划学院博士后研究员

完整阅读见《建筑遗产》2024年第1期(总第33期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

刘畅. 基于价值体系的建筑遗产批判性保护范式浅析[J]. 建筑遗产, 2024(01): 1-7.

—THE END—

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):基于价值体系的建筑遗产批判性保护范式浅析

规划问道

规划问道