曼哈顿下城位于纽约曼哈顿最南端,是纽约经济、交通和城市生活的核心地区,由于海岸线地势较低,受气候变化影响明显,是纽约风暴威胁最严重的地区之一。预计到本世纪50年代,曼哈顿下城每年因沿海风暴造成的建筑损坏、医疗费用和服务损失将超过10亿美元。

从2014年的曼哈顿BIG U可持续性防洪提案,到2019年发布的《曼哈顿下城气候韧性研究》,再到2021年的《纽约市金融区和海港片区气候韧性总体规划》,纽约持续引领气候韧性基础设施投资,重塑曼哈顿下城韧性海岸。

01

BIG U 可持续性防洪提案

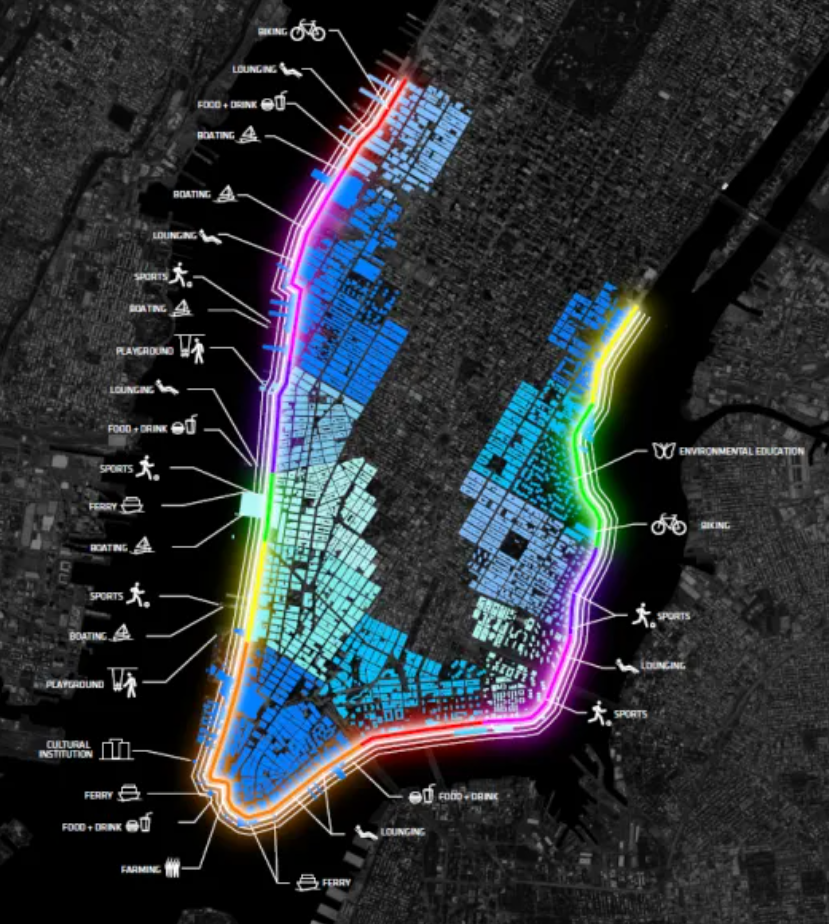

早在2014年,纽约就公布了BIG U设计提案,从纽约西54街到东40街,构建一系列相互连接的保护性景观带,打造10英里韧性海岸线,保护社区不受暴雨和海平面上升的影响。

纽约BIG U设计图

资料来源:《纽约BIG U设计提案》

02

曼哈顿下城气候韧性总体策略

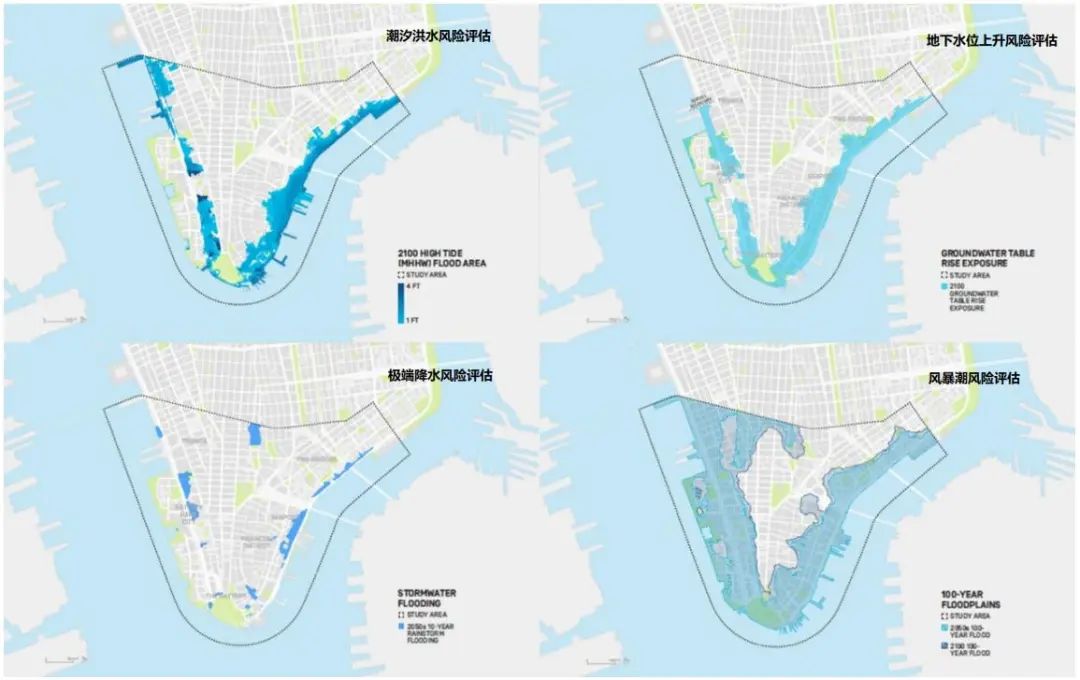

《曼哈顿下城气候韧性研究》全面评估了在海平面上升的背景下,曼哈顿下城面临的风暴潮、潮汐洪水、地下水位上升、极端降水四种不同类型的气候风险。

(1)气候风险识别

在充分调查人群分布、土地利用、交通系统、海防标高现状、建筑年代、竖高高程、飓风“桑迪”受灾范围的基础上,基于IPCC的海平面上升预测,结合纽约地上地下基础设施分布和建筑分布等,进行不同类型灾害风险的空间识别和损失估算。

结果显示,到2100年,10%的房屋每天都面临潮汐洪水的风险,百年一遇风暴潮将摧毁47%的房屋,40%的街道地下公用设施可能会面临腐蚀、沉降和隆起的风险。

曼哈顿下城气候风险评估

资料来源:《曼哈顿下城气候韧性研究》

(2)气候韧性投资

《曼哈顿下城气候韧性研究》根据气候风险在曼哈顿下城6个社区的空间分布特征,制定了不同社区差异化的气候韧性策略,确定了应对和保护曼哈顿下城70%海岸线的海岸恢复(LMCR)项目,总计投资9亿美元资金,均为陆地适应项目(on-land adaption)。

根据风险评估与识别,布鲁克林大桥-蒙哥马利区段建设永久性防洪墙与防洪闸,连接成完整防洪线;海港区区段将滨海大道抬高3-5英尺;巴特里区段提升和加固滨海大道;巴特里公园区段以减少社区洪水风险为目标,改进排水系统。

曼哈顿下城气候韧性投资项目

资料来源:《曼哈顿下城气候韧性研究》

03

金融区和海港片区气候韧性规划

金融和海港区相对曼哈顿下城的其他街区,情况更为复杂,平均海拔仅为2.4m,滨海开放宽度不到3m,仅依靠陆上措施难度非常大,需要建立延伸海岸线的综合防洪设计方案, 总投资预计将达到50-70亿美元。

(1)拓展高价值存量地区岸线,为防洪设施创造空间

由于金融区和海港现状土地未预留空间设置防洪基础设施,规划提出将海岸线延伸入东河约27至60m,为防洪基础设施预留空间。

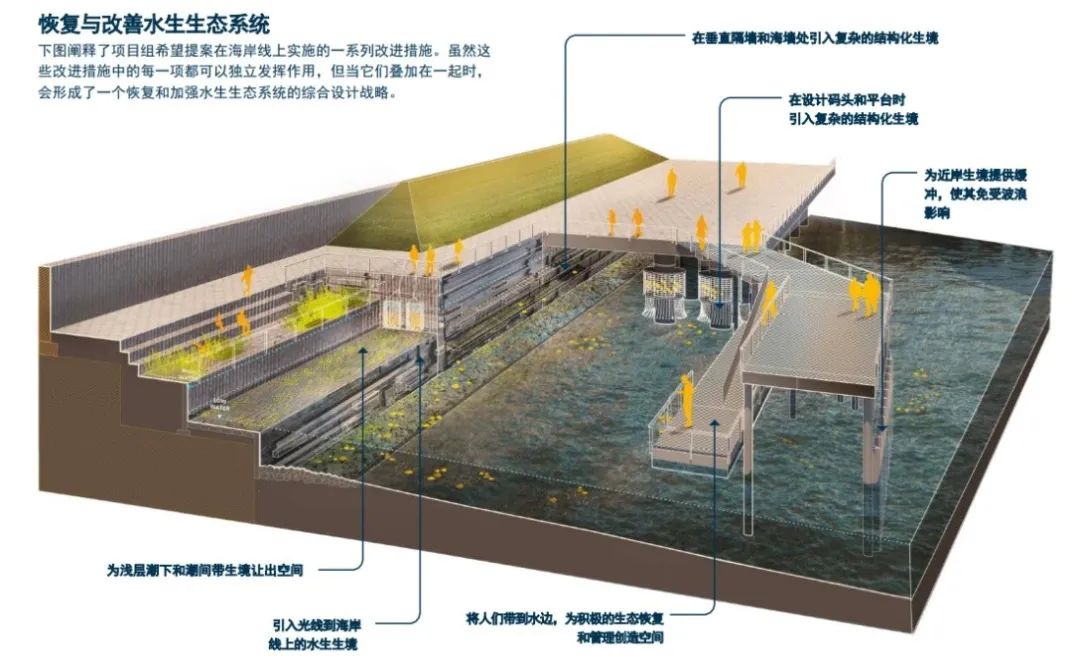

由于岸线延伸压缩了东河的水域生态,规划采取改善水生生境的策略以维持东河的生态平衡,包括占用避开重要生境区域、引入人工结构化生境、在近岸设计挡浪板减弱对水生境破坏等。

修复岸线生境策略

资料来源:《纽约市金融区和海港片区气候韧性总体规划》

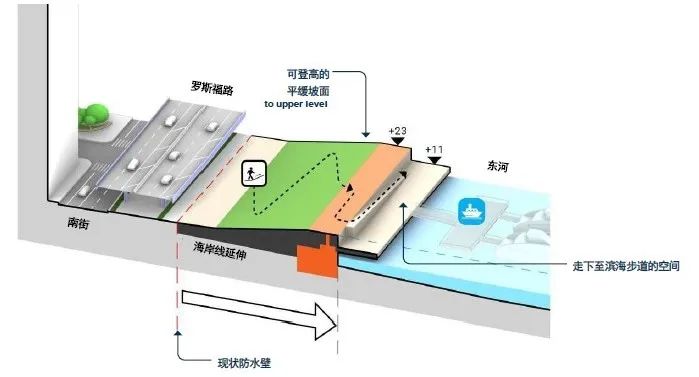

(2)建立被动式洪水防御系统,提升海岸线高度

由于金融与海港区地势地洼,风险较大,需要采取被动式的、永久性的韧性解决方案。

规划提出将海岸线提高到两个不同的高度。第一层海岸线比现状滨海步道抬高1到1.5m(设计洪水位11英尺,约3.4m),保护日常潮汐洪水的影响;第二层为永久性防洪墙,将比现状抬高4.5m到5.5m(设计洪水位23英尺,约7m),以应对风暴潮的风险。选择性地设置防洪闸,在正常天气打开提供进入海岸线的通道,在发生风暴时关闭。

延伸海岸线措施

资料来源:《纽约市金融区和海港片区气候韧性总体规划》

(3)采用“灰-绿”结合的雨洪管理设施

海平面上升导致潮汐上升,将堵住现有的沿东河排水口,发生内涝。

规划提出结合传统灰色基础设施和基于自然的解决方案来管理雨水,设置一个新的泵站将雨水抽排,同时,沿新建的人行道和自行车道整合生物沼泽走廊,在泵站和低层楼顶设置绿色屋顶,并通过坡状景观最大化雨洪的下渗吸收。

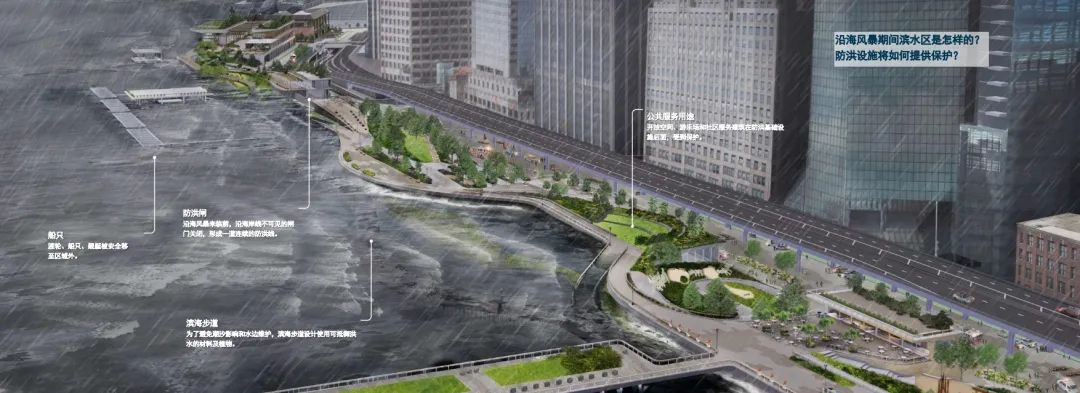

(4)防洪系统嵌入滨水公共开放空间

为使防洪设施在正常天气下发挥景观空间的游憩休闲功能,规划注重结合防洪设施打造滨水活动空间。

① 使防洪基础设施的内侧开放空间直接进入周边社区,嵌入坡道、斜坡绿地等;

② 在防洪基础设施之上设置高架开放空间,打造可以看到东河的全新高架景观;

③ 设计在沿海风暴中应对洪水的滨水广场,内置座椅和滑道等,激活滨水空间。

正常天气条件-滨海韧性景观设施

沿海风暴期间-滨水区防洪保护措施

资料来源:《纽约市金融区和海港片区气候韧性总体规划》

04

经验借鉴

广州作为珠三角河口城市,在全球气候变化背景下提升城市的气候适应能力和风险应对能力,对未来高质量发展至关重要。南沙作为未来广州城市发展的战略地区,也是广州海平面上升和风暴潮风险相对敏感和危险的地区,应重点关注城市安全韧性的规划建设。

(1)预留防洪设施空间,提高防洪标准

曼哈顿下城金融和海港区因无法采用陆上措施提高防洪建设,需采用综合性设计方案,填海延伸海岸线,且重建部分海上设施,成本高昂。

南沙是大湾区建设的战略地区,未来将承载密集的城市功能,需未雨绸缪,高标准谋划海岸防护工程,规划建设初期充分预留海岸空间,近期作为绿色开放空间,远期应对长远风险为建设防洪设施提供用地。

(2)精准识别气候空间风险,制定分区策略

纽约曼哈顿下城根据不同海岸区段的风险等级和城市建设特征,采取不同的韧性策略。广州也需精准识别海平面上升、风暴潮、咸潮等气候风险,结合黄埔、海珠、番禺、南沙的未来规划功能定位和自然基底采取针对性措施。

(3)建设“平急两用”的海岸防护工程

“超级堤”采用“宽度换高度”,可在平时作为绿色开放空间、灾时抵御洪水,但“超级堤”平均宽度达80-100米,在空间局促的海岸较难实施。

在用地紧张、灾害风险较大的地区,可借鉴纽约做法,采取双层防洪体系,第一层结合滨海步道设置,应对日常涨潮洪水;第二层结合多层景观带建设永久性防洪墙,并设置活动防洪闸作为亲水空间的入口。

(4)基于自然解决方案提升空间雨洪调蓄功能

除市政排水系统外,建议采用基于自然的解决方案,在降雨较小时实施更加可持续的雨洪管理。一是结合南沙区水网密集的特点,充分利用水网调蓄功能,通过疏水、储水、拓宽等策略,加强内陆河涌的调蓄功能;二是规划纳潮空间,日常作为海边湿地公园供市民休闲娱乐,洪水时发挥蓄水防洪的功能。

供稿|低碳生态规划研究中心

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):湾区观察③|BIG U 从蓝图到落地,重塑纽约曼哈顿下城韧性海岸

规划问道

规划问道