十年回望·共划北京

2014年2月26日,习近平总书记视察北京并发表重要讲话。沿着习近平总书记指引的方向,北京围绕“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大时代课题,以规划引领城市发展,系统谋划首都未来可持续发展的新蓝图,推动北京这座伟大城市深刻转型,开启了首都全面建设社会主义现代化新航程。

“十年回望·共划北京”栏目将以城市规划、历史文化、更新改造、市政交通和绿色发展理念为脉络,结合专家解读与案例分享,为您描绘一幅首都十年蝶变的瑰丽画卷。

周楠森

北京城市规划学会常务副理事长

交通是支撑经济社会发展重要的基础设施,具有先行引领作用。2014年2月26日,习近平总书记在北京市考察工作时发表重要讲话,强调“把交通一体化作为推进京津冀协同发展的先行领域,加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络”。

随着我国经济发展由高速增长进入高质量发展的新阶段,城市的建设发展重点也由增量逐渐转向存量。城市交通可以作为整合优化存量资源要素的抓手,为城市注入新活力。同时,城市交通也是新技术、新服务、新模式广泛应用的先行领域,在城市高质量建设和发展中承担着重要角色。目前,北京市居民对交通服务的主要诉求已从通勤等基本出行需求保障延伸向更加多样化、个性化、差异化的高品质出行服务,根本上是要满足人民对美好生活的向往。

《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》中提出了十一项重点任务,包括推进轨道交通高质量融合发展、打造便利快捷的地面公交系统、建设步行和自行车友好城市、推动道路系统更高水平成网等,各项任务都在有条不紊地推进。

十年来,在《京津冀协同发展规划纲要》《北京城市总体规划(2016年-2035年)》(以下简称《总体规划》)等一系列重要规划的指引下,北京市及区域综合交通系统取得了长足进步。纵观北京市综合交通体系的规划建设历程,作为交通规划领域落实新理念、尝试新做法、创造新变化的亲历者,我观察到的规划建设成效主要包括以下方面:

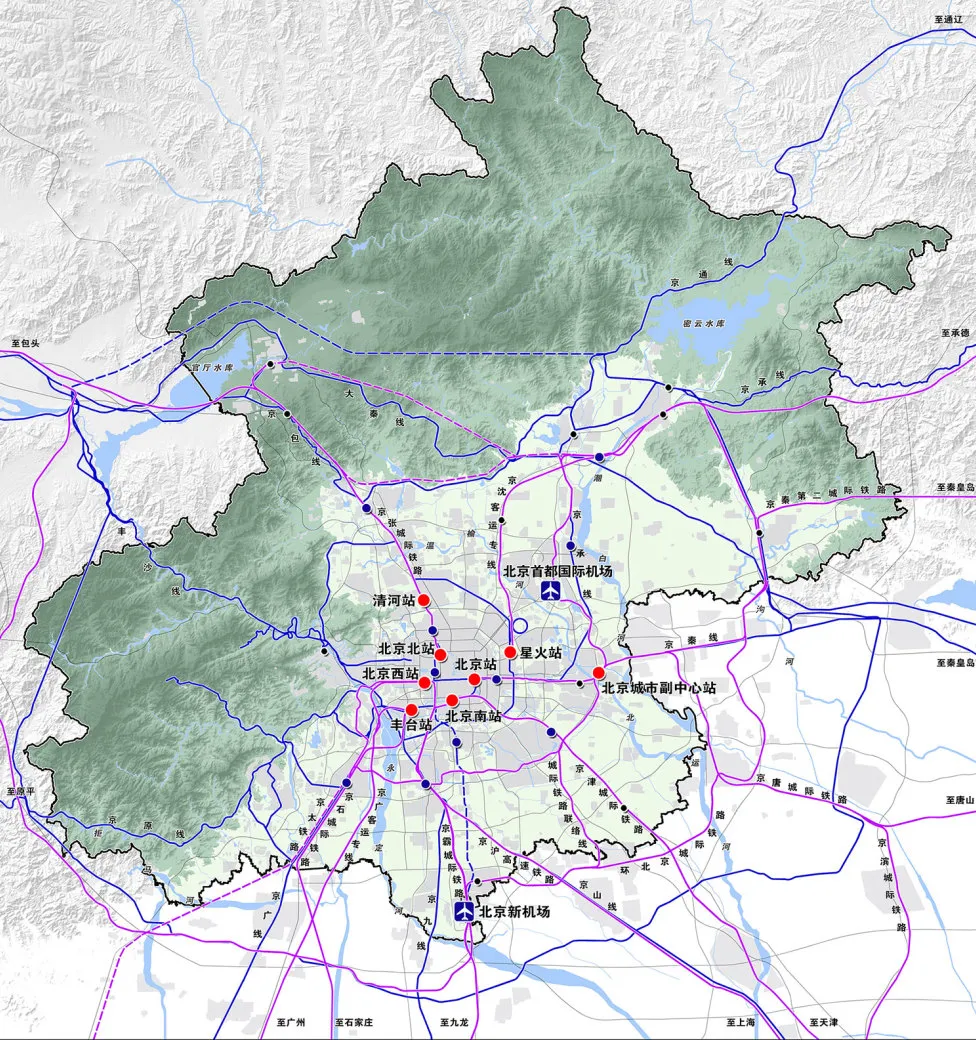

一是交通先行,落实京津冀协同发展战略。经过十年的规划建设,“四纵四横一环”的京津冀综合交通主骨架初步成型,北京单中心放射状结构的交通格局得到改善。十年间,京张高铁、京沈高铁、京雄城际铁路、京唐城际铁路、京滨城际铁路宝坻至北辰段、津兴城际铁路等开通运营,“轨道上的京津冀”雏形初现。京雄津保“1小时交通圈”形成,京津冀邻近城市间铁路基本满足1.5小时通达。随着2019年9月底北京大兴国际机场正式投运,基本形成“双枢纽”引领的京津冀机场群,同时构建了包含高速公路、轨道交通等多方式的路侧接驳系统,区域航空枢纽的国际竞争力和对周边地区的带动辐射能力显著提升。区域交通体系在支撑非首都功能疏解,形成“一核、双城、三轴、四区、多节点”空间格局方面起到关键作用。现状区域交通设施承载能力可总体满足区域客货运需求,交通协同发展引领作用较为突出。

大兴机场

图片来源:央视网

二是轨道引领,促进交通与城市协调发展。北京轨道交通经历了“战略保障”“高速发展”“高质量发展”三个阶段。第一阶段为战略保障阶段(自建国初期至上世纪末),轨道交通功能以战备保障为主、交通运输为辅。第二阶段为高速发展阶段(2000年至2014年),北京轨道交通进入规模化快速发展阶段,运营里程迅速增长,一批网络骨架线路先后建成通车,轨道交通通车总里程由54.8公里增长至527公里。第三阶段为高质量发展阶段(2014年至今),按照总书记视察北京讲话精神,轨道交通成为引领城市高质量发展的必要路径,轨道交通进入高质量发展阶段。截至2023年底,北京轨道交通运营总里程达到1201公里,其中城市轨道交通(含中低运量)836公里,市域(郊)铁路365公里。

《北京市轨道交通线网规划(2020年-2035年)》〔以下简称《线网规划》〕《北京市域(郊)铁路功能布局规划(2020年-2035年)》〔以下简称《市域(郊)铁路规划》〕相继获批,形成了“内面外廊、以快为先、跨界联动、枢纽锚固”的布局。《线网规划》提出中心城区加密度、城市副中心搭框架、外围廊道提速度、环京生活圈促联动、四网融合优换乘的规划方案。《市域(郊)铁路规划》是国内首个路市共同组织、共同编制、共同批复的超大城市市域层面网络规划,提出形成“利旧优先、四网融合、廊道集约、多点锚固”的方案,构建“半环+放射”的网络形态,支撑和引领城市空间布局优化。

同时,北京市持续创新推动轨道交通一体化。一是政策引领,市政府先后批复了《关于加强轨道交通场站与周边一体化规划建设的意见》《北京市轨道交通场站与周边用地一体化规划建设实施细则(试行)》《关于进一步做好我市轨道交通线路一体化规划编制及管理工作的意见(试行)》,进一步明确了轨道一体化实施的抓手,增强政策支撑。二是试点先行,北京市近年来探索打造微中心,发布《北京市轨道微中心名录(第一批)》,首批重点打造71个轨道微中心,从站点周边控制性详细规划编制、一体化规划设计方案编制、用地储备和供地等方面多维度、多层次共同推动以微中心为抓手的一体化建设工作。

目前丽泽城市航站楼站、城市副中心站、霍营综合交通枢纽、东坝车辆段等一批重大项目全面启动建设。北京市以轨道站点为牵引,以城市更新为工具,持续提升城市空间品质。以平安里站、菜市口站、北海北站、崇文门站等既有站改造为试点,通过既有车站一体化带动周边低效用地更新,保护老城风貌,完善公共服务设施,激发城市活力。

丽泽商务区站

图片来源:北京市建筑设计研究院股份有限公司

霍营站

图片来源:北京城建设计发展集团股份有限公司

平安里地铁站街角公园

图片来源:北京市城市规划设计研究院

三是慢行回归,重塑公共空间与城市生活。在上世纪90年代初,北京曾是当之无愧的自行车王国,当时自行车是城市主导出行方式。进入二十一世纪,随着机动化交通方式的兴起,自行车出行比例不断降低,从最高时的超过60%降至2013年的12%。《总体规划》提出“建设步行和自行车友好城市”,吹响了慢行回归的号角。在《总体规划》引领下,各层级规划及专项规划均对步行和自行车交通系统建设提出分解目标、指标和策略,并做出空间安排。

其中,《北京市慢行系统规划(2020 年-2035 年)》提出:到 2035年,北京将实现慢行系统与城市发展深度融合,形成“公交+慢行”的绿色出行模式,建成步行和自行车友好城市。将建设步行和自行车友好城市作为治理“大城市病”的切入点,结合城市核心功能实现、交通拥堵治理、空间布局优化、特色空间资源融合等多种需求,对全市慢行系统建设进行整体统筹和系统设计,让慢行系统在城市运行中实现多功能复合。

在标准完善方面,结合步行和自行车交通设施现状和国内外慢行系统建设经验,适应步行和自行车交通设施建设和改善的实际需求,北京市研究制定了20余项地方标准规范及相关导则,为形成点、线、面结合,线贯通、点覆盖、高品质、特色化的慢行系统提供了有力支撑。在公众参与方面,贯彻“人民城市为人民”的理念,积极回应人民群众对绿色低碳、健康宜居美好生活的诉求,在相关规划和政策制定、规划设计方案确定等环节,充分听取公众意见,为把慢行系统真正建设成为通勤、休闲、健身与日常生活出行的优选与首选奠定了扎实的民意基础。随着北京市各有关部门对慢行领域的持续高度关注,自行车出行比例在这十年间开始回升,从2013年底的12%增长至2022年底的17%,成效显著。

近年来,通过示范工程建设,慢行系统的建设呈现更加多样化、特色化的趋势。目前,已建成投用全国第一条自行车通勤专用路,即回龙观至上地自行车专用路示范工程,有效提升了通勤出行效率;完成了二环路辅路慢行系统改造;打造南锣鼓巷和前门等多个步行街区或慢行优先街区、CBD 西北区、石景山保险产业园等一批示范街区。

通过扎实工作和不懈努力,北京在理念层面丰富了“步行和自行车友好城市建设”内涵,在实践层面陆续推动了一批步行和自行车友好项目落地及一系列整治措施出台。亮马河、凉水河、清河的滨水空间陆续开展“水路绿”三网融合改造。自行车专用路、自行车优先路、礼让斑马线、人行道净化等创新举措,让百姓能够真正安全安心出行。健康街道、健步悦骑、安宁交通、15 分钟生活圈等新理念正在逐步推广实现。示范项目的建成见效,增加了城市的温度和宜居度,提升和丰富了人民群众的生活和出行体验感与幸福感。

四是路网完善,提升运行效率与系统韧性。在城市干线道路方面,从建国初期至今,北京城市快速、主干路系统规划先后经历了奠定“环+放射”布局的探索期(1949-1978年)、首次提出快速路系统规划的起步期(1978-2001年)、机动车保有量急速上涨的发展期(2001-2010年)和追求深层次规划、高质量发展、以人为本的转型期(2010年至今),各版快速、主干路规划布局都与各版城市总体规划中的空间结构高度耦合。

十年间,北京城市快速、主干路的规划建设成绩斐然,“环+放射”的干线路网布局基本成型。其中,快速路系统总里程从2013年底的269公里增长至2022年底的397公里,有力支撑了各新城、边缘集团与中心城区及各重点功能区的快速的、大量的交通联系,对于维持城市高效运转起到了重要作用。在干线公路方面,北京市高速公路、一级公路总里程从2013年底的2084公里增长至2626公里,公路网络的系统韧性提升显著,有力地保障了北京市外围地区的客运与货运需求。

广渠路东延、京雄高速等重要道路的建成通车,为“一核两翼”的区域发展格局提供了有力支撑;大兴机场高速为提高新机场的服务辐射范围提供了重要保障;长安街西延的建成通车,对于拓展“新首钢”区域的辐射力和影响力、保障北京冬奥会的交通需求、带动门头沟区和石景山区的建设发展具有重大意义,为西部地区更好地承接中心城的疏解功能奠定基础。

回顾十年间北京市综合交通发展的历程,交通发展理念主要发生了以下四方面的转变:

一是从粗放式发展向集约式发展转变。习近平总书记在2017年考察北京城市规划建设时,提出“要以资源环境承载力为硬约束,确定人口总量上限,划定生态红线和城市开发边界”。目前资源环境承载能力评价已成为编制国土空间规划的基础条件。城市交通系统的开放性决定了其与外界环境之间时刻进行着物质、能量与信息交换,与交通相关的污染已成为大中城市空气污染的重要来源。十年来,北京市始终坚持公共交通优先发展战略,并且越来越重视城市交通各子系统间的协同发展,形成绿色合力以降低对资源环境的损耗。

二是从城市交通向区域交通转变。《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划〔2019〕 328号)指出“城市群是新型城镇化主体形态,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态”。因此城市群和都市圈将是下一阶段新型城镇化发展战略的主要载体,也是城市交通发展在空间维度面临的最大变数。在发展城市群、都市圈的过程中,不仅涉及城市功能在空间维度的重构,还涉及城市功能定位调整、 产业结构和布局重组、人口空间分布变化以及相应的人流、物流需求的变化,需要依靠层级结构清晰的区域交通系统实现引导和支撑。

三是从被动服务向主动引导模式转变。在《总体规划》中明确要求“推进公共交通导向的城市发展(TOD)模式”“加强轨道交通站点与周边用地一体化规划及场站用地综合利用”。近年来开展的轨道交通一体化、轨道微中心等规划建设工作,根本上是把握难得的历史机遇,确保将TOD规划理念融入详细规划等重要基础性工作,充分发挥轨道交通对城市发展的引领作用,促进交通与城市的协调融合发展。

四是从机动化视角向人性化视角转变。《总体规划》提出建设步行和自行车友好城市,构建连续安全的步行和自行车网络体系的目标。《总体规划》实施以来,我市开展了大量慢行交通提升工作,慢行系统品质不断改善,“慢行优先”“健康街道”“健步悦骑”等理念逐渐深入人心。市民对骑行环境的诉求已由“敢骑、能骑、骑得通”上升到“人人、处处、时时都能骑得安全、舒适、愉悦、健康”,由均等化设施建设转变为多样化、特色化全面服务迫在眉睫,百姓对于全面友好,卓越的慢行环境的需求越来越高,建设成网、好用、舒适的慢行系统是构建可持续、健康、宜居城市的重要体现。

展望未来,在京津冀协同发展不断深化的大背景下,北京乃至京津冀区域的综合交通体系也将迎来新一轮的挑战与机遇。

面向区域,未来将在规划、建设、运营、管理等全链条深入推进区域交通一体化,支撑分圈层的协同发展需求。通勤圈层面,发展多样化跨界交通模式,提升跨界交通廊道保障能力,提高跨界通勤服务水平。功能圈层面,结合大运量交通廊道建设,拉开京津主轴宽度,多廊道引导京津人员交往与产业互动;京雄快速交通廊道节点向雄安新区内部延伸,服务即将疏解企业与高校的便捷交通联系需求。产业圈层面,沿京津、京唐、京滨、京雄、津兴、京张等城际铁路站点打造一批站城一体化示范节点,推动“轨道上的京津冀”空间格局加速形成。

面向城市,未来将继续坚持公共交通优先发展战略,加快轨道交通新线建设,同时优化提升既有轨道线网,不断推动站城融合、市郊铁路公交化运营、轨道公交两网融合、地面公交提质增效。从供需两端发力,持续完善道路系统,提升通行效率,推进铁路车站配套交通枢纽和综合交通枢纽建设,优化提升重点火车站交通环境,加强机动车与非机动车停车管理。深化建设步行和自行车友好城市,推进建设更多的慢行示范区和“三网融合”示范区。多措并举推动交通与城市协调发展,强化城市交通各子系统间的协调合作,不断提升综合交通服务于“四个中心”建设的能力水平及重点功能区交通网络衔接效能,引导和支撑城市的高质量发展。

内容仅代表专家本人观点。

版权归“北京印迹”平台和专家所有,如需转载或引用请联系“北京印迹”

相关阅读

张晓昕:首都高质量发展的保障——基础设施规划建设十年回顾

恽爽:首都绿色发展建设“实景图”

叶楠:奋楫笃行 履践致远——北京历史文化名城保护工作十年回顾与思考

尹稚:新时代背景下的城市更新

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):周楠森:北京交通发展建设这十年

规划问道

规划问道