执笔人:李乐洁、乐沙艳

引言:

农贸市场是与人们日常生活息息相关的服务载体,它一头连着我们的生活,一头连着田间农作。2023年9月,本研究组走访了广东省21个地市各区县共70个镇、村级农贸市场,开展了广东省的乡镇农贸市场大调查。围绕乡镇农贸市场内的核心农产品、也是居民餐桌上的必备三件套——大米、猪肉、蔬菜,本研究组向上溯源,对多个农业园、合作社及种植养殖户进行访谈,对这三项基础农产品的流通、销售链条进行摸查,探究这些事关乡镇居民日常生活的农产品是从哪里来、怎么来到人们的餐桌上的。

本文是【农贸市场】系列的第六篇,蔬菜的旅途。在调研中,我们发现蔬菜的流通模式跟种植规模相关,本文尝试总结当中的规律。

01

我们爱吃菜

中国人爱吃蔬菜,尤以广东为甚。

美国的生鲜零售产品种类中,蔬菜占33.6%,中国占51.8%。美国的蔬菜消费,以土豆、西红柿、胡萝卜等容易运输、储存的块根、瓜果品类为主。而中国蔬菜的品类,以绿叶类蔬菜为主。在广东不带有绿叶的蔬菜甚至被戏称不配叫“青菜”,在挑食、识食的广东,光是“菜心”就有好几种:增城迟菜心、连州菜心、怀集菜心……

链接:广东的菜心品种多样

随着国内公路、冷链等物流基础设施的不断完善,全国范围内的蔬菜种植基地得以通过冷链和集中采购,实现南来北往的调运,我们的餐桌上也能够吃上新鲜的山东萝卜、宁夏菜心,湛江的青菜也可以在冬雪来临之际被送往北方的餐桌。尽管全国各地的蔬菜为我们的四季餐桌进行了极大的补充,但对于大多数广东人而言,本地种植的当季菜仍然是最优选项。

(图片来源:项目组自摄)

02

蔬菜来到餐桌上

人类的口味是有生物记忆的,而长期固化下来的饮食偏好也决定了生产供给。而相较于土豆、胡萝卜等根茎类蔬菜,绿叶菜的保鲜期限更短。为能够吃上新鲜蔬菜,本地化的种植和销售方式也被逐渐固化下来。

2023年9月-10月,我们访谈了广东省内91个乡镇农贸市场、48个市场摊贩、22个种植基地、11个合作社和6个种植大户,总结了蔬菜流通的三种路径,尝试从蔬菜的旅途中发现关于生鲜农产品流通的秘密。

(1)规模化种植和批量集采

调研发现,达到规模化种植的蔬菜通常以批量集采运输的流通路径为主,具体又可细分为:

①“田头→超市/社区门店→消费者”

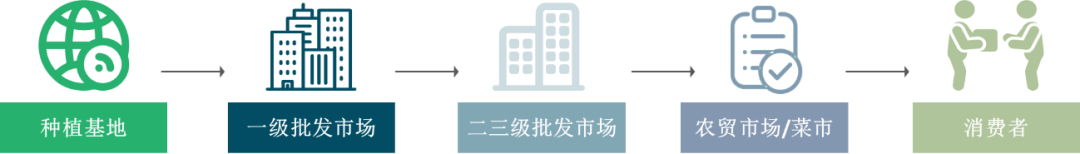

项目组自绘

① “田头→一级批发市场→二级三级批发市场→农贸市场→消费者”

项目组自绘

蔬菜的规模化种植面积通常在百亩、千亩以上,种植主体一般是农业公司、龙头企业或专业合作社等,销售通常是通过“订单农业”,即已有固定客户,点对点地完成销售,一般是“统一运输、集中仓储”的物流方式。

调研实录:

乐昌市廊田镇水稻种植基地2000亩,销往全省商会。

增城区小楼镇绿聚来公司1000亩迟菜心种植基地,销往超市、钱大妈或高端餐饮。

博罗县福田镇菜心种植合作社500亩,供香港菜市场。

新兴县天堂镇蔬菜种植基地500亩以上,供广州江南批发市场等。

博罗县福田镇蔬菜交易市场(项目组自摄)

(2)小规模种植与分散采购

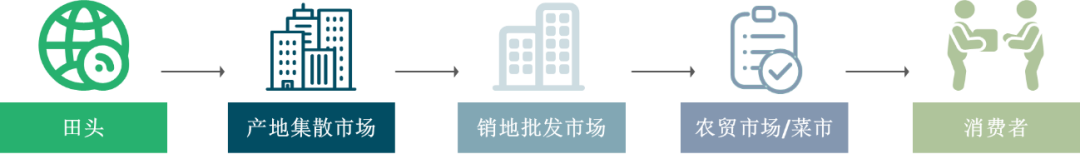

蔬菜小规模种植与分散采购模式下的流通路径为“田头→产地集散市场→销地批发市场→农贸市场→消费者”。

项目组自绘

这种模式的种植面积一般在5—30亩,通常不低于30亩,不超过100亩。小规模种植蔬菜的主体以职业农民为主,流通方向一般是经手菜贩子、菜家,再到农贸市场摊贩。

在蔬菜的采摘收集过程中,客户可以到田头直接采摘拉货,也可以由农民采摘后再拉去附近市场给收菜的人,如乐昌市廊田镇菜农、台山市都斛镇收菜人。在销售过程中,农民将菜卖给中间商(菜贩),中间商拉去附近集散市场进行分拣分级,并卖给不同的下家。在这些过程中,中间商通过差价获取收益,如博罗县义和镇新角村菜农在田头收购冬瓜的价格为6毛/斤,在本地市场销售价为1.5元/斤。

调研实录

乐昌市廊田镇豆角种植户全哥:全哥种植豆角的面积约1亩多地,一年可种三批。全哥的豆角基本是卖给“代收人”,即各个乡镇专门代收各类本地蔬菜的人。代收人通常会在村路边或者市场附近蹲点,对量稍大的农户的农产品进行收购。

韶关市华南农产品交易中心 陆经理:大棚蔬菜来自宁夏的菜心、河北、山东等全国各地,大约占50%,一般是固定摊位销售,通常是湖南、翁源、汕头的商户在这里卖。其次是从广州江南市场、东莞市场进货,约占30%。第三是本地菜占20%左右,来自韶关地区的农村地区,是收购代卖的人来卖菜,主要是在临时摊位。这些蔬菜一般会卖给超市、农贸市场、学校、单位等等。

乳源大桥镇市场 蔬菜摊贩:进货来源有三个,第一种是物品种类丰富的韶关批发市场,价格比乳源桂头批发市场便宜几毛钱,需要深夜12点多去进货。第二种是乳源桂头批发市场,需要在凌晨3点多进货,过了时间就没有批发的功能,变成了农贸市场。第三种是当地的种植户到市场进行售卖,这种蔬菜比较受到喜爱,区分批发市场的菜和本地菜的一个方式是否有泡沫箱装着。

乳源县大桥镇农贸市场(项目组自摄)

(3)零散种植与自产自销

零散种植与自产自销模式下的流通路径基本是“田头→农贸市场→消费者”。种植面积通常是2亩以内,种植主体主要为兼业农民,销售环节则基本是菜农自己收购、自己拉去附近市场摆卖。

项目组自绘

调研实录

茂名市电白区岭门镇市场:流动摊贩表示自产自销的都能售完,菜贩有时会卖不完,能继续卖的放泡沫箱加冰第二天继续卖,不能再卖的就扔掉。

(图片来源:项目组自摄)

03

发现与脑洞

1. 规模决定路径

由于资源禀赋所限和城镇化发展,广东省耕地总量小、分散、破碎。能够实现大规模种植和批量集中采购的蔬菜是很少的。我们通过对广东省两大本地蔬菜主产区的乡镇进行了访谈,发现80%以上的蔬菜是通过或大或小的种植主体,以自有渠道资源进行销售,形成了多层级分销,而当中的每一级经销商为了应对不确定性风险也会将成本加价到商品流通过程中。

调研实录:蔬菜基地的规模化种植情况

增城区小楼镇蔬菜种植规模:2022年小楼镇蔬菜种植面积约为59705亩,其中规模化种植的面积约为1200亩,规模化种植面积占2%;从产量来看,小楼镇蔬菜2022年产量15.02吨,其中,规模化种植的年产量300千克。即规模种植产量占比2.3%。

博罗县福田镇蔬菜种植规模:2022年福田镇的蔬菜种植面积约1.1万亩,其中,规模化种植(合作社或公司)的面积有2550亩(分别为甲农业公司400亩,乙农业公司250亩,A合作社500亩,B合作社1200亩,C合作社200亩),福田镇规模化种植面积约23.2%。

2. 蔬菜流通体系改造设想

改造的核心是要让农产品自种植后的第一个流通环节就要集中起来,并形成直链,更接近“以需定产”。而这个改造需要农产品流通数字化支持,也需要一个自下而上的组织主体。

案例借鉴:日本农协对农产品的高度组织化经验

日本的农协,实现了将生产端的散、小农户高度组织化的机制,发挥了真正的合作社的作用,并通过这种高度组织化的机制,增强上游种植农户的抗风险能力。

我们设想,如果能够在农产品产区地区,以一个村或周边几个村为单元,组建一个真正运作的合作社,由合作社负责统一收集本地及周边菜农的蔬菜,职业农民种的菜都输送给合作社。在产地,每个合作社配置一个田头市场(田头车间),内设冷库、包装机等生产资料,合作社统一进行分拣、分级、打包、保鲜。合作社赚取加工服务费,也为田头产品提供增值服务。做好产地初加工工作后,合作社统一运输配送给下游客户,即本地农贸市场、本地生鲜超市,形成一个更接近地产地销的模式。

团队人员:李敏胜、李乐洁、黄玫瑜、吴昕晖、欧嵘熹、邱思为、乐沙艳、谷宇、陈怡帆、莫凤连、邓鑫、刘锦锋、杜梦昭。

更多相关农贸市场阅读

(点击图片即可阅读)

版权声明

我们尊重版权,转载的文章均已注明作者和来源,转载文章版权属原作者所有。若涉及版权问题,敬请及时联系邮箱:524990185@qq.com

欢迎公众投稿,投稿邮箱:641176640@qq.com

请注明微信投稿字样

原文始发于微信公众号(城市化研究):【农贸市场】蔬菜的旅途:一棵菜的流通秘密

规划问道

规划问道