数据精英夏季特训营开车啦!

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,再减200元!

任选3套同报,再减360元!

任选4套同报,再减520元!

任选5套同报,再减700元!

任选6套同报,再减900元!

(以上优惠不包括营5和营14)

项目名称:基于AR技术的绿视率心理影响的量化研究-以居住区绿地为例

项目负责人:杨凡

依托单位:浙江农林大学

本研究基于计算机科学、环境科学、环境心理学等理论,首先通过调研杭州市23个各个年代建成的居住区,对居住区的绿视率水平及其分布特征有了相对准确和全面的认识后,选取其中具有代表性的场景样点,拍摄不同季相的绿视率全景影像,然后运用VR/AR技术,采用视频模拟的方式测量不同绿视率刺激下人体脑波变化的情况,进而分析总结绿视率的改变对人心理影响的作用规律。

本研究的主要结论如下:

1)杭州市居住区绿视率普遍分布于40%-65%之间,部分高品质的小区绿视率高于65%,居住区的绿视率与小区的绿化投入(房价)、建成时限等因素相关,此外和植物种类、植物层次结构、冬夏植物季相均存在密切联系。

2)杭州市绿视率年差值达到15%,完整植物结构能够提升居住区绿视率水平并增强季相变化。在居住区景观规划设计中应避免绿地破碎,应以10 年作为绿视率水平评估单位。

3)绿视率的脑波反应实验结果表明60%至80%的绿视率结合3 层植物结构是最适合人体右脑生理节律的场景,而最大程度安抚脑电波的场景是大于80%的绿视率结合2 层植物结构。此外,3 层植物结构具有相对优越性。

最后,研究认为60%绿视率可以作为绿视率分级指标之一。本研究发现了适合人体的绿视率和植物结构数量,进一步验证景观与人体健康的关系,也为居住区景观规划设计提供一定理论依据,有助于绿视率理论的完善,推动其作为新型城市绿地指标的建立。

项目结题成果报告

以下研究成果内容摘自项目结题成果报告。该项目报告共计21页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入 24626 ,即可获得报告全文PDF的下载方式:

(1)主要研究内容。

①国内外城市绿地绿视率研究的总体进展。

②)居住区绿视率的现状特征及其与植物季相、层次结构的关系

③居住区绿视率对人体脑波的影响及其主要植物影响因子研究。

(2)取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

在梳理国内外关于绿视率的研究进展方面,运用CiteSpace软件,以中国知网与WebofScience数据库中2000年以来共554 篇绿视率研究文献为基础,通过梳理、分析国内外绿视率研究现状与热点趋势总结得出以下四点结论1)绿视率于2012后进入研究视野,2017年后研究量明显上升;2)绿视率研究以中国作者群和高校为主,但未形成专一团队;3)中文文献关于绿视率的研究聚焦于城市街道,以城市评价和应用为核心和目的,而外文文献则聚焦于生态监测和分析;4)绿视率3大研究领域为城市绿化评价、人体健康效应和人居环境生态,研究热点集中于以自动化计算为主要特征的城市街道上,关于人体健康的研究将成为趋势所在。

对杭州各居住区的实地调研,监测其绿视率变化的季相规律和植物层次结构间的差异,选取杭州市内23个小区,共607个视点获取全景绿视率。

研究表明:

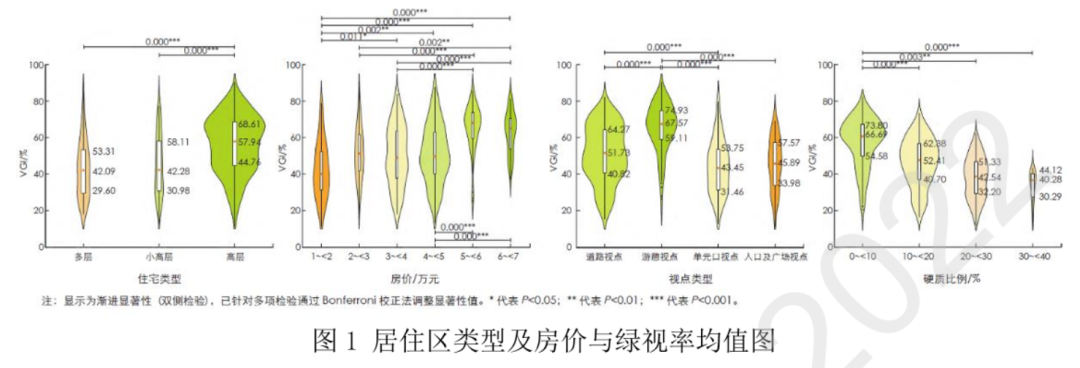

1)高层住宅具有更高水平绿视率;绿化投入影响的房价差异能够衡量居住区绿视率水平,其中超过5万/m2的住宅与其他组别均存在VGI的显著差异且其VGI突破65%(图1),以2万元/m2 和5万元/m2为节点,杭州市内居住区的VGI约为40%-65%。

2)游憩视点绿视率水平最高(60%-75%),但道路绿视率(40%-75%)更能代表居住区绿视率水平,而以硬质景观为主体的场景则更应注重绿化投入质量和个性化特征。

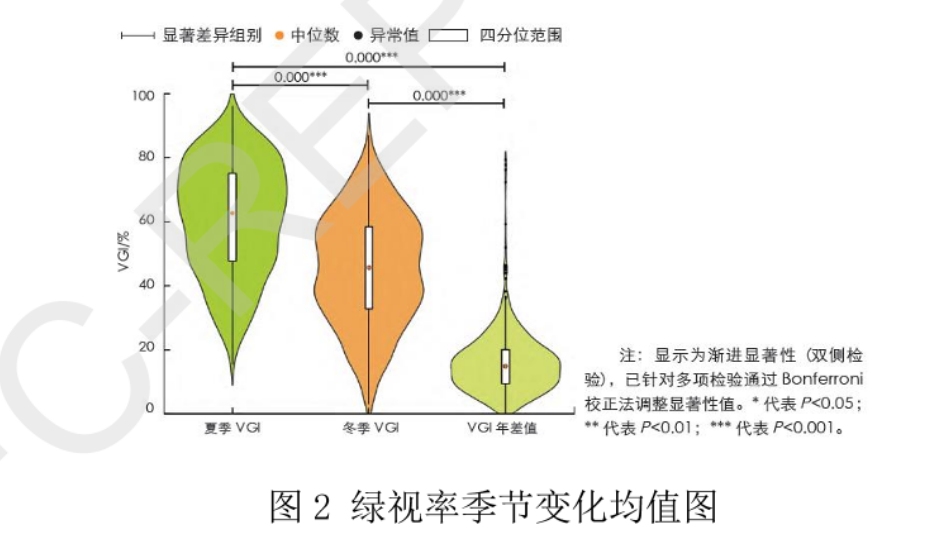

3)因受到植物季相变化的影响,居住区绿地的绿视率年差值达到15%,完整植物结构能够提升居住区绿视率水平并增强季相变化(如图2所示)。

4)植物种类数差异引起的VGI差在冬季更为明显;视野内至少有6种植物才能达到高VGI水平;如果对现有景观进行改造则视野内至少增加2种植物才能显著提升VGI(如图3所示)。

5)小区使用510年会最大体现居住区VGI水平差距,而10年可以作为居住区VGI水平评估单位:此外,冬季会使时间影响下的VGI差异缩小(如图4所示)。

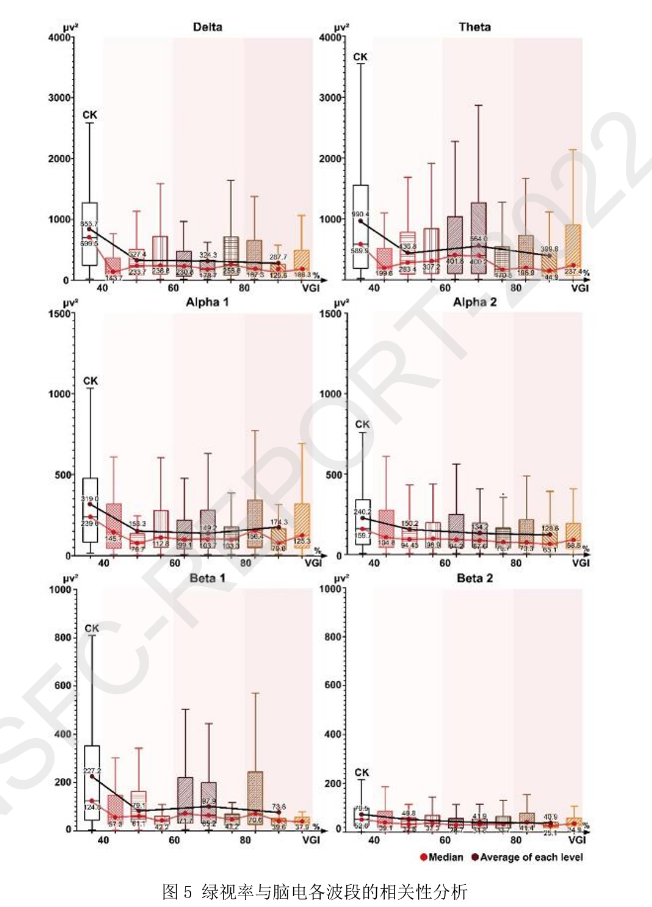

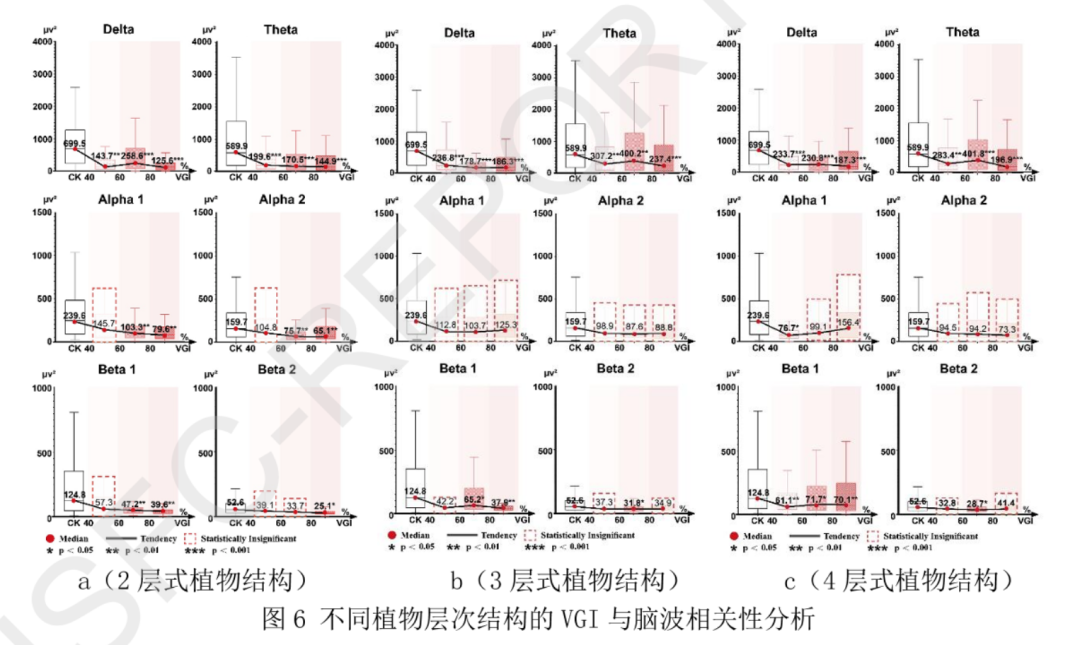

6)视野中绿地数量超过6块后VGI会处于较低水平,且其季节变化不明显,因此在规划设计中应避免使绿地过于分散或破碎;而仅由1块硬质分割,两侧为连续性完整绿地的情况,其 VGI 最高且不受季节影响;而针对现有景观进行改善,则至少需要合并2块绿地才能显著提升VGI。综合整理本次居住区绿地绿视率调研及分析的结果,实现了准确了解居住区绿地绿视率水平及其季节、空间分布、中 Delta减弱的平均程度最高。因此综合来看,绿视场景对 Delta 频带,即疲劳的降低效果最佳(如图5所示)。进一步研究植物的层次结构下的VGI与不同频段的脑波之间的相关性,我们总结发现:根据述3种不同数量植物结构的绿视率变化分析(图6所示),Delta和Theta对所有场景都呈现显著减弱,其中VGI对Delta(疲劳)的减弱效果最佳。60%至80%的VGI在大于2层植物结松时适合人体右脑生理节律,表现为Delta(疲劳)、Theta(抑郁)和Beta(警觉)的明显减弱,即总体趋势中推测的“积极脑波变化”。VGI大于80%结合2层与3层植物结构,以及40%至60%VGI结合4层植物结构,对脑波减弱效果最大。实验中我们还探究了在同等 VGI水平下,不同植物层次结构的绿化对人脑波的影响,结果表明根据绿视率的3个水平段下各个结构层的变化分析(图7所示),Delta和Theta在不同结构层次下都具有显著减弱,其中Delta(疲劳)的减弱效果最佳。在研究的绿视率范围中以60%为界呈现两种脑波变化情况:绿视率小于60%时,4层植物结构对脑波减弱程度和范围最大,3层植物结构最小,而2层结构相对适合人体大脑;绿视率大于60%时,2层植物结构减程度和范围最大;4层植物结构场景的减弱程度最小;3层植物结构场景最适合人体大脑。

总结居住区绿视率与脑波反应的实验结果,主要的研究结论如下:最适合人体右脑生理节律的居住区绿色空间是VGI达到60%至80%并结合3层植物结构层次,其中3层植物结构在不同绿视率水平下与其他数量的结构层次相比都更适合人体。而绿视率大于80%并结合2层植物结构能最大程度安抚脑波。此外,Delta和Theta在所有场景下都显著减弱。研究提出将60%纳入绿视率水平分级,认为今后居住区景观应达到60%VGI与3层植物结构。

……

还有更多成果内容,详见项目结题成果报告。该项目报告共计21页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入24626,即可获得报告全文PDF的下载方式。

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于AR技术的绿视率心理影响的量化研究-以居住区绿地为例丨城市数据派

规划问道

规划问道