写在前面

为探究不同城市轨道交通服务与人口分布和城市功能布局之间的关系,以北京、上海、广州、深圳、成都以及日本东京为对象,以距离和时间作为圈层划分依据对比分析了6个城市轨道交通覆盖人口的空间特征,研究了其与城市功能布局的耦合关系。进一步从输送能力的角度定量分析6个城市轨道交通运营组织与覆盖人口的关系。研究结果表明:轨道交通覆盖人口呈径向递减趋势;15 km圈层之外,中国5个城市轨道交通覆盖人口占区域内全部人口的比值已经低于10%,而东京仍旧高于20%;中国5个城市的主要功能区集中在城市中心区,东京的主要功能区分布较为分散但依旧拥有较高的轨道交通覆盖率,其对城市空间结构的支撑作用更加显著。6个城市轨道交通的输送能力与覆盖人口从整体上看均呈现正相关性,东京轨道交通的相关性体现为通过更加灵活的交路组织和运力分配实现供给与需求的匹配。

魏润斌

北京轨道交通路网管理有限公司 博士

研究背景

城市轨道交通是以人为载体的交通方式,其建设的合理与否以及运营效果的好坏均与车站周边覆盖的人口有直接关系。一方面,轨道交通的建设吸引城市人口向轨道交通沿线和车站聚集;另一方面,轨道交通沿线的人口又决定着轨道交通的行车组织[1-2]。因此,研究轨道交通与其覆盖人口之间的关系,对于轨道交通与城市高质量融合发展具有重要意义[3]。

既有研究多以轨道交通线网与人口职住的耦合关系为研究对象[4]。李元坤 等[5]分析了国内外典型城市的轨道交通线网规模与城市人口、就业岗位之间的关系,比较了亚洲和欧美城市的轨道交通线网密度与人口、就业岗位密度之间关系的差异。王楠 等[6]以中国主要城市为研究对象,以轨道交通覆盖人口比例作为指标,研究了轨道交通与职住之间的关系,分析了轨道交通覆盖通勤人口与轨道交通客运强度之间的关系。吴娇蓉 等[7]以上海市为例,从城市轨道交通走廊带的角度,研究了不同人口及就业岗位集聚密度等级下的居民出行特征。T. F. Li等[8]将网络定位数据与交通卡数据相结合,识别了轨道交通车站周围的职住关系,运用统计学方法分析了轨道交通车站周边常住人口与通勤客流的相关性。

部分学者则主要以轨道交通车站与周边人口特征之间的关系为研究对象[9]。S. Alquhtani 等[10]分析了美国达拉斯地铁车站与覆盖人口密度之间的相关性,探讨了城市中心、高速公路以及居民特征等因素对地铁车站覆盖人口的影响。H. X. Pan等[11]利用IC卡数据和手机信令数据分析了轨道交通车站的乘降量与车站周边就业人口、居住人口以及居民通勤距离等因素之间的关系,发现乘降量与就业密度和居民通勤距离呈现正相关性。

既有研究主要存在以下不足。1)绝大多数研究以单个城市作为研究对象,研究结果具有较大的局限性;由于不同城市数据统计口径和计算方法的不同难以进行相互之间的对比。2)既有研究大多考虑了城市形态和城市空间结构,但对于城市功能布局往往考虑不足。3)既有研究仅仅分析了轨道交通覆盖人口与车站乘降量的关系,较少有研究深入到行车组织层面。

鉴于此,本文以中国的北京、上海、广州、深圳、成都(分别简称北、上、广、深、蓉)以及日本东京作为研究对象,以城市轨道交通线网布局、覆盖人口及城市功能布局之间的关系为侧重点,对比基于距离圈层和基于时间圈层的轨道交通覆盖人口的空间特征,分析其与城市功能布局之间的耦合关系,并研究轨道交通覆盖人口与输送能力之间的关系。

数据说明

1

历史沿革

1)交通系统。

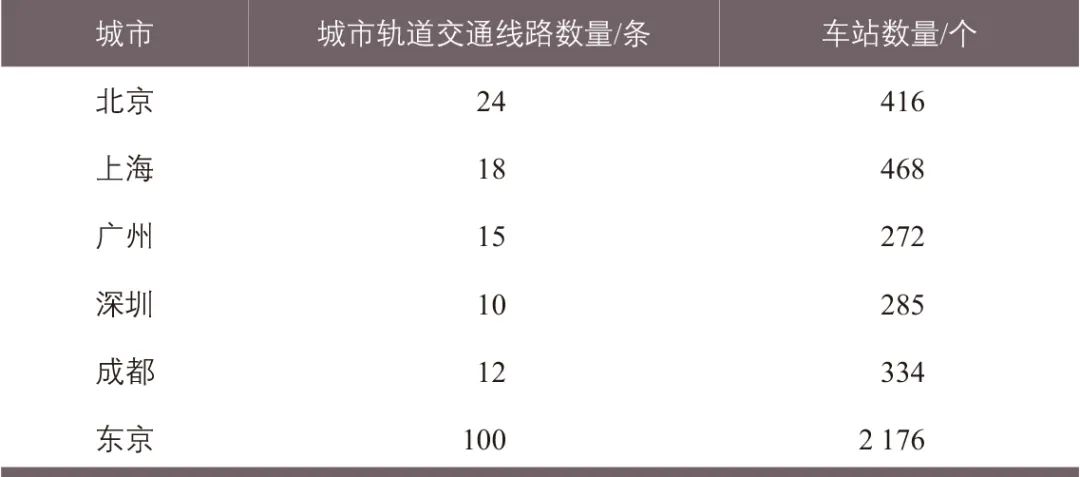

通过高德地图API获取2020年底6个城市正在运营的179条城市轨道交通线路与3 951个车站(见表1)。东京的轨道交通线路均以城市客运服务功能为主,其中地铁线路15条(包括东京地铁9条、都营地铁4条、横滨地铁2条)、JR线路27条、私铁线路58条(包括中低运量及第三部门铁道)。

表1 轨道交通运营情况

2)人口数据。

来源于2021年Worldpop(hub.worldpop.org)数据集,精度为100 m×100 m的栅格人口数据。

3)城市功能区。

中国5市的数据通过百度地图API获取,得到城市功能区边界共237条,包含所研究城市主要的就业集中区、居住集中区和商圈等。东京以重要功能节点所在町为单位的行政区作为边界。

轨道交通覆盖人口的空间特征

1

基于距离圈层的空间特征

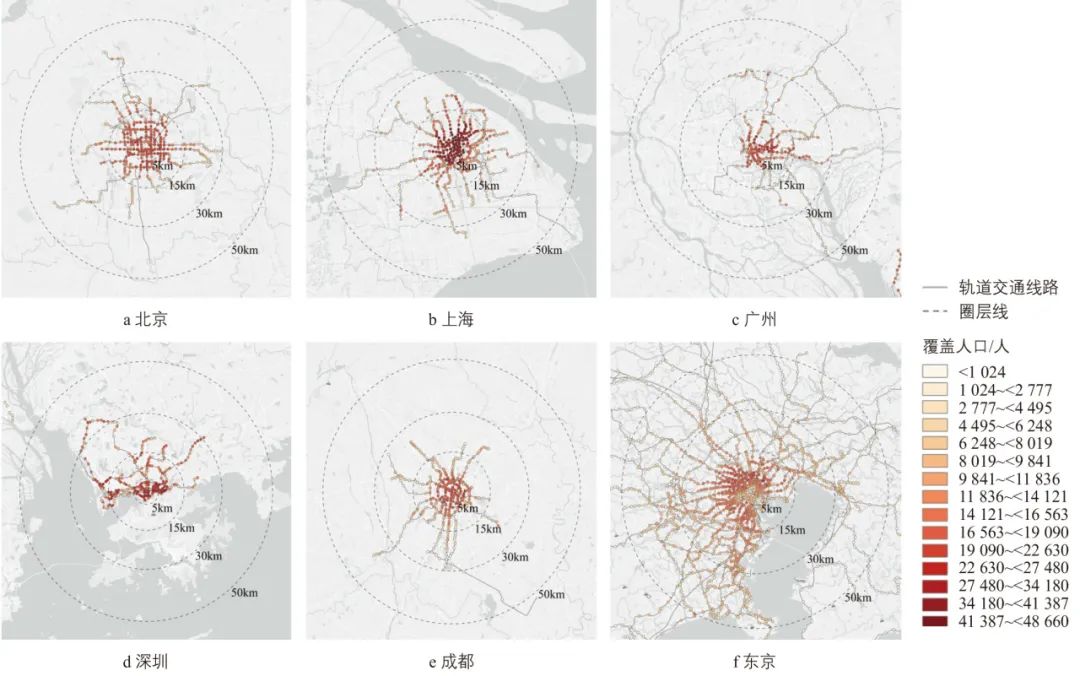

6个城市基于距离圈层的轨道交通覆盖人口的空间分布如图1所示,图中覆盖人口所在区域在本文中定义为以车站为圆心,半径为500 m的圆形区域[12],统计时已剔除重复区域,仅考虑轨道交通的一次吸引,未考虑其他交通方式的二次吸引。由于城市形态和发展水平的不同,轨道交通覆盖人口的空间特征具有明显的差异。从轨道交通网络形态上来看,北京、上海、成都和东京均为“摊大饼”式,由城市中心向四周扩散,而广州和深圳受到地理条件和行政区划的影响,由城市中心向一个方向扩散,形成扇形结构。

图1 基于距离圈层的轨道交通覆盖人口的空间分布

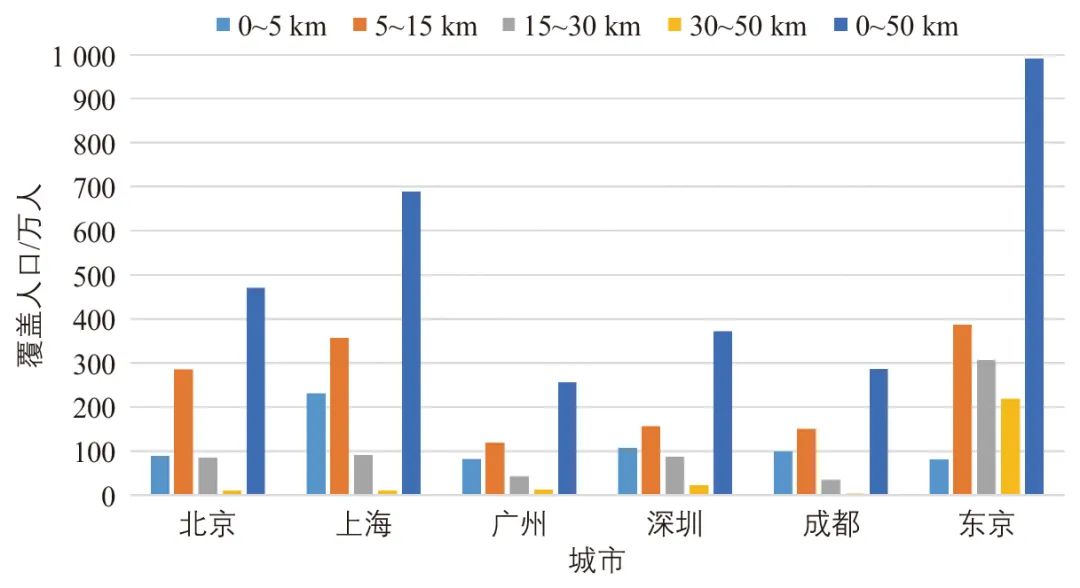

从覆盖人口的数量来看,北上广蓉均为中心密集,外围稀疏,而深圳没有明显的核心区域,高人口密度地区较为分散,东京则具有不同于中国城市的特征。各城市轨道交通覆盖人口最多的区域均为5~15 km之间(见图2a)。中国5市0~5 km圈层的覆盖人口均高于15~30 km圈层,覆盖人口最少的区域均在30~50 km圈层;而东京则是0~5 km圈层的覆盖人口最少,15~30 km圈层和30~50 km圈层仍然覆盖大量的人口。中国5市轨道交通覆盖人口占区域内全部人口的比值在15~30 km圈层和30~50 km圈层的平均值分别为9.7%和3.1%,而东京的值分别高达24.5%和17.8%(见图2b)。这说明中国城市轨道交通网络主要集中在城市核心区域,外围轨道交通车站数量较少,而东京在城市外围依旧拥有大量的轨道交通线路和车站。

a 覆盖人口数量

b 覆盖人口比例

图2 基于距离圈层的轨道交通覆盖人口的对比情况

2

基于时间圈层的空间特征

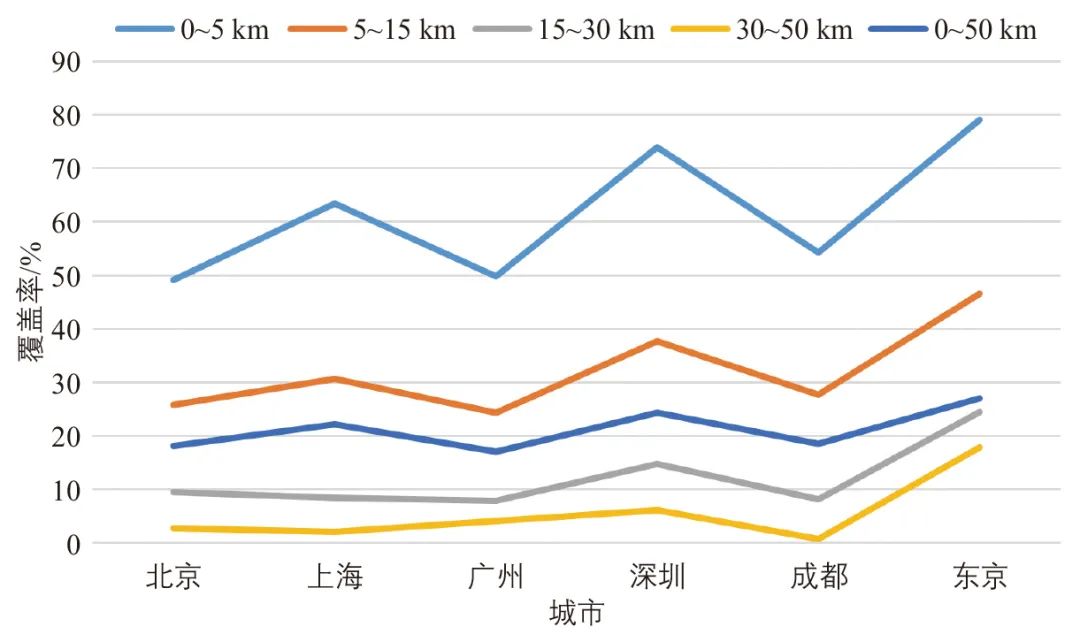

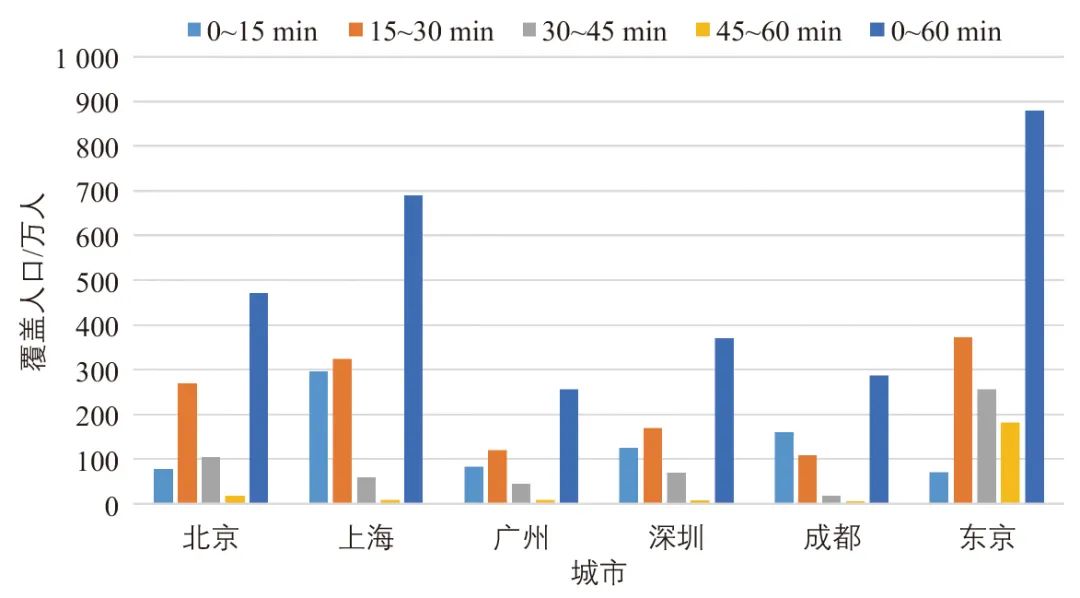

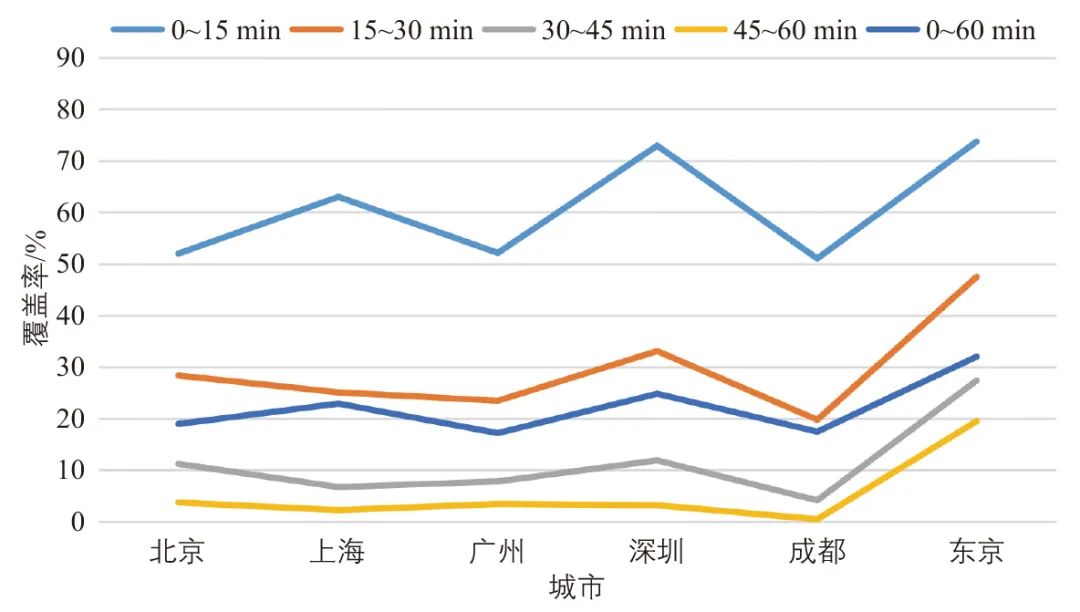

由于地理条件和发展理念的差异,并不是所有城市都可以均质地向四周发展,仅仅基于距离圈层来进行区域划分并不能很好地反映城市在不同方向发展中的异质性。因此,本文进一步分析基于时间圈层的区域划分方式,探究不同圈层下的轨道交通覆盖人口。基于时间圈层的城市轨道交通覆盖人口与基于距离圈层具有相似的空间特征,从绝对值来看,上海、广州、深圳均为15~30 min等时圈覆盖人口最多,0~15 min等时圈次之,30~45 min等时圈再次,45~60 min等时圈最少;北京的不同之处在于30~45 min等时圈覆盖人口高于0~15 min等时圈,而成都则恰好相反;东京则表现出与基于距离圈层完全相同的空间特征(见图3a)。从轨道交通覆盖人口的占比来看,中国城市在0~15 min等时圈与东京相近,但是随着区域扩大到城市外围,与东京的差距越来越大(见图3b)。

a 覆盖人口数量

b 覆盖人口比例

图3 基于时间圈层的城市轨道交通覆盖人口的对比情况

相较于中国城市,东京远郊区轨道交通更加发达的原因主要有两点。第一,东京郊区主要由私铁和JR铁路覆盖,这些线路大部分在20世纪中叶就修建完成,而中心城区的地铁则在20世纪80年代才开始大范围的建设。第二,东京郊区沿地铁线路的土地开发有很多法律法规的政策支撑,促进了郊区的发展。相关法律法规包括:1908年提出的《铁道经营法》推动了郊区铁路线路的建设;1958年提出的首次《首都圈整备计划》鼓励了城市外围卫星城市的建设;1969年提出的《城市更新法》促使多条私铁线路开通了直通运营和沿线土地调整;2002年的《都市再生特别措施法》支持重要地区的高强度复合功能更新升级,推进了站城一体化的发展;2016年提出的新版《首都圈整备计划》强调加强铁路线路的改造和维护。

3

轨道交通覆盖人口与城市功能布局的关系

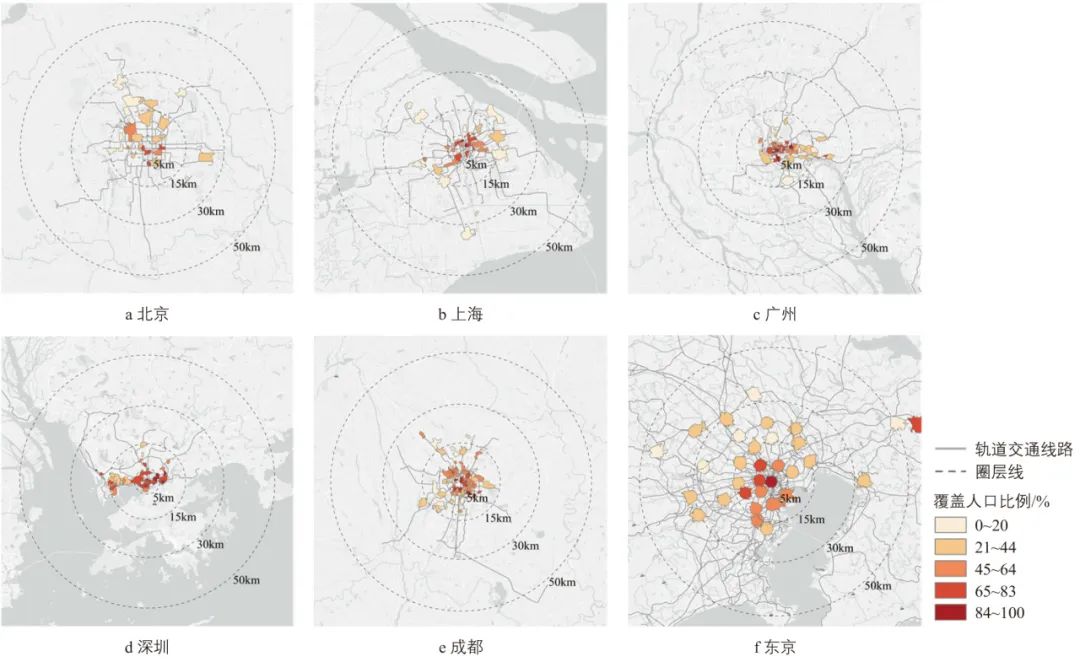

城市功能布局决定了城市人口的分布,因此分析城市主要功能区与轨道交通的耦合程度同样可以体现轨道交通覆盖人口的空间特征[13]。本文通过6个城市的主要商圈表征城市主要功能区,商圈的范围为以经济活动集中区为中心向四周辐射、包含其周边商务和居住的地理空间区域。中国城市的商圈均为各城市主要经济活动区域,东京的商圈是以重要功能区为中心向四周拓展而来。所选商圈的覆盖人口数约为全市人口的15%,这些商圈范围内的轨道交通车站覆盖人口在商圈覆盖人口中的占比分布如图4所示。中国城市的商圈分布相对集中在城市中心区及轨道交通沿线,广州、深圳和成都尤为明显,绝大部分的商圈集中在0~5 km圈层;北京和上海有部分商圈位于5~15 km圈层。而东京的商圈则相对分散,部分商圈位于30 km甚至是50 km圈层之外,这依赖于辐射范围更广的东京轨道交通系统。

图4 城市主要功能区的轨道交通覆盖人口占比分布

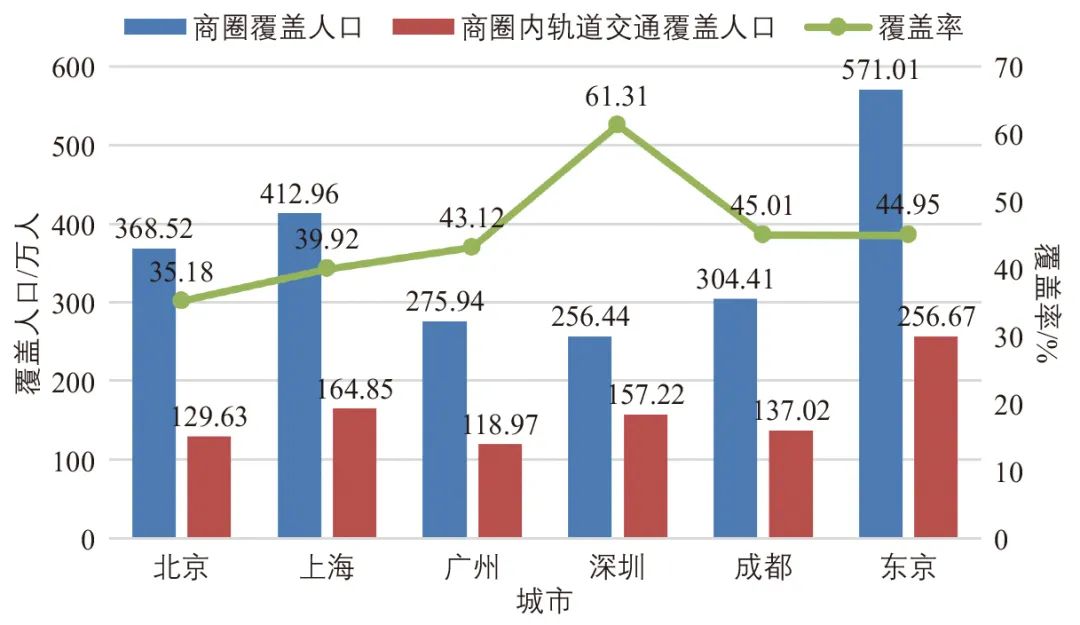

各城市商圈的轨道交通覆盖人口数量和覆盖率如图5所示。深圳商圈的轨道交通覆盖率最高,达到61.31%,这是因为深圳的商圈及轨道交通车站都紧密地集中在城市的核心区。虽然广州、成都和东京的覆盖率接近,均在45%左右,但从空间分布来看,广州和成都同样是因为商圈与轨道交通车站分布密集,而东京则是在较大的空间分布中通过高密度的轨道交通车站以及车站周边高密度的开发提高了轨道交通覆盖人口的数量。北京和上海的覆盖率均小于40%,主要原因是虽然轨道交通覆盖了城市外围的商圈,但是这些区域的轨道交通周边并没有大量人口的聚集,很多轨道交通车站覆盖人口的占比都小于20%。

图5 城市商圈的轨道交通覆盖人口数量和覆盖率

轨道交通覆盖人口与

输送能力的关系

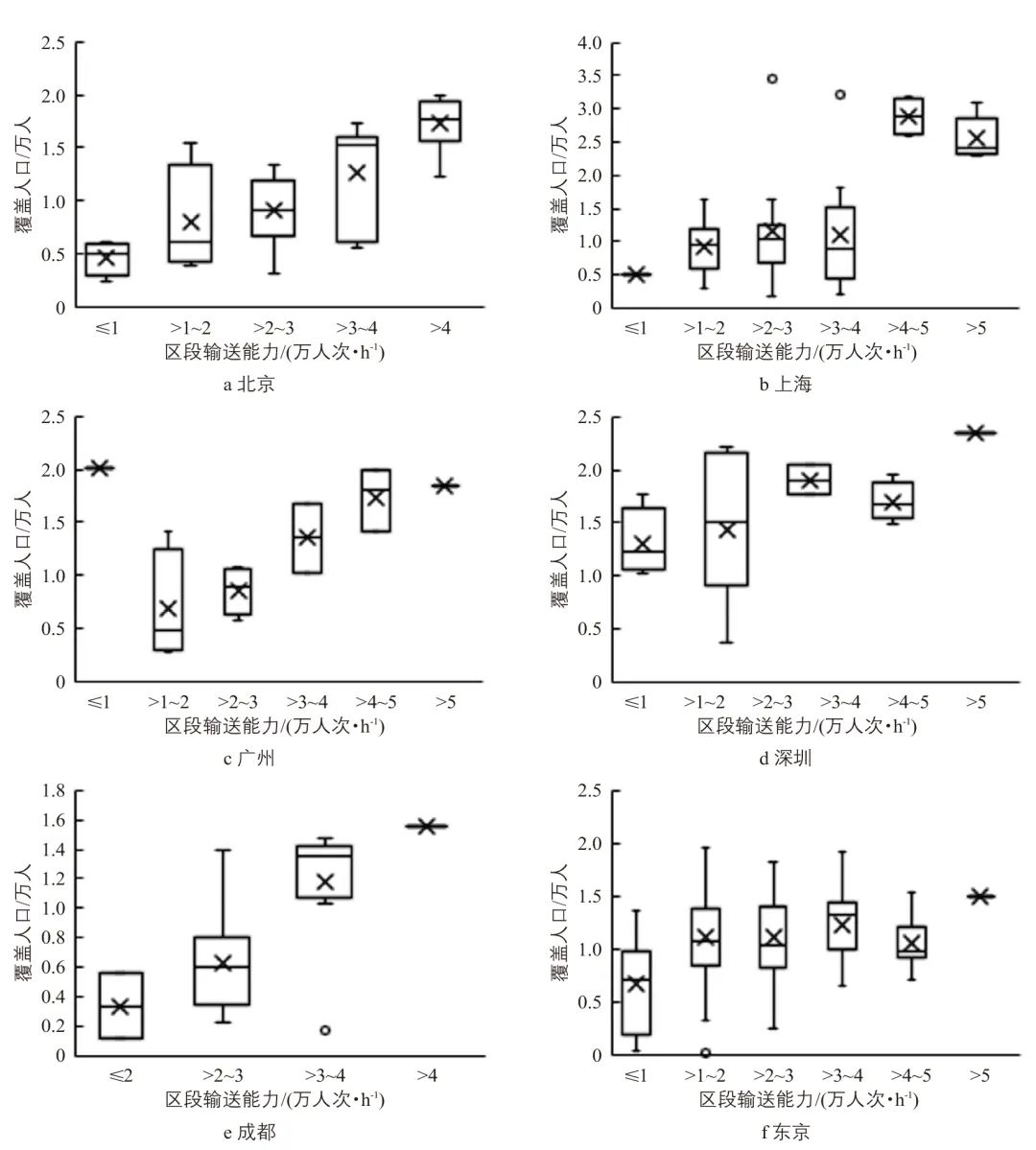

轨道交通输送能力与其覆盖人口具有紧密的关系,尤其是运营组织与人口的匹配程度更是直接反映了轨道交通的运营效果。因此,本节通过线路输送能力与区段输送能力对比分析6个城市轨道交通覆盖人口与输送能力的关系。线路输送能力是指城市轨道交通系统在某方向单位时间内所能运送的最大乘客数量,而区段输送能力是指在考虑需求空间分布的不均衡性后,区段某方向单位时间内所能运送的最大乘客数量。针对轨道交通多交路的运营模式,对于客流需求较多的区段,区段输送能力等于线路输送能力;而对于客流需求较少的区段,仅需要较小的输送能力即可满足客流需求,此时的输送能力为区段输送能力。因此,当线路为多交路运营时,本文按照交路的折返站点将线路分为多个区段,分别研究其输送能力。考虑不同线路的列车型号与定员等基础属性,统计各区段内所有车站覆盖人口的平均值,结果如图6所示。6个城市的区段输送能力与覆盖人口整体上都呈现正相关性,但具有三种不同的趋势。

图6 区段输送能力与平均覆盖人口的关系

1)以上海为例,区段输送能力存在明显的两个部分,当输送能力大于4万人次·h-1时,覆盖人口陡增,输送能力与覆盖人口的关系是非线性的。这是因为上海的客流通道和人口密集区非常集中,而部分新建的郊区线路客流效果较差,区段输送能力和覆盖人口均较低。

2)以北京、广州和成都为例,输送能力与覆盖人口基本呈现线性关系,其中广州在区段输送能力小于1万人次·h-1时存在覆盖人口异常之多的情况,这是因为广州市APM线虽然输送能力仅为4 550人次·h-1,但是由于位于城市的核心区,周围覆盖了大量的人口。输送能力与覆盖人口线性相关表示城市轨道交通的服务水平基本与客流需求相匹配,这与城市轨道交通线路大多集中在中心区和近郊区,较少有城市远郊区的外围线路有关。

3)以深圳和东京为例,输送能力高于一定的阈值之后,覆盖人口保持在较高的水平,输送能力与覆盖人口呈现一种类对数函数的关系。这是因为东京轨道交通具有很多城市外围线路,虽然线路的平均覆盖人口在不同的区段输送能力条件下均低于北京、上海等城市,但由于线路长、站点多的特点依旧需要较大的输送能力才能满足需求。同时东京复杂的交路组织形式也可以更好地服务于多样化的出行需求。深圳轨道交通沿线的人口密度较高,在输送能力较小时覆盖人口数量仍较高。

写在最后

本文选取北京、上海、广州、深圳、成都以及东京作为研究对象,对比分析各城市轨道交通覆盖人口的空间特征,主要结论如下:

1)不论是基于距离圈层抑或是基于时间圈层,轨道交通覆盖人口的空间分布均表现出相似的特征:在城市核心区,东京的覆盖人口与中国城市相比在数量上较低,但是覆盖率较高;而随着城市区域扩大到城市外围,东京轨道交通覆盖人口的数量和覆盖率都显著高于中国城市,且越远离城市中心差距越明显。因此,中国城市在中心区提供的轨道交通服务水平与东京大致相当,但在城市外围仍存在不小的差距。

2)从轨道交通覆盖人口与城市功能布局的关系来看,中国城市主要功能区分布相对集中在中心区及轨道交通沿线。东京的城市主要功能区虽然相对分散,但通过高密度的轨道交通车站以及车站周边高密度的开发提高了轨道交通覆盖人口的数量,其在商圈覆盖人口中的占比依旧达到44.95%。因此,相比中国城市,东京的轨道交通线网与城市功能布局更加融合,对城市空间结构拓展的支撑作用更加显著。

3)从整体上看,各城市的轨道交通输送能力与覆盖人口都呈现正相关性。其中,东京的相关性体现了通过更加灵活的轨道交通交路组织和运力分配实现供给与需求的匹配。借鉴东京的优秀经验,中国城市应以轨道交通廊道为骨架、以综合交通枢纽为节点改善城市空间结构和功能布局;以轨道交通及其他公共交通服务水平为依据,分布城市的居住与就业功能;以轨道交通服务与需求的匹配为目标,利用合理的运营组织方法配置输送能力。

《城市交通》2024年第1期刊载文章

作者:魏润斌,高顺祥,

许奇,贾顺平,毛保华

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024073期

编辑 | 张斯阳 周乐 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):魏润斌 | 北上广深蓉与东京轨道交通覆盖人口的比较分析

规划问道

规划问道