精华版

精华版

全文

全文

【摘要】近年来,“时间城市规划”等规划实践方式受到越来越多关注,试图以鲜明的时间要素(如15分钟步行时间)回应城市资源配置失效等问题。本文提出时间城市规划的一种新形式——城市生活时间规划。这类规划直接对城市时间系统进行规划和调控,即按照城市的生活时间需求,将城市的生活时间资源或供给按照一定的时间布局方式进行配置,以促进城市不同个体的生活时间需求与城市生活时间资源、布局的协调,最终实现居民生活质量的提升;其具体内容包括统筹城市总体时间资源、调整城市时空间结构的全局性规划,为落实总体规划目标而进行城市设施运营时间的调控,以及直接引导和干预个体生活时间利用的新型规划措施。本文系统阐述了城市生活时间规划的概念与目标,并论述了在多源数据支撑下开展城市总体生活时间规划、城市设施运营时间规划、居民个体时间利用规划的具体方法。本文旨在推动对城市生活时间研究及其规划的关注,为新发展背景、新技术条件下促进城市高质量发展和资源的精细化配置提供参考。

随着国内外城市空间与功能的持续扩张、交通设施与服务等移动性资源的多样化、信息通信技术在日常生活中的深度嵌入,城市居民的流动性不断增加,日常生活活动与空间区位的解耦加速,生活时间节奏日趋复杂和分化,极端通勤、设施供给不足、城市活力丧失等城市资源配置失效的问题给传统的城市规划带来严峻挑战。这些变化凸显了合理配置城市资源、精细应对居民生活需求的重要性。在此背景下,“时间城市规划”等新的规划实践方式应运而生,试图以鲜明的时间要素(如15分钟步行时间)回应居民生活需求、落实精细化的空间规划措施。法国自1990年代起积极开展“15分钟城市”(ville du quart d’ heure)的空间规划模式,以步行可达范围为空间单元打造适宜日常生活的城市社区。在我国,作为国土空间规划在微观社区层面的落脚点,社区生活圈规划得到学界和规划业界的关注。学者基于居民行为数据划分弹性的区带,根据不同活动的时空需求有针对性地配置城市设施,涌现出一批具有创新性和借鉴价值的研究。这些新的实践改变了过去从设施空间供给视角出发的规划方式,重视居民日常活动的实际需求及其在时空间上的表征,通过更为精细化的空间规划手段予以响应。

然而,时间城市规划的现有实践大多仍着眼于土地利用的调整,以空间规模的测算为出发点,以设施的空间布局为实现形式。这些实践并未完全从使用时间的角度测算设施的需求规模、从城市时间资源的角度评估供给能力,未考虑设施的时间布局上是否吻合居民的生活时间节奏。因此,现有的规划仍未能实现时空资源的最优配置,造成时间供给与需求的失配(如部分地区公共服务闲置、而部分人群的活动需求未得到满足)或不同地区时间节奏失衡(如城市中心高峰时段活动需求过分集中、郊区新就业中心在休息时段缺少活力)等问题。如何改进现有的城市规划囿于空间布局的局限性,已成为当代城市规划亟待解决的问题。

本文提出以“城市生活时间”为抓手,探索直面城市时间系统的新规划模式。城市生活时间以居民工作通勤、购物休闲、就医上学等日常活动为核心,在城市时间系统的各类时间中与城市居民的生活质量密切相关,长期以来一直是西方发达国家衡量居民生活品质和经济社会发展质量的重要指标,因此可作为改进城市规划模式的切入点。20世纪后期,以生活设施的时间调整为主要内容的城市时间政策在意大利等欧洲国家兴起,为通过公共政策和规划等手段系统改善城市居民的生活时间积累了一定经验。但目前,国内外尚未建立成体系的城市生活时间规划,有关城市生活时间规划的讨论也还停留在概念阶段,其具体目标、内容、方法与实施手段、保障措施等都有待建立。

本文倡导的“城市生活时间规划”可视为时间城市规划的一种新形式。二者均以鲜明的时间色彩回应了针对居民生活需求而落实的精细化的规划措施,但区别在于:时间城市规划的现有实践大多仍以设施的空间布局为实现形式,而城市生活时间规划是直面城市时间系统的新规划模式。可以认为,虽然传统的城市规划理论中也有时间的要素,如城市意象等规划设计理论中对空间的秩序性与功能流线的考虑,以及行动规划等规划实施理论中对于规划目标的阶段性、规划编制与修订的动态性等方面的考虑,但现有城市规划理论中的“时间”并非规划的核心对象,而城市生活时间规划将时间视为城市结构的一部分进行直接干预和调整,是真正意义的时间规划。

早在工业革命初期,学者就利用生活时间分配的资料,研究劳动者工作时间与闲暇时间的变化,揭示工人阶级生活时间被剥夺的状况,作为推动社会变革的理论依据。自20世纪中期以来,美国、英国、日本等国家的政府、媒体以及科研机构开展了多次规模不等的生活时间利用调查,特别关注劳动力市场变化、双职工家庭中的工作—生活平衡等问题,为相关政策提供依据。

目前,城市生活时间的研究在城市公共政策和规划中的应用,大多为利用研究成果间接地指导用地和设施的空间布局。相对而言,直接面向城市生活时间的政策与规划相对较少,典型案例是意大利的城市时间政策应用。

总体上,意大利等国家的城市时间政策聚焦城市设施的运营时间调控,为城市生活时间规划的编制与实施积累了良好的经验。然而,城市生活时间规划的内容不应局限于城市设施运营时间的调控。城市中个人活动、家庭活动、组织活动、企业活动之间一直在相互作用,共同构成城市的活动系统;城市中每一项活动时间的变化,都将在一定程度上影响系统中其他组成部分的时空间特征。例如:针对单一设施的运营时间调整,将会引起设施的使用者与经营者的个人生活活动企划改变以及设施周边交通组织变化等的连带反应。因此,除了针对特定设施运营时间的调控,还应当有统筹城市总体时间资源以及调整城市时空间结构的全局性、战略性、结构性的规划,后者为前者提供上位指导和基本依据,前者作为后者实施落地的主要抓手。

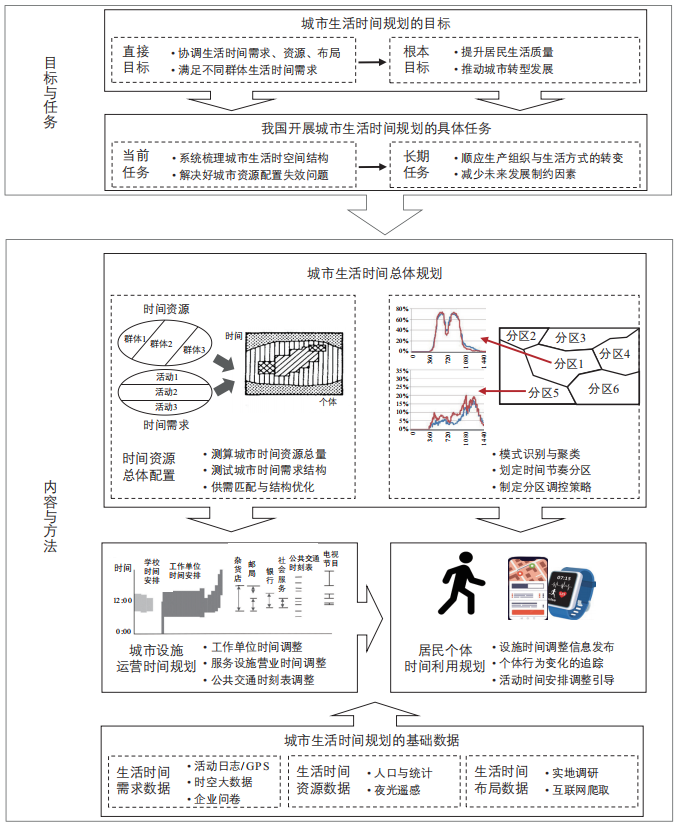

图1 城市生活时间规划的目标、内容与方法

城市生活时间是指城市居民进行工作通勤、购物休闲、就医上学等日常生活活动所利用的时间,这些时间均与城市居民的生活质量密切相关。城市生活时间规划是直面城市生活时间的规划,配合社区生活圈规划等其他时间城市规划措施,合理配置城市时间资源,调控城市各组团的时间节奏,调整城市设施运营时间和个人生活时间利用。

参考哈格斯特朗及其创立的隆德学派于1970年代提出的城市生活时间分配模型,本文对城市生活时间规划中的核心概念作如下说明。

(1)城市生活时间资源(城市生活时间供给):根据时间地理学的观点,时间具有资源属性。一个社会中,所有个体可利用于日常生活活动的时间构成了总体的生活时间资源,这一资源承载了全社会各类生产、生活活动,是这些活动得以发生的物质基础和必要条件,决定了活动规模的上限,也决定了社会的总体发展目标是否能实现。城市生活时间资源即城市生活时间规划中的供给方。

(2)城市生活时间需求:指各类企业和公共机构以及广大家庭中需要开展的活动。全社会中所有生产、消费等活动都可以换算成时间需求,各类活动能否有效开展,取决于是否有足够的时间资源支撑其需求。

(3)城市生活时间布局:指城市中各个工作单位、服务设施(如学校、商业设施、公共交通等)和个人(家庭)的时间安排。

城市生活时间规划的直接目标是协调不同个体的生活时间需求与城市生活时间资源、布局之间的关系,即将有限的生活时间资源进行公平、合理的配置,在实现城市发展目标的同时尽可能满足不同群体的生活需求。根据城市生活时间的理论和研究,城市的时间性(城市的生活时间资源的配置与布局)通常深受社会主流群体支配,弱势群体的个人生活时间需求在其中往往被边缘化。因此,城市生活时间规划公共政策应关注并协调城市时间与弱势群体的个人生活时间的关系,避免社会不平等的加剧。城市生活时间规划的根本目标是提升居民生活质量,切实提升居民生活质量与幸福感,最终提升城市品质、推动转型发展。

城市生活时间规划的基础数据包括生活时间需求、生活时间供给(资源)、生活时间布局三方面的数据。其中,生活时间需求即家庭、企业或公共机构中需要开展的活动,可通过居民活动日志或GPS调查、手机信令数据等时空大数据、企业问卷调查和访谈等方式获取。生活时间供给(资源)即城市中所有的个体每天拥有的时间总和,通过对城市人口现状及未来增长的分析来测算。生活时间布局即工作单位的时间安排以及各类服务设施、交通设施的运营时间,可通过实地调查等方式获取。近年来,学者利用从互联网抓取的含营业时间的地理兴趣点(POI: Point of Interest)数据、实时公交数据等新的数据源,获取了更精确的设施运营时间信息,并应用于时空可达性等研究中。例如:陈梓烽和叶嘉安应用从大众点评网抓取的商业设施营业时间信息测度设施的时空可达性;李和米勒应用从谷歌公交软件获取的实时公交大数据,将居民在不同时刻、不同的公交站点等候公交的时间以及在公交车辆上的实际出行时间作为时空可达性测度的参数。这些新数据源能够便捷地为城市生活时间规划提供较为精确的生活时间布局数据,有利于城市生活时间规划的实施与推广。

城市时间资源的总体配置是指通过对生活时间进行合理的调控优化城市时间资源的配置,保证有足够的时间资源支撑社会发展的目标。参考哈格斯特朗及其创立的隆德学派进一步提出的城市生活时间分配的理论模型,本文系统提出城市生活时间规划中城市时间资源配置的具体方法。首先根据城市人口特征,测算城市的生活时间资源数量及其分布;然后根据城市中各类企业和公共机构以及广大家庭中需要开展的活动,测算城市中各类活动(如生产活动、生活活动等)的时间需求;最后按照城市中各个工作单位、学校、服务设施、公共交通设施等的时间安排,将城市生活时间需求与资源进行匹配。在这种规划模式下,城市规划者可通过各部门时间资源配置的结构优化,即围绕城市的经济、社会、生态环境发展目标,合理增加战略性新兴产业等生产活动的时间资源配置,优化调整居民生活活动的时间资源配置,减少高污染、高耗能、高排放活动的时间预算,实现时间资源结构的综合优化。

城市时间节奏的分区调控是指协调各方的时间节奏或时间安排,以保障日常生活活动的效率。在城市生活时间规划中,不仅需要考虑生活时间在数量上的供需平衡,还需强调不同个体的生活时间节奏的协调,以避免人群在特定的时空间过于集中而造成拥挤、拥堵等问题,影响个体日常活动与出行的效率。

城市总体生活时间规划需要以城市设施运营时间调整为抓手。时间资源能否有效分配给特定的活动,还有赖于城市中是否能够提供相应的活动机会。例如:设施的营业与否将决定个人时间资源能否分配给设施中的活动。已有的研究表明,城市中的弱势群体(如长距离通勤的低收入居民、双职工家庭中的女性)往往需要花费更多的时间承担维持生计与维护生活的强制性活动(如工作、接送子女、家务活动等)以及完成通勤等空间移动,因此没有足够时间与其他群体平等地享用城市的公共服务等资源,从而面临时空间机会被剥夺的困境。因此,城市生活时间规划的另一项重要内容是针对工作时间、服务设施运营时间、公共交通运营安排等特定类型的生活时间进行调整,增加个体有效利用时间资源充分使用城市设施的机会,满足不同家庭与个体的日常生活需要。具体规划内容包括以下三方面。

(1)对工作时间的调整,即通过调整上下班时间或提高工作时间的灵活性,减少工作时间对个人日常活动的制约,增加休闲等非工作活动的参与。自1980年代以来,随着互联网技术的兴起与后福特制生产模式的推广,西方国家越来越多的企业(特别是高新技术企业)实行更灵活的工作时间安排,如英国约12.6%的全职就业者可以弹性地选择上班时间(2019年数据)【数据来源 :https://www.statista.com/topics/6419/flexible-working-in-the-uk/】。这些政策实践表明,通过工作时间的规划增加工作时间的灵活性,能有效促进城市居民(特别是双职工家庭中的女性)的工作时间和生活时间的协调。

(2)对城市服务设施的时间规划是对商业、教育、医疗、政府服务等各类公共服务及设施的运营时间进行调整,以增加城市居民在时空制约下使用服务设施的机会,推进服务设施的公平配置的可能性。这一规划措施的必要性,已在大量有关设施时空可达性的研究中得到验证:即使居住地附近有服务设施(即空间上邻近),但如果服务设施的运营时间位于个体时空棱柱以外,那么个体对该设施不具有时空可达性,因此城市服务设施的配置需要同时考虑空间布局和运营时间安排。意大利等国家自1980年代开始实施的城市时间政策,即以城市服务设施时间的调整为主要内容,如博尔扎诺自2005年起实施的《综合性城市时间规划》(Bolzano Integrated Time Plan),通过调控商业、儿童保育设施、医疗设施、市政服务设施等的运营时间,以及推进学校体育场地的弹性对外开放,实现时间资源的公平分配。这些规划实践被认为能有效增进城市居民(特别是女性居民)使用设施的机会,平衡工作活动与家庭照料、休闲等非工作活动的时间分配。

上述城市生活时间规划的落实对象为城市地域或城市设施,仍具有传统空间规划的色彩。城市生活时间规划中还需要有直接落实到个人生活时间的新规划形式,即利用移动互联网平台等技术手段,直接调控个人的日常生活时间,从时间需求的根源出发自下而上地调整城市时空间结构,配合前述各类城市生活时间规划手段,共同促进城市时间资源的优化配置。

本文提出了时间城市规划的一种新形式——城市生活时间规划,并系统阐述了其概念、目标、内容与方法。笔者指出,为了应对居民流动性不断增加、时空间需求日趋复杂和分化的城市发展趋势,国内外在传统空间规划手段中强化了时间要素;然而,这些规划措施仍然着眼于空间的调整,未能实现时间资源的最优配置。本文倡导的“城市生活时间规划”则是直面城市时间系统的新规划模式,旨在促进城市不同个体的生活时间需求与城市生活时间资源、布局的协调,最终实现居民生活质量的提升。城市生活时间规划的具体内容包括:在多源数据支撑下,通过全局性规划统筹城市总体时间资源、调整城市时空间结构,并通过城市设施运营时间调控、个体生活时间利用规划来落实总体规划目标。

当前,国内外城市规划仍然以空间布局为核心内容,对时间城市规划乃至城市生活时间规划的重视仍有待国内外同行的共同推进。但可以预见,城市生活时间规划在未来将有良好的应用前景。近年来,信息通信技术与人工智能技术的发展极大地改变了居民日常生活。电子商务、数字办公、共享出行服务等数字平台塑造了线上与线下密切互动的新生活方式,一方面进一步促进了日常生活活动与空间区位的解耦,减少居民对于实体设施的依赖;另一方面催生了新的空间资源需求(如在内容型社交电商等平台支撑下,“网红打卡”“城市漫步”等行为对城市空间产生了新的需求)。除了数字平台,智能家居、无人驾驶汽车等智能化技术产品的使用,衍生了远程智能控制、移动办公等新的生活活动场景,将进一步重构个体与空间的交互模式,模糊各类活动的界限(特别是工作活动将更多地与家庭生活交织)。总体上,传统区位论视角下的空间决策理论难以充分解释信息通信技术与人工智能技术影响下的新行为现象。与传统空间规划相比,城市生活时间规划重视对个体时空间行为规律及其变化的研究,在应对新的技术背景下的城市社会问题方面具备了明显的优势;同时城市生活时间规划也需要在理论和方法上不断追踪新技术影响下的生活方式重构,通过自身精细化的规划干预手段予以及时回应。

延伸阅读

编辑 | 顾春雪

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市生活时间规划的目标、内容与方法【2024.3期优先看 · 主题】

规划问道

规划问道