朝向乡村女性的文化尊重:

乡村女性艺术研究初探

(下)

乔晓光

4. 乡村剪纸传承人群与天才“剪花娘子”现象

20世纪八十年代初,民族文化复兴背景下的“民间美术热”思潮,推动了民间剪纸走出乡村登上主流文化的舞台,也影响和引导了乡村妇女传承人群为艺术展览和文化活动创作的热情。不同的社会需求和艺术服务对象的变化,深刻影响了昔日传统剪纸的叙事主题和艺术风格,一些地域性习俗文化约定俗成的东西被打破,传统剪纸元素的使用不在受民俗功能的约束,不断增大的剪纸尺寸和新生活题材的表现,反映出城市文化展示空间的需求和审美影响,乡村剪纸的传统开始悄然进入了一个前所未有的流变期。

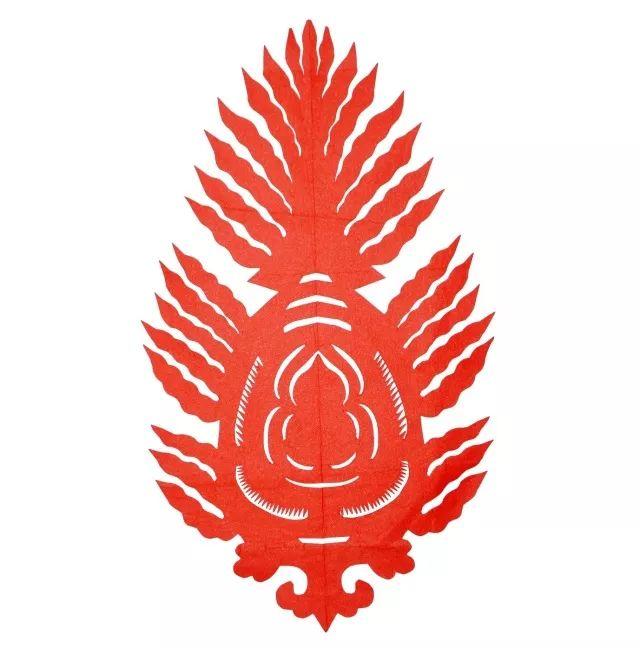

图11/牡丹佛手 郭佩珍 2004年

20世纪八十年代是改革开放的初期,文革结束后百废待兴。党的十一届三中全会提出了弘扬民族文化,提高全民族文化素质的文化战略,来自全社会的民族文化振兴的热情成为一种潮流,这也是中国乡村基层群众文化工作最活跃的时期,许多民间美术传统就是那个时期被县文化馆美术干部到乡村采风发现的。20世纪八十年代的社会体制还处在计划经济时代,在国家文化系统的体制管理中,自上而下的全国文化工作开展的规模都很大,同时,十分重视基层文化工作的普及开展,重视群众文化工作的覆盖面和影响力。文化部还组织了许多全国性的民间艺术工作方面的评选活动。许多民间美术展览及文化宣传等工作,是由各省组织本省各地区的资源和力量来完成的,当时的民间美术展览中,剪纸、刺绣、年画是比较活跃的展示类型。因为剪纸在民间十分普及,剪纸生动质朴的艺术语言受到广泛的欢迎。一方水土生养一方剪纸风格,在生活土壤上生长存活的剪纸传统,散发着浓郁的生活气息,民间剪纸引起了美术界的关注与推崇,成为开放时代本土“现代性”的一个新发现。

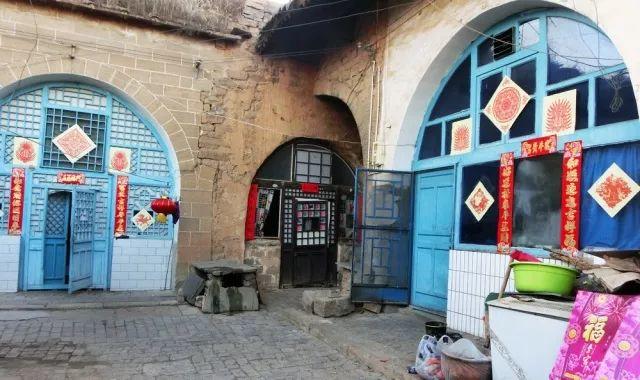

由于剪纸在日常生活中的普遍性,在北方乡村几乎每个妇女都会剪纸,陕北俗语曰:“会生娃的,就会剪花”。北方乡村妇女是一个庞大的剪纸传承人群,由于北方传统年节中家家户户要贴窗花,要用剪纸装扮房间,剪神幔花、炕围花、顶棚花等,所以,每个家庭的窗户上和房屋里装扮的剪纸,就是每家妇女手艺的呈现,也是每家女人的“门面”。陕北乡村里把剪花好的妇女称为“花匠”,被称为“花匠”的妇女,往往是那些肚里古花样多,铰剪纸手艺精湛的女人。剪纸也体现着一个女人的人格价值,剪花好的女人会受到妇女们的尊重。北方许多节日中都习惯使用剪纸,象清明、端午、十月鬼节、春节等,还有婚、丧俗中也使用剪纸。日常生活的需求造就了北方乡村庞大的女性剪纸传承人群。

图12/虎 郭佩珍 2010年

在北方的村庄里,乡村妇女群体即是剪纸的主体传承人群,这是一个与生活融为一体的手工艺术实践群体。象丹纳《艺术哲学》中描述的一样,天才像一棵树上的树冠顶尖,天才是少数的,是在整个大树的枝叶中生长出来的,没有大树也不会产生天才。中国剪纸的普遍性蕴含着深厚的本原文化,这也是靳之林先生在中国乡村女性剪纸艺术中的重要发现。在中国民间美术的各个门类中,只有剪纸这个物种的文化普遍性,造就出如此众多的天才“剪花娘子”。但中国南北方的剪纸传统是有差异的,在西南地区一些少数民族乡村,乡村妇女人人会刺绣,但会刺绣的妇女绝大部分不会剪纸,三里五乡只有少数几个妇女会剪纸,她们把剪的花样拿到集市上去售卖,刺绣用的花样都是从集市上传出去的。西南少数民族乡村的剪纸用途不像北方乡村那么广泛,除去刺绣用的花样,男性鬼师做巫俗仪式时也使用剪纸,这类剪纸比较简单,常用折剪的方式剪挂千形式的拉手人人纹样、几何纹饰或单独的人形。许多民族乡村丧俗的纸扎制作中也使用了剪纸。贵州黔东南地区的苗族,其剪纸的艺术风格独特,文化叙事古朴神秘。苗族刺绣是穿在身上的史书,其纹饰谱系尤为独特。传统生活中苗族村塞里的妇女人人会刺绣,许多妇女会画刺绣图样。传统生活中年长的苗族妇女,大都熟悉刺绣花样中的纹样故事,许多纹样的内涵正是口传的民族传说故事。

图13/石榴 郭佩珍 2013年

无论是南方或北方,天才的“剪花娘子”,总是那些有生活阅历和能力干练的女人。陕北俗话说,女人成熟要过三关,一是结婚关;二是生育关;三是娘家父母老人亡故关。结婚是从女孩成为女人的开始;生育是女人生命内涵最本质的体现,也是初为人母的开始;娘家父母亡故,不仅是失去亲人的悲痛,更重要的是一种血亲家族生命情感依托的消失。乡村女人的精神世界,正是在这些接连不断的生与死的仪式和习俗生活中成熟起来的。那些经历了女人三关的天才“剪花娘子”,晚年又回到本性的天然之中。生活的磨励与人性的返朴归真,几十年剪花技艺重复实践的炉火纯青,这一切,使那些高龄的天才传承人,进入了一个艺术生命的自由天地,艺术与人已混然一体。这些天才“剪花娘子”的创造,她们个性化的剪纸艺术为我们带来一个全新的世界,他们是剪纸艺术的开拓者。如库淑兰的彩色套贴剪纸;高凤莲推剪方法的大型剪纸创作;张林召、王继汝“晚年变法”的简约写意风格;彭粉女独特的剪纸“生肖树”;苏兰花古朴的剪纸戏曲人物;郭佩珍表现个体命运的生活长卷,都是这个时代最真切感人和最赋天才创造力的艺术。

20世纪80年代改革开放以来,农村与农民的生活在发生着前所未有的变化,老一辈剪纸传承人正是在大的时代变革中,开始了她们脱离民俗需求的剪纸艺术创作。新的文化需求与新的生活题材,这些都为传统剪纸的发展带来了机遇与活力,这也是乡村剪纸传统开始出现“美术化”趋向的一个成因。库淑兰、高凤莲、郭佩珍就是这一代人中的典型。我们记录下这一代人的剪花故事,也是记录下一个变革时代的乡村女性艺术足迹。

5. 郭佩珍剪纸艺术个案研究

乡村女性艺术研究,首先要把研究的传承人还原到她生存的活态文化生态中去,只有在她生活的语境中,我们才能更直接深入的靠近事实的观察与发现。而传承人在她自己的生活语境中,才会有自然和贴近内心的讲述。口述史的调查方法是最基本的方法,首先是围绕传承人生活阅历和师承及从艺经历的调查。调查的对象不仅是个体传承人,也要多层次的关注到乡村女性群体,以及所生活社区的整体文化背景。其次,是有关传统剪纸文化谱系和剪纸图像的发掘整理与研究,这个调查对象同样是多层次的,乡村女性剪纸艺术谱系及剪纸图像研究,首先是社区公共性群体文化程式与相关口传文化的调查与发掘。剪纸文化程式的生成,并不源自艺术需求,要回到乡村日常生存的信仰与生活情感需求中去发现。同样,对于剪纸图像,无论是图像志,还是图像史,都涉及到群体化的图像文化母题的认同和基本的文化类型,也涉及个体性的纹饰与图像的添加与再创造。谱系与图像的研究都需要口述史调查的支撑,这是民间文化共生一体的特性决定的,同时也都涉及到文化在历史与时间顺序中的变化与异化。对非遗传承人群文化持有与实践技艺的基本调查,同样是从区域文化生态和习俗背景整体了解开始的,个体传承人的研究只是融入其中的个案。

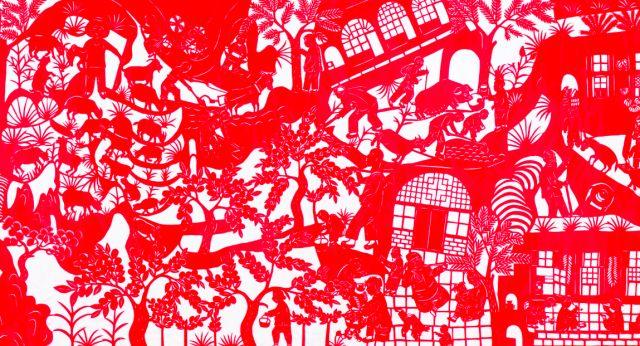

图14/我家住在黄河畔(局部) 郭佩珍 1999年

郭佩珍是20世纪30年代出生的人,这代人在传统剪纸谱系上掌握的比较完整全面,也是传统民俗文化的知情者与实践者。我们对郭佩珍的研究,首先在她身上了解发掘佳县民俗中日常使用的剪纸类型,以及各类型相关的纹样谱系。对比研究传承人家庭内部以及村社文化中的纹饰承继与流变。同时,对她的剪纸图像进行整体的收集整理、梳理分类。国内的民间美术图像研究是一个新的领域,还没有成熟的方法。西方艺术史研究中的方法可作为借鉴与参照,如欧文·潘诺夫斯基的图像志与图像学的方法,海因里希·沃尔夫林的形式分析方法。但西方艺术史的方法并不完全适应中国乡村日常生活中的民间艺术研究。我们还使用了村社活态文化的研究方法,从村社民间文化生成的视角去研究传承和发展,从村社女性的视角研究剪纸和女人的关系,从剪纸民俗主题中和母性关联的观念研究文化象征的历史积淀。从村社民族民间整体文化生态去研究作为乡村女性艺术传统的存在与独特。

研究老一辈传承人在时代变化中的个体选择与艺术创新,是研究郭佩珍这一代高龄传承人重要的内容。我们当下正处在一个古老农耕文明前所末有的变革时代,我们看到了这个时代文化发生的渐变与突变,也看到了许多传统文化类型在时代发展中的流变与哀退。郭佩珍的剪纸研究,不同于一般民俗意义剪纸传人的研究。郭佩珍剪纸的主要贡献是在个体化叙事上的创造,这不仅是一种传统语言的形式开拓,更重要的是这代表了乡村妇女个体人性的觉醒和艺术创造的自觉。郭佩珍走出了剪纸民俗功能的实用,走出了剪纸文化叙事群体性的约定俗成,她走进了当下的时代和自己真实的内心。她用手中的剪刀,开始个体生命的诉说与讲述,郭佩珍的剪纸艺术叙事,代表了乡村妇女话语意识的觉醒,她的剪纸长卷,也代表了民间文化在时间空间上的独有创造,这是中国乡村女性艺术史上一个了不起的开端,郭佩珍、库淑兰、高凤莲⋯⋯,这些天才剪花娘子的艺术创造,为中国艺术的当代性,竖起了一座人民的丰碑。

图15/碗盛石榴 郭佩珍 2013年

郭佩珍是2004年中国民间剪纸申遗时,入选申遗展览的22位民间剪纸天才传承者之一。应当说,郭佩珍是20世纪中国农村传统文化中,最后一代文化自发传承时代的传人。她们这代人是在日常传统生活中熏陶砺练出来的一代人,是真正的民间文化持有者,也是民间艺术实践的代表性传承人。其实,这一代人大部分已经去世了。上世纪九十年代初我带民间美术系的学生下乡采风,在炕头上给我们剪花讲故事的婆婆们,正是她们这代人。这一代人留下来的不多了,仍在坚持剪纸和能创作大型作品的人少之又少,郭佩珍就是一个晚年进入创作高峰期的天才传承人。

如今互联网时代的基层文化工作,已在使用现代化联络方式,许多中年的剪纸传承人已是一手拿剪刀、一手握手机了。今天,更多的非遗活动是“文化物流式”的外出展览与表演,许多传承人已开始活跃在海外不同国家的文化展演中。人们不在重视传承人的文化持有和日常生活实践,更多的是看谁的剪纸创作和衍生品做的大做的新。时代在改变着文化的需求与价值判断。郭佩珍这一代老一辈“剪花娘子”在退出历史舞台,她们被边缘化,被遗忘在乡村。

图16/鸡衔鱼 郭佩珍 2013年

最早发现郭佩珍,鼓励她做大幅新内容剪纸创作的是我的导师靳之林先生。郭佩珍是一个命运坎坷的女人,无论是童年的生活还是婚姻生活,以至她剪纸成名以后,坎坷与磨难总是与她伴行。郭佩珍默默守在佳县山城,坚守着自己倔犟的心。郭佩珍的遭遇也是许多陕北乡村妇女命运的缩影,她的许多处境也是乡村妇女同样面临的问题。命运的磨难与生活的艰辛没有压垮郭佩珍,反而造就了郭佩珍独特的剪纸艺术。她顽强的在剪纸中存活着,天才地创作岀了她人生命运的长卷,象敦煌壁画中九色鹿的故事一样,她把苦难剪制的清新而又宁静。郭佩珍揭开了中国剪纸艺术叙事新的一页,我们应该记住郭佩珍,记住这个陕北女人在命运坎坷与磨难中的文化创造,记住这个了不起的女人和她的艺术故事。

图17/郭佩珍居住的窑洞 摄影:陈明溍

全文完,发表于《生活的史诗:天才剪花娘子郭佩珍》(乔晓光、陈明溍编著,江西美术出版社,预计2018年5月出版),本次发布版本略有改动,图片均由作者提供。

题图:老鼠偷葡萄(局部) 郭佩珍 2001年

题花:火焰纹 郭佩珍 2013年

乔晓光(左一)、陈明溍(左二)与郭佩珍(左三) 摄影:苏欢

乔晓光,中央美术学院人文学院非物质文化遗产研究中心教授、博士生导师,中国民间文艺家协会副主席、中国剪纸研究中心主任。

相关链接:

守持乡村人文理想:中央美术学院非物质文化遗产研究中心专业建设与实践历程

发掘乡村生活的文明故事:中央美术学院教授乔晓光谈传统剪纸艺术

美术遗产

规划问道

规划问道