消隐的显现:上海划船俱乐部历史建筑遗存的

当代阐释

具有 180 多年开埠历史的上海,在东西方文化交汇中孕育出了一大批优秀历史建筑,形成了独特的城市风貌。这些历史文化遗产和建成环境遗产不仅是上海城市发展的重要组成部分,更被视为城市综合竞争力提升、国际化大都市建设中不可或缺的文化资本和可持续发展资源 。在城市更新过程中,对历史文化遗产的保护与传承为上海保留城市记忆和塑造城市身份提供了坚实的基础。2002 年 7 月,《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》正式颁布,2003 年 12 月,上海市人民政府为进一步贯彻执行该条例,在建设行动计划中提出重视历史文化名城保护以及区域整体风貌的保持和延续,要求加强对中心城区的 12 个历史文化风貌区和 398处优秀历史建筑的保护。2015 年 5 月《上海市城市更新实施办法》颁布,2021 年《上海市城市更新条例》开始施行,2023 年《上海市城市更新行动方案(2023—2025 年)》公布……这一系列举措显示出上海为保护和传承城市独特的历史文脉投入巨大力量。如何具体落实成为这一时期城市更新需要探索的主要内容,划船俱乐部的改建是其中颇具新意的一次尝试。

上海划船俱乐部位于黄浦区南苏州路76 号,地处上海外滩历史文化风貌区,是黄浦区第一批文物保护点之一。它的南面是新天安堂(联合教堂)和原英国驻沪总领事馆(以下简称“英国领事馆”),北隔苏州河与上海大厦相望,东至外白渡桥,西至乍浦路桥,与众多历史建筑共同构成了外滩源的历史肌理,蕴藏着珍贵且丰富的城市记忆(图 1)。划船俱乐部紧邻苏州河,场地靠近“一江一河”(黄浦江和苏州河)的交汇处,具有运动设施属性,独一无二的地理位置、建筑形制和历史变迁赋予其特殊的文化价值,它在各个历史时期的存续中被时代赋予不同的社会角色,对延续城市历史文脉具有重要意义。此外,与外滩历史文化风貌区中其他优秀历史建筑不同的是,划船俱乐部虽有百年历史,但却从未获得上海市优秀历史建筑的身份。划船俱乐部一方面是外滩历史最悠久的建筑之一和外滩源的重要组成部分,另一方面由于其在历史变革中屡次遭到拆除改建,使其留存问题一直备受考验。现存的俱乐部也仅是原近代建筑的复建版本,故将其称为“幽灵”式的划船俱乐部。

图1 1a. 改建后的划船俱乐部与外滩建筑的关系,2021 年

上海市于 2018 年启动了苏州河沿岸公共空间贯通提升工程,旨在将黄浦江与苏州河的滨水地区塑造为人民共同参与、共享成果、共同治理的世界级城市滨水区。苏州河作为上海的母亲河,从 20 世纪 90年代开始经过约 30 年的环境综合整治,河水逐渐清澈,滨河空间逐渐复兴,将逐步转型为“特大城市宜居生活的典型示范区”。与此同时,随着历史建成环境的价值认知和保护理念的不断提升,划船俱乐部在新一轮的城市更新行动中受到充分重视,这位河畔“幽灵”的历史封印随着苏州河的发展被“解除”,以无形变有形的滨水公共空间角色重回公众视野。

上海开埠后,划船运动是外侨最早开展的体育活动之一。1859 年 10 月,在沪多国侨民中的划船运动爱好者自发组织了上海外侨有史以来第一场划船比赛。公共娱乐活动的积极开展迅速促成了俱乐部的成立。1860 年,英国侨民在苏州河沿岸建立上海划船俱乐部(Shanghai Rowing Club)。早期的划船俱乐部建筑为紧邻河岸的临时性建筑,主要用于储藏船只,同时也可作为俱乐部成员的聚会场地,英国人通常称这类建筑为船库(boathouse)。据史料记载,1863—1904 年间划船俱乐部成员至少在苏州河修建过四次船库,因此划船俱乐部建筑所在区域也被上海本地人泛称为“舢板厂”。

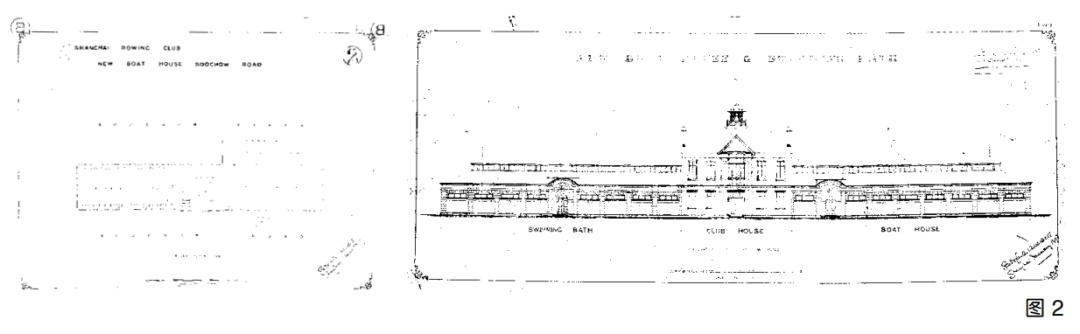

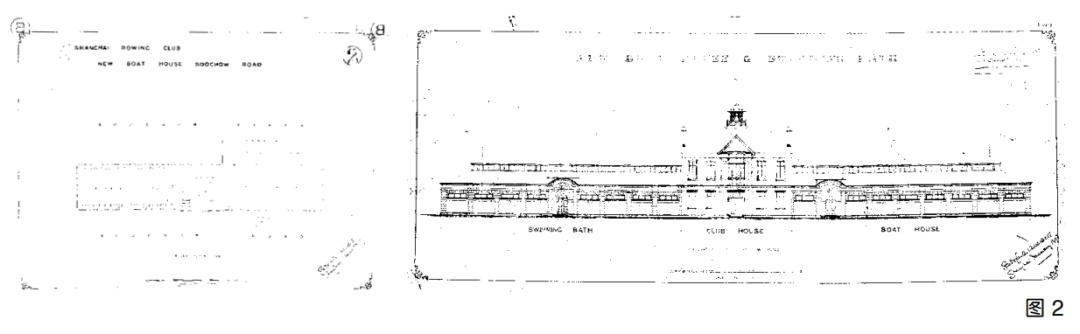

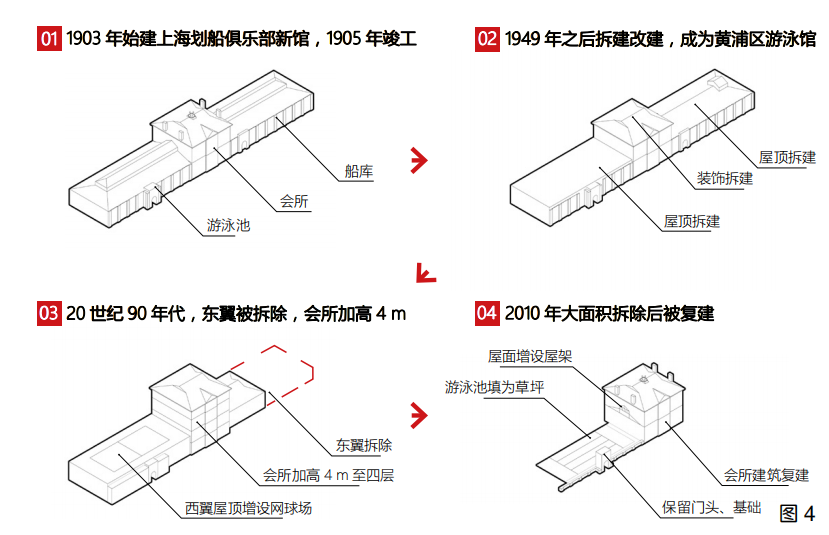

上海划船俱乐部建筑经历了多次搬迁和拆建,俱乐部成员决定建造一座设施完善且能持久使用的会所。1903 年, 上海划船俱乐部向英国领事馆和新天安堂租地建新馆,打造包含船库、会所和游泳池等功能空间的体育建筑,此建筑后来成为大众所熟知的划船俱乐部。这次建设的俱乐部建筑由英商玛礼逊洋行(Scott & CarterArchitects)设计和建造,主要由中部会所、西部游泳池和东部船库组成。1904 年 9 月,船库和会所同时竣工;游泳池于次年完工。建筑的占地面积为 1446.5 ㎡ ,建筑面积为1928 ㎡ ,是典型的英国维多利亚式建筑,红砖墙,绿色坡屋顶,黑色外露管道,屋面有巴洛克式观景亭,此外还有英式乡村花园住宅中常见的露木构架。建筑中部是两层高的主楼,与东、西两座单层翼楼相连。三个部分呈对称布局,在首层相互联通,并分设独立出入口。两侧翼楼屋顶为木框架结构,纵向跨度 15 m,两端落在砖混承重墙上,屋面有自然采光天窗。两侧翼楼立面各自被红砖壁柱均分为 9 开间,呈现韵律感(图2)。两座翼楼的门廊位置并不对称,采用了巴洛克涡卷纹装饰石材雕花。东侧翼楼的船库留有储藏船只的空间,并向北面苏州河方向延伸,设有铸铁框架支撑的平台,连接船库和码头。中部主楼一层设有门厅、更衣室、淋浴房和盥洗室,作为东西翼楼的服务空间。二层设接待室和活动室,作为会员日常开会和举行活动的空间。西侧翼楼设室内游泳池,同时设置了小型更衣隔间(dressing boxes)。划船俱乐部的运动设施配置齐全,可满足多种运动需求,使这座建筑具有体育建筑的特点。建筑紧邻防汛墙,与苏州河联系紧密,形成临河的、连续的、水平向延伸的体量,修长而优雅,成为当时租界内的一座标志性建筑。

图2 划船俱乐部历史图纸(底层平面图和南立面图)

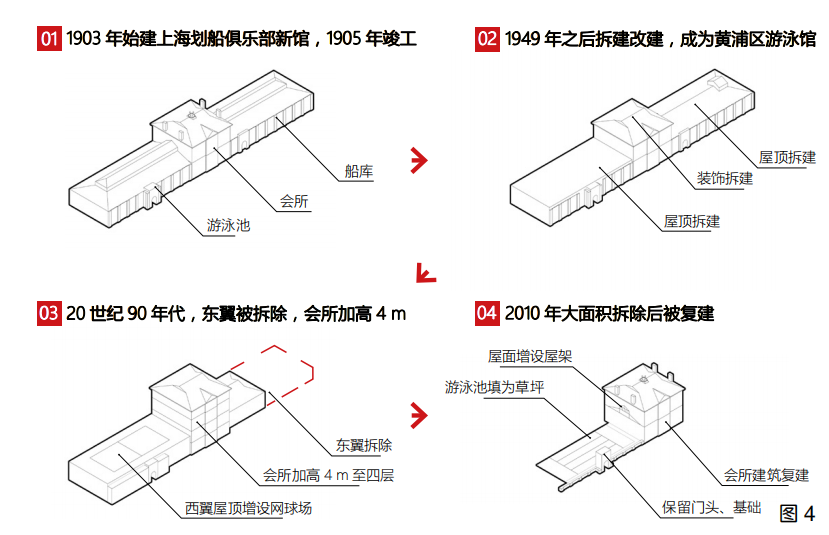

中华人民共和国成立后,上海市人民政府接管了划船俱乐部的全部动产和不动产,俱乐部的存续问题迎来变化。划船俱乐部被改为黄浦区游泳馆(图 3a),为上海黄浦游泳俱乐部所用,培养了新中国第一代水上运动员。20 世纪 90 年代初,为解决苏州河两岸防汛及外滩至虹口地区的市政交通问题,市政府开始建设吴淞路闸桥,闸桥的建设迫使划船俱乐部东翼建筑被拆除(图 3b)。此后,西翼建筑屋顶被改为平屋顶,作为网球场使用。中部会所加建至4 层,建筑高度增加约 4 m。屋面采用歇山顶,材料改为砖红色机平瓦,建筑外立面使用浅米色涂料粉刷 。1996 年,苏州河环境综合整治工程启动。2004 年,外滩源的详细规划方案公布,次年外滩源城市设计导则发布,导则为分块、分栋的开发提供控制与管理依据,并为苏州河滨水景观、圆明园路步行街等一期工程建设做准备 。2007 年,外滩综合改造工程启动,吴淞路闸桥完成了其历史使命,并于 2009 年 11月被全部拆除。2009 年 6 月,因实施苏州河岸的滨水绿地建设,上海划船俱乐部几近拆除(图 3c)。同济大学建筑与城市规划学院阮仪三教授紧急呼吁保留划船俱乐部,因其文物价值、科学技术价值和建筑艺术价值对延续城市文脉有重要意义。此外,划船俱乐部的境况也引起了常青教授的关注,他认为该建筑具有很高的历史人文价值,其空间经过保护性再生,对唤起城市记忆、推动外滩源整体环境塑造、完善苏州河岸休闲空间建设都有非常重要的现实意义。在专业学界和社会层面对保护该历史遗存的声援下,划船俱乐部中部会所主体结构、游泳池和西翼门廊得以保留。为进一步实现外滩源规划建设目标,划船俱乐部中部会所于 2010 年在原遗址上依原貌复建(图 4)。

图3 3a. 黄浦区游泳馆 3b. 吴淞路闸桥建设使划船俱乐部东翼建筑被拆除

图4 划船俱乐部的拆建历程(1905—2010 年)

伴随社会发展的巨轮,政策的多变让遗产环境变得敏感脆弱,划船俱乐部也在历史洪流中如同苏州河中的扁舟历经风雨飘摇。划船俱乐部的变迁早已与苏州河的发展紧密关联,从 19 世纪 60 年代少数侨民的运动场所,到 20 世纪 90 年代苏州河综合治理的节点,再到当代通过历史建成环境的保护和再利用而成为苏州河滨水公共空间,每一次改变都顺应了时代的发展。这一发生、演变、转型的过程构成了划船俱乐部复杂的历史变迁脉络。

2018 年,随着苏州河环境的改善,依托自然景观和外滩源的历史人文资源,划船俱乐部获得了新的身份——苏州河滨水公共空间。由于俱乐部在外滩历史文化风貌区内,因此其改造设计面临诸多限制与挑战。俱乐部位于圆明园路端头,是圆明园路直抵苏州河的首个建筑节点,其改造应发挥重要的城市形象和公共界面的双重作用。汉娜 ·阿伦特(Hannah Arendt)认为,公共领域的本质具有哲学上的超越性,被看作存在主义上的“显现”和“世界”本身,公共领域可以被理解为人们行动所塑造的具有时间感和空间感的范围,展现了人类活动的真实内涵 。公共性得以显现的空间内核实际是场所精神的体现。为了表达建筑遗产的原真性,建筑师的设计思想应集中于如何建立新建筑与历史建成环境的共生关系,以塑造当代语境下的“公共显现”空间。

在进行具体改造设计的时候,一方面需要对不同时期的建筑部分做整体考量,综合而成“叠合的历史”;另一方面,为了使俱乐部更自然地融入外滩历史建筑群,建筑师希望创造其与相邻的新天安堂和外白渡桥的柔性联结,使其不会对滨水公共界面产生视觉遮挡或者引起强烈的视觉反差。因此,建筑师采用一种“透明叠合”的策略来重构这处建筑遗产的西翼的体量,以“留魂”(spirit)、“塑形”(form)的方式唤起城市记忆(图 5)。希望将这个不具有完整体量的西翼“新建筑”以“半透明”的方式融入周边环境。建筑师认为城市空间应如照片底片一般可以叠加,形成“叠合的原真”,以保持一种延续历史的可读性 。这种“半透明”的策略也是对“拼贴式”城市意向的思考,以回应历史建成环境再生的当代理念。

划船俱乐部经历了多次拆除和改建。2010 年仅复建了中部会所,但东、西两翼的建筑及其分别对应的停放船只和游泳的功能并未恢复。因此,在本次改造中,建筑师特意在会所东、西侧墙面恢复了一榀原两翼建筑的木结构屋架,“消隐的构架”在复建的会所建筑立面上得以展现,作为对被拆除的东翼、西翼建筑的纪念(图 6)。历史遗产不仅是在场的遗迹或遗址,与其有关的记忆也可被视为遗留下来的文化元素。

图6 改造后的东立面图

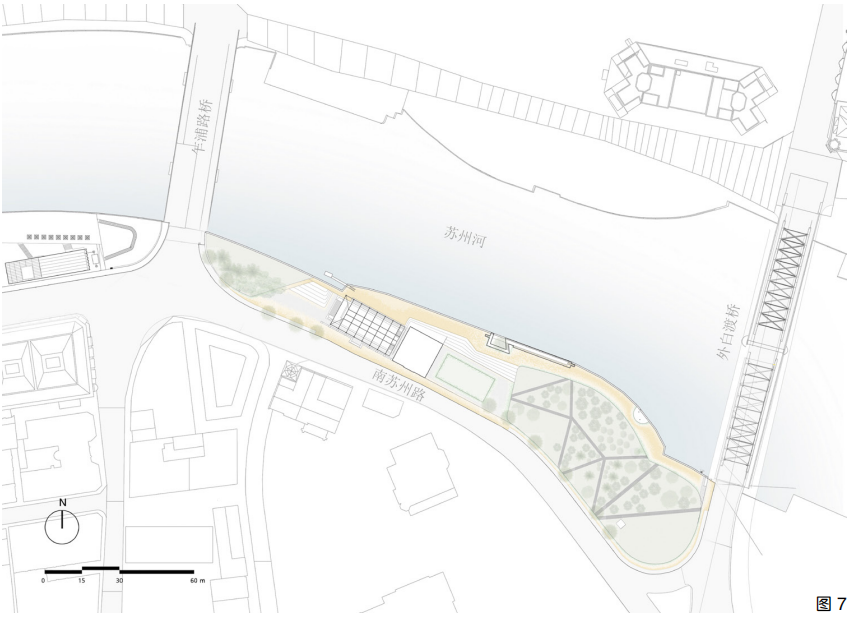

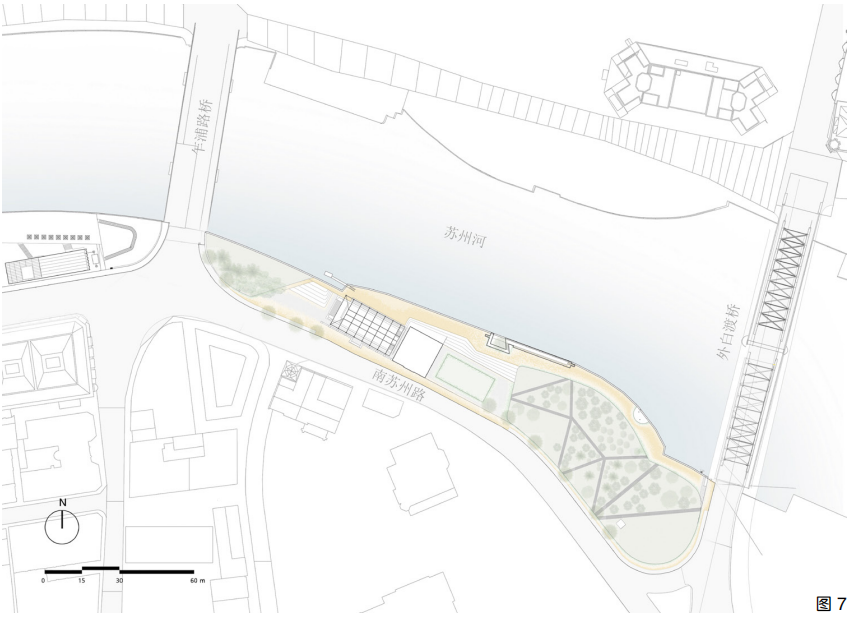

历史上的划船俱乐部建筑紧挨防汛墙而建,与苏州河联系紧密。改造设计时首先对遗产环境空间进行整体梳理,为了在划船俱乐部与防汛墙之间增设步行区域,扩大建筑东侧硬地,将划船俱乐部的建筑与滨水公共空间有机地融为一体(图 7)。原划船俱乐部建筑整体形态修长,为了能在一定程度上还原 1904 年时的建筑体量,建筑师采取了特殊的形制“复原”设计,这 不 同 于 传 统 的 修 旧 如 旧(restoration)或完整翻建(renovation),而是另一种“完型”设计。保持中部会所原貌,对两翼建筑采用“半透明”的策略,以当代材料和形式对已被拆除的两翼建筑的结构、构架和空间体量进行塑形,这样既保留并强化了原东翼船库、中部会所、西翼游泳池的整体空间格局,也以独特的方式使不复存在的物质空间得以“再现”,延续了划船俱乐部的建筑“灵魂”(精神),保护了历史建筑的原真性,实现了建筑遗产另一种类型的再生。

图7 改造后的总平面图

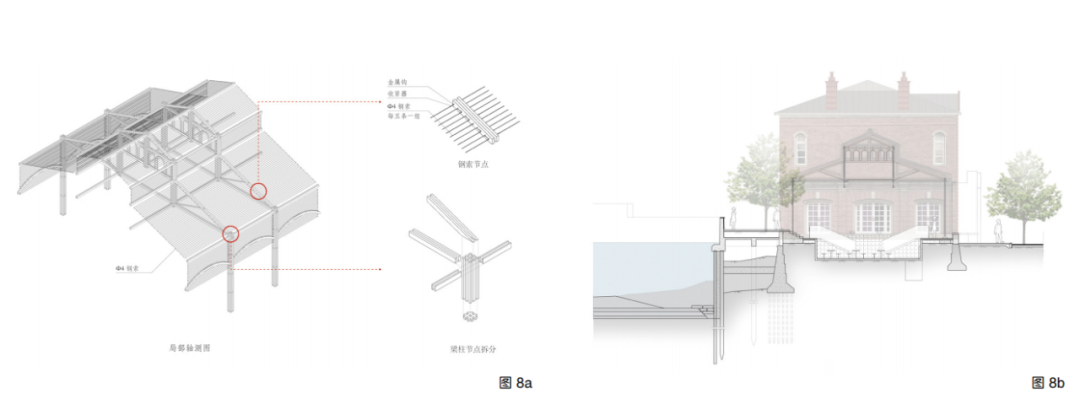

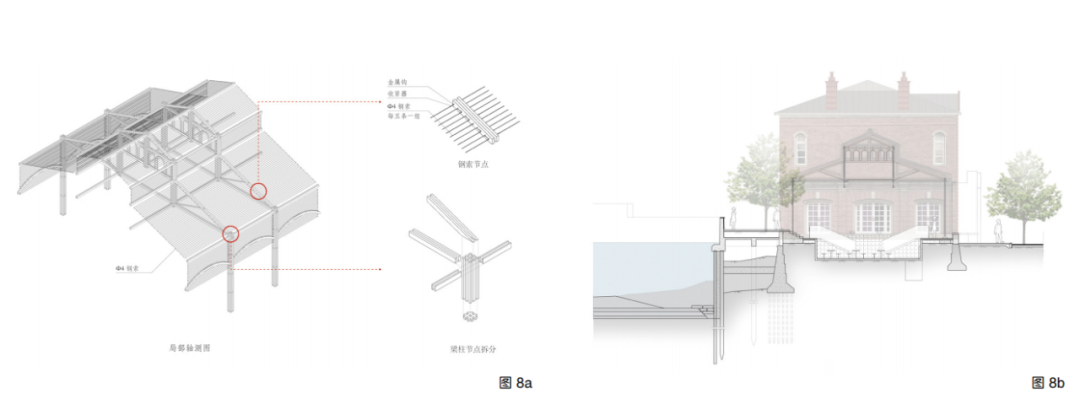

在西侧遗址,根据场地遗留痕迹和历史图纸分析,对会所建筑立面的屋架痕迹与遗存门廊的位置进行审慎考量,界定原游泳池建筑的边界。采用具有现代特性的钢结构棚架“替换”原西翼建筑的木构架。钢棚架与原木构架跨度相同,但更为轻盈和精巧。钢棚架中的“格构柱”和“复合钢梁”的相互穿插重新演绎了构架形态,实现了对原建筑结构的“编织还原”(图 8)。纤细的钢框架结构及结构构件中的缝隙增强了建筑的通透感。在钢框架之间张拉钢索,形成一个完整又“虚无”的界面,增加框架体量感的同时也方便在柱脚栽种的爬藤植物顺架攀爬,为棚架增加生态元素,以期呈现自然与人工构筑物共生的场景(图 9a)。

图 8 8a. 钢棚架结构细部 8b. “复原”后游泳池空间剖面图

原东翼建筑为船库,原始结构形式与西翼建筑一致,改造设计同样采用框架形式,但与西翼一侧的处理方式不同:根据原始结构柱网间距搭建了 8 列钢结构灯架,灯架极为简洁,与原木结构斜撑杆件的角度一致,形成一个开放的灯阵广场,广场地面铺设格状草砖(图 9b)。

东、西两翼建筑的改造设计并没有对空间进行实体围合,而是通过“幽灵式”的建筑构架创造出介于建筑内外的“之间的空间”(in-between space),在被拆建筑遗址上建立了没有边界的场域,营造出一种虚、实共存的氛围。既映射出建筑曾经的真实存在,又能最大程度地允许当下自发性活动的进行。钢棚架下的空间成为一种中立区域,并不限于某一种固定功能。这样的形式可理解为一种临界状态,表现为内外连续、对立和透明的特征。东、西两翼建筑的钢棚架和中部会所共同构成一个通透的“完型”(图 10),以虚与实相间的叠合方式,为公众呈现出上海划船俱乐部的真实变迁,以及历史与现实的对话。此外,在建筑师看来,未做更多修饰的棚架设计以更“放松”的方式,使改造后的划船俱乐部与外滩历史文化风貌区的环境完成了柔性的结合。

图 10 通透的“完型”,改造后的划船俱乐部

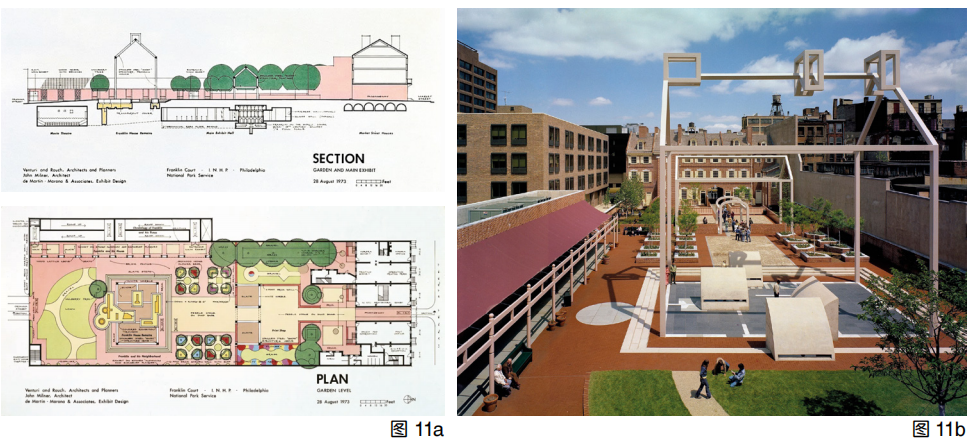

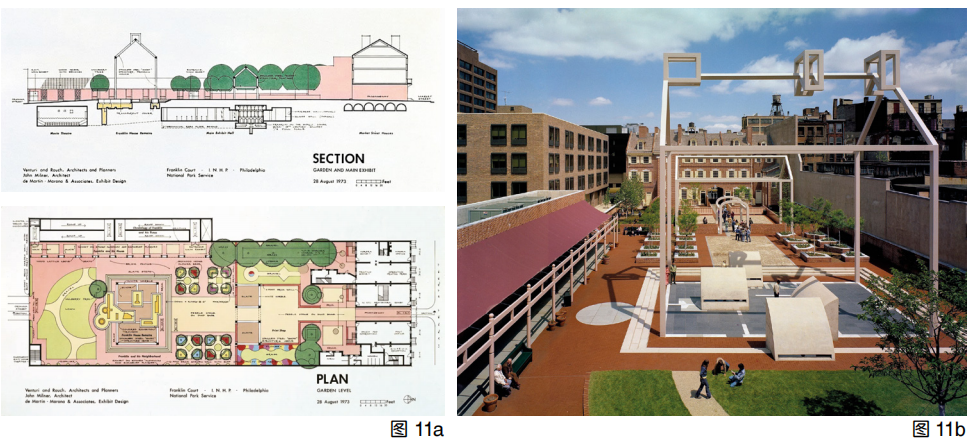

塑造“之间的空间”在历史建筑改造中作用独特:既可以提供“新”与“旧”之间的连接和过渡,又可以提供交流和灵活使用的场所。藤本壮介(Fujimoto Sou)认为:“之间的空间”是建筑中最为重要的部分,“既不作为内部,也不作为外部,而是内部与外部之间的暧昧而丰富的场所”。这种空间可以成为建筑的焦点,甚至可以成为与周边环境产生互动的核心。罗伯特 ·文丘里(Robert Venturi)在其《建筑的复杂性与矛盾性》一书中提到“冗余空间”(residual space),与“之间的空间”相似,“冗余空间”是室内、室外之间的过渡空间,存在模糊的空间界限,它使得室内、室外差异不明显,因此可作为化解内外矛盾的关键。设计从外到内,同时又从内而外,产生必要的对立有助于建筑的艺术创造 。文丘里在富兰克林住所遗址的改造设计中运用了这一想法,有趣的是,该项目无论是设计思路还是设计手法,都与划船俱乐部的形制“复原”有相似之处。1976 年,美国建国两百周年,为了纪念本杰明 · 富兰克林(Benjamin Franklin),文丘里建筑事务所(Venturi, Scott Brown and Associates)被委托在富兰克林位于费城老城区的住所遗址上设计富兰克林庭院(Franklin Court),设计内容包括庭院景观和地下博物馆。

1812 年,富兰克林住宅被全部拆毁,1950 年,美国国家公园管理局(National Park Service)购得房屋遗址及周围地块,随后开始了对遗址的考古发掘。通过考古工作发现了房屋的原始结构、墙壁和地基位置,但没有发现关于房屋外观的线索。文丘里及其设计团队利用有限资料,对这处历史遗址环境的改造设计进行了大胆设想。设计并未复原房屋,而是将博物馆建在地下,以便更好地展示历史遗迹。博物馆上方地面是与老城街区相连的公共空间,因此采用景观化处理的方式,将其改造为开放的庭院。利用白色钢架在庭院中勾勒出富兰克林住宅这座 18 世纪历史建筑的轮廓,“重构”了它的外部形态。位于住宅旁的富兰克林印刷店也被同样的设计手法“复原”。这样的设计在当时非常引人注目,“幽灵构架”(ghost frames)也因此得名(图 11)。这些框架向公众诉说着那些不复存在的房屋的特征,如同一扇扇通向已消失世界的窗户。

图 11 11a. 富兰克林庭院的设计图纸 11b. 富兰克林庭院的“幽灵构架”

此外,富兰克林庭院中设置了连接地下博物馆的观察孔,为地面游客提供了观察历史遗迹的通道。庭院铺设的石块上刻有富兰克林在房屋建造过程中写给妻子的书信摘录。与清晰、简洁和轻盈的“幽灵构架”一起,以景观化的艺术形式向公众展示过去的历史,让人们通过想象构建对这座房子及其主人的记忆。文丘里非常规地运用历史元素,使改造后的庭院宛如新时代的文化遗产。富兰克林庭院的设计呈现了对历史文化遗产的保护和对遗产环境的创造性“复原”。富兰克林庭院因其设计特色和历史重要性获得认可,1988 年,富兰克林庭院隶属的独立国家历史公园(Independence NationalHistorical Park)被列入美国国家历史遗迹名录(National Register of Historic Places)。同样面对被拆除的历史建筑,上海划船俱乐部改造设计与富兰克林庭院设计中的设计思想和“复原”手法非常相似。

上海划船俱乐部是中国最早的体育建筑之一,西翼建筑是当时上海第二座室内游泳池,对上海公共体育运动发展具有重要意义。1905 年游泳池建成后,划船俱乐部便举办了第一次游泳节(swimming gala),游泳节因备受欢迎而成为划船俱乐部的年度活动,并向公众开放。活动的举办使游泳池室内增加了临时性的设施,如泳池两侧的看台,泳池中央的临时表演舞台。举办活动时,中部会所成为接待室和休息厅。在改为黄浦区游泳馆后,西翼建筑的屋顶结构从木结构变为钢结构,采用了当时仓库、厂房通用的屋顶结构形式(图 12)。

图 12 12a. 1905 年建成的划船俱乐部的游泳池 12b. 黄浦区游泳馆时期的游泳池

2010 年的复建中,划船俱乐部的游泳池大部分区域被填平并简单地铺设了草坪,留有一块靠近会所建筑的区域被玻璃顶覆盖,作为游泳池最后的观察口,相关的记忆也一起被埋入地下(图 13)。秉承建筑遗产的真实性原则,建筑师希望通过挖掘和妥善修复,在一定程度上重现被掩埋的游泳池,并对它赋予当代的意义。经过初步“考古”式挖掘,发现游泳池结构基本保存完整,表面马赛克砖的状态也尚好,这极大提高了“复原”游泳池空间的可行性。在清除草坪与覆土之后,进一步发现了游泳池遗址中的三道砖混结构地垄墙。至此,游泳池的完整面貌得以展现:长约 33 m,宽约13 m,由一个浅水池和一个四条泳道的深水池组成。这是当时游泳池的典型配置和标准尺寸。“复原”后游泳池空间的复合利用、共享开放和便捷可达成为改造设计的重点。建筑师极大程度地保留了游泳池原有的尺寸形制,并对表面材质进行修复,拆除了浅水池和深水池之间严重受损的隔墙,将两个水池贯通,同时拆除了三道砖混结构地垄墙,最终将其设计为一处连续、宽阔、具有良好可达性的下沉广场,为市民提供了多功能公共活动场所。

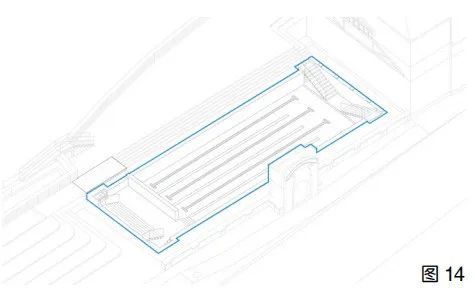

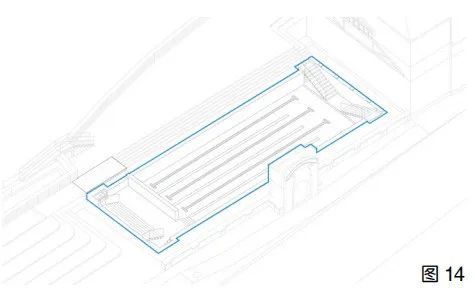

由于广场是下沉空间,与地面存在高差。建筑师在下沉广场内设计了三组楼梯,便于人群出入(图 14);同时考虑到安全问题,在下沉广场周边设置钢护栏。为了减少新增构件对原有池壁的破坏,新增楼梯采用了轻盈、简洁、牢固的钢格栅板,钢护栏纤细轻盈,它们都以“点接触”的方式与遗存的游泳池相连接。在下沉广场最低处设置排水管道和集水井,以保证广场内部不出现积水。

游泳池表面材质的修复也是设计的重点。游泳池整体状况较好,表面有年久失修的磨痕,局部区域的马赛克有脱落情况,游泳池转角处的倒角半径不一致。针对这些情况,建筑师对修复材质进行匹配筛选,锁定了马赛克瓷片和水磨石两种材料。马赛克瓷片的优势在于与原材质的融合度较高,但新旧材料的混合使用容易模糊历史可读性 。水磨石可塑性强,适用于多种曲面,但与原材质差异过大,不太匹配。最终经过反复试验,决定将两种材料分别合理地用在所需之处:水磨石用在游泳池转角处以适配不同半径的倒角,尽可能保持原游泳池转角的形态;其他地方使用马赛克瓷片时不精细打磨,以保留与原马赛克材质的差异(图 15)。在确定了马赛克材质后,首先用清水清理游泳池内壁、池底、台阶的马赛克;再用扁平凿子轻轻敲击的方式清除游泳池表面风化、酥松、剥落部分,以减少对原表面的破坏;最后用颜色相近的马赛克瓷片进行修补。在游泳池转角处,采用浅色水磨石现浇打磨修补,形成相对精致的游泳池界面。

图15 15a. 改造后游泳池空间的透明围合 15b. 改造后的游泳池空间 15c. 马赛克与护栏细部

目前,中国城镇化发展已进入新阶段,城市环境呈现出多元化特征,公民社会正逐渐形成。这样的转变为不同类型群体提供了对话的机遇,对城市空间的公共性提出了更高的要求。面对这一时代需求,建筑师致力于为这个时代中的历史建筑、城市环境和社会大众塑造新的时空对话场所。

划船俱乐部这处建筑遗产,处于独特的历史语境中,经历了独特的历史变迁,也因此承载着厚重的历史意义。在新的时代背景下,划船俱乐部的使用者早已从俱乐部成员转变为市民大众,其空间属性由私转公,功能也发生了彻底转变。经过改造,如今的划船俱乐部已变身为一组由钢棚架覆盖的下沉广场(原西翼建筑)、灯阵广场(原东翼建筑)和餐厅(原中部会所)构成的滨水公共空间。伴随着苏州河滨水岸线的贯通和环境的改善,划船俱乐部的改造助力了苏州河段公共空间的整体提升。公共领域不仅仅涵盖当下的人群,它所要超越的是生命的必然性 。

常青教授从传统、遗产、历史、再生(regeneration)和拼贴(bricolage)五个方面述及遗产保护在未来面临的挑战,他认为建筑师应审视和处理传统转化创新与遗产本体保护之间的关系。具备持久魅力和生命力的历史建成环境应当寻求某种适应文化与技术的条件,既“延”又“续”,不断获得再生的“拼贴”意境 。他还指出,建筑师应该是掌握多元意匠的“拼贴师”,能够把不同时期、不同类型的建成物及其环境融汇起来进行再创造,他引用唐朝诗人司空图的诗句称之为“如将不尽,与古为新”。无论是同济原作设计工作室一直倡导的“向史而新”,还是常青教授所提的“与古为新”,本质都是探讨新旧关系。在时空对话下,历史会说话,让“新”与“旧”在遗产语境中既相互联系又彼此分开。在划船俱乐部的改造中,建筑师采用“透明的叠合”策略,不仅实现了建筑内、外空间的叠合,而且成就了旧建筑与新建筑的叠合、历史与当下的叠合(图 16)。对空间赋予时间厚度,在历史的剖面中叠加城市记忆,使遗产价值在当代公共价值的加持下更加持久。此外,“拼贴”与“叠合”的理念和而不同,不同之处在于,“叠合”强调新构筑物应与历史建成环境达到互融共生的状态,以产生“化学反应”。“叠合的历史观”旨在呈现建筑遗产多层次的历史切面,跟随时间线索以更全面、更丰富的方式展现其历史变迁。

历史在无数看似细枝末节的时间线中发展,记录了一个个举足轻重的事件。当下的空间呈现是建筑师利用时代赋予的技术途径对划船俱乐部的“基因”进行重新编定,在若干年后,对历史建成环境的设计预判和保护价值取向会逐渐显现其对公共空间的影响。

图16 改造后上海划船俱乐部夜景,新旧建筑的“透明叠合”

2021 年 10 月 23 日,首届上海赛艇公开赛在苏州河(长寿路桥至外白渡桥段)举行,这次比赛是 1949 年后苏州河上最大规模的赛艇比赛,划船俱乐部再次成为赛艇比赛的起始站和停靠船坞。百年前,建筑师沃尔特 · 斯科特(Walter Scott)曾用特制银匙开启了划船俱乐部的大门;百年后,通透“完型”的钢架下是历史与当下交叠的过渡空间(transitional space),带人们穿越回曾经的划船俱乐部,见证近代公共体育运动的兴起。划船俱乐部遗存的门廊成为从当下循脉潜行、追溯历史卷宗的入口(图 17)。

图17 历史门廊与现代棚架的并存共生

彼得 · 祖姆托(Peter Zumthor)曾说:“建筑暴露于生活当中,如果它足够敏感,那么它将具有见证过去真实生活的品质。”建筑遗产作为时间和事件的见证者,即使它的原型已消隐在历史中,其蕴藏的文化属性仍对延续历史文脉和保留城市记忆具有重要意义。上海划船俱乐部通过对遗产原真性的保护和“复原”,使其带着熟悉的陌生感重回大众视野。面对当下历史建成环境的现状,再生设计应避免空间的同质化,将开放、包容、多元的空间合理地整合进历史环境肌理中,使二者融为一体。从深入历史、挖掘历史、尊重历史的层面,坚持创新思维,追求和而不同,探讨新旧元素之间的多种共存方式,为城市建筑遗产的再利用提供可参考的新方式。建成遗产在继承传统的基础上进行整体有机更新,需要建筑师既认识“遗”与“存”的内涵,又明白“延”与“续”的意义,以实现空间和文化层面上的双重复兴。

秦雯,同济大学建筑与城市规 划学院(上海 200092)博士后研究员

章明,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)教授,本文通讯作者

完整阅读见《建筑遗产》2024年第1期(总第33期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

秦雯,章明.消隐的显现:上海划船俱乐部历史建筑遗存的当代阐释

[J]. 建筑遗产, 2024(01): 90-99.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):消隐的显现:上海划船俱乐部历史建筑遗存的当代阐释

规划问道

规划问道