【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

第二十二篇 整合生态系统服务的空间规划框架

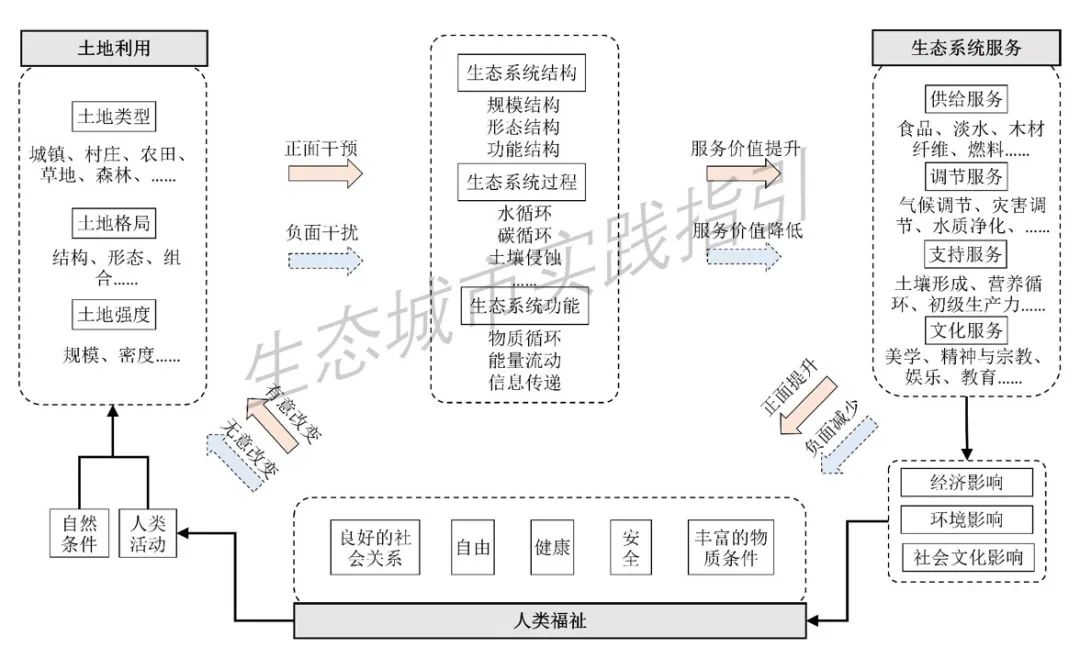

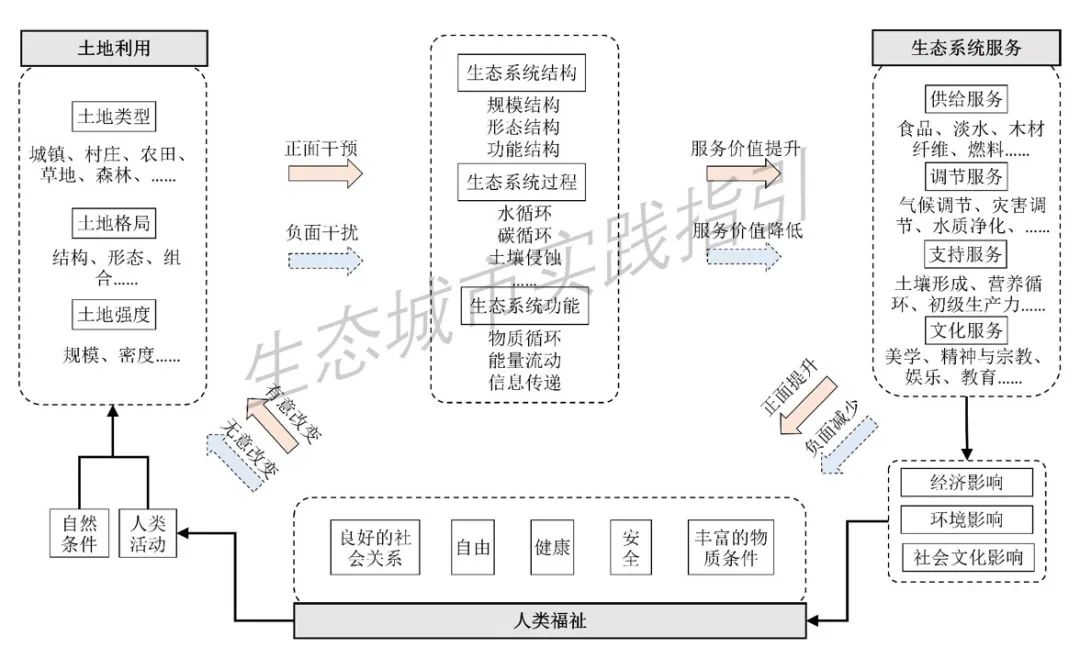

生态系统服务是指人类直接或间接从自然生态系统获取利益,从而维持人类自身的生存并满足人类福祉。生态系统的供给服务、调节服务和文化服务与人类生活生产直接相关,生态系统的支持服务是为保障其他生态系统服务功能有效发挥的基础。

城乡土地利用类型、格局以及强度的变化会对生态过程产生重要影响。国土空间规划可以通过对土地利用的控制或调节,改变生态系统的组分、结构和过程,进而影响城乡空间的生态绩效。既有研究发现,将生态系统服务纳入空间规划体系,可以将生态系统服务连接到多目标的社区发展中,同时可以提高相关利益主体对生态保护的重视程度。

将生态系统服务融入国土空间规划框架中,在目标制定、规划分析、规划编制和规划实施等规划过程中协调生态系统服务的供需关系,优化国土空间的生态系统结构,将生态系统服务主动关联到安全生存、健康生活和产业定位等发展需求,才能更好地理解生态保护对社会经济发展的支撑作用。

通过识别和量化分析生态系统服务类型和服务水平,构建引入生态系统服务的国土空间规划概念框架,提出生态系统服务与国土空间土地利用规划的融合途径,探索通过国土规划实现保障和提升生态系统服务功能的目标。

国土空间土地利用与生态系统服务的相互关系表现在两个方面:一方面,国土空间土地利用影响生态系统结构和过程,从而对生态系统服务产生正向或负向的作用;另一方面,土地利用变化将改变生态系统结构,进而影响物质流动、能量交换、水循环、土壤侵蚀与堆积、物种繁殖与迁移过程等生态过程(图1)。如城市化地区土地利用对生态系统结构的破碎化,将导致生态系统服务功能的退化。但是,土地利用对生态系统服务也存在正向作用,因此可以通过构建合理的国土空间土地利用格局,保护生态系统结构的整体性和生态过程的连续性,从而提升生态系统服务功能。

图1 国土空间土地利用与生态系统服务的关系

人类对生态系统服务需求的变化,也将对国土空间土地利用模式产生重要的影响。例如:京杭大运河水运服务功能需求的降低对大运河沿线土地利用变迁产生了重要影响;为了满足都江堰内江流域的城市用水和灌溉需求,鱼嘴外江口修建现代水量节制闸,降低了外江流域水资源供给服务,从而对外江流域的土地利用方式产生了潜在而深远的影响。另外,经济全球化和科学技术进步改变了人类获取生态系统服务的传统方式,出现了为了短期利益而摒弃原有的特色产业,产业布局没考虑区域生态系统的供给服务和调节服务,这降低了地方应对全球经济和环境变迁的能力。

融合生态系统服务的城乡土地利用规划框架应在识别生态系统服务的供需主体基础上,量化测度生态系统服务的供应类型和供应水平,分析各类主体对生态系统服务的需求类型和需求水平,研究生态系统服务与城乡规划目标的关联性,从规划分析、规划内容、土地管制政策和公众参与机制四个方面构建引入生态系统服务的国土空间土地利用规划概念框架。

人类安全生存和社会发展依赖于生态系统服务的供应能力,可以以国土空间土地利用规划与控制为手段,保障和提升生态系统服务功能。在量化生态系统服务的基础上,采用情景模拟法,分析生态系统服务的需求类型和需求层级,通过优化调控国土空间土地利用,改善生态系统服务的供需关系,提高获取生态系统服务的效率和质量,更好地保障和提升人类福祉。

由于各类生态系统服务存在复杂的、动态的、非线性的竞争关系和协同作用,人类在消费某一类生态系统服务时,可能会影响(增加或减少)其他类型生态系统服务的提供。人类在获取某类生态系统服务时,应在不同时空尺度上权衡与其他生态系统服务的互竞关系。权衡的根本是价值判断,难以获得各项生态系统服务同时最大化的土地利用布局结构。基于多种生态系统服务权衡后的价值选择,才能制定理性的空间规划方案和引导控制策略,满足多方利益主体对生态系统服务的需求。

引入生态系统服务权衡与协同的国土空间规划分析,涉及空间性、时间性、可逆性以及对外部系统干扰四个方面。

(1)权衡不同空间尺度的各类生态系统服务的竞争关系和协同作用,确定能够支持生态系统服务权衡后的国土空间土地利用布局结构。分析不同时空尺度社会主体的需求特征,解析土地利用变化对于生态系统服务的供需影响机制,确定空间主导功能和生态空间结构。

(2)基于需求主体和需求水平的动态变化特征,确定近期和远期空间规划方案。基于不同类型生态系统服务的时变特性,寻找满足近期与远期的生态系统服务需求的平衡点。例如需要权衡短期增大粮食生产的供给服务和长期水质净化的调节服务或其他支持服务之间的关系。

(3)识别生态系统服务的供应空间和需求单元,通过确定生态系统的供需服务传输特征和连接路径,构建保障生态系统服务的绿色基础设施网络。不同的供需传输特征将决定不同的空间连接路径,例如水源供给服务的传输需要线性水道基础设施的连接路径,休闲娱乐和美学体验等文化服务的传输需要各种通信或交通等基础设施的连接路径。

(4)理解土地利用变化对于生态系统服务的可逆性影响,寻找可逆性恢复和不可逆性变化之间的平衡点,有利于支持可持续发展的土地利用政策。考虑需求侧国土空间开发对区域生态系统服务的影响,寻找负外部效应较小的国土空间规划方案。

国土空间土地利用变迁是生态系统服务的主要驱动因素,可以通过国土空间土地利用规划和管理保障生态系统服务的供应能力,满足生态系统服务消费主体的需求。生态系统服务的供给和需求依赖于不同时空尺度上的自然生态和社会过程,存在着一定的尺度效应。通过将生态系统服务与不同层级的国土空间规划相融合,探索保障重要生态系统服务水平的空间规划路径,改善和提升人类福祉。

区域尺度上,国土空间规划主要解决区域经济分区和产业布局结构、城镇主导职能和空间发展方向、区域生态环境保护、区域基础设施布局等问题。区域尺度上融入生态系统服务的空间规划策略如下。

(1)将区域发展目标与区域生态系统服务功能和服务水平相结合,划分区域经济分区和明确产业发展布局,确定城镇职能分工和空间结构。例如:基于生态系统的产品供给服务功能,可以提出特色产品加工业的发展目标,确定区域生产力布局及产业分区,引导区域特色产业发展方向;基于生态系统的健康娱乐、美学体验、科学教育、文化多样性和地方感知等文化服务功能,可以提出特色旅游产业发展目标和发展方向。另外,产业发展布局还需考虑基于生态系统调节服务的环境承载力,引导城镇发展和产业结构布局。

(2)识别和评估区域生态系统服务价值,权衡生态系统服务间的竞争关系和协同作用,平衡生态系统服务的供需关系,进而基于生态系统服务的供应单元划定生态系统服务功能一级分区和二级分区,确定区域生态空间结构。例如:供给服务区可以划分为高产农业区、水源供给区、矿产采掘区、动植物资源供给区等二级分区;调节服务区可以划分为蓄滞分洪区、侵蚀控制区、安全防护区、环境净化区等二级分区;文化服务区可以划分为景观感知区、游憩娱乐区、历史文化遗产区等二级分区;支持服务区可以划分为野生动物栖息区、珍稀植物分布区、大型湖泊湿地区等二级分区。

(3)依据不同生态系统服务的功能分区确定国土空间土地利用政策,制定区域空间管制目标和策略。依据不同类型生态系统服务分区构建区域土地政策分类体系,提出分区的管制目标、准入产业、行为引导和开发控制等政策。

(4)确定生态系统服务供需连接路径,构建获取生态系统服务的基础设施网络。根据生态系统服务分区的发展与保护目标,确定区域基础设施,引导区域生态化空间发展模式,优化生态系统服务供需关系的空间组织,提高获取生态系统服务的效率。

城区尺度上,国土空间规划主要解决城市性质规模和发展方向、市政和社会基础设施布局、自然与人文历史保护、城市灾害防治等问题。城区尺度上融入生态系统服务的空间规划策略如下。

(1)评估生态系统服务功能与服务水平,提出面向生态系统服务的产业布局规划、基础设施规划、历史文化遗产保护规划等。基于生态系统服务供需关系,引导城市空间拓展方向和空间布局结构,提升城市环境品质和营造城市特色。

(2)划分城市生态系统服务分区,明确生态系统服务分区的主导功能。对城区用地结构与设施布局进行总体安排与部署,形成合理的用地布局规划方案,避免规划超过生态系统的服务阈值,引导合理的城市空间结构。通过用地规划完善和维持生态系统结构的完整性和过程的连续性,有效提升生态系统服务功能。

(3)依据城市生态系统服务类型和服务价值,考虑获取服务并减少开发行为对服务的影响,提出合理的城区用地布局结构,制定城区空间管制政策。明确分区管制内容、管制手段和管制目标等保护策略,提出行为类型、行为级别和许可规定等行为控制策略。

作者:颜文涛,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学生态智慧与城乡生态实践研究中心副主任;国际生态智慧学社理事,中国科学技术协会低碳智慧城市专业委员会主任,中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会委员,中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会委员,中国水利学会城市水利专业委员会委员

图1 国土空间土地利用与生态系统服务的关系

人类对生态系统服务需求的变化,也将对国土空间土地利用模式产生重要的影响。例如:京杭大运河水运服务功能需求的降低对大运河沿线土地利用变迁产生了重要影响;为了满足都江堰内江流域的城市用水和灌溉需求,鱼嘴外江口修建现代水量节制闸,降低了外江流域水资源供给服务,从而对外江流域的土地利用方式产生了潜在而深远的影响。另外,经济全球化和科学技术进步改变了人类获取生态系统服务的传统方式,出现了为了短期利益而摒弃原有的特色产业,产业布局没考虑区域生态系统的供给服务和调节服务,这降低了地方应对全球经济和环境变迁的能力。

融合生态系统服务的城乡土地利用规划框架应在识别生态系统服务的供需主体基础上,量化测度生态系统服务的供应类型和供应水平,分析各类主体对生态系统服务的需求类型和需求水平,研究生态系统服务与城乡规划目标的关联性,从规划分析、规划内容、土地管制政策和公众参与机制四个方面构建引入生态系统服务的国土空间土地利用规划概念框架。

人类安全生存和社会发展依赖于生态系统服务的供应能力,可以以国土空间土地利用规划与控制为手段,保障和提升生态系统服务功能。在量化生态系统服务的基础上,采用情景模拟法,分析生态系统服务的需求类型和需求层级,通过优化调控国土空间土地利用,改善生态系统服务的供需关系,提高获取生态系统服务的效率和质量,更好地保障和提升人类福祉。

由于各类生态系统服务存在复杂的、动态的、非线性的竞争关系和协同作用,人类在消费某一类生态系统服务时,可能会影响(增加或减少)其他类型生态系统服务的提供。人类在获取某类生态系统服务时,应在不同时空尺度上权衡与其他生态系统服务的互竞关系。权衡的根本是价值判断,难以获得各项生态系统服务同时最大化的土地利用布局结构。基于多种生态系统服务权衡后的价值选择,才能制定理性的空间规划方案和引导控制策略,满足多方利益主体对生态系统服务的需求。

引入生态系统服务权衡与协同的国土空间规划分析,涉及空间性、时间性、可逆性以及对外部系统干扰四个方面。

(1)权衡不同空间尺度的各类生态系统服务的竞争关系和协同作用,确定能够支持生态系统服务权衡后的国土空间土地利用布局结构。分析不同时空尺度社会主体的需求特征,解析土地利用变化对于生态系统服务的供需影响机制,确定空间主导功能和生态空间结构。

(2)基于需求主体和需求水平的动态变化特征,确定近期和远期空间规划方案。基于不同类型生态系统服务的时变特性,寻找满足近期与远期的生态系统服务需求的平衡点。例如需要权衡短期增大粮食生产的供给服务和长期水质净化的调节服务或其他支持服务之间的关系。

(3)识别生态系统服务的供应空间和需求单元,通过确定生态系统的供需服务传输特征和连接路径,构建保障生态系统服务的绿色基础设施网络。不同的供需传输特征将决定不同的空间连接路径,例如水源供给服务的传输需要线性水道基础设施的连接路径,休闲娱乐和美学体验等文化服务的传输需要各种通信或交通等基础设施的连接路径。

(4)理解土地利用变化对于生态系统服务的可逆性影响,寻找可逆性恢复和不可逆性变化之间的平衡点,有利于支持可持续发展的土地利用政策。考虑需求侧国土空间开发对区域生态系统服务的影响,寻找负外部效应较小的国土空间规划方案。

国土空间土地利用变迁是生态系统服务的主要驱动因素,可以通过国土空间土地利用规划和管理保障生态系统服务的供应能力,满足生态系统服务消费主体的需求。生态系统服务的供给和需求依赖于不同时空尺度上的自然生态和社会过程,存在着一定的尺度效应。通过将生态系统服务与不同层级的国土空间规划相融合,探索保障重要生态系统服务水平的空间规划路径,改善和提升人类福祉。

区域尺度上,国土空间规划主要解决区域经济分区和产业布局结构、城镇主导职能和空间发展方向、区域生态环境保护、区域基础设施布局等问题。区域尺度上融入生态系统服务的空间规划策略如下。

(1)将区域发展目标与区域生态系统服务功能和服务水平相结合,划分区域经济分区和明确产业发展布局,确定城镇职能分工和空间结构。例如:基于生态系统的产品供给服务功能,可以提出特色产品加工业的发展目标,确定区域生产力布局及产业分区,引导区域特色产业发展方向;基于生态系统的健康娱乐、美学体验、科学教育、文化多样性和地方感知等文化服务功能,可以提出特色旅游产业发展目标和发展方向。另外,产业发展布局还需考虑基于生态系统调节服务的环境承载力,引导城镇发展和产业结构布局。

(2)识别和评估区域生态系统服务价值,权衡生态系统服务间的竞争关系和协同作用,平衡生态系统服务的供需关系,进而基于生态系统服务的供应单元划定生态系统服务功能一级分区和二级分区,确定区域生态空间结构。例如:供给服务区可以划分为高产农业区、水源供给区、矿产采掘区、动植物资源供给区等二级分区;调节服务区可以划分为蓄滞分洪区、侵蚀控制区、安全防护区、环境净化区等二级分区;文化服务区可以划分为景观感知区、游憩娱乐区、历史文化遗产区等二级分区;支持服务区可以划分为野生动物栖息区、珍稀植物分布区、大型湖泊湿地区等二级分区。

(3)依据不同生态系统服务的功能分区确定国土空间土地利用政策,制定区域空间管制目标和策略。依据不同类型生态系统服务分区构建区域土地政策分类体系,提出分区的管制目标、准入产业、行为引导和开发控制等政策。

(4)确定生态系统服务供需连接路径,构建获取生态系统服务的基础设施网络。根据生态系统服务分区的发展与保护目标,确定区域基础设施,引导区域生态化空间发展模式,优化生态系统服务供需关系的空间组织,提高获取生态系统服务的效率。

城区尺度上,国土空间规划主要解决城市性质规模和发展方向、市政和社会基础设施布局、自然与人文历史保护、城市灾害防治等问题。城区尺度上融入生态系统服务的空间规划策略如下。

(1)评估生态系统服务功能与服务水平,提出面向生态系统服务的产业布局规划、基础设施规划、历史文化遗产保护规划等。基于生态系统服务供需关系,引导城市空间拓展方向和空间布局结构,提升城市环境品质和营造城市特色。

(2)划分城市生态系统服务分区,明确生态系统服务分区的主导功能。对城区用地结构与设施布局进行总体安排与部署,形成合理的用地布局规划方案,避免规划超过生态系统的服务阈值,引导合理的城市空间结构。通过用地规划完善和维持生态系统结构的完整性和过程的连续性,有效提升生态系统服务功能。

(3)依据城市生态系统服务类型和服务价值,考虑获取服务并减少开发行为对服务的影响,提出合理的城区用地布局结构,制定城区空间管制政策。明确分区管制内容、管制手段和管制目标等保护策略,提出行为类型、行为级别和许可规定等行为控制策略。

作者:颜文涛,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学生态智慧与城乡生态实践研究中心副主任;国际生态智慧学社理事,中国科学技术协会低碳智慧城市专业委员会主任,中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会委员,中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会委员,中国水利学会城市水利专业委员会委员

专栏文章

01 生态城市实践动态

02 生态实践的逻辑

03 生态城市指标及实施途径

04 生态城市指标及实施途径案例①重庆悦来生态城

05 生态城市指标及实施途径案例②乐山生态城市实践

06 生物多样性保护的城市实践

07 生物多样性保护实践案例①新加坡生物多样性保护实践

08 生物多样性保护实践案例②墨尔本生物多样性保护实践

09 响应气候变化的城市实践

11 响应气候变化的城市实践案例②荷兰应对洪水的韧性实践探索

12 城市水系统的一体化管理

13 城市水系统一体化管理实践案例——上海黄浦江两岸生态修复实践

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(22)整合生态系统服务的空间规划框架

图1 国土空间土地利用与生态系统服务的关系

图1 国土空间土地利用与生态系统服务的关系

规划问道

规划问道