我国城市发展正处于从“增量建设”向“存量更新”转型的十字路口,面临着从民生改善、遗产保护到经济可行性的诸多现实挑战。柏林夏洛滕堡118街坊项目(Charlottenburg,简称“118街坊”)取得成功之前,大多数决策者和专业技术人员都认为老旧住宅修缮、改善的成本要高于拆除重建,作为试点项目,118街坊更新的一项重要任务是验证基于建筑保留改善的“柔性城市更新”的经济可行性。回顾118街坊更新,可为当下广州的城市更新转型提供一些有意义的启示。

01

项目概况

118街坊是柏林一处典型的以合院式住宅形式为主的租赁住房城市街区,街坊距离夏洛滕堡宫殿约400米,街坊面积约1.5公顷(120米*125米)。118街坊保护更新试点是欧洲城市更新转型的标志性事件。

118街坊在夏洛滕堡—克劳森纳广场街区中的位置

图源:基于谷歌街景照片自绘

夏洛滕堡宫——柏林保存得最好、最重要的普鲁士国王宫殿建筑物,是普鲁士国王腓特烈一世为他的妻子建造的夏宫

图源:参考文献[2]

改造前,街坊内共有415套住宅,其中约30%处于空置状态。建筑底层多为服务本地的商铺和其他小微企业。街坊的大部分居民为低收入租户。经过三年持续努力,118街坊试点项目在1980年前陆续完工。原有建筑和社区结构得到保留,住房条件和人居环境大大改善;改造后的街坊提供了382 套住宅,约80%的居民继续在此居住;项目成本仅相当于同等规模拆除重建项目的64%。

该项目的成功证明了“柔性城市更新”有可能在避免居民置换和保证经济可行性的同时,同步实现历史文脉保护与居住条件改善。柏林夏洛滕堡—克劳森纳广场街区118街坊的保护更新试点项目最终获得了1975年欧洲建筑遗产年金奖。

改造前的118街坊

图源:参考文献[1]

118街坊在夏洛滕堡—克劳森纳广场街区中的位置

资料来源:参考文献[1]

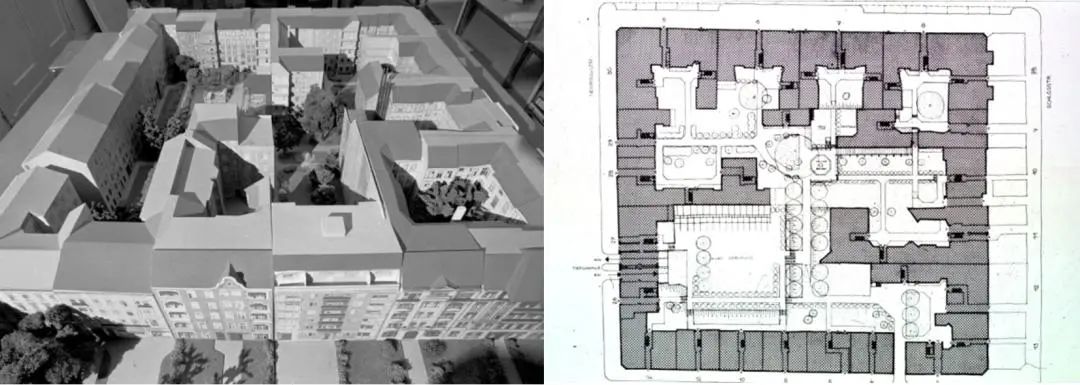

118街坊保护更新方案模型、总平面图——

住房公有化基础上的房屋修缮和居住环境现代化改造

图源:参考文献[1]

02

更新策略

确保更新改造的经济可行性

城市更新特别是居住街区更新自身带有公益属性,其经济性应体现在长期可持续的资金投入保障、合理的成本分担和资金平衡机制,以及经济效益与社会效益、文化效益的均衡考虑。

118街坊试点项目专门开发出适用于改造项目的创新性检测、修缮、建造技术,并采用合理的安置策略和流程安排,可以有效缩短改造周期并降低房屋安置和改造费用,从而成功控制了更新成本。同时,通过住房公有化、改造成本控制和居民参与房租议定,实现了政府、企业(住房协会)、居民对更新资金投入的合理分担,保证了城市更新的经济可行性和社会公平性。

住房改善的适应性技术

118街坊试点项目在改造技术方面进行了革命性创新,主要目的是尽可能地保留和利用原有的建筑结构和构件,并在建设过程中尽量减少对它们的损害。

例如:改造中借用内窥镜技术,在不影响房屋使用的前提下检查建筑结构状况,并有针对性地对原有结构中破损的部分进行加固或替换,避免了对楼面结构的大面积拆除;采用低压电渗透防水防潮技术,在不损伤墙体的前提下解决建筑首层的墙体返潮问题;在内庭院一侧的建筑外墙安置可折叠的消防爬梯,发生火灾时云梯消防车不必驶入内庭院即可解决问题,避免了因预留消防通道而过多拆除原有建筑。这些专门针对建筑改造的技术创新有效降低了建设和维护成本。

仅在局部打开楼板,采用内窥镜技术检查建筑结构状况——用以减少居住干扰、降低改造成本的技术创新措施

图源:参考文献[1]

逐栋改善、循环安置

考虑到改造前街坊内已存在一定数量的空置房屋,试点项目采取了“逐栋改善、循环安置”的项目组织和房屋安置策略,即以楼门为单元逐一进行改善,改造完成的楼门单元内的空置房屋用于预先安置下一单元的居民。

每一单元的改善采用“由外及内”的方式:首先进行建筑的外立面修缮,居民在此过程中无需离开房屋;随后进行房屋内部结构和管线设施的修缮、改造,居民只需在此阶段短期搬离;最后在本单元居民全部入住后完成对公共楼梯间的修缮。

改造中的118街坊——居民在实施过程中继续生活居住

图源:参考文献[1]

精巧的流程设计保证了房屋能够在更新项目实施过程中继续居住使用,一方面防止长时间空置带来的改造成本上升,减少了住房周转费用;另一方面有效避免了原有居民的大量外迁。同时,由于实现了住房公有化,居民们在安置过程中可根据自身需求进行同一街坊内的房屋置换,例如腿脚行动不便的老人更愿意迁入位于建筑底层的住宅,而年轻的家庭则可能选择视野较好的顶层单元。

柏林夏洛滕堡118街坊整治后的鸟瞰图及沿街立面

图源:基于谷歌街景照片自绘

整治后內部环境

图源:参考文献[1]

03

经验启示

重视街区更新的经济可行性

在现阶段的房地产市场条件下,简单通过“大拆大建”实现城市更新的资金平衡乃至盈利的“粗放型”路径愈发难以实施。

118街坊项目对于经济可行性的考虑显然具有特别的借鉴意义。借助合理的资金安排和技术手段,城市更新在经济角度的目标是建立一种政府、投资者和个人之间的平衡关系,确保其经济可行性和可持续性。街区更新的经济性更需着眼于社区人口结构的稳定和居民居住条件的改善、更有利于降低城市运行成本,推动经济的长期可持续发展。

发挥住房保障与城市更新的相互支撑作用

未来应考虑将住房保障制度的发展完善作为支撑城市更新的基础条件,例如合理区分自住与非自住需求的差别化住房安置政策、重新定位城市更新中大量涉及的原有公房、结合城市更新发展公共租赁或共有产权住房等,从而优先保障实际居住居民的住房权益,使城市更新回归解决住房问题、有效改善民生的初衷。

关注本地个体经营者在城市更新中的地位和作用

人们经济能力的稳定提升和社区生活水平的不断改善是街区持续繁荣的根本。

长期根植本地的餐厅、酒馆、食品店、杂货店、理发馆、洗染店、裁缝铺、修车行等不但是社区生活圈的一部分,以相对低廉的成本满足了居民的日常生活需求,而且提供了大量就业机会。这些个体经营者同样可视为城市更新的参与主体,使之有机会参与更新进程。在我国城市的传统住宅区或老旧小区中,历史形成的混合城市功能使得本地个体经营者大量存在。对于承载生活居住功能的街区更新而言,与其片面推动“高端”或“创意”产业植入及其带来的绅士化、商业化过程,不如重新审视本地小微企业在民生改善和活力再造中的作用。

注释:

[1] 惠晓曦,廖正昕.住房保障支撑下的城市更新与历史街区保护——柏林夏洛腾堡118街坊试点项目的经验和启示[J].国际城市规划,2022,37(06):67-75+96.DOI:10.19830/j.upi.2020.264.

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/nwH0bL2hVt_7wmO1OO30eA

[3] Google地球.(2022).街景地图.检索于[2024.6.4].

供稿|城市设计策划所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):海外观察|柏林夏洛滕堡118街坊“柔性城市更新”的策略及启示

规划问道

规划问道