数据精英夏季特训营开车啦!

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,再减200元!

任选3套同报,再减360元!

任选4套同报,再减520元!

任选5套同报,再减700元!

任选6套同报,再减900元!

(以上优惠不包括营5和营14)

研究项目以就地城镇化为背景,建立了县域公共服务设施优化配置技术体系。快速城镇化过程中人口的持续迁移与公共服务设施空间布局间存在特定的规律与耦合关系,基于空间聚类分析建立公共服务设施的供需平衡分析方法,可以有效识别公共服务设施空间失配的地理区位,进而为阶段性分批次的优化调整提供依据。公共服务设施的供给与需求与其所在空间区位的社会、经济和人口存在密不可分的关联性,利用空间过滤回归模型实证公共服务设施供需关系的驱动因素对于从根本上解决公共服务设施空间配置问题具有积极的理论价值。公共服务设施的空间配置是涉及到多个职能部门,多种资源类型的多目标决策过程。利用基于熵值法的TOPSIS模型建立公共服务设施空间配置评价方法,提出公共服务设施空间配置调整与优化的可行性规划策略。以菏泽市郓城县为例,县域公共服务设施优化配置技术体系得以全方面的验证。案例地区数据来源包括清洗后的POI数据,道路、河流、村落等矢量要素等各种开源数据,各职能部门的统计数据,和社会调查数据。

项目结题成果报告

以下研究成果内容摘自项目结题成果报告。该项目报告共计25页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入 24719 ,即可获得报告全文PDF的下载方式:

2.1 基于人口分布规律的公共服务设施供需平衡空间分析方法

(1)人口迁移与公共服务设施规模之间的空间耦合机制分析

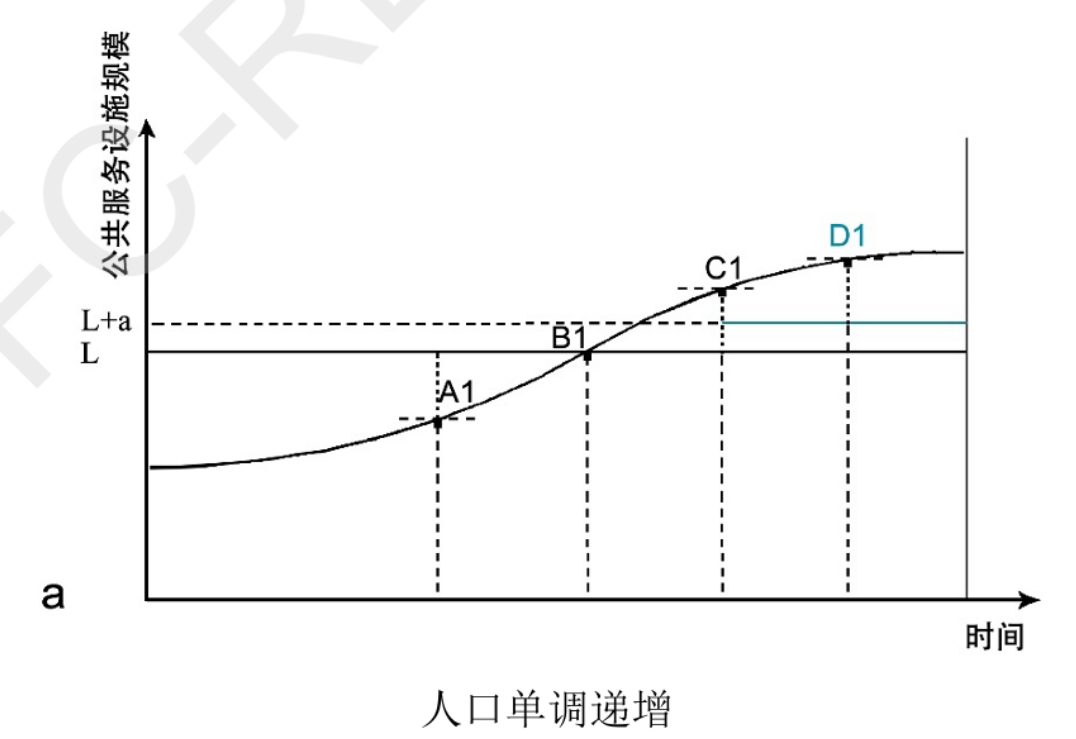

在我国快速城镇化过程中,人口持续由乡村向城镇迁移。为了弥补乡村地区公共服务设施的不足,国家出台一系列政策大力推进公共服务设施的规划建设。由于设施规模、技术人员配备等方面存在的差异,各类公共服务设施在服务质量上呈现非均衡性发展。以学校、医疗设施为代表的公共服务设施出现了供需失配现象。公共服务设施的供需失配指的是使用者与公共服务设施的空间分布存在地理位置上的偏差。为了量化分析公共服务设施的供需失配,可以归纳出供需失配所具有的两个基本条件,一是公共服务设施供需关系呈现明显的供大于求和供不应求的情况。二是供大于求与供不应求的公共服务设施发生了空间聚类。公共服务设施的供需演变从理论上可以划分为两种模式。一种是人口单调递减模式;另一种是人口单调递增模式。这两种模式分别对应着乡村和城镇公共服务设施的供需演变历程。图1(a)展示了在人口持续增加的城镇地区,公共服务设施供需变化的过程。城镇化过程中人口的迁移可以用一条人口演变曲线来表征,这条曲线被称为诺瑟姆的s形曲线(Muligan2013)。诺瑟姆S形曲线实际上描述的是城镇地区的人口持续增加的演变规律,可以被关联引用到人口单调递增模式下公共服务设施的供需演变过程中。曲线的斜率反映了人口的增长或下降速度。曲线上 A1 和 D1之间的中间段的斜率大于 A1之前和 D1之后的两端段。中间部分是快速城镇化过程中公共服务设施供需失配的高发区段。假设公共服务设施的供给规模为L,它是一条平行于x轴的直线。初始状态下,公共服务设施规模供过于求。随着人口数量的逐渐增加,公共服务设施需求逐渐接近公共服务设施供给,供过于求的局面得到缓解。当人口数量增加到A1时,供需平衡达到平衡区间的上限,供给远大于需求的空间失配状态消失,公共服务设施进入供需平衡状态。然后在 C1点,供需平衡达到平衡区间的下限。当人口数量超过 C1点并继续增长时,公共服务设施的供求关系就超出了供需平衡状态,进入供不应求的不平衡状态。随着人口的继续增长,供不应求的情况会愈演愈烈。如果在1点,政府增加公共服务设施规模到Lta 以解决供不应求的问题,公共服务设施的供需平衡区间的下限值将提高至D1点。公共服务设施处在供需平衡状态的时间被延长了。如果公共服务设施规模没有增长,公共服务设施的供需平衡区间为[A1,C11,增加供给使公共服务设施的供需平衡区间扩展为[A1,D11。值得一提的是,在人口达到A1点之前,尽管公共服务设施处在供大于求的失配状态,但是随着人口的增加,公共服务设施的供需逐渐趋于平衡,因此这是一个正向的过程。然而当公共服务设施规模没有增加,人口数量超过C1点之后,或者增加了公共服务设施,人口数量超过 D1点之后,公共服务设施的供需平衡状态向着远离供需平衡的状态发展,这是一个负向过程。

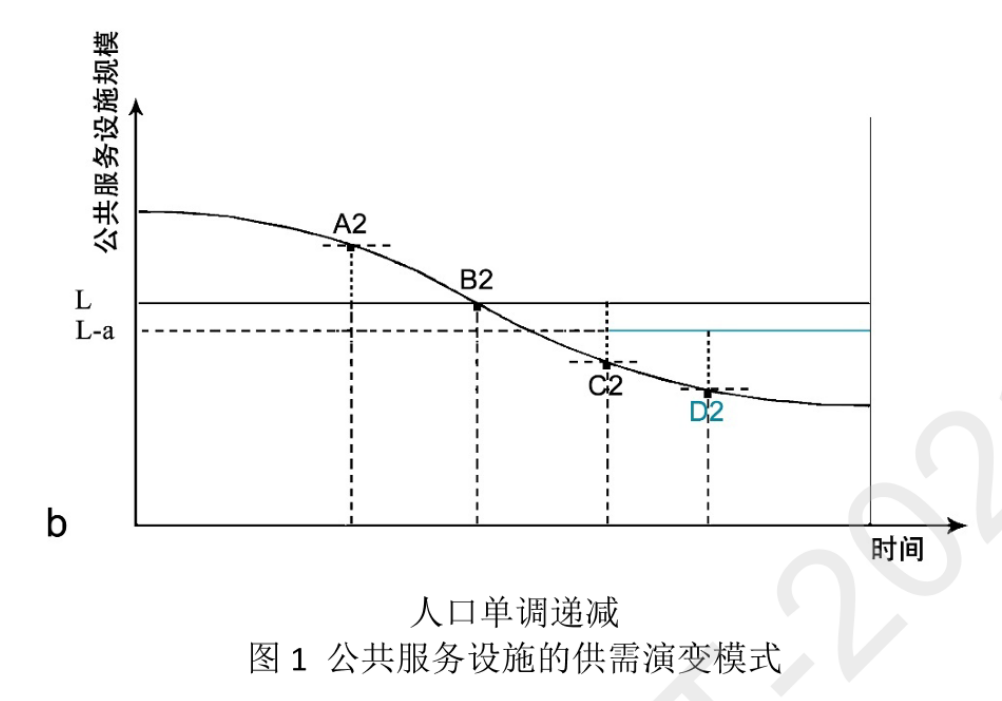

与人口的单调递增过程相反,在快速城镇化的乡村地区,人口呈现单调递减的过程,如图 1(b)所示。公共服务设施的供需演变呈现与图 1(a)完全相反的过程。图 1(b)显示了在人口数量持续下降的背景下,公共服务设施供需的变化过程。初期,公共服务设施供不应求。当人口数量下降到A2时,公共服务设施供需平衡达到合理区间的下限,公共服务设施供需关系进入均衡状态。在C2点,公共服务设施供需平衡达到合理区间上限,公共服务设施供需关系进入供过于求状态。同理,如果此时政府为了避免失配现象的发生,通过调控将公共服务设施的规模减少到 L-a,公共服务设施的供需平衡将持续到D2点。如图 1(a)所示,A2 点前为正向趋势,公共服务设施规模不变取C2点或公共服务设施规模减少取 D2点,此后为负向趋势。

图1(a)和图 1(b)分别描述了城镇地区供不应求和乡村地区供过于求的公共服务设施的发展演变过程。由于供需比例的个体差异,供需平衡不应该仅局限于一个供需平衡点,而是需要一个供需比例的缓冲区来决定哪些公共服务设施可以被纳入批量调整的范围。图1中提到的供需平衡区间可以定义为公共服务设施调整缓冲区。在人口从农村向城镇迁移的背景下,公共服务设施供给的调整受到国家政策、公共财政等多种因素的影响(Uzun andSimsek 2018)。对于闲置的公共服务设施用地和建筑,一些研究人员提出了一个客观的规划框架和程序,用于这部分资源的适应性再利用(Huangand Wey 2019)。无论公共服务设施如何调整,缓冲区都是确定公共服务设施是否需要调整的有效工具。

(2)基于空间聚类分析的公共服务设施供需平衡分析方法

快速城镇化背景下人口在短时间内由乡村向城镇迁移,乡村低质量的公共服务设施呈现供大于求的情况,而城镇中优质的公共服务设施则存在明显的供不应求。针对公共服务设施在快速城镇化中出现的问题,建立了公共服务设施供需平衡的空间分析方法。

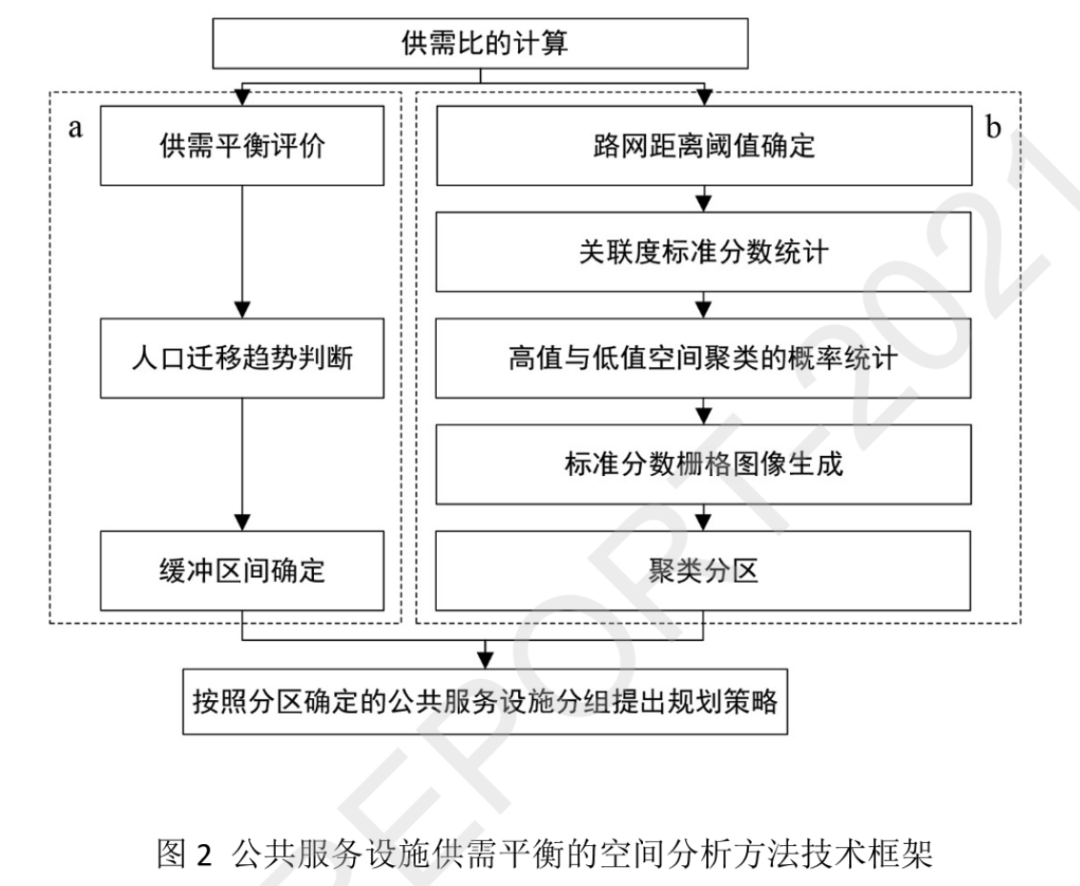

公共服务设施供需平衡的空间分析方法主要包括三个技术环节:公共服务设施供需比计算;利用热点分析(HotSpotAnalysis)进行供大于求与供不应求的公共服务设施的空间聚类分析;借助反距离插值法明确供大于求与供不应求的公共服务设施地理区位分区。图2总结了公共服务设施供需平衡的空间分析方法的技术框架。

公共服务设施供需平衡的空间分析要在人口迁移趋势的基础上确定合理的供需比的缓冲区间。空间聚类分析通过使用热点分析方法计算关联度的标准分数来确定是否存在高值或低值的聚类。结合研究区域,通过分析供大于求与供不应求的公共服务设施的空间聚类,获取需要优先、分批调整的公共服务设施群组。以菏泽市郓城县小学用地的供需失配分析为例,公共服务设施供需平衡的空间分析方法在实际案例中得以应用。主要的研究结论如下:由于人口基数庞大,在耕地保护和生态用地保护的双重压力下,我国建设用地资源短缺。学校用地空间失配是有限土地资源没有得到充分合理利用的具体表现,对教育设施的公平配置具有根本性影响。本研究通过衡量学校用地的供需关系,确定供过于求和供不应求的学校的空间聚类,建立空间失配的测度方法,以协助决策者解决学校用地失配问题。

学校用地空间失配的研究范围是郓城县,学校用地的供需失配分析是在小学学区这一单元上进行的。结果表明,郓城县学校土地失配的现象得到验证。应用所开发的分析方法得出的研究结论可以给土地管理部门提供管理学校土地资源的建设性意见。土地供不应求的学校聚集在内城和几个相对发达的城镇。相反,供过于求的学校聚集在多个欠发达的乡镇,如图3所示。最重要的是,供过于求和供不应求的学校都呈现出负向发展趋势。研究显示,城县有相当一部分学校处于土地供过于求的状态,且大部分都是零散分布的,由此可见供过于求的学校数量具有一定的普遍性。

尽管学校用地供需平衡机制较为复杂,但土地利用政策对公共服务设施用地供给具有显著影响。由于我国出台了城乡建设用地增减挂钩政策,可以通过农用地与城市建设用地的增减挂钩,将乡村用地指标转化为城市建设用地指标。建议在城乡建设用地增减挂钩过程中制定专门针对学校用地的土地政策,将乡村中富余的学校用地指标列为专项指标予以保证,可以考虑将这部分用地指标换算成所得收入用于弥补学生人数下降地区增加的运营成本,改善师资、图书、设施等教育条件。农村剩余校地可以作为降低内城区校地扩建成本、平衡新建城区学校成本的有效手段。

2.2 供需失衡机制下公共服务设施空间失配的驱动因素分析

(1)公共服务设施供需失衡机制分析

公共服务设施供需失衡机制是指在快速城市化背景下,各影响因素推动公共服务设施供需由平衡向失衡转化的过程。供需失衡的驱动因素主要包括人口迁移居民对高质量服务设施的选择偏好和居民生活水平差异三个方面。它们影响着使用者的空间分布、公共服务设施使用率和公共服务设施的建成环境与服务水平。在这三个主要影响因素的驱动下,公共服务设施供需由平衡向失衡演化。人口迁移通过重构使用者的空间分布影响公共服务设施供需失衡,使用者的空间重构可以通过不同地理区位上劳动力、学龄儿童、农民工等特定人口占总人口的比重来体现。可以用年龄结构统计数据来表示各类公共服务设施使用者的数量。青壮年劳动力由乡村涌入城镇以寻求更好的工作和生活环境(Veronika和M6nika 2020)。当劳动者选择在他们工作的城市结婚生子就会改变城市和乡村居民点的年龄结构。现有的不同年龄组人口统计数据可以在一定程度上反映人口迁移的趋势。由于城乡二元户籍制度和城镇户籍的高门槛(Dengetal.2020),每年只有一部分青壮年劳动力能够取得城市户籍,转变为城镇常住居民,而相当一部分劳动力是流动人口(zhouetal.2018),他们候式地在城乡间迁徙。常住人口是指在一个地区没有户籍但已经工作、生活半年以上的人口。户籍人口和常住人口的统计可以在一定程度上反映流动人口的空间分布。

公共服务设施的服务质量是影响公共服务设施供需关系的直接因素,因为服务质量是大多数使用者选择公共服务设施的首要考虑因素。优质的公共服务设施体现在良好的建成环境、雄厚的固定资产、充足的资金支持、优质工作人员配置。世界银行的统计数据和部分学者的研究均表明,建成环境(Barrettetal.2019)金融投资(Rowe andPerry2020)、工作人员素质影响公共服务设施的服务质量(Marchand and Weber 2020)。建筑、资产和人力资源在城市和乡村之间存在显著差异。相对于外在的建成环境,优质的公共服务是居民真正需要的。建国之初,国家通过公共政策的制定,集中优势资源优先在城市中开发建设公共服务设施市场经济时期,大量资源向城市集中。尽管近年来国家和地方政府都倾向于向乡村和贫困地区倾斜,但要弥补长期投入不足,促进公共服务均衡发展并不容易。居民生活水平是公共服务设施供需关系的潜在驱动因素。虽然它不直接影响公共服务设施的供给或需求,但它可以通过各种复杂的联系来影响公共服务设施的供需关系,例如居民生活水平的高低影响人口的流向、公共服务经费供应能力和人才的引进。居民生活水平高的地区建设的公共服务设施质量也相对较高,不同地区居民生活水平的差异是造成人口迁移的根本原因,推动了迁移的演变,进而影响了公共服务设施的供需平衡。居民生活水平由经济条件和居住环境组成。经济状况直接取决于企业的数量和产值,与可提供的就业岗位相关联。居住环境水平影响着人们的生活质量和生活满意度(Maetal.2020)。居住环境又分为外部生活环境和个人生活环境。城市生活最吸引人的地方在于,它配备了许多乡村所没有的优质公共服务设施,营造了良好的外部生活环境。居民通过不同劳动方式获得的实际收入,是改善个人生活环境的必要条件。在以县为代表的快速城镇化地区,集体经济和个体经济是居民收入的主要来源,其中集体经济收入又分为农业收入和集体企业收入。

(2)利用空间过滤回归模型建立公共服务设施供需驱动因素的空间分析方法

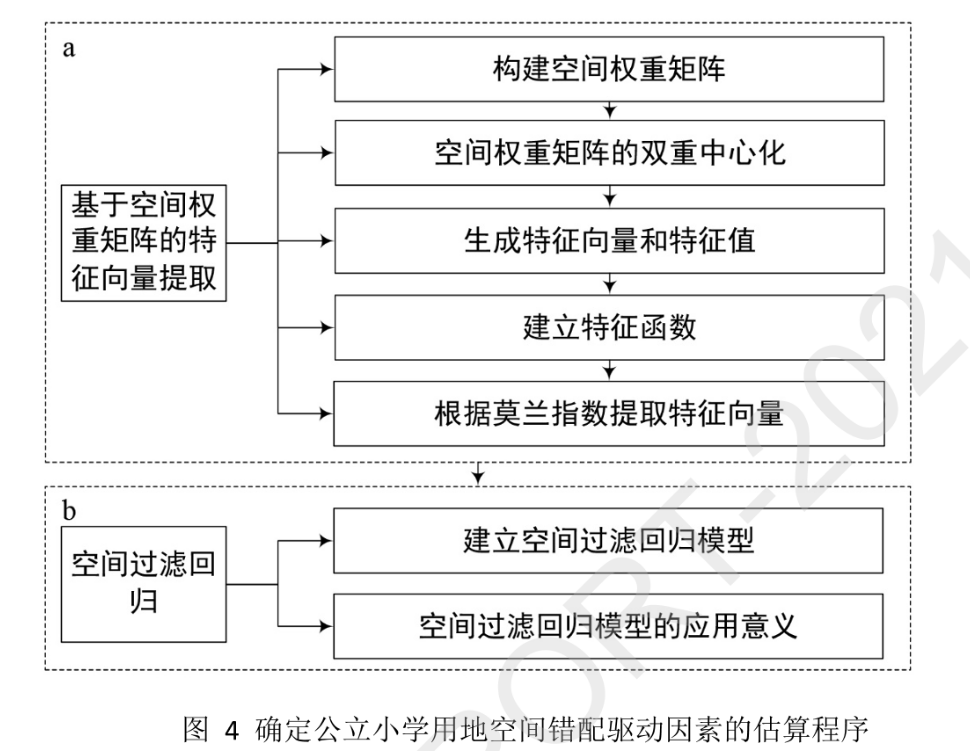

通过验证公共服务设施供需的驱动因素,可以明确造成公共服务设施失衡的主要原因,掌握公共服务设施供需演变的规律,从而更有针对性地推进公共服务设施的均衡化发展。表征公共服务设施供需关系的因变量和自变量都具有地理区位特征,属于具有空间自相关性的地理参考数据。由研究对象所处的地理区位所决定的空间自相关会影响模型的检验结果。为了解决这个问题,研究引入了基于特征向量的空间过滤回归模型。它可以利用公共服务设施的地理坐标数据建立空间权重矩阵,通过对空间权重矩阵进行双重中心化,然后提取特征向量与特征值。基于特征值与莫兰指数间的函数关系,将莫兰指数大于阈值的特征向量放入以公共服务设施的供需比为因变量,以可能的驱动因素为自变量的模型中,进行回归分析。每个特征向量作为解释变量加入到回归方程中,相当于过滤了来自空间结构的空间自相关对模型估计的影响。特征向量空间滤波方法可以分解为提取候选特征向量和特征向量空间滤波两个过程,如图4所示。

以菏泽市郓城县小学为例,将人口迁移、教育服务质量和居民生活水平作为学校用地失配的主要驱动因素建立自变量的指标体系,从而验证公共服务设施供需驱动因素的空间分析方法的可行性,实证小学学校用地失配的驱动因素。主要的研究结论如下:

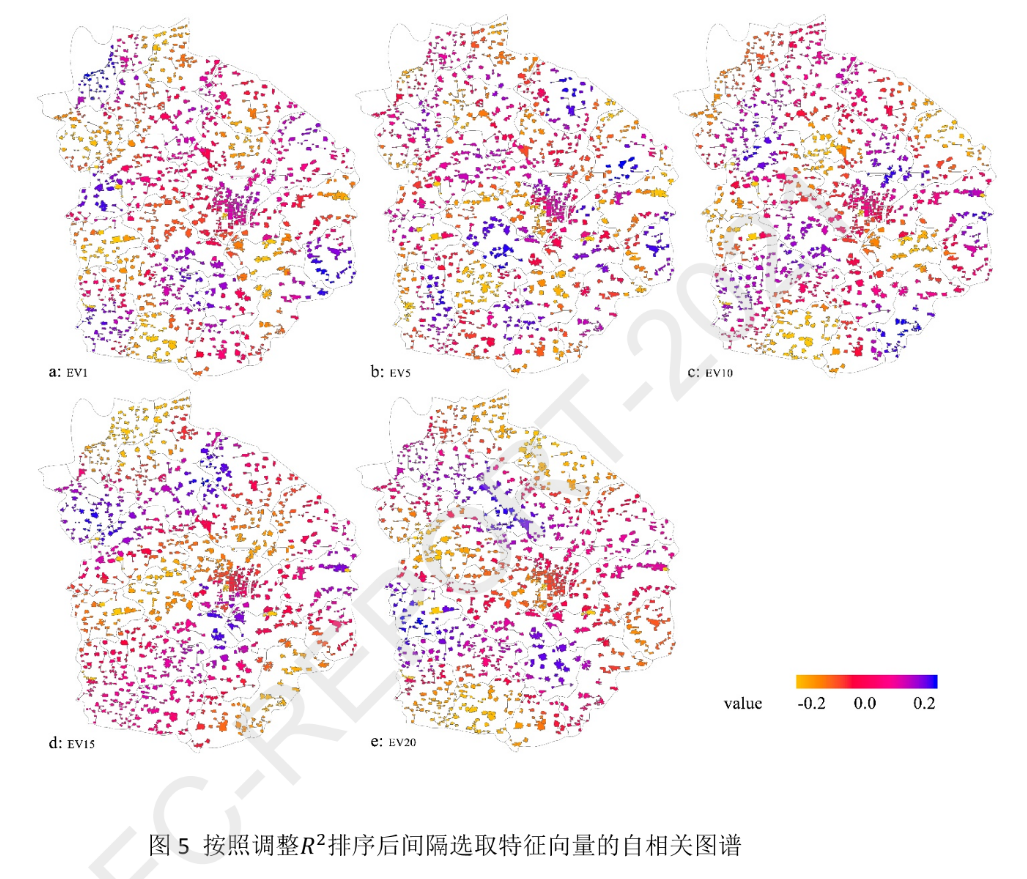

公共服务设施供需驱动因素的空间分析方法可以用来量化验证快速城市化背景下学校用地供需失衡的驱动因素。该方法通过小学的地理坐标建立空间权重矩阵,从 266所学校的空间权重矩阵生成的266个候选特征向量中,根据Moran指数阈值提取了57个特征向量。然后根据调整R方的值选择20个特征向量加入回归模型,部分特征向量按自相关性由大到小排序,如图5所示。本研究的数值结果表明,ESF方法可以有效滤除与学校土地失衡相关的数据集的正空间自相关,并减少错误估计。在涉及三个驱动因素的ESF分析中,三个代表人口迁移的地理参考指标和三个表征教育服务质量的地理参考指标在统计学上与供需比存在显著的空间关联。这六个地理参考指标解释郓城县的供需比,调整R方为0.50。因此,人口迁移和教育服务质量是学校用地供需失衡的直接驱动因素。居民生活水平作为潜在和间接驱动因素的作用没有显著统计学意义。其主要原因是居民生活水平通过作用于人口和资源的空间流动间接影响了学校用地的失衡,而没有直接作用于学校用地的供求关系。居民生活水平是造成学校用地供需失衡的间接因素,这一定性分析结果,尚需进一步定量验证。研究结果对决策者制定优化、可持续的学校用地分配方案具有积极意义。学校用地的调整需要顺应当地人口迁移和教育服务质量的发展趋势。短期内,学校用地失衡需要政府基于这两个因素制定公共政策来解决。从长远来看,解决学校用地供需矛盾的根本在于人口流动的区域平衡、教育服务质量以及城乡一体化的体制和政策体系的建立(Maet al. 2020)。

2.3 综合考虑多方诉求的公共服务设施空间配置评价方法

(1)基于多方诉求的复合评价标准

不可移动资源主要指的是公共服务设施用地和建筑物,包括承担公共服务设施各项主体功能的各类场地和物质空间。不可移动资源主要由规划部门管理,主要诉求是按照预测的人口规模配置合理的不可移动资源。不可移动资源具有三个属性特征。一是土地、建筑物一旦规划建设,难以灵活地及时进行调整。因此,它们很容易受到大规模人口迁移的影响(Sunetal.2021)。此外,由于可建设用地的总量有限,公共服务设施用地和建筑物属于稀缺资源,需要充分而有效地利用。第三,由于公共服务设施的公共物品属性,以土地为代表的不可移动资源(Maxfield 1972),仅在市场的调控下难以调整和优化。可移动资源是与不可移动资源相对的概念,是指可以跨地域移动或携带的资源,包括人力、设备、仪器和资金等(Pawlewski2011)。可移动资源主要由相关职能部门按照公共服务设施每年的运营情况进行配置,主要诉求是充分利用有限的公共财政资金实现各公共服务设施的合理运营。可移动资源的属性特征体现在三个方面。首先,可移动资源包括两个层次:数量和质量(GigliottiandSorensen2018)。其次,人才招聘往往是市场上双向选择的结果(Jabbar 2018),很难通过公共政策进行干预。空间可达性是指居民接近和使用公共服务设施的难易程度,其决定了居民使用公共服务设施的便利程度。居民的诉求主要体现在使用公共服务设施的便利性和接受高质量的公共服务上。当两者无法兼得时,调查显示相当一部分居民倾向于以增加交通成本为低价获得高质量的公共服务。

公共服务设施的空间配置目标是综合考虑多方诉求,充分利用现有的物力财力保障公共利益的最大化。在快速城镇化过程中,政府颁布多项规划标准保障新城区公共服务设施的开发建设。新建城区由规划部门按照规划人口确定各类公共服务设施的数量和位置。各级各类公共服务设施,尽可能使更多的居民点位于合理的服务半径内,同时要保证服务区范围内有足够数量的居民可以支撑公共服务设施的运营规模。公共服务设施的用地规模和建筑面积按预测的规划人口和千人指标确定,包括公共服务设施的各项功能组成也有相应的标准约束和遵循。已经建成的公共服务设施交由相关职能部门负责运营和维护,如教育部门负责学校的运营和维护,包括师资配备和仪器、设备、书籍的购置等。国家通过制定政策约束公共服务设施技术人员配置,如规定教师配置比例的下限值。对于医院和学校而言,高水平的技术人员、仪器、设备的配置直接决定了公共服务水平的高低。居民对优质公共服务设施的选择偏好决定了只有优质的公共服务设施的供给才是有效供给。仅重视塑造物质空间的不可移动资源,而不重视可移动资源的配置会造成无效供给。为了提供有效供给,公共服务设施的空间配置评价应从不可移动资源、可移动资源、空间可达性三个方面进行综合评价。

(2)利用基于熵值法的TOPSIS 模型建立公共服务设施空间配置评价方法

……

还有更多成果内容,详见项目结题成果报告。该项目报告共计25页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入24719,即可获得报告全文PDF的下载方式。

原文始发于微信公众号(城市数据派):大数据支持下鲁南县域公共服务设施优化配置技术体系研究丨城市数据派

规划问道

规划问道