数据精英夏季特训营开车啦!

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,再减200元!

任选3套同报,再减360元!

任选4套同报,再减520元!

任选5套同报,再减700元!

任选6套同报,再减900元!

(以上优惠不包括营5和营14)

项目名称:基于出行行为的儿童友好型住区评价指标体系研究

项目负责人:刘涟涟

依托单位:大连理工大学

项目参与人:

陆伟 教授 大连理工大学

蔡军 教授 大连理工大学

吴亮 讲师 大连理工大学

陈飞 讲师 大连理工大学

姚亦舒 大连理工大学

朱凯 大连理工大学

孙佩锦 大连理工大学

王雪 大连理工大学

王钰 大连理工大学

1996年,联合国儿童基金会及联合国人居中心通过了“儿童友好型城市”的决议。2002年,联合国明确要求各会员国承诺发展有利于儿童居住的社区和城市。目前,除了中国,全球已有400多个城市获得了联合国儿童友好城市的权威认证。我国在儿童友好城市规划建设上仍面临严峻的挑战。倡导儿童友好城市住区发展应成为中国城市建设的新主题。

本项目对儿童通学出行行为研究结果显示,受访初中生通学出行以小汽车为主(53%),其次是步行(39%),公交车和自行车出行比例极低。小学生(53.6%)和幼儿园(73%)通学出行以步行为主,其次是小汽车(小学生33.7%,幼儿园24%),公交通学出行比例低,没有自行车出行。从出行距离看,出行距离在<400m以内步行占比最大,并出现小汽车出行。上述分析显示:住区规划模式(封闭,开放),住区与教育机构的距离,及其周边公交站点可达性,步行环境是影响儿童通学出行行为的主要因素。

对儿童的游戏出行行为及其影响因素研究结果显示,住区范围的游戏出行方式以步行为主,10min以内的游戏出行不足50%。7岁以上学龄儿童户外活动频率明显下降。小区级的户外公共开放空间的儿童使用率高,住宅组团级与宅间院落级的公共开放空间的儿童使用率较低。公共开放空间服务范围,儿童可达性(距离与步行环境)和公共开放空间的面积是影响儿童游戏出行选择的重要因素。

通过中欧案例住区比较显示,欧洲儿童友好住区规划具有以下特征:

(1)以公共交通供给以快速轨道交通为主;公交站点服务半径以300m为宜。

(2)具有规划完整,法规完善的多样化非机动交通路网。

(3)住区道路设计体现多种交通模式平等共享。采用30 km限速路,尽端路,提高住区步行出行安全。

(4)住区规划保持小街区尺度、高沿街面密度、高密度路网和交叉口密度。

(5)住宅、工作、休闲和教育功能的混合布局。

(6)注重儿童与家庭参与。

基于上述实证研究和对国内外相关评价体系研究,初步构建适宜我国国情的儿童友好住区评价体系,包括共7项一级指标:住区开放性、街道的多样性、基础服务设施可达性、步行友好性、邻里安全性、机动车可控性和儿童参与性,和18项二级可量化指标。

本课题研究成果对应对我国儿童友好型城市发展需求,实现城市住区人性化、生态化、公平化目标具有重要的现实意义。并为我国构建儿童友好城市住区,提供切实有效的量化指导标准,为儿童友好型住区规划奠定理论基础。

项目结题成果报告

以下研究成果内容摘自项目结题成果报告。该项目报告共计34页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入 24722 ,即可获得报告全文PDF的下载方式:

(1)我国城市儿童通学与游戏活动出行行为特征。作为本课题的研究基础。针对幼儿园、小学和初中的儿童与青少年展开的实证研究,内容主要包括:儿童通学、游戏出行行为特征(出行方式、距离、时耗、及相互之间的关系,以及与出行人属性的关系);

(2)我国城市住区规划对儿童通学与游戏出行行为的影响研究。这是本课题的研究关键。基于文献实证与主观判断等综合分析,依据家庭属性、社会属性、住区环境,通学与游戏出行环境、教育机构和游乐场规划,提出核心客观影响因素。

(3)欧洲儿童友好住区的规划特征总结。这也是本课题的基础。以案例研究为主,从住区形态,功能布局,开放空间与游乐场规划,交通规划(公共交通、非机动交通、机动车管理,和通学环境规划)等方面,总结欧洲儿童友好住区的规划特征与量化指标。

(4)儿童友好住区的评价体系研究。主要包括:基于实证影响因素的评价体系,基于文献总结影响因素的评价体系,基于实证与文献结合的评价体系构建与量化指标分析。

2.2 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景

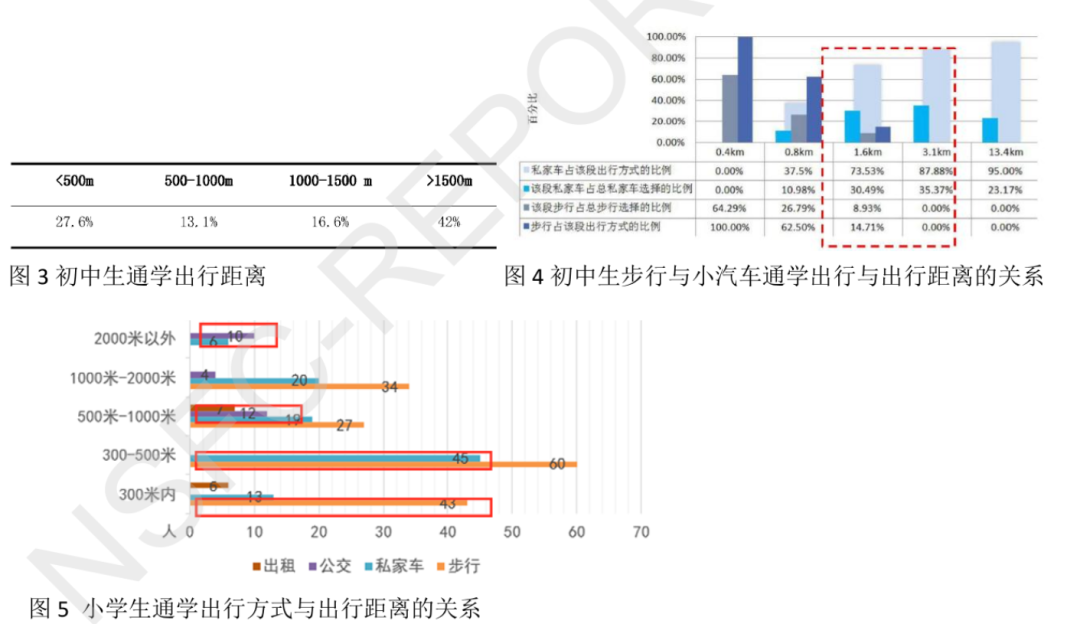

以大连市区初中、小学和儿童的通学行为实证调研显示:初中生的通学出行方式小汽车为主(53%)其次是步行(39%),公交车(4%)、自行车(1%)的出行比例极低(图1)。相比之下,小学生(53.6%)和幼儿(73%)通学出行以步行为主,其次是小汽车(小学生 33.7%,幼儿园 24%),小学生(8.5%)和幼儿园(3%)通学公交车出行比例低,没有自行车出行(图2,图,3)。

通过对初中生、小学生和幼儿通学出行方式与出行距离关系研究可见:初中生的出行距离在 1km 以内的只有 40.7%,59.3%的初中生出行距离在 1km 以外,超过 1.5km的达到 43%(图 3)。由步行和出行距离的关系研究显示,随着通学距离的增加,步行出行减少,小汽车出行增加,公交出行占比低。通学距离在400m 以内,步行出行 100%,没有小汽车出行;在400-800m,步行出行比例明显下降(62.5%),出现小汽车通学方式(37.5%);通学距离在800m-1600m,学生步行出行比例显著下降(3.4%),小汽车出行明显增加(27%);但是在通学出行距离超过 1.6km,没有步行出行,小汽车出行达到 87.9%(图 4)。

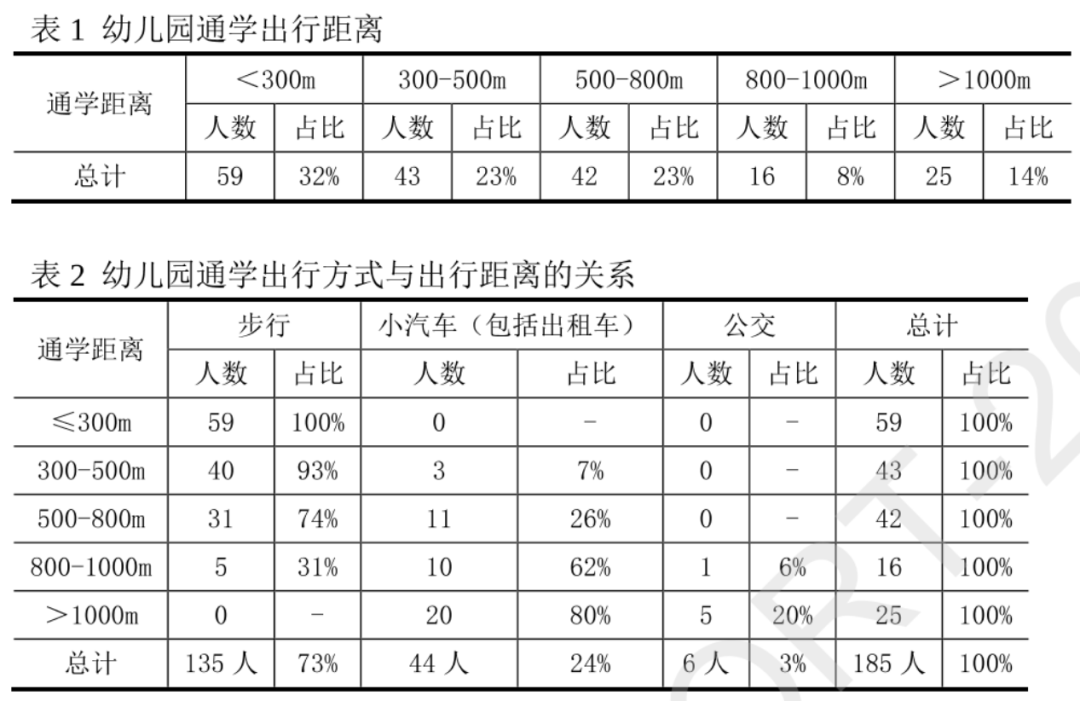

由于小学入学以学区分配为主,实证研究显示,80%的学区处于小学 300m 空间范围。但是受访小学生居住在学校 300m以内的学生占20.26%;300m-500m以内的学生 34.31%;500m-1000m 范围内有21.24%;1-2km内的有18.95%:距学校>2km 范围的有 5.23%。出行距离在 2km 的学生属于借读生。选择步行通学的家庭都居住在距学校空间距离 1300m内,选择公交通学的学生出行距离>500m。同时可见,出行距离在 300m 以内仍有小汽车出行;超过300m,小汽车出行比例显著增加。根据最新的《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018),幼儿园应该按照步行距离 300m,5分钟生活圈配置。并进一步按照 10分钟、15分钟生活圈,设定幼儿园通学出行距离的5个步行圈:<300m、300-500m、500-800m、800-1000m、>1000m。实证研究显示:32%受访儿童居住距离<300m,步行出行占100%:出行距离在300-500m内占23%,步行出行占93%,出现小汽车出行(7%):居住在500-800m内点 23%,步行出行占74%,小汽车出行增加到 26%;居住在800-1000m内占8%,步行出行下降至31%,小汽车出行增加至62%,出现公交出行 6%:居住距离>1000m占14%,没有步行出行,小汽车出行为80%,公交出行 20%。(表 1.2)

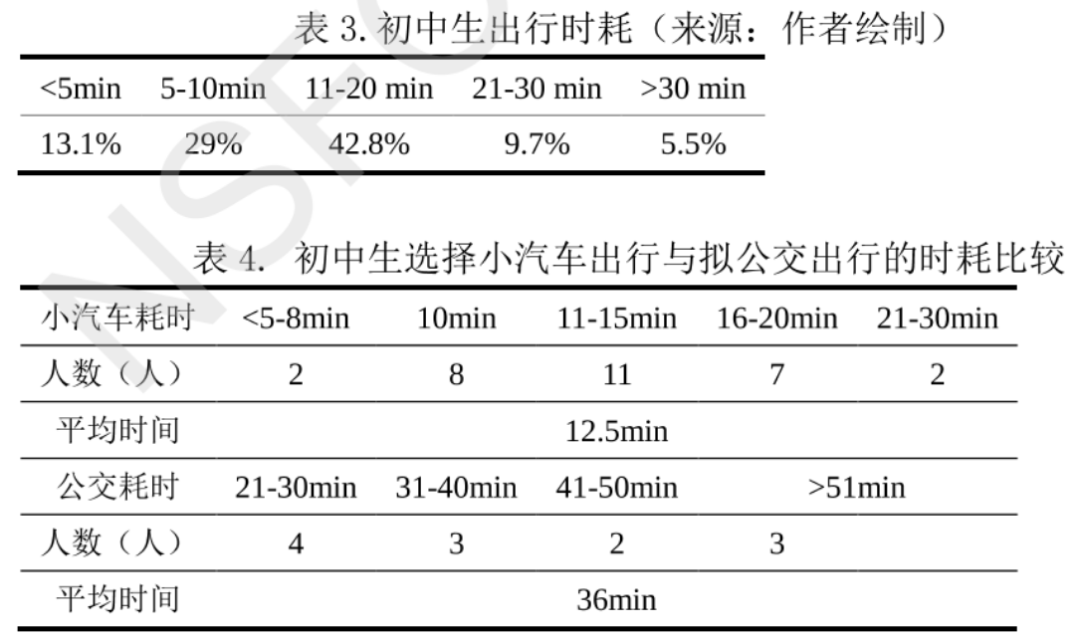

初中生的同学出行时耗显示,上学耗时在 10分钟以内的共占 42.1%,其次是 11-20 分钟的占 42.8%。超过 20分钟的占15.2%(表 3)。随后通过对受访学生小汽车出行者,与拟采用公交出行时耗的比较分析显示(表 4):公交出行总时耗是影响公交出行最主要的影响因素。将小汽车出行学生的模拟公交出行最短时耗,最短 20min,最长 90min。而小汽车出行最短时耗为5min,最长为 30min。显然相比小汽车出行时耗要优于公交出行的时耗,而从平均时耗上看,公交车更是小汽车的将近3倍。

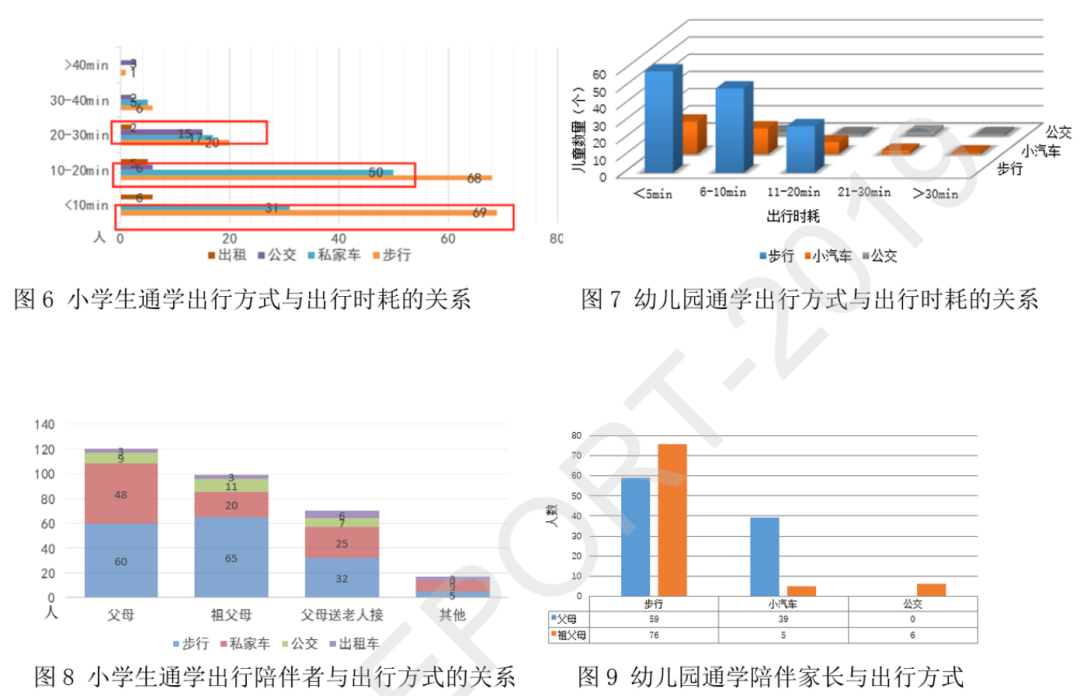

小学生的出行时耗与出行距离关系显示,在10min 以内,选择步行通学占该段 65%,在5个通学耗中最多,选择私家车通学占该段 29%,无公交通学;10-20min中,私家车通学占该段比 39%,在在5个通学时耗中最高;20-30min中,选择公交通学占该段比28%,在5个通学时耗中最高(图6)。幼儿园通学出行时耗在<5min 以内的占 42%,步行和乘小汽车出行的儿童数量都是最多的。时耗在6-10min 以内占 36%,出现公交出行;出行时耗在 11-20min 内占 19%;出行时耗>20min 占 3%,没有步行通学,小汽车出行和公交出行的儿童占比基本相同(图7)。

初中生的出行方式与陪伴家长的年龄关系不大,但是小学和幼儿园通学出行方式与陪伴家长的身份关系明显。祖辈家长是陪伴小学和幼儿园通学的重要群体。对小学生出行调查显示,陪伴儿童通学的家长中父母占 39.21%,祖辈家长占 32.35%,父母送老人接占22.87%,其他(占托管或者代为接送)5.55%。幼儿园通学的陪伴家长中父母占52%,祖父母/外祖父母占46%,只有 3%是其他人陪伴,祖父辈家长携儿童去小学和幼儿园的步行出行为主,其比例明显高于父母;坐公交车的比例高于小汽车出行。而父母陪伴儿童通学(小学和幼儿园)以小汽车为主,出行比例明显高于祖父母,步行出行比例较祖父母低。父母陪伴幼儿园通学几乎没有公交出行,小学生父母和祖父辈陪伴出行均有公交出行。小学生各年级通学采用步行方式的比例基本都高于小汽车出行。

通过上述实证研究显示,影响学生通学出行方式的环境因素,首先是通学出行距离,再是出行时耗。对于小学生,其年龄是影响其步行出行的一个标志因素。对于幼儿园和低年级的小学生,其陪伴家长的年龄身份,也是影响其步行还是小汽车出行的重要因素。公交系统的服务水平,特别是通学时耗也是影响小学生和初中学生是否采用公交方式的原因之一。

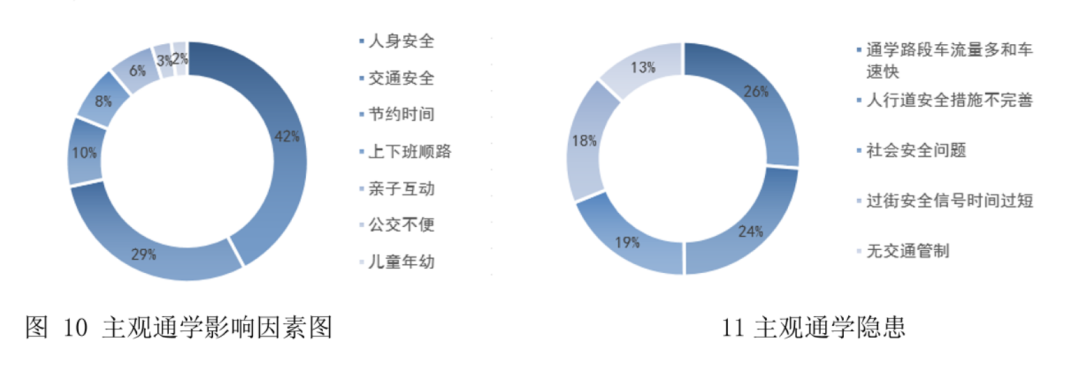

在对通学小学生家长的主观问卷调查显示,家长首要考虑是人身安全占42%,其次是交通安全(29%)。此外 9.79%小汽车出行的家长认为私家车是节约时间成本的交通方式。通学隐患反映出家长在通学路上的关注点。26%家长认为隐患是通学路段车速快,车辆多;24%家长认为现有人行道的安全措施不完善; 19%家长)认为社会安全是通学隐患:18%家长认为校门口的过街安全信号灯时间短;13%家长认为学校周边没有交通管制。

在幼儿园通学出行方式评价中,基于文献综述获得的步行性评价方法和经验,设定了家长对幼儿园通学出行环境的6项评价内容,包括:治安安全性、交通安全性、步行道路连续性、步行道舒适程度、过街设施、绿化环境。由陪伴通学的家长对各指标进行5分的满意度评分。结果显示,

-

选择步行通学的家长对于通学环境整体的评价较为一般,最高是交通安全性,得分最低是行人过街设施。

-

选择小汽车通学的家长对于通学环境整体的评价也较为一般,治安安全性得分最高,步行道舒适程度得分最低。

-

公交车出行:选择公交出行的家长对于通学环境整体的评价略低于前两者,得分最高是交通安全性 3.50,其次是治安安全性 3.33,步行道路连续性是 2.83,过街设施 2.67,绿化环境 2.50,最低是步行道舒适程度 2.00。

-

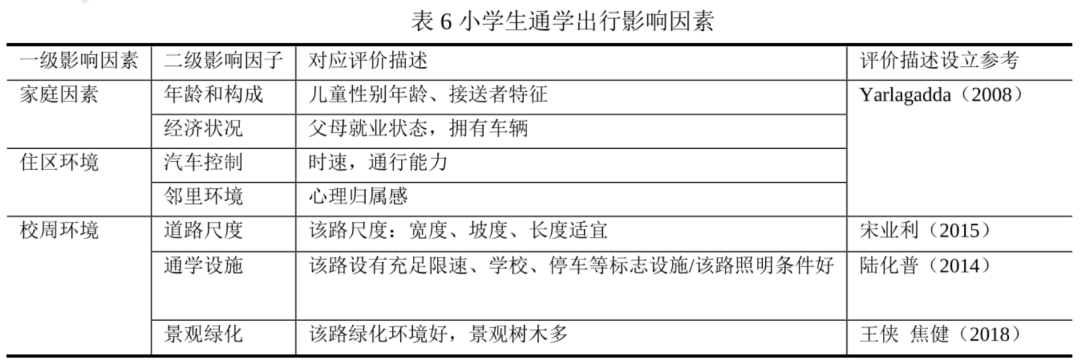

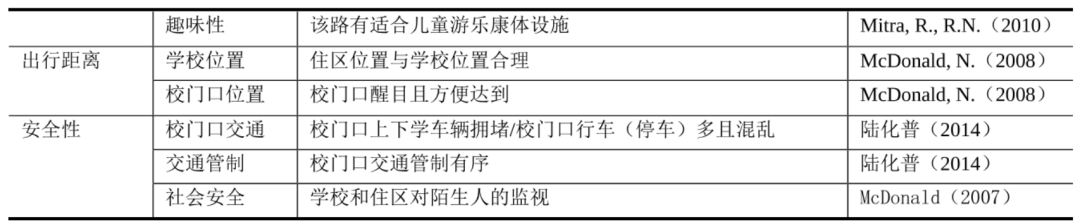

(3)基于文献的通学出行影响因素通过对小学通学出行影响因素的文献研究中,献整合的4个影响因素:建成环境、出行距离、家庭因素与安全性。其中建成环境因为9成都是封闭住区,所以主要设立评价校周环境的描述,家庭因素在前文受访家庭信息中已有统计因此不在评价问卷中重复设立。

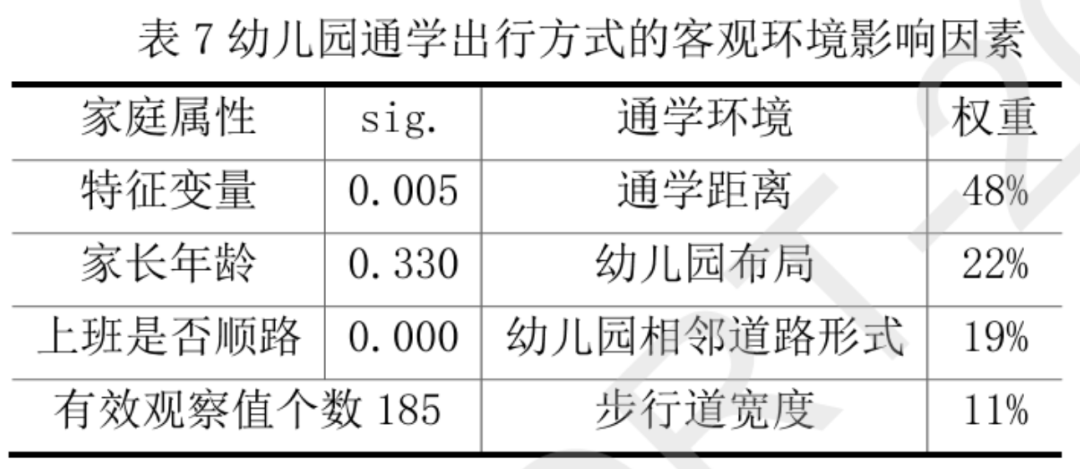

对幼儿园通学出行的影响因素文献研究和实证研究中,选取了通学出行的家庭属性,通学环境作为通学出行影响因素。幼儿园通学出行方式和家庭属性相关性分析,家庭属于因素中,家长年龄和是否拥有私家车对儿童通学出行方式有影响,但是上班是否顺路对其没有影响。利用因子分析法确定指标权重分析,对幼儿园位置、出行距离、幼儿园相邻道路形式、步行道宽度这3个因素做因子分析,结果显示4个因素中出行距离是对儿童出行方式影响最主要的因素,相对重要程度依次是:出行距离>幼儿园位置>幼儿园相邻道路形式>步行道宽度。

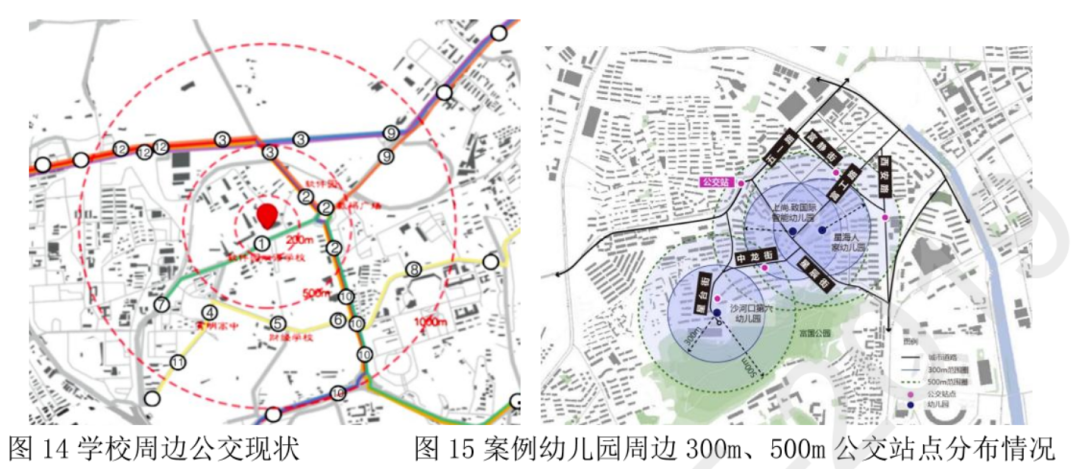

(4)教育机构周边的交通规划影响初中生已具备了独立公交通学出行的能力,但是鉴于初中生的公交通学出行比例不足4%,针对拟公交出行路线的调研。公交出行实际上不是一种单一的出行方式。一般说来,搭乘公交过程如下:步行(家-公交车站)+等待+(或转乘公交)+步行(公交终点站-学校)。因此,公交出行也包含了步行交通。实证研究表明,影响公交出行的客观环境不利因素包括:1)公交搭乘总耗时超过40min;2)由家步行到起始车站的距离长;3)由家步行到起始车站的步行路面质量差;4)由终点站步行到校的距离长;5)由终点站步行到校的步行环境质量差。

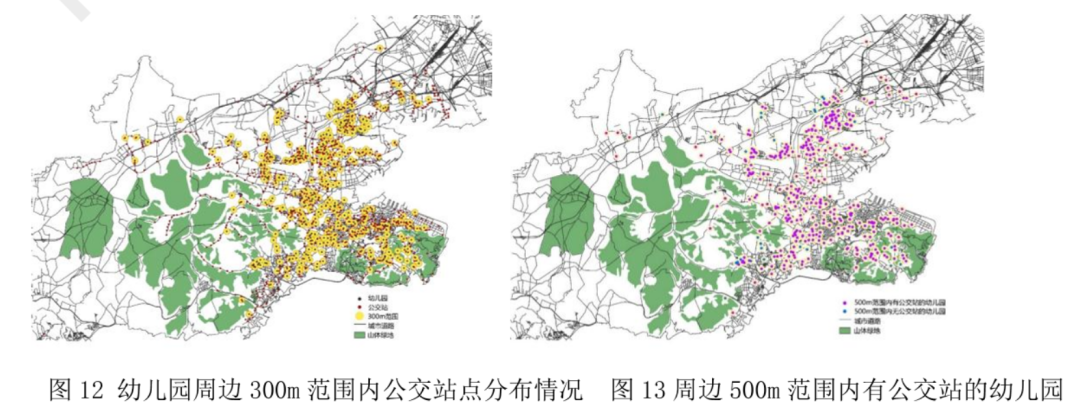

对小学和幼儿园周边的交通规划调研显示,案例小学校门200m范围内有1条公交线路1个站点:500m范围内共有5条公交线路3个站点;1000m范围内设有14条公交线路,12个站点。大连市中心4区的 388所幼儿园中,对幼儿园周边 300m范围内的公交站布局情况显示:有68%(264所)幼儿园周边 300m 范围内有公交站,32%(124所)幼儿园周边300m范围内无公交站点。90%(348所)幼儿园周边500m范围内有公交站,10%(40所)幼儿园周边500m范围内无公交站点。显然,教育机构周边的公共交通站点的步行可达性(步行距离和步行环境)是影响公交出行选择的因素之一。

在幼儿园出入口与城市道路的关系研究发现,临街布局的181所(47%)幼儿园中,出入口面向城市主干路的幼儿园占3所(1%):面向城市次干路的占18所(6%):面向城市支路的有160所(40%)。位于住区内部的 207所幼儿园中,有117所(30%)面向住区路;90所(24%)面向组团路三个案例幼儿园中,两个幼儿园周边 300m 范围内各有一处公交站点;3所幼儿园距离500m 范围内都有公交站点。

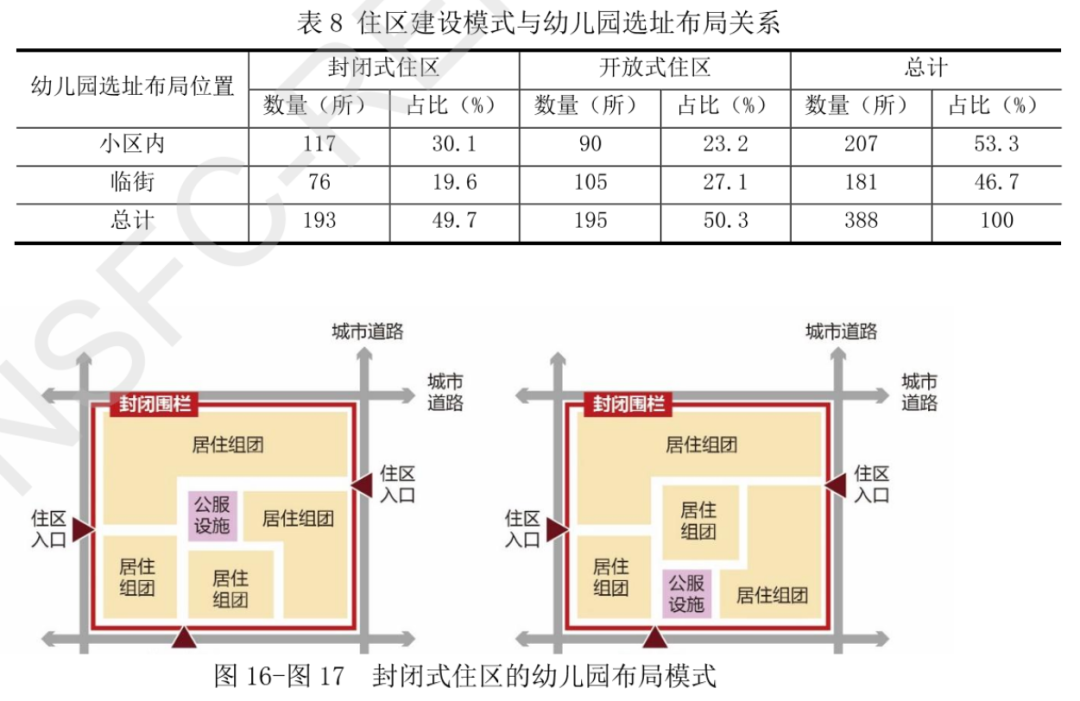

(5)城市住区与教育机构规划布局的影响居住小区的规划模式的转变影响着小学和幼儿园的规划布局。对大连市区具有幼儿园的居住小区及其公共服务设施规划汇总显示,将居住小区分为开放街区和封闭街区,其以幼儿园为代表的公共服务设施布局分为小区中心还是临街位置。在388所幼儿园中,有49.7%(193所)幼儿园建设在封闭式住区内,有 50.3%(195所)幼儿园建设在开放住区内。其中,在封闭式住区内,30.1%(117所)的幼儿园建设在小区内部,19.6%(76所)的幼儿园临街建设。在开放式住区中,23.2%(90所)幼儿园建设在小区内有27.1%(105所)幼儿园临街建设(见表

(1)中国案例城市儿童的活动行为特征以大连市某住区为案例开展的儿童游乐活动研究显示,在儿童日常户外活动出行特征方面,随着年龄的增加,儿童对活动场所选择呈现均衡多元化,儿童活动出行陪伴方式自主选择性提高,儿童活动出行时间逐渐单一稳定,户外活动频率逐渐降低。总体表现为:

1)儿童日常游戏场所选择特征上,小区级的户外公共开放空间的儿童使用率高,住宅组团级与宅间院落级的公共开放空间的儿童使用率较低。其中,选择在住区广场玩的,小于3周岁的幼儿比例最大(83%),随着年龄增加,比例逐渐递减。3岁以上儿童,其活动地点选择性更多,3-6岁的儿童增加了在组团空间(17%)玩耍的比例,而7-9岁的儿童选择在院落空间(20%)和在家玩(25%)的比例明显增加。总体上组团空间对三个年龄组的吸引力都不大,仅有10%的儿童选择在组团空间游戏活动。

……

还有更多成果内容,详见项目结题成果报告。该项目报告共计34页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入24722,即可获得报告全文PDF的下载方式。

最近有朋友问我们:为什么没有及时看到推文?因为微信改了推送规则,没有点“赞”或“在看”,没有把我们“星标”,都有可能出现这种状况。

加“星标”,不迷路!看完文章顺手点点“赞”或“在看”,就可以准时与我们见面了~

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于出行行为的儿童友好型住区评价指标体系研究丨城市数据派

规划问道

规划问道