专利证书

现行的防洪技术主要包括筑坝设防、水库调蓄、设分蓄洪区三种做法。

对于设防标准内的洪水,防洪坝效果较好,但无法防御超标准洪水。水库有较强的洪水调蓄能力,但也往往有一定的“死库容”,无法充分发挥蓄水作用。更重要的是水库同时还有发电等生产功能,往往需要维持较高水位运行,要想发挥蓄洪能力必须提前释放库容,但气象预报的准确性有一定误差,所以提前释放库容的决策较难做出,即便判断准确提前释放库容,对于长时间、超标准降雨,或者对于整个流域尺度,依然难以满足排洪要求。例如 2023 年华北的洪灾,即便水库提前泄洪,洪水排流入海还需要等海潮潮位的间隙,非常被动。

因此现有技术必须设置分蓄洪区。如遭遇超标准的洪水,则必须启动分蓄洪区。但现有分蓄洪区的设置,均是在平原低洼地区,已经到了各支流洪水汇聚成灾、无法挽回的地步。分蓄洪区一旦启用,将淹没大量的农田、村庄,甚至淹没城镇,损失巨大。

本实用新型内容如下:

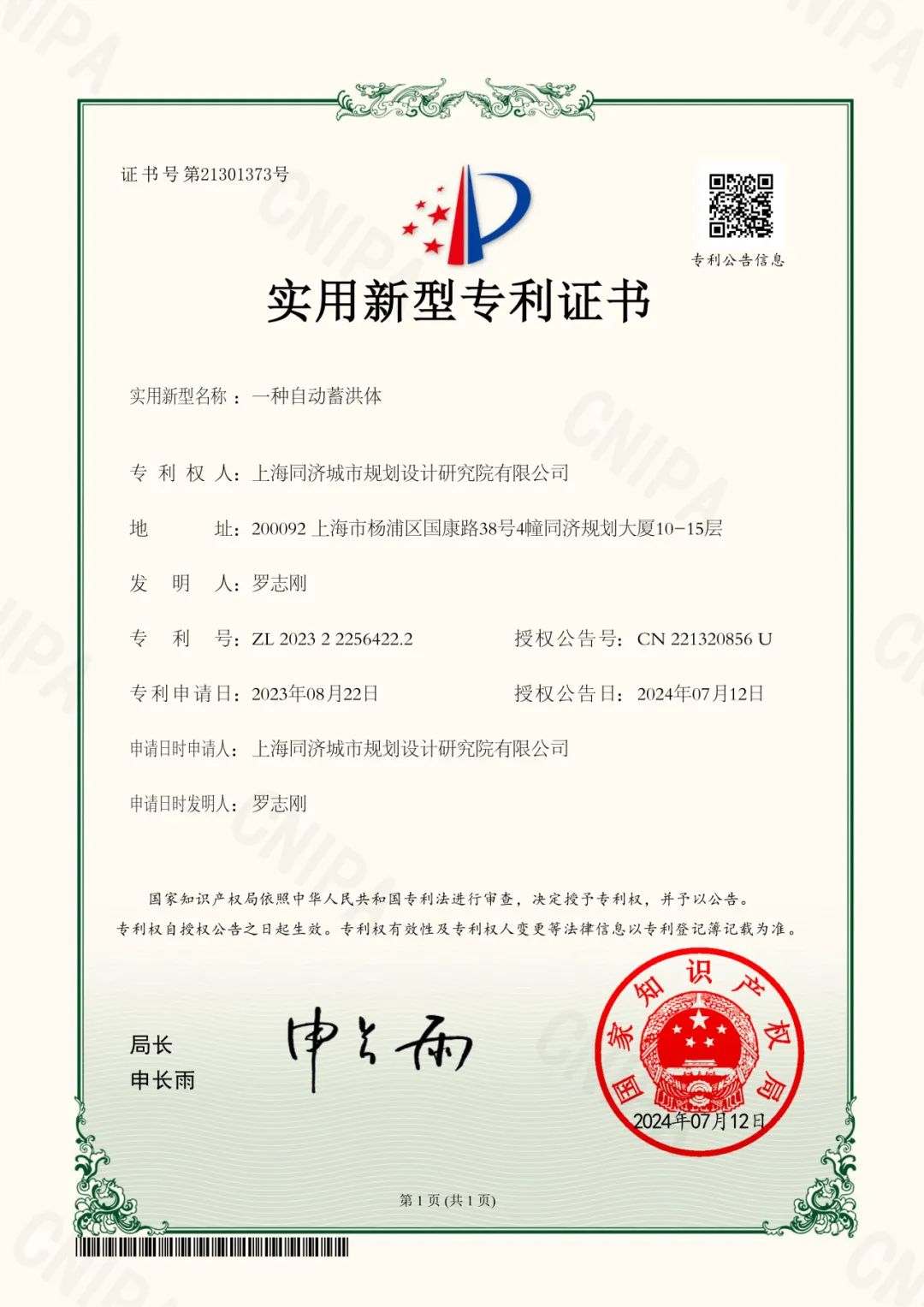

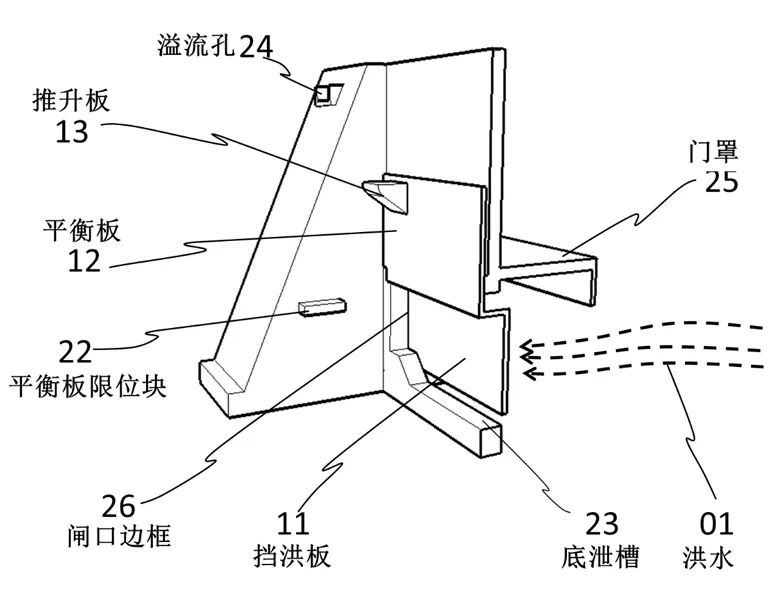

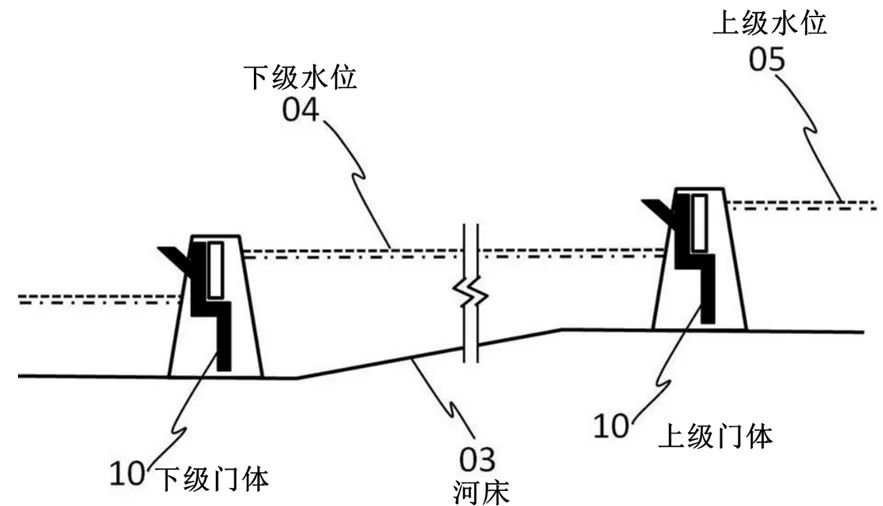

所述自动蓄洪体包括:闸口、门体、坝体。所述门体在无洪水时处于水平状态(图1),所述闸口开启,河流处于自然状态;在洪水来临时,所述门体受洪水推动关闭所述闸口(图2、图3),蓄洪体自动启动蓄洪,不需要临时泄洪增加下游压力,克服一般水库必须高水位运行、难以充分利用库容的弊病。通过在山区河谷地带、河流的上游、支流地带大量设置自动蓄洪体(图4),可以形成大面积蓄洪能力,可以大量减少平原蓄洪区的数量、面积,甚至完全取代平原蓄洪区,为所在流域的社会经济运行提供安全保障。

图1 开启状态的蓄洪体

图1说明:河流常水位时,挡洪板11处于水平状态

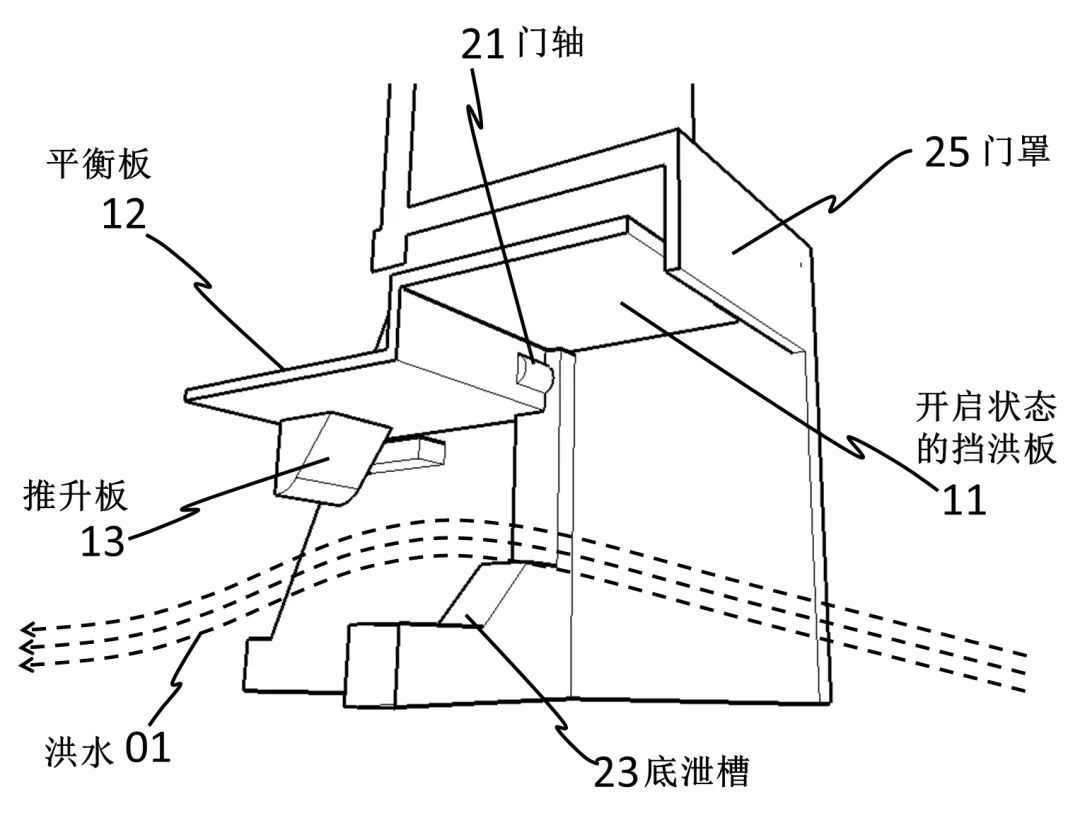

图2 洪水来临时,门体旋转的力学原理

图3 关闭状态的蓄洪体

图3说明:洪水01来临时,挡洪板11下旋至关闭状态,底部留有底泄槽23,允许适量水流通过

图4 上下游蓄洪体串示意图

图4说明:在上游地带设置大量自动蓄洪体,可以减轻下游地带的洪水压力和破坏力,增加上游地区的蓄水能力,改善上游地区的生态环境。

本实用新型解决了如下问题:

第一,解决现有平原蓄洪区的灾害性。通过在人口稀少的山区河谷地带、河流的上游地带设置蓄洪设施,尽可能减少,甚至取代中下游平原蓄洪区。

第二,解决现有水库技术应对蓄洪问题的迟滞性、低效性。新的技术方案为单独设置蓄洪设施,不与现有的水库共用库容,保证确定的蓄洪容量。

第三,利用力学原理设计自动启停的蓄洪设施,不依靠电力等自动化设备,以避免在洪灾时电路故障。

第四,该设施在无洪水时不干扰河流水系的自然状态,即在无洪水时河流处于自然流动状态,保证沿河流各种物质和生物的自然流动性。

第五,解决现行技术下洪水倾泻直下的巨大破坏力。通过梯级设置的自动蓄洪体串,可以分段消解洪水的冲击力,减少一系列次生灾害。

本技术适用于各级国土空间规划、生态修复规划、防洪专项规划、防洪相关工程建设。欢迎相关规划设计部门、管理部门、工程建设单位洽谈专利转化使用事宜。

联系部门

上海同济城市规划设计研究院有限公司,罗志刚工作室,13681805950

供稿 | 罗志刚

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 防洪专利技术推介:一种自动蓄洪体

规划问道

规划问道