导读

8月15日,我们迎来2024年全国生态日。今年的主题是:加快经济社会发展全面绿色转型。中国城市规划学会城市生态规划专业委员会积极响应,举办了“气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径”全国生态日主题学术笔谈活动。

本文字数:4458字

阅读时间:13分钟

2024年8月15日为第二个全国生态日。为响应今年全国生态日的主题“促进经济社会发展全面绿色转型”,推动城市规划建设向更绿色、更可持续、更高质量的方向发展,中国城市规划学会城市生态规划专业委员会(以下简称“生态委”)特组织举办题为“气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径”的线上学术笔谈活动,以激发学术思考,为我国城市生态规划事业贡献智慧与力量。

沈清基、彭瑶玲、叶兴平、陈琳、赵宏宇、闫水玉、展二鹏、刘博敏、唐晓岚、宫媛等10名生态委委员,从科学规划、人的积极参与、理性消费、环保意识、气候环境研究、城市适应性、生态空间优化、陆海统筹、城市生态格局、城乡解决方案、绿色基础设施建设、低碳生活方式、生态教育、数字技术应用等多个维度,深入探讨了实现城市与自然生态环境和谐并进的途径。现将他们的主要观点摘录概括如下:

沈清基:

气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径

生态委副主任委员,同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师

提倡通过科学规划和城市人的积极参与,实现城市与自然生态环境的和谐共生。建议从以下几个方面着手:

1.使城市与自然生态环境成为“偕侣”:应将城市与自然生态环境视为相互依存的伙伴,并在城市生态规划的原理、指导原则、技术策略、指标体系等方面予以明确地体现和传导,从而构建城市与自然生态环境相得益彰、和谐共存、美美与共的“规划基础”。

2.城市主动培育自然生态环境:城市应承担起培育自然生态环境的主责,提升其适应气候变化的能力,包括提升自然生态系统环境韧性和抵御气候风险与灾害的能力等。

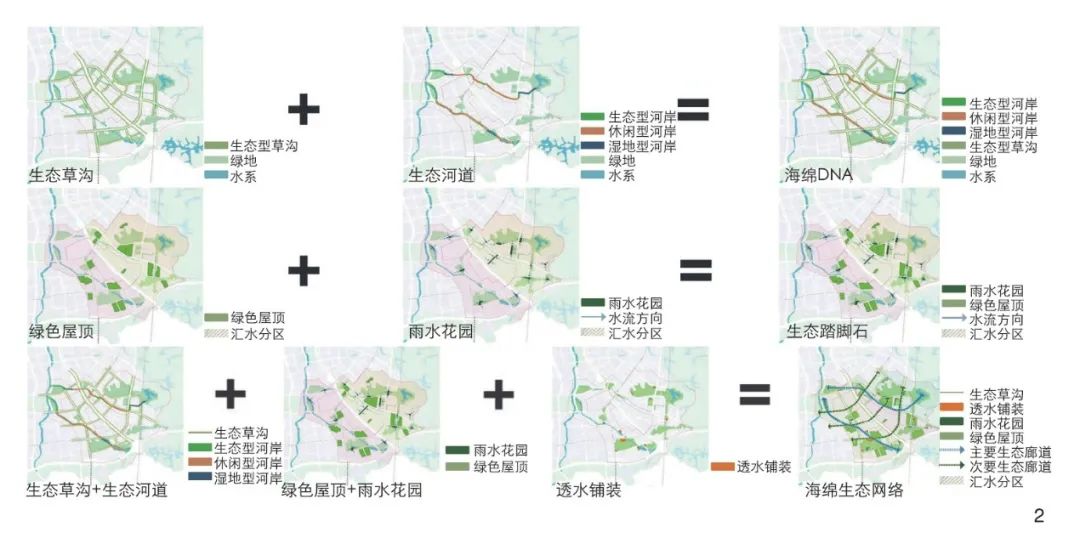

深圳光明绿环生态解决方案(李敏稚 等,2021)

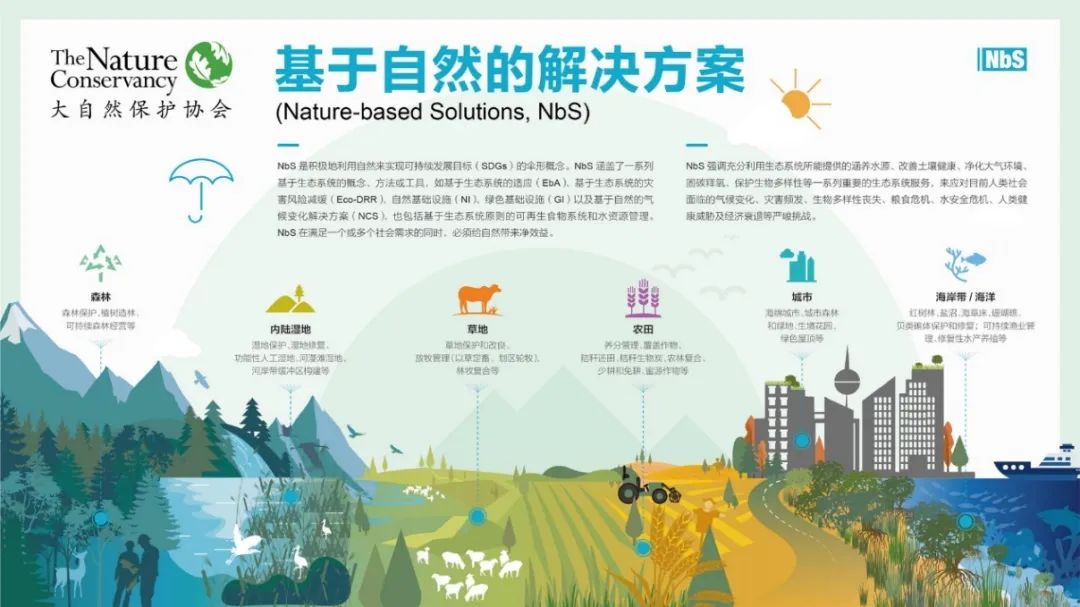

3.坚持基于自然的解决方案:将基于自然的解决方案与适应气候变化的能力有机结合,通过加强保护、修复和可持续管理高效发挥自然生态环境系统服务功能,增强其适应气候变化的综合能力。

基于自然的解决方案定义和内涵(大自然保护协会,2022)

4.重视“城市生态规划的气候-环境效应”:应重视提高城市生态规划的科学性,从而保障规划实施后对气候环境的状况、质量及演化趋势等产生的正向影响。

5.加强对“城市人”行为研究、管控和优化:提升和培育城市居民的生态责任、生态素养和生态道德,使他们成为促进城市与自然生态环境和谐并进的关键因素。

城市人应有的生态责任(法国高等教育署,2022)

图片来源:

图1:李敏稚,尉文婕,2021.绿色城市设计策略体系——以粤港澳大湾区为例[J/OL].风景园林,08(28):51—57.DOI:10.14085/j.fjyl.2021.08.0051.07.

图2:大自然保护协会,2022.NBS保护科学理论[EB/OL].[2024-08-14].https://tnc.org.cn/content/details81.html.

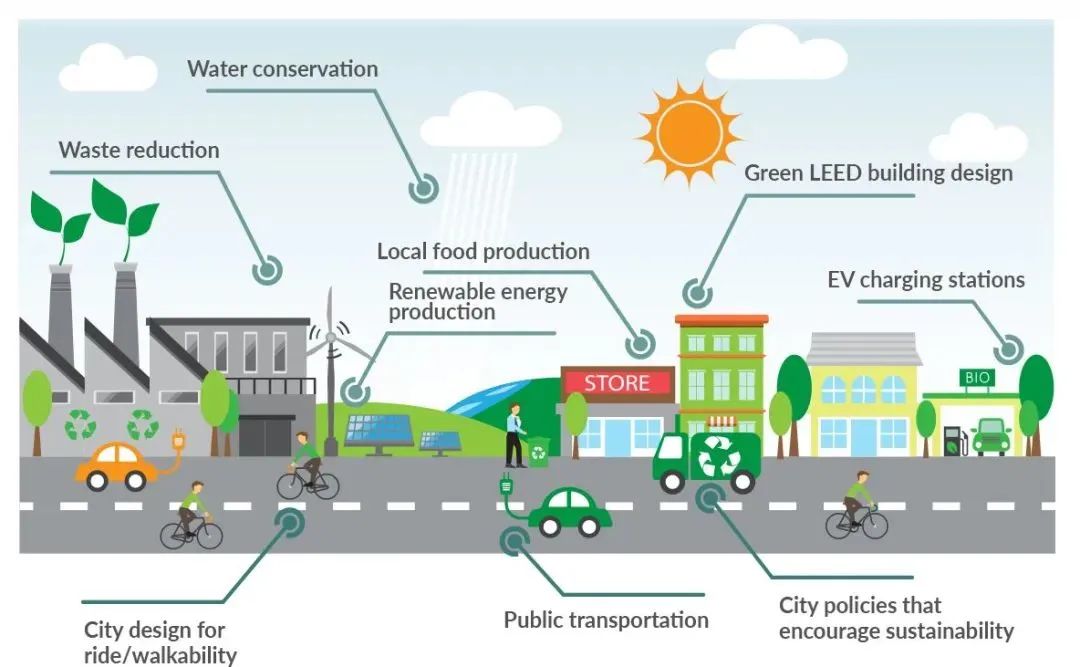

图3:法国高等教育署,2022.可持续发展城市[EB/OL].[2024-08-14].https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_20874570?commTag=true.

彭瑶玲:

气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径

生态委副主任委员,重庆市规划设计研究院副院长、总规划师

1.从日常生活衣食住行推动理性消费行为构建:提倡在日常生活的衣食住行中建立基准意识,区分基本需求与时尚追求;培养全民绿色消费习惯和环保责任意识;采用多种引导激励方法,助力在全社会建立个人消费与人类生存环境保护相联结的责任意识,达成适用、经济、美观、绿色的生活消费行为共识。

2.深化气候环境研究的精细度和与城市生产生活的关联度:深化城市四季、昼夜、局地气候气象特征研究,总结传承当地城市规划设计、传统住居在顺应气候气象条件、抵御自然灾害方面的智慧和经验,指导城市运行保障系统及城市空间环境的规划建设;结合城市生产和社会活动特征,顺应当地气候气象环境的变化,合理安排和协调全年生产、建设和社会活动的时间,科学布局和设计各类城市功能空间;借助大数据、宽视场的优势,提升对城市发展气候基础的认知水平,做到因天时就地利,趋利避害,科学规划设计,推动城市发展与自然生态环境的和谐共生。

叶兴平:

面向韧性城市建设的城市生态空间优化提升策略

生态委副秘书长,江苏省城镇化和城乡规划研究中心副主任

1.加强规划统筹,提高生态空间的复合功能:发挥规划对生态空间布局的引导和刚性约束作用以及对林地、湿地、水系等各类专项规划的统筹作用,构建生态廊道,优化生态空间结构,建立蓝绿交织、功能复合的生态网络。

2.加强工作统筹,在城市更新中注重生态效益的提升:加强退化空间生态修复,逐步提升河道水系的蓄排能力;融入海绵城市理念,增加“源头设施”;结合城市更新,“见缝插针”增加城市绿量。

陈琳:

气候变化背景下沿海超大城市与自然和谐共处的路径思考

生态委委员,上海市城市规划设计研究院首席规划师、乡村分院(生态绿色发展促进中心)院长

沿海超大城市以其独特的经济密度和人口规模,以及特定的空间区位,需要应对的挑战更多元而复杂,探索如何实现生态环境保护和社会经济发展双向互馈的格局,既有很大的挑战,更有待创新路径。建议如下:

1.坚持陆海统筹发展,拓展生态缓冲空间,增强海岸线韧性:转变传统的海防方法,通过成体系的生态修复,构建陆海一体、生态功能完善、人与自然和谐共生、生态功能与防灾功能协同的滨江沿海生态廊道,培育和营造柔性湿地缓冲空间,全面提升河口海岸带生态韧性。

2.完善城市生态格局,连通生态廊道,锚固生态源地:识别和保护大型生态源地节点功能,建设多尺度生态廊道,尊重自然演替规律,提升生态系统连通性、安全性、可持续性和恢复力水平。

3.构建城市通风廊道,贯通城市冷源,调节城市微气候:顺应城市主导风向,构建多级通风廊道,优化建筑高度、密度和布局控制,串联生态斑块,贯通城市内外优质冷源,改善微循环,提高城市宜居性。

4.着眼城市长远安全发展,提高应对极端气候事件风险的能力:建立和完善地面沉降和地下水环境专项监测网络,加强地面沉降和内涝点监测,增加透水地面建设,提升城市极端暴雨天气的调蓄洪能力;数字赋能建设城市防御体系、监测预警体系、风险管控体系和政策法规体系,提升城市抵御洪涝灾害能力。

赵宏宇:

新时期城市生态规划下的新思维

生态委委员,吉林建筑大学建筑与规划学院院长

1.尽快获取规划体系中的生态规划法定地位——大生态观:应以敬畏之心,将传统的生态智慧融入现代城市规划之中,强化生态规划的法定地位,强制性将生态规划融入城市规划,形成正反馈循环,确立新时代城市规划思路。

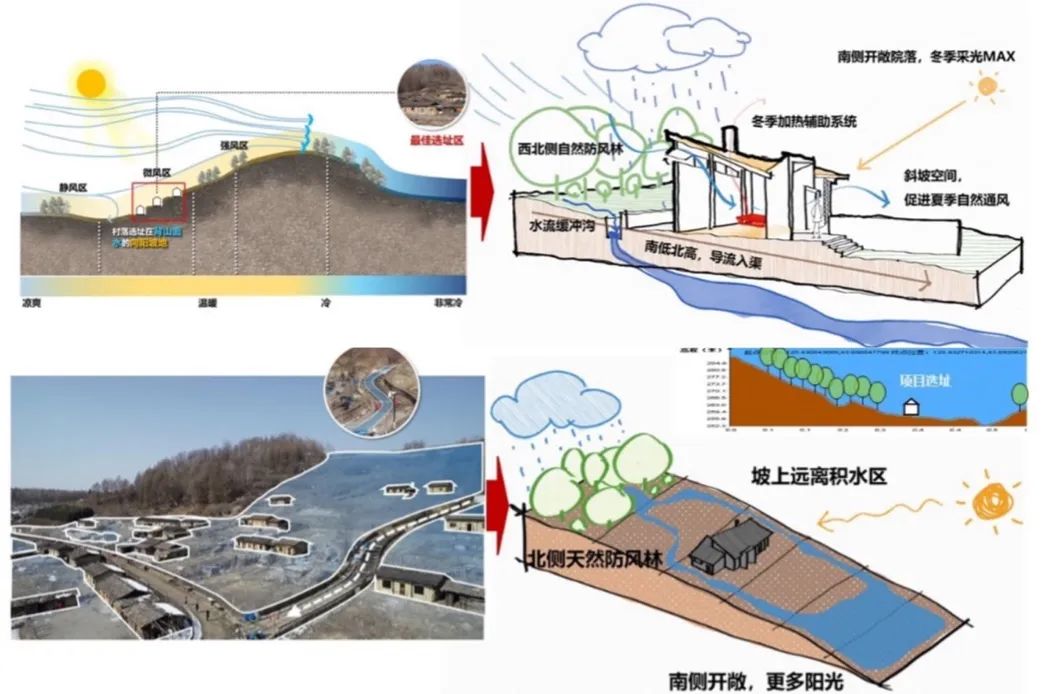

2.中国传统生态智慧规划知识体系的重要性——大历史观:总结不同阶段的生态智慧规律,构建具有连续性的知识体系,从传统智慧中汲取灵感,以祖辈相传的和谐共生之道,化解城市发展与自然和谐共存的难题。

3.寒冷地区城市生态规划研究的必要性——大气候观:挖掘寒冷地区的传统生态智慧,转化为更多的优秀案例,理论联系实际,解决寒冷地区受多复合灾种扰动的问题,既促进我国寒冷地区的可持续发展,也为其他国家寒冷地区生态规划提供参考,进而提升人类在寒冷环境中的居住舒适度与幸福感,实现人与自然的和谐共生。

传统营建智慧的寒地实践转化(图片为作者自绘)

闫水玉:

气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径

生态委委员,重庆大学建筑与城市规划学院规划系教授

城乡生态文明的最后标准是投入最小的能量获取最高的能量报酬,而达成这一标准的规划途径,基于自然的城乡规划解决方案,是不二选择。

1.国家空间层面:适应中国气候地形的大地理格局的形态与空间分异,基于能量的高效持续利用,优化空间保护与开发,找出各个地理空间单元的关键对策。

2.城市空间层面:应以气候、地形地貌、水文过程、植被过程为基础,适应城市的自然格局与过程,优化城市空间结构、形态功能,构建自然能量高效支持、人工能量高效使用的城市空间。

展二鹏:

从悉尼到巴黎:“绿色奥运”与可持续发展

生态委委员,原青岛市规划局总工程师、原青岛中德生态园管委总规划师,青岛市中德交流合作协会会长

自2000年悉尼奥运会开启“绿色奥运”的先河,留下了具有可持续发展意义的奥运遗产。此后20多年,“绿色奥运”概念不断拓展深化,奥运会更加开放包容,在推动环境保护、生态修复、资源节约与回收利用、可再生能源利用、低碳出行和绿色技术应用等方面均作出了有益的探索实践并产生了积极作用。回顾悉尼奥运会以来的路程,在绿色可持续发展方面至少有三点重要启示:

1.坚定信念,在实践中建立共识:要主动转变发展观念,促进建立全社会共识,更加聚焦人的基本需求和资源应有价值,实现全方位、全要素、全过程的融合与共生。

2.因地制宜,积极促进可持续发展:应结合资源环境条件,强化生态科技引领,正确使用现代技术,特别尊重传统生态,坚持集合创新,实现全面协调的可持续发展。

3.战略引领,强化规划实施和制度保障:要贯彻中国式现代化战略部署,结合人民生活和社会生产实际需要,推进经济转型、城市更新、乡村振兴等重点领域的生态建设与规划实施,健全相关法制建设,强化科学评估和制度保障,构建绿色可持续发展的国民经济体系。

刘博敏:

气候变化背景下的“城水共生”

生态委委员,东南大学建筑学院教授

“城-水”关系是城市应对气候变化的首要韧性问题,处理好“城-水-人”和谐关系是生态城市发展的关键所在。

1.城,是发展与水患活动共生的物质性载体:因后者无法完全排除,适应前者需求的城市空间规划的结构系统就需增强韧性与灵活性来应对气候变化问题。

2.水,是 “人-城”关系发展的和谐保障:对区域与城市系统可排出容量外水量的处置是其关键,保留与恢复城市原有的水系与湿地,被认为是最有效、最经济的提升城市生态韧性治水方案。

3.人,是城市和谐发展的驱动:改变人对“水”的认知,是人“适水行为”驱动的开始。城市不仅在物理基础设施上构建强大的防洪系统,还需通过教育和公众参与来提高整个公民对水的价值、水资源管理的认知。

唐晓岚:

气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径

生态委委员,南京林业大学风景园林学院教授

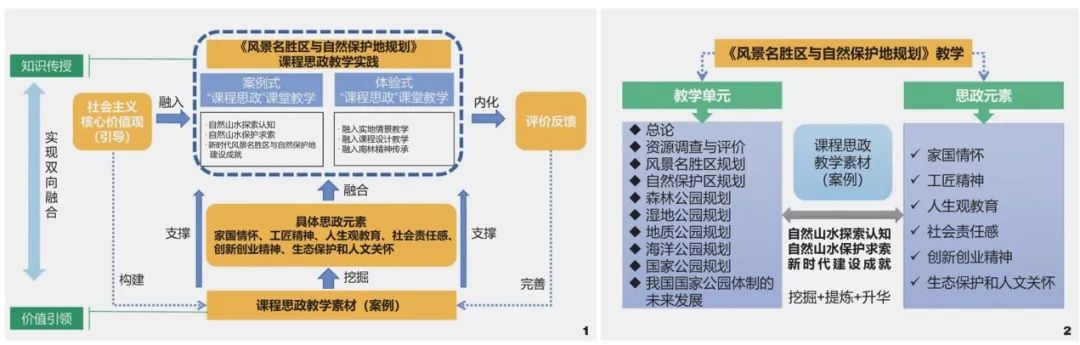

气候变化是当今世界面临的最大挑战之一,对城市和自然生态环境的影响深远而复杂。城市化进程的加快,不仅带来了经济的繁荣,也带来了生态环境的破坏和生物多样性的丧失。可从以下几个方面促进城市与自然生态环境和谐并进:加强城市规划与自然保护地的融合;推动绿色基础设施建设;倡导低碳生活方式,减少能源消耗和碳排放;加强生态教育和公众参与,鼓励公众参与到生态环境保护的实践中;利用科技手段进行生态监测和管理,加强对城市和自然保护地的生态环境进行实时监测,提前预防风险并采取措施等。

“风景名胜区与自然保护地规划”课程思政建设思路与基本思政点挖掘(唐晓岚等,2023)

宫媛:

数字时代城乡发展与生态环境和谐并进的思考

生态委委员,天津市城市规划设计研究总院有限公司支部书记

1.规划设计层面:要守住空间底线和生态要素,实现系统化的协同管控和生态治理,首先需规范各类数据资源要素标准,构建一套统一稳定的底图底数,其次需提供一系列支持全域全要素全周期管控和实施的技术方法和手段,重点在新技术支持决策和动态监测预警上有所突破,运用新一代人工智能技术,提高从科学预测到监督预警、动态反馈、优化调整的技术水平。

2.实施治理层面:要考量空间绩效和生态绩效,实现持续性的治理优化和高质量发展,首先理念上应从单一学科思维的静态蓝图走向多学科综合、多部门统筹的动态实施,关注全生命周期规划运行模式和治理行为,其次应健全综合时间维度的评估系统和指标体系,完善常态化实施监督机制,实现最佳空间绩效和生态绩效目标。

供稿单位:中国城市规划学会城市生态规划专业委员会

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

全国生态日 | 习近平:做绿水青山就是金山银山理念的积极传播者和模范践行者

点击图片阅读全文

视点 | 樊杰:站在新起点推进生态文明建设——写在首个全国生态日之际

点击图片阅读全文

学习 | 以高品质生态环境支撑高质量发展——写在首个全国生态日之际

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):全国生态日×学术笔谈 | 学会城市生态规划专委会“气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径”主题活动

规划问道

规划问道