党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件。本文为中国城市规划设计研究院副总规划师靳东晓围绕相关文件精神的解读,欢迎分享。

2024年7月15日至18日在北京举行的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。《决定》围绕“聚焦构建高水平社会主义市场经济体制,聚焦发展全过程人民民主,聚焦建设社会主义文化强国,聚焦提高人民生活品质,聚焦建设美丽中国,聚焦建设更高水平平安中国,聚焦提高党的领导水平和长期执政能力”,提出了“到二〇三五年,全面建成高水平社会主义市场经济体制,中国特色社会主义制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化,基本实现社会主义现代化,为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础”的全面深化改革的总目标。

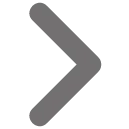

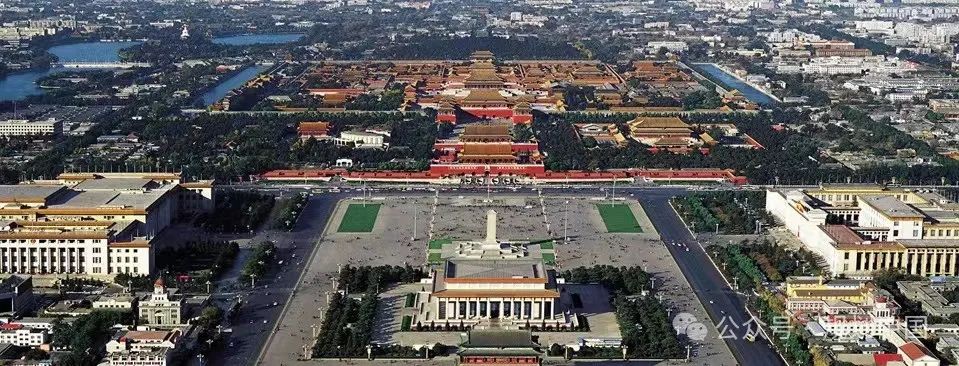

2024年7月下旬,在印度新德里举行的联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将我国世界文化遗产提名项目“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”和世界自然遗产提名项目“巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群”、“中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)”列入《世界遗产名录》。8月初,习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示,“要以此次申遗成功为契机,进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护能力和水平,守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝。”

以下结合学习习近平总书记讲话和二十届三中全会精神,就传统村落保护的“整体性、系统性”谈点学习体会。

一、十二年来传统村落保护,守住了中华农耕文明的“根”与“魂”

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中提出“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。2022年5月27日,习总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时讲到“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”。《决定》明确了“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化”。必须增强文化自信,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,才能提升国家文化软实力和中华文化影响力。

自2012年4月住房城乡建设部会同原文化部、财政部及国家文物局开始首次全国范围内的传统村落调研、审查、认定工作并于同年12月正式公布第一批中国传统村落以来,先后组织了6次全国性调查,逐步建立起国家和地方的分级保护体系,将有重要保护价值的8155个村落列入中国传统村落保护名录并实施了挂牌保护,在全国19个省份建立省级传统村落保护名录,省级传统村落数量达到5068个。在10个市州、110个县区开展了传统村落集中连片保护利用示范,保护了55.6万栋历史建筑和传统民居,传承发展了5965项省级及以上非物质文化遗产,推动5518个传统村落编制了村志族谱,形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富、保护最完整、活态传承的农耕文明遗产保护群,守住了中华农耕文明的“根”与“魂”。

传统村落保护十二年来,坚持了“保护为先、利用为基、传承为本”工作原则,确定了“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”保护目标,建立了“村民主体、政府引导、社会助力”的工作模式,更加关注承载中华优秀传统文化的各类空间及要素的保护与活化利用,更加关注村民生产生活条件的持续改善及其生存状况,更加关注激发村民建设美好家园的内生动力,与《决定》“聚焦发展全过程人民民主…推动人民当家作主制度更加健全…”、“聚焦建设社会主义文化强国…丰富人民精神文化生活,提升国家文化软实力和中华文化影响力”、“聚焦提高人民生活品质…增强基本公共服务均衡性和可及性,推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”等一脉相承。

二、整合各类文化遗产保护工作,促进传统村落“整体性、系统性保护”

习总书记强调,“人类在历史长河中创造了璀璨的农耕文明,保护农业文化遗产是人类共同的责任”。我国是世界上唯一绵延不断、赓续至今的文明古国,也是世界上农业起源最早的国家之一,农业文化遗产是中华民族在与自然长期协同发展中创造出来、赖以生存并流传至今的农业复合系统,对中华民族的生存方式、价值观念和文化传统都产生了极其深刻的影响,蕴含着极其丰富的中华农耕文化基因,是保护传承弘扬优秀农耕文化、推动乡村文化资源转化创新利用的重要载体。

2002年,联合国粮农组织发起了“全球重要农业文化遗产”保护项目,旨在建立全球重要农业文化遗产及其有关的景观、生物多样性、知识和文化保护体系。迄今为止,我国已有22项农业文化遗产入选,数量居各国之首。自2012年以来,农业农村部还先后认定了七批共188项“中国重要农业文化遗产”。

给我们以更大启发的是云南“普洱景迈山古茶林文化景观”,于2013年10月被联合国粮农组织评选为全球重要农业文化遗产,2023年9月17日被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》、成为全球首个茶主题世界文化遗产。遗产区包含了5片规模宏大的古茶林、分布其中的9个传统村落以及古茶林之间的3片分隔防护林。作为重要遗产要素的传统村寨包括4个傣族、5个布朗族村寨,缓冲区内还包括了1个水傣、1个佤族、3个哈尼族村寨。“普洱景迈山古茶林文化景观”以古老的林下茶种植传统—人类早期茶种植模式的活化石为鲜明标识、以多民族聚居和多文化交融—世居民族保护并合理利用山地和森林资源—可持续发展的山地森林农业文化景观的杰出代表为特色标志,被全世界公认为具有突出普遍价值的“自然和人类的共同作品”。

世界文化遗产保护要求我们,不仅要加强农业文化遗产的保护,还要保护其赖以生存发展的生态环境,更要保护传承农业文化遗产的主人——传统村落中的原住民。从“全球重要农业文化遗产”到“世界文化遗产”,保护的对象更加整体、保护的措施更加系统、保护的要求更高。

三、相关工作建议

为进一步落实习总书记要求及二十届三中全会精神,促进传统村落、乡村振兴等相关领域的技术发展,建议如下。

1、在传统村落保护工作中,要以创建农业文化遗产为目标,更多地关注传统农耕模式的保护,加强农业生态系统及其中的生物多样性保护,加强中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中“空间全覆盖、要素全囊括”要求的全面落实,促进人与自然和谐共生目标的实现。

2、在传统村落保护工作中,更多地关注原住民生产生活条件的持续不断改善,要“见人见物见生活,留人留魂留乡愁”,因为只有原住民才是村落特有民俗、技艺、耕作方式等文化遗产的创造者、传承者,是保护、传承文化遗产的“主力军”,要牢记“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的工作目标。

3、在乡村振兴各项工作中,更加注重文化振兴、生态振兴等方面工作,以传统村落规划、设计、建设工作为起点,撬动广大乡村规划建设运维市场,并根据住房城乡建设部《关于开展引导和支持设计下乡工作的通知》(建村〔2018〕88号)精神整合院内资源、做好服务乡村的各项工作。在此同时,还要牢记规划师仅仅是“技术参谋”,传统村落保护中“村民主体、政府引导、社会助力”的工作模式同样也应该成为乡村振兴工作的主要模式,因为只有不断激发村民建设自己美好家园的内生动力,才能从根本上解决“政府干、群众看”的问题,才能真正发挥农民主体作用,“推动人民当家作主制度更加健全”。

4、建议组织技术力量,总结传统村落保护工作中的经验教训,尽快形成技术标准以规范、促进传统村落保护工作;进一步发挥“住房和城乡建设部历史文化遗产监测重点实验室”作用,完善历史文化遗产现状调查、动态监测、监测评价和数据治理等工作,促进历史文化遗产保护的智能化管理水平。

习近平总书记指出,中华文明根植于农耕文明,传统村落是农耕文明的重要载体,“要努力从中华民族世世代代形成和积累的优秀传统文化中汲取营养和智慧,延续文化基因,萃取思想精华,展现精神魅力”。要不断提炼传统村落的传统营建理念、智慧和方法,不断总结中华民族人与自然和谐共生的遗产内容、特征、规律,并不断加强各类文化遗产的整体协调保护,同时把农耕文明优秀遗产和现代文明要素结合起来,让中华优秀传统文化生生不息,这一系列工作就是“守护中华农耕文明、传承优秀传统文化”“提升国家文化软实力和中华文化影响力”“促进人与自然和谐共生”的生动写照,也是“加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护”的重大实践。

中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定

习近平对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示

专家解读|张广汉:认真学习贯彻中共二十届三中全会精神,努力在文化遗产保护传承上担当作为

原文始发于微信公众号(规划中国):专家解读|靳东晓:学习二十届三中全会精神,守护中华农耕文明、传承优秀传统文化

规划问道

规划问道