精华版

精华版

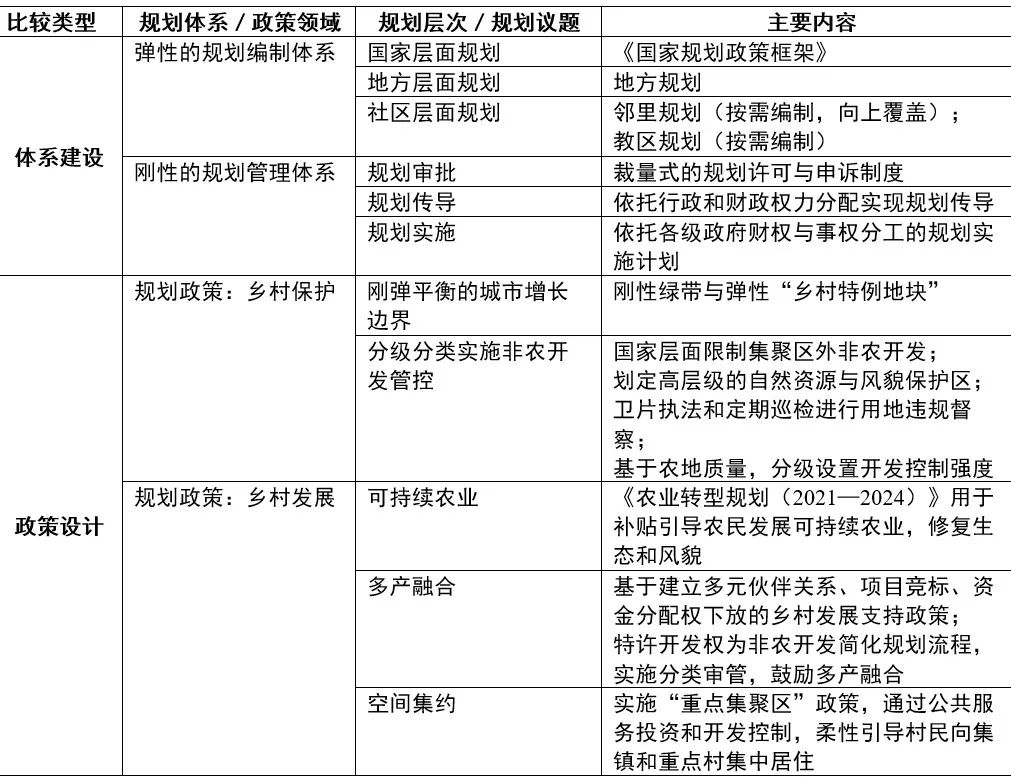

表1 英国乡村规划体系与议题概述

全文

全文

【摘要】乡村振兴战略的多元目标要求乡村规划系统必须有效平衡刚性和弹性。英国拥有丰富的乡村规划治理经验,其规划体系“管理为主,蓝图为辅”的柔性特征对中国的空间规划改革具有启示意义。本文首先简要分析了中英乡村不同的社会经济状况,随后分别阐释了英国柔性的规划编制和管控机制。在此基础上,笔者梳理了英国在乡村保护和乡村发展两个领域的主要议题和政策举措,展示了规划实践中的刚弹平衡方法,旨在推动我国有针对性地借鉴英国的经验。

引言

2022年,中国常住人口城镇化率超过65%,与二战时期的英国【考虑到苏格兰等地区有不同的规划体系,本文中的英国特指英格兰地区,而非联合王国】水平相当。然而,高速城市化进程并不意味着乡村在空间规划中的边缘化。相反,广袤的乡村天地仍然是各国空间规划工作的主要对象。中国城镇村工矿用地和交通运输用地的总面积仅占国土面积的4.8%。即使在人口城市化率达84%的英国,其建成区面积也不足国土面积的9%。因此,无论处于何种发展阶段,农业农村空间的发展和保护需求都是客观存在的,乡村规划绝非画蛇添足,而是在促进城乡社会—空间的有序融合中发挥着至关重要的作用。

伴随乡村振兴政策的逐步深入,城乡生产要素跨边界流动和融合的多元发展格局逐步形成,在此背景下,需要更加灵活弹性的空间治理框架。中国的国土空间规划以蓝图和指标为工具,呈现出清晰的刚性管控特征,在多层级空间政策的协调和传导、地域特征保护、发展需求响应等多个治理维度面临众多挑战。其实,如何在乡村规划中平衡规划系统的刚性与弹性,在保护自然资源的同时兼顾乡村社会日益多元化的发展需求是一道国际难题。

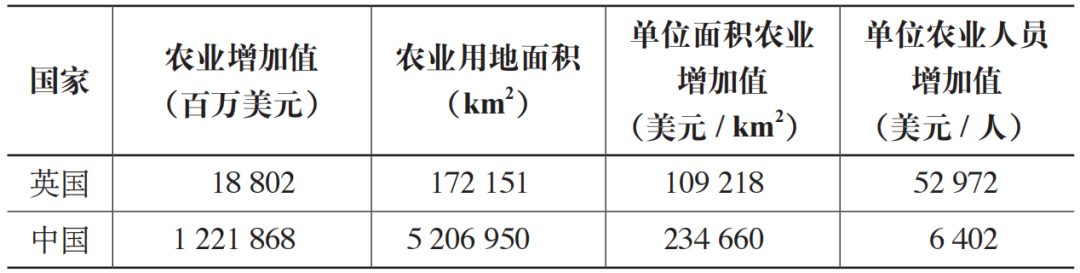

根据人口密度和聚居形态,英国政府将乡村定义为人口超过1万的聚居区以外的地区。这种低密度的田园风光背后是乡村与资本市场高度融合的现代化经济结构。2020年,英国乡村地区经济总增加值【总增加值为GDP、补贴和税收的总和】为2610亿英镑(1英镑≈9.27元人民币),占英国全国经济总增加值的15.8%;乡村经济结构上,农业占据次要地位,其产值仅为英国经济总增加值的2%;乡村从事农业生产的人口比例仅为约3%。与城市相同,英国乡村最大的两个产业部门分别是“分销、运输、住宿和食品”(19%)以及“公共管理、教育和医疗”(19%)。据测算,英国乡村与城市地区(除大伦敦地区外)的生产力差距仅为8%。“服务为主、农业为辅”的经济结构塑造了英国乡村以现代企业和家庭农场为主的经济形式。2016—2017年,乡村企业占英国企业总数的24%,创造了350万个就业岗位,其中14%的岗位来自旅游业。英国农场的平均规模达85hm²,其中超过一半为奶牛养殖等高价值畜牧业,占农业总产值的60%;农场平均年可支配收入为50900英镑(税前),但其中约60%来自政府补贴。

图1 英国规划编制流程图

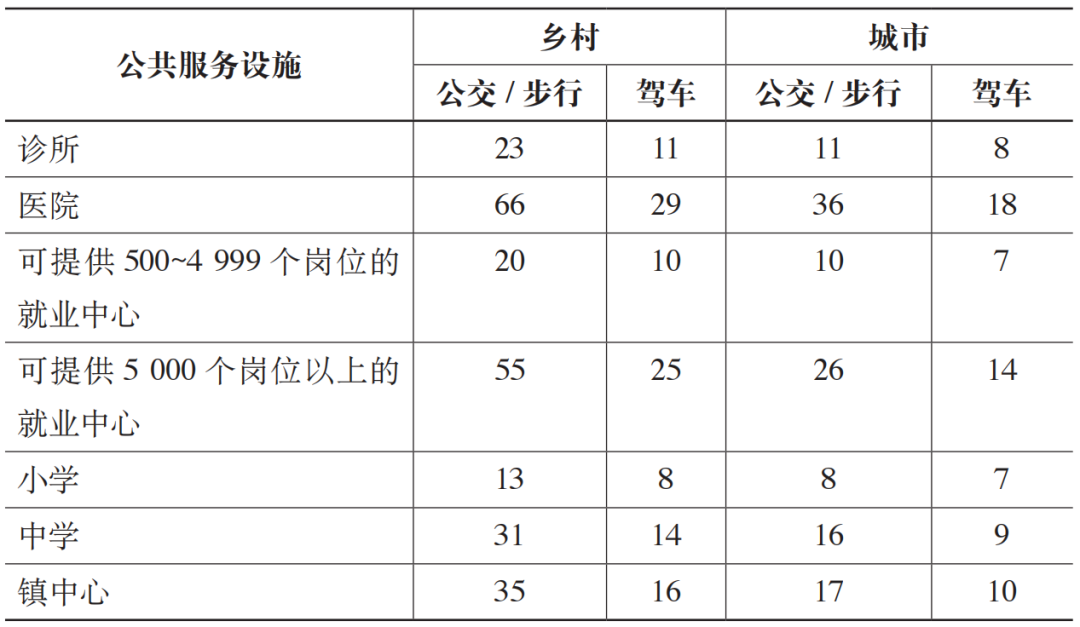

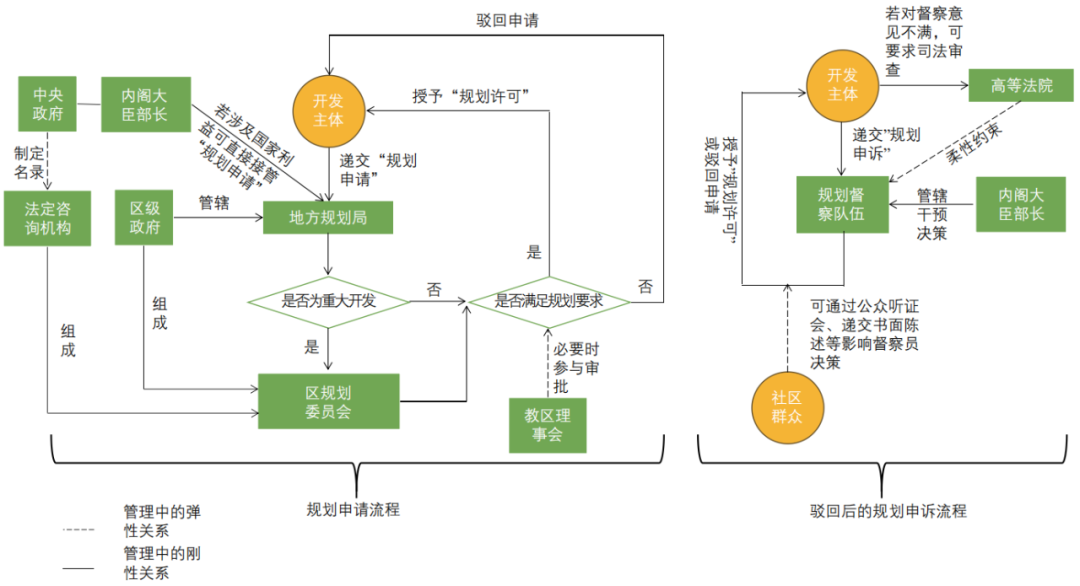

中央层面的NPPF是不包含蓝图和指标的规范性导则,不具有法律强制力,但其制定经过了多方民主咨询和利益博弈,因此可对地方政府形成政治压力,是指导下级规划编制与开发的关键依据。在传导上,NPPF在住房、环保等国家核心政策领域会设定计算公式,以指导地方规划中发展目标的设置。若地方规划未能体现目标或相关用地保障不足,中央层面会延长规划的审批周期或加强审查力度。针对乡村,NPPF要求非特殊情况下不得在聚居区外建设孤立住房,这一原则极大限制了乡村开发。

地方规划覆盖英国全国。它由区级政府编制,是地方发展战略的提出层级,为邻里规划和其他非法定规划的编制提供指导。地方规划通过覆盖辖区全境的图斑和发展目标来明确地块功能和发展战略,尺度和精度与中国的控制性详细规划相似,是开发管控的裁量原则。需要注意的是,地方规划虽包含用地功能和开发控制要求,但只是地方政府进行规划裁量的指导性依据,并不具有法律强制力。

以英国传统乡村地区北诺福克区(North Norfolk)2016—2036年的地方规划为例。该地方规划设置了如下规划目标:(1)基于20年内增长11万人的预测,5年内平均每年供应420套住房;(2)70%的新房应位于聚居区;(3)集镇中,新建筑开发密度至少达到每公顷40套住宅,其他地方的标准为每公顷30套住宅;(4)确保10套住宅规模的项目包含至少45%的保障房;(5)尽可能批准乡村特例地块的规划许可;(6)确保至少40%的新房只有两间及以下的卧室,满足年轻人和单身人士的住房需求【详见 https://www.north-norfolk.gov.uk/media/9377/north-norfolk-local-plan-proposed-submission-version-publication-stage-regulation-19-january-2022. pdf#page121】。

社区层面的主要空间规划类型为邻里规划。邻里规划不要求全域覆盖,而是自下而上地按需编制。尽管其编制尺度较小,但其成果须由地方政府指定的独立主体审查,并最终由规划编制范围内的居民进行公投通过,是地方选民意志与政府的共识结果。因此,邻里规划在规划体系中享有与地方规划同等的地位,而非典型的上下指导关系。邻里规划一旦获批,即可覆盖其规划范围内的地方规划。

在乡村,邻里规划的编制主体为教区,教区原为旧时宗教行政单位,总数约1万个,基本覆盖了英国所有的村庄和镇【英国的村和镇同级,无必然隶属关系】,是乡村基层民主治理的主要层级。多个教区可联合编制邻里规划,以实现跨边界的灵活发展。除邻里规划外,教区还可编制教区规划(parish plan)。该规划无需审批,但由于彰显了选民意志,因此可借由民主政体间接影响地方规划的修编和具体实施,经审查和公投后可升级为邻里规划。

这一允许“下克上”的社区规划系统,本质是《2011年地方主义法》(Localism Act 2011)政治放权改革的结果,即通过裁量权下放,加强城乡社区自治,使基层在国家治理体系中发挥更大作用。

近年来,教区理事会(parish council)的裁量边界已从“法无授权不可为”变为“法无禁止即可为”,且拥有独立财税权(由区级政府代收),可自行制定年度税收目标。客观上,自下而上的社区规划的编制程序虽然繁琐,且会对上位规划的实施造成影响,但发挥了筛选作用,即允许有组织力和财力的村庄获得更大的空间裁量权和更多发展机会。

图2 英国开发管理流程图

英国央地规划传导主要依赖高级别的专业督察力量。英国中央政府设有近400人的规划督察员(planning inspector)队伍,直属身为内阁大臣的规划部长【目前英国规划主管部门名为振兴、住房与社区部(Department for Levelling Up, Housing and Communities);2021年前名为住房、社区与地方政府部(Ministry of Housing, Communities and Local Government);2018年名为社区和地方政府部(DCLG: Department for Communities and Local Government),DCLG 2006 年由副首相办公室(Office of Deputy PM)改组而来。鉴于此,此处以“规划部长”一词概括表示】,授权处理规划申诉和地方规划的审批,以确保地方规划的编制和日常管理符合中央战略。部长还拥有直接干预地方规划事务的权力。若地方授权的规划许可违反NPPF或中央批准的地方规划,则极可能招致地方利益相关方的申诉或控告,导致地方政府承担高额罚款【2010—2016年,英国地方政府因规划违规总计被罚款1200万英镑】。在极端情况下,甚至会导致规划部长对地方事务进行直接干涉,损害地方官员的政治声誉。此外,由于地方大型基建和公共服务设施大多依赖中央财政,地方规划的编制和实施一般不会与中央战略完全背道而驰。

绿带是英国限制城市蔓延的核心工具,主要由开敞农田、少量农房和未利用土地组成,旨在形成视觉边界分明的城乡空间,保护乡村风貌。绿带面积总计1.6万km²,占英国总面积的12.6%。绿带虽由地方政府划定调整,但为永久性用地管控,地位高于地方规划。改变绿带边界须修改地方规划;若计划缩减则要经过中央更严格的审查,过审难度极大。事实上,绿带已成为一种难以挑战的“政治正确”,1979—2016年,英国绿带面积不减,反而增加了一倍。

然而,绿带规划仍有弹性。在保证开敞性的原则下,现行开发管理对与乡村生产生活密切相关的项目大多留有余地,如农业生产配套设施建设、村庄必需的经营性和服务性设施、户外体育设施、公墓等。此外,教区理事会可通过编制社区规划,根据居民需求提出建设计划,但其具体实施仍需得到许可,从而使地方政府依据地方规划对村庄开发行为进行规范,避免对绿带的随意侵占。NPPF同时规定,绿带中的建设项目必须实施环境质量提升和服务可达性提升等补偿性建设。该要求从开发成本入手,柔性遏制了一般的开发需求。

英国非农开发限制主要依赖三项空间管控制度。第一,NPPF原则上不允许现有乡村集聚区外的住宅开发。第二,除绿带外,中央划定了国家公园、自然美景区等自然保护区。这些保护区多设有独立主管单位,并拥有开发管理规范,NPPF要求这些规范纳入地方规划,以保护乡村地区。第三,地方规划部门虽无执法权,但会利用卫片执法【指主管部门采用卫星图片对当地用地情况进行监督审查】和定期巡检的形式,督察乡村土地违规利用行为。以上举措极大地限制了乡村非农开发。尽管村民原则上可以通过规划申请来实现规划突破,但程序繁琐,技术要求高,而且要预先支付高额费用,高额制度成本增加了非农开发的投资风险,实现了对非农开发的柔性约束。

同时,英国建立了全国农地质量分级(ALC: Agricultural Land Classification)数据库,实施分级管控,优先开发低质量农地,保护高质量农地。农地分级不以当前土地利用方式为依据,而是基于气候、地形、土壤三个指标测算土地的综合农业价值。由于整个空间规划体系对非农开发的多重限制已基本阻止了高质量农地的非农使用,NPPF仅要求地方在规划编制和管理中优先保护高级农地,未设置专项刚性控制,而是由地方裁量。不过,20hm²以上的高级农地进行非农开发申请时,地方政府必须咨询中央政府的环境、食品与农村事务部(DEFRA: Department for Environment, Food & Rural Affairs)指导和资助的环境咨询机构“自然英格兰”(Natural England),这进一步加强了中央对地方非农开发的监督和干预。

英国食品自给率从1980年代中期至今仅稳定在60%上下。其中主粮作物自给率约86%,已满足国民基本热量需求;肉类(除猪肉外)的自给率在80%以上。英国国际关系与经贸环境相对稳定,从欧盟进口的食品可满足30%的国民需求。因此,相比于粮食安全,英国农业政策更关注如何让乡村供给更多环境公共物品(如健康的土壤、干净的水、自然或文化美景),从而促进农业的可持续发展。

2021年,DEFRA颁布了《可持续农业之路——2021—2024年农业转型规划》(The Path to Sustainable Farming: An Agricultural Transition Plan 2021 to 2024),旨在利用补贴手段柔性引导农民,从三个领域促进农业可持续转型,具体措施包括:

(1)农业管理——为农民提供技术和资金支持,鼓励可持续的管理农地(如病虫害综合管理、高效用水、减少化肥、保护文化遗产等),并帮助村民制定一体化的农场发展与管理计划;

(2)生态修复——奖补农民创建或修复林地、湿地、水系、野生动物栖息地等生态敏感地区;

(3)风貌修复——资助农民和地方政府,推动自然风貌野化、泥炭地修复、大规模植树造林等,助力中央政府“净零排放”(Net-Zero Emission)战略的实现。

英国乡村的产业发展主要依赖“英格兰乡村发展项目”(RDPE: Rural Development Programme for England)。该项目由欧盟资助,于2014年启动,旨在加强村民和村级组织对本地资源的控制与开发能力,促进村民主体、社区主导、多方合作的多产融合的内生发展。RDPE主要对六类项目进行资助:(1)农业生产力提升;(2)小微企业和农场多样化发展;(3)乡村旅游发展;(4)乡村公共服务供给;(5)文化遗产保护;(6)林业生产力提升。

在政策执行上,RDPE采取放权机制。RDPE资金的申请路径为村庄、企业或个人首先形成伙伴关系组织,然后自下而上地提出项目计划,与其他申请人竞争资金。项目资金的分配权则被下放至地方行动组(local action group)。行动组一般由本地有声望的个人、官员或者涉农组织牵头建立,成员囊括政、商、学界以及乡村社区等多类主体,最终获资助的主体由DEFRA和地方政府共同敲定。每个行动组覆盖的人口数量不同,大约在1万~15万不等,其空间边界并不限定于法定行政单元,而是鼓励景观风貌、社会文化、经济产业等领域具有连续性和共同性的村庄形成跨边界的行动组。行动组会制定“地方发展战略”,以明确拨款的详细要求和申请资质。

4.3 乡村空间集约规划

英国在二战后出台了重点集聚区政策(Key Settlement Policy),要求地方规划划定重点集聚区(如集镇、重点村等),并将交通、住房、医疗等主要公共服务集中建设在重点集聚区内,以提高公共服务供给效率,发挥经济集聚效应,遏制乡村建成区的无序蔓延。NPPF规定,地方规划须围绕重点集聚区确立多等级的城乡服务中心网络。地方政府自行决定集聚区的划定机制,一般基于零售业总面积、营业额、市场区域占有率以及与零售、娱乐、服务等经济相关的数据确定集聚区的位置。NPPF还规定,这些经济功能非必要不得向集聚区外扩散,以平衡乡村保护和经济发展。集聚区规划每五年审查修订一次,地方政府可提交技术证据撤销或新增集聚区。

近年来,中国提出乡村振兴战略,构建刚弹平衡的实用型乡村规划机制是落实该战略的重要制度保障。尽管中英政治经济结构多有差异,但英国在乡村规划领域的丰富实践经验对于逐步迈入深度城镇化的中国仍具借鉴价值。

(1)乡村规划具有必要性。城镇化并不意味着人口向城市的单向转移和乡村空间的消失。相反,随着城市发展,乡村独特的地方资源、人居环境与产业更具价值,更加重要。

(2)空间规划体系需要与国家财税体系和行政体系有效协调。因此,需要明确政府与非政府主体在规划编制和管理中的约束性权限,以及山水田林湖草等多种乡村用地的主管部门和用地管理规范,从而在规划文本中弹性衔接地方战略与实施机制,以增强落地实用性。

(3)乡村规划要平衡技术性与参与性。除了刚性空间技术管控,乡村规划在社会治理工作中扮演着凝聚村社愿景,与国家战略相互协调的重要平台。因此,可将村民的建议和关切纳入规划文本,成为审查的依据,并在规划审管中通过规划委员会等机制保障村民和专家的发声渠道。

(4)乡村规划可作为财政资金分配的“试金石”,发挥筛选作用。在有限投入的前提下,对有能力编制高质量乡村规划的村庄进行倾斜,给予更多资金和发展空间。

(5)乡村规划可作为激发村社集体行动能力的窗口。比照其他发展中国家,笔者认为我国乡村具有更高的创业创新意愿和更强的创新能力,因此可利用规划编制和政策激励,给予村民更多自主发展权和空间裁量权,进一步激发创新能动性,实现群众创新驱动的乡村振兴进程。

(6)乡村用地的复杂性决定了乡村规划不能只依赖自上而下的刚性管控,而是需要一套由法定规划、非法定规划、日常审管、财政约束、资金激励构成的柔性治理机制。可精简上位规划中的强制性图斑和指标,在明确约束底线的前提下,鼓励按需编制跨村界的非法定规划。规划管控可设置专业化的规划审查机构,利用日常审管机制落实,而非过分依赖刚性蓝图进行管控,但这也对规划人才的培养提出了数量和知识结构上的要求。

郭青源(通信作者),伦敦政治经济学院地理与环境系,博士研究生。gqyyyy1@126.com

可持续发展目标导向下乡村发展战略传导与政策制定——以欧盟国家为例

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 刚性与弹性平衡的英国乡村规划框架与政策【2024.4期优先看 · 主题】

规划问道

规划问道