自费孝通先生1980年代提出“小城镇大问题”以来,小城镇备受多方关注和重视。作为农村经济中心、农村向城市转型的过渡区域、农村和大中城市的中介,小城镇在城乡协调发展中起到了“平衡杆”的作用,引领着区域经济转型和地方改革的起步。党的二十大报告中指出,要“全面推进乡村振兴”,“坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”。

然而,目前我国小城镇发展存在人口基数大、量多面广、工农关系与城乡二元制度不平衡等问题。鼓励小城镇发展,对于化解粮食供应危机、缓解工农紧张关系、促进农业现代化发展具有重要的战略意义;推动小城镇高质量发展,对于促进乡村振兴、适应新时代中国特色新型城镇化道路具有关键性作用。

日本、韩国和中国在文化背景、地理环境、人口密度和乡村建设历程等方面有着极高的相似性,其小城镇及乡村发展经验具有较高的可借鉴性。由同济大学城市规划系张立副教授及其团队所著的系列书籍“东亚村镇研究”,对日本、韩国、中国台湾地区的小城镇和乡村的规划和管理经验进行了细致梳理和分析,希望所提内容可为我国大陆地区提供经验一二。

经作者授权,本号从4月23日开始陆续推送该系列书籍中《东亚小城镇建设与规划》和《台湾乡村建设与规划——建构新乡村共同体》的部分内容。感谢书籍作者张立老师及其团队的支持!

台湾地区“农村再生社区”案例

③板头社区

社区未来的发动者都是在地居民,社区营造文化产业及农村再生概念的推动,由小也由自身做起,不仅自己需要动手发挥创意美化家园,自主力量的展现改变更多居民的思维产生自信,能让板头村有生活的价值自主权。

板头社区位于农业大县嘉义县新港乡,距离嘉义市16km,北与云林县为界,南邻南港村和共和村。地处嘉南平原,地势平坦。板头社区总面积为0.5km²,包含板头村和部分南港村、共和村,村庄的核心聚落主要聚集在湾仔内、宝天宫周边和板头村三大区块,93%的土地为私有土地。

日据时期,因糖厂运输需要,板头村内建立了“嘉北线五分仔铁道”运输系统和两座车站(现已被拆除),该村一度为地区内的重要交通节点。此外,板头社区所在的新港地区是台湾庙宇文化的发祥地,“交趾剪黏”工艺文化是该地区重要的特色文化,社区内亦有在地的交趾陶艺大师。人口方面,2017年,板桥村内总计户数239户,户籍人口639人,60岁以上的老年人口达30%。

板头社区产业形态原以务农为主,主要种植水稻和蔬菜。村内有两间食品加工厂和一家育苗中心,为二级加工产业。第三产业方面,村庄能人返乡后,陆续在村内建立了顶菜园乡土馆(位于共和村,传统农具与传统农村文物展览、农村体验活动)、板陶窑文化园区(位于板头村,交趾剪黏陶艺的参观、体验及工艺品销售)、古笨港陶华园(位于南港村,交趾陶主题文化园区)和旧河道文化馆(位于板头村,书法及版画拓印业务)等设施,在社区内开展观光旅游、文化展览业务。

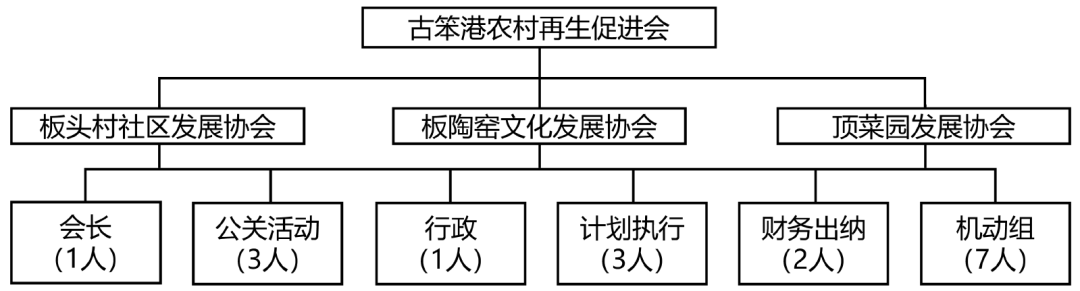

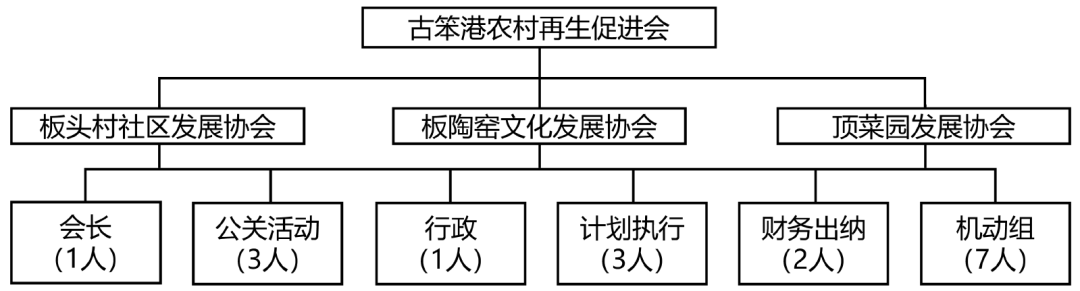

板头社区内组织包括板头村社区发展协会、顶菜园发展协会和板陶窑文化发展协会【前者为社区立案协会,后两者均为社区内社会企业成立的产业类相关协会,会员包括在地村民和行业爱好者】;2008年因社区参加“农村再生计划”,成立了非政府立案组织“古笨港农村再生促进会”(图1)。

图1 古笨港农村再生促进会组织架构

图1 古笨港农村再生促进会组织架构

板头社区自2004年起加入由文建会主导的社区营造运动,致力于推行社区内的文化建设,环境整治效果初显,但对于村庄来说仍欠缺产业活化的根本动力。2008年,板头村与共和村、南港村一同以“联合社区”的形式共同参与“农村再生计划”。

2 农村再生过程

(1)组织动员:社区组织以持续的集体行为唤醒社区共识

铁路的存在不仅在物质空间上连接了沿线村庄,更重要的是作为共同记忆提供了社区间的联系和合作的契机。因此,板头社区在新港文教基金会的启发下,展开了初次动员行动,即通过协会组织号召村民一同清理嘉北铁道周边环境。之后板头社区陆续开展了多次清洁工作,参与人员逐步从核心成员发展到近乎全村的集体运动。随着集体行为的多次推进,村庄人际关系得以在交流中逐渐修复,村民也逐渐关心起社区公共事务,推动了由小规模到大规模的共识凝聚。

培根课程同样由“联合社区”的村民共同参与,针对社区内特有的历史文化传承和铁道等历史物质资源,该社区的“农村再生计划”基调得以确定,即复兴传统、合力营造“交趾剪黏艺术村”。而艺术进入村庄最根本需要解决的问题是,如何使艺术所承载的理念和现代化的审美方式成为可被村民广泛接受并认可的文化共识,乃至形成一种新的文化自信。

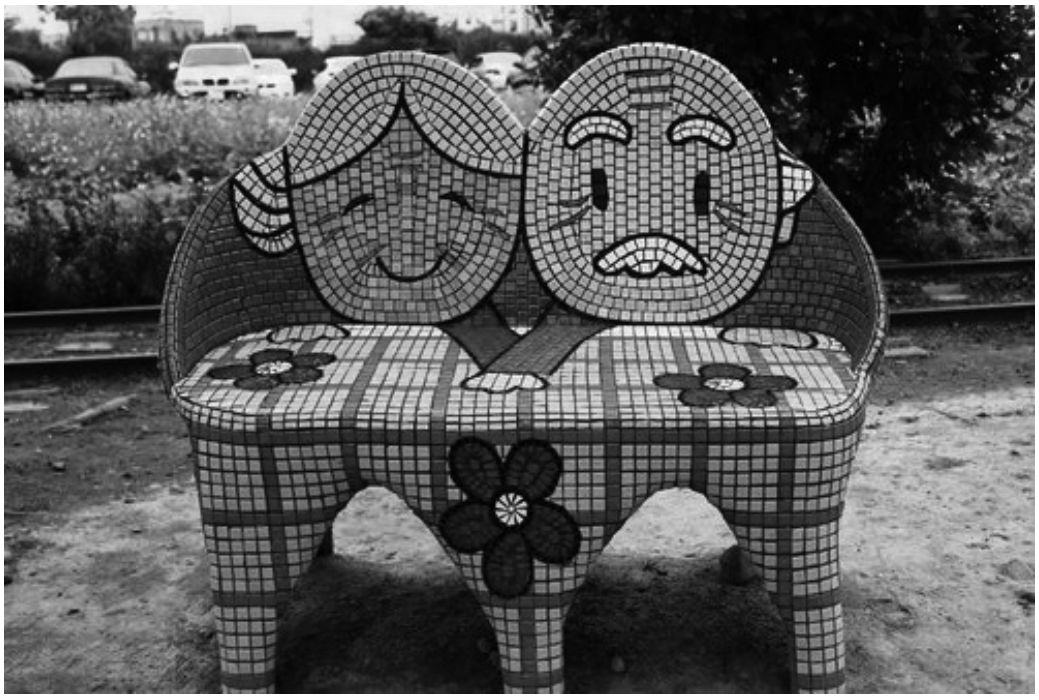

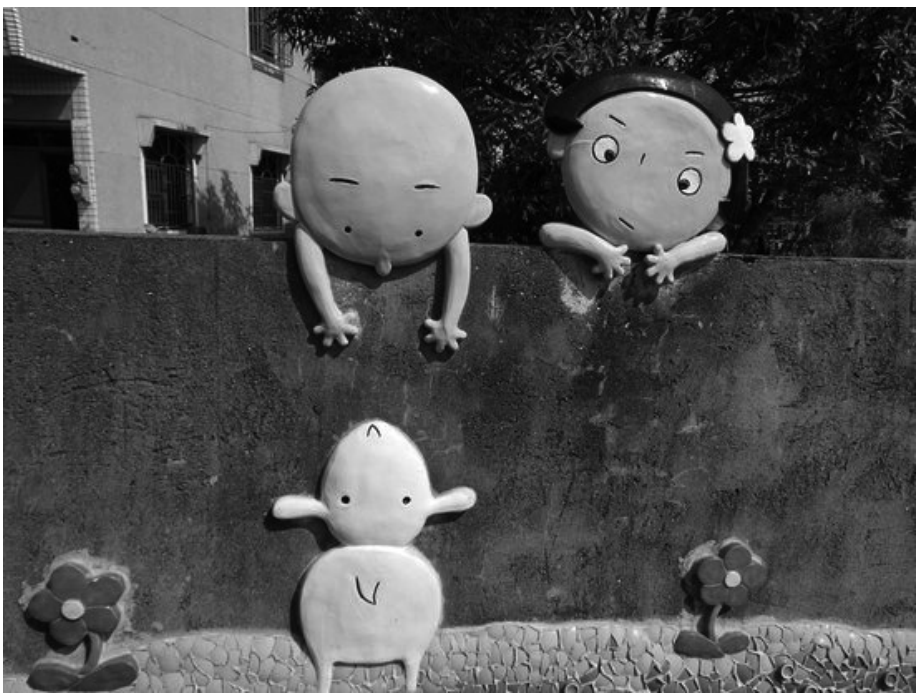

板头社区的艺术启蒙之旅从村民与板陶窑发展协会的艺师共同合作开始,由企业艺师教授村民交趾剪黏的基本原理,指导马赛克的拼贴与制作方法,并由村长带领村民耗时近2个月在板陶窑工作室共同完成马赛克拼贴画(图2),最终将成果展示在社区公共墙面上。村民在实践中学习,在培根课程结束时集体完成彩绘河堤墙面的公共艺术创作(图3,图4)。村民的共同努力帮助社区在2008年荣获农村再生中区第一名金种子奖。值得一提的是,村民一致同意利用500万元台币的社区奖励金建设三处公共景点,即社区拱桥公园、社区小池塘公园和社区篮球场公园。村民的艺术创作精神也延续到农村再生计划执行过程中小型公共艺术装置的创作中。

图4 村民与艺师共同完成河堤美化

板头社区拟定计划的过程包括:前期社会资源调查和民众意愿调查;确认村民认可的地方特色和可行的活动方式;协会邀请村民与村内产业部门就征集的需求和计划逐一进行多次讨论并提出初步想法;在政府以及大叶大学老师和同学的参与下共同完成计划的编写;召开村民大会共同确定计划内容。

有所不同的是,板桥社区以“联合社区”的概念提出再生计划时受到立法条约的限制,无法进行组织立案,只能以“板头社区发展协会”的名义提出申请,因此后续计划案的实施和经费补助很大程度侧重于分配给板桥村,而社区发展协会未能及时妥善地处理合作关系下的利益分配和共享,这成为日后各协会之间合作矛盾的导火索。

在板头社区的再生营建过程中,乡村共同体的发展经历了“关系融合—合作失序—秩序再造”的阶段性演变。其发展过程显示出“艺术热”下的乡村建设会在短时间内带来乡村经济的快速膨胀,但同时会对乡村内的多层共同关系造成考验和冲击——若无法对主体间利益与责任进行合理的协调分配,乡村建设只能走向“低品质”和“难持续”的合作断裂。

在“交趾剪黏艺术村”的营建概念下,板头社区再生计划的执行初期主要延续培根教育阶段培养的创作理念,以公共艺术美化社区环境。在这一过程中,乡村共同体的构成以社区村民与村内“小资本”企业为主要行动者,并由不同企业承担不同部分的工作角色:顶菜园发展协会负责铁道文化的引入和火车站周边的环境美化;旧河道文化会馆以版画书写的方式为社区装饰题字;新生游览公司结合村民创意以嘉北铁路为概念设计社区观光小火车;板陶窑文化发展协会则以“一家一户”为主题,与每一户农户沟通了解其生活故事,并以交趾壁画的形式在农户自家的墙面创作(图5),在展现生活记忆的同时为村民参与提供创作空间。

各个小型文化机构所代表的“小资本”嵌入下的乡建模式在实现责任与利益分担共享的同时,也提供了“小资本”与村民对话和共同实践的可能,因此与大型艺术园区式的统一开发相比,这种模式更容易融入乡村的原始社会结构。在情感对话的基础下,艺术对于村民来说不再是一个抽象的想象,而是对乡村社会人际关系所进行的工艺化转译。

美化环境后的第一年,社区第一次举办对外活动“花海节”,艺术装置所吸引的大量观光客顺势推动了社区产业向观光旅游业转型。然而在社区尚未建立成熟的管理与合作机制的情况下,面临观光效益所带来的快速利益膨胀,无论是企业还是村民都会受经济理性的驱使,设法在集体行动中获益,由此衍生出了村民在企业门口集聚摆摊贩卖农产品,外来小商业趁机混入社区,各文化机构的观光模式自成一套且存在旅游路线规划上的分割,社区内交通拥堵缺乏规划等发展乱象。在各类利益纠纷下,“联合社区”的关系进一步瓦解,社区与企业、协会与村民之间都存在管理意见上的摩擦,乡村共同体在缺乏整合平台的情况下趋于消解,农村再生计划的执行也因协会组织改选和自筹经费不足而停滞。

2012年,社区发展协会组织改选后,各方经营者与村民再次被邀请共同讨论社区景观的维护和旅游业的理性发展。为进一步保持社区发展协会作为社区整合平台的公正性,社区发展协会将社区观光车的经营以招标的形式转交给板陶窑协会,自身不再涉及营利事业工作,以便协调企业间的合作。此外,在社区与协会共识下,将划拨整体的部分营收作为社区基金回馈社区(如提供社区日常环境维护、小型硬件建设、关爱社区老人等服务)。而针对旅游衍生问题,交通上,在社区发展协会与村民沟通之下规划村内停车场,村民也提出将自家闲置田地划平作为收费停车场,无形之中形成了另一种小型经济模式;村民参与上,由村民担任导览解说和观光车的驾驶工作,并规划专门的在地农产品销售区域,管理规范化程度提高。各主体的再次沟通以体制化的方式确定了社区旅游业的发展制度,重新协调了内部关系,融合社区资源,以秩序再造修复了共同关系。

在未来发展布局上,板头社区一方面重点强化区域整合,通过系统规划自行车道和公共艺术的延伸,强化板桥村与邻近村庄的合作与协同,扩大交趾剪黏艺术的产业效应和外部资本集聚的力量;另一方面整合社区发展协会团体的力量,维持社区基金的持续运作,并建议将板头社区农村再生发展协会作为主要对外联络窗口和内部整合平台。在社区建设层面,定期举办艺术创作和培育传承活动,维持交趾艺术在社区内的文化永续。

板头社区的社区公约以“保护环境、预防污染、节能减碳”为原则,包括对公共艺术装饰、公共区域场所环境的维护,村庄清洁日的设置等,并倡导村民之间的团结互助和合作精神维系。

系列文章

台湾乡村“农村再生社区”案例①共荣社区

台湾乡村“农村再生社区”案例②公老坪社区

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):书刊导览 | 《台湾乡村建设与规划——建构新乡村共同体》03【连载 · 终】

图1 古笨港农村再生促进会组织架构

图1 古笨港农村再生促进会组织架构

规划问道

规划问道