精华版

精华版

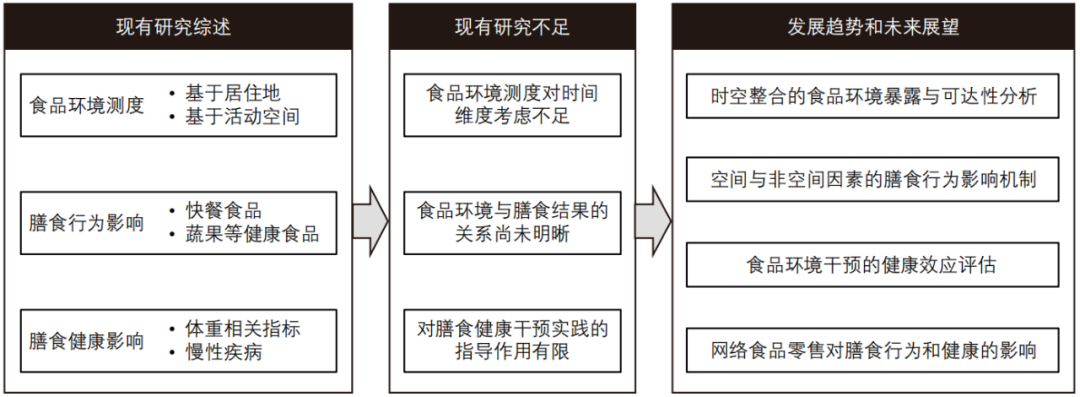

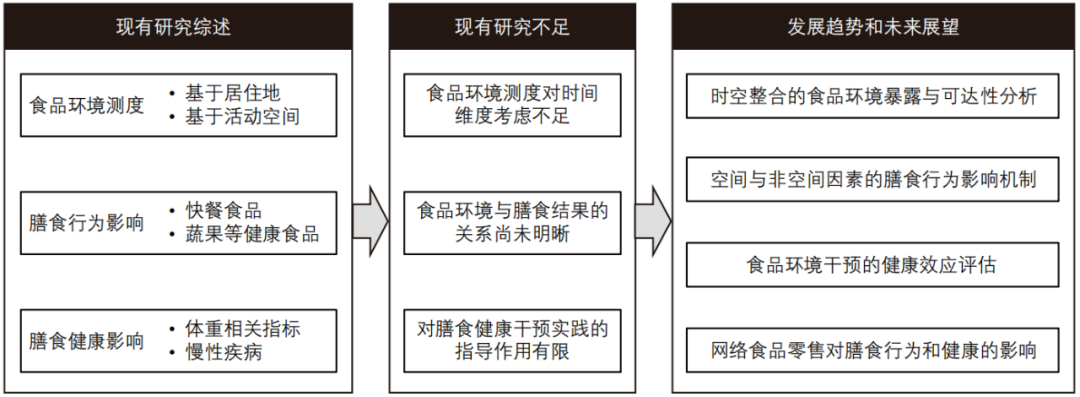

图1 城市食品环境对膳食行为及健康影响研究综述与展望的基本框架

全文

全文

【摘要】城市食品环境是探究居民膳食影响因素和健康膳食促进政策的关键领域,尽管已有广泛探讨,但仍缺少基于空间视角的研究综述和未来展望。本文以从居住地到活动空间的视角转变为线索,综述了城市食品环境的测量方法以及食品环境对膳食行为和健康影响的相关研究。在测度方面,活动空间方法更全面地刻画了居民食品环境,但仍面临地理背景不确定性和选择性日常移动偏误等挑战。在膳食行为影响方面,食品环境对快餐消费的影响相较于生鲜食品更为显著,且活动空间食品环境与膳食行为的关联更为一致。在健康影响方面,居住地非健康食品店比例与超重存在显著关联,而活动空间食品环境可能有助于缓解居住地食品环境劣势对居民健康的风险。在总结现有研究不足的基础上,本文探讨了时空整合的食品环境测度、空间与非空间因素的交织影响、空间干预的行为健康效应评估和网络食品零售带来的新问题等研究趋势与未来方向,旨在为城市食品环境研究的进一步开展提供参考。

引言

饮食是公众健康的重要决定因素之一。“全球疾病负担研究”(The Global Burden of Disease Study)指出,不健康饮食已超过吸烟,成为造成死亡人数最多的健康风险。在包括中国在内的众多国家和地区,家庭烹煮的减少和对预制、外卖食品依赖的加深,已成为膳食行为转变的显著趋势。这种转变往往导致蔬果等健康食物的摄取不足,以及糖、盐和饱和脂肪等的过量摄入,增加了肥胖、II型糖尿病、冠心病等慢性健康风险,给国民健康和医疗保障带来沉重负担。

城市食品环境作为居民获取食物的主要渠道,已成为城市研究、公共卫生等多学科探究饮食影响因素和制定健康饮食促进政策的中心议题。食品环境常用于描述与食品相关的各类建成环境要素及其空间分布,涵盖菜市场、超市、餐馆等食品零售商和福利性食品发放点等其他食物获取地点,同时涉及与食物获取、消费、摄入相关的场所和交通设施【广义的食品环境包括食物生产、加工、运输、贮存、销售、废弃物处理的全链条、多尺度、多类型环境要素,本文聚焦与居民营养摄入紧密关联的食品零售环境;且仅关注城市食品零售环境,不涉及乡村、农场等非城市化区域】。城市食品环境的主要研究内容在于度量食品环境的特征,并探究其与膳食健康之间的关系。通过对居住地食品环境的评估,可以识别出健康食品匮乏的“食品荒漠”(food desert)和不健康食品泛滥的“食品沼泽”(food swamp),进而揭示不同食品环境中的居民膳食行为响应。

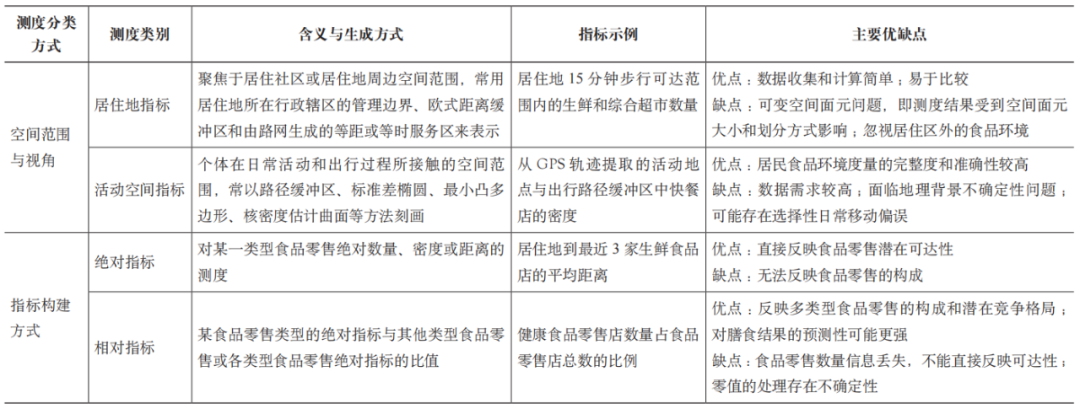

1.1 城市食品环境的测度

随着环境健康研究移动性范式的兴起,城市食品环境研究的焦点逐渐从居住区转向活动空间。活动空间指个体在日常活动和出行过程中接触到的所有空间的集合,一般情况下是个体认知空间的子集。在食品环境研究中,研究者通常以路径缓冲区、标准差椭圆、最小凸多边形、核密度估计曲面等方法来刻画活动空间。由于居民的活动空间与居住区并不重合,活动空间和居住区的食品环境指标关联较弱。

关于居住地食品环境与膳食结果之间的关联关系,实证研究结果呈现出较低的一致性。卡斯皮等综述了13项居住地食品环境对膳食结果影响的研究,其中7项研究指出居住地到食品店的距离与膳食结果不存在显著关联,其余6项研究中有2项报告了较为混杂的关联模式。例如:在澳大利亚墨尔本和吉朗(Geelong)地区的样本中,虽然儿童蔬菜消费量随着到快餐店距离的增加而有所提高,但同时也与到超市的距离呈现出正向关联。

居住地的食品零售可达性对居民果蔬摄入的预测性较弱。钟太洋等分析了南京市城区1210份住户数据,结果显示从住址到最近菜市场的路网距离对家庭膳食多样性指数无显著影响;与此同时,居住地到最近超市的距离虽与膳食指数显著相关,但影响幅度极其微弱。调查区域普遍较高的食品零售可达性使得超过90%的家庭在社区内或步行距离内购买生鲜食品,从而削弱了可达性对膳食结果差异的解释力。美国费城一项针对家庭食品购买者的研究也发现,居住地到常购食品店的路网距离与果蔬消费量无显著关联,这一结论在不同出行方式(小汽车、公共交通、多模式)的分组回归模型中均保持不变。然而,美国新奥尔良的一项研究采用食品零售店中果蔬货架空间作为可获取性指标,发现居住地2km范围内的果蔬货架空间每增加100m,无车居民的日果蔬摄入量增加半份。但这一影响在小汽车拥有者中并未显现,表明食品环境对不同出行方式人群的膳食结果可能产生差异化的影响。

在大样本研究中,居住地快餐食品零售与快餐消费之间的关联性呈现较为一致的结论。丹麦首都区域一项针对48305名成年人的研究显示,消费快餐的概率随着居住地1km路网缓冲区内快餐店密度的增加而显著上升,并随着居住地与最近快餐店距离的增加而显著降低。这一结论在采用相对指标的研究中也得到了验证。在英国大伦敦区域,博戈因等通过考察51361名受访者居住地1km范围内快餐店占食品零售店的比例,发现快餐店比例最高区域的居民高频次消费加工肉制品的可能性是中低快餐店比例区域居民的1.28倍。在美国威斯康星州的研究中,莱克西等采用居住地到最近3家超市平均距离与最近3家快餐店或便利店平均距离的比值来衡量快餐食品的可达性,也得出高快餐可达性显著提升高频次快餐消费概率的结论。

工作地和通勤路径是就业人群活动空间的重要组成部分,该区域内的食品零售对就业人群的食物摄入具有不容忽视的影响。博戈因等基于英国剑桥郡5442名就业者的研究发现,居住地、工作地以及最短通勤路径缓冲区范围内快餐店总数与快餐食品摄入量之间存在显著的正向关联。其中,工作地周边的快餐店数量与快餐摄入量的回归系数最高,显示了明显的剂量反应关系。

学校周边的食品零售环境对青少年食品摄入的潜在影响一直是研究的热点,但其结果较为混杂。一方面,丹麦和英国的大样本青少年健康行为调查显示,学校周边500m、800m范围内的快餐店数量与快餐消费结果没有关联。另一方面,丹麦研究发现,在从学校出发5分钟步行范围内经过2个及以上快餐店的男生消费快餐的概率比没有经过任何快餐店的男生高出34%(自我报告)。英国研究发现,加糖饮料摄入量随着居住和学校社区中便利店占食品零售店总数比例的升高而显著增加。上述发现暗示,学校周边食品环境的感知指标和相对指标可能与青少年食品摄入更为紧密关联。

通学路径周边食品环境暴露对食品消费的影响尚未有定论。廷佩里奥等发现通学路径800m范围内是否存在快餐店与10~12岁学生的快餐消费行为没有关联;而萨德勒等发现9~13岁学生在快餐店50m缓冲区内的暴露时长显著增加了快餐食品消费,且这一正向关系在不同性别、上学和放学、主动出行和私家车出行的分组回归模型中都具有统计显著性。除了样本和暴露指标的差异,护送家长和同伴的影响也可能是产生不同结论的原因。

身体质量指数(BMI)、肥胖和心血管疾病等健康状况在居住地食品环境研究中备受关注,但食品环境与健康状况之间的关联在不同研究区域和样本的实证研究中呈现出差异。甘巴等梳理了51篇实证论文中居住区食品环境与肥胖的关系,发现32%的关联符合预期方向且统计显著,58%不存在关联关系,另有10%为与理论假设相悖的显著关联。阿塔纳索娃等对17篇具备因果推断效力的居住区食品环境实证研究进行了系统综述,结果显示:在低收入居住区,增加生鲜食品店的数量或密度能显著降低儿童的BMI,但这种影响在成人群体中并不显著。同时,非健康食品零售数量的增加会导致不同社会经济背景儿童的BMI上升;在成人群体中,这种影响则主要集中在中低密度居住区的女性和少数族裔人群。此外,美国与荷兰的研究表明,居住地快餐店暴露与高血压之间并未表现出显著的关联性,但这种暴露可能增加冠心病的发病率。

学校周边是学生食品环境暴露的重要组成部分,其与超重之间的关联仍存争议。一项基于英国全国儿童测量项目(National Child Measurement Programme)的研究表明,以学校为中心的800m路网缓冲区内的快餐店密度与学生BMI之间并无显著联系。另一项涉及中国8573名九年级学生的全国性研究亦未发现学校周边餐馆与学生超重之间的显著关联,但观察到学校附近存在餐馆可能与较低的BMI相关。然而,基于西安市1792名青少年的研究显示,学校周边10分钟步行范围内存在西式快餐与BMI具有正向的剂量反应关系。

针对成年人群,研究者检验了活动空间中的食品环境暴露对健康状况的预测能力。克斯滕斯等通过整合交通和健康调查数据,对5578名加拿大魁北克省居民的活动空间食品环境暴露进行了量化分析,并运用多层模型探究了居住地和活动空间食品环境暴露对超重的影响。研究发现,活动空间测度对男性居民超重的预测作用更为显著,而居住区暴露与女性居民超重的关联更为紧密。麦肯巴赫等基于1423名荷兰城市区域成年居民的问卷调查数据,计算了多项活动空间食品环境指标,发现活动地点1km范围内的快餐店平均数量和以活动时长为权重的快餐店总数均与居民BMI呈显著负相关。这说明在人口密集且健康食品供应丰富的高密度城市区域,快餐店数量可能并非预测居民BMI的合适指标。

关于食品环境对膳食行为和健康状况影响的实证研究发现较为混杂,这种不一致性可能源于研究设计和实施的多个层面。首先,不同时期、区域、文化背景和人口特征的样本可能对食品环境产生差异化的膳食结果响应。目前,居民食品环境与膳食结果的研究主要集中在西方发达国家,对亚洲国家和发展中国家城市区域的研究相对较少。其次,多数研究仅控制了人口社会经济特征等协变量,对时间贫困、经济贫困等非空间因素的作用以及膳食行为决策过程的关注不足。再次,不同的暴露测度方式可能导致相异的研究发现。总体来看,食品环境的活动空间指标、相对指标和感知指标与膳食结果变量的关联更符合理论预期,但这并不等同于研究结论的可信度更高。

近年来城市食品环境研究对时间维度愈加重视,展现了时空整合的发展趋势。在食品零售可达性度量方面,考虑时间制约与出行条件能够更精准地评估居民与食品零售店交互的潜力。威德纳等在基于路网的时空棱柱中,计算了美国辛辛那提市通勤者在给定时间预算条件下与超市的潜在交互时长,发现与从家出发进行食品采购相比,将食品采购纳入下班归家的出行链能够增加通勤者与超市的潜在交互时长。一项波兰华沙市的研究运用同样的方法,进一步分析了出行链类型、活动时长、出行时长和距市中心距离等因素对不同交通方式下超市潜在交互时长差异的影响。随着互联网地图、手机信令等新数据的日益丰富,食品零售时空可达性的大尺度研究具备了更为坚实的数据基础。陈碧宇等利用深圳市的手机定位数据,提取居民整日的潜在活动空间,并计算了可达食品服务设施的累计数量与活动时长。通过对比手机使用者和居住地静止用户的时空可达性,该研究发现,在考虑时间制约的情况下,服务设施匮乏区域的居民通过出行能显著提升其日常活动的可达性。未来研究可结合新技术与新数据,更精准地识别健康食品零售设施匮乏的地区,并更有效地评估居民与食品零售在时空维度上的交互潜力。

空间与非空间因素对膳食行为的交织影响尚需深入研究。首先,食品价格可负担性和时间压力是城市食品环境研究中需要优先考虑的非空间因素。西方国家城市的研究表明,居住在缺少可负担健康食品社区的贫困居民往往频繁消费价格较为低廉的快餐食品,导致热量摄入过多和蔬菜水果摄入不足。时间资源紧张的居民更倾向于放弃家内烹饪,进而增加预制食品和即食快餐的消费频次。此外,时间匮乏还可能加剧经济贫困对膳食摄入的负面影响。然而,现有研究尚未厘清食品环境在与时间、经济条件的交织中对膳食行为的影响。未来研究可关注食品环境与时间、经济等因素的交互效应和联合影响,以提出缓解经济和时间贫困居民健康膳食困境的空间策略。

其次,家庭分工、心理认知等因素可能影响城市食品环境对膳食行为的作用路径。研究者剖析了家庭层面的膳食活动,发现家庭食品采购者并非总是食品可达性最高的家庭成员,指出多样且动态的家庭分工可能影响个体对食品环境的行为响应。感知食品环境是客观食品环境影响膳食行为的潜在中介。个体通过感知和体验过程将客观存在的食品环境内化为感知的食品环境。感知食品环境中的食物获取机会构成了个体进行食品消费的决策选择集,并在能力、动机等因素的综合作用下形成食品行为决策并付诸实施。目前对于家庭成员互动和环境感知等因素在食品环境行为影响中的作用仍处于初步探索阶段,深入探究这一问题将有助于揭示食品环境影响膳食行为的内在机制。

横截面研究中报告的食品环境与膳食结果之间的关联并不能代表因果关系,需通过纵向研究建立食品环境行为健康效应的因果推断。尽管在现实世界中难以进行严格的随机对照实验,但可利用食品零售空间的变化来开展自然实验,为获得食品环境干预影响膳食行为与健康的证据提供了绝佳机会。以新开设生鲜食品店的自然实验为例,研究者应选择空间环境和人口构成特征相似的区域作为对照组,以尽量排除食品零售变化之外的环境和社会因素对食品环境干预效果检验的干扰。此外,还需确保对照组与新开设的食品零售店相距较远,以避免对照组的行为健康状况受到影响。在此基础上,研究者可通过双重差分模型等分析方法,比较新食品店开业前和开业一段时间(通常为一年)后受访者的膳食行为和健康指标,并据此建立食品环境影响膳食行为与健康的因果推断。

自然实验研究中尚未形成食品环境影响居民膳食的共识性结论。基于英国利兹市(Leeds)新开设超市的自然实验数据,瑞格利等观察到新超市开业后,居民的蔬菜、水果摄入量显著增加,这一增加在超市开设前膳食健康状况不佳的居民中更为明显。吉尔和鲁德金对上述数据进一步分析,发现住所邻近新超市和前往新超市采购食品的居民,其蔬果摄入量显著增加。这一现象表明,使用行为是空间干预产生膳食健康影响的关键中介,同时空间邻近性仍是促进生鲜零售使用的重要因素。然而,上述研究均未设置对照组,降低了将蔬果摄入增加归因于食品环境改变的可信度。为了弥补这一不足,研究者在美国匹兹堡(Pittsburgh)、费城和英国格拉斯哥(Glasgow)的3项研究中,选取了空间环境、人口构成相似的社区作为对照组,使得研究设计更为严谨。这些研究发现,相较于对照组,居住在新开设超市附近的居民(干预组)的能量和添加糖摄入显著减少,但蔬菜、水果摄入量的增加在统计上并未表现出显著性。此外,已有研究还探索了食品环境空间干预对居民感知食品环境、BMI和心理健康的影响。

网络平台食品配送服务的普及对城市食品零售空间和居民食品消费行为产生了深远影响,给理解食品环境及其膳食行为与健康影响带来了新的挑战。网络食品配送服务可能改变居民的食品可达性。即时配送类食品的可达性虽然仍受到配送空间范围的限制,但其侧重点已从居民的时空约束转变为配送方的交通条件和时间资源配置。因此,网络食品零售可达性的度量方式和结果有别于线下食品可达性。如何准确度量线上和线上线下整合的食品可达性,已成为研究者关注的焦点。

网络食品配送服务的空间布局及其对食品获取公平性的影响亦是值得探索的研究议题。一方面,外卖食品配送服务可能加剧社会经济弱势人群不健康饮食的负担。例如:在实体快餐店聚集的英格兰贫困社区,提供网络外卖配送服务的餐馆数量也相对较多。这意味着外卖配送服务可能进一步强化建成环境中的食品零售特征,使贫困社区居民置身于实体与网络快餐食品过剩的双重暴露之中。另一方面,生鲜等健康食品配送服务的使用者主要集中于受教育程度较高的中青年人群,网络平台配送对健康食品可达性的改善可能并未充分惠及低收入和老年人群。研究者可从健康食品可达性和膳食健康负担的社会空间分异出发,深入探究网络食品配送服务对健康公平的影响,并提出相应的改善策略。

本文综述了城市食品环境的测度方法以及食品环境对膳食行为与健康的影响。在测度方面,居住地食品环境测度存在可变空间面元和忽略居住区外食品环境的问题;活动空间指标提高了食品环境测量的准确度,却面临地理背景不确定性和选择性日常移动偏误的挑战。在膳食行为影响方面,居住地食品环境对果蔬摄入的预测性较弱,但对快餐消费的影响较为明确。与居住地食品环境相比,活动空间食品环境暴露与膳食结果的关系更符合预期。工作地食品环境对就业者膳食的影响不可忽视,而学校周边食品零售对青少年膳食摄入的影响较为混杂。在膳食健康影响方面,尽管居住地食品环境与BMI、肥胖和慢性疾病等健康状况之间的关系总体上缺乏一致性,但非健康食品店比例与超重的关联较为显著。活动空间食品环境与健康指标的关系虽然存在争议,但健康食品零售密度较高的活动空间可能对居住在劣势食品环境中居民的健康风险起到缓解作用。

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市食品环境对膳食行为与健康的影响——研究综述与展望【2024.5期优先看 · 主题】

规划问道

规划问道