戳这里查看本文精华版

【摘要】城市更新已成为澳门填海造地以外重要的空间拓展渠道。2013年以来,在产业转型和改善民生的目标驱动下,澳门城市更新经历了从“旧区重整”向“都市更新”的制度转型,反映了政府主导下的更新治理逻辑演化。研究首先分析了澳门城市更新的制度改良、治理逻辑和治理困境,进而以祐汉项目为例,评估城市更新制度对更新实施的影响。研究发现:澳门的城市更新面临多重掣肘,包括城市转型的资源约束,私有土地征收制度约束,城市风貌和开发管控约束,城市定位摇摆和规划缺位约束。政府监督,都市更新公司运作的治理模式体现了“权力下放—融资拓展—民生经济”的内在逻辑。建构中的城市更新制度并未化解私有产权意识固化、社会共识难以达成等深层次问题,空间规划管控和配套政策缺位阻碍了更新制度的实施成效。澳门城市更新需立足本土治理环境,提升多元合作的治理能力,逐步消除当前面临的多重约束。

引言

自1999年回归以来,澳门特别行政区人口随社会经济快速发展和外来投资的增加持续增长【根据《澳门特别行政区2023年统计年鉴》,澳门特区人口较10年前增长12.54%,人口年平均增长率为1.3%】,2023年城市人口密度已高达2.04万人/km²,对住房、产业和公共服务产生新的空间需求,以“填海”等增量模式扩张用地已无法满足城市发展需求,无法有效解决积压已久的住房供应、基础设施短缺和城市肌理杂乱等问题。此外,城市空间向氹仔和路环快速拓展,而澳门半岛楼宇老化现象严重,楼龄30年以上的楼宇数量占楼宇总量的48%【数据源自:澳门统计暨普查局统计地理资讯系统(https://www.dsec.gov.mo/gis/unidade/)】。老旧楼宇低劣的居住环境和卫生状况成为澳门推动城市更新的触发点。2013年以来,澳门城市更新经历了“旧区重整”向“都市更新”【《都市更新法律制度》咨询文件将“都市更新”定义为对城市既有规模、功能区划、空间布局与建筑分布进行整体检视,并结合城市未来发展的需要,实现土地有效利用,改善居住环境和城市风貌的空间再开发行为】的渐进性转变,呈现显著的政府主导特征。

近年来,澳门城市更新的研究主要集中于对更新实施的业主产权关系处理和促进城市更新公众参与的讨论。前者聚焦于产权私有引发的土地回收困境对旧城区保护和更新的阻碍,后者则关注协商式民主活动在城市更新中的应用和市民参与的优化对策。现有研究缺乏澳门政府主导下的城市更新治理分析,忽视了城市更新制度变革背后的治理逻辑对更新实施的影响。事实上,不同的社会经济背景下,政府、市场和社会力量会形成不同的“城市更新政体”。广州和香港的更新实践证实,政府对实施主体的赋权、实施资金构成、实施目标设定、更新规划对私有产权的作用都对更新实施效果产生影响。我国城市更新的实施始终处在动态的社会经济环境和渐进性的制度供给之中。城市语境(urban context,包括地方政策、空间环境、经济和社会动态、财政资源等)是影响城市更新治理模式的重要变量。理解澳门城市更新需深入剖析政府主导的治理结构,探究外部制度环境与内在治理机制之间的互馈关系。

研究旨在通过逻辑演绎和案例分析,探究2019年以来城市更新治理转型面临的现实困境和深层次成因。本文首先提出澳门城市更新面临的多重约束,进而从治理视角深入探讨城市更新治理转型的内在逻辑;接着以祐汉七栋楼群更新项目为例,解析制度改良对更新实施的影响,以及其中折射出的政策局限性;最终提出澳门城市更新制度优化的若干建议。

在土地资源高度稀缺、旧城区土地私有化和世界文化遗产保护的复杂背景下,澳门特区的城市更新始终未能形成强有力的制度供给与实施机制,更新工作因缺乏统筹而持续受阻。自2019年《澳门都市更新法律制度》(下称《都更法》)咨询文件明确“都市更新”理念以来,澳门特区城市更新仅立项3项(处于建设阶段的1项,处于谈判与筹划阶段的2项),更新工作处于各种制度和现实环境的“夹缝”中,具体包括以下四方面。

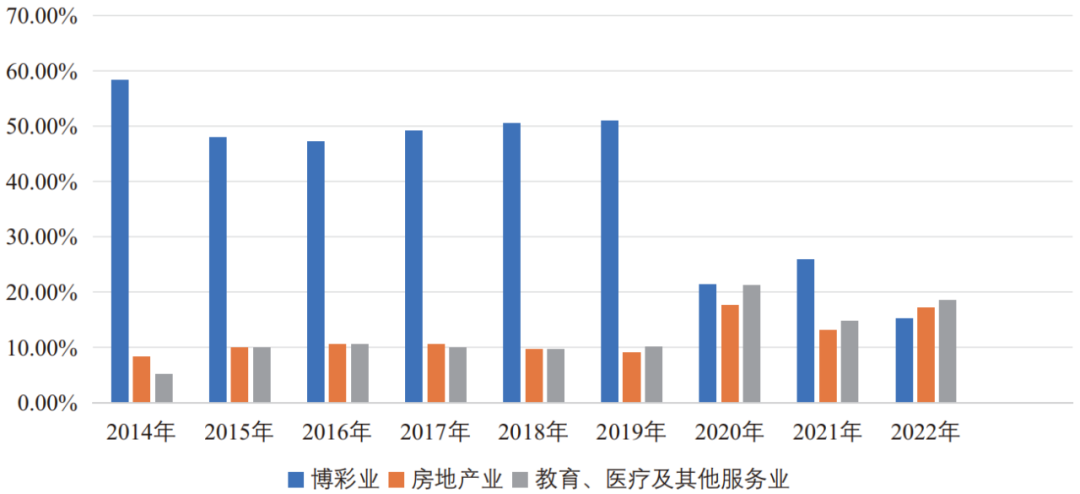

《澳门特别行政区城市总体规划(2020—2040)》(下称《澳门2040总规》)明确,至2040年规划建设用地面积约36.8km²(包括新城区),居住用地占比21.3%,2040年建设用地指标与2020年相比仅增加约2.0km²【根据澳门地籍局提供的 2020 年土地利用数据计算】,新增建设用地指标约束导致城市更新缺乏可以腾挪的空间,以平抑再开发带来的增量。此外,澳门回归以来,特区政府致力于促进经济和产业多元化。对博彩业的过度依赖导致澳门产业发展仍呈现博彩业“一家独大”的特点。2000年以后,博彩业运营产生的博彩税税收贡献占澳门财政收入的85%以上。然而,博彩业并未惠及城市其他产业发展,反而挤占了实体产业所需的用地资源以及中小企业的发展机会。2015年以来,银行业、不动产业务等新兴产业对写字楼的需求激增,但新增商务空间面临土地资源紧缺的掣肘。

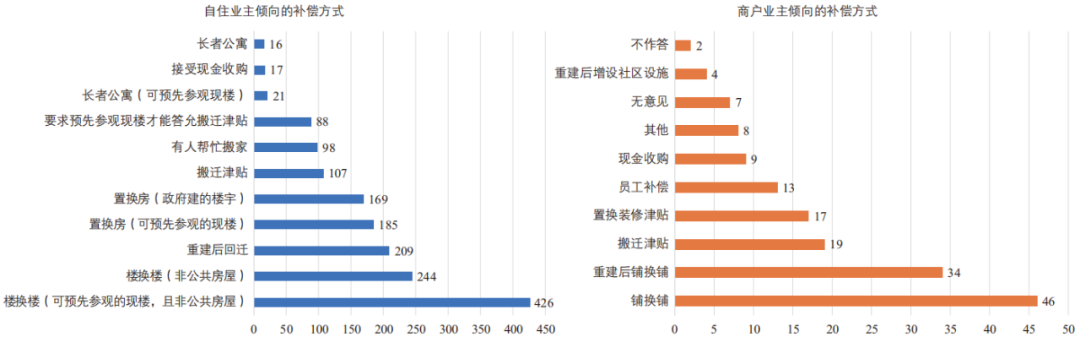

澳门特区高度私有的土地产权关系也是制约土地再开发的重要因素。截至2022年,澳门特区超过85%的住宅归私人所有【根据澳门地籍局统计数据中的土地面积数据计算】,且私有土地占澳门土地总面积的10%,主要分布在澳门半岛的旧城区内(图1)。澳门基本法规定,开发商启动楼宇重建工作应获得100%的业主支持,特区政府无权强制征收私有土地。政府征收私有土地的前提是“穷尽一切私法途径”和坚持“平等、公平和公正”的原则,这一规定保障了土地产权人很大的主动权。通常情况是无论提出多高的补偿金额,也很难使所有产权人满意,收购楼宇的业权比例难以达到规定的要求。高度碎片化的业权关系加剧了产权回收或协商的难度,使更新项目长期处于博弈状态,成为制约城市更新进程的主要因素。

2005年,澳门历史城区被正式列入《世界遗产名录》,核心区面积为0.16km²,缓冲区约1.07km²。在城市更新实施过程中,澳门历史城区及其缓冲区范围内的土地利用受到航空役权和文化遗产保护等多项法律法规的限制,通过增量开发实现更新受到景观管制、高度控制等各种空间管制的约束(图2)。历史城区保护要求与居民生活环境改善需求难以协调,产生城市治理决策上的冲突与矛盾。此外,历史城区及其缓冲区的任何更新和开发建设均需征求文化局意见,而规划部门意图加速历史城区范围内的土地整理与楼宇重建工作,以期通过商品房销售、商铺租赁等方式寻求土地收益。文化局在开发控制和城市管理方面的权力增加,制约了规划部门的土地开发进程;碎片化的业权关系和土地使用管制分割,无意中促成了旧城区被动状态下的保护,但也阻碍了旧城区的活化。

澳门回归后,特区政府曾经将发展旅游和博彩业作为振兴经济的策略,但博彩业的放开导致产业单一,本地实体经济发展受制。2003年《粤澳合作框架协议》的签署促使澳门经济转向适度多元化,拓宽了旅游产业链。在“一带一路”倡议和粤港澳大湾区发展背景下,特区政府试图进一步促进经济多元发展,提出建设世界旅游休闲中心。但事实上,旅游休闲中心的定位仍然依托博彩业。城市定位的摇摆导致澳门的城市空间发展缺乏长期战略导向,也缺乏空间治理经验。虽然城市更新作为重要的城市治理手段被特区政府所强调,但近年来公示的各类空间规划的内容均未与城市更新目标紧密结合,导致空间规划对更新实施的总体约束力不强,引导性不足。《澳门2040总规》提出了职住平衡、土地混合使用、工业活动整合和迁移分散、推动旧区活化等策略,明确了城市更新项目的开展范围和主导功能,但目前尚无相应的更新专项规划和空间政策配套出台。

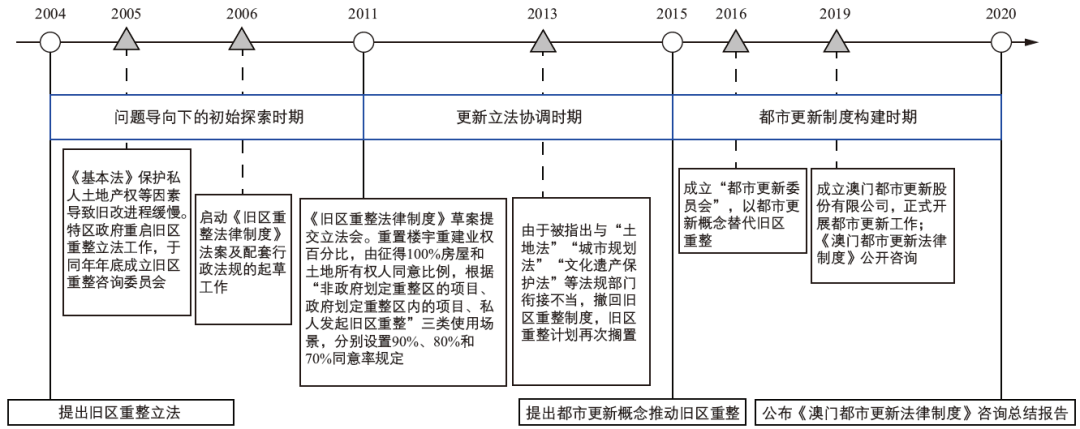

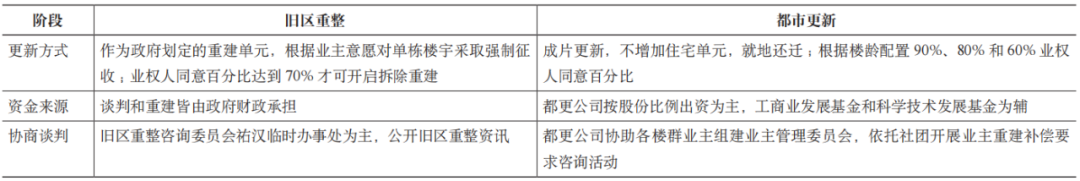

2011年特区政府推出《旧区重整法律制度》,开启了城市更新的制度化建设。旧区重整的目标是通过对老旧楼宇进行维修保养或拆除,提升居民居住水平,完善市政基础设施配套,具备“福利型”的特征。由于实施过程中该制度与其他法律之间衔接不畅,仅两年后便被撤回。在旧区重整阶段,仅祐汉第八街公共房屋项目立项,但因旧区重整咨询委员会撤销,该项目并未实施。2013年,特区政府着手围绕城市更新治理对象和治理内容重构旧区更新政策。2016年成立了都市更新委员会,作为咨询机关协助特区政府制定城市更新政策。2019年,特区政府设立的澳门都市更新股份有限公司(下称“都更公司”)取代了都市更新委员会,负责协调和推动一切与城市更新有关的活动。同年,特区政府发布了《都更法》咨询文件并完成咨询,正式进入立法阶段(图3)。至今,都更公司立项开展的3项更新项目中,真正属于就地重建更新的项目仅祐汉七栋楼群一项。

图3 澳门特区从“旧区重整”到“都市更新”的法律与政策演替过程

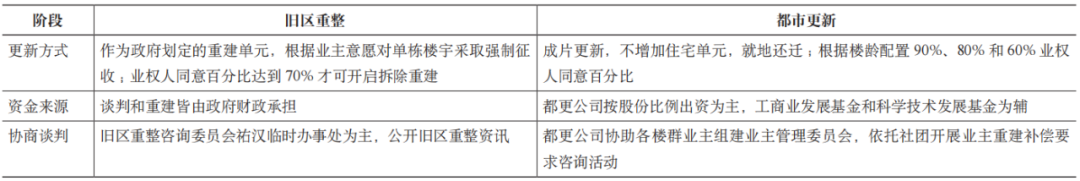

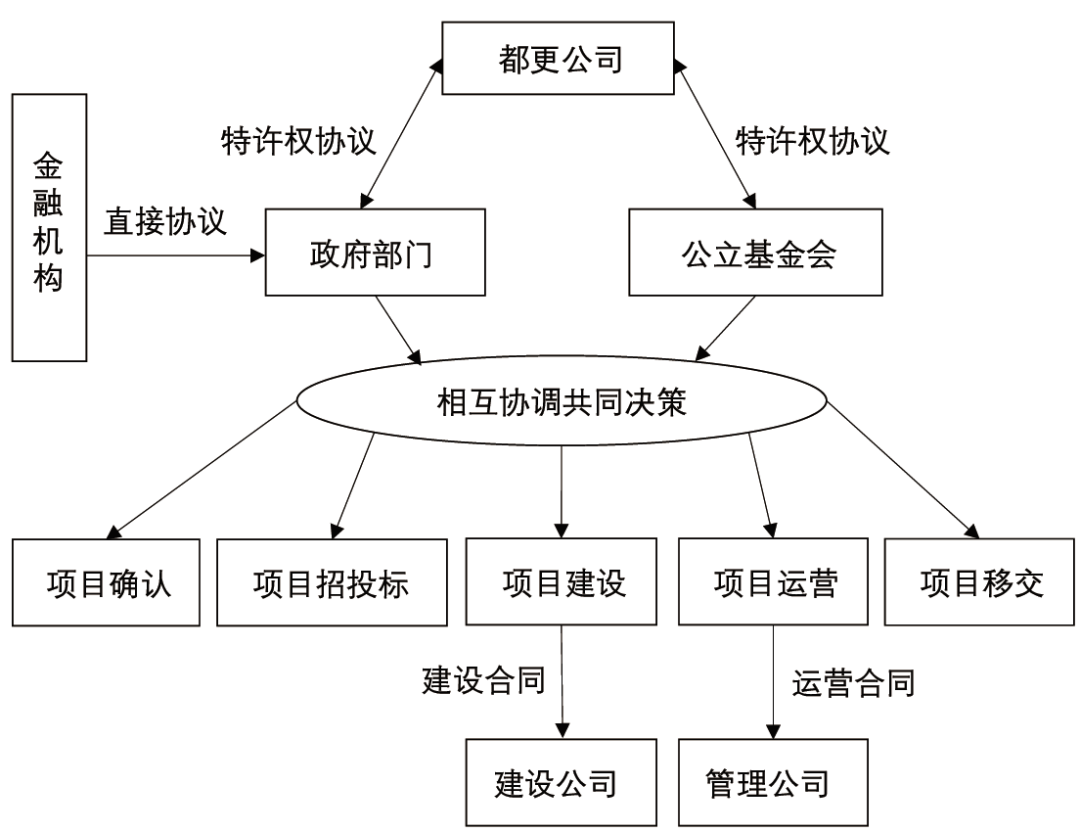

“旧区重整”向“都市更新”的迭代并非简单的概念更替,而是更深层次的城市更新目标转变与制度设计的纵深演化。从治理结构来看,“旧区重整”由政府主导统筹,设立了“旧区重整委员会”推进业主的拆迁补偿事宜;政府通过重整区域及单元定界的方式划定更新区域,以买卖合同及征购方式从土地原业主处获得开发权利。而“都市更新”强调政府权力下沉,通过与社会力量合作促进多元主体利益协商。治理结构转变为“政府监督,专业机构运作,社会组织参与”的多元共治模式(图4)。作为更新活动的实施与管理主体,都更公司积极吸纳市场运作机制,允许具有公权力的基金会(下称“公立基金会”【具有行政和财政自治权并拥有本身财产的公法人,即具有公权力的基金会组织。其职能主要为运用其资源,对促进特区经济发展的项目与活动予以资助】)参与都更公司的股权分配。都更公司亦可与公司、财团签订协议,进行组合出资。公司化运作模式促使具体的城市更新实施权力得到下放,特区政府逐渐从“运作者”向“监督者”转变。由于特区政府占有都更公司96%的股权,且特区公共行政工作人员可以通过临时定期委任方式在公司担任职务,在城市更新项目的实际运作中,特区政府仍拥有绝对的话语权。

图4 澳门特区城市更新“多元共治”的治理模式

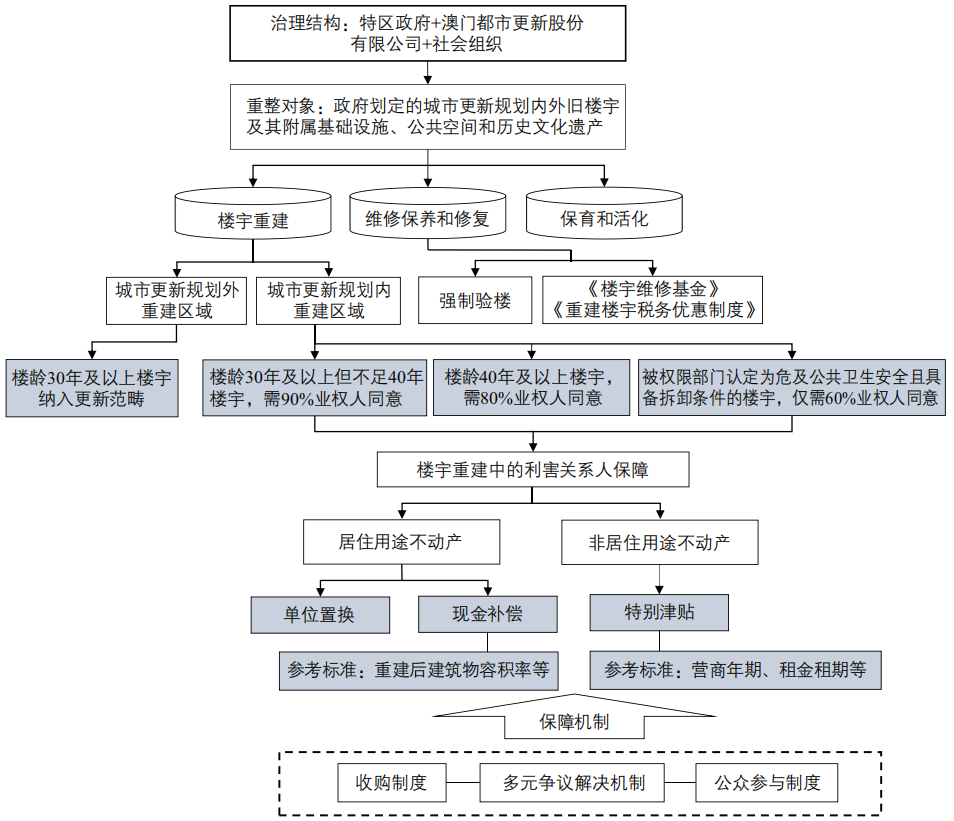

从实施模式来看,“旧区重整”在空间上将亟须再开发的区域划分为政府划定重整区与非政府划定重整区,但并未考虑不同更新项目实施模式对重整区划定的适应性。“都市更新”则基于“片区更新”的理念,划定了纳入城市更新范围的标准,区分了城市更新规划内的重建区域和规划外的重建区域;并将更新实施模式细化为楼宇重建、维修保养和修复、保育和活化三类,提升了更新实施的可操作性。私人实体可与都更公司合作或自行发起更新。从更新门槛来看,“旧区重整”项目启动条件的设定过于苛刻,具体表现为《旧区重整法律制度》以业权面积获取比例为启动标准,要求开发商须获得政府划定重整区内90%的楼宇业权面积方能开展更新活动。《都更法》则以楼龄为变量,创新设置了更新规划重建区域楼宇更新的业权人同意比例标准:楼龄30~40年的楼宇,须征得90%的业权人同意;楼龄大于40年的楼宇,80%的业权人同意即可。从更新权益保障来看,《都更法》提出了多种补偿措施以保障利害关系人的利益,包括暂住房和置换房供应、特别津贴诱导等;同时引入了收购制度和多元争议解决机制,为更新实施提供法律保障(图5)。

图5 《澳门都市更新法律制度》制度框架

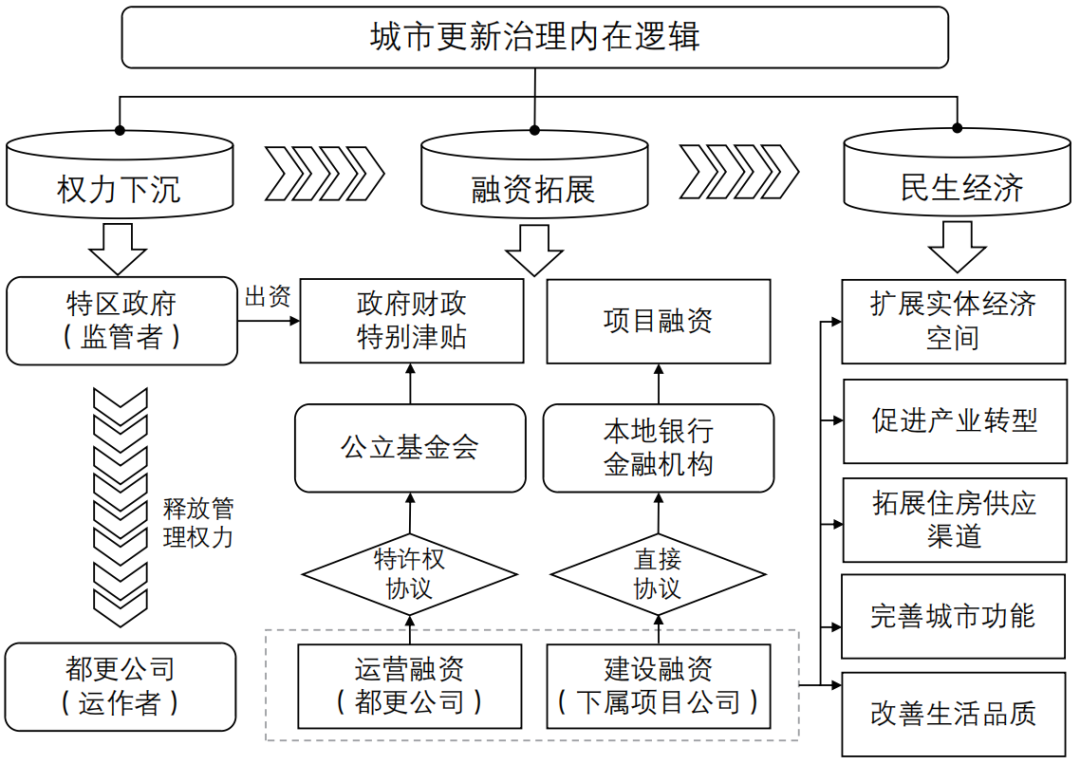

城市更新治理逻辑更替与城市发展中的权力逻辑、资本逻辑和民生逻辑密切相关。特区政府试图通过更新实施权力的下放,鼓励市场力量投资更新活动,通过城市更新促进产业结构转型并回应社会民生问题。“权力下放—融资拓展—民生经济”构成了城市更新治理转型的内在逻辑(图6)。

图6 澳门特区城市更新的治理逻辑与运作

特区政府通过将更新的实施统筹权力下放给都更公司,与都更公司建立了“监管—实施运作”的关系。为回应新冠疫情对社会民生带来的影响,特区政府通过管理权的下放,敦促都更公司通过“特许权协议”和“直接协议”的方式,分别与公共或私人实体开展合作,拓宽融资渠道,以缓解更新实施的财政压力。都更公司的运营费用主要来源于财政,根据特区财政局和都更公司的报表数据,都更公司运营费用的98%来自特区政府财政。城市更新项目的建设费用主要来源于融资,澳门本地银行和金融机构为都更公司下属的项目公司提供了较低的融资利率。

澳门城市更新的经济逻辑并非通过空间增容撬动项目实施并实现融资平衡,而是在更新中融合了促进特区产业转型、扩展实体经济空间、完善城市功能、改善居民生活品质等多重社会民生目标。其中,促进产业结构调整是澳门城市更新治理转变的重要动机。近年来,特区政府极力促进澳门产业的多元化发展,房地产业与教育、医疗等产业逐渐成为澳门新兴产业(图7)。城市更新承载着重建、盘活存量用地,为新兴产业发展腾挪空间的重任。产业转型需要充足和高素质的人口,特区政府希望通过建造置换房与长者公寓,拓宽澳门半岛住房供应渠道,改善房屋供给结构,避免人口外溢。都更公司作为特区政府全资拥有负责协调和推动与城市更新活动的执行实体,在更新主业之外同时承担着社会责任,例如澳门新街坊项目除了提供商品住宅还提供人才房和社区配套,建成后移交特区。特区政府亦希望借助社会资本加速建造暂住房(如P地段项目【是都更公司于澳门半岛黑沙环新填海区建设的暂住房项目,供祐汉七栋楼群的居民在更新过程中暂住。项目计划于2024年底竣工(https://www.mur.com.mo/project/lot_p】),以消除本岛居民对更新安置的疑虑。

图7 2014—2022年澳门特区第三产业中三类主要产业的产值占比图

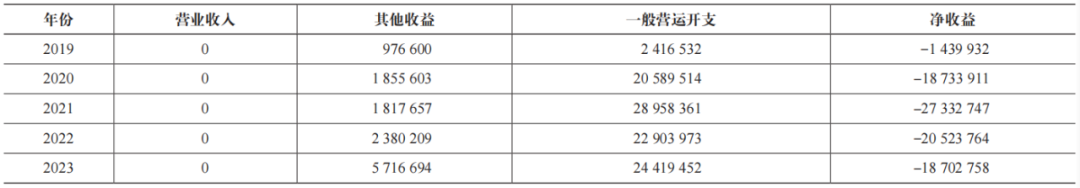

然而,城市更新仍存在外部资金依赖、制度不完善和规划缺位等问题。首先,私企仅具有更新融资和利益分红的权利,并不能作为统筹主体实施更新活动【参见澳门特别行政区第12/2019号行政法规《设立澳门都市更新股份有限公司》】,社会资本直接投资城市更新项目的路径被阻断,导致城市更新实施严重依赖政府财政。受新冠疫情影响,博彩业、旅游业税收大幅度下降,政府财政在极大压力下推行财政紧缩政策,已无力大规模推动更新项目的业权整合和地块重建,2021年以来尚无新的更新项目出现。其次,更新项目的实施资金主要来源于政府财政和银行融资,由于都更公司目前承担的P地段置换房项目、澳门新街坊项目的住宅售卖价格与对象均有限制,公司的收支平衡尚存在难度。2019—2023年,都更公司的财务都处于亏损状态,这在一定程度上束缚了其持续快速拓展更新业务的能力(表1)。再次,法律制度对业权人和更新实施主体的义务界定不清,特别是对高密度环境下城市更新活动对社会公共利益的贡献缺乏界定,亦缺乏对相邻地段更新项目土地用途管制的必要引导,更新存在个体利益与公共利益失衡的隐患。最后,城市更新法律制度对制定更新规划并具体划定相关的更新区并无明确要求,未对规划编制主体、目标与内容等作出规定。澳门尚无总体层面的城市更新专项规划为片区层面的更新提供指引。总体而言,《都更法》体现了一种包容的更新政策导向,强调了对利害关系人的保障,鼓励拓宽更新融资渠道,但对更新活动的规划管控和公共利益还原要求尚显不足;更新制度尚未出台细则关注更新项目本身的融资平衡问题,也没有提出私有业权下的反公地困局解决方案,更新项目的运作模式尚处在实践探索之中,这些都对都更公司的持续运营带来挑战。

表1 澳门都市更新股份有限公司2019—2023年财务收支情况(单位:澳门元)

注:其他收益包括政府出资和基金会提供的各种津贴和利息。

3 澳门城市更新制度的实施效果——以祐汉七栋楼群更新为例

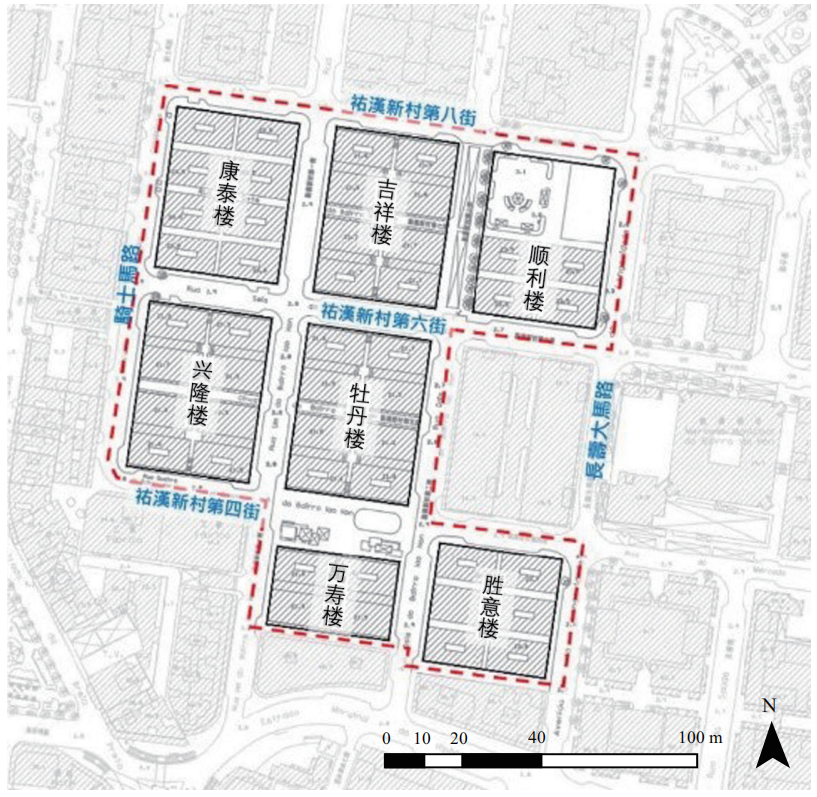

祐汉七栋楼群是黑沙环区建成的首个大型屋邨。1970年代初,该地块由祐汉置业(澳门)有限公司收购并计划开发屋邨,至1970年代末建成7组6~7层高的楼宇群,共46栋、2780个单位,分批发展成祐汉新村(图8)。祐汉七栋楼群更新项目(以下简称“祐汉项目”)经历了“旧区重整”与“都市更新”两个时期,可充分检验城市更新治理转变对更新实施的影响。

图8 祐汉七栋楼群项目范围及各楼名称

至2006年,祐汉新村楼龄已近40年,楼宇内外部结构损坏严重(图9),特区政府决定主导祐汉新村的旧区重整项目,并经由旧区重整咨询委员会(旧咨委)开展祐汉居民问卷调查。结果表明,祐汉七栋楼群的业权绝大部分为多位业主共同所有,且住房为外来劳工租住。58.2%的受访者希望该区采取“重建”形式进行重整,但仍有23.6%的业主对是否支持重整摇摆不定。

图9 祐汉七栋楼群现状(左:外景,右:内景)

祐汉项目于2009年清拆了顺利楼的224个单元,并新建公园供原业主使用,旧区重整活动得到热烈反响。特区政府同步设立了旧区重整咨询委员会祐汉临时办事处,积极开展居民座谈活动以收集居民旧区重整要求,协助居民掌握旧区重整信息。但是,2013年旧咨委被撤销,在缺乏旧区重整需求反馈平台的情况下,其他楼宇业主无法实时获取旧区重整资讯,对于重建工作存在疑虑,因此业权人同意比例一直未能达到项目重建要求。此后,祐汉项目进入长时间的停滞阶段。

2020年,都更公司又委托社会机构对祐汉2428个居住单元和128个工商业等非住宅单元展开了入户调研,此时生活于楼群内的业主已降至三成,约四成半为租户,平均每个居住单元内的居民达5.3名;91%的自住业主支持重建,部分商户仍在观望。都更公司发挥主导作用,细化了更新准入门槛,引入公立基金会,拓宽资金来源(表2)。祐汉项目的推进出现了以下几个变化。一是更新实施方式从单栋楼宇改造向成片更新转变,利于实现政府对更新项目时间、效益和成本管理的最佳效果。都更公司陆续以面谈形式与业主洽谈重建方案,决定实施不收购业权、不增加住宅户数和居住人口密度的存量优化模式,并基于楼宇实际情况和业主态度考虑楼群的重建顺序。二是引入社会组织协助解决利害关系人的纠纷。例如民间社团“民众建澳联盟黑沙环服务处”积极参与业权人拆迁补偿取向调查工作,为业权人科普城市更新方面的法律知识,提升了公众参与的在地性。三是提升更新项目的实施可操作性。都更公司在填海区P地段建设暂住房供祐汉业权人临时居住,打消了业权人关于更新期间无房可住的顾虑;在片区规划的还迁区内,特区政府还设置了天桥连廊串联裙楼商场、商业步行街等,意图通过加大人流量为商铺的招租工作带来便利,以此形成持续的商铺租赁收益。祐汉项目长达10余年的更新历程表明政府主导的更新实施成效与实施主体的统筹力度、更新政策的连续性、财政资金的持续投入密切相关。

表2 祐汉项目在“旧区重整”与“都市更新”两阶段的更新模式比较

受制于现有法律法规,祐汉项目未提出具体的利害关系人协调平台构建路径;部分业权人未能清晰了解自住单位的产权归属;由于缺乏征购标准的引导,业权人无法判断拆迁补偿收益能否平衡失去业权后的经济价值。通过祐汉项目,可以窥见澳门城市更新仍然面临的制度性约束与实施障碍。

一是城市更新尚缺乏稳固可靠的更新资讯交流渠道,短期内未能解决私有业权的确权难问题。征收私有土地或房产面临与被征收人协商补偿金额的反复博弈,最终往往无果而终。都更公司的调查数据显示,业权问题是决定重建进度的重要因素,涉及受访者的法律知识、家庭状况、财产分配等因素【参见“‘祐汉七栋楼群’调研报告公布”(https://www.gov.mo/zh-hans/news/336821/)】。因部分业主去世、离异或房屋租赁等因素所产生的业权分支,导致更新范围内部分住户不知晓自身单位的业权归属。如祐汉项目约5%的业主单元存在业权分配问题,这部分业主成为利害关系人利益纠纷协调的主要对象。

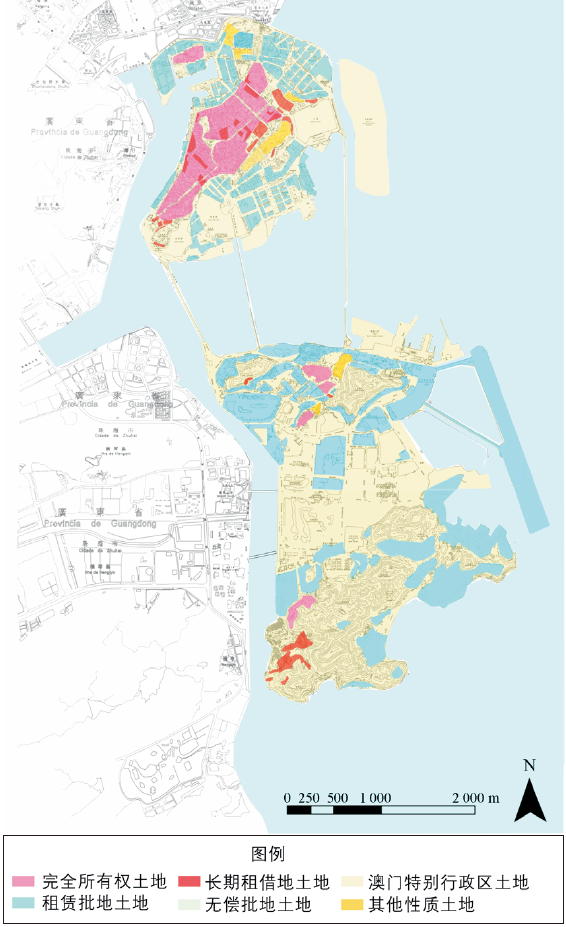

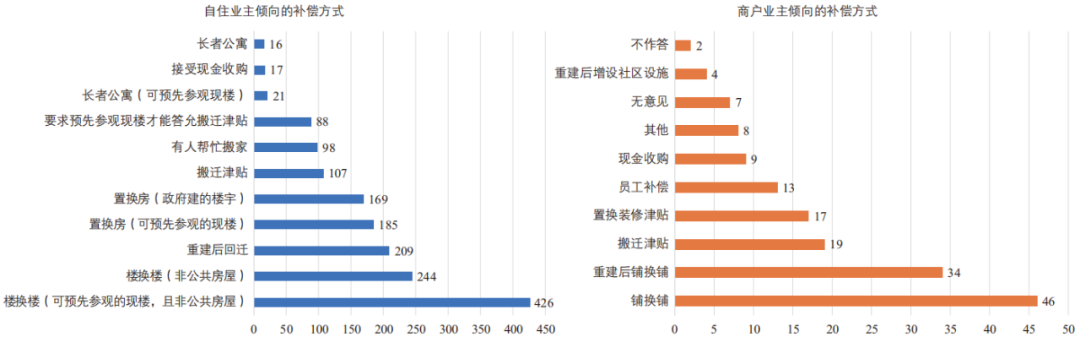

二是业主拆迁补偿要求分散,达成共识难,协商交易成本高昂。祐汉项目中,超过60%的自住业主希望以单位置换(楼换楼)的形式完成拆迁前补偿,前提是都更公司提供可供参观的现楼作为拆迁补偿标准的重要参考;另有部分业主倾向置换房或重建后回迁。自住业主和商户业主倾向的补偿方式存在显著差异,加大了更新实施补偿的协商难度(图10)。2020年至今,祐汉项目仅与约55%的业主达成协议,都更公司仍在努力通过各种方式与剩余业主沟通以整合业权。

图10 自住业主和商户业主各自倾向的补偿方式

三是社会组织参与更新协调缺乏政府赋权和政策支持,导致其作用发挥有限。由于祐汉项目处于长期拖延的状态,自住业主对都更公司不够信赖。超过60%的自住业主希望自行解决拆迁补偿纠纷,约20%的自住业主乐于向亲戚或社工咨询拆迁补偿,政府并非咨询的首选对象(图11)。社会组织虽然在协商谈判和组织动员方面发挥了积极作用,使业主在城市更新中具有一定的能动性,但这些组织大多为工会、基金会和居民组织,并非专业性组织,无法完全解决产权纠纷问题。由于缺乏细化政策的支持,社会组织在城市更新中无法更大程度地发挥“黏合剂”的作用。

图11 自住业主咨询拆迁补偿合理性的首选对象

《都更法》颁布以来,澳门特区政府将更新实施的统筹权下放给都更公司,试图通过引入社会资金为财政减压,细化更新门槛和纳入标准,对业权人提供多种补偿与保障等策略来推动更新的市场化运作,以实现政府管制型更新治理向市场化治理的转型。“权力下放—融资拓展—民生经济”构成了其更新治理转型的内在逻辑。然而,澳门的土地私有产权结构和对博彩业的产业依赖阻碍了城市更新实施的市场化机制运作。演进中的《都更法》仍存在不够细化和配套政策缺位的遗憾,缺乏保障产权主体权益和维护社会公共利益的统筹考量。澳门城市更新面临的私有产权碎化、历史保护与更新的空间矛盾、更新空间腾挪约束等短时间内尚未得到解决,城市更新仍然依赖于银行和金融机构的融资。

澳门的城市更新在政府主导的大框架下,亟须进一步提升多元合作的治理能力,以及对更新利益重构的统筹。首先,应建立实质性的公私合作更新治理机制,允许具有更新实施经验、资金能力和社会责任的市场化企业作为独立的更新统筹主体,降低更新实施对财政的过度依赖。特区政府可借鉴上海经验,建立更新统筹主体遴选机制,都更公司会同职能部门针对具体更新项目设置更新统筹主体遴选“综合约定”,包括资产规模和负债率、年度主体信用评级、更新项目操盘经验等。其次,通过更新配套政策加强更新制度对业权人和更新实施主体的权责利界定。譬如借鉴广州和深圳的经验,通过颁布城市更新办法、更新规划指南等政府规章,明确更新活动对公共服务设施配套、社会住房、土地和公共空间的贡献,在规章基础上进一步建立土地再开发的利益协商规则。建议以城市更新区规划为平台,尝试将碎片化的多宗更新项目统筹连片考虑,探索多地块、小地块的成片更新机制,从而完善地区整体功能,提升土地开发绩效,预留公共产品。例如可引入“托管共建”等方式,将多个权利主体合并为单一主体来主导更新实施。再次,厘定社会组织参与城市更新的职能及权责范围。都更公司可积极培育业主管理委员会,委派专业人士帮助社会组织开展都更专业培训与交流,提升其在更新协商中的“上传下达”作用。最后,拓宽更新资金来源端口,探索更新项目的市场化融资方式;通过发行债券、设立更新投资基金、推出适用于城市更新的金融产品等方式筹集资金。未来,澳门需在土地法、城市规划法、文化遗产保护法和公用征收法等法律框架下,探索出一条符合本地社会产业发展规律的有机更新路径。UPI

作者:姚之浩,博士,苏州科技大学建筑与城市规划学院,副教授,硕士生导师。yaozhihao_1984@163.com

黄梓卫(通信作者),澳门城市大学创新设计学院,博士研究生。U21092120016@cityu.mo

城市形态与气候韧性的关联性实证研究——以澳门的雨洪事件为例

委托—代理关系视角下的香港城市更新治理结构研究

香港基层公共服务设施供给机制的演变、特征和启示

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 夹缝中前行——澳门特区城市更新的治理演进与实施困境【2024.5期】

规划问道

规划问道