近年来,西方国家的交通规划理念从传统的解决交通拥堵问题,逐渐转变为将交通出行视为一种生活态度的代表,规划的目标也借此从快速、准确、低廉地保障居民日常活动出行,转变为考虑出行过程中居民的舒适度和身心健康程度,使其享受出行的过程。这种规划理念是建立在发达国家一定的经济基础之上,旨在进一步提高当地居民的生活水平和生活质量。

本文通过研究“微交通”的出行理念和“微交通”城市的设计细节,探索国内城市交通规划过程中可汲取的经验。

微交通的提出及出行理念

2016年左右,“微交通”这一术语和相关理念出现,并逐渐在业界和学界传播。国际交通论坛(International Transport Forum, ITF)将“微交通”定义为:使用者个人驾驶小型、轻便、最大速度不超过45km/h,一般行驶速度不大于30km/h出行。

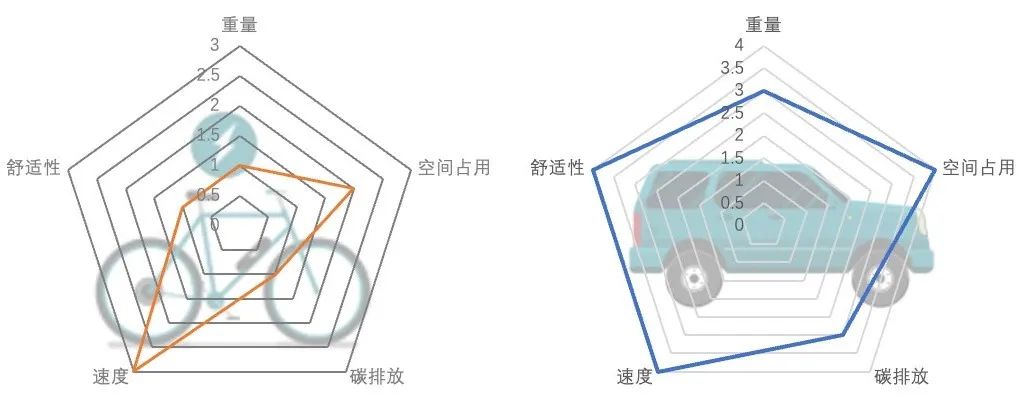

微交通工具与机动车的对比

图源:copenhagenize index官网

“微交通”工具在科技加持下,相较于步行和传统的自行车更快、更省力、更舒适,相较于私家汽车则更轻便灵活、占用道路空间更少、尾气和噪音排放更低。

“微交通”作为一种高效便捷且绿色环保的出行方式,能够很好地补充城市综合交通中短途的出行部分,并且十分契合西方发达国家追求“绿色健康出行”的规划理念。因此,“微交通”的研究者和倡导者都将其视为解决城市“最后一公里”出行、交通拥堵问题、温室气体排放等问题的解决方案。

在骑行友好城市的基础上,“微交通”的出行理念更容易展开实施。瑞士苏黎世联邦理工的研究团队提出E-Bike City的设计理念,大胆地对城市交通进行大手笔的重新设计,以机动化的公交出行为主要载体,大幅优化“微交通”的通行环境,打造“微交通”城市。

E-Bike City的设计愿景

苏黎世是瑞士最大的城市,也是该国金融、文化和交通中心。作为全球化的大都市,苏黎世以其高质量生活和完善的公共交通系统而著称。

苏黎世公共交通系统以有轨电车和轻轨为主,普通公交为辅,其88%的道路空间是围绕机动车出行来进行配置和分配,其中六分之一被路内停车所占据。

苏黎世现有街道仅5.5%的空间是为自行车服务,导致很多路段骑行者不得不与机动车共享路权,从而使这部分出行存在潜在风险,甚至部分路段并不适合骑行。

苏黎世联邦理工学院的研究人员积极参与苏黎世城市发展和规划,在交通和可持续发展领域提供了大量的科学和技术支持。面对私家车出行方式占据道路交通主体地位的现状,研究人员认为这是有失偏颇的,道路资源作为公共资源,其分配应该公平公正公开。

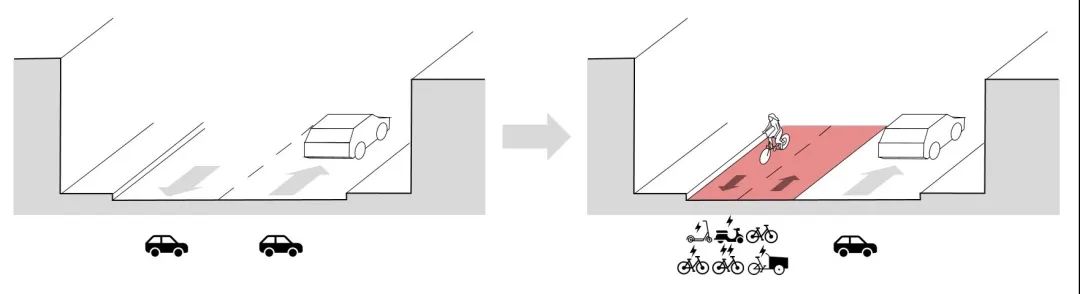

研究人员大胆提出E-Bike City的城市规划理念,该理念以更健康、更安全、更环保的生活品质为目标,以公交优先为基础,在保证机动车基本出行可达性条件下,将50%的道路空间从停放和行驶的汽车中腾出,重新分配给使用自行车、电动自行车、货运自行车、电动滑板车或其他占用空间较小的微交通工具出行者,旨在创建一个更加公平的道路空间。这不仅有利于环境,也有助于更健康的生活方式。

E-Bike City的路权转变模式

图源:E-Bike City项目官网

E-Bike City的改造方案

图源:E-Bike City项目官网

车道空间的重新分配使多达31%的道路空间都将用于“微交通”出行,更宽广的微交通基础设施将允许以不同速度行驶的微交通用户间安全地超车,有助于减少后者间的冲突,使“微交通”出行更具吸引力。研究人员预计,微交通用户平均每天使用里程将从2.1公里增加到9.2公里,“微交通”出行比例从仅占17%增加到49%。

E-Bike City的街区效果图

图源:E-Bike City项目官网

机动车出行比例的降低,一方面让“微交通”出行更安全,另一方面,亦能有效改善空气质量,降低道路噪音,改善公共空间,让交通系统更具可持续性。随着越来越多的家庭放弃拥有小汽车,道路路内停车空间的重新分配也会更倾向于设置更多的树木、草地、灌木丛和鲜花等绿化设施,提升整体宜居性。

E-Bike City的设计原则及细节

◆ 设计原则

在E-Bike City中,对道路空间进行重构,将每条街道的一半将改造为安全、舒适的“微交通”基础设施,另一半的道路空间通过单行道网络,为机动车提供基本通行,旨在减少穿过社区的机动车交通,营造安全、宁静的本地社区空间。同时,延续现今的“公交优先”规划理念,并通过出行需求预测,建立需求响应式公交,满足不使用“微交通”居民的出行需求。对机动车网络和微交通网络整体布局进行优化,设置按需分配的动态道路,实现各种出行方式的动态平衡。

◆ 道路空间重构

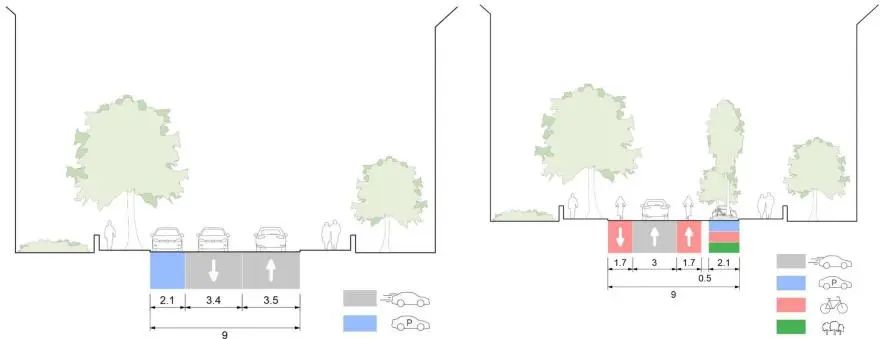

改造前后的道路断面

图源:E-Bike City项目官网

对微交通车道涂装红色标识道路,通过鲜艳的色彩增加城市生动性。道路增加树木、花卉和其他绿化,改善出行体验,提升生物多样性、气候适应能力和整体宜居性。

改造前后的道路效果图

图源:E-Bike City项目官网

改造后的道路效果图

图源:E-Bike City项目官网

目前,交叉口的道路空间分配是为实现汽车在高速下的高效流动设置,骑行者需要与快速移动的汽车共享这些空间,这使得骑行穿越交叉口既不舒服也不安全,对新手或偶尔骑行者,儿童、老人以及拖拽孩子或珍贵货物的骑行者来说尤其如此。

E-Bike City对交叉口空间进行重构,将机动车道进行物理隔离,减少机动车道的宽度和转弯半径,会降低机动车在路口的行驶速度,从而提高“微交通”出行的安全性。设置更宽的步行道和独立骑行道,慢行出行者将会有更多的道路空间,横穿道路的距离也会缩短,穿越交叉路口的节奏会更加顺畅。

改造前后的交叉口效果图

图源:E-Bike City项目官网

改造后的交叉口效果图

图源:E-Bike City项目官网

荷兰乌特勒支交叉口

图源:E-Bike City项目官网

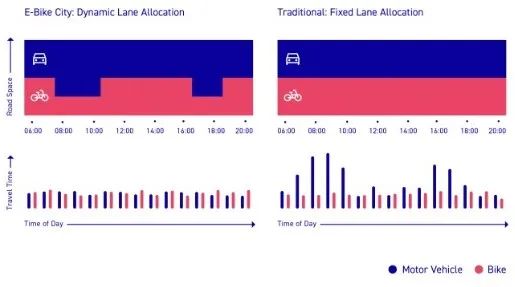

E-Bike City对道路空间在不同时段进行动态分配,以降低道路拥堵的概率。在早晚高峰期间,结合潮汐交通情况,预测不同出行方式的交通量,对机动车道和微交通车道进行动态调整分配。这样的智能策略可保证私家车、公交车以及“微交通”方式,在给定的时间段内各自以最高的效率运行。

不同时间按需分配的道路

图源:E-Bike City项目官网

按需分配道路与传统道路的车辆通行时间对比

图源:E-Bike City项目官网

◆ 需求响应式公共交通

对于部分无法转向使用微交通工具的人——即使是那些已经转向的人——仍然可以使用优质的公共交通。

E-Bike City配备了灵活且响应迅速的公共交通系统,由于机动车使用比例降低,公共交通系统的运营速度会更快,服务和舒适性也会更高。大部分有轨电车和公交专用道可依旧沿用现有设置,在专属车道无法设置的区域,公交车将与其他机动车共用车道。

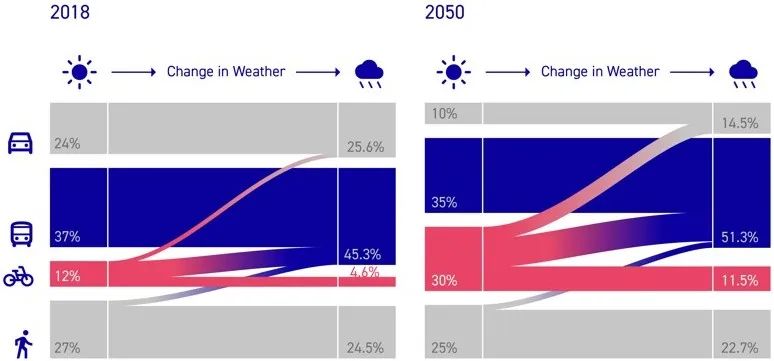

此外,还需考虑季节和气候变换的影响,雨雪天的出行方式通常会从骑行转为公交,从而导致公交载客量增大以及上下车的延迟。在考虑未来公共交通规划时,将结合天气数据与出行者的出行模式,以求最大限度地匹配环境变化时对不同出行方式的需求,利用更可靠的预测模型和新的工具保障公交柔性管理运营,在雨雪天气时增加公共交通服务供给,更好地满足高峰小时的出行需求。

不同天气情况下的出行方式转变

图源:E-Bike City项目官网

根据活动链模型预测,在天气良好的状态下,2050年私家车的出行方式将由2018年的24%减低到10%,而自行车的总出行比例将从12%增加至30%;雨雪天气时,微交通方式以公共交通为主要替代方案,后者从35%提高到51.3%,而私家车出行在未来将降至现状一半的比例,交通拥堵问题得到极大的改善。

不同天气下各出行方式比例的转变

图源:E-Bike City项目官网

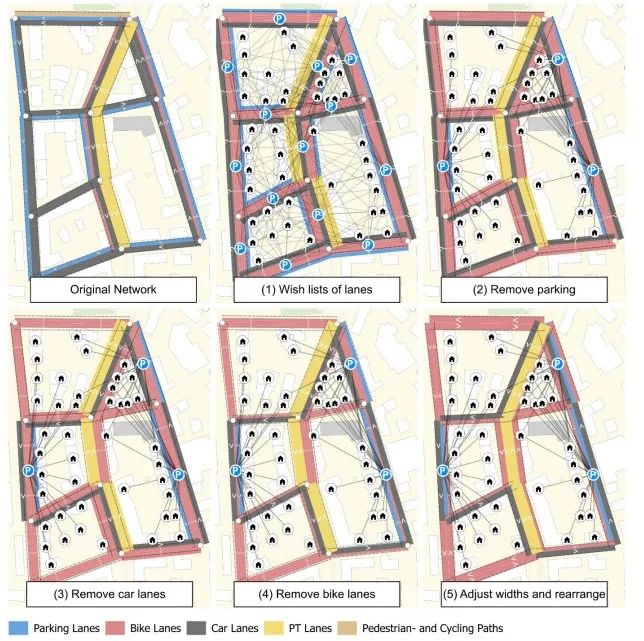

◆ 交通网络组织优化

在规划设计时,确保每栋建筑机动车的可达性,包括出租车、网约车、短时停车或接送等其他交通服务,为行动受限的居民、紧急服务、建筑或大宗物件运输等提供便利。对于城市重要路径和重要节点,仍需要保持合适的通行能力,寻找“机动化出行方式”与“微交通出行方式”的均衡点。

道路网络设计步骤

图源:资料①

改造前后的道路网络

图源:E-Bike City项目官网

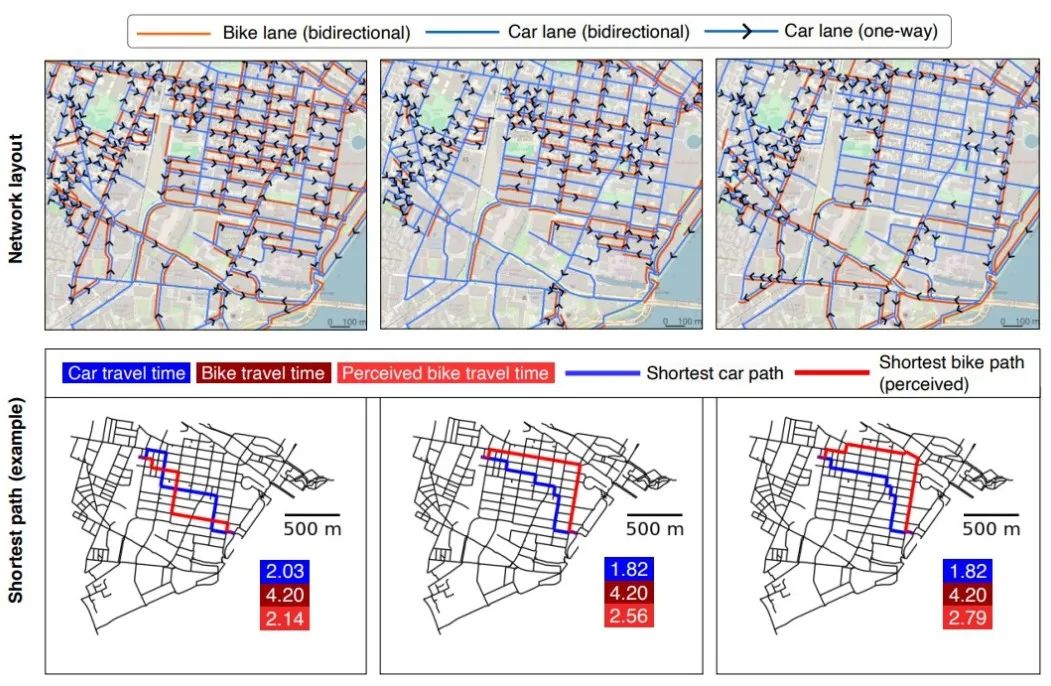

未来规划从更高层面对“微交通方式”与“机动车出行方式”间的道路空间进行优化分配,找寻二者间的均衡点,使得大多数出行者的感知时间和出行时间最小化。在此过程中,还需综合考虑注入安全、景观绿化、噪音和排放等因素。

不同道路网络设计方案下各出行方式最短路径对比

图源:资料②

对中国城市交通规划的启示

尽管E-Bike City这一理念在发达国家和地区正在萌芽状态,主张将交通出行作为日常生活的一部分,出行过程中,以提高舒适性并兼顾健身锻炼的观念,将道路资源和交通设施逐渐向公共交通与“微交通”方式转移。

我国人口众多,交通网络更多服务于经济发展和人们的基本出行需求,因此将大量交通资源倾向于“微交通”在短期内不现实,但其通过重新优先考虑电动自行车等微交通工具,旨在解决现代城市面临的交通和环境问题,有很多规划理念和规划经验仍值得我们借鉴参考。

“微交通”螺旋发展,“双碳”目标实现新途径。汽车的普及带来了交通拥堵、空气污染和生活质量下降等问题,有限的城市空间已无法承受日益增长的交通流量。距离“双碳”目标中2030年前要力争实现“碳达峰”的时间已十分接近,E-Bike City不仅呼应了过去自行车时代的环保和便捷特性,还融合了现代科技和可持续发展的需求,展现出对更绿色、更健康城市生活的追求,标志着城市交通规划及出行方式夹持新理念及最新科技的一个螺旋式发展,是实现“双碳”目标的新途径。

“以车为本”向“以人为本”的规划理念转变。当今很多城市在交通规划过程中,汽车的地位远高于非机动车,汽车的通行环境是综合性空间规划的重要考虑因素;而非机动车往往和步行归为慢行交通,仅做交通专项规划。然而,交通出行不仅只有汽车出行,道路资源作为一种公共资源,应面向全体出行者。在保障城市核心路段机动车高可达性的基础上,可规划慢行路网全覆盖,满足各种出行方式居民的出行诉求。

明确道路路权分区,营造安全出行环境。机动车和非机动车混行,非机动车和行人混行,路内停车隔断非机动车道,都严重影响慢行交通环境,并带来大量的交通安全隐患。在道路交通设计中,通过喷涂颜色鲜艳的非机动车道涂装和标线,设置“机非隔离带”,明确各交通方式行驶区域,保障“微交通”和步行者的路权,为多种交通方式出行者提供更公平、更安全的道路权益。

需求响应式动态交通,应对多样交通挑战。面对道路交通拥堵、道路利用率低等交通管理中的常见问题,根据出行需求的潮汐变化,按需动态分配道路空间,优化机动车单行路网,提高城市道路利用率。面对恶劣天气时,结合天气数据与出行者出行模式,预测不同天气条件下的城市交通需求变化情况,设计响应式的公共交通,提升城市交通韧性。

资料来源:

① Ballo L, Axhausen K W, Raubal M. Designing an E-Bike City: An automated process for network-wide multimodal road space reallocation.

②Wiedemann, N., Nöbel, C., Martin, H., Ballo, L., and Raubal, M, Bike network planning in limited urban space.

供稿|城市交通科学研究院

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):拥抱E-Bike City:瑞士苏黎世城市微交通的经验借鉴|海外观察

规划问道

规划问道