《文艺研究》2018年第1期

乾隆皇帝的“纪念碑”

《大禹治水图》玉山研究

(下)

徐胭胭

3

《大禹治水图》玉山虽动用数千玉工耗时六年才得以完成,不过它的归属毋庸置疑是乾隆皇帝。不仅归属权为其私人所有,观看的权利亦是如此。换句话说,或许我们可以认为,这座玉山就是皇帝的私人“纪念碑”。

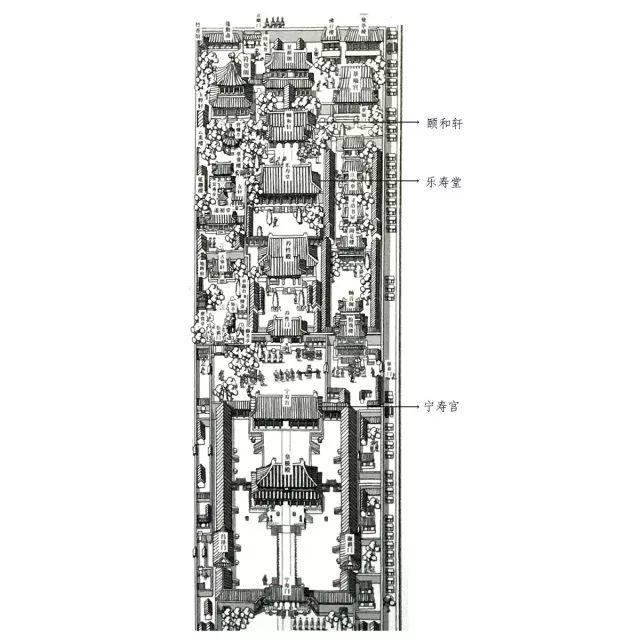

玉山巨大的体量决定了其移动的难度,因此陈设的位置一定是要提前规划好的。事实上,从乾隆五十三年正月二十五日玉山坐落在乐寿堂之后,便再也没有被移动过。就玉山的安设位置,造办处官员兢兢业业用了五天时间选出四个地点供皇帝挑选,分别为乾清宫西暖阁、宁寿宫东暖阁、乐寿堂、颐和轩西次间。首先,虽然玉山体量巨大,但四处位置全部为室内,确定了其“私人”性质;然后,从具体地点看,内廷官员们选择出的四处位置,皇帝的个人色彩十分浓厚。虽然宽泛而言整个紫禁城都为皇帝一人所有,但各个宫殿的功能有所不同。乾清宫为当政皇帝日常起居的寝宫,而宁寿宫、乐寿堂、颐和轩都属于宁寿宫建筑群,是太上皇宫殿的一部分,即弘历退位之后的居所。

图08/乐寿堂位置示意图

弘历最后的选择为乐寿堂,即太上皇宫殿群中轴线上由南向北的第四座宫殿。这一选择综合了多重因素的考虑。王子林在讨论宁寿宫建筑群的特点时总结说,宁寿宫建筑群同样有一条中轴线,与紫禁城中轴线平行,其中建筑的数量和体量仅次于紫禁城中轴线。中轴线无疑是政治权力的标志,中轴线上建筑的前后位置也代表着前堂后寝的关系,即相对的“公共”与“私人”空间。官员们给出的后三处选择中,宁寿宫靠南,乐寿堂居中,颐和轩靠北。位置上,弘历选择的乐寿堂是前与后之间较为“模糊”的一个建筑。

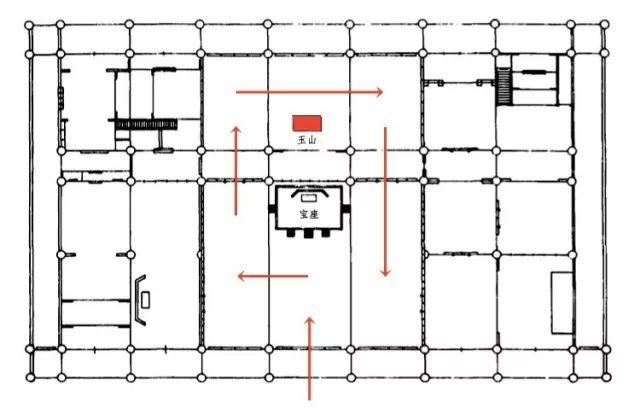

从单体建筑看,乐寿堂规模十分壮观。面阔七间,进深三间,周围廊,单檐黄琉璃瓦歇山顶,坐落在1.1米高的汉白玉须弥座台基上。构造形式为十三檩大木歇山造,是紫禁城中进深仅次于太和殿、奉先殿的大型殿宇。其内部结构分三部分:中央三间通天大厅和东、西两翼仙楼。中央大厅南部为宝座间,宝座间正中设地平、宝座、屏风。《大禹治水图》玉山安放的位置正好落在宝座间的背后,形成一个皇帝在前而背靠玉山的对应关系,同时,间隔宝座与玉山的木雕屏风做成镂空的形制,视线上的穿透性增加了两者的联系。观看顺序上,左进右出常规路线正好与玉山图像的叙述顺序相一致,从其右侧、正面、左侧依序绕观一周,以玉山背后皇帝的题记为结束。

图09/乐寿堂一层平面及观看路径示意图

这个观看过程决定了不可能同时有许多人参加观赏。相较于小型玉山子把玩的个人特质,《大禹治水图》玉山是大型玉雕,具有纪念碑的体量与性质。但其坐落于建筑天花之下,具体位置又是宝座之后的北向,相对于前半部宝座间的正式空间,这一位置的私人性便十分突出。可以说,在玉山落成之后的乾隆朝,得以看到玉山的人都是经过选择的。同时,虽然在题跋中弘历宣称制作玉山的目的是为了敬禹神,但造办处官员给出的其中一个放置选项———宁寿宫却没有被他采纳,而这个地点才是该建筑群中担负祭祀神的功能的殿堂。弘历《宁寿宫铭》补记称:

盛京大政殿后曰清宁宫,祖宗时祀神之所,祭毕,召王公大臣进内食祭肉。国初定鼎燕京,则于乾清宫后殿坤宁宫行祀神礼,一如清宁宫之制,至今仍循旧章。余将来归政时,自当移坤宁宫所奉之神位、神竿于宁寿宫,仍依现在祀神之礼。

按此,如果弘历的目的真是为了敬禹神,为何不选在具有祭神功能的宁寿宫?事实上,细究玉山上弘历的题跋可知,作为纪念碑的玉山所“表彰”的对象是私人性的,进一步说即弘历本人,“禹”只是他用来颂扬自己的一个符号。

题跋起始即说“神禹敷土定九州”。禹的功绩其实是他确定了疆域,治理水患之事即为实现“定九州”这一目的。其后文字洋洋洒洒考证禹治水的具体地点,传统观点认为是在甘肃境内的积石关,此地乃河源。弘历说这是“古人限于疆域的拘墟耳食之论”,即限于疆域而误定的地点。积石关是中国境内黄河的首段,却不是真正的河源。据其考证,昆仑才是万古不易的河源,至积石而入中国,流入中国的地段被称为“黄河”。同时,弘历还引《吴越春秋》记载,禹曾经“徊昆仑,察六扈”。在他看来,禹疏通积石的河道意在寻找昆仑,同时他也意识到禹寻找昆仑的事迹太过遥远,难有定论,于是又转而说汉代张骞出使西域是受汉武帝“穷河源”的旨意,而“河所出曰昆仑”。在总计一千八百余字的题记中,弘历用七百字在考证黄河的源头及禹、汉武帝寻访昆仑的事迹。层层铺垫后,弘历终于显出了他所真实想表达的东西。他考证《汉书·张骞传》“天子使穷河源,其山多玉石,采来”,汉武帝命张骞出使西域是为了访昆仑,寻访昆仑是因为山上多玉石,其真实用意是得到玉石。至此,玉山出现,前文的层层铺垫终于得出结果。

昆仑在今回部中,诸水皆东注蒲昌海,即盐泽水。入地伏流,至青海始出,则天池诸水皆是。汉书谓河有两源,一出葱岭,一出于阗。于阗即今之和阗,实产玉也。正与此合。此玉采自密勒塔山。密勒塔者,回语谓枪也,接和阗南境诸山。

如前述,《大禹治水图》玉山的玉料即来自于阗的昆仑山中,这里是中国的河源,是自禹始历代有雄心壮志的帝王要去寻觅的地方,这里的美玉则是无数帝王垂涎的珍宝。

昆仑产玉千古美,兹得密勒塔巨材,昆仑宛延干所迤。其高七尺博三尺,卓立如峰之峛崺。

而现在,弘历不仅获得美玉,还是巨材。更为重要的是,这块巨石是以上贡的方式得到的,因此,不仅是运到京城的这块美玉属于他,其所来自的地域———于阗、河源昆仑,亦都归属他的版图。此时,玉不仅仅只是一件美物,更被指代疆域。

予筹办西师,决机定策,克集大勋。自底定后,三十余年以來,抚绥安辑,整饬怀柔,无不备至。所以新疆各部之人,安乐爱戴,效顺输忱。一家臣仆,每岁春秋采玉。供役受赏,踊跃子来,绝无劳怨之状。获此巨珍,以传古王圣迹。非耳目华嚣之玩可比也。

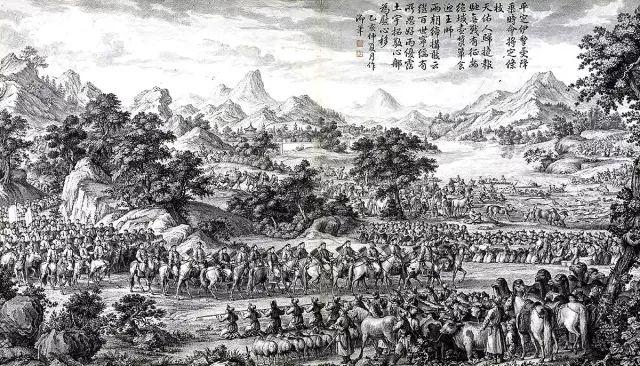

弘历在此所说,是他三十余年前平定准部回部叛乱、收复回疆、改称新疆的战绩。这是其统治生涯中首屈一指的大事,他对此得意不已。乾隆二十四年(1759)西师定功,当年即在紫光阁“勒有功之臣像及战图”。之后几乎每几年就要命人以各种艺术创作形式纪念这一伟业。养心殿前殿宝座后的书法屏风为乾隆二十五年(1760)御笔,首句即“西师归振旅”;陈设在养心殿高座之上的一对青玉葵式盘也指向这一功绩,玉盘直径皆逾尺(35厘米左右),一为乾隆二十八年(1763)新疆进献的旧器所改,另一个是次年收复和阗六城所缴贡玉所制,两盘配成一对,盘心皆刻御笔题记,记述的言辞中显示出志得意满的心态。乾隆二十九年(1764),弘历又命清宫内的传教士郎世宁、王致诚、艾启蒙、安德义起稿绘图,次年命丁观鹏等人用宣纸依原稿作着色画,亲自题序题诗十六幅,画成《平定准噶尔回部得胜图》。序中自述,该图绘出“攻坚斫锐斩将搴旗”的场景,今见图则如亲临“指挥诸将士于折冲御悔之际”,最后又云:“天眷于无穷,凛月盈于有,承遑敢自诩坐谋伐恭,濯而忘兢业哉!”原图稿完成后送至法国雕刻铜版,历时十三年之久制得铜版画两百套赏赐王公大臣,以弘扬自己开疆辟土的功绩。

到晚年,弘历将平生战绩总结为“十全武功”,乾隆五十七年(1792)时御笔行楷书《十全记》以总结自己的战绩,即:“平准噶尔为二,定回部为一,扫金川为二,靖台湾为一,降缅甸、安南各一,即今二次受廓尔喀降,合为十。”原本装册,制作拓本一册,又钩刻于重华宫漱芳斋之壁。如前所述,同样的题材用不同的媒材表现,是弘历常用的手法,也可见他对纳新疆入版图的骄傲之情,至晚年时时回忆。同时,无论是《平定准噶尔回部得胜图》还是《十全记》都有多套复制本,前者的版画是直接发放给王公大臣观看,后者所在的重华宫漱芳斋,中有戏台,是弘历休息及宴会的场所之一,可以聚集王公大臣共同观看。也就是说,他不能独自回忆往昔荣耀,而是要众人共同赞颂。

图10/《平定准噶尔回部得胜图》之《平定伊犁受降》

重新回到《大禹治水图》玉山的题跋,弘历考证时提到了《禹贡》和胡渭的《禹贡锥指》。前者开篇为“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”,后者综各家之言,指出《禹贡》的核心是禹自治水之后,乃定贡赋,而贡赋是国家政治体制确定的根本(“实典之体也”)。所以,如果说对禹而言治水是为了确定疆域,进而划分九州的行政区域,再确定贡赋,形成中央和地方、君和臣的体制制度,禹最大的功绩并不仅在治水,那么,弘历对《大禹治水图》如此迷恋,自然也不会单纯限于这一“事件”本身。

事实上,在《大禹治水图》玉山制作的整个过程中,弘历提及该作品时所用名称均为“大禹开山”,无论名字还是最后玉山呈现出的“山”的形态,如之前提及,水都只是其中的点缀,山才是重点。而禹开山———定九州———制贡赋,这一系列开创性行为是为弘历所迷恋的,犹如“开山”时山石激荡的场面,也使他联想到收复新疆所系于心的场面,令其心潮澎湃,仿佛身临其境。正如有学者所指出的弘历性格,“他的品味不是模仿别人,而是超越别人、优于别人”,因此,如果说他真的崇拜禹并敬仰他,也是因为透过“开山”与“开辟疆土”的联结,而想成为史册中的另一个“神”。

因此,在题跋的末尾,弘历有一个宣告:

因即免其每岁春贡之玉,着为令典,以示体恤。后之人思艰图易,抚驭有方,征求勿事,慎守旅獒之训,以凝承大宝,庶不负予制器垂裕之深衷耳。

禹是贡赋制度的开创者,而弘历成为新疆地区贡玉的终结者。由此,我们就可以理解,为什么乾隆朝之后再无大型玉山。《大禹治水图》玉山不仅是最大的玉山,也是最后一座大型玉山。大型玉山的终点和弘历政治生涯的终点在乐寿堂重合。

4

中国“碑”的使用历史悠久,但“纪念碑”一词来自西方,纪念碑最基本的概念是“公共性”,不论罗马凯旋门、林肯公园纪念碑,或众多的各种形式的英雄纪念碑等等,大多具有公共空间和大尺寸的属性及特点,体现了传统上依据尺寸、质地、形状和地点对纪念碑形制的理解。但在中国则有另一个传统,即具有纪念碑性质的器物。巫鸿阐述过中国“重器”所具有的“纪念碑性”,重点不在实际的尺寸和形状,而是其背后的含义如何能透过特定的形式在特定的场合呈现给“观众”,如“九鼎”,大多存在于传说中,却丝毫不影响它的重要性。对《大禹治水图》玉山而言,它的尺寸、形态无疑是具有纪念碑特点的,以玉为碑虽然罕见,但同样符合金石不朽的观念。

《大禹治水图》玉山容易使人产生疑虑的或在于其“公共性”:它有一定数量的“观众”,但“观众”却是有明确指向的一群人。实际上,它的纪念性意义并不受限于其有限的“公共性”,而是表现在它如何能于特定观者的观看过程中,揭示弘历寄予“大禹治水”的政治意义。不同版本的《大禹治水图》都指向了玉山的特殊性。在制作玉山的过程中,曾经存在过蜡样和木样两个摹本,玉山制作完成后,同样制作精细的木样被安置在圆明园的“澹泊宁静”宫殿,这是弘历非常喜欢的一处寝宫。无疑,《大禹治水图》木样不但提示了玉山的存在,更保存了玉山制作的过程。乾隆五十三年的刻丝本《大禹治水图》更直接复制记录了玉山的纪念碑性。其上有两方印鉴,为“重华宫宝”和“重华宫鉴藏宝”,表明它在制作完成后被悬挂在重华宫内。关于重华宫在弘历晚年性质的改变可以参考乾隆六十年(1795)颁发的一道谕旨:

重华宫是朕藩邸旧居,特为崇奉,势必扃闭清严,转使岁时锡庆之地无复燕锈之乐,何如仍循其旧,俾世世子孙行庆联情,为吉祥福地之为愈乎!现在重华宫陈设大柜一对,乃孝贤皇后嘉礼时妆奁。其东首顶柜尊藏皇祖所赐物件,西首顶柜之东尊藏皇考所赐物件,其西尊藏圣母皇太后所赐物件,两顶柜下所贮皆朕潜邸常用服物,后世子孙随时检视,手泽、口泽存焉,用以笃慕永思、常怀继述。是则孝之大者,正不在多,为崇奉,以致蹈礼,烦则乱之,戒也。着将此旨敬录二通,一存贮重华宫,一存贮上书房,用昭世守。

作为弘历阿哥时在宫内的旧居,他晚年将其改为一个小型的“纪念馆”,里面陈设的都是先祖及弘历本人的旧物,规定平时不开放,仅在固定节庆供后世子孙追忆先祖。而《大禹治水图》的刻丝本就悬挂在内,《大禹治水图》玉山的题跋也逐字逐句绣在画面上,因此刻丝本《大禹治水图》不但见证了玉山的重要性,更再次体现了制作玉山的动机。

玉山上弘历的题跋明确考虑到了将来观看这座玉山的观众,“慎哉长言示奕祀,召伯训当熟读尔”一句,即为告诫后世子孙的话语。因此,玉山的观众不仅为当时的部分王公大臣,还有弘历的后代。实际上,他的目的也确实达到了。刻丝本上有一方“嘉庆御览之宝”,表明继承者嘉庆确实仔细阅读了来自父亲的遗宝,并且也遵照旨意,登基之后多次声明停止贡玉。

从平面图像转换成立体的器物,不止是三维的山势令人动容,由玉山的体量彰显弘历的至伟功绩,玉这一材质本身也充满着政治性,从新疆而来的贡玉,雕凿成山,令人体认新疆的山区及其收复不易。玉山中描述“开山”的艰难,不难与弘历自述的开辟疆土相比拟,而此二者也成为玉匠们(“玉人”)共费六年光阴才雕凿而成这件事实背后的隐喻。

对于玉山的设计,弘历在题跋中说到,他命玉人制作此山:“宛见劬劳崇伯子(即大禹),免收执斧同众工,诚感神明助力亹,高山以奠及大川,曰椎、曰析、曰剔酾,功垂万古德万古,为鱼谁弗钦仰视。”皇帝为玉山的内容定调,玉匠按其意也“椎”“析”“剔酾”这块“巨材”。从《大禹治水图》玉山的角度看,禹居中指挥调度开凿大山,但就制作的角度而言,皇帝则任其位,指示玉人该如何开凿玉石成山,也就如同他在《平定准噶尔回部得胜图》中所提示的:见图如同亲临边境,指挥将士开疆辟土。

在为《大禹治水图》玉山择地安置时,造办处提出的四个地点大多在“暖阁”“次间”“稍间”,仅乐寿堂选项是在明间的后侧。该处通高6.2米,给予连底座高达2.84米的玉山一个适当的观看场地。但更为重要的是位于前侧宝座之后相对应的位置,玉山中的大禹成为宝座上乾隆皇帝的第二个角色,随着由宝座间的左面进入后侧玉山的空间,首先必须仰视玉山右侧上方持杖戴冠的禹,顺序而下,随着开山的动势转向正面。并非仅是玉山之大震撼人,而是观看匠人一斧一凿的细节,领着观者进入大禹开山与弘历开拓疆土间的“通感”之境,玉山之巨大(犹如开疆辟土的功绩)才“为鱼谁弗钦仰视”。或许唯有皇帝自己站在它的面前面对玉山中的大禹,才能统合山内、山外的两个角色,也只有从这个角度才能充分理解《大禹治水图》玉山之为“私人性”纪念碑的“纪念碑性”。

全文完,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

徐胭胭,中央美术学院人文学院博士、清华大学美术学院博士后,现任湖南工业大学包装设计学院教师。

相关链接:

美术遗产

规划问道

规划问道