【摘要】“碳达峰、碳中和”战略下,碳排放的定量化研究成为各领域的重要趋势和技术难点。空间规划作为重要的公共政策工具,长期以来主要侧重于低碳相关的原则指引和定性要求,缺少对空间政策效果的碳定量评价。日本低碳城市建设规划围绕城市结构、交通、能源和绿地等减排增汇的关键领域,搭建了“目标—策略—指标”的整体框架,创新性地提出基于低碳策略的对应碳核算方法,将空间规划对低碳城市建设的贡献定量化,为国内空间规划中低碳策略的碳定量方法提供了探索的方向。

2021年10月,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(下称《工作意见》)发布,要求将碳达峰、碳中和(下称“双碳”)目标要求全面融入国土空间规划,并从构建有利于“双碳”目标的国土空间开发保护新格局,强化国土空间规划和用途管控等方面对国土空间规划体系建设提出了新使命和新要求。

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)2014年第五次综合报告,基于空间规划和高效基础设施供应的减缓策略能够避免高碳排模式。因此,空间规划作为促进城市低碳发展的有效工具,被全球众多城市和地区政府纳入施策体系。新时期我国国土空间规划充分重视城市绿色低碳发展理念,但主要以定性要求和策略导向为主,如何量化评估空间规划对减碳排、增碳汇的作用还有待探索。本文通过介绍日本低碳城市建设规划的经验,以期为空间规划领域的碳定量探索提供有益参考。

2020年10月,日本宣布到2050年实现碳中和。作为深受气候变化影响的国家,日本很早就开始了积极应对,1998年制定的《地球变暖对策推进法》(地球温暖化対策推進法)是世界上首部应对气候变化的法律,也是国家、地方政府、企业和公众共同应对全球变暖的对策框架。在法律指导下,环境省和地方城市分别编制“地球变暖对策规划”(地球温暖化対策計画),提出国家层面和各地的温室气体削减目标和相应举措。

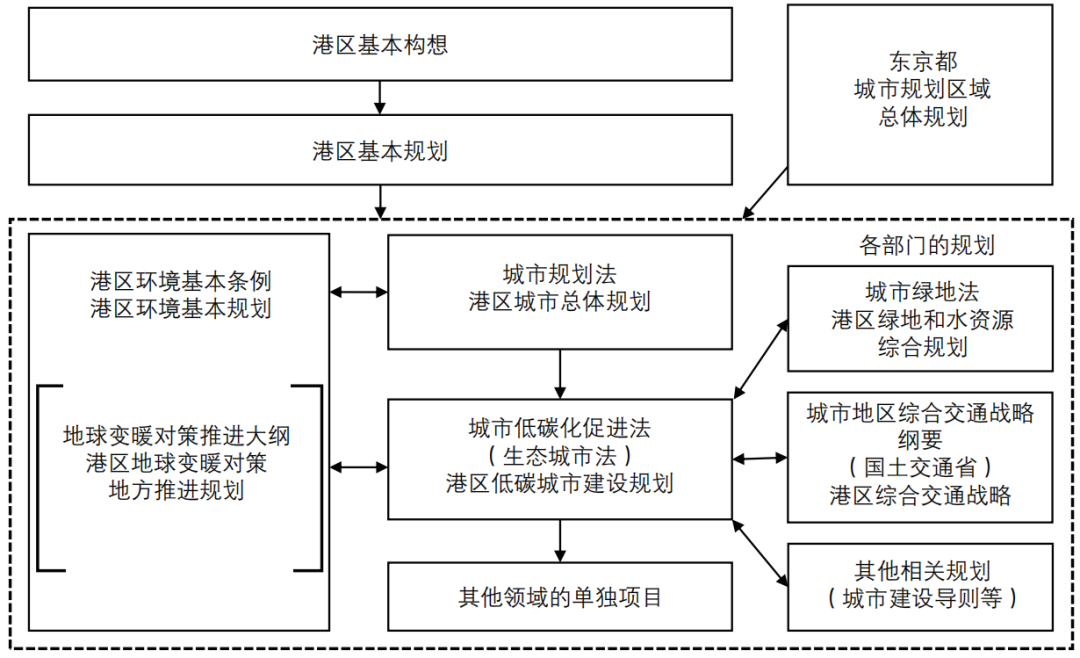

在减缓气候变化、促进温室气体减排的背景下,为了建设低碳循环型社会,推进可持续、充满活力的国土规划。国土交通省于2012年9月发布《低碳城市促进法(简称生态城市法)》(都市の低炭素化の促進に関する法律[略称エコまち法])。依据法律,国土交通省分别在2012年和2013年发布了《低碳城市建设规划编制手册》(低炭素まちづくり計画作成マニュアル)和《低碳城市建设规划实践手册》(低炭素まちづくり実践ハンドブック)。在手册【此处与下文中的“手册”是对上述两本手册的统称】的指导下,已有东京都港区、千叶县柏市等26个城市或地区编制了低碳城市规划并推进具体行动的实施。

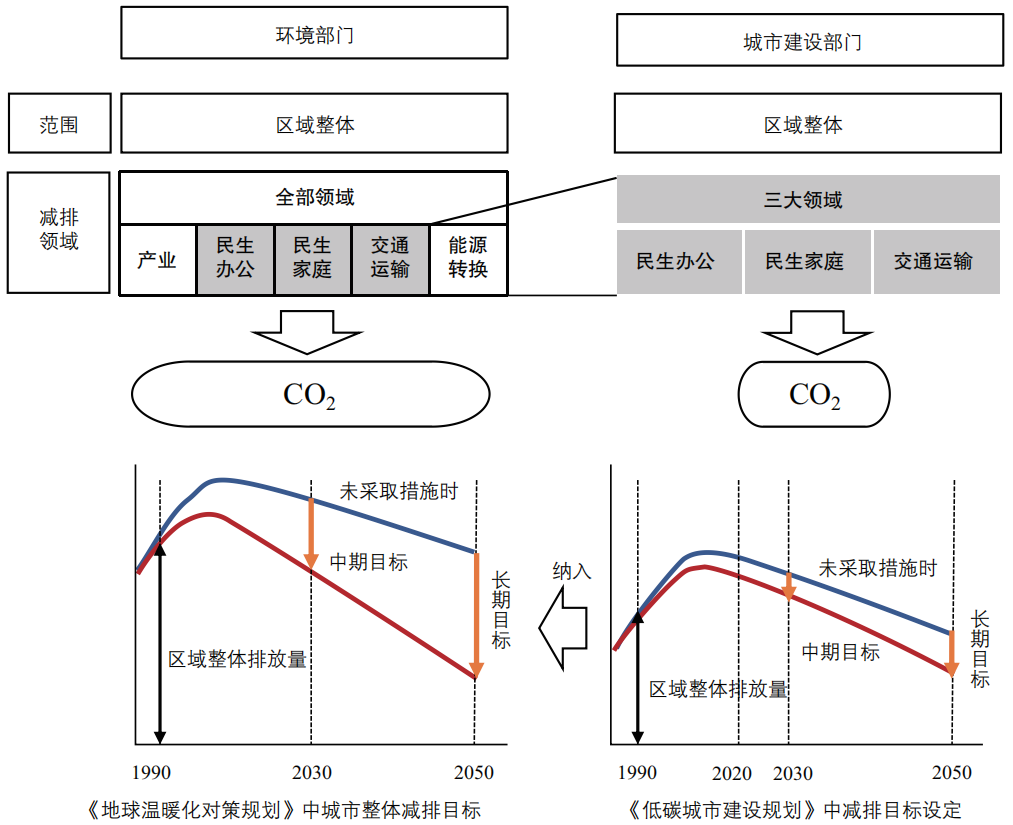

日本环境省是应对气候变化的主管部门,其负责编制的《地球变暖对策规划》是碳减排领域的顶层规划;地方环境部门制定各地的对策规划,重点明确城市全社会减排的总目标和各领域的行动对策。在此背景下,国土交通省需要在整体框架下更好地发挥空间规划减碳排、增碳汇的积极作用,将空间规划的策略和减排目标纳入全社会减排的对策规划。

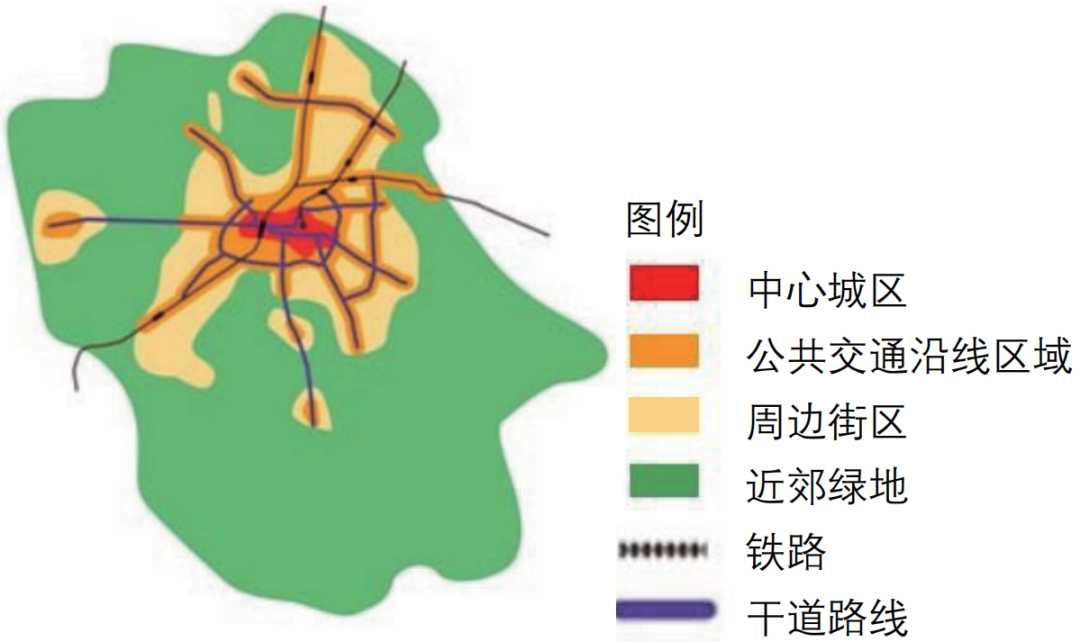

以东京都2021年发布的《港区低碳城市建设规划》(港区低炭素まちづくり計画)为例,该规划是城市总体规划的下位规划,是应对气候变化的专项规划。它一方面要与《港区地球变暖对策规划》做好衔接,明确规划年的减排目标和主要对策;另一方面要与城市绿地、交通等与空间减排增汇密切相关的专项规划进行衔接,明晰各专项领域的具体行动策略。在此基础上,制定低碳城市建设规划的空间策略,并进一步指导具体领域的项目实施(图1)。

图1 低碳城市建设规划与总体规划和专项规划之间的关系

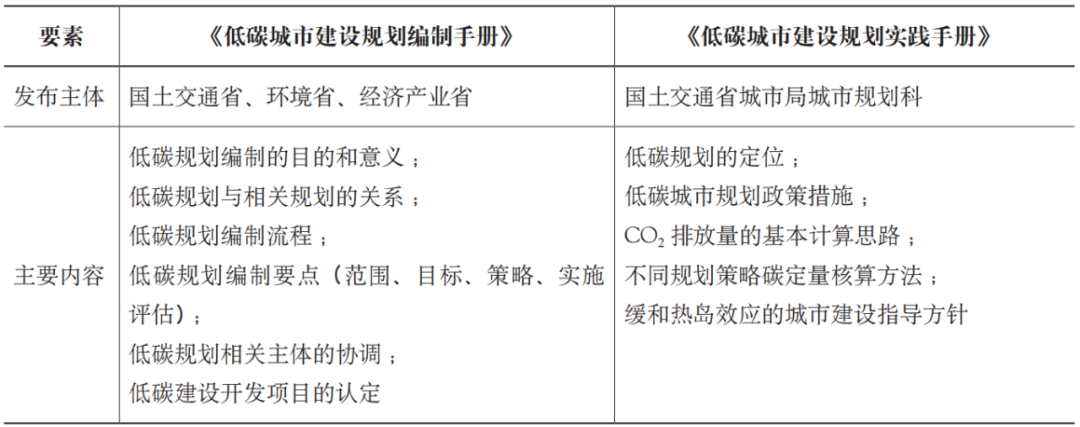

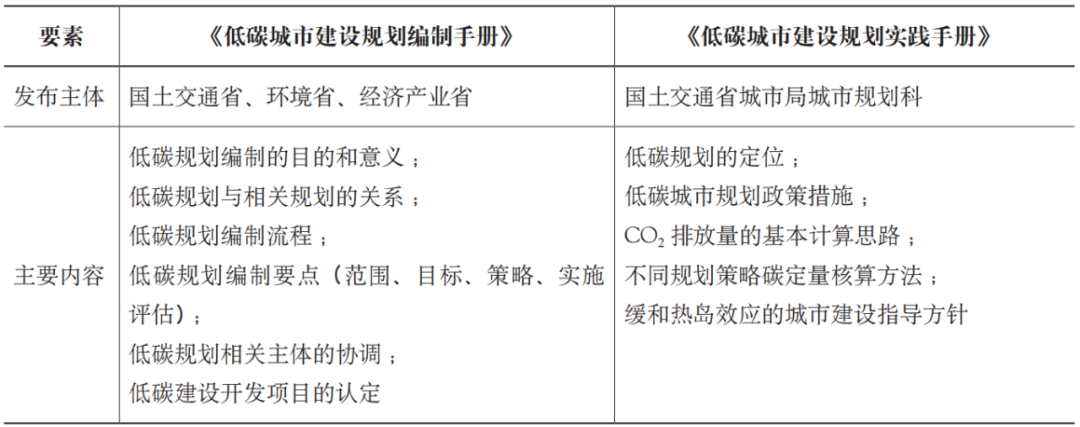

国土交通省基于规划的流程管理和编制技术两个维度分别制定了指导手册,便于地方更好地开展工作。《低碳城市建设规划编制手册》由国土交通省、环境省和经济产业省于2012年12月联合发布,旨在阐明规划的编制和保障机制,明确低碳规划与既有规划之间的关系、规划编制流程、多元主体的协调机制、项目认定等内容。《低碳城市建设规划实践手册》由国土交通省下属的城市规划部门于2013年12月发布,旨在指导地方规划的编制实践,更加突出规划编制的内容和技术方法要求,提出了低碳城市的政策框架、碳定量核算方法和缓解热岛现象的建设指南等内容(表1)。

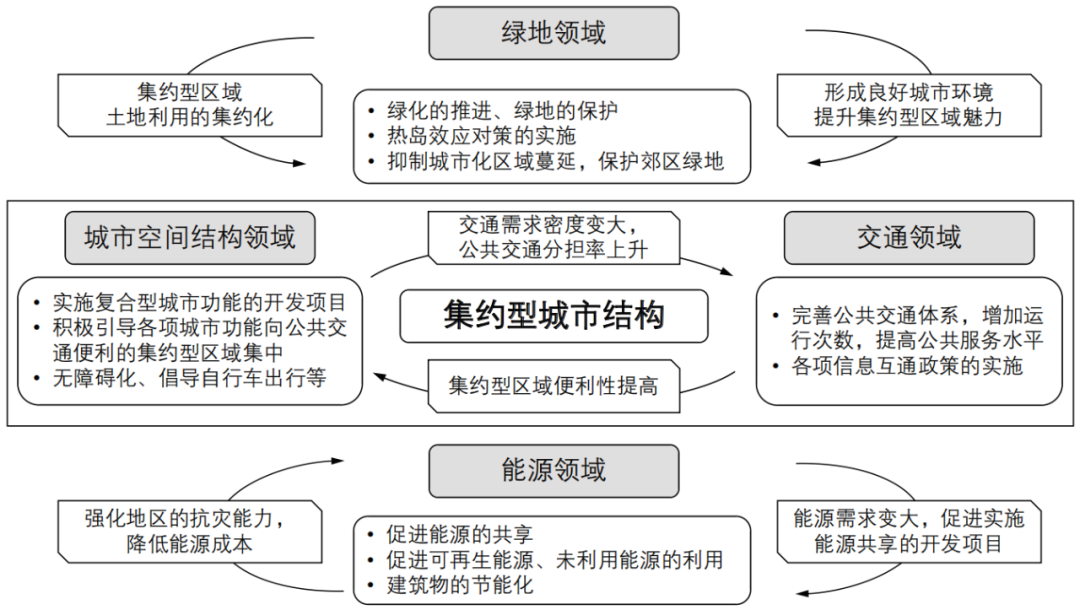

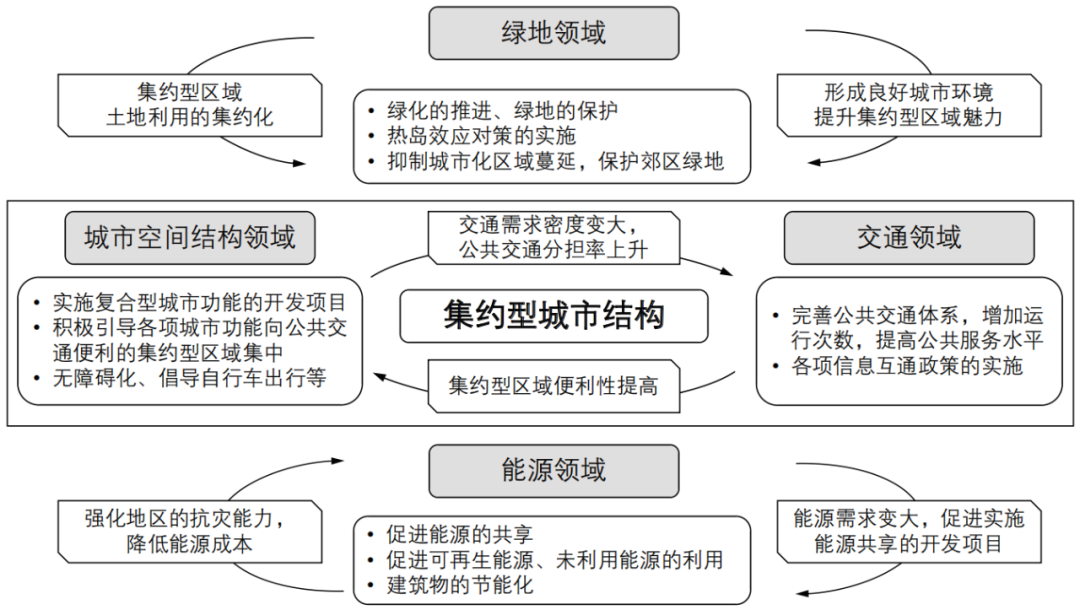

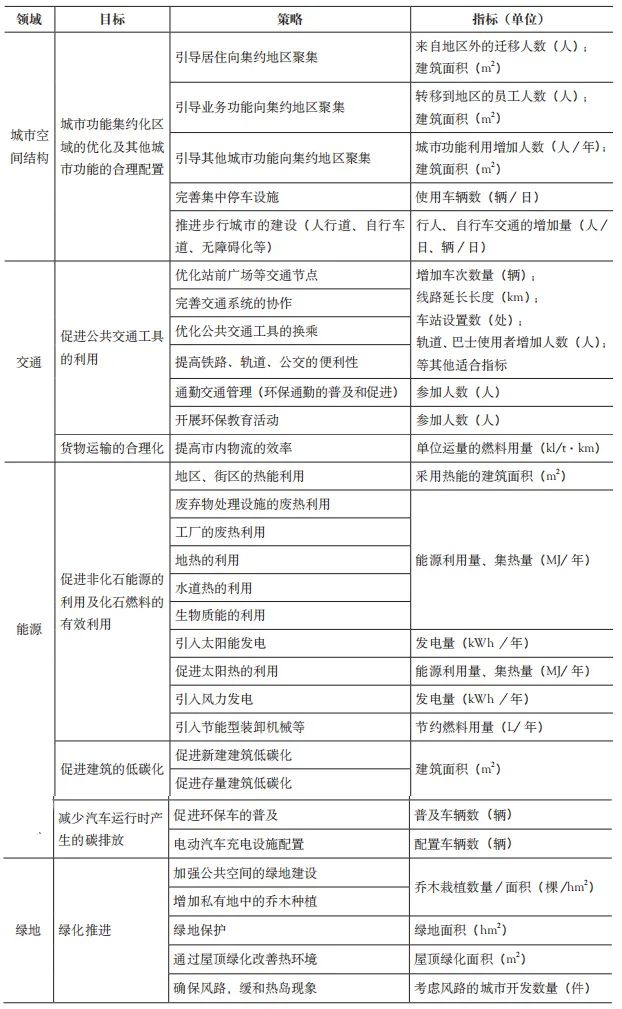

空间结构对城市CO2的排放有着不可忽视的影响。城区布局相对分散的城市,居民日常出行距离变长,衍生出对机动车的过度依赖、交通拥堵等问题,间接增加了交通运输领域的碳排放。基于众多城市的实证研究表明,城市化区域人口密度越低,人均CO2排放量越高,由此促进形成集约型的城市结构成为规划共识。基于城市重点领域与CO2排放的关系,低碳城市建设规划围绕城市空间结构、交通、能源、绿地四大领域构建了低碳城市的策略框架(图2),形成“目标—策略—指标”的低碳策略传导体系(表2)。

表2 构建“目标—策略—指标”策略传导体系

城市空间结构领域重点推进土地利用集约化,积极引导城市综合功能向公共交通便利的集约型地区集中,通过缩短人均出行距离减少CO2的排放。空间策略主要包括两方面:一是推动城市集约化地区的职住平衡,包括引导人口、住宅、业务功能向城市集约化地区集中;二是促进集约化地区低碳出行和无障碍环境的优化,包括建设“P+R”集中型停车设施,完善步行道和自行车道等。对应指标包括向集约型地区的人口迁移数、员工数量、商业商务等业务功能的建筑面积、步行和自行车出行增加量等。

交通领域主要从公共客运交通和货运交通两方面对碳排放进行管控。公共客运方面,一是改善交通便利性来提高交通体系的效率,如完善交通节点的功能,优化不同交通方式之间的换乘;二是完善交通硬件设施来提高公共交通的可达性,如延长轨道线路,新设车站;三是通过交通需求管理推动人们向公共交通转移。对应指标包括增加班次数量、参加环保通勤活动人数等。货运交通方面,重点提高城市物流的效率,构建更加合理的物流体系,尽可能减少运输的吨公里碳排放。

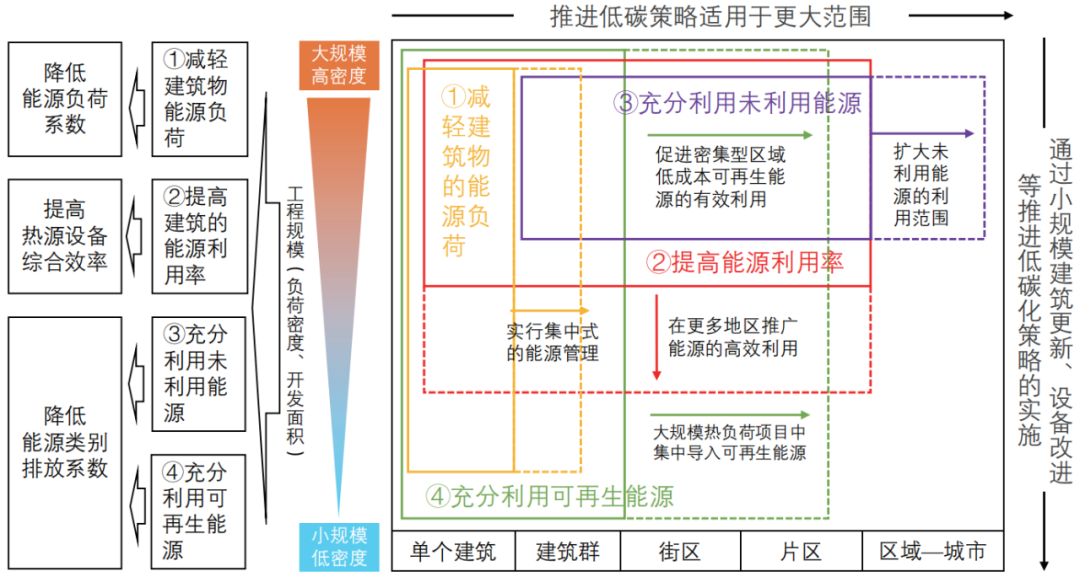

能源领域围绕源头削减、效率提升、充分利用未利用能源和清洁能源利用四方面提出策略。源头削减方面,减少建筑物的能源负荷,如利用气候特征与自然环境,采用被动式环保技术。能源效率提升方面,如在城市更新中采用更节能的冷暖系统,在街区复合型开发中引入区域能源管理系统,尽可能地平衡用能需求,避免能源负荷高峰集中发生,从而提高能效。充分利用未利用能源,如垃圾发电厂废热、污水设施未利用能源、河水和地下水温差热能等。重点结合街区更新开发构建能源的循环利用网,更好地匹配能源供给端(能源设施)和能源接收终端(周边建筑、住宅)。清洁能源利用方面包括引入太阳能、风能、生物质能等可再生能源。

绿地领域从保护、提升、利用、协同四方面提出策略。一是重视绿地保护,包括公共和私人绿地;二是提升绿地碳汇能效,如尽可能栽种高大乔木;三是通过有效利用木本生物质,削减CO2排放量;四是更好地发挥绿地的协同效应,如通过预留风道减缓热岛效应,推动形成集约型城镇结构等,从而实现绿色低碳发展。同时,强调充分发挥绿地制度的引导作用,包括近郊绿地保护、特殊绿地保护、风景区域、历史风貌保存地区等制度,尽最大可能保护或增加绿地。

鉴于城市实际情况的复杂性,往往要综合考虑不同领域低碳策略之间的关系,努力实现最佳协同效应。如在城市中心地区功能更新和老旧建筑改造升级时,借助地区规划制度和容积率特例制度,通过项目实施有效提升能源利用效率并推动可再生能源的利用,推动建设慢行友好的交通环境,同时在绿地领域尽可能地增加屋顶绿化、公共空间绿化等。

环境部门编制的全社会减碳规划中,碳核算范围包括产业、民生办公、民生家庭、交通运输和能源转换五大领域。考虑到空间规划的作用,明确在低碳城市规划中碳核算主要来源于民生办公、民生家庭和交通运输三个领域。规划通过现状(基准年)CO2的排放量、未采取措施时(BAU)目标年的CO2排放量和采取措施时目标年的CO2排放削减和吸收量,得出采取措施前后的减排情况,进而制定规划年的减排目标(图3)。

图3 规划核算范围和情景设定

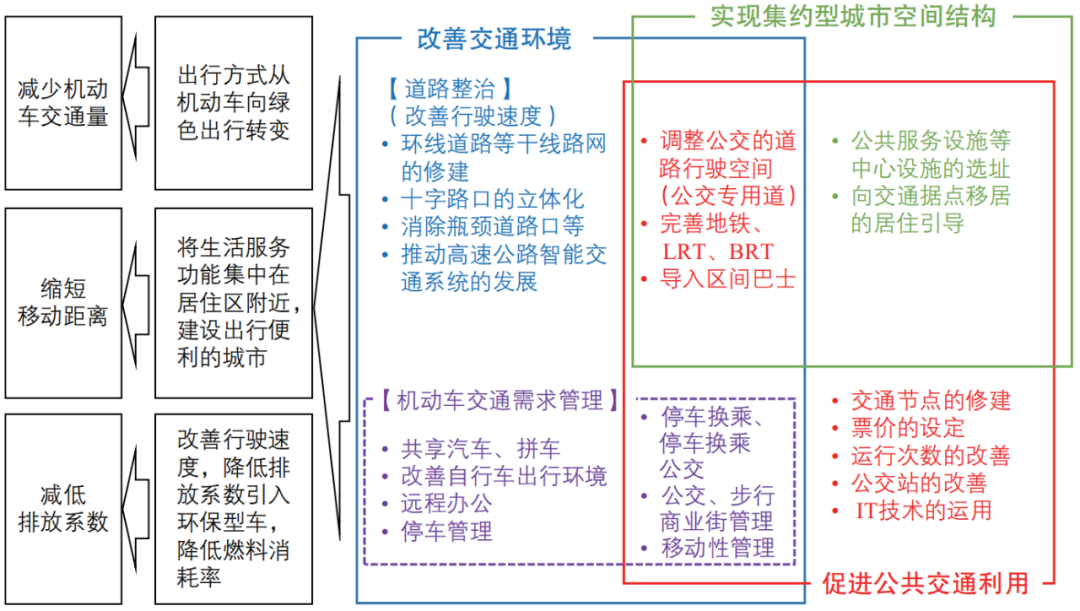

在城市空间结构和交通领域,鉴于城市空间结构的减碳效果主要通过交通量体现,低碳城市建设规划提出将这两个领域合并进行碳排放的核算。CO2排放量计算公式如下:

CO2排放量=交通量×移动距离(出行长度)×排放系数

该领域的低碳化着眼于上述三个影响因子采取相应对策,可分为实现集约型城市空间结构,促进公共交通利用,改善交通环境三个方面(图4),进而实现缩短移动距离,减少机动车交通量和减小排放系数的目的。

图4 城市空间结构与交通领域的减碳排逻辑和核算

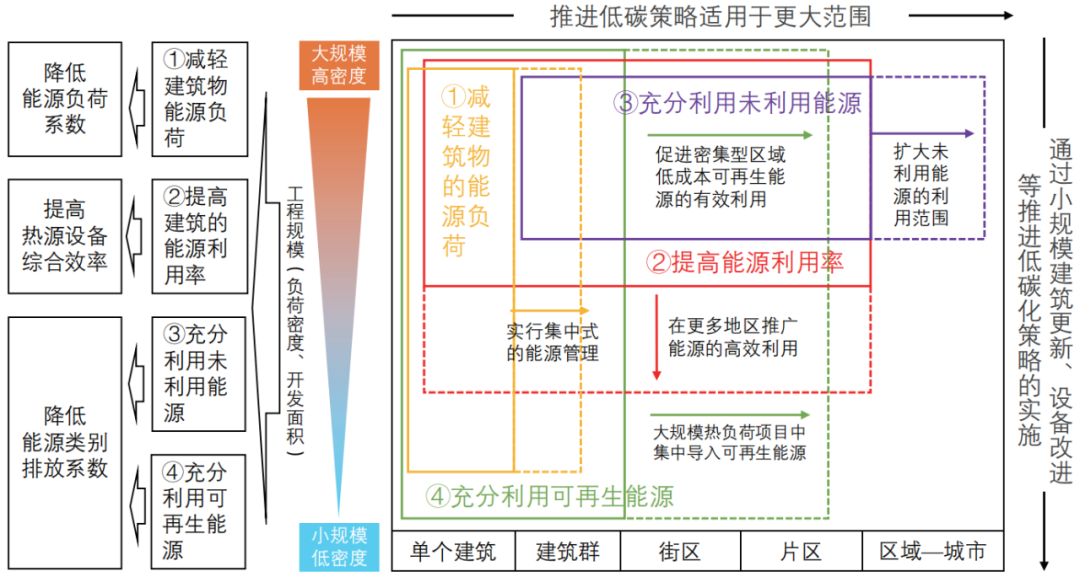

在能源领域,各项措施方案都是以建筑物排放的CO2作为计算对象,公式如下:

CO2排放量=某用途类别建筑物的建筑面积×相应的能源负荷系数/能源设备综合效率×能源类别的排放系数

基于此提出相应的减排策略,可通过减少建筑物的能源负荷,提高能源利用效率,充分利用未利用能源和可再生能源,实现降低能源负荷系数,提高热源设备综合效率和降低能源排放系数的目的(图5)。

注:未利用能源包括垃圾发电厂废热、污水设施未利用能源、河水和地下水温差热能等。右半边图中实线代表低碳策略当前适用范围,虚线代表未来适用扩大范围。

图5 能源领域的减碳排逻辑和核算

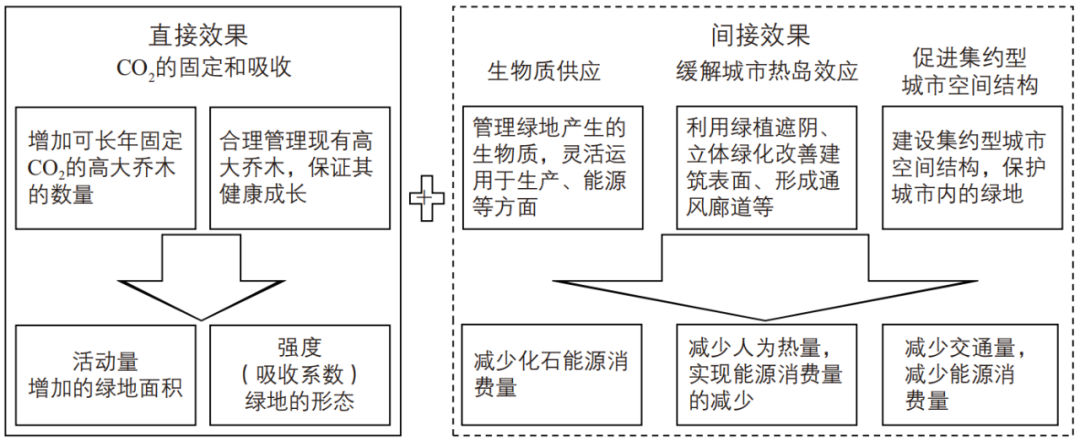

在绿地领域,绿地吸收CO2排放量的计算公式如下:

CO2吸收量=活动量×强度(吸收系数)

扩大绿地面积可增加活动量,合理维持和管理绿地则可以加大吸收强度,从而提高CO2的减排效果(图6)。

图6 绿地领域碳减排、碳增汇的逻辑和核算

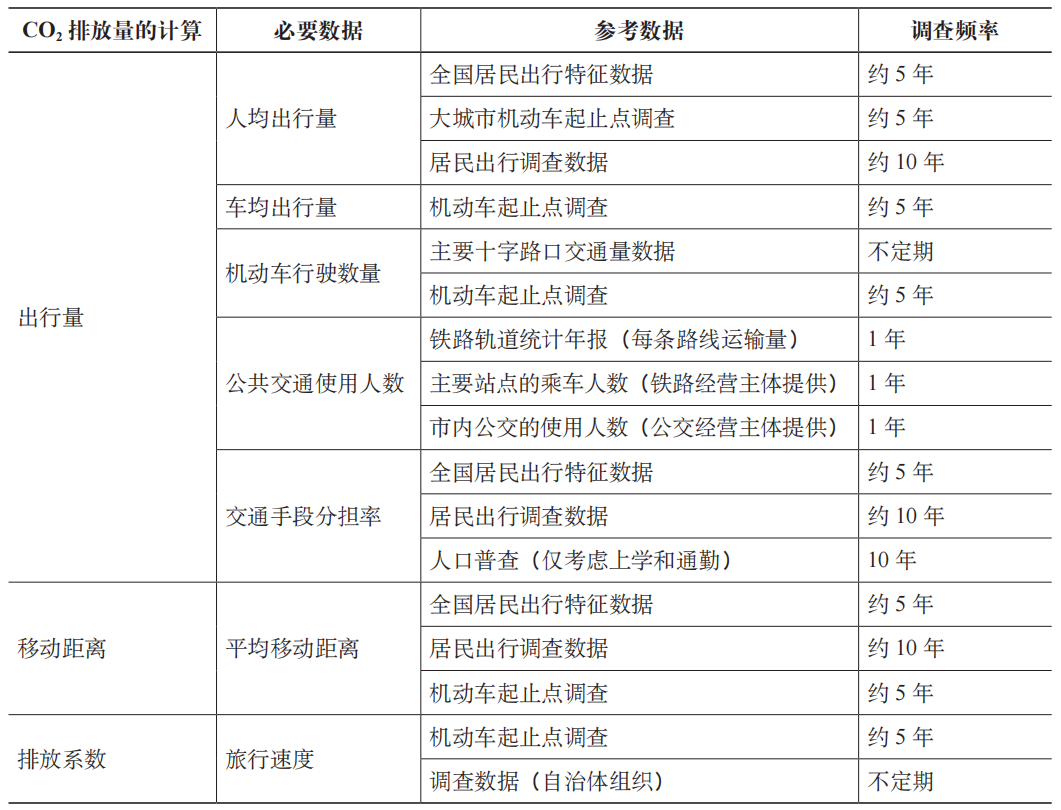

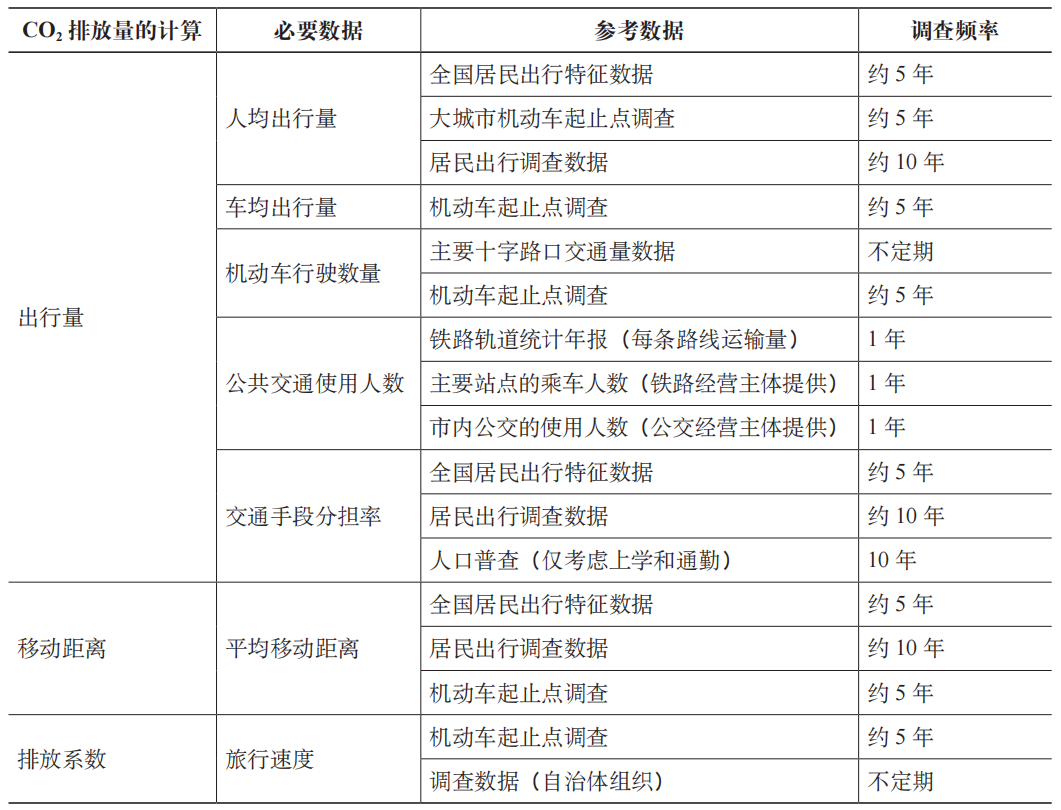

手册提出应充分利用交通普查、能源等行业统计数据,如人均出行量可参考每5年统计一次的“全国居民出行特征数据”或“大城市机动车起止点调查”(表3)。在林业碳汇系数选取方面也注重了不同地域的差异性,如根据地域特征分为北海道和北海道以外地区,提高了定量计算的科学性。

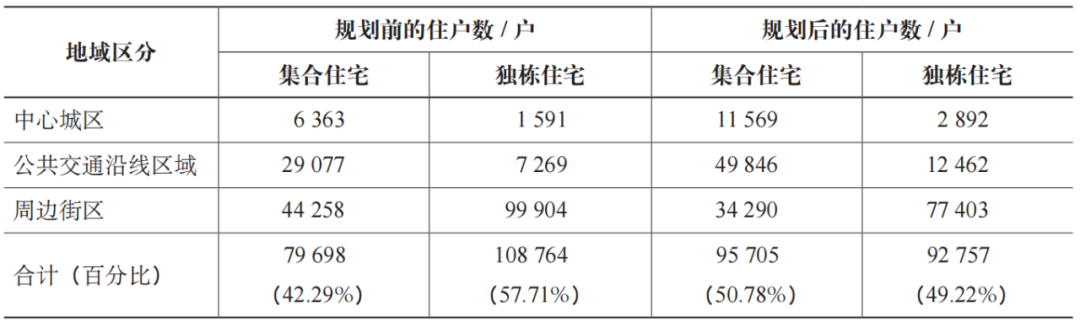

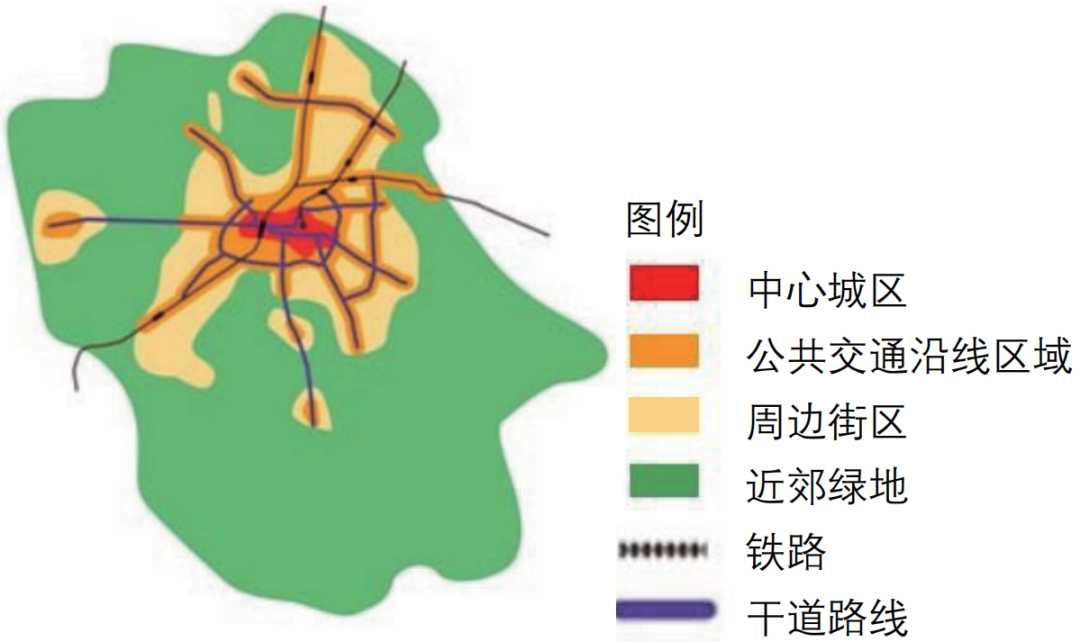

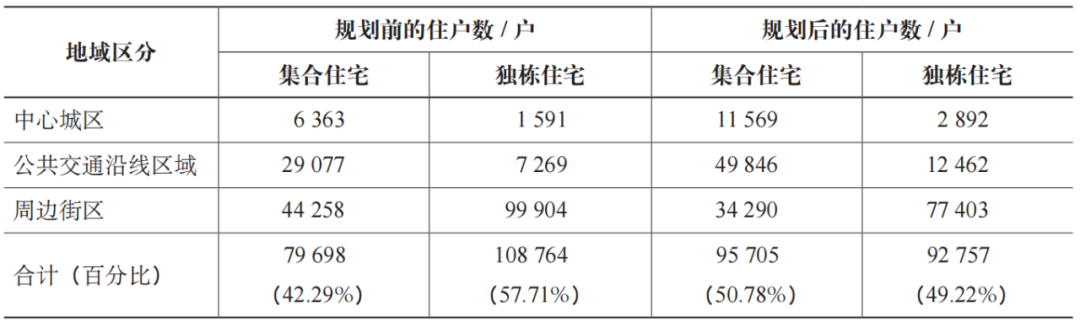

手册建立了规划策略与“减碳排、增碳汇”之间的逻辑关系,通过具体的碳核算示例帮助地方城市更好地编制低碳规划,明确减排目标。以集约型城市结构的策略碳核算为例,通过加强市中心和公共交通沿线的土地利用强度,促进住宅向公共交通沿线区域集聚,同时,促进独栋住宅向更加低碳的集合住宅转变(图7)。根据调查研究,集合住宅的单位碳排放量为1563.5kgCO2/年·户,独栋住宅的单位碳排放量为4788kgCO2/年·户。以此为基础计算施策前后的碳排放量:

规划前的CO2排放量(A)=集合住宅住户数(79698户)×单位碳排放量(1563.5kgCO2/年·户)+独栋住宅住户数(108764户)×单位碳排放量(4788kgCO2/年·户)=645369855kgCO2/年

规划后的CO2排放量(B)=集合住宅住户数(95705户)×单位碳排放量(1563.5kgCO2/年·户)+独栋住宅住户数(92757户)×单位碳排放量(4788kgCO2/年·户)=593755284kgCO2/年

因此,实施该规划后,CO2减排量=(A)-(B)=51614572kgCO2/年(表4)。

目前我国主要依据《2006年IPCC国家温室气体清单指南》和2011年《省级温室气体清单编制指南》编制清单。现有指南分能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等行业部门,通过活动水平数据和活动因子对现状碳排放情况进行核算。计算方法较复杂,其中的活动水平数据与国土空间关联性不高,活动因子未考虑未来变化,很难在国土空间规划中直接使用。日本低碳城市建设规划通过构建绿色低碳的空间策略框架,建立不同空间要素与影响因子之间的碳核算方法,为碳定量目标纳入政府空间规划框架提供了支撑,也对我国国土空间规划如何响应“双碳”目标、路线和方法提供了启示。

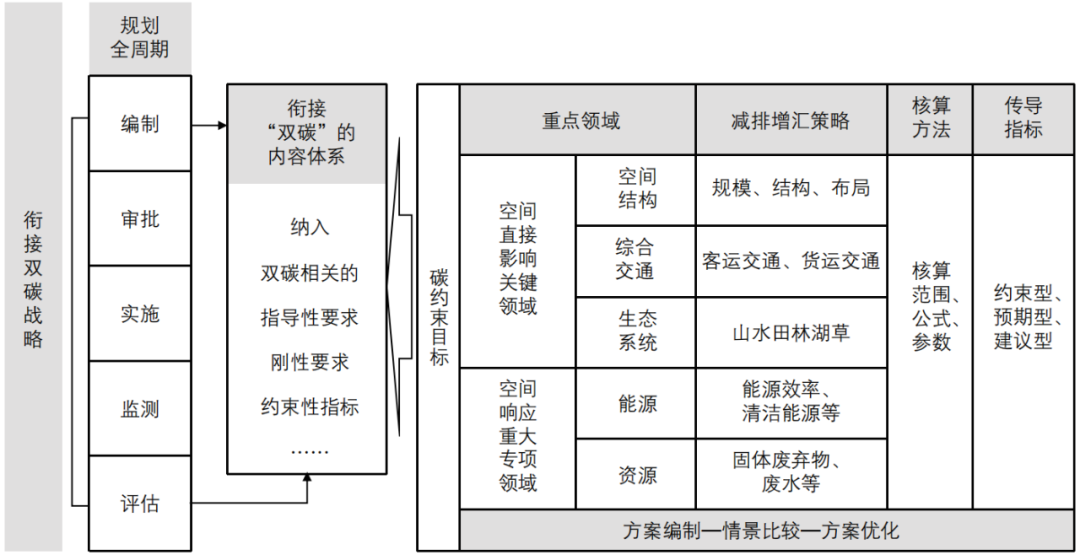

4.1 衔接“双碳”目标,强化空间规划全周期的碳目标响应

充分衔接并纳入“双碳”目标,明确国土空间资源发展的碳约束要求。通过构建“目标—策略—行动—指标”规划内容体系,将总体目标转化为具体的政策框架和行动指南。通过规划编制、审批、实施和监督评估的规划全周期管理,强化对碳定量目标的实施监测和评估反馈。同时,做好将“双碳”目标和要求纳入规划全周期的制度安排和设计。在规划编制环节,确定纳入“双碳”内容体系的规划编制指南,修订符合可再生能源发展趋势的相关技术标准等;在规划审批实施环节,明确碳相关约束性指标和刚性要求的实施传导机制,在规划许可和项目审批管理中明确碳管控的相关要求;在规划监督评估中,发挥国土空间规划“一张图”的优势,辅助“双碳”行动任务的落实和考核。

4.2 衔接“双碳”路线,明确空间规划重点领域策略路径

全域全要素的特点决定了国土空间规划是贯彻“双碳”战略的重要载体,同时国土空间规划中能源、交通等重大专项是落实“双碳”各项要求的重要领域。城市作为社会经济活动的主要载体,是碳排放的主要来源。衔接“双碳”路线,国土空间规划需要明确自身的职能目标和重点领域的减排增汇策略路径。基于上述研究,一是要牢牢抓住空间直接影响的关键领域,推动形成集约紧凑的空间结构、绿色高效的综合交通体系和具有高碳汇能力的生态系统;二是积极响应能源、资源等重大专项领域对空间供给的新诉求,提前做好技术和研究储备,如清洁能源输送通道、分布式能源、资源循环利用配套基础设施等对空间资源的供给需求和相关标准。

4.3 衔接“双碳”标准,探索空间规划低碳策略的碳核算方法

健全的法律法规标准、标准计量体系和统计监测能力是实现“双碳”目标的重要前提。《工作意见》提出要加强CO2排放统计核算能力建设。依托和拓展自然资源调查监测体系,建立生态系统碳汇监测核算体系,开展碳汇本底调查和碳储量评估,实施生态保护修复碳汇成效监测评估。碳排放核查已成为重要的发展趋势,空间规划的碳定量研究并不是为了挑战或替代IPCC既有的碳核算标准,而是从规划职能角度更好地实现减排增汇及其成效的监测评估。例如对于同样规模的绿地,林地的碳汇能力要比草地高,而以往的指标设定中较少考虑碳汇储量。未来将碳定量目标纳入空间规划工作已经成为重要趋势(图8),一是探索制定基于空间规划策略的碳定量核算指南,构建“目标—领域—策略—核算—指标”的核算路径,并通过统一核算情景、范围、要点、方法等来指导各地的规划方案编制,同时将相应的传导指标作为低碳行动和项目的参考依据;二是逐步建立生态系统碳汇监测核算体系,为规划具有高碳汇能力的蓝绿空间奠定基础。

图8 衔接“双碳”战略的国土空间规划应用设想

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,也将对国土空间产生深远的影响。随着未来碳排放指标被纳入国民经济和社会发展规划,碳排放总量和强度管控可能直接影响各地的社会经济运行逻辑和发展空间。基于此,国土空间规划要尽快建立应对逻辑路径,将“双碳”目标和要求纳入规划体系建设和全周期管理,构建与空间规划密切相关的策略路径,积极探索与空间策略衔接的碳定量方法,特别是生态系统的碳核算领域,做好研究和技术储备。UPI

作者:姜紫莹,上海市城市规划设计研究院,工程师。298087335@qq.com

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 日本低碳城市建设规划中的减碳逻辑与碳定量方法【2024.5期 · 终】

规划问道

规划问道