【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《无人机交通治理导向的城市低空空域与地上地下空间协同开发模式探析》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

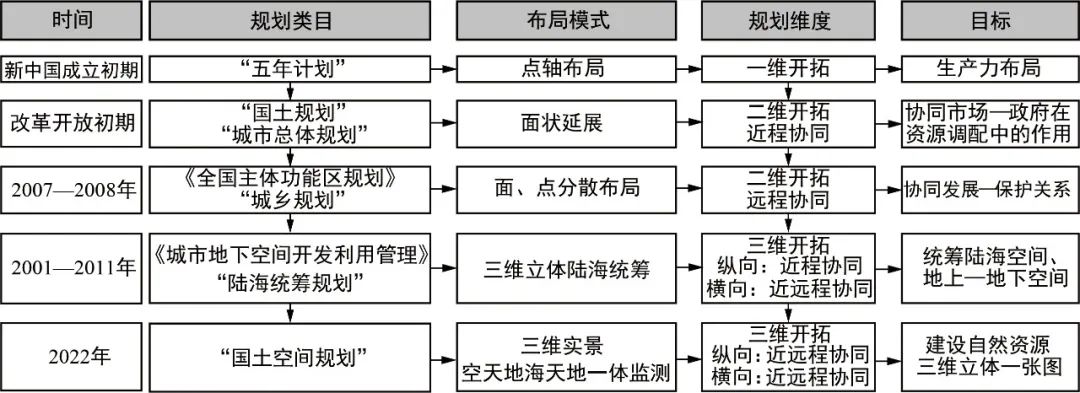

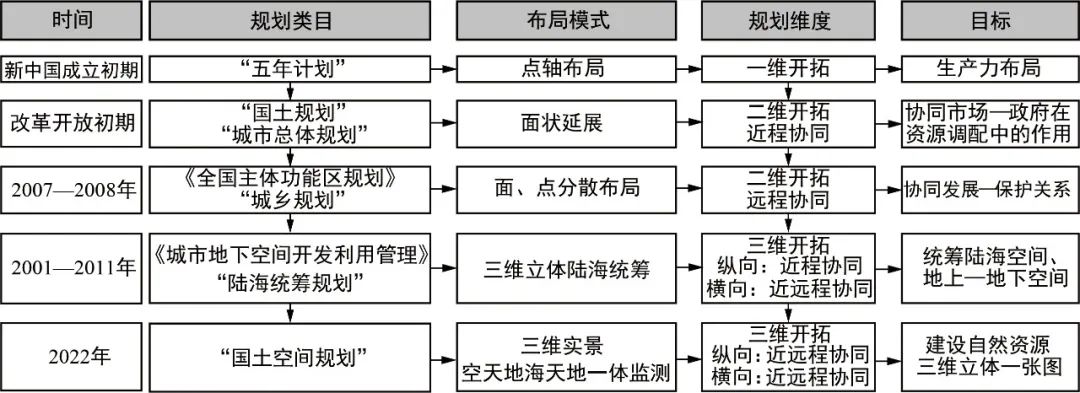

目前,中国空间规划正在从一维、二维走向三维,从近程协同走向近远程协同(图1)。同时,新的交通方式对城市变革的触发效应和信息科技的支持作用,为城市提供了一条低空空域与城市地上地下空间协同开发的新发展路径。

图1 我国空间规划的历史沿革与发展趋势示意图

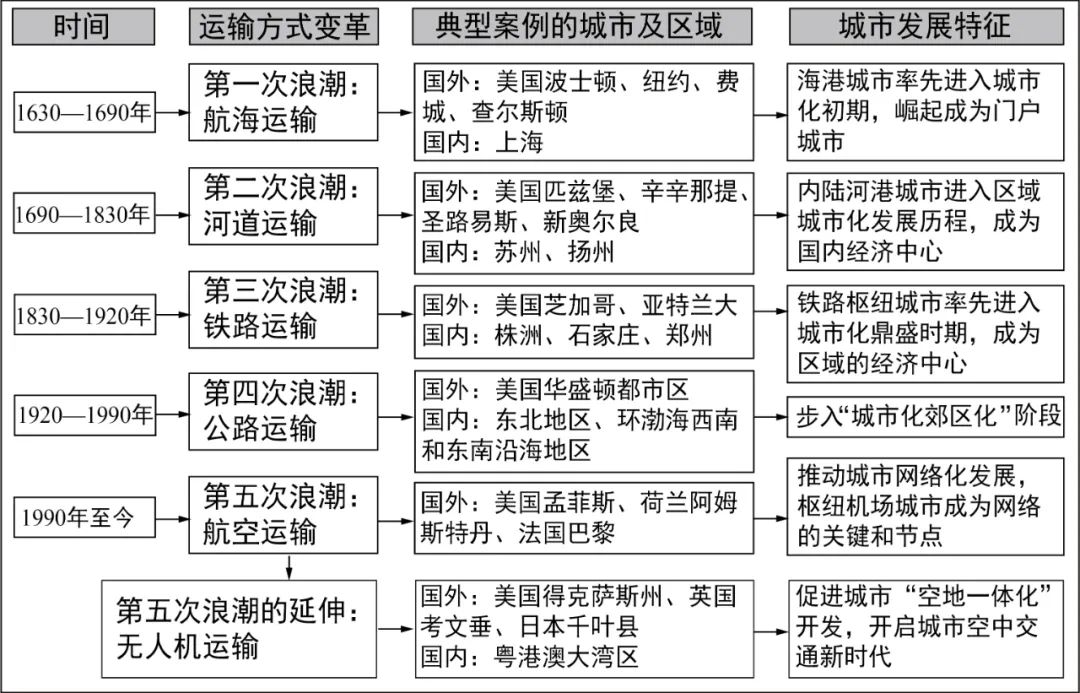

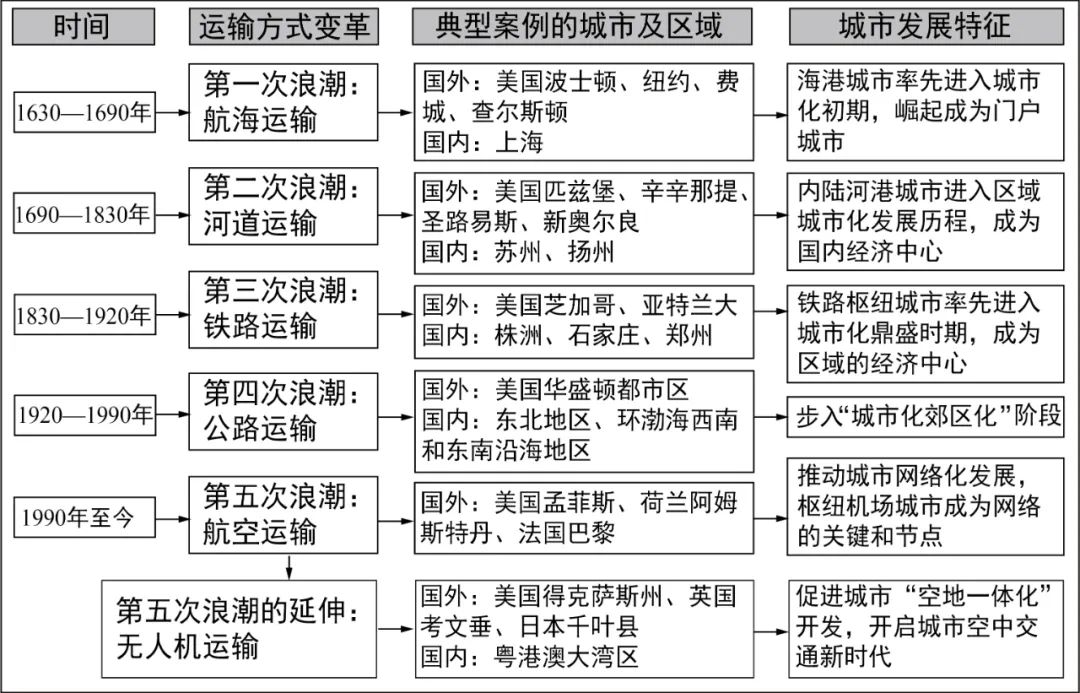

城市发展变革通常由一种新的交通方式的普及所引发(图2)。“第一次浪潮”由港口海洋运输引发;“第二次浪潮”由内河运输引发;“第三次浪潮”由铁路运输引发;“第四次浪潮”由高速公路运输引发;北卡罗来纳州立大学卡萨达(John Kasarda)教授提出,航空运输正在推动城市变革的“第五次浪潮”。近年来,随着低空空域管理改革的深化和低空空域飞行需求的释放,低空经济有望成为城市新的经济增长引擎。

图1 我国空间规划的历史沿革与发展趋势示意图

城市发展变革通常由一种新的交通方式的普及所引发(图2)。“第一次浪潮”由港口海洋运输引发;“第二次浪潮”由内河运输引发;“第三次浪潮”由铁路运输引发;“第四次浪潮”由高速公路运输引发;北卡罗来纳州立大学卡萨达(John Kasarda)教授提出,航空运输正在推动城市变革的“第五次浪潮”。近年来,随着低空空域管理改革的深化和低空空域飞行需求的释放,低空经济有望成为城市新的经济增长引擎。

图2 城市交通方式变革浪潮及典型案例一览图

图2 城市交通方式变革浪潮及典型案例一览图

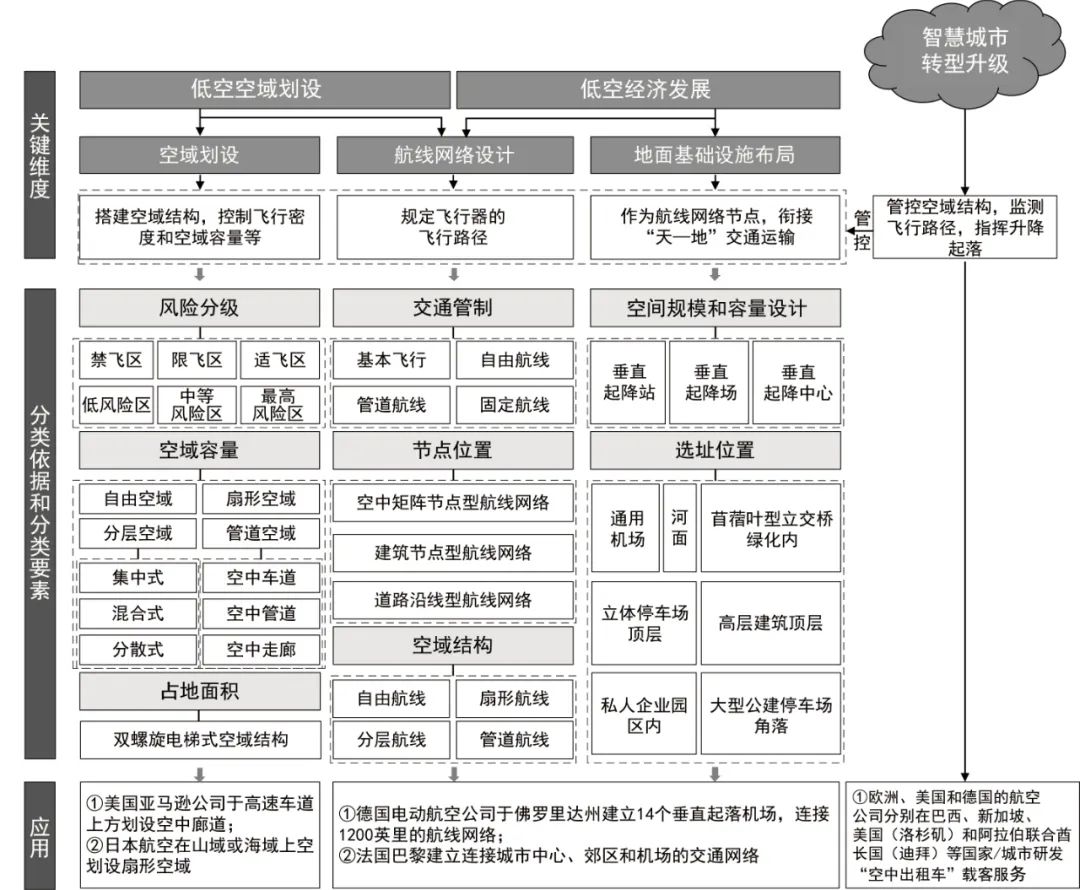

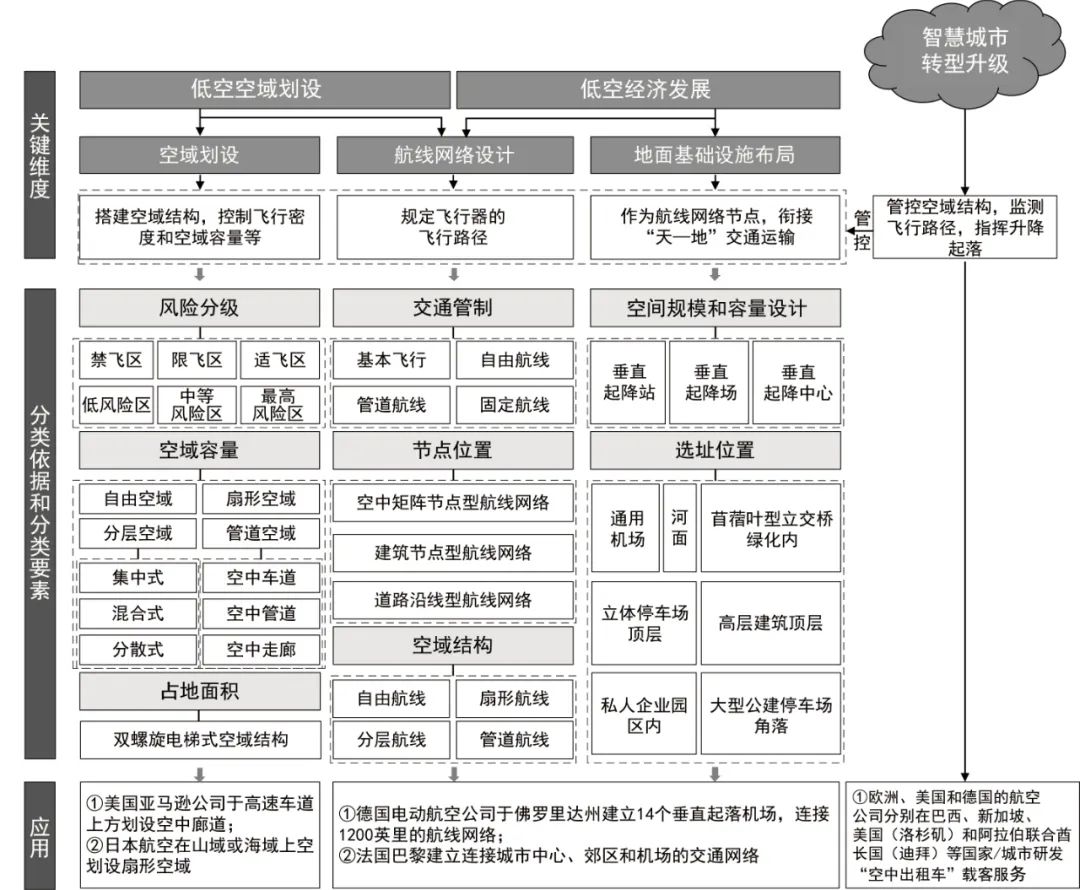

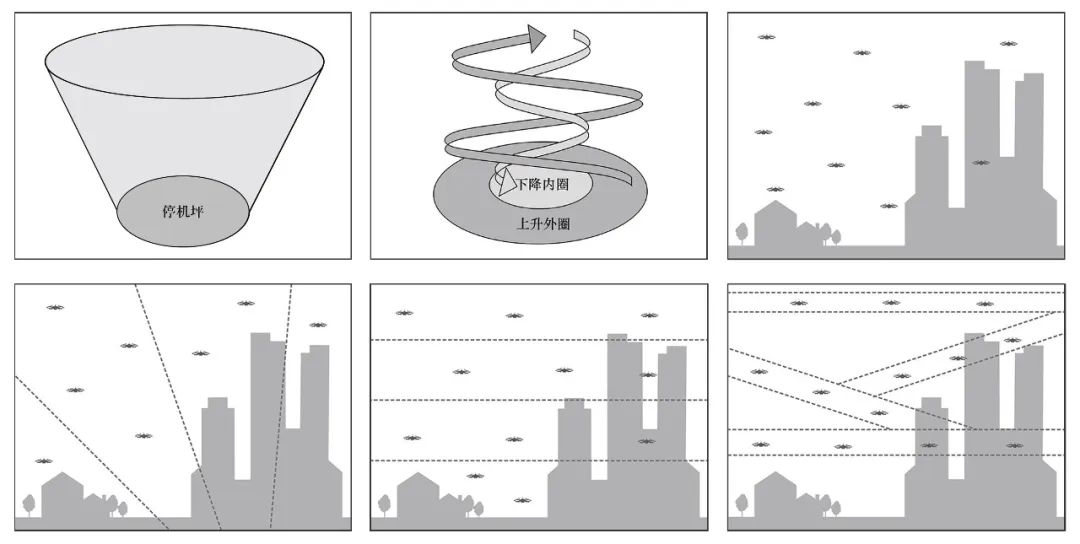

智慧城市相关理论和技术推动了低空空域规划理论的进展,主要体现在空域结构划设、航线网络设计和地面基础设施三个维度(图3)。其中,空域结构划设可分为机场空域和航路空域。根据风险分级,航路空域可划分为适飞区、限飞区和禁飞区,也称为低风险区、中风险区和高风险区;根据空域容量,可划分为自由空域、分层空域、扇形空域和管道空域四种空域类型(图4)。

图3 空域划设、航线网络设计和地面基础设施布局的分类与应用一览图

注:从左往右,从上至下,依次为漏斗型空域、双螺旋电梯型空域、自由空域、扇形空域、分层空域和管道空域。

通过总结国内外低空空域规划的理论成果和实践经验,笔者发现:首先,城市低空空域开发已成发达国家/地区进行整体功能提升的重要举措,部分已在广泛开展规划布局;其次,对于空域结构划设,分层空域和管道空域是主流的开发类型,飞行器起降场地是重要城市基础设施,需要提前做好规划预留;第三,空域航线的选择多依托道路沿线和高层建筑节点之间的“点对点”管道,起降场地建设多与城市公共交通基础设施结合设置,故空域航线规划与城市综合交通运输系统应开展一体化布局。

基于现阶段理论基础、实验数据和国内外实践经验,笔者提出以无人机交通治理为导向的城市低空空域与地上地下空间协同开发策略,包括以下三个方面。

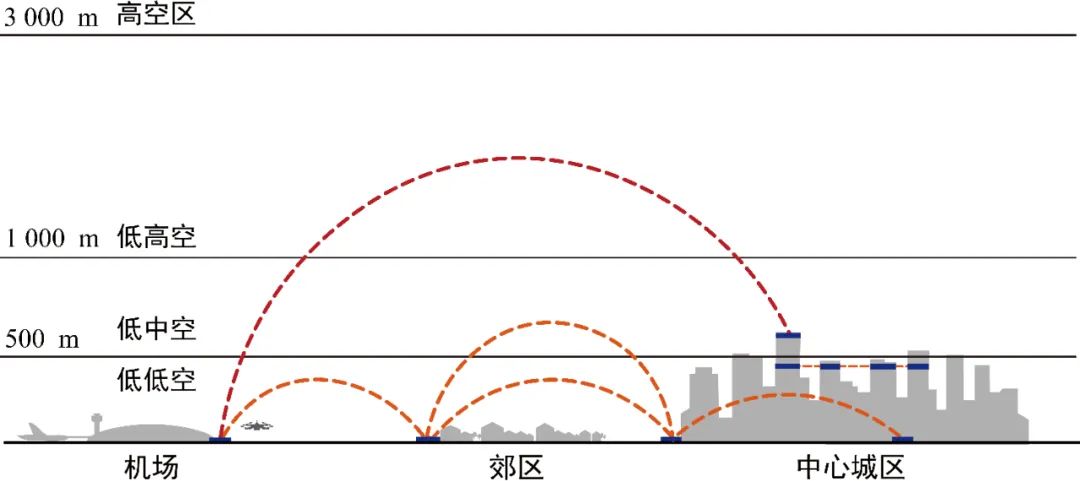

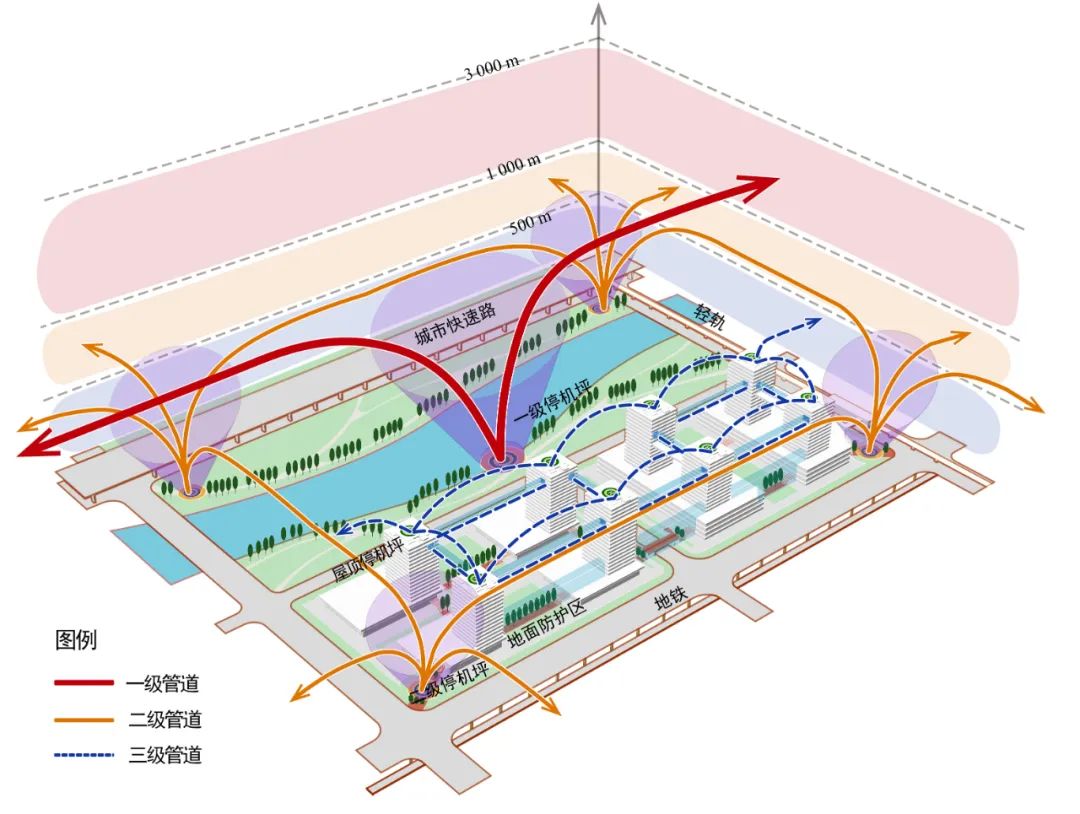

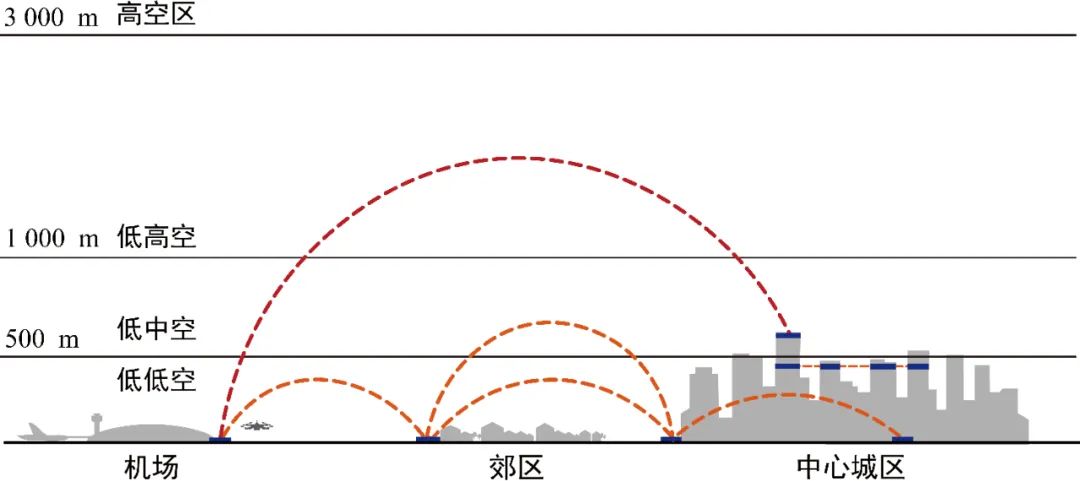

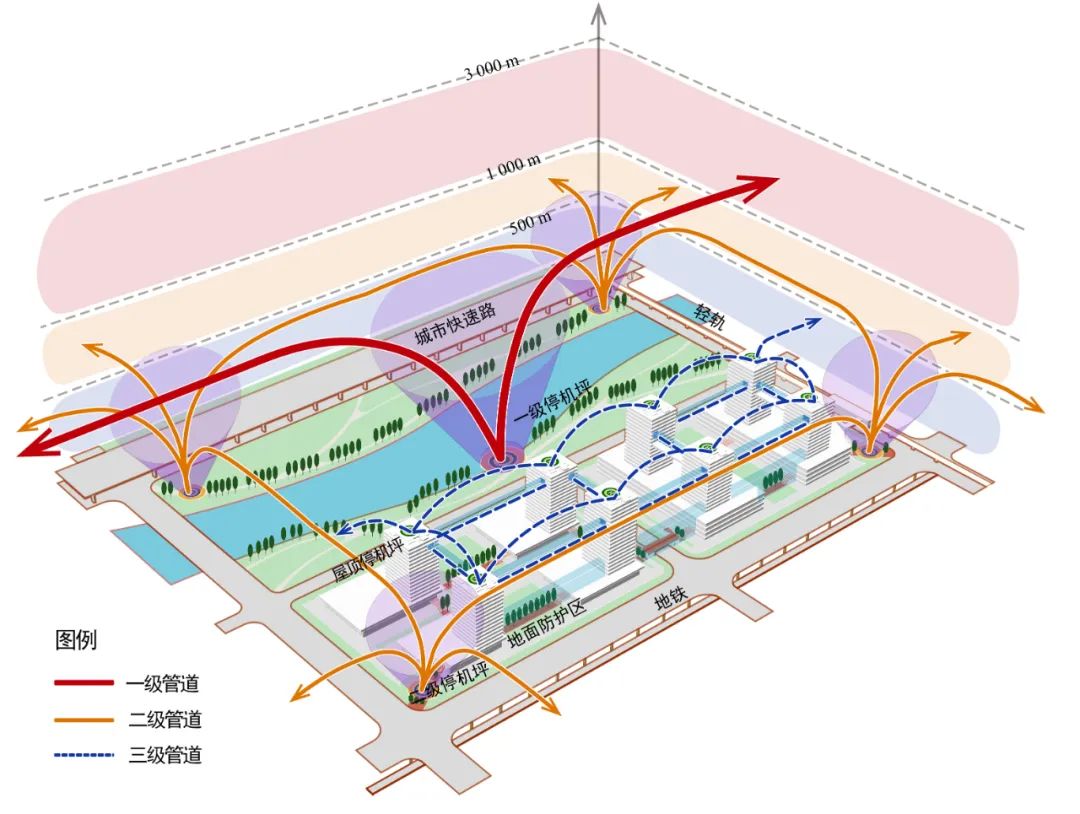

(1)以“机场—城市远郊区—中心城区”为功能组团,布局市域低空分层空域规划

将距离地面1000~3000m高度段设计为“飞行汽车”的飞行区间,主要开展城市组团间和临近城市之间的低空客运工作;在500~1000m高度段,设计重型货运无人机的飞行区间,主要开展机场、城郊卫星城(包括选定的中心镇、中心村等居住组团)和中心城区之间的货物运输工作;在500m以下高度段,主要开展中心城区和城郊卫星城内部的小微型无人运输机的运输工作。据此,构建出“低高空—低中空—低低空”的城市低空空域分层运输体系,确定低空交通运输的基本结构(图5)。

图5 市域范围内分层空域示意图

(2)以“低高空—低中空—低低空”分层空域为基础,依次构建客运、重型货运和轻型货运飞行器管道空域飞行系统

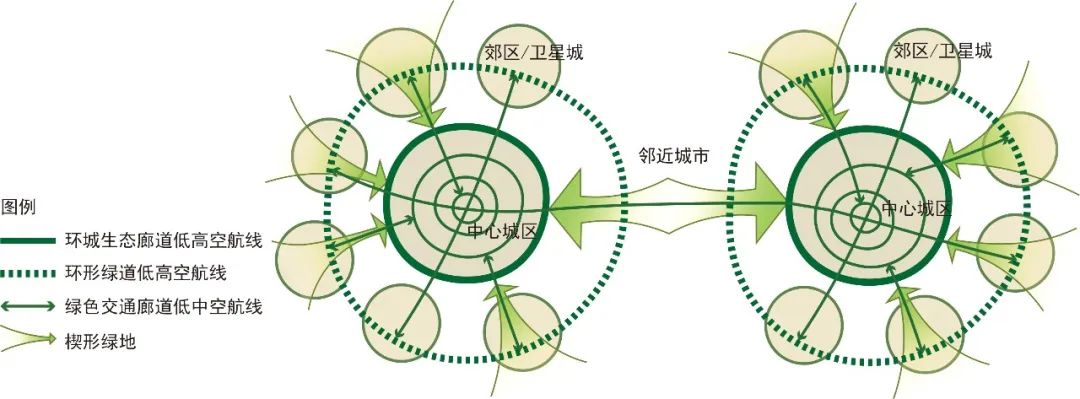

首先,特大城市往往以山体、水体和集中连片绿地为基础构建城市的“生态绿廊”,如成都“公园城市”结构等,这些生态绿廊可以作为1000~3000m第一层级分层空域的飞行廊道,供载人航空器从郊区进入中心城区。其次,特大城市往往由环形结合放射形道路构成基本的城市路网骨架,同时建设纵横交错的地铁和轻轨。为保障安全,这些路段多封闭通行,因此,其上方可以设置为500~1000m第二层级分层空域的管道飞行区域,供重型货运无人机飞行。第三,特大城市中心城区多建设以密集高层建筑为基本风貌特征的中心商务区,通常在高层建筑下方,以裙楼、中心广场和绿地为主要用地特征。这类地区可以作为500m以下的第三层级低空空域的飞行管道,用于小微型无人机的飞行。在建筑楼顶或公园绿地等地设置垂直起降机场空域划设区,建立垂直起降场、垂直起降站、垂直起降点的三级协同运输系统(图6)。

图5 市域范围内分层空域示意图

(2)以“低高空—低中空—低低空”分层空域为基础,依次构建客运、重型货运和轻型货运飞行器管道空域飞行系统

首先,特大城市往往以山体、水体和集中连片绿地为基础构建城市的“生态绿廊”,如成都“公园城市”结构等,这些生态绿廊可以作为1000~3000m第一层级分层空域的飞行廊道,供载人航空器从郊区进入中心城区。其次,特大城市往往由环形结合放射形道路构成基本的城市路网骨架,同时建设纵横交错的地铁和轻轨。为保障安全,这些路段多封闭通行,因此,其上方可以设置为500~1000m第二层级分层空域的管道飞行区域,供重型货运无人机飞行。第三,特大城市中心城区多建设以密集高层建筑为基本风貌特征的中心商务区,通常在高层建筑下方,以裙楼、中心广场和绿地为主要用地特征。这类地区可以作为500m以下的第三层级低空空域的飞行管道,用于小微型无人机的飞行。在建筑楼顶或公园绿地等地设置垂直起降机场空域划设区,建立垂直起降场、垂直起降站、垂直起降点的三级协同运输系统(图6)。

图6 中心城区低空空域三级管道空域飞行交通系统示意图

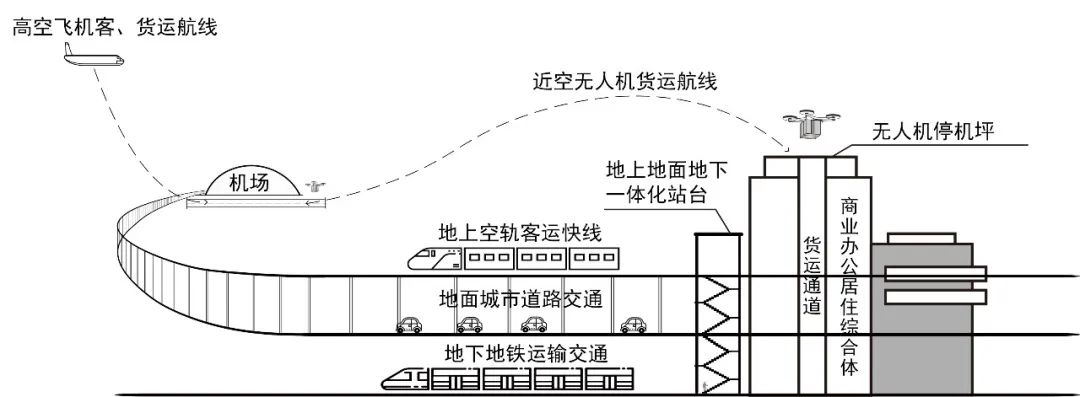

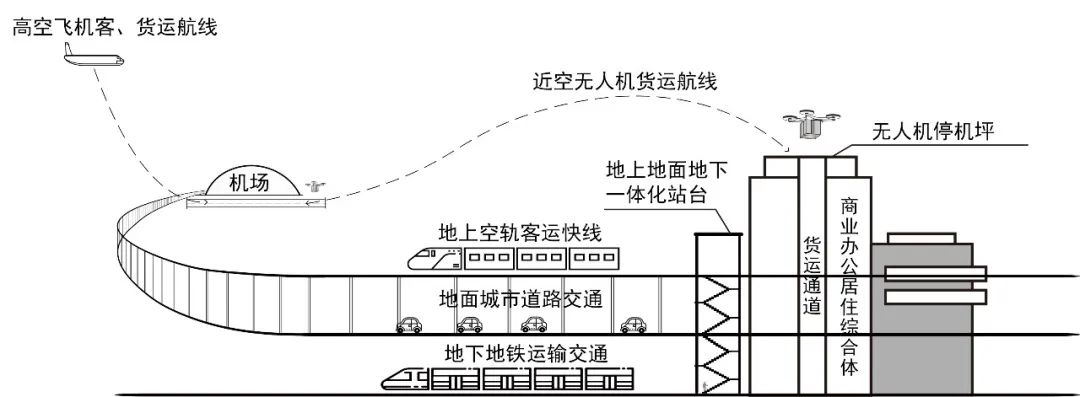

(3)城市空—地协同TOD综合交通运输系统的开发与构建

基于上述空域划分,笔者进一步提出了“低空空域—地上地下空间”协同发展的城市综合交通体系。未来城市可通过无人机与地面、地下交通系统的紧密协作,实现空中与地面交通的无缝对接。例如:在高层建筑顶层设立无人机起降平台,与地面公交、轨道交通系统相结合,构建多层级、多维度的城市交通网络;货物通过垂直运输系统直达地下物流枢纽,再经自动化配送网络完成末端配送(图7)。这种“无人机+TOD”模式不仅可为居民提供更加便捷的出行方式,也为城市物流体系的发展指明了新方向。

图6 中心城区低空空域三级管道空域飞行交通系统示意图

(3)城市空—地协同TOD综合交通运输系统的开发与构建

基于上述空域划分,笔者进一步提出了“低空空域—地上地下空间”协同发展的城市综合交通体系。未来城市可通过无人机与地面、地下交通系统的紧密协作,实现空中与地面交通的无缝对接。例如:在高层建筑顶层设立无人机起降平台,与地面公交、轨道交通系统相结合,构建多层级、多维度的城市交通网络;货物通过垂直运输系统直达地下物流枢纽,再经自动化配送网络完成末端配送(图7)。这种“无人机+TOD”模式不仅可为居民提供更加便捷的出行方式,也为城市物流体系的发展指明了新方向。

图7 新型TOD综合交通运输系统示意图

图7 新型TOD综合交通运输系统示意图

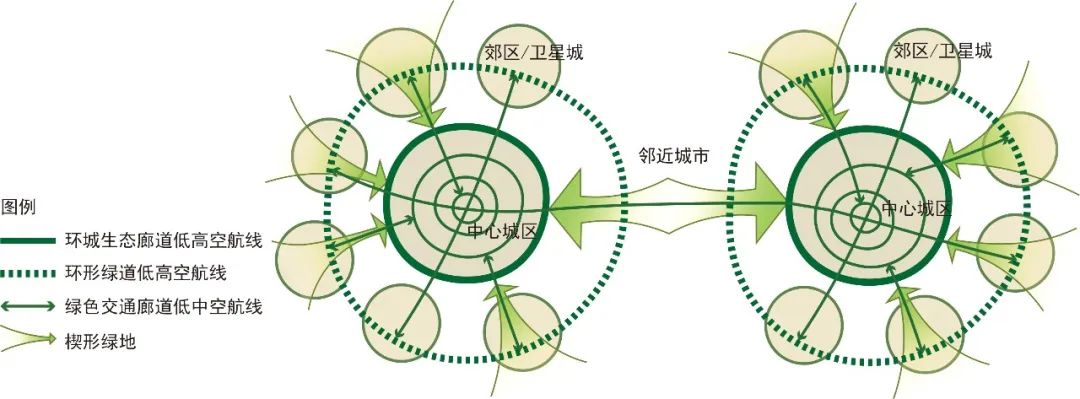

随着技术的持续革新,载人飞行器的广泛应用有望重塑城市居民的出行模式,加强城市群间的互动与合作。例如可依托前期预设的载人飞行器飞行廊道,开展邻近城市间飞行汽车的载人航空低空飞行业务(图8)。这种新的出行方式或将催生近邻城市和城市组团间的新型合作运营模式。

图8 飞行汽车沿城市生态廊道飞行示意图

为实现天、地、海一体化多维拓展,国土空间规划需叠加城市低空空域规划,形成三维一体化设计构想(图9)。鉴于此,若能在国土空间规划中预留无人机基础设施和空中交通廊道布局空间,为未来多层级领空规划奠基,或可抢占城市低空经济发育市场,触发城市新一轮发展变革先机。UPI

图8 飞行汽车沿城市生态廊道飞行示意图

为实现天、地、海一体化多维拓展,国土空间规划需叠加城市低空空域规划,形成三维一体化设计构想(图9)。鉴于此,若能在国土空间规划中预留无人机基础设施和空中交通廊道布局空间,为未来多层级领空规划奠基,或可抢占城市低空经济发育市场,触发城市新一轮发展变革先机。UPI

图9 城市低空—地面—地下空间一体化协同开发综合场景示意图

图9 城市低空—地面—地下空间一体化协同开发综合场景示意图

对本文感兴趣的读者,可于中国知网检索本文的录用首发版本。

作者:刘洁敏,博士,福州大学建筑与城乡规划学院,副教授。LiujieminFuzhouUni@163.com

苏雪娇,福州大学建筑与城乡规划学院,硕士。SUxuejiao_official@163.com

沈振江(通信作者),博士,福州大学建筑与城乡规划学院,教授。fzukuspsdlab@fzu.edu.cn

美国犹他州启动航空运输系统

意大利米兰引入“空中出租车”用于2026年冬奥会

法国巴黎计划2024年推出空中的士

编辑、排版 | 顾春雪

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 无人机交通治理导向的城市低空空域与地上地下空间协同开发模式探析【抢先版】

图1 我国空间规划的历史沿革与发展趋势示意图

图1 我国空间规划的历史沿革与发展趋势示意图 图2 城市交通方式变革浪潮及典型案例一览图

图2 城市交通方式变革浪潮及典型案例一览图

图5 市域范围内分层空域示意图

图5 市域范围内分层空域示意图 图6 中心城区低空空域三级管道空域飞行交通系统示意图

图6 中心城区低空空域三级管道空域飞行交通系统示意图 图7 新型TOD综合交通运输系统示意图

图7 新型TOD综合交通运输系统示意图 图8 飞行汽车沿城市生态廊道飞行示意图

图8 飞行汽车沿城市生态廊道飞行示意图 图9 城市低空—地面—地下空间一体化协同开发综合场景示意图

图9 城市低空—地面—地下空间一体化协同开发综合场景示意图

规划问道

规划问道