本文为中国城市规划设计研究院副总工程师、风景分院院长王忠杰在“青年领航——共建气候适应型城市”学术研讨会上做的报告全文,欢迎分享。

王忠杰

中国城市规划设计研究院副总工程师、风景分院院长

全球气候变化对地球和人类的福祉构成了严重的威胁,应对气候变化,低碳转型是唯一的选择。2020年习近平总书记庄严地向全世界宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为此中国政府采取了:以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

2019年联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在C40世界市长峰会的开幕致辞中说到:“城市是气候之战成败的关键所在”。根据联合国人居署统计,城市仅占全球土地面积的约2%,却消耗了全球约78%的能源,排放了超过70%的温室气体。据预测,到2050年,随着城市人口比例从目前的57%上升到68%,以上这些数字也将进一步飙升。

二十大报告强调,要加快转变超大特大城市发展方式,打造宜居、韧性、智慧城市。在城市规划、建设、管理中充分考虑气候变化因素,采取趋利避害的有效行动,提高城市适应气候变化的能力,实现城市安全运行和可持续发展。

基于风景园林的城市气候变化应对途径

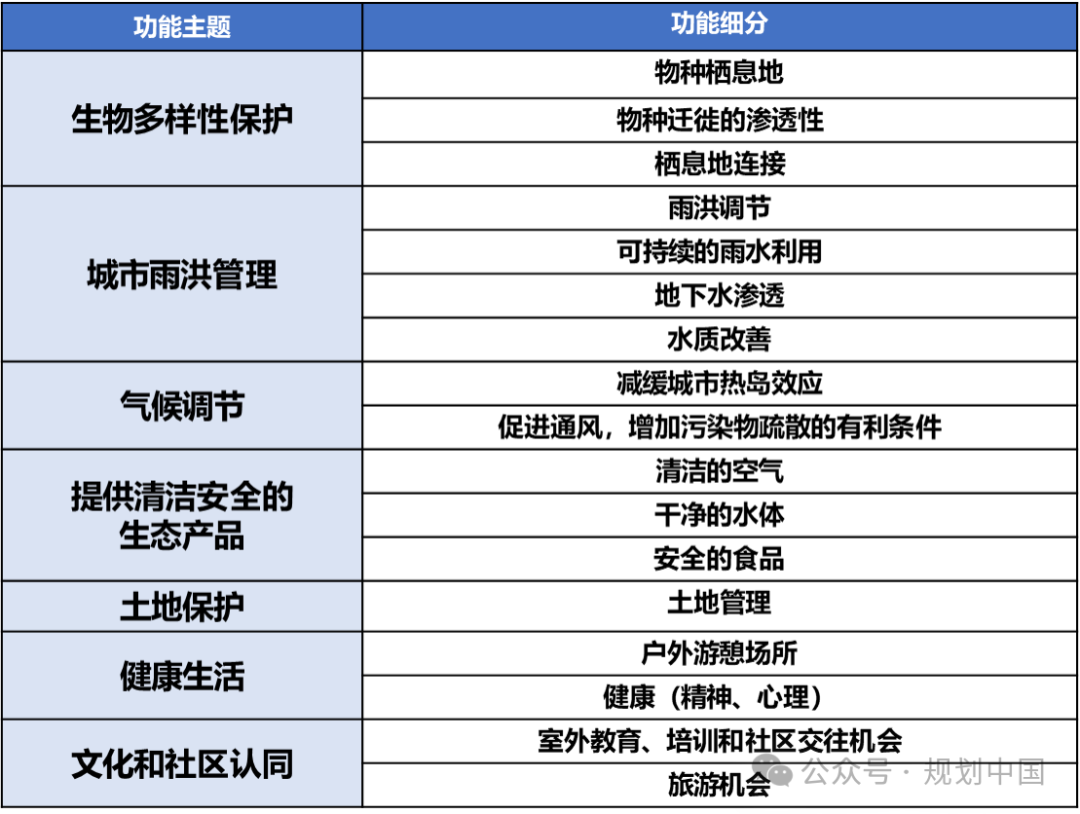

城市绿地系统应对气候变化的作用主要体现在7个方面:固碳释氧、降低城市热岛效应、降低自身的碳排放、减少建筑能耗、健康生活、引导绿色交通、宣传和教育基地。

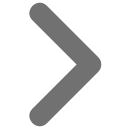

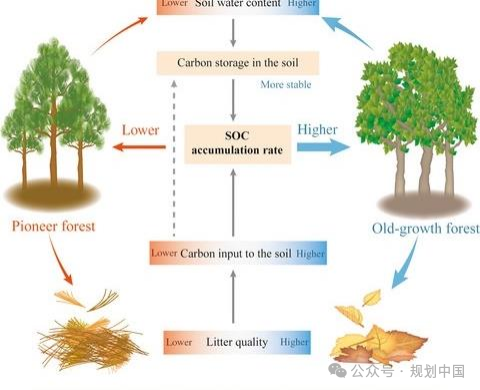

国家林业局研究,一棵树每年可以吸收并储存4-18千克二氧化碳。国家林草局调研员张国斌谈到,“应对气候变化,我国提出了到2030年的新目标,其中森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米。森林碳汇将在实现碳中和目标过程中扮演越来越重要的角色。”

国际知名学术期刊《自然》(Nature)发表的多国科学家最新研究成果显示,2010-2016年中国陆地生态系统年均吸收约11.1亿吨碳,吸收了同时期人为碳排放的45%。

主要包括:一是要保护自然山水格局,保障生态空间总量,锚固区域生态本底;二是加强结构性绿地建设,构建连通城乡的生态网络体系(生态廊道、健康绿道、滨水碧道、通风廊道等),优化城镇空间布局;三是推动城景有机融合,促进生态空间、农业空间与城镇空间协调发展。

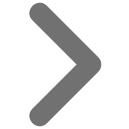

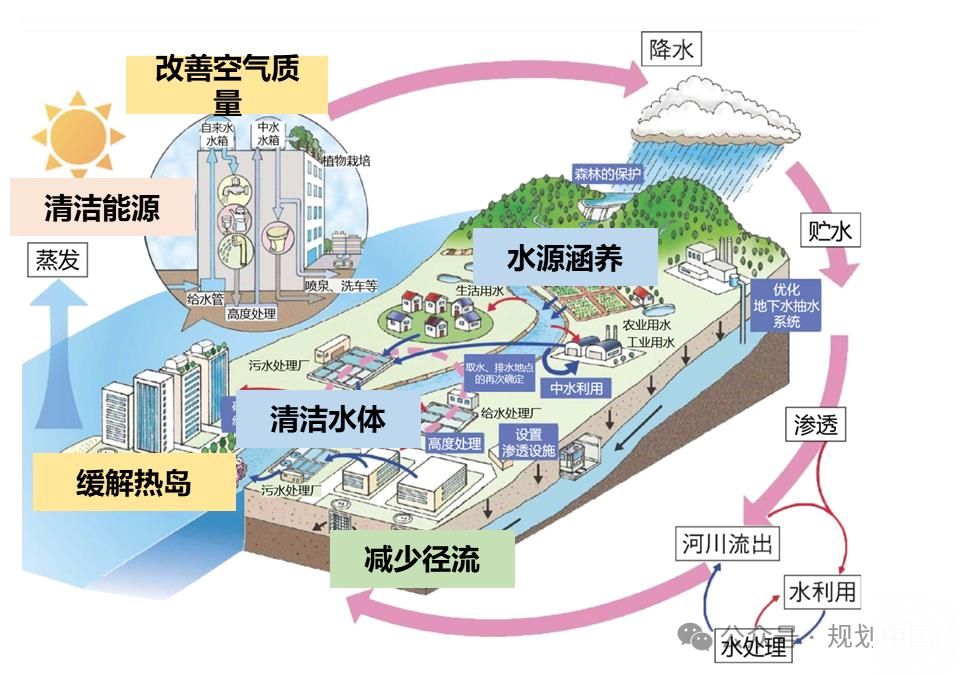

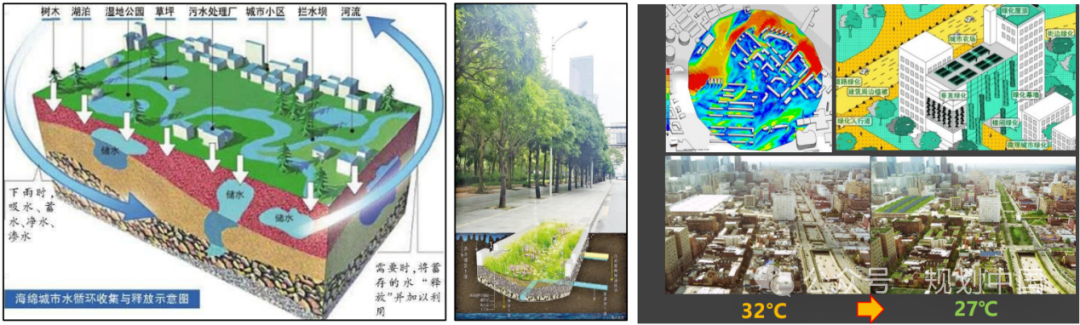

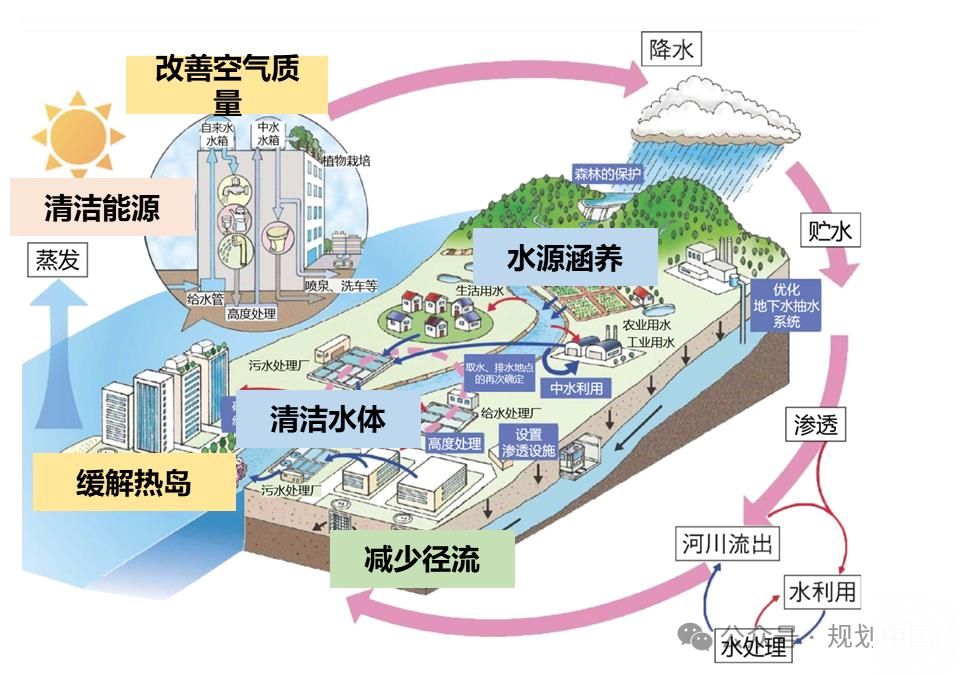

主要涵盖:一是加强蓝绿融合,注重区域生态系统与过程的保护,强调城市与自然的整体性;二是系统化全域推进海绵城市建设,提升城市防洪排涝能力,改善城市生态环境;三是推进蓝绿灰融合,加强城市防洪弹性的同时提供更多绿色开放空间;四是加强城市冷源绿地建设,构建城市通风廊道,缓解城市热岛。

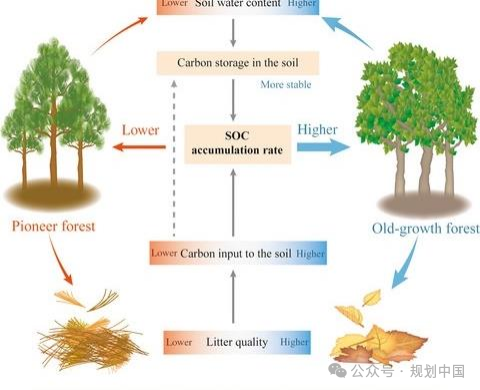

主要涵盖:一是完善城市公园体系规划、提升各级各类公园服务能力;二是采取“微更新”方式推动以小微绿地、口袋公园等为重点的社区公园和游园建设;三是因地制宜完善体育健身的服务设施、提高公园适儿化、适老化水平,建设全龄友好型公园;四是加强城市滨水空间绿化,建设活力亲水的公共空间,形成水清岸绿、鱼翔浅底的城市风景。

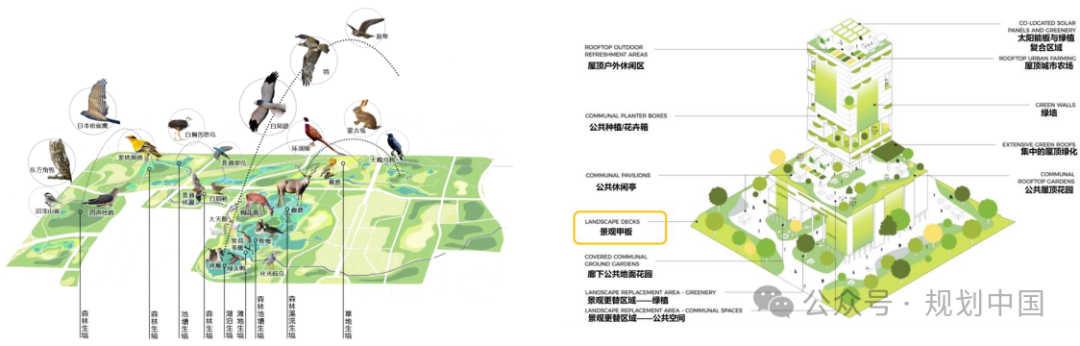

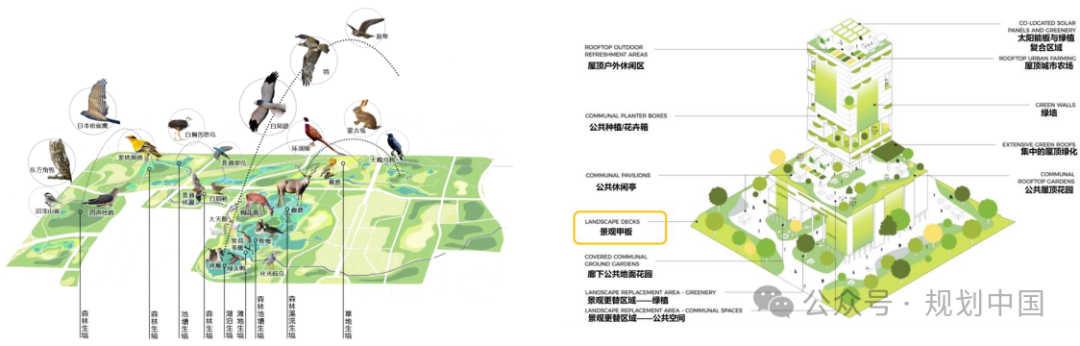

主要涵盖:一是积极推广节水技术,提高园林绿化雨水、再生水利用率;二是加强园林垃圾回收、处理能力建设;三是加强地方性、可再生性园林建筑材料应用提高资源利用率;四是城市特殊空间低碳园林建造技术(垂直绿化、屋顶花园、绿色街道、绿地地下空间利用等);五是城市生物栖息地营造与生物多样性保护;六是营造近自然森林与植被群落,提高城市森林碳汇;七是城市土壤、水体、山体、废弃地修复与生态工法技术。

《关于科学绿化的指导意见》(国办发(2021)19号)提到,要走科学、生态、节俭的绿化发展之路,节俭务实推进城乡绿化,提倡低密度造林育林,以水而定、量水而行,宜绿则绿,宜荒则荒,坚决反对“大树进城”等急功近利行为。

2021年10月21日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,提到实施城市生态修复工程,保护城市山体自然风貌,修复江河、湖泊、湿地,加强城市公园和绿地建设,推进立体绿化,构建连续完整的生态基础设施体系。

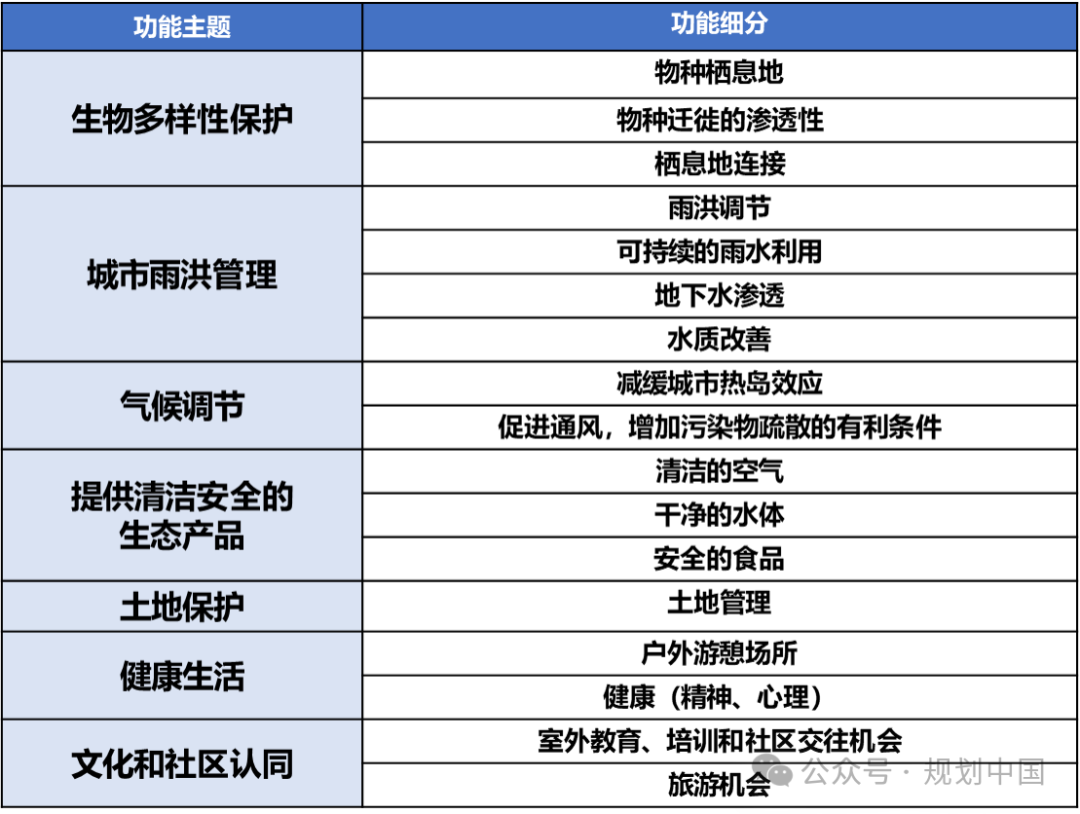

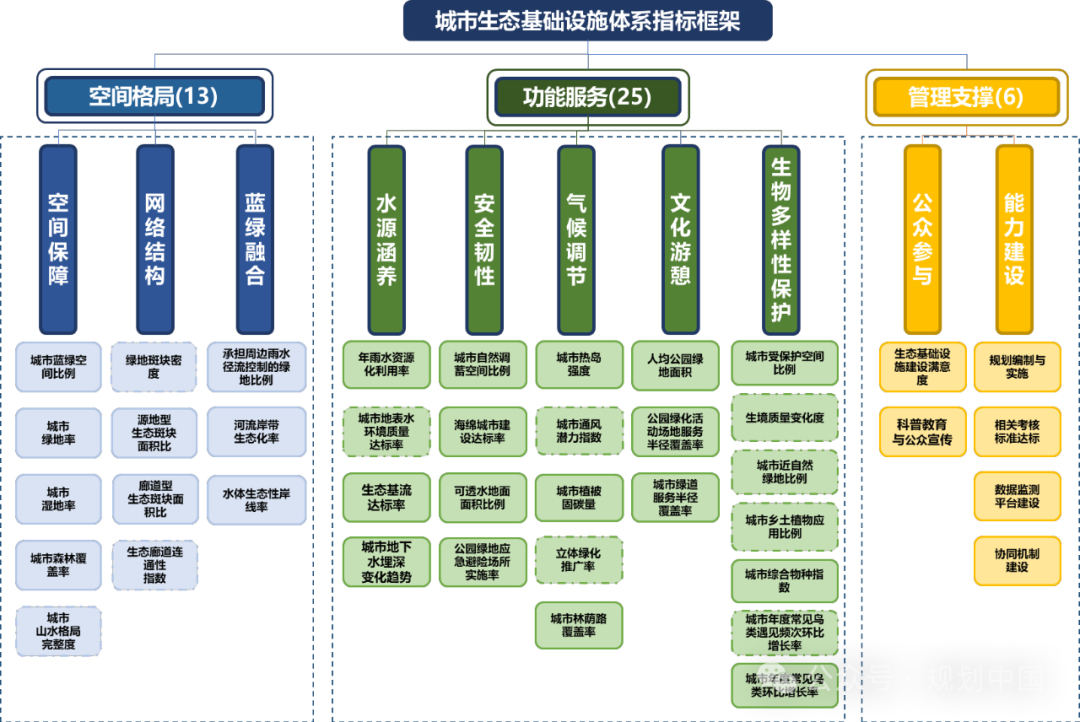

城市生态基础设施体系是由城市中的山水林田湖草等自然要素和生态化的灰色基础设施共同组成的综合网络。包括城市水系、绿地、风廊和生态化的灰色基础设施等系统。

城市生态基础设施体系通过空间格局、生态过程和物质循环,为城市提供永续的生态服务功能,是解决“城市病”的天然“药方”。

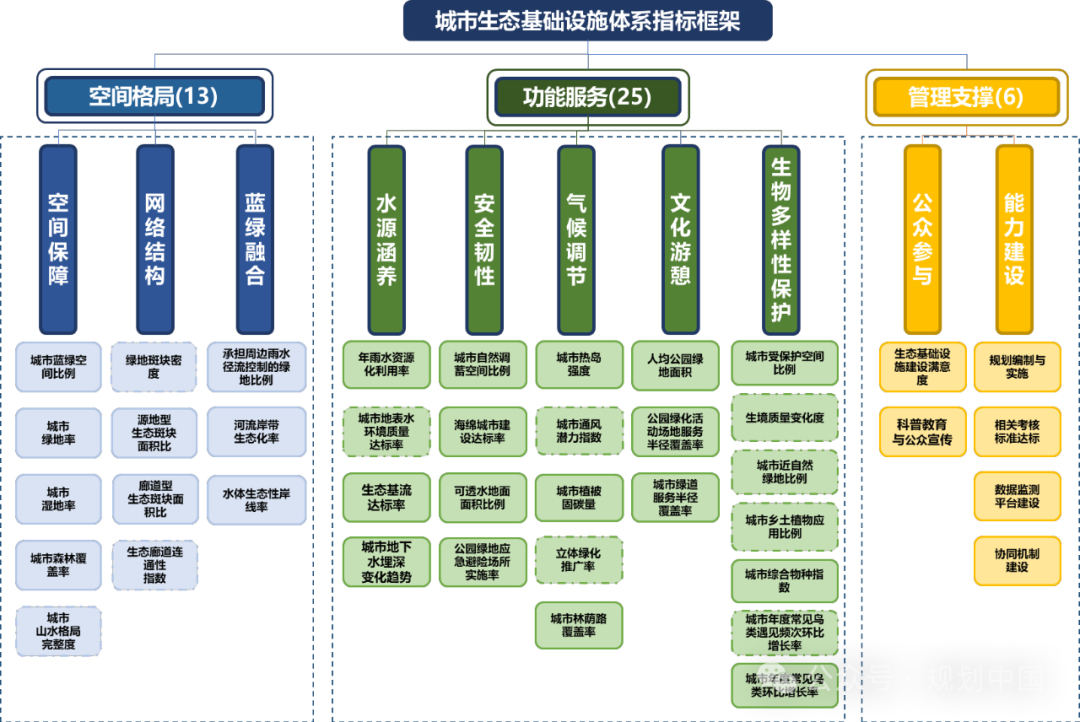

对国内相关现行标准进行梳理,发现涉及生态基础设施的指标多分散在环境保护、园林城市、海绵城市、城市体检等标准规范中;关注环境的比较多,关注生态的比较少;关注人的使用比较多,关注生物多样性的比较少;反映静态结果的比较多,反映动态变化的比较少。如在城市体检的指标中,关注城市生态、自然环境的指标较少,且多为引导性指标。

国外相关现行标准中,绿色基础设施方面的指标体系多偏向建设引导类,多为行动措施或愿景式的目标,引导实施。生物多样性保护方面的指标体系相对成熟,且更为综合。更关注指标体系的动态调整以及数据的动态监测。

通过指标体系引导规划和建设,并对成果进行量化评估,是我国推动城市生态建设的主要方法。城市生态基础设施体系评价标准研究,有利于量化城市生态基础设施的内涵功能;有利于引导和督促地方进行横向纵向比较,系统诊断,找出差距,把握重点,有序实施;有利于通过监测评估,提高生态基础设施的服务功能。

一是针对性。指标应以反映生态基础设施的生态过程和生态服务为主,注重建设与治理成效,注重结果导向;二是系统性。指标应覆盖城市生态基础设施体系的主要方面,分层次、分类别设计,同时注重指标的横向关联;三是前瞻性。指标应有利于体现城市生态基础设施的核心导向,引导规划建设健康发展;四是精简化。指标尽可能精简,数据易获取、易评价、易复核。

城市生态基础设施体系评价指标包括基本项与引导项两类。基本项指标的选取,多引自国内外相关标准规范中较为成熟的指标,引导项指标的选取,多源自近年来国家相关政策文件中涉及的新理念,尚处于探索过程之中,但对于衡量城市生态基础设施体系的成效比较重要。

城市生态基础设施体系指标评价范围分为市辖区和建成区两个层次,并应符合下列规定:表征城市生态系统整体性的指标宜采用市辖区范围;反映生态基础设施建设特征的指标或物种监测性指标宜采用建成区范围。

生态基础设施体系评价宜采用主客观评价结合的方式进行。主观评价,采用专家组考核的方式,对该项指标的完成情况进行打分。客观评价,根据该项指标的城市先进值、城市平均值或国外相关成熟指标的数值,划分不同等级,以实现标准化打分。

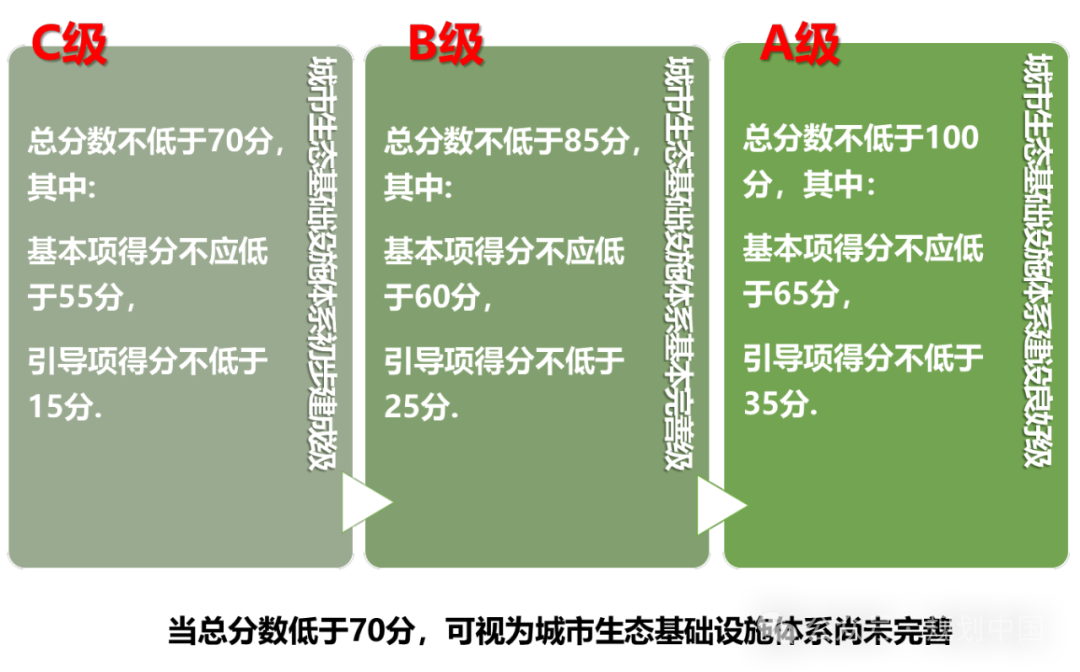

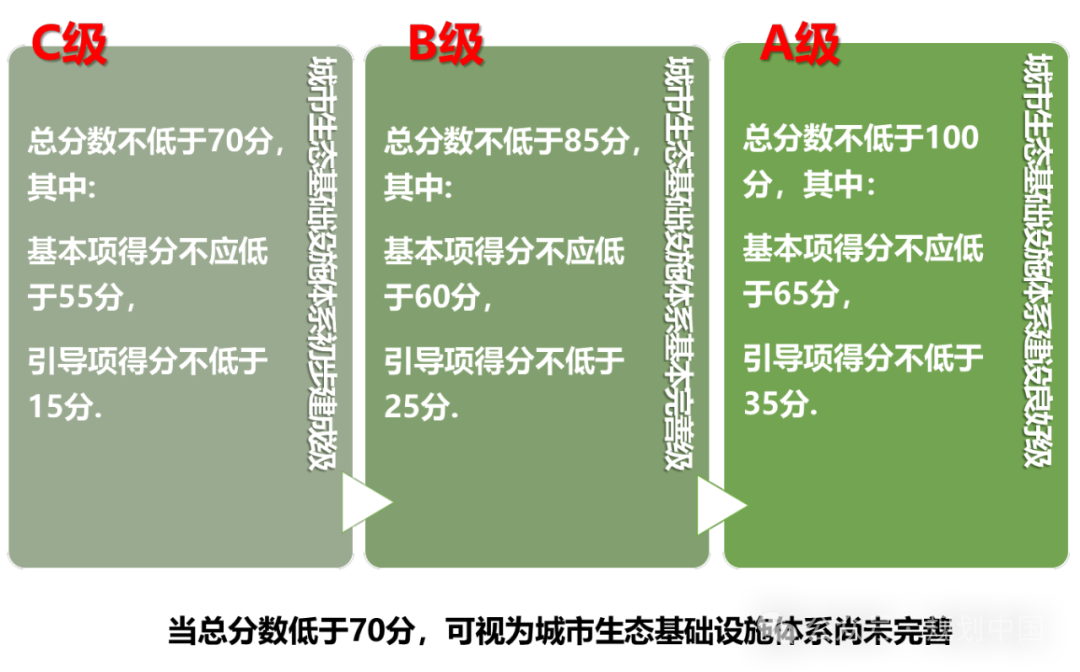

城市生态基础设施体系评价标准共计42项,总分120分,其中:基本项指标27项,总分为75分;引导项指标15项,总分为45分。

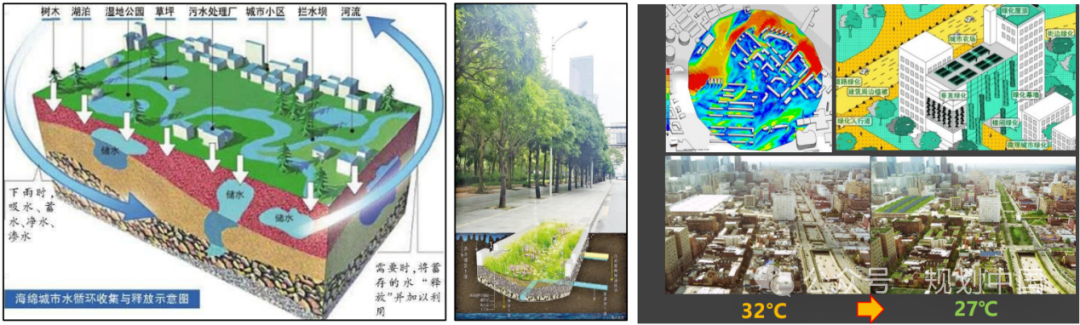

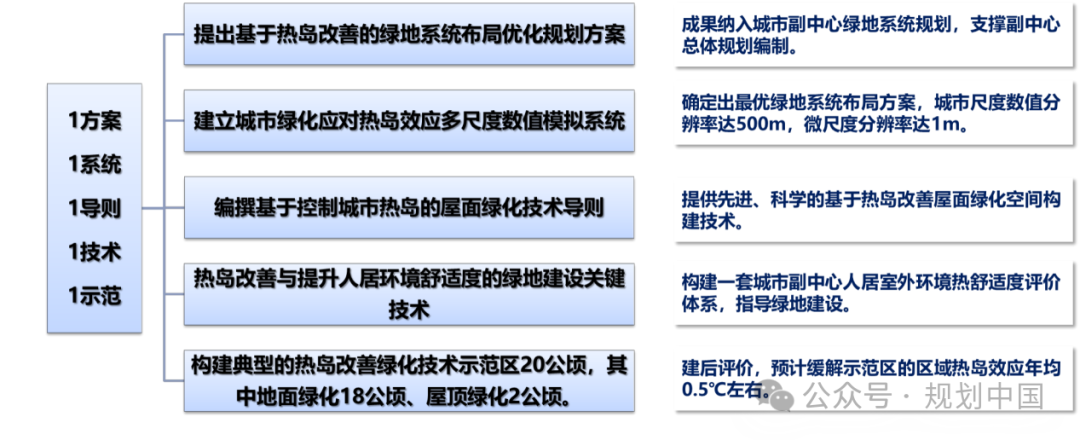

(二)基于热岛改善的城市绿地格局优化与功能提升研究

城市化进程加速。目前,全球城市人口已经超过总人口一半,到2050 年这一比例将达到三分之二。到2023 年末,中国常住人口城镇化率已达66.16%。城市化进程的加速带来了一系列的环境问题,其中城市热岛效应就是一个日益突出的问题。

气候变化的影响。全球气候变化是当今世界面临的重大挑战之一。气候变化导致气温升高、极端天气事件增多等问题,中国升温速率高于同期全球水平,平均每10年升高0.16 ℃,极端高温事件频发,而城市热岛效应则会进一步加剧这些问题。

能源消耗与环境保护的需求。城市是能源消耗的主要区域,随着城市人口的增加和经济的发展,能源消耗不断增加。同时,城市也是环境污染的主要来源之一,大气污染、水污染等问题。城市热岛效应会导致城市能源消耗增加,加剧环境污染。

城市规划与有效管理的需要。研究城市热岛效应可以为城市规划和管理提供科学依据,制定合理的城市规划和管理策略,缓解城市热岛效应,提高城市的生态环境质量和居民生活质量。

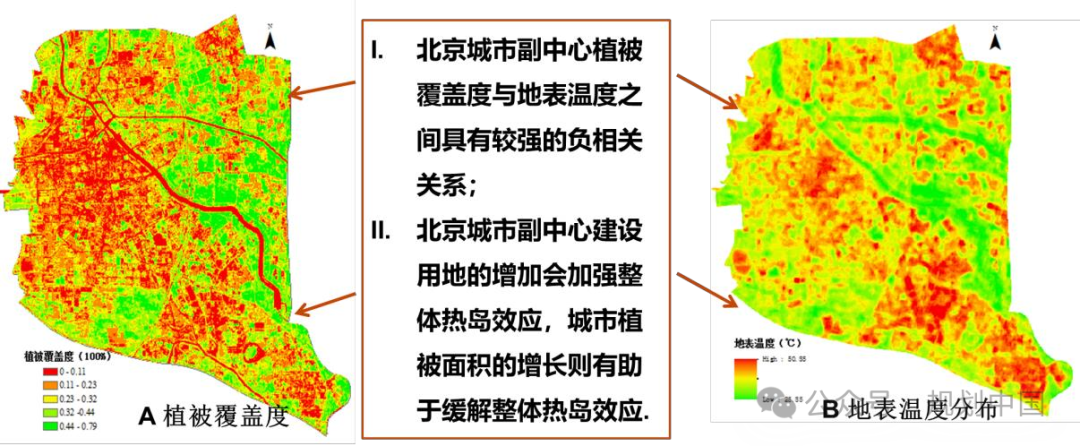

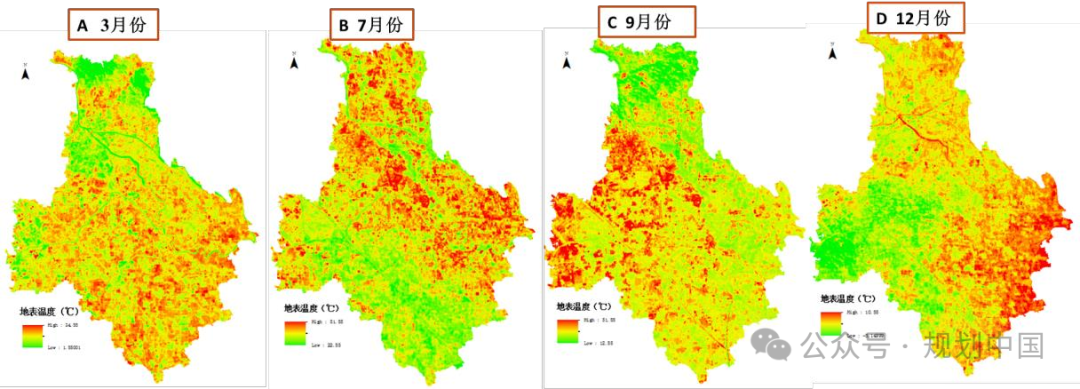

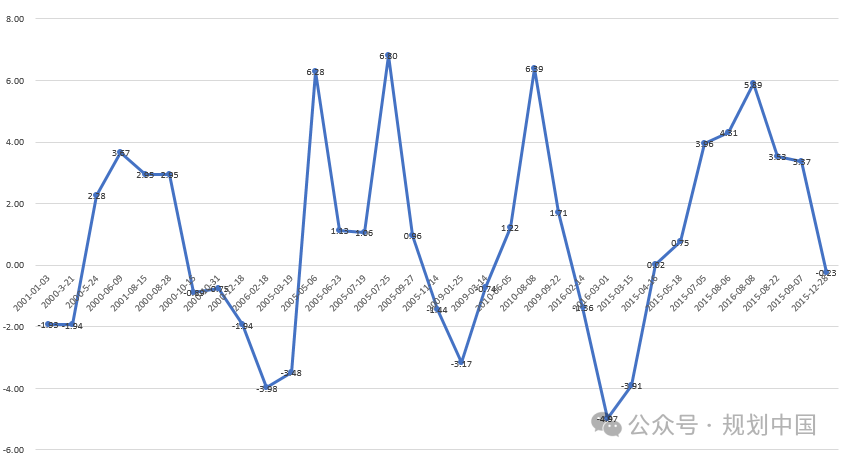

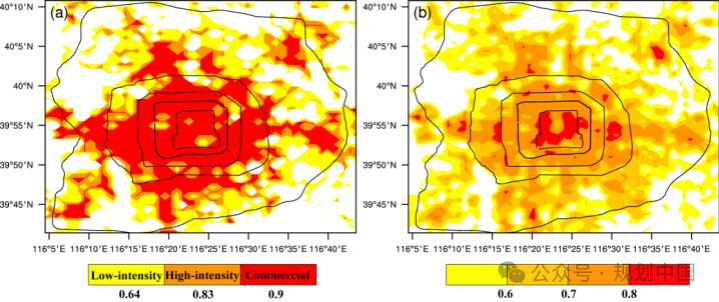

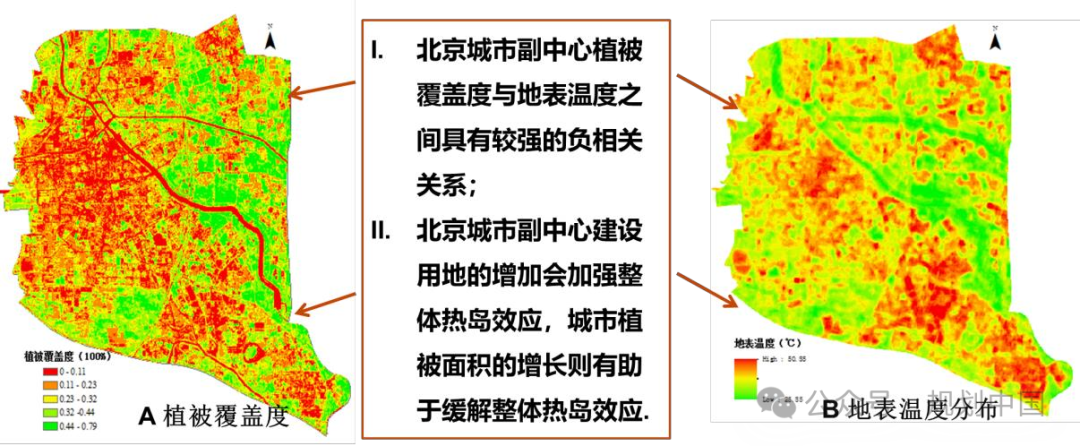

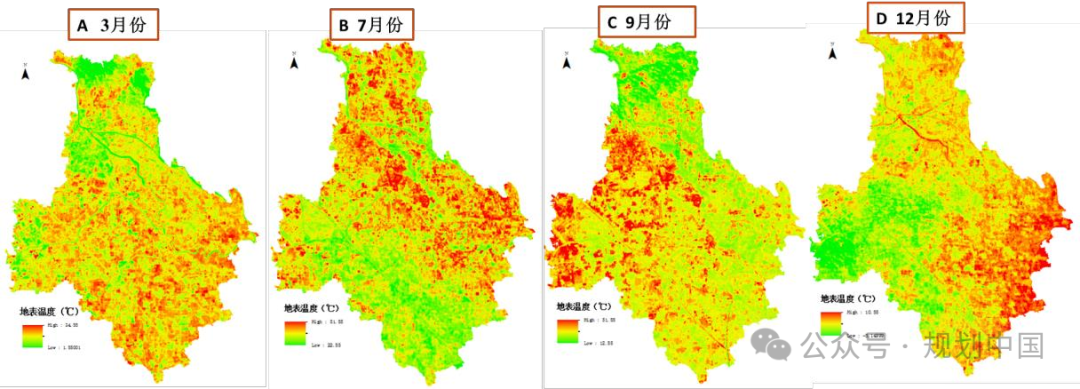

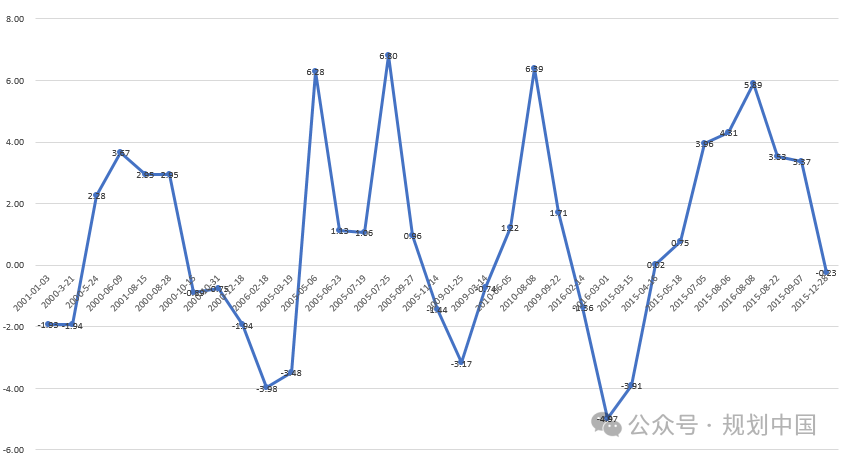

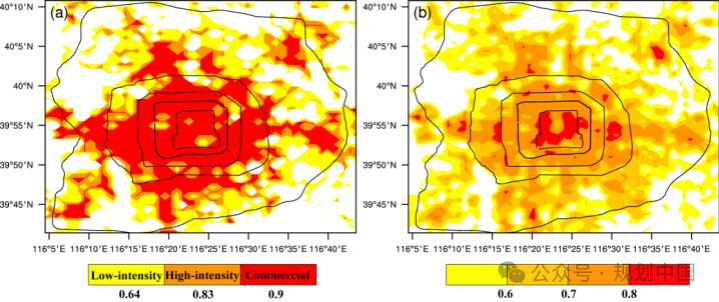

通过Landsat卫星热红外波段遥感反演,系统分析副中心热岛效应时空变化规律及驱动力,确定热岛效应格局与绿地空间格局关系。

北京城市副中心城区属于气候中敏感区,热负荷较强且风流通潜力低,建议在条件允许的情况下,通过建筑合理布局、扩宽街道、休憩开放空间等途径创造通风廊道,并在街道、开放空间和公园等扩大绿化面积,在建筑物周边尽量引入绿地,缓解热压。对于建筑密集但高度较低区域的老城区,可尝试对建筑屋顶和墙壁进行绿化,降低建筑外围护结构储热。

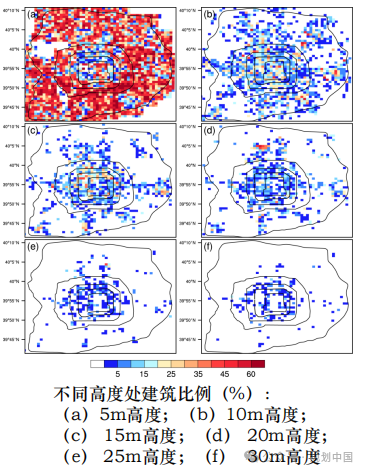

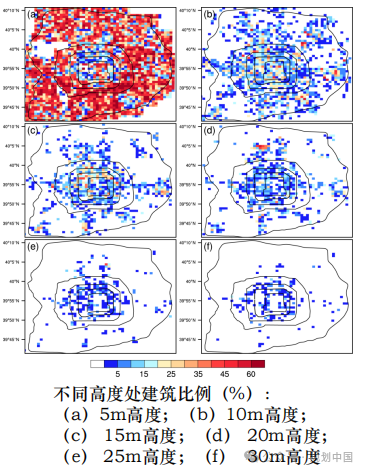

通过构建北京高分辨率城市冠层数据集(UCPs)描述城市冠层内建筑几何形态热/动力特征,建立城市绿化应对热岛效应多尺度数值模拟系统。基于建筑物矢量数据,发展了城市形态学特征参数计算方法,建立了适用于高分辨率数值模式的城市形态学数据集,并将1km水平分辨率的城市形态学数据集引入中尺度模式,实现了由参数化方法表征下垫面特征向高精度格点化的转变,有效改进了模式对近地面气象要素时空分布特征的模拟精度。

主城区:建筑物高度层次不齐,高层建筑集中、表面积指数大,储热增多;

迎风面系数:东北方向下最小,与北京“坐北朝南”的结构对应。

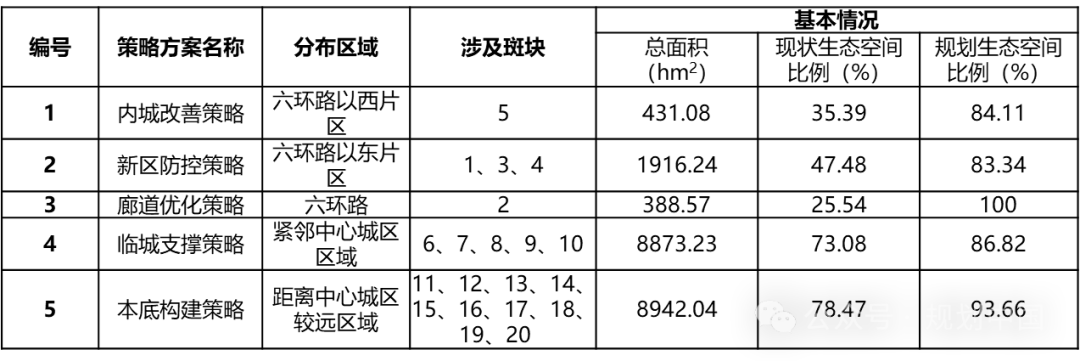

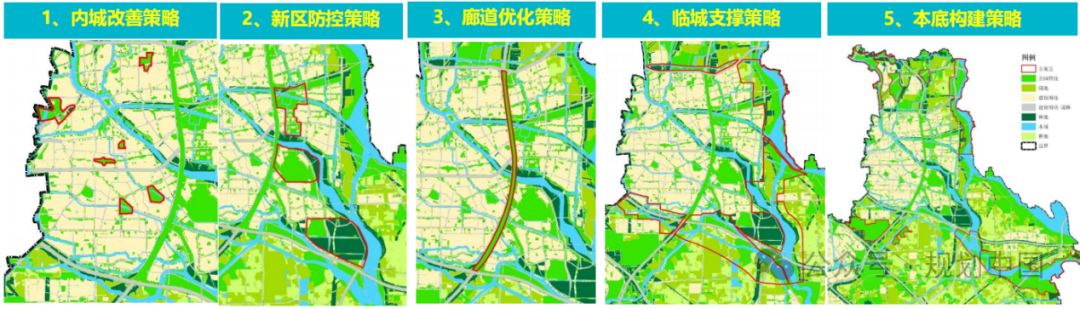

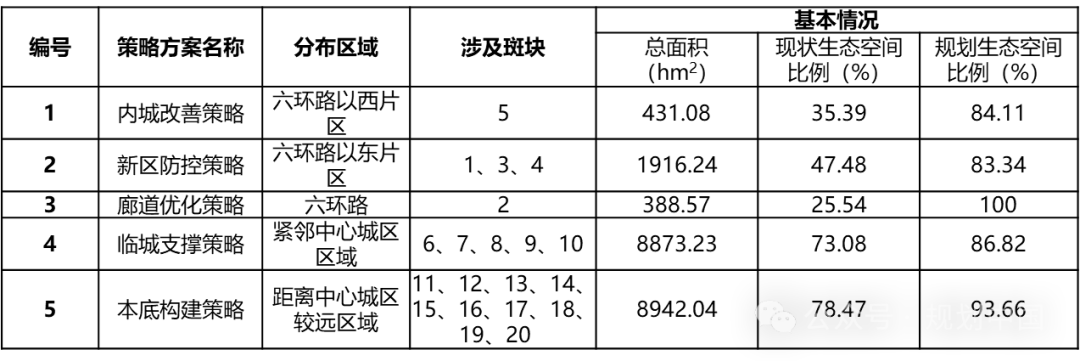

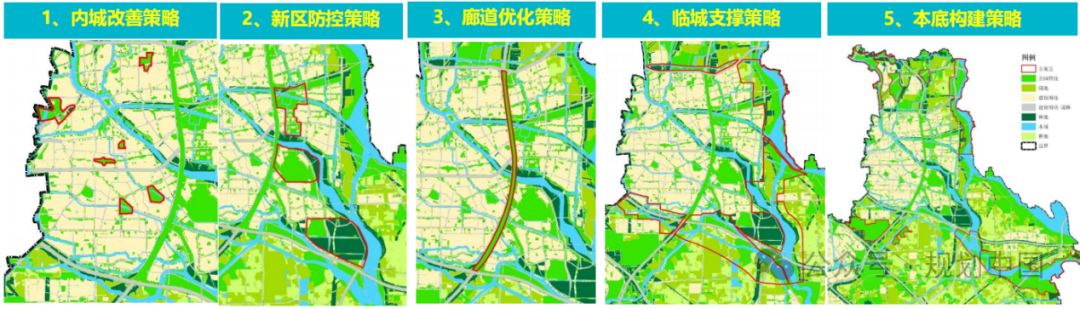

结合热岛的空间分布,以及对相关已知的重大园林绿化建设项目的了解,筛选出需要模拟分析的重要绿地空间斑块的布局方案,共包括20个绿地集中布局区域。遵循以下几个方面的原则:具有一定的可实施条件或可能性;规模达到一定水平,原则上单块不小于10公顷;副中心内外绿地需要兼顾,但集中在通州区北部。

通过对地温变化、气温变化、湿度变化、风速变化等因素的模拟分析,有效评估热岛改善策略的整体效果。

2022年年初,住建部与海南省委省政府主要领导动议联合开展海南零碳示范区的创建工作,借鉴国际先进经验,探索对于海南和全国城乡人居环境“双碳”工作具有重要借鉴和推广意义的零碳城区建设模式,打造“中国样板”。2022年4月,习近平总书记来海南参加博鳌亚洲论坛时,也对零碳示范区的创建工作给予了高度重视。

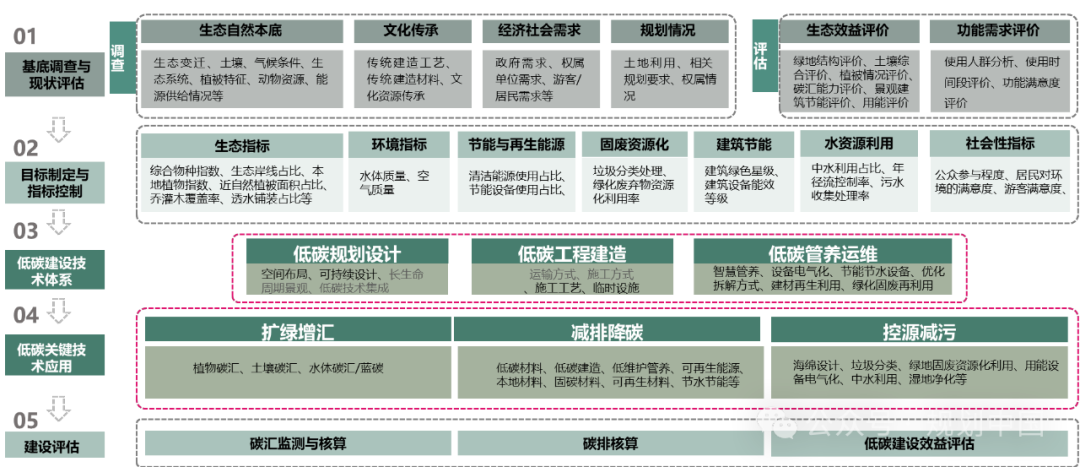

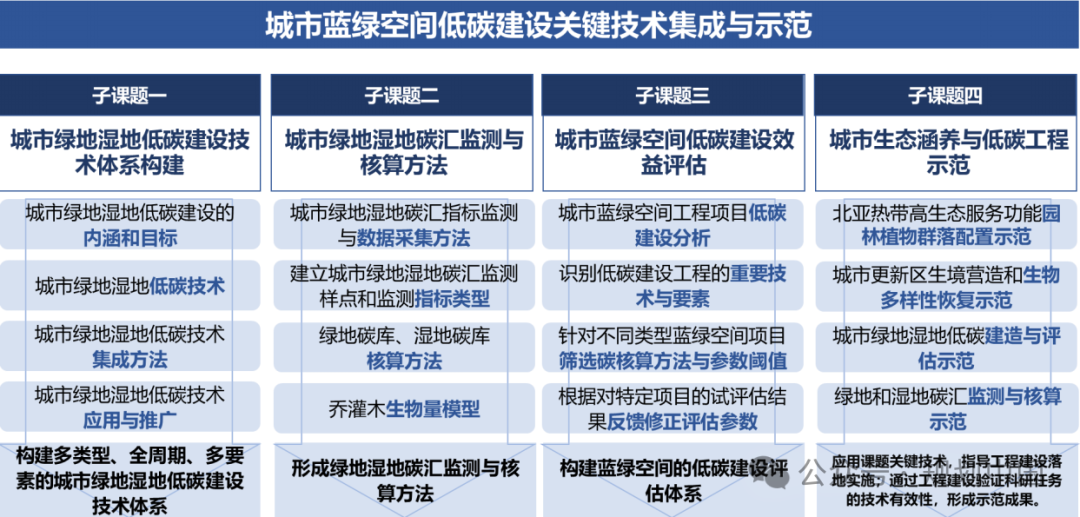

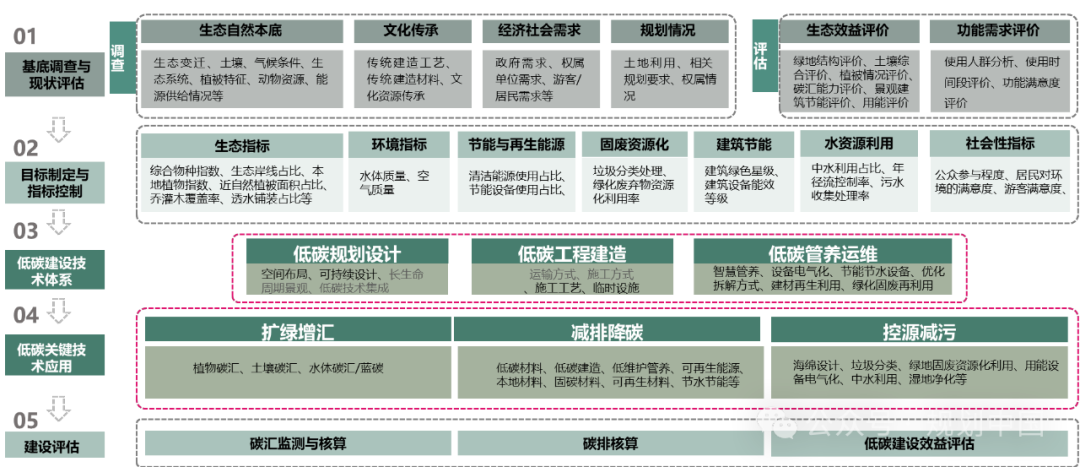

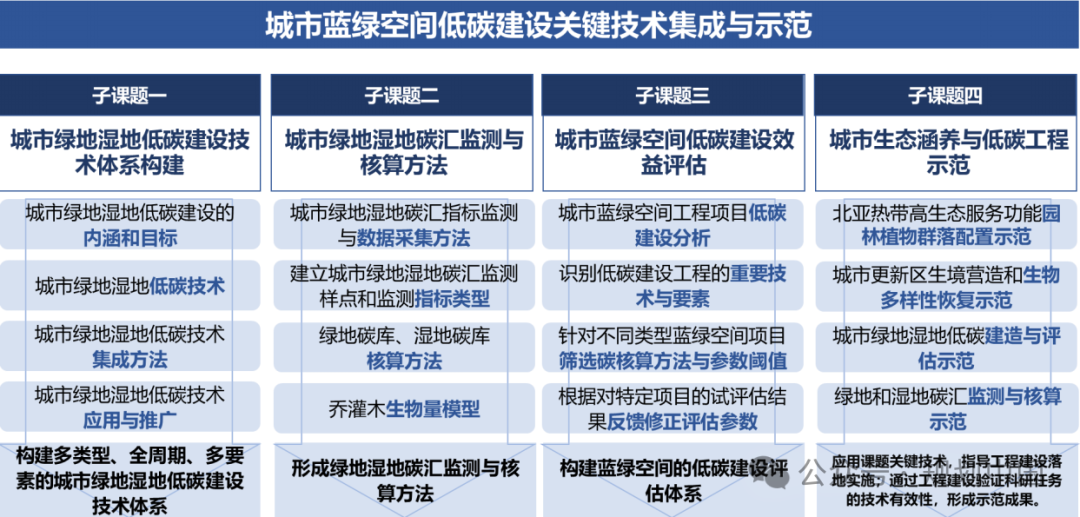

城市绿地碳循环系统包括植物碳库、水资源碳库、土壤碳库、人工碳库、大气圈碳库、化石能源碳库6个碳储存子系统,具有独立完整性和外部依赖性双重特点,以及碳汇与碳排双重效应。

从植被、土壤、湿地等自然要素,材料、建构筑物和小品设施等人工要素,以及水资源和能源等基础设施全要素考虑适宜低碳景观技术的筛选应用。相关技术通过减碳、零碳、负碳等作用途径,共同提升绿地的增汇减排功能。

实施措施包括基于自然的植被恢复、高碳汇植物应用、乡土植物促进丰富生物多样性、红树林修复与岸线营造、废弃材料资源化利用、低碳材料和环保材料应用、低维护、低养护的绿地和海绵设施、可再生能源利用、融合博鳌文化的景观小品、园林绿地低碳技术集成展示。

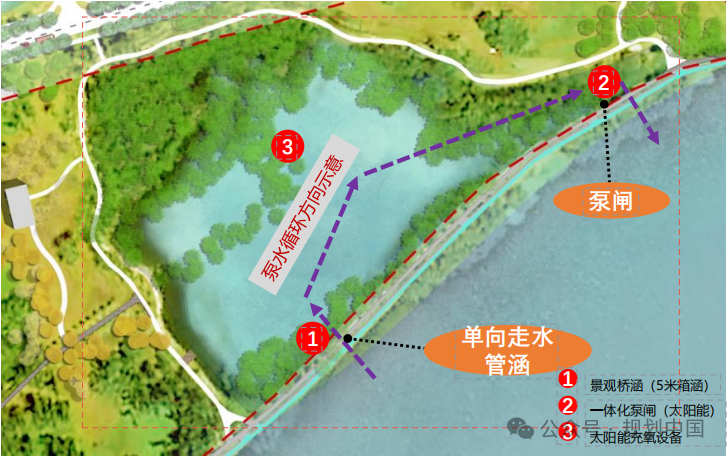

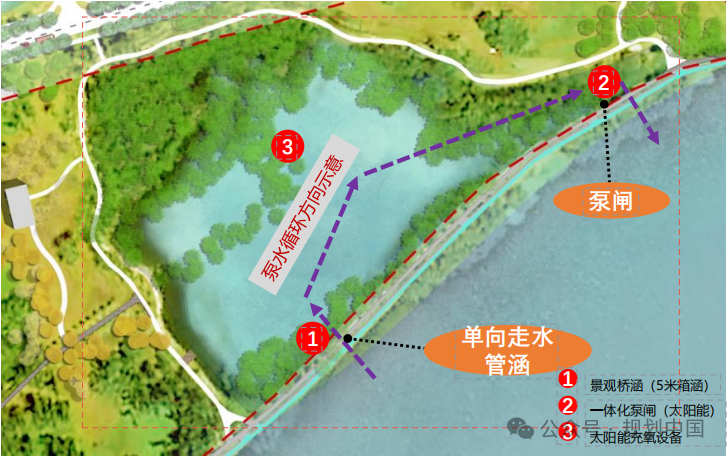

4、以低碳方式增强水体循环,促进红树林健康生长与水环境生态修复

利用潮汐能和单向水流实现换水,利用箱涵+太阳能一体化泵闸+太阳能充氧曝气设备,实现水循环,改善水动力环境和水质,提升红树植物立地条件和生境质量,形成具有促呼吸功能的乐美坝。

应用环保材料、废弃材料、乡土材料、高耐久材料等低碳材料建造景观小品和场地铺装;采取节材设计手法,减少建造过程碳排。使用地带性植物营造“雨养森林”,减少灌溉碳排;利用海绵设计管理雨水,减少排水设施建设碳排;应用低维护、不修剪的地被植物,减少养护碳排。

椰林聚落设计灵感来源于热带椰林古村场景和海南传统斗笠造型,以一组圆形低碳房屋于热带植物的相互依偎融合,是应对当地气候的最佳建筑方式。建筑采用再生材料竹钢,顶部覆盖光伏板,建筑单体受到海南斗笠的编织结构及高拔风形态的启发,使建筑被动节能,通过中部高起的天窗实现室内空气流通,改善室内环境。

风景园林作为城市有生命的基础设施,通过协调人与自然的关系,在应对气候变化的过程中具有积极而重要的作用,目前国内在应对气候变化带来的城市雨洪管理的实践最为广泛。鉴于气候变化问题的复杂性,需要传承本土智慧,倡导因地制宜,加强多学科多专业合作,以更综合和更积极的策略,共同应对气候变化的全球性挑战。

报告整理:马菲.

中规院风景院助力博鳌亚洲论坛,为近零碳示范区增汇添绿

园林绿化与绿色生态低碳——中规院风景分院的探索实践

原文始发于微信公众号(规划中国):应对气候变化的风景园林研究与实践

规划问道

规划问道